云南高校大学生宗教信仰现状调查

杨永建,潘骏玲,和晓蓉*

(1.云南农业大学 党委宣传部,云南 昆明 650201;2.云南农业大学 人文社会科学学院,云南 昆明 650201)

高校学生宗教信仰问题一直是我国高校学生管理部门关注的一个重要问题,学术界对这个问题的研究也主要集中在如何应对学生的宗教信仰问题上,研究主旨主要站在无神论的角度,以马列为指导来关注学生的思想教育问题。本研究旨在通过对云南高校学生宗教信仰的分析,力求站在宗教本身来看问题,从另一角度来探讨有关高校学生宗教工作的途径。

云南因其特殊的地理位置和民族多样性使得高校学生的宗教信仰呈现出特有的特点。本研究对云南5所高校发放了问卷调查,在此基础上分析了云南高校学生宗教信仰的现状和特征。

本研究选取云南民族大学、云南农业大学、大理学院、楚雄师范学院、德宏师范高等专科学校等5所高校为调查对象。共发放 2 000 份问卷,每所高校400份,由学校学生工作处的老师发放,保证了每个学校问卷发放的同一性。共收回问卷 1 906 份,回收率为95.3%,全部为有效问卷,这标志了本次问卷调查的有效性和可信度。

一、宗教信仰现状及特点

本次问卷主要通过思想层次和实践层次考察学生的宗教信仰情况。思想层次方面主要考查学生对宗教的认识,实践层次方面则侧重于学生的宗教活动。通过对问卷有关项的分析,云南高校学生的宗教信仰情况如下。

(一)信仰现状

1.信仰比例较大。在对“自己是否信仰某一宗教”的回答中, 有535人明确表示有宗教信仰,信仰比例高达28.8%。这个数据说明云南高校学生中宗教信仰是一种较为普遍的现象。

2.信仰的多样化。从问卷看出,在信仰宗教的学生中,宣称信仰基督教的有54人,信仰伊斯兰教的有97人,信仰佛教的有345人,信仰道教的有21人,其他宗教信仰的有28人。可见我国四大宗教在学生中都有其信徒,其中信仰佛教的人数最多,依次是伊斯兰教、基督教和道教。虽不好断言其他宗教信仰到底是什么宗教,但可以推测应属于除四大宗教之外的民间信仰,包括了各民族的传统信仰。

3.潜在宗教意识的普遍存在。在对“是否同意世界有神灵存在”的回答中,有777人答“不同意”,226人答“同意”,863人答“说不清”。可见,除去明确表示有宗教信仰的人,还有594人虽没有宗教信仰,但却存在模糊的宗教意识。即还有为数不少的学生在意识上是存在潜在的宗教意识的,他们不能断然肯定自己是无神论者。

(二)信仰特点

考察信教学生宗教信仰的实际情况,最好的途径是从他们所表现出的宗教思想和宗教行为两方面来入手,思想和言行本来就如影随形地统一在每一个个体身上。通过对问卷中相关项的分析,云南高校学生的宗教信仰存在以下特点。

1.“被动信教型”多于“主动信教型”。从问卷上来看,信教学生基本上可以分为两类:“被动信教型”和“主动信教型”。“被动信教型”指在家庭宗教信仰背景的影响下自认为是宗教信仰者,这类学生不重视宗教实践活动,宗教观念的“成熟度”也不高,对他们来说,宗教只是一种生活方式而已,不太去追求宗教体验。有趣的是,宣称信教的学生有535人,而在总调查人数中,只有83人是普通群众,有7人是民主党派,也就是说,绝大部分有宗教信仰的学生是共青团员或中共党员。如果从“被动信教型”这个角度去看,这个看似矛盾的情况就不难解答了。和“被动信教型”相比,“主动信教型”学生更重视宗教带给自己的内心感受,平时积极参加各种宗教活动。在535人中,有202人表示加入过宗教组织,有39人表示自己行为完全符合教义的要求,有220人表示只是部分符合教义的要求,有63人表示很少符合教义的要求,73人表示行为做事时没有考虑是否符合教义的要求。在对“参加宗教活动的情况”的回答中,只有29人回答经常参加,190人回答有时参加,326人回答很少参加。从以上数据可见,信教学生多数属于“被动信教型”。

2.“思想性”大于“行动性”。一个虔诚的宗教信徒在日常生活中应该是恪守宗教教义,把宗教作为自己生活的准则和信条。如果以这个来判断信教学生的宗教信仰情况,可以说有宗教信仰的学生多数还处在心理层面的追求,即使那些属于“主动信教型”的学生,积极要求自我突破的也并不多见,而把宗教当作毕生追求,以传播宗教为己任的更是没有。在对“和信众往来情况”的回答中,有51人表示同信众经常有来往,100人表示时有来往,166人表示很少有来往,76人则表示从不来往。

3.“初始态”宗教思想的普遍存在。有宗教信仰的学生具备了一定的宗教思想是肯定的,但其层次也肯定不一样。一般把信徒所具备的宗教思想分为“初始态”和“成熟态”, “成熟态”指那些宗教神职人员或宗教虔诚人员所具备的宗教思想,这些人通常具有以宗教兴衰为己任的宗教责任感,在现实生活中恪守宗教禁忌,自觉履行各种宗教义务。从这一标准来看,显然在信教学生中还没有“成熟态”宗教思想的存在。

二、学生宗教信仰探析

宗教是一种社会文化现象,是人类理解与把握人和世界以及人与世界关系的世界观理论。宗教自从诞生以来,就以各种各样的方式影响着人们的思想和生活[1]。宗教的实质在于首先必须承认神灵的存在,这明显地是一种与人们日常生活的“理性”相对立的存在,特别是高校学生中存在宗教信仰,更是与高校的无神论教育相悖。这个矛盾的纠结正是当今主流意识反对高校学生信教、关注高校“宗教渗透”的主要依据。存在就是合理,宗教作为一种客观存在的社会文化现象,必然也会存在于高校中,宗教信仰在云南高校学生中的存在自有其特殊的存在条件和因素。

(一)云南高校学生宗教信仰成因分析

1.濡化。从问卷来看,云南高校学生信教的原因主要是濡化的作用。云南是一个多民族聚居的地方,来自于少数民族家庭的学生自然而然地具有了本民族的宗教信仰。可以从学生的信教时间来做一个有力的证据。在对“开始信仰宗教的时间”的回答中,回答小学以前就信教的有117人,小学以前有109人,初中52人,高中52人,大学45人。问卷中有学生这样回答:“只是因为自己民族的信仰才必须加入自己民族的宗教。”

目前,云南高校学生中有宗教信仰的学生主要来自少数民族家庭,在总共 1 906 份问卷中,汉族有 1 247 人,659人都是少数民族,而宣称有宗教信仰的学生多数是少数民族学生。云南有27个少数民族,问卷反映出27个少数民族都有在校学生,其中最多的是彝族(174人),依次是白族(116人)、回族(45人)、傣族(40人)、壮族(28人)、纳西族(24人)、哈尼族(21人)等。

宣称信仰佛教的学生高达345人,这是因为有3所学校所在地都处于云南西南部的少数民族地区,尤其是德宏师范高等专科学校,处于南传佛教地区,是学生中佛教信教最多的原因。信教人数较多的是伊斯兰教,有97人,这与学生的家庭背景有关,伊斯兰教在我国是一个几乎不对外传教的宗教,所以学生的宗教信仰只能是家庭影响的缘故。基督教信仰在除回族外的少数民族中都存在,有54人宣称信仰基督教是正常的。道教由于历史原因,在纳西族、白族、瑶族等少数民族中广泛存在,也合理解释了有21人宣称信仰道教的原因。由此也可以推测,其他宗教信仰(28人)应该就是各少数民族的传统信仰。

对这部分信教学生来说,因为信教完全是自己的自助选择他们在宗教活动中有可能更加积极主动。遗憾的是这部分学生的数量不好掌握,不过问卷中那些宣称正式加入过宗教组织、积极参加宗教活动、经常出入宗教场所、在宗教组织中担任高级或一般职务的就多数应该是这部分学生。

2.传教影响。任何一种宗教都有扩展自己信众的内在驱动力。在学生所涉及的宗教中,伊斯兰教、道教和各民族的传统宗教在社会上的传教活动都不活跃,伊斯兰教只是在本民族中维持信仰,而道教和民族传统宗教从某种程度来说还处于衰退的状态,只有基督教无论在城市或农村都处于一种强势传播的态势,大学生周末去教堂的现象已是不足为奇了,其次佛教也是一种很常见的宗教信仰。这些宗教思想的传播不可能不走近学生,学生又是一个可塑性很大的群体,正处于塑造人生价值意义的阶段,有学生在不经意的接触中选择了宗教信仰是很正常的事。目前尚不能判断有多少学生是受传教影响而信教的,但却可以断定,受传教影响而信教的学生主要是基督教,其次是佛教,是其他宗教的可能性不大。

(二)宗教信仰对学生的影响

在对“加入宗教组织后对自己影响最大的是什么?”的自主性回答中,宗教对信教学生的影响可以分为以下几类。

一是“不置可否类”。认为宗教对自己没有什么影响,这类学生的普遍回答是,“不知道,不经常参加宗教活动,只是自己的家人经常去参加活动”;二是“扩展知识类”。认为通过宗教认识到很多关于本民族的历史文化知识,“懂得了我国民族文化知识的丰富多彩”,“进一步认识到宗教信仰与各民族之间的关系”,“了解了宗教的文化背景”;三是“精神寄托类”。认为宗教让自己心态变好,有勇气面对逆境,“使我有了战胜黑暗和挫折的勇气,精神有了慰藉和依托”,“思想上得到释放,非常愉快,没有思想包袱”;四是“道德教化类”。认为宗教让自己的思想意识得到升华,“思想上不断提高,除了道德法律约束自己的行为之外,多了宗教”,“忘记曾经受过的伤,把爱心送给他人”,“性情温和,忍受力较强,不易和别人发生冲突”,“使自己有了集体主义观念思想”;五是“行为引导类”。从宗教规范中找到行为准则,“让我学会了如何做人做事”,“在心理建立起对事物的看法,增多了一些限制和参考”,“行为举止受约束,不会乱作恶事”;六是“社交扩展类”。更容易处理生活中的人际关系,“让自己的业余生活更充实,因为我们有很多的活动,还可以提高自己的社会能力”;七是“身心健康类”。认为宗教使得自己的身体和心灵都变得更加健康;“腰不酸了,背不疼了,一口气上五楼不费力气”,“思想活跃,万物皆兄弟”,“有前途了”;八是“心理慰藉类”。认为宗教提供了一个解脱身心的途径,“我认为世人都有罪,每个人都在赎罪”,宗教只是让人“心里有寄托”等。

从上可以看出,宗教信仰对学生的影响在很大程度上是积极正面的,但也反映出一些消极负面的方面。宗教对学生最大的负面影响在于它会使学生在潜移默化中无意识地逃避现实生活,把一切希望寄托在神的身上,难免以意念代替行动。

三、关于高校大学生宗教工作的建议

信仰属于精神的范畴,是一种特殊的社会心理现象,是人的一种特有的情感和心理体验[2]。信仰对每个人来说都是极为私密的精神活动,这肯定会给高校宗教工作带来一定难度。加之由于高校本身的特殊性,高校宗教工作要面对的是一群特殊的群体,决定了高校宗教工作有两个特点:一是没有明确的宗教组织团体,学生的宗教活动都需要到社会上去,这增加了宗教工作的难度;二是面对的是一群处于青春期,充满叛逆的群体,很难把握他们的思想动态。另外,在高校宗教工作中,应避免两个较为普遍的观点:一是一味强调“宗教渗透”,认为宗教信仰是高校思想政治工作的大敌;二是先入为主地认为大学生信仰宗教都是为了寻求心理慰藉。针对高校学生宗教信仰的特殊情况,高校宗教工作应遵守以下思路。

(一)尊重学生的宗教信仰

既然大部分学生的宗教信仰是由于民族宗教信仰的历史原因造成的,要求学生改变信仰肯定是不切实际的,正相反,如果学校一味宣传宗教的负面性,还有可能伤害学生的宗教感情。另外,基督教目前在我们国家是强势传播的宗教,学校也不可能排除传教人员的活动。如调查结果就有34人宣称经常看到有人在学校进行宗教宣传,虽有286人宣称很少看到,但毕竟是看到了。我国“宗教信仰自由”的政策更是保证了学生的合法信仰,对大学生宗教信仰的控制应遵循“与其堵,不如疏”的原则,尊重学生的宗教信仰。

(二)引导学生步入“理性的”信仰

宗教绝不是洪水猛兽,相反,宗教中还有很多是积极正面的内容。宗教对学生的影响也不全都是负面的。与其过多关注怎样切断信仰源泉的问题,不如重视宗教的积极要素,引导学生的宗教信仰走向理性。

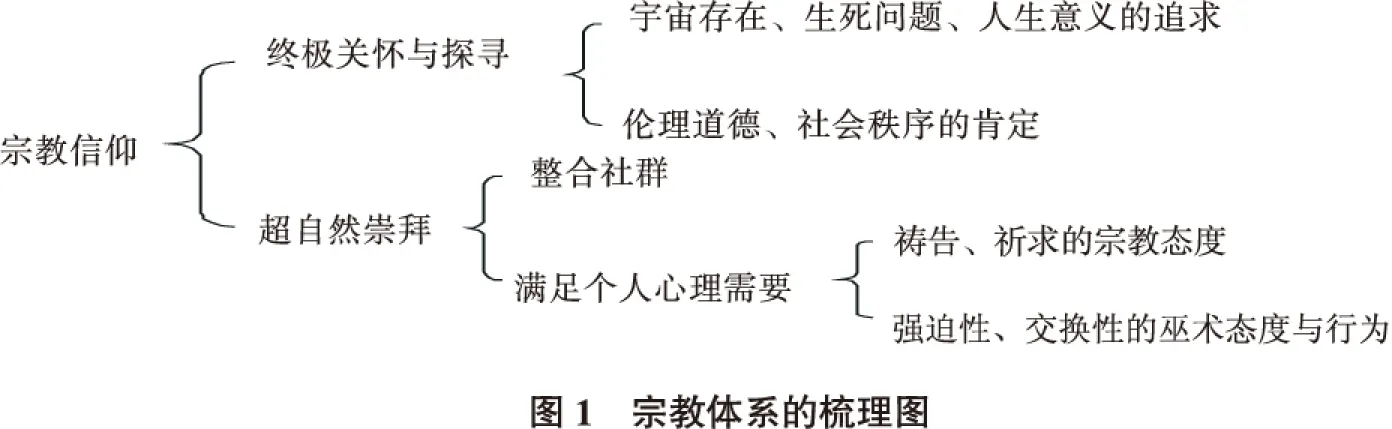

台湾学者李亦园先生对宗教体系的梳理(图1)有助于更好提升对宗教的理解。可见每种宗教信仰包含了2个层次:第一个层次涉及信仰的超自然对象(如上帝、神明等)以及信仰者与超自然对象的互动关系;第二个层次涉及人们的终极关怀,如探寻生死问题、人生意义、宇宙存在等问题。第二个层次则包含了人们对更高的伦理道德和社会秩序的向往和肯定,这是天国、极乐世界等社会理想产生的思想根据[3]。从宗教的信仰体系可见,宗教和社会确实不是什么格格不入的东西,从某种意义上说,这体现了人类对完美人性与理想社会的不懈追求。也就是说,宗教的最终目的是引领人们趋于人性的完美,只是这个目标只有那些具备较高宗教素养的人才会达到。这就涉及如何提高学生宗教素养的问题了,要解决这个问题,高校非但不能杜绝宗教人士的进入,相反,适当邀请一些宗教人士从正面教育学生反而是很有必要的。现在社会上就有一些人在宣讲宗教与人生、宗教与环境、宗教与修养等问题,这其实代表了当今宗教的走向,只可惜在高校中没见到这些活动。

(三)树立正确的宗教观

宗教观是处于不同时代、不同社会背景下的人们对宗教的本质、功能等问题持有的不同态度和评判标准[4]。既然高校不可能阻止学生选择宗教信仰,那么就应该把精力集中在提高学生的内在辨别能力上。还应该看到,除去有宗教信仰的学生外,还有很多学生对宗教的态度是很宽容的。说明在高校学生中宗教信仰有着广阔的发展空间。增强学生的辨别能力,培养学生树立正确的宗教观,高校应加大人文学科特别是宗教学、哲学等学科的开设力度和范围。宗教学的开设可以直面宗教,帮助学生了解各种宗教文化的起源、发生、发展。了解各民族宗教中包含的各民族的社会、历史、天文、地理、经济、医药卫生等优秀的传统文化。

(四)杜绝邪教的侵入

高校的宗教工作强硬的一面是要严格防范邪教的进入。当今社会上的邪教往往打着宗教的旗号来聚集信徒,也不乏一些利用宗教来对学生进行政治渗透的反动思想,高校一定要警惕这方面的动向。

(五)马克思主义宗教观及无神论教育

高校思想政治理论课是对大学生进行反宗教渗透教育的主渠道[5]。高校学生中毕竟没有宗教信仰的占了绝大部分,这无疑是同高校的正确教育分不开的。高校应使这方面的教育从课堂走向学生的生活,切实触动学生的灵魂,找准自己的正确信仰,保证我们的办学方向。

[参考文献]

[1]楼琛.大学生信教问题分析及相关措施[J].才智,2010(8):243-244.

[2]王亮生,周文静,刘高升.成都高校学生信仰状况研究[J].四川教育学院学报,2010(11):4-7.

[3]李亦园.李亦园自选集[M].上海:上海教育出版社,2002:217.

[4]陆洋.北京印刷学院大学生宗教观及信仰状况调查报告[J].北京印刷学院学报,2011,19(5):29-31.

[5]卢勇.高校思想政治理论课教学中反宗教渗透问题探析[J].学理论,2011(8):204-206.