滇桂黔石漠化区扶贫开发成效研究

——以贵州黔东南凯里为例

刘小珉

(中国社会科学院 民族学与人类学研究所,北京 100081)

1978年改革开放以来,中国政府在致力于经济、社会发展的进程中,在全国范围内实施了以解决贫困人口温饱问题为主要目标的大规模扶贫开发,极大地缓解了贫困现象,取得了巨大的成就。根据中国政府的扶贫标准,中国农村的贫困人口数从1978年的2.5亿人下降到2010年的 2 688 万人,占农村居民总人口的比重从30.7%下降到2.8%。中国成为全球首个实现千年发展目标中极端贫困人口减半的国家,为世界发展和减贫事业做出了重要贡献。从2011年至未来的2020年,中国进入全面建成小康社会扶贫攻坚新阶段。为了更加有针对性地实施扶贫行动,《中国农村扶贫开发纲要(2011—2020)》确定了14个“连片特困地区”为新阶段扶贫攻坚的主战场*14个片区,即六盘山区、秦巴山区、武陵山区、乌蒙山区、滇桂黔石漠化区、滇西边境山区、大兴安岭南麓山区、燕山—太行山区、吕梁山区、大别山区、罗霄山区西藏、四省藏族聚居区、新疆南疆三地州,共14个片区680个县。。贵州省是全国贫困问题最突出的省份之一,贵州省滇桂黔石漠化片区是整个滇桂黔石漠化片区中的重点贫困片区。黔东南州是贵州省最贫困的地区,其16个县市都属于滇桂黔连片特困地区。作为贫困问题突出省份的最贫困州的凯里市,相对于黔东南州其他县(市),虽然经济社会发展较快,但由于自然、历史、生态、文化等各种因素,农村贫困问题依然严重,作为滇桂黔连片特困地区之一,是贵州省新十年(2011—2020年)扶贫攻坚的主战场之一。

自20世纪80年代国家大规模实施扶贫开发以来,在中央、贵州省、黔东南州扶贫战略的统一部署下,在各对口帮扶单位的大力支持下,凯里市扶贫工作取得了一定的成绩,但也存在不少问题,下面我们阐述凯里市扶贫工作的措施、成效、存在的问题,并试图给出一些针对性建议。

一、凯里市扶贫开发的实践

纵观中国长达30多年的农村扶贫进程,无论是农村贫困状况、政府的扶贫政策、扶贫目标、扶贫措施、扶贫绩效,都表现出了明显的阶段性和渐进性,形成了中国农村扶贫历程独特的历史轨迹。在贵州省、黔东南州的统一部署下,凯里市的扶贫开发历程和国家、贵州省基本保持一致,也经历了4个阶段,目前正在进行第5阶段:第一阶段体制改革推动反贫困阶段(1978—1985年);第二阶段大规模开发式扶贫阶段(1986—1993年);第三阶段扶贫攻坚阶段(1994—2000年);第四阶段扶贫工作综合推进阶段(2001—2010年);第五阶段全面建成小康社会扶贫攻坚新阶段(2011—2020年)。本文以下部分着重分析“十一五”以来凯里市的扶贫工作。

“十一五”以来,凯里市围绕解决贫困人口的温饱问题,以推动贫困群众稳定脱贫为目标,实行整体推进与重点突破、自力更生与外援支持相结合,以整村推进、产业化扶贫和贫困劳动力培训为重点,努力改善贫困地区农村基础设施,提高贫困人口综合素质,提振其自我发展能力,最终实现解决贫困村民温饱并逐步实现脱贫致富的社会共同理想。

(一)整村推进扶贫工程

为了改善贫困村的生产、生活条件,提升贫困村民自我发展能力,实现贫困村民脱贫致富的目的,2005年开始,凯里市扶贫开发工作突出重点,实施整村推进扶贫项目。“十一五”期间,凯里市共实施、完成了48个整村推进项目村建设工作。主要包括解决贫困人口温饱项目、基础设施建设项目、公益事业项目、先进种养殖技术项目等。如2007年实施整村推进项目村12个(三棵树镇老鸦村、坂新村、浪寨村,舟溪镇新龙村、大塘村、里禾村,鸭塘镇高泉村、马安村,炉山镇角冲村、尖坡村,万潮镇大山村,洗马河街道新台村)。以解决贫困农户温饱为目标,12个村实施了马铃薯温饱工程各3.33 hm2,优质稻工程各3.33 hm2,同时在新台村实施反季节蔬菜13.33 hm2,在大山村实施黄瓜种植26.67 hm2。

(二)产业化扶贫工程

2007年以来,凯里市在扶贫开发过程中,开始探索、实施特色优势产业扶贫工程,如以生姜、红蒜、葡萄、核桃、脱毒甘薯、莲藕、优质蔬菜等特色产业为主的产业化扶贫项目,投入逐年加大,扶贫效益日益明显。如考虑到大风洞乡的土地、气候特点,以及该乡有种葡萄的传统,2010年凯里市投入财政扶贫资金200万元,在大风洞乡杉树林村、孙家寨村、黎山村、云丰村、大风洞村、石板村6个村实施133.33 hm2晚熟葡萄的产业化扶贫项目;2011年,将晚熟葡萄确定为大风洞乡的乡镇特色经济项目。凯里市将该乡的晚熟葡萄产业化扶贫项目扩大规模,增加青杠林村、老君寨村、下寨村、格田村、龙井坝村等村为项目村。2012年,在大风洞乡追加葡萄项目1个,项目扶贫资金350万元,100 hm2。此外,凯里市大力实施核桃产业化扶贫项目。2011—2012年,投入财政资金240.5万元,在9个乡镇4个街道种植核桃666.67 hm2,其中集中连片种植333.34 hm2,四旁地、(草)间作种植333.34 hm2。

(三)劳动力培训工程

凯里市在扶贫过程中,有针对性地开展了适用劳动技能培训和文化培训,使贫困劳动力适应产业开发需要和增强外出务工适应能力。另外,还注重对贫困村党政组织领导人及党员的培训,使其更好地成为当地脱贫致富的带头人。劳动力培训工程包括三个方面。第一,产业化技能培训,培训内容为蔬菜种植技术、田间管理、葡萄种植技术培训、病虫害防治、市场营销等。“十一五”期间,凯里市配合产业开发,举办了农业适用技术培训近100期,培训农民2.28万人次。如2008年在龙场镇的洛榜、沙子冲、渔洞等3个贫困村集中培训种姜农户6期, 1 100 多人次;2010年完成了葡萄、蔬菜产业化技能培训700人,项目资金14万元;2011年委托市一职校举办产业化技能培训 9期,500人;2012年农业产业化培训 1 000 人。第二,劳动力转移培训,其主要目的是增强贫困劳动力外出务工能力。如2008年,凯里市劳动力转移培训项目1个,培训农民工500人,项目资金20万元;2009年,劳动力转移培训项目1个,培训农民工350人;2011—2012年雨露计划工程中的“三位一体”培训每年500人。“十二五”开始,凯里市针对工业强州、工业强市项目需求,开展了一些适用技能培训,有目的、有组织地展开劳务输出。第三,贫困村扶贫干部培训项目。这个项目是对凯里市贫困村扶贫干部的业务培训。如2010年完成40个一类贫困村书记和主任培训50人,资金5万元。

(四)贫困地区基础设施建设工程

为了完善贫困村的基础设施,提升贫困村民自我发展能力,实现贫困村民脱贫致富的目的,凯里市在扶贫的过程中,一直注重基础设施建设。在开展其他扶贫建设工程时,一般都会同时加强项目地的基础设施建设。比如在整村推进扶贫项目实施过程中,基础设施建设一直贯穿其中。凯里市贫困地区基础设施建设工程主要包括两个项目,第一,基本农田配套小水池。“十一五”期间,凯里市完成小水池建设 1 370 口,解决人畜饮水困难户 5 600 户。如2007年凯里市累计完成小水池170口。其中:30 m3小水池27口;围田蓄水914 m3,折合30 m3小水池30口;新修山塘13座 4 732 m3,折合小水池113口。当年建当年产生效益,如浪寨村小水池项目,结合该村无公害蔬菜基地建设,群众受益后非常满意。第二,乡村道路工程项目。“十一五”期间,凯里市新修或整修通村公路173 km,有56个村完成村组人行步道硬化326 km。如2007年在实施12个整村推进项目的同时,在项目村新建村通组公路4条,结束了5个村组通路不通车的历史,解决237户 1 183 人出行难问题。

(五)小额扶贫到户贷款工程

从以上的分析可知,缺乏金融资本,也是贫困村民致贫的因素之一。为了支持贫困农户发展生产,增强贫困村民的自我发展能力,凯里市在扶贫实践中,开展了小额扶贫到户贷款工程。“十一五”期间,凯里市共发放小额到户贷款 6 178 万元,兑现贴息金额258.9万元,受益农户 5 000 户。如2007年,凯里市小额扶贫到户贷款共发放602万元,贴息22.3万元, 3 682 户农户受益;2008年,小额扶贫到户贷款发放940万元,财政专项贴息资金47万元;2009年,小额扶贫到户贷款发放 1 185.8 万元,贴息52.4万元,使 2 853 户农户受益。并为两个州级农业龙头企业(万富饲料公司、宏大良种猪繁殖场)争取到了27万元贷款贴息资金。

(六)对口支援扶贫工程

“十一五”末期,凯里市进入了专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫相结合的“大扶贫”阶段。2010年,凯里市获得宁波市对口帮扶项目2个,一个是湾溪街道平茶村示范村建设项目,资金 40万元。完成平茶村小平茶组进寨道路硬化400 m;平茶村屯上组进寨道路硬化300 m;完成蔬菜基地规范化种植13.33 hm2;大平茶村种植香樟树80棵,绿化面积400 m2,庭院整治20户,建休闲活动中心200 m2。另一个是三棵树镇朗利村旅游吊桥建设项目,完成70×2 m旅游吊桥1座,项目资金30万元;2011年,宁波对口帮扶项目3个,资金60万元,分别是平茶生态示范村建设40万元,凯棠乡养小村一组公路硬化0.6 km,10万元,龙场镇鱼洞村进村公路硬化0.65 km,10万元;2012年,宁波市对口帮扶项目3个,一是炉山镇蔬菜基地项目1个,完成大棚20个;高位水池1个,输水管网渠道 1 000 m;机耕道800 m;二是舟溪镇苗岭村猕猴桃种植项目1个,完成猕猴桃种植13.33 hm2;三是湾溪街道平茶村蔬菜基地项目1个,建成蔬菜大棚20个,规格为6×30 m。

(七)异地搬迁扶贫工程

针对凯里市一些长期贫困人口分布在生态环境脆弱、地质灾害频繁,生产、生活条件恶劣、一方水土养不活一方人的偏远山区,短期内改变他们的生存条件难度很大,采取就地扶贫方式,不仅耗资巨大,也难以帮助贫困群众从根本上摆脱贫困。凯里市在贵州省、黔东南州的统一部署下,从2012年起计划用5~9年时间把这部分人通过异地扶贫搬迁出来,依托城镇和园区集中安置,鼓励扶持他们从事第二、三产业,彻底摆脱贫困。凯里市需异地搬迁扶贫的人口为0.29万人,主要为龙场镇0.06万人、旁海镇0.05万人、三棵树镇0.05万人、大风洞乡0.05万人、开怀街道0.08万人。

(八)乡村旅游扶贫

乡村旅游扶贫,被称为“不离土不离乡的贵州扶贫模式”。2011年11月贵州省出台了《关于大力实施乡村旅游扶贫倍增计划的意见》,每年安排不低于1亿元的财政扶贫资金,5年内,在300个贫困村实施乡村旅游扶贫倍增计划,围绕红色旅游、民族风情游和生态休闲游等主题,加快形成种类丰富、特色鲜明、功能配套、服务规范的多元化乡村旅游扶贫产业体系。凯里市生态资源和民族文化资源十分丰富,不少乡村的自然风光与民族风情兼有,具有实施乡村旅游得天独厚的优势。“十一五”以来,凯里市注重乡村旅游扶贫,已经取得一定的成绩。如2012年,凯里市扶贫办确定了大风洞乡平良村乡村旅游项目,项目资金150万元。在“凯里市‘十二五’扶贫规划”中,确定了在凯里市市区及镇(乡)周边、舟溪、三棵树巴拉河沿岸、炉山、龙场、旁海清水江沿岸等地村寨及相邻区域,积极引导发展以农家乐和农耕文化、民俗民间文化等为主的乡村旅游业点10处。

二、凯里市扶贫开发实施效果的评估(一) 凯里市扶贫开发的成绩

30多年来,尤其是“十一五”以来,凯里市实施了多项扶贫工程,扶贫工作成效显著。

1. 贫困人口逐渐减少

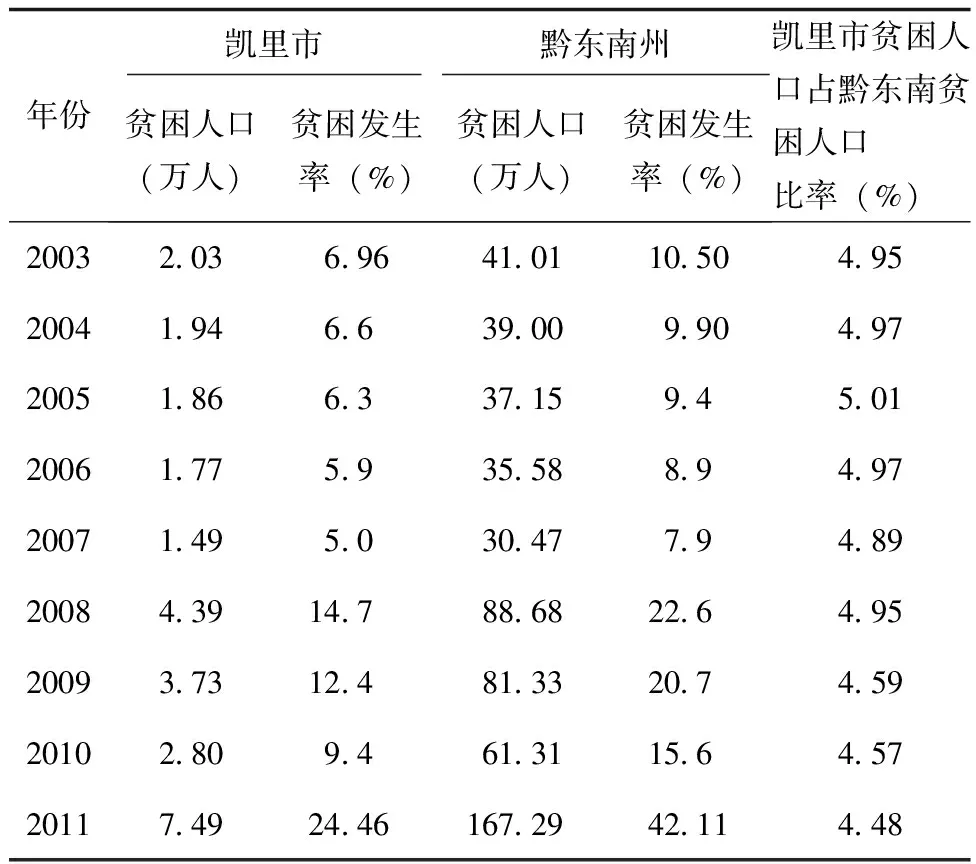

从贫困人口的规模和发生率上看,按照国家当年的绝对贫困标准,2003—2007年,凯里市农村贫困人口从2.03万人减少到1.49万人(见表1),减少了0.54万人,贫困发生率从6.96%下降到5.0%,下降了1.96个百分点。

从表1可以看出,2008年贫困人口规模和贫困发生率都发生了大幅增长。原因有三,第一,表中“贫困人口”、“贫困发生率”,2003—2007年是按当年绝对贫困标准的监测值,从2008年起为当年低收入贫困标准的监测值*2000—2008年,中国农村贫困标准有两个,一个是绝对贫困标准,另一个是低收入标准。2009年后不再有绝对贫困标准。在我国的扶贫实践中,2007年以前,中央政府一直采用绝对贫困标准作为扶贫工作标准,用于确定扶贫对象。2008年及以后,正式采用低收入标准作为扶贫工作标准。本表中“贫困人口”,2003—2007年是按当年绝对贫困标准的贫困人口数,从2008年起为当年低收入贫困标准。这就是2008年的贫困人口数及贫困发生率较前一年大增的原因。参见国家统计局农村社会经济调查司编:《中国农村贫困监测报告·2011》,中国统计出版社2012年版。。第二,2008年初,凯里市遭遇了百年不遇的特大雪凝灾害,全市经济社会发展和人民群众的生产生活受到了严重影响,脆弱的贫困家庭陷入更加贫困的境地,贫困边缘家庭陷入或重返贫困,使得2008年的贫困人口规模、贫困发生率大增。第三,2008年的国际金融危机冲击,造成了凯里贫困地区劳动力外出就业机会的减少和外出务工收入的下降,从而使贫困家庭(或已经脱贫的贫困边缘群体)很快陷入更加贫困(或重回贫困)的境地。在这种灾害和宏观经济异常困难的情况下,凯里农村贫困人口2008年比2007年大幅增长,2009年比2008年又减少0.66万人,表明政府扶贫政策发挥着有力的作用。

表1 凯里市及黔东南州贫困情况

注:资料来源为黔东南州统计局《黔东南统计年鉴》(2003—2011年),下同。

2008—2010年,凯里市农村贫困人口从4.39万人减少到2.8万人,两年减少了1.59万人,贫困发生率从14.7%下降到9.4%,下降了5.3个百分点。2011年,中央决定将农民人均纯收入 2 300 元(2010年不变价)作为新的国家扶贫标准,这个标准比2009年的 1 196 元提高了92%。按照新标准,全国的农村贫困人口大增,同样凯里农村贫困人口涨到7.49万人。只不过,2008—2011年,凯里市贫困人口占黔东南贫困人口的比重是逐年降低的,说明同期凯里市不仅贫困人口是下降的,减贫的速度比黔东南平均水平要快。

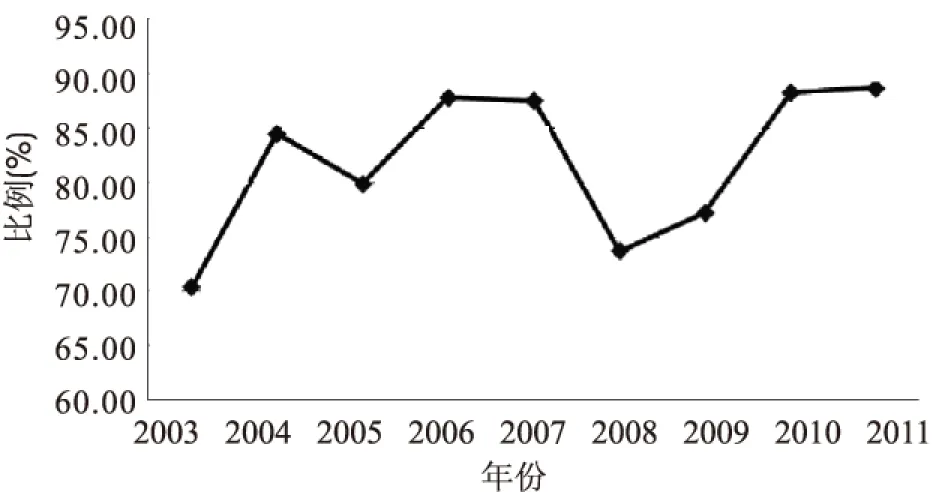

2. 贫困村居民收入快速增长,与非贫困村居民的收入差距有所缩小

随着政府对贫困村的扶贫开发,特别是整村推进项目的实施,带动了贫困村居民的收入快速增长。2003—2011年,重点扶贫村农村居民人均纯收入从 1 421 元(表2),增长到 4 861.6 元,年均增长16.6%;非重点扶贫村农村居民人均纯收入从2020元,增长到 5 480.7 元,年均增长13.3%。与此相对应,重点贫困村居民纯收入与非重点村农民纯收入的比呈波动性增长(见图1),说明贫困村与非贫困村居民收入的差距有所缩小。另外,2003—2011年,重点扶贫村农村居民人均工资性收入从420元增长到 2 104.3 元(见表3),年均增长22.3%;非重点扶贫村农村居民人均工资性收入从575.1元增长到 1 710.1 元,年均增长14.6%。很显然,凯里市农村居民工资性增长快于纯收入增长,外出务工已经成为农村居民增加收入的重要渠道,尤其是贫困村居民工资性增长迅速,为贫困村居民的收入增长做出了很大的贡献。

表2 按重点与非重点扶贫村分组的黔东南州农村居民人均纯收入

表3 按重点与非重点扶贫村分组的黔东南州农村居民人均工资性收入

3. 贫困村基础设施明显改善,发展条件逐步夯实

凯里市在扶贫过程中,一直重视贫困村基础设施建设。“十一五”期间,以改善交通条件、人畜饮水灌溉用水条件为重点的基础设施建设成效显著,共完成小水池建设 1 370 口,解决人畜饮水困难户 5 600 户。新修或整修通村公路173 km,有56个村完成村组人行步道硬化326 km。进入“十二五”,凯里市以农村道路、饮水安全、电网改造、信息通畅、使用清洁能源和环境整洁等为重点,加快贫困乡村的基础设施建设。大力实施水、电、路、气、房、优美环境“六到农家”工程,着力改善贫困地区农村居民生产生活环境的条件,为贫困村脱帽、贫困人口脱贫奠定了基础,目前已经初显成效。

图1 2003—2011年凯里市重点贫困村农民纯收入与非重点村农民纯收入比

4. 各项社会事业取得了显著成效,民生保障不断增强

通过多年艰苦扎实的扶贫开发工作,凯里市农村社会事业发展水平得到提升。“两基”顺利通过省州和国家验收,小学、初中、高中教育办学条件进一步改善,全民素质教育进一步加强。2013年,学前三年入园率达98.71%、初中升学率达95.71%,九年义务教育初步均衡发展顺利通过省级评估验收。农村义务教育阶段学校营养午餐改善计划惠及131所农村学校3.7万名学生,基本实现了“全覆盖”。 新农保参保率达98.99%,新农合参保率达100%,农村低保标准由每人每年 1 650 元提高到 1 900 元,惠及 15 938 户 37 883 人;发放农村低保对象季节性救助粮756吨,惠及 3 594 户 9 309 人;发放失地50%以上农民基本生活补助金 1 795.64 万元,惠及 9 638 户 37 049 人。

5. 农业结构调整取得一定成效

产业化扶贫的实施,促进了凯里市农业结构优化调整,为凯里地区主要农产品供给提供了有力保障,为贫困村民脱贫致富开拓了道路。2012年,凯里市建成了万亩商品蔬菜基地、万亩辣椒基地、万亩晚熟葡萄基地、13个乡镇(街道)特色农业示范园区、10万头商品猪养殖基地、150万羽商品鸡 3 000 t 禽蛋养殖基地。

总而言之,凯里市的扶贫工作取得了显著成效。尤其是“十一五”期间,凯里市共投入财政扶贫资金 3 086.66 万元,宁波市对口帮扶资金194万元,实施扶贫开发项目348个,贫困农户生产生活条件得到改善,脱贫致富能力有了提高,贫困地区农民人均纯收入从2005年的 1 950 元增加到 2 970 元,贫困人口减少了 9 200 人。另外,为实现到2015年全面建成小康社会的目标,凯里市加强扶贫攻坚力度,以促进农民增收为工作重点,认真开展“减贫摘帽”工作。凯里市10个乡镇中,6个是重点贫困乡镇,其中,舟溪镇、旁海镇、三棵树镇、龙场镇、湾水镇分别于2011—2013年实现脱贫摘帽,还剩一类贫困乡凯棠乡未脱贫摘帽,计划在2014年年底前实现脱贫摘帽。

(二)凯里市扶贫开发的问题、难点

经过30多年的努力,凯里市的扶贫开发工作取得了一定的成绩。但是,扶贫开发效果并不尽人意。2003年,按照当年绝对贫困线,凯里贫困发生率为6.96%(见图2),比全国平均水平高3.86个百分点;2011年,按照当年的扶贫线,凯里农村贫困发生率24.46%,比全国平均水平高11.76个百分点,2003—2011年,凯里市农村贫困发生率与全国平均水平的差距呈波动性增长。说明,相对于全国,凯里市农村的贫困状况有所恶化。究其原因,可能有如下几个方面。

第一,一方面,恶劣的自然环境及频发的自然灾害使得贫困村民的生存环境脆弱,极易受到冲击,脱贫成果难以巩固,如2008年初的一场特大雪凝灾害,就使得该年凯里市的贫困人口、贫困发生率急剧攀升。2012年凯里市先后遭受冰雹、洪涝、泥石流、山体滑坡等自然灾害和稻瘟病生物灾害,共有24.26万人受灾,农作物受灾 6 354.23 km2,绝收 1 862.47 km2,因灾死亡5人,因灾伤病30人,因灾倒损危及房屋 11 501 户 27 523 间,直接经济损失 62 534.32 万元。另一方面,凯里市贫困地区多分布于交通、环境、基础设施较差地区,短期内改变这一基础条件难度较大。特别是凯里市农村贫困人口分散于14个乡镇街道的201个村中,贫困情况各异,更增添了扶贫措施及扶贫项目的选择难度。

第二,扶贫资金分配方式存在问题,导致贫困户和低收入户在扶贫资金分配中没有受到优待,使得扶贫资金的减贫效果大大降低。据我们的调查了解,以前,贵州省基本上是按照各地区贫困人口多少来分配扶贫资金。现在,贫困县市获得贫困项目或资金需“竞争入围”,即由那些有搞产业扶贫的积极性又有条件且当地政府支持的县市提出申请,贵州省请相关专家对各个县市申请的项目进行评估,入围的项目才能获得扶贫资金。当然,这种扶贫资金分配方式避免了扶贫资金撒胡椒面的弊端,其项目实施容易显现。但是,一般来说,越是贫困的县市越缺乏发展产业的条件和基础设施等,在入围并获得扶贫项目的竞争力方面也就越弱,获得扶贫项目和资金的可能性也就降低。同样,在凯里市实施产业扶贫开发时,一方面,由于产业扶贫是因地制宜,非贫困乡镇也可参与,那些基础条件较好的非贫困村或贫困程度不深的贫困村获得扶贫项目和资金的可能性也就相对更大一些;另一方面,在那些有扶贫项目的村,虽然在项目计划中会在一定程度倾向贫困户,但由于同样的原因,村里有种植、养殖技术、有足够的劳动力的非贫困家庭获得项目支持的比例也更大一些。概言之,目前,许多扶贫资金和项目集中在非贫困乡镇和非贫困农户,而特别需要扶贫的贫困乡镇、贫困家庭却得不到或较少得到扶贫项目和资金,这就造成富者愈富,贫者愈贫。譬如由于产业基础差、基础设施薄弱等原因,凯里的湾水、旁海等贫困乡镇,近年来基本没有扶贫项目、资金进入。

第三,扶贫开发投入资金不足,扶贫项目补助资金的比例过低,导致贫困户难以获得扶贫项目的支持。一方面,扶贫开发投入资金不足,集中办大事、搞建设能力弱,对一些产业扶贫开发、基础设施建设显得力不从心,直接影响扶贫效果。另一方面,因为扶贫项目补助资金的比例过低,因此,贫困户无法或难以获得一些扶贫项目。据我们了解,政府扶贫的重点项目“产业化扶贫”、“整村推进”等,贫困户获益的比例相对很低。据凯里扶贫办官员介绍,在实施葡萄产业化扶贫的乡村,老百姓种葡萄成本是 75 000~90 000 元/hm2,扶贫资金是 15 000 元/hm2,还需自筹资金 60 000~75 000 元/hm2,没有经济基础的农户是没有能力参与该扶贫项目的。“整村推进”的一些项目也存在同样的情况,贫困户缺乏自筹资金,他们很难获得扶贫项目的补助。本来贫困户更需要这些项目来发展生产增加收入,但这些项目过低的资金补助比例,让他们无法进入这些项目的门槛。

第四,扶贫项目缺少配套支持,且没有连续性,导致部分村民对参加扶贫项目的积极性不是很高。首先,凯里市总体发展状况不错,但城乡差异较大,被称为“欧洲化的城市,非洲化的农村”。许多乡村尤其是贫困乡村的基础设施建设滞后,如交通和灌溉水源等基础设施薄弱,严重制约着农村的产业发展。以前,扶贫项目可以涵盖一些基础设施建设,但近年来原则上不允许将扶贫资金投入到基础设施建设。基础设施建设由各相关部门负责,如灌溉水源一般由水利部门建设,但是水利部门的水利建设有自己的规划,很难及时与某村镇的产业扶贫需要相配套*现在每个县都成立了由副市长或副县长担任组长的扶贫工作领导小组进行协调分工,其目的是整合各部门资源,将各部门的工作联动起来为扶贫工作服务,但是实际操作层面上各个部门联合力度不够、各自为政比较明显。。其次,政府在实施产业化扶贫项目时,没有及时跟进农业合作社、龙头企业等配套支持,而参与扶贫项目的村民对市场的整体把握能力不足,在产品销售方面处于被动地位,他们不得不面临较大的市场风险,或者被二道贩子赚取了其中大部分差价,直接影响了他们的收入增长及扶贫的成效。再次,一般来说,政府扶贫资金是一次性到位,没有连续性,生产周期长的产业的风险由农户自己承担。而凯里是旱灾、泥石流等自然灾害多发地区,农业产业受自然灾害的影响较大,产量不稳定;与此同时,农业尤其是经济作物的产业化正在贵州省和全国其他地方展开,受市场影响不可预计,风险比较大。以上这些,都导致部分村民缺乏参加扶贫项目的积极性。为了解决这些问题,目前凯里市扶贫办和大规模实施葡萄产业化扶贫项目的大风洞乡正在调研是否引进农产品深加工生产线,以分解过剩的产能,提高葡萄产业的收益率。

第五,改革开放三十多年来,凯里市农村青壮年劳动力外出打工比例非常高,劳动力结构发生了重大变化,农村产业扶贫项目所需要的专业人才、精壮劳动力出现短缺,重视规模化的农村产业扶贫模式,扶贫开发项目的落地机制最后只能支持能人带动、大户带动,从而忽视了扶贫开发工作的目标群体。

第六,基础设施薄弱。总体表现为建设的力度严重滞后于经济社会发展的速度,底子较薄,投入不足,特别是交通、电力、通讯和水利基础设施总量和规模较小、水平较低,基本设施及配套的功能陈旧、老化、落后的问题比较明显,等级化、现代化、综合化、系统化程度较低,抗御大灾大害的能力和对经济发展的承载力较弱。

第七,区域发展不平衡、不协调,影响了扶贫开发工作成效。凯里市附近乡镇,由于水、电、路、教育、卫生基础设施发展较快,相对比较完善,扶贫开发工作效益显著;远离凯里市的乡镇,基础设施落后,村民脱贫致富观念差,劳动技能低下,加之环境因素等,扶贫开发效益不明显,而这些地方又是凯里市最贫困最需要扶贫的地方。

扶贫开发不仅存在着以上种种问题,进入“十二五”以后,还面临一些新形势,给扶贫工作带来一些新难点:第一,进入“十二五”以后,国家大大提高了贫困标准,实际上就扩大了扶贫开发的工作面。到2011年底,根据新的贫困标准,凯里市的贫困人口仍有 74 900 人。第二,扶贫对象、制度安排和主要任务发生转变,增加了扶贫开发工作难度。2011年开始,中央要求扶贫对象扩大,过去扶贫工作主要针对绝对贫困人口,同时关注低收入人口,新阶段要对低收入人口全部施行扶贫政策;要求制度扩大,过去主要是开发式扶贫,新阶段实行开发式扶贫和生活救助“两轮驱动”;要求任务提高,过去专项扶贫比较宽泛,着重解决贫困群众温饱,新阶段则要提高贫困人口素质和综合发展能力。

三、凯里市扶贫开发的建议

针对凯里市以往扶贫开发中存在的问题,以及进入新阶段后面临的新难点,今后的扶贫开发工作应注意以下几点。

第一,在扶贫开发过程中,努力改善生态环境和基础设施建设,并与防灾避灾相结合。扶贫开发中,有大量的产业开发项目,这对于提高贫困村民的就业范围和收入,是毋庸置疑的。但只有改善了贫困地区生态环境以及基础设施,才可能改善贫困村民的生产、生活环境,从而提高贫困村民的收入水平而实现稳定脱贫。另外,自然灾害频发是导致凯里市贫困人口脆弱性的主要原因,目前单家独户的农业生产,势单力薄,很难规避自然灾害的风险。扶贫开发过程中,加强合作化生产,加强种、养殖业的基础设施,可以减少自然灾害的冲击。

第二,在扶贫开发过程中,应针对不同的农户,分类指导、分类扶持。譬如,在整村推进、产业扶贫项目实施过程中,对于经济条件较好的农户,继续实行资金配套的政策;对于村里的低收入户,在实行资金配套的同时,扩大项目资金补助比例;对于绝对贫困户,则实行全额补贴。以便使低收入户、绝对贫困户能够参加扶贫项目并从中受益,真正实现扶贫项目先扶贫的目标。

第三,在扶贫开发中,应该扩大扶贫到户和扶贫到人的政策范围。我国的扶贫政策从瞄准贫困县到瞄准贫困村,减贫效果已经大大提高。考虑到即使是以贫困村为主的整村推进项目,也因为政策实施过程中没有优先考虑最应该扶贫的贫困群体,而使得贫困户在整村推进项目的实施中受益不多。因此,有必要进一步缩小瞄准对象,出台针对贫困户、贫困人口的扶贫项目。

第四,随着国家财力的不断加大以及地方经济的快速发展,建议继续加大扶贫资金规模,对项目进行追踪支持,并且,在扶贫开发项目实施的过程中,给予项目地综合配套支持,引导项目地建立合作社、引进龙头企业,使得扶贫项目实施一个、成功一个,尽可能提高扶贫项目的减贫效果。另外,为了解决贫困农民发展农业生活和从事其他行业所需资金问题,建议加大银行信贷支持力度,为农民发展生产提供资金保证。

第五,进一步提高贫困地区、贫困人口的人力资本水平。首先,要保证九年制义务教育的贯彻实施,提高农村贫困地区的义务教育质量,考虑到目前贫困农村的孩子大多是上到初中毕业就辍学,应该加强高中职业学校等职业技术学校的发展,让贫困乡村的孩子在上完九年义务教育后,能免费或低廉的费用继续学习职业技术,以提升他们以后的职业技能,提高他们进入劳动力市场的竞争力。其次,为了增加贫困人群的收入,让他们更多地参与到劳动力输出队伍中,建议加强劳动力转移培训项目,让他们在进入劳动力市场之前,得到了针对性的技能培训。再其次,对于那些留守家园者,虽然他们大多是妇女或年龄较大、教育水平较低者,也应该给予他们更多的农业实用技术培训,加大对他们的技术支持和生产经营指导力度。因为,在绝大多数年轻力壮劳动力外出务工后,他们成了很多扶贫项目的真正参与者,提高了他们的农业实用技术,才能有效提高一些扶贫项目的成果。

第五,在扶贫开发中,要加强社会保障建设。如朱兰和马丁·瑞沃林认为解决暂时性贫困需要完善的社会保障体系来帮助农民克服暂时性的收入波动。巴瑞恩托斯(Barrientos)等人则认为不仅暂时性贫困会遇到风险具有脆弱性,持久性贫困也会遇到风险和具有脆弱性,所以他认为社会保障是解决贫困的核心,发展中国家应采用更宽泛意义的社会保障来解决持久性贫困和暂时性贫困。凯里市农村的贫困具有民族性、脆弱性特征,且长期性贫困仍占一定比例、暂时性贫困比例高的特征,因此,进一步加强社会保障应该是解决贫困的重要途径。这是因为,第一,目前,凯里市开发式“造血”扶贫方式只适合有开发能力贫困村民,对于那些不具有开发潜能的贫困村民必须通过救济性扶贫作为保障,才能保证所有贫困人口都能得到扶贫覆盖。五保供养、最低生活保障制度是直接解决缺乏劳动能力的最贫困的那一部分人的生活的,对反贫困具有重要的兜底作用。第二,凯里市农村地方病、慢性病高发,“因病致贫”、“因病返贫”成为现在贫困人口面临的主要风险之一。第三,凯里市农村贫困地区自然灾害频发,灾害救助不足也是贫困乡村人口长期贫困的重要因素。第四,凯里市农村因为民族习俗而建的木质建筑,以及传统的楼上用火习惯,使得重大火灾事故时有发生,火灾成为贫困村致贫、返贫的因素之一,在加强农村村寨防火灾的同时,应该建立相应的保险机制来保障村民的生产、生活财产的安全。

第六,应加快城乡一体化进程,协调城乡发展以及各农村乡镇之间的发展,缩小城乡差距、区域差距拉大带来的新的致贫作用。在促进经济增长和农民收入增长以实现减贫的目标的同时,也应当关注收入分配状况的变化。目前收入差距的扩大在较大程度上抵消着经济增长的减贫效应。缩小收入差距,一方面需要增强转移支付的再分配功能,使之在目标瞄准上更加有利于农村贫困人群;另一方面,应该注重提高贫困人群的自我发展能力,提高他们的就业机会,使他们能够有效地参与经济增长过程的成果分享。

中共十八大提出要在2020年全国全面建成小康社会,贵州作为目前全面建设小康社会进程最慢的省份之一,扶贫的压力和任务非常艰巨。凯里作为贵州发展较好的县市,要求在2015年实现全面建成小康社会,并且要求在2015年实现所有的贫困乡镇的脱贫摘帽。可以说,现在是凯里扶贫开发的非常关键时期,相信在中央及贵州省的全力支持下,凯里市农村的减贫事业顺利达到目标。

[参考文献]

[1]国家统计局住户调查办公室.中国农村贫困监测报告(2011年)[M].北京:中国统计出版社,2012.

[2]帅传敏.中国农村扶贫开发模式与效率研究[M].北京:人民出版社,2010.

[3] 卢雁. 中国式扶贫进入第五阶段:主攻14片区,最难的是跨省协调[R].东方早报,2012-07-05(A18).

[4] 国务院新闻办公室.中国的农村扶贫开发(白皮书)[R].北京,2011.

[5] 华中师范大学,中国国际扶贫中心. 中国反贫困发展报告(2012)[R].上海:华中科技大学出版社,2013.

[6]凯里市农业办公室.凯里市农业办公室2008年工作总结[Z].2008.

[7] 凯里市扶贫开发领导小组. 凯里市“十二五”扶贫开发规划(2011—2015年)[Z].2011.

[8]凯里市农业办公室.凯里市农业办公室2009年工作总结[Z].2009.

[9]凯里市农业办公室.凯里市农业办公室2010年工作总结[Z].2010.

[10]凯里市农业办公室.凯里市农业办公室2011年工作总结[Z].2011.

[11]凯里市农业办公室.凯里市农业办公室2012年工作总结[Z].2012.

[12] 张伟. 2011年贵州十大扶贫开发新闻事件出炉[EB/OL],中国新闻网,2012-01-15,http://www.chinanews.com/df/2012/01-15/3605576.shtml

[13] 国家统计局农村社会经济调查司. 中国农村贫困监测报告·2011[R].北京:中国统计出版社,2012.

[14] 国家民委. 国家民委:2011年少数民族地区农村贫困监测结果[EB/OL],中国政府网,2012-11-28, http://www.gov.cn/gzdt/2012-11/28/content_2277545.htm.

[15]黔东南州统计局.黔东南统计年鉴(2003—2011)[Z].2011.

[16] 凯里市应急办. 凯里市2012年自然灾害应对工作总结评估报告[Z]. 2012-12-14,凯里市应急办内部报告.

[17]JYOSNA Jalan,MARTIN Ravallion.Transient poverty in post reform rural China[J]. Journal of Comparative Economics,1998(26): 338-357.

[18] JYOSNA Jalan,MARTIN Ravallion.Is Transient Poverty Different? Evidence for Rural China[J]. Economic Mobility and Poverty in Development Countries,2002(3):82-100.

[19] ARMANDO Barrientos,David Hulme,Andrew Shepherd.Can Social Protection Tackle Chomic Poverty[J]. The European Journal of Development′s Research,2005(3):8-23.