螺旋CT扫描对周围型肺癌的诊断价值研究

姚连华

螺旋CT扫描对周围型肺癌的诊断价值研究

姚连华

目的 探讨螺旋CT扫描在周围型肺癌诊断中的应用价值。方法 选取2012年3月~2013年3月广东省江门市五邑中医院恩平分院收治的58例周围型肺癌患者作为研究对象,所有患者术前均行螺旋CT扫描,回顾性分析本组患者的CT影像资料。结果 58例患者经CT扫描诊断,结果1例腺鳞癌,19例鳞癌,36例腺癌,2例细支气管肺泡癌。病变部位:左肺16例,右肺42例。36例患者的癌细胞呈肿块状,19例呈结节状,3例呈斑片状。病灶以分叶征、毛刺征、血管集中征最为多见,有74.1%的病灶为分叶征,62.1%为毛刺征,50.0%为血管集中征。32例患者做CT增强扫描,均有不同程度的强化,14例呈均匀强化,13例呈不均匀强化,5例可见周围强化影。结论 在周围型肺癌的临床诊断、鉴别中,应用螺旋CT及增强扫描,具有较高的诊断正确率,值得推广应用。

周围型肺癌;增强扫描;螺旋CT扫描;诊断

肺部恶性肿瘤是临床常见的呼吸系统癌症,近年来,我国的肺癌发病率有上升趋势,其对患者的生活质量及生命安全产生严重威胁。早期周围型肺癌通常没有明显的体征及自觉症状,绝大多数周围型肺癌患者都是在诊断其他疾病时偶然发现的,周围型肺癌具有纤支镜检查困难、痰检阳性率低的特点,一直以来,周围型肺癌的临床诊断,都是影像学检查的难点[1]。目前,在周围型肺癌的临床诊断中,CT扫描最为有效的检查手段,特别是螺旋CT,其具有图像质量好、伪影少、速度快的特点,是临床上应用较为广泛的肺癌检查手段[2]。为探讨螺旋CT扫描在周围型肺癌诊断中的应用价值,本研究对广东省江门市五邑中医院恩平分院58例周围型肺癌患者的CT图像进行了回顾性分析,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2012年3月~2013年3月广东省江门市五邑中医院恩平分院收治的58例周围型肺癌患者作为研究对象,其中男39例,女19例,年龄28~84岁,平均年龄(62.3±3.6)岁。主要临床症状为痰血、胸痛、咳嗽,以及发热、胸闷、咳痰,少数患者没有明显临床症状,经体检发现。58例患者中,经手术病理检查确诊16例,经穿刺活检确诊23例,经胸水确诊2例,经纤支镜确诊17例。

1.2 方法 术前,所有患者均进行螺旋CT检查,仪器选用飞利浦MX8000 Dual型螺旋CT机,管电流为180mAS,管电压为120kV,层厚及层距均为10mm,螺距1.0,针对可疑层面或病灶,可做薄层扫描(层厚3~5mm)。肺窗窗位为-450Hu,窗宽为1380Hu,纵隔窗位为40Hu、窗宽为400Hu。患者取仰卧位,吸气后屏气,从肺尖开始扫描,直到肺底。造影剂选用碘比醇,剂量为100mL,使用高压注射器静脉团注,推注速度为每秒2.5~3.0mL,给药后30s,做增强扫描,主要观察病灶的内部结构、强化形态及强化程度。

1.3 统计学方法 本研究数据以SPSS18.0软件进行分析,正态计量资料采用“x±s”表示,组间比较采用t检验,计数资料组间比较采用χ2检验;P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 组织学分型 58例患者经CT扫描诊断出:1例腺鳞癌,19例鳞癌,36例腺癌,2例细支气管肺泡癌。病变部位:左肺16例(13例为左上叶,3例为左下叶),右肺42例(28例为右上叶,14例为右下叶)。

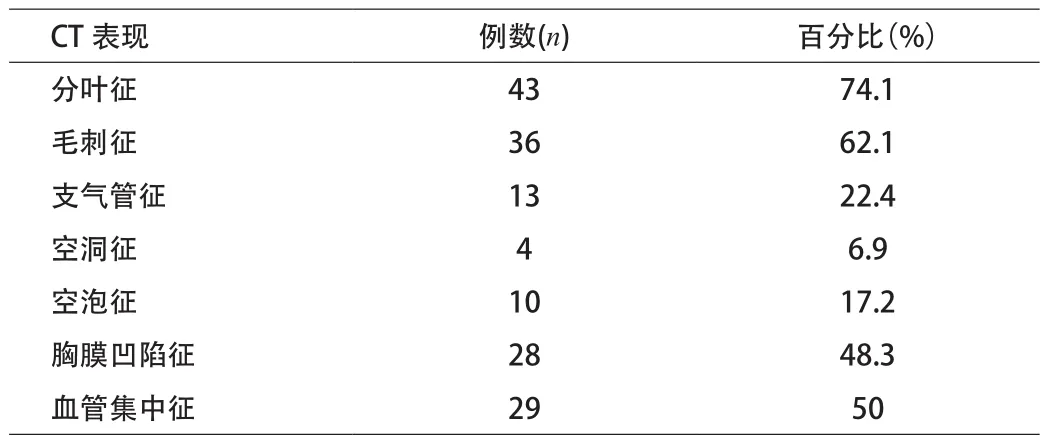

2.2 CT平扫 经CT平扫,发现有36例患者的癌细胞呈肿块状,19例呈结节状,3例呈斑片状。58例患者的CT平扫征象结果(见表1)。由表1可知,本组患者中,以分叶征、毛刺征、血管集中征最为多见,有74.1%的病灶为分叶征,62.1%为毛刺征,50.0%为血管集中征。

表1 58例患者的CT平扫征象结果

2.3 增强扫描 58例患者中,有32例患者做CT增强扫描,结果显示32例患者的病灶均有不同程度的强化,14例呈均匀强化,13例呈不均匀强化,其中3例的强化影呈弧线状、条状、点状,10例为低密度坏死区,5例可见周围强化影。32例患者中,有3例增强后的CT增值低于20Hu,25例的CT增值高于20Hu,但低于60Hu,4例的CT增值超过60Hu。注:CT增值是指强化CT值与平扫CT值的差值。

3 讨论

由于周围型肺癌在早期没有特异性临床表现,其发病具有较强的隐匿性,当患者出现痰中带血等临床症状时,大部分已经达到了肺癌中晚期,此时大多错过了手术时机,无法实施手术治疗,仅能采取保守治疗,治疗效果往往不甚满意[3]。所以,要提高周围型肺癌患者的生存率,早诊断、早治疗是关键。目前,临床上对于胸部病变的诊断,多采用CT扫描,针对肺内小结节,CT检查具有较高的检出率。据相关文献报道[4],与胸部X线片检查相比,CT扫描对周围型肺癌的检出要提前6个倍增时间。特别是螺旋CT,目前已成为了肺癌检查的主要手段,其具有的优点主要有[5-6]:(1)独有的大容量X线管、360°(或180°)线性内插重建技术,有效降低了噪声对图像的影响,使图像分辨率大为提高,有助于结节的检出;(2)螺旋CT为快速的连续容积扫描,对于大部分患者,全肺扫描都可在患者一次屏气中完成,从而减少了肺内小结节因呼吸不一致所引起的漏查;(3)采用图像后处理技术,做三维重建,可方便地对复杂部位中的结节进行定位;(4)可做回顾性重建,降低了容积效应,可提高测量结节CT值的准确性,同时还能对病灶边缘进行清晰显示,提高结节检出率。

通过CT图像对周围型肺癌进行诊断,应先观察病灶内部表现、边缘特征及形态,并据此鉴别肿瘤的良恶性[7-8]。肺内肿瘤病灶多呈类圆形或圆形的结节状、肿块状,部分可表现为形态不规则的斑块状。在本组病例中,有19例呈结节状,36例呈肿块状,3例呈斑片状。周围型肺癌病灶的内部及周围征象主要包括:分叶征,即肿瘤边缘呈花瓣状突出,且凹凸不平,本组病例中有

43例(74.1%)呈分叶征;毛刺征,即在结节边缘可见浓密的呈放射桩的短线条影,接近结节短的线条略粗,本组病例中有36例(62.1%)呈毛刺征;血管集中征,即有血管(1支或多支)进入瘤体内(或穿过瘤体),肺血管走行异常,朝结节方向聚拢,本组病例中有29例(50.0%)呈血管集中征;空泡征,即病灶内可见单个或多个点状透亮影(直径<5mm);支气管征,即病灶内可见长短不一的管状低密度影;胸膜凹陷征:即在病灶与接近胸膜内缘处可见喇叭口影或三角形影。CT检查中,出现上述征象越多,则肿瘤为恶性的可能性越大,若同时出现的征象数目超过2个,则有80%的概率为恶性肿瘤。

总之,在周围型肺癌的临床诊断、鉴别中,应用螺旋CT及增强扫描,具有较高的诊断正确率,值得推广应用。

[1] 李兴荣.低剂量螺旋CT在肺癌早期诊断中的应用[J].河北医学,2011, 17(2):197-198.

[2] 王文兵.螺旋CT诊断周围型小肺癌36例分析[J].重庆医学,2011, 40(20):2031-2032.

[3] 邹南安,王奕,王爱华,等.螺旋CT动脉期增强扫描在60例肺癌诊断中的应用研究[J].重庆医学,2013(36):4453-4455.

[4] 王伟,聂书伟.螺旋CT诊断周围型小肺癌58例临床分析[J].吉林医学,2011,32(32):6758-6759.

[5] 武建民.低剂量与常规剂量6排螺旋CT诊断肺癌的临床价值[J].临床肺科杂志,2013,18(5):796-797.

[6] 郑勇,孔江明,高文军,等.螺旋CT扫描对周围型肺癌的诊断价值[J].中国基层医药,2011,18(20):2798-2799.

[7] 张春秋.64层螺旋CT低剂量与常规剂量对早期肺癌诊断的对比研究[J].当代医学,2013,19(21):5-7.

[8] 陆启芳.探讨MSCT图像后处理技术、病理和MMP-2、GLUT-1蛋白表达在周围型肺癌诊断中的应用价值[D].安徽医科大学,2013.

10.3969/j.issn.1009-4393.2014.26.021

广东 529400 广东省江门市五邑中医院恩平分院 (姚连华)