西乐与传统律学结合之作

翁攀峰

康熙时代西方音乐在中国的传播是中国音乐史研究的重要课题之一。西学大量传人,中同学者开始有意识地借助西方科学与音乐理论进行传统律学研究。绵延两千多年并自成体系的传统律学在西学的影响下,也开始与之融合,并得到了新的成果。《律吕正义》便是其中的典型代表。该书是康熙亲自编定《律历渊源》的重要组成部分,是理解该时期清廷对传统学术和西学的态度,考察当时一些重要学者对中西音乐进行解读、吸收、评价和创造的重要作品。著名的“康熙十四律”便记载于《律吕正义》。从律学本身来看,“康熙十四律”中提出的黄钟正律与太簇半律相合的观点并不正确①,但就当时的历史情况,这一出自御制的律制,在清代有着重要地位。本文就“康熙十四律”这一历史事实作分析,并不拘泥于该律制的正确与否。根据笔者所掌握的文献资料,“康熙十四律”在清代的音乐理论与实践等方面都具很大的影响。比如对康熙朝所进行的乐器制造、乾隆时期展开的新法密率批判,以及晚清时期诸如戴煦、载武等人的律学思想,都有深远的影响。关于该律制对清代律学所产生的具体影响,笔者将另文讨论。

对于清代如此重要的一种律制,多位学者已经对该律制的内涵及其合理性进行过研究,但没有对十四律律制与两学的关系,特别是对它的思想来源展开过深入分析。笔者曾撰文提出:十四律黄钟正律与半太簇相合这一观点源于西人所著《律吕节要》。从这个观点出发,十四律的思想来源是值得进一步讨论的问题。本文以《律吕正义》以及传教士所著《律吕节要》为出发点,结合外史资料,在两学中源说与西乐中源说思潮下,就“康熙十四律”的形成历史背景,思想来源作一专门分析。

一、《律吕正义》的成书背景

——来自西学的影响 满清统治者入关之后,一方面要实现对传统礼乐文化的继承,但由于传统礼乐文化在明代已经走向式微,单方面对传统的继承已经无法满足统治者对礼乐的要求。另一方面,西方传教士来华,带来了西方先进的科学与音乐文化,这种文化影响冲击着士大夫,同时也影响着包括康熙皇帝在内的清政府。在这两种音乐文化的交融中,康熙面对的是如何继承汉族的礼乐文化,又能在此基础上再创新突破。在此背景下,康熙试图利用西法音乐理论来改造传统律学,启用了王兰生等精通音律之人,编写《律吕正义>。

(一)王兰生西乐中源说的提出

王兰生作为《律吕正义》的主要作者,他的西学观直接影响了该书的编写。明末清初,中国学者在了解、研究、汇通中西文化的过程中,产生了西学中源说。这一学说在康熙皇帝的提倡之下,成为了当时知识界看待西学的主流观点。④中学为西学之宗,中西本是一家,学者在著书立说之时,对待西学便无以夷变夏之嫌,从而可以名尊中学,实用西术。如此,西学的引进已无民族界限,这极为有效地避免了中西文化之争。正是在西学中源说的影响下,王兰生提出了西乐中源说。他认为传人中国的西方音乐知识,原本均出于中国,只是后来传人了西国。在《历律算法策》中,王兰生明确指出:

律历之学,盖莫备于虞夏成周之世者也。其法本创之中国,而流于极西。西洋因立官设科而其法益明,中土因遗经可考,而其理亦备。

以此作为指导,王兰生提出西方乐理的一些基本概念均能在传统的律学理论中找到,唯一的区别只在这些概念的名词不同而已。他说:

以乐言之,有声焉,有律焉,有调焉;有高下疾徐之异名,弦音管音之异制焉。此作乐之大端也。由蔡氏之《新书》而论之,其以八十一之宫声为主,三分损益,而商角徵羽之音定焉,所谓声也。其以九寸之黄钟为主,三分损益,而十一律之制成焉,所谓律也。以律配声,共得八十有四,去变不用,取六十者以命名,所谓调也。声则有疾徐高下,调则有喜乐怒哀,琴瑟则谓之丝,笙箫则谓之管。此由《新书》而溯之《虞书》、《周礼》、《礼记》、《国语》、《管子》、《吕氏》、《淮南》以及班、马之说,俱昭昭可见也。乃自西术既入。而其说与蔡氏合焉。其日五线六名,即新书之所谓声也。其于十二音中取七音,即新书之所谓律也。其言喜怒军宾之异乐,即新书之所谓调也。其曰八形号,三迟速,即古乐之所谓疾徐;其论弦音管音之不同,即琴瑟笙箫之异制也。

五线指西乐中的五线记谱法,六名为西乐乌勒鸣乏朔拉六声音阶体系,这些西乐基础理论在康熙朝均已传人。西乐六声音阶与中乐三分损益生五音并没有联系,它们不是通过三分损益法计算而得。西乐的十二音理论,《律吕节要》中就有详细论述,与中乐通过三分损益生十二律吕不同,《律吕节要》首先确定一个八度内的八音,再按一定的长度比例取半音而得十二律。八形号与三迟速,它们指西乐中的拍子记号。王兰生将中乐与西乐相联系,认为西乐五线六名、十二音中取七音、喜怒军宾之异乐、八形号、三迟速、弦音管音之差,均能与中乐理论声、律、调、高下徐疾、管弦异制等概念相对应。这表明在王兰生看来,西方音乐中的一些概念,与中乐仅仅是名词上的不同,它们的作用是相同的,并且这些概念是由中国传至西方的。事实上,中西乐有着各自不同的理论体系,并不存在着谁源于谁的关系,王兰生此论完全是西学中源观下牵强附会之论。

(二)康熙对西乐的采用

作为一国之君,康熙深明礼乐在祭祀典礼以及国家治理之中的重要作用。除此之外,他更有恢复古乐之宏大愿望,《律吕正义》本身就是康熙“准今以考古”复古思想与方法指导之下的“准今”之作:

今之乐由古之乐,苟探其本,何雅乐之不可复哉。

大学士李光地在向康熙进呈所纂《大司乐释义》和《乐律论辨》中也提出了恢复古乐的设想与方法:

宜搜召名儒,以至淹洽古今之士,上监于夏、商,近稽自汉、唐以降,考定斟酌,成一代大典,以淑天下而范万世。

然而要恢复三代之乐,并非易事,由于“自汉以来,礼乐崩坏,不合于三代之意者二千余年,而乐尤甚。盖自诸经所载节奏、篇章、器数、律吕之昭然者,而纷纷之说。”张玉书也说:“乐律算数之学,失传已久,承伪袭鲜,莫摘其非;奥义微,莫探其蕴。”从传教士的记载中,同样可以证明当时音乐上的落后:

中国人说他们发明了音乐,并自诩在昔日已使它臻于完善。说老实话,音乐无疑是退步了。因为现在的音乐是如此的粗劣,无以名之。

由此可见,按照李光地的提议,要通过文献考证的方法来实现恢复古乐的愿望绝非易事。但尽管面临诸多困难,乐律作为国家的一项基本制度,它的制定势在必行。律学作为乐学的理论基础,要想恢复礼乐,首先要有一套合理的律吕制度。然而,律吕制定涉及到律尺的考量、律管的制作以及音高的测定等一系列复杂的过程。而清初数十年战争,使得康熙无暇顾及律吕制度。三番平定之后,王朝统治趋于稳定,康熙才着手制定律吕,令大学士陈廷敬等“求声律之原”,但由于他们“重撰燕乐诸章,然犹袭明故,虽务典蔚,有似徒歌,五声二变,踵讹夺伦。黄钟为万事根本,臣工无能言之者”犹袭明故的结果,显然让康熙十分失望,在短时间内也没有其他的方法,只能无奈作罢。

事实上,康熙在律吕制度上也并非毫无选择,明代朱载堉发明了可以顺利实现旋宫转调的新法密率,其优点不言而喻。并且对于朱载堉的学说,康熙显然是有所了解,李光地《榕村语录》记载:

壬申年,上问孝感历算,《律吕新书》与郑世子书孰是,孝感原不知道,漫应以季通书是,上大不平。

康熙向熊赐履的询问主要指《律吕新书》与朱载堉所用圆周率谁更加精确的问题。蔡元定的圆周率取周三径一,相比朱载堉所采用的周公密率3.1426要粗略的多,因此康熙为朱载埔鸣不平。然而,律吕为国之基本制度,对于这一由明世子所创立的新法,康熙仅从政治角度考虑,也不会采用它作为王朝的律吕制度。

没落的礼乐与律吕制度已经无法满足康熙在音乐上的宏伟之志,他转而开始从西学之中寻找解决方法,以精通西方音乐的传教士为师。康熙学习西方乐理有着明显的政治目的,如同学习西方天文是为了修历,试图借助西方音乐来撰修一套全新的律吕制度,这一做法在西学中源说的指导下,并不存在不合理之处。

为此,康熙启用了在音乐上颇具水平的葡萄牙籍耶稣会士徐日升(Thomas Pereira,1645—1708)。徐日升入宫之后,极受康熙赏识,长期担任他的音乐老师。为了方便康熙学习音乐,他还积极地用汉语编写音乐教材。现仍可见的包括《律吕节要》与《律吕纂要》二书,二书的成书年代均在17世纪80年代。通过学习西方乐理并对比中西乐之后,康熙对西乐赞赏有加:

古人论乐,言高下必言疾徐,有高下而无疾徐,非乐也。故西人有五线六名以辨高下,有八形号三迟速以别疾徐,其说深为可取。

此论无疑表明了康熙对西方音乐的认同与赞赏,也使得在《律吕正义》一书的编撰中,该书的执笔者将西乐理论融入传统律吕成为可能。从康熙《庭训》可以判断,他曾研习过中西乐理,并且颇有见解:

音律之学,朕尝留心,爰知不制器无以审音,不准今无以考古……朕考核诸音律谱,按《性理》内《律吕新书》黄钟律分同径长短,准以古尺损益相生十二律吕,制为管而审其音。复以黄钟之积加分减分,制诸乐器而和其调。实以黍而数合,播诸乐而音谐。因著为书,辨其疑,阐其义,正律审音,和声定乐,条分缕析,一一详明。盖天地之元声,亘古今而莫易,联中外以大同,六合之内,四海之外,此音同,此理同也。百世之上,百世之下,此理同。此音同也。是故不知古乐而溺于今,非特不知古,并不知今也。必复古乐而不屑于今,非特不知今,终亦无从复古也。

文中所指“因著为书”即为《律吕正义》,“正律审音”与“和声定乐”分别是《律吕正义》的上编与下编的编名。可见在下令编撰《律吕正义》之前,他即已从蔡元定《律吕新书》出发,考察了十二律吕之制,并有所阐发。这也正好能与康熙在下令修撰《律历渊源》时所下圣谕相呼应:

和硕诚亲王允祉、律吕算法诸书应行修辑。今将朕所制律吕算法之书发下。尔率领庶吉士何国宗等、即于行宫内、立馆修辑。

更为重要的是,其中所言“黄钟之积加分减分”,所指正是《律吕正义》卷1“黄钟加分减分比例同形得声应十二律吕”章中所论同形管。这表明,同形管的概念以及算法过程早在《律吕正义》之前就已经形成,而同形管并非中乐所有,其来源为西方的音乐理论。可以判断,在《律吕正义》一书的编撰之前,同形管的概念就已经形成,采用西方音乐理论于律吕制定正是康熙的旨意。因此,王兰生等利用西学来进行律吕修订,也就顺利成章了。

二、十四律的前提——源自西乐

理论的“隔八相生”新定义

根据《律吕正义》整部书的逻辑结构分析来看,“康熙十四律”的提出,就律学理论而言,它应该具备两方面的内容:相合之音的确定以及在此基础上构造出阴阳各自为均的律制结构。只有确定了黄钟的相合之音后,才能构造出阴阳分用的律制结构。按照传统的三分损益来定管音的方法,无法首先就确定黄钟的相合之音。为了解决这一问题,康熙首先对隔八相生进行了一个全新的定义。

通过学习西方科学与音乐,康熙喜欢向大臣们谈论西学,以此炫耀自己。他曾两次在乾清门向大臣们讲解《律吕新书》中围三径一之误。而康熙之所以能辨围三径一之误,与他以传教士为师,认真学习西方科学知识密切相关。康熙三十年(1691),康熙于乾清门听政:

上顾谓大学士等曰:《性理大全》所言三分损益、径一围三之法,尔等以为可行否……以朕观之,径一围三之法推算必不能相符,若用之治历,必多违舛。

时隔不久,康熙旧话重提,做了一场精彩的演讲。此次演讲之中,涉及到了对隔八相生说的全新定义:

《律吕新书》所言算数,专用径一围三之法,此法若合,则所算皆合,此法若舛,则无所不舛矣。朕观径一围三之法,用之必不能合,盖径一尺,则围当三尺一寸四分一厘有奇……因取方圆诸图,指示诸臣日:所言径一围三,止可算六角之数,若围圆,则必有奇零,其理具在目前,甚为明显……至隔八相生之说,声音高下,循环相生,复还本音,必须隔八,此一定之理也。随命乐人取笛和瑟,次第审音,至第八声,仍还本音。上日:此非隔八相生之义耶,以理推之,固应如是。

康熙的两次论乐皆与圆周率有关,圆周率在律学中主要用于律管圆周与面幂的计算。康熙认为蔡元定取3作为圆周率不够准确,圆周率应为3.141有奇,这一值的取得是康熙学习西方科学的结果。更让人惊奇的是,康熙对“隔八相生”的见解,与传统律学中的原义全然不同。律学中的隔八相生,是一种按三分损益法确定音律相生次序及所生律名的简易方法。该生律法所生律吕,由低音至高音(或相反)将十二律排列成圆或行,自起律至止律连同首尾律共八律,为相生一次,故称隔八相生。该生律法的明显特征是隔八个半音产生一个新律,是五度相生;康熙的“隔八相生”是为了复还黄钟本音,指的是八度相生,与传统律学的隔八相生说已有天壤之别。

大学士张玉书的奏折提供了关于康熙“隔八相生”论的更多信息。康熙乾清官的演说之后,他马上上奏:

至于十二律隔八相生,宋儒载其图,具其说,而其自然之理与所以然之故,未有能实指之者。皇上命乐工以笾和瑟,审其声音,七音高下,次第相生,至第八声复还其始,所谓隔八相生之法,其本原实在乎是,从来论乐者,皆未之及。

从此份奏折可以判断,康熙所说的隔八相生仅仅指的是八音之内的相生,而非传统十二律吕的半音相生。第八音为首音的高八度。奏折中所说的“从来论乐者,皆未之及”,这是由于康熙所论“隔八相生”并非三分损益法的隔八相生。此种见解张玉书未曾听闻,也在情理之中。再看《律吕正义》卷上《审定十二律吕五声二变》,该卷中的“隔八相生”与三分损益十二律的隔八相生明显不同,却与康熙的“隔八相生”一致,并且将两种“隔八相生”进行了区分。《律吕正义》认为三分损益的隔八相生是用于十二律的计算,而它的“隔八相生”是用于确定八音中的八度关系:

三分损益,乃制律之则也。古圣人立为算术,以别十二律吕相生之度,凡金石之厚薄、丝竹之短长皆依以定焉。隔八相生,乃审音之法也。审音之法,必取首音与第八音叶和同声,以为之准。即首音八音之间,区而别之,以为五声二变,则清浊之相应,高下之相宣,皆赖以生焉。

显然,此处的“隔八相生”是八度相生。《律吕正义》强调审音必先确定首音与八音之关系,也就是先确定首音的八度相合音,再求中间各音。通过对《律吕正义》一书的考察可以看出,康熙隔八相生的新论在“十四律”制中起着重要作用,“十四律”的同径管与同形管,均按照先确定首音与八音的八度关系,再取两音之间的各音的方法而得,区别在于同径管确定了八度关系之后,仍通过三分损益法计算,而同形管用的是四率比例法。新的隔八相生观的确定,为十四律制的提出奠定了基础。

通过以上分析,可以对康熙“隔八相生”总结两点。其一,康熙所论“隔八相生”并非传统律学中的隔八相生,传统隔八相生无法实现首音与末音之间的八度关系,并且在定音时首先就要确定首末两律的八度音关系,这也是传统律学无法做到的。其二,隔八相生为三分损益十二律吕的相生法,而《律吕正义》将两者作了严格的区别——“隔八相生”相当于八度相生,而三分损益代表的是五度相生。可以判断,康熙所论“隔八相生”只是借用了传统律学的概念,它的内涵已发生了改变。这实际上是康熙以中学的外衣对西学观点进行了包装。首先要确定首音与八音八度关系的隔八相生论,它源于徐日升为康熙编写的音乐教材《律吕节要》中。徐日升对八度相生非常重视,无论是弦音还是管音,他撰写的《律吕节要》均先确定首音与八音之间的长度比例关系,再进行其他音长度的确定:

八音内高低之声,俱赖相合音以分别之,而定相合之音,首起自极相合之音,继定次相合之音,终定不相合之音。

对于两音之间的协和关系,《律吕节要》将它们分为几类:极相合音、次相合音、不相合音以及牵连相合。极相合音内,以首音与第八音相合为佳(极完全协和音程),以首音与第五音为次(完全协和音程)。次相合音内(不完全协和音程),首音与第三音为佳,首音与第六音为次。不相合音内(不协和音程),首音与第二音为首,首音与第七音为次。至于第四音与首音,《律吕节要》称之为“牵连相合”。@由于第八音“与首音相近者,第八音为首音,故将第八音首先发明矣。”@故定音时首先确定首音与八音这一极相合音。而在确定了首音与八音的长度关系之后,《律吕节要》按照极相合音、牵连相合音、次相合音、不相合音的顺序,按照一定的长度比例,分别计算出八音之内的第五、四、三、六、二、七音。可见,康熙先确定首音与八音之间的八度关系,然后再求中间各音,这种算律思路,与《律吕节要》的方法是一致的。

三、十四律的相合观点——对西乐“仿造”的结果

上述康熙关于隔八相生的新论是针对八音而言,它确立了定音首先要确定八度关系,它是十四律制出现的基础。以下就《律吕正义》如何采用西方理论确定八度相合关系并提出著名的十四律制进行讨论。

(一)“律吕解要”应为“律吕节要”

《律吕正义》所载特殊律制之所以被称为十四律,是因为它以黄钟与太簇半律为八度相应,而非传统的黄钟与半黄钟。这一八度相合观正是构成十四律制的基础。对于该观点的来源,书中记载是通过“尝截竹为管,详审其音”而得。但通过对《律吕正义》黄钟与半太簇的律管参数的考察,结合现代声学理论计算,其结果表明,《律吕正义》所言黄钟正律与太簇半律相合的观点并不正确,两管距离真正的相合存在多达78分的音分差。这一常人耳朵都可分辨的音差,对于精于音律的王兰生来说,显然是不会被忽视的。也就是说,若《律吕正义》的作者进行过律管制作的试验,黄钟与半太簇相合这一观点就完全可以避免,并且会发现,按照《律吕正义》所载的律管直径与长度,与黄钟相合的律管为大吕半律。十四律应该改为十三律才符合实验结果。据此判断,《律吕正义》得出黄钟正律与太簇半律相合的错误观点,其原因很有可能是王兰生等并没有真正进行过截竹为管的实验。黄钟与半太簇相合的观点,它的来源并非如此简单。

要解决这个问题,仍应从《律吕正义》人手。雍正在为《律历渊源》一文所作序中称:

我皇考圣祖仁皇帝生知好学,天纵多能。万机之暇,留心律历算法,积数十年,博考繁赜,搜抉奥微,参伍错综,一以贯之,爰指授庄亲王等率同词臣,于大内蒙养斋编纂,每日进呈,亲加改正,汇辑成书,总一百卷,名为《律历渊源》……惟我国家,声灵远届,文轨大同。自极西欧罗巴诸国专精世业,各献其技于阖闾之下,典籍图表,灿然毕具。我皇考兼综而裁定之。故凡古法之岁久失传、择焉不精,与夫西洋的侏离诘屈,语焉不详者,成皆条理分明,本末昭析,其精当详悉,岁专门名家莫能窥其万一。所谓圣者能之,岂不信欤……盖是书也,岂惟皇考手泽之存,实稽古准今,集其大成,高出前代,垂千万世不易之法。

从雍正的序文中,我们可以得知以下两点:其一,《律历渊源》每日的编撰情况会由允禄等人上呈御览,并由康熙皇帝亲自加以修改裁定。其二,西学在该书的编撰过程中起到了重要作用。就《律吕正义》而言,现存的康熙朝奏折中,有多份涉及该书的编撰情况。其中,康熙五十二年十一月十九日的一份奏折中指出:

今将臣等所修《律吕》书内第十四章恭谨奏览。此章说明弦音、箫音之整身音、半身音之编排不同,大体仿《律吕解要》之例缮写。后面图中之上二图,《律吕解要》之内图,下二图,系臣等编排,伏乞皇父阅后,将应改之处改之,降训旨。为此谨奏。朱批:览后再降旨。

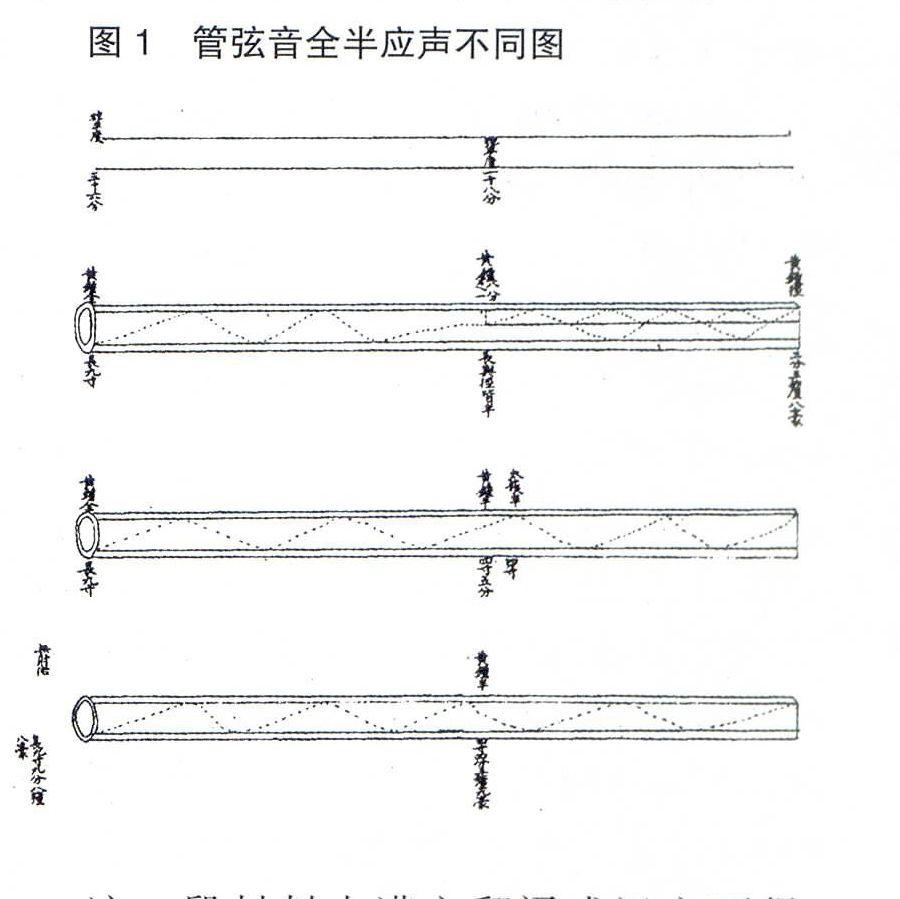

所修律吕书为《律吕正义》,奏折所言该书内第十四章说明弦音、箫音之整身音、半身音之编排不同,与文渊阁《四库全书》中《律吕正义》卷2“明管音弦音全半应声之不同”所论述的内容一致。奏折中所指“上二图”与“下二图”如图1所示。

这一段材料由满文翻译成汉文而得。满文是拼音文字,在翻译的过程中可能会出现一些音译上的错误。胤祉的奏折中所提到的《律吕解要》应该为传教士所著的《律吕节要》一书,理由如下。其一,从现有材料看,并未见有《律吕解要》一书。其二,“解”与“节”字音同,而之所以会将“节”字译成“解”,可能是由于译者对于律学知识的匮乏造成。白新良先生曾指出,《康熙朝满文朱批奏折全译》在由满文翻译成汉文的过程中出现了较多的翻译错误。这些错误的共同特点是,它们的音是相同的,但是声调不对。《律吕节要》与《律吕解要》的错误翻译,完全可能属于这种情况。其三,图1中的下两幅,类似的图在《律吕节要》中能够找到,这符合奏折中所说的“大体仿《律吕解要》之例缮写”;上两图分别是弦音与管音的相合关系图,弦的相应关系表现为长度的倍半,而管音的相应则表现为长度与直径均为倍半,类似的两图在《律吕节要》中也有详细的论述,与奏折“《律吕解要》之内图”相对应。

(二)十四律制的相合观来自于西乐——对《律吕节要》的仿造,,

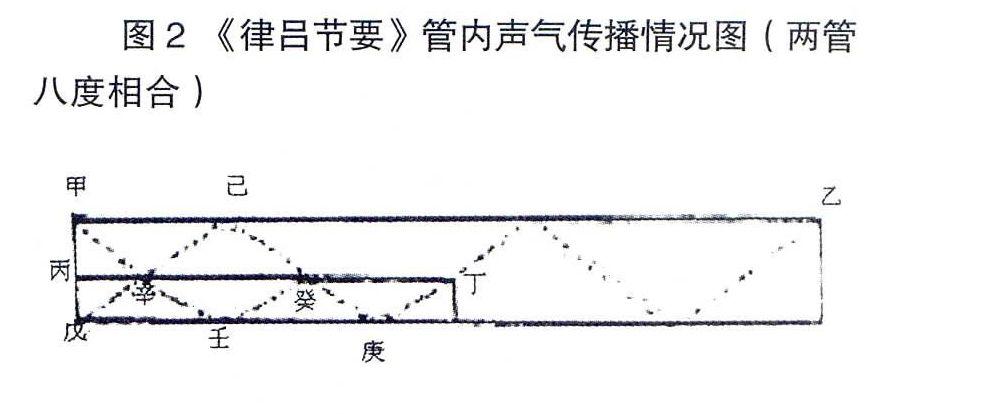

以下就《律吕正义》如何仿造《律吕节要》进行讨论。《律吕正义》确定同径管八度相合关系的方法,也就是黄钟与半太簇相合的观点源于《律吕节要》。管类乐器的发音原理,《律吕节要》认为是由于“气冲于箫类之管中,搏于箫管中之裹皮而生响声”。在此基础上,《律吕节要》提出的判断律管相合或不相合的方法是:

气入于管内,与管裹皮冲触而有数者,即如所弹之弦而战动之有数也,其所触间之远近,相冲回转之数虽不同。苟一齐入之气相触之冲转,若有俱齐转之处即为相合也……苟一齐入之气,相触之冲转,屡屡相差,无一次复一齐转者,即是不互相合音也。

冲触之气,就是吹人管中的气体,《律吕节要》以波浪状虚线表示它在管内的运动情况。如图2,甲乙为大管,丙丁表示直径与长度均为大管一半的小管。⑧冲触之气从戊处进入,经过甲乙管的己处,向庚处而去。从小管看,气从戊处进,经过小管的辛壬癸庚,从丁而出。在冲触之气运动速度相同的情况下,大管之气与管壁接触二次之时,小管内的冲触之气与管壁刚好接触四次。图中即表现为大管与小管有两处相合重叠——戊辛与癸庚。这就是《律吕节要》所谓“俱齐转之处”。甲乙管代表首音管,丙丁管为第八音管,两管八度相合。不管是以冲触之气的波浪线形式来解释两管的相合,还是以这种方式得出的两管相合的标准,在《律吕节要》之前的中国律学著作中,均未有见,并且它确定律管八度关系的方法是传统律学理论中所没有的。该图与《律吕正义》中的第二幅图在画法上是一样的,与奏折所言呼应。

二管不成八度相合,也就是“相触之冲转,屡屡相差,无一次复一齐转者”时的情况,《律吕节要》也用类似的方法进行了解释。如图3(见下页),甲乙为大管,丙丁为小管。小管长度、直径是大管的一半。此时,冲触之气在两管内运动的情况,与图1(见前页)相合两管存在着明显差别,已无法实现一齐回转,这也就导致了两管“听之不美,谓不相合也”。

虽然《律吕节要》并未给出同径管的八度相合关系,但《律吕正义》所确定的黄钟正律与半太簇相合的八度关系,正是采用了《律吕节要》以波浪线形式表示气在管内的运动情况来论证管音相合的方法,并直接导致了十四律的出现。这与图1(见前页)中下二图,奏折所言是仿造后的“臣等编排”相符合。《律吕正义》对于管音相合或不相合的确定作了如下记载:

夫正黄钟与半黄钟不相应者,取正黄钟管式平分之为半,黄钟之度,其正黄钟九寸之度,自吹口至管底,九分九折而抵一边者,值半黄钟之四寸五分,而界于九分之四分五分之间,与界线所触内周整分之度不合,是以其音不应,而半太蔟之四寸正值黄钟之九分之四,与界线所触内周之第四分度恰合,故其声转与正黄钟相应也。

如图4,《律吕正义》将九寸的黄钟管平分为九等分,认为吹人管中的气体能分别过这些平分点,第四个触点刚好与半太簇的四寸相符合,与内周之第四分度恰合。太簇四寸小管与黄钟九寸之大管,两者明显有着共同的冲触线,这在《律吕正义》看来,就是九寸的黄钟与四寸的太簇半律存在的“俱齐转之处”,所以黄钟正律与太簇半律相合。而半黄钟却与内周整分之度不合,也就是类似于《律吕节要》所说的冲触之气屡屡相差的情况,所以黄钟不与半黄钟相合。与半黄钟相合之律为倍应钟(如图5),论证的方法相同:

至于半黄钟之应倍无射者,以倍无射之九寸九分八厘八毫之式平分为九分,每分为一寸一分零九毫八丝,亦以斜线界之。其第四分乃四寸四分三厘九毫二丝,比半黄钟之四寸五分止差六厘,相去无几,其声之应实由于此。

这种以波浪线形式表示冲触之气在管体中的运动情况,并以此来说明两管相合与否的方式,与《律吕节要》的记载十分符合,可以看做是《律吕节要》确定异径管相合的变化形式。正是由于得出了黄钟与太簇半律相合的观点之后,才出现了十四律制,而非十二律制或是十三律制。通过作图的方式来描述气在管内的运动情况,并以整分与非整分之差别判断管音的相合与否。这也就解释了上述那多达78音分的差值,王兰生等人为何没有发现,原因就在于黄钟正律与太簇半律相合,是仿造《律吕节要》的结果。

以上为“康熙十四律”同径管八度相合与《律吕节要》关系的分析,通过该律制的异径管——同形管,能进一步明确十四律判断管音相合的方法是来自于《律吕节要》。《律吕节要》对长度与直径均为倍半关系的两管方为八度相合的规定,以及以波浪线形状表示的“冲触之气”在两异径管中的运动情况的方法,均被《律吕正义》直接采用,并构成“康熙十四律”同形管八度相合观的基础。对于同形管的八度相合,《律吕正义》认为:

管之体虚,其内周空围,假人气之入以生声,与弦体实者不同,故管之径同者,其全半不相应,求其相应则径亦必减半。此所以正黄钟与黄钟八分之一之管相应同声也。

这正是《律吕节要》关于管首音与八音,其长度与直径为倍半关系的记载。再者,《律吕正义》对长度和直径均为倍半关系的两管相合原因解释上,与《律吕节要》解释的“俱有齐转之处”如出一辙:

尝依正黄钟之长九寸,径三分三厘八毫画一管式,复截其长与径之半,画一小管式,则此小管体为大管体之八分之一,而小管式为大管式之四分之一,乃以二管式之长皆平分为九分,则大管式每分为一寸,小管式每分为五分,各依其分之长短以斜线界二管内周,则大管式之一寸为度者,自吹口至管底,凡九折而界线抵一边,则声之自一边出者视此矣。小管式以五分为度者,自吹口至管底亦九折而界线亦抵一边,平分之分既同,而界线所抵又同,此所以相应同声也。

这里所表达的意思,正与《律吕节要》中判断两管相合时应满足“俱有齐转之处”的条件相同。与文字相对应,《律吕正义》给出了根据上述文字所做的附图(见图6)。对比图1和图6,发现两图除了在长度有差别外,几乎一模一样。这符合奏折中所说的“律吕解要之内图”。

此外,通过对《律吕节要》律管与《律吕正义》同形管的计算过程,以及两者的长度、直径、体积等参数进行对比分析,表明同形管的这些参数与《律吕节要》中的律管十分接近,它们参考了《律吕节要》律管所得。这能进一步说明同形管的来源为《律吕节要》。

四、十四律的中西成分辨析

以上分析表明,黄钟正律与太簇半律相合的观点来自于传教士徐日升所著《律吕节要》。只有确定了黄钟正律与太簇半律相合,《律吕正义》所记载的这种律制才能被称为“十四”律。然而,《律吕正义》对十四律思想的西学来源并没有承认。

(一)十四律西学来源的中学表述

确定了黄钟与半太簇相合之后,十四律的基础已形成,只需确定十四律吕与五声二变之间的对应关系即可,也就是律制结构。问题就在于,八度关系的不一致,打破了传统的五声二变与十二律吕的对应格局,旧的音阶体系已无法满足十四律吕的要求。因此,摆在王兰生等人面前的问题是,如何确定五声二变与十四律吕之间的关系,并且使之能够顺利实现旋宫转调,《律吕正义》的作者开始在传统的律学理论中寻找能够支持十四律制合理性的证据。上文已经证明,不管是同径管还是异径的同形管,十四律确定的关于律管八度相合的方法与结论均来自于西方音乐理论。但是《律吕正义》中,对利用西法所确定的黄钟与半太簇相合一事只字不提,对它来源问题上有另外一套解释,认为这是通过律吕实验而得:

间尝截竹为管,详审其音,黄钟之半律不与黄钟合,而合黄钟者为太蔟之半律,则倍半相应之说在弦音,而非管音也明矣。

然而《律吕正义》此论只说对了一半。对于材质与直径均相同的弦而言,长度的倍半就意味着频率的倍半,也就是成八度相应,《律吕正义》在此问题上的看法是正确的。相对于弦音,管音在发音原理以及频率计算上,都要复杂的多,同径且管长为倍半的律管,并不是八度相合。明代的朱载堉曾亲自做过律管试验,发现同径管的黄钟,他的八度相合之管,其长度略小于大吕半律。《律吕正义》的作者显然没有意识到错误性,直接采用了《律吕节要》提出的黄钟正律与太簇半律相合的观点,并且发现类似的观点在《吕氏春秋》中早有记载,在西学中源说的影响之下,他们直接将源于《律吕节要》的观点转移到了中国古代。《律吕正义》:

《吕氏春秋》以三寸九分之管为声中黄钟之宫,非半太蔟合黄钟之义耶。

用三分损益法计算得到的太簇,其长度为八寸,半太簇即为四寸。它在长度上与《吕氏春秋》所言“黄钟之宫”的三寸九分尚有一分之差。按照《律吕正义》确定相合音的方法,若采用三寸九分,该长度就界于整个律管的九分之四分与三分之间。这就与律管相合时,管内传播之气,其界线所触内周应为整分之度的观点不合。换言之,《律吕正义》确定八度相合的方法与将半太簇等同于三寸九分,两者是互相矛盾的。这种做法,是回避西学,并为十四律从传统的律学之中寻找理论依据的一种体现。

(二)十四律结构——来自传统律学中的阴阳分律

“顺利解决”黄钟与太簇半律相合的来源之后,黄钟为宫,半太簇即为清宫,这显然与传统的黄钟为宫,半黄钟为清宫的十二律五声二变体系产生了冲突。为了解决这一矛盾,围绕着黄钟正律与太簇半律相合这一核心观点,《律吕正义》提出五声二变在管弦上的不同:

五声二变,有施于管律者,有施于弦度者,其生声取分各有不同。自汉唐以后,皆宗司马氏、《淮南子》之说,以三分损益之术,误为管音五声二变之次。复执《管子》弦音五声度分,而牵合于十二律吕之中,故管律弦度俱不可得而明。

如此一来,就出现了弦与管上两套不同的音阶形式。弦音五声二变的取法与古音阶相同,即林钟为徵,蕤宾为变徵。

而对于管音,弦音的这一套音阶体系显然已经无法适用:弦音半黄钟为清宫,而管音清宫所对应的是半太簇。弦音的五声二变之次已完全被打乱,此时便需要有一套全新的理论,来适应这一新确定的八度关系。同样,《律吕正义》返回到传统的律学理论中,从早先的论律典籍中寻找解决方法,创造了一种新的音阶形式。

首先,《律吕正义》确定了律吕阴阳分用的原则,阳律阴吕各自成均。书中指出:

古圣人审定律吕,阴阳各六,阳则为律,阴则为吕,意固有在也。是以即阴阳之各分者言之,则阳律从阳,阴吕从阴,各成一均而不相紊。

孟子曰:不以六律,不能正五音。郑康成《大司乐注》:六律合阳声,六吕合阴声。《国语》以六吕为六间,非阴阳分用之证耶……是以即阴阳之分者言之,则阳律从阳,阴吕从阴,各成一均而不相紊。

古人虽将十二律吕分成阴阳两类,但《孟子》、《周礼注》、《国语》等记载都只是将十二律吕分为阳律与阴吕,并未将阳律阴吕分均而用。律吕分为阳律阴吕,其目的并非为了要各自成均,它是由于十二律体系形成之后,正好逢上了春秋战国时期盛行阴阳五行学说,是那时的阴阳家们将阴阳附会于律吕的结果。⑩并且在三分损益法主宰的古代律学中,所生五声二变,是不可能做到阴阳分用。看来“意固在也”的并非是古人的思想,阴阳各自成均是康熙、王兰生等人在古人关于十二律吕阴阳说思想上的一种延伸与新的创造。

其次,在古代的记载中,十二律吕内阳律阴吕之数均为六,而《律吕正义》从黄钟宫至半太簇清宫,大吕宫至夹钟清官,阳律与阴吕的数量均为七。这显然已经完全超出了《国语》的认识。于是《律吕正义》就在古人关于六阳律六阴吕的基础上各自增加了一律一吕,这恰好就满足了第十五律为太簇半律清宫的要求:

古圣人制十二律吕,阴阳各六。其生声之理,阳律六音,而继以半律,阴吕六音,而继以半吕,各得七声,至八而原声复是。律吕虽有十二,而用之止于七也。五声二变合而为七,而正宫之半即为变宫,是声虽有七而体又止于六也。每一律一吕各自为宫,其相应之声自为高下,或一律一吕合而为宫,其相应之声能兼清浊,此案律取声之定理也。

《律吕正义》在古人六律六吕的基础上继以半律半吕,各得七声,是为了十四律的需要。古代记载中未曾出现在十二律吕的基础上再加两半律从而出现相合音,并且在三分损益法的体系里,至第八声无法实现声音的还原。显然这又是《律吕正义》在古人思想上的进一步创造,而并非古人的律学思想。

在康熙十四律中,只有黄钟与半太簇相合的观点才是对西乐的直接挪用,而十四律的产生仍是基于三分损益法的。至于十四律制为何不采用《律吕节要》中关于十二律长度的记载,这与《律吕正义》在采用西乐理论时存的选择性有关:西乐理论只有在能符合古代经典中的记载,并能满足律吕创新的需求,才会被采用。在《律吕节要》中,对一个八度音内的十二音律管长度比例也有明确的说明,对照纯律音阶的长度关系,不难发现,书中所载为纯律十二律制。纯律在中国古代并未形成完整理论,只出现于古琴的实践中。从现有文献看,围绕着古琴而创立的纯律音阶最早出现于三国时期嵇康的《琴赋》中。@纯律在出现的时间以及对后世的影响上,均远远不及于三分损益律,不满足《律吕正义》在律吕上的创新,以及要满足上古时期记载的要求,因此,未采用西方的纯律理论也在情理之中。

以上分析表明,“康熙十四律”并非是纯粹的西方音律理论或者中国传统律学的产物,它是第一次西学东渐时期中,融合了中西音乐理论的产物。

结语 《律吕正义》一书是在西学大量传人中国,中国学者提出西学中源说的大背景下完成的。徐日升作为康熙的宫廷乐师,为他编写了《律吕节要》、《律吕纂要》等介绍西方音乐理论的著作。通过学习西乐理论,康熙产生了定音时首先要确定首音与八音八度关系的“隔八相生”论,它的含义与传统意义上的三分损益隔八相生已完全不同。在康熙的提倡之下,采用西乐为修律服务已成定论。受此影响,《律吕正义》的主要作者王兰生不仅将西方数学引入律管的计算之中,并且提出了西乐中源说。“康熙十四律”就是在此学术思潮背景下产生的。

通过上文的分析,“康熙十四律”之所以会有区别于传统十二律制的特征,原因就在于它是一种以西方音乐为出发,并结合了传统律学的律制,是中西文化结合的产物。中西音乐的融合主要表现在以下两方面:其一,无论是《律吕正义》的同径管还是同形管,其判断律管相合的方法均直接来源于《律吕节要》,而相合两音的确定是提出十四律的基础。此外同形管概念以及用体积大小的命名的方式,也均来源于此书。其二,《律吕正义》的作者为了满足十四律制两相合音之间要有十三律吕的要求,在古人将十二律吕分为六阳律六阴吕的基础上,又分别加上一律一吕,提出阳律阴吕分用,各自为均的奇特律制,并认为该律制能够实现旋宫的效果。

虽然“康熙十四律”是一个十足的中西结合体,然而《律吕正义》对它的西学来源事实不予承认,提出黄钟正律与太簇半律相合的观点是实验的产物,并且早在两千多年前的《吕氏春秋》中就已有之。若从西学中源说的角度考虑该问题,黄钟与太簇相合的观点尽管直接来自于传教士所编之书,但是它的真正源头却在中同,所以坚持《吕氏春秋》是其来源,其实是一种“合理”的解释。在十四律的构成中,只有定音首先要确定首音与八音之间的八度关系以及确定八度相合的方法源于西乐,而剩余各音的长度确定,由于认为西乐的纯律理论并非三代之制,各音仍以三分损益法为基础产生。这表明十四律制并未完全参照使用西方音乐理论作为它的组成,在选择标准上,严格遵循符合上古记载的要求。可见,十四律并非完全对西学的照搬照抄,它是在融合中西音乐文化上的一种创新。

作者单位:浙江横店影视职业学院