康熙十四律影响下的两种琴谱

吴志武

《律吕正义》(上下编)成书于康熙五十二年(1713),集中阐述了康熙十四律理论,十四律理论的主要特点包括:一个八度内有十四律构成;十四律又分成二均,分别由阳律(清音)与阴吕(浊音)各七声构成;每两个半音构成一个全音,共有七个全音、十四个半音;强调十四律用三分损益法等。十四律理论自形成以来,不仅影响了清一代的宫廷音乐,而且也“飞入寻常百姓家”,在民间生根发芽。

笔者翻阅30册《琴曲集成》中的清代琴谱时,发现有三种琴谱与《律吕正义》存有关系:一是邱之簭的《律音汇考》(道光十五年刻本,1835),此谱在琴论与琴曲部分都运用了康熙十四律理论;一是周显祖的《琴谱谐声》(道光元年,1821),此谱在琴论与琴曲部分亦运用了康熙十四律理论;一是陈世骥的《琴学初津》(1902),此书仅在琴论部分出现十四律相关理论,但在琴曲部分尚未发现此理论的运用。本文主要集中讨论《律音汇考》、《琴谱谐声》二谱与康熙十四律之间的关系。

一、《律音汇考》与康熙十四律

《律音汇考》,邱之桂撰。邱之程,字谷士,生于乾隆辛丑年(1781),逝于道光已酉年(1849),享年69岁。湖南长沙浏阳西乡水围缎(今浏阳太平桥镇水围村)人。著有《丁祭礼乐备考》、《律音汇考》等著作。《律音汇考》共8卷,卷一、卷二论“律吕”,卷三、卷四论“乐器”,卷五、卷六论“仪礼”,卷七、卷八论“诗乐”。

(一)《律音汇考》论律吕部分的十四律因素

《律音汇考》前二卷中与康熙十四律理论相关的论述,主要集中于“五声六律十二管还相为宫说”部分。

在这部分中,邱氏论及了阳律阴吕之间的关系,他认为“阴吕不可统阳律,阳律可统阴吕”,“天之子乐,黄钟主宫,而六律从之,诸吕不敢以上僭;诸侯之乐,大吕主宫,而六吕从之。诸律不至于下移无他。阴阳之道,立君臣之分甚严也。此言六律可以知其统六吕也。”①这段话反映其律吕思想与传统的等级关系是一致的:阳律统阴吕;黄钟主宫,象征天子,其他律相从;大吕主宫,象征诸侯,其他吕相从。

“律有五声二变,吕也有五声二变,合起来为十四声。但管(律)仅十二,五正声之外的蕤宾林钟为变徵,变宫之声在十二律中独缺。”他提出“变”“在不内不外之间乎”。通过在十二管基础上增加‘‘半律三、半吕三、倍律三、倍吕三”扩至二十四管来解决。如此:半黄钟、半大吕之管不应黄钟、大吕之音,而应倍无射、倍应钟之变宫音;半太簇、半夹钟之管不应太簇、夹钟之商音,而应黄钟、大吕之宫音;半姑洗、半仲吕之管不应姑洗、仲吕之角音,而应太簇、夹钟之商音。(见表1)

为何会如此倍半相应?邱氏给出的答案是:“由于管体之半其长倍其长,而未半其径倍其径,所以与正管本音不相应。”也就是说,半倍音与正管本音不相应是由于同径造成的。邱氏又以黄钟为宫、太簇为宫、姑洗为宫、蕤宾为宫、夷则为宫、无射为宫、倍无射为宫等阳律一均为例,详解旋宫情况。至于阴吕一均,“推之阴吕十二管亦然”。如此,“由是五声二变,旋于七均之中,合清浊二均,为一十四均,而九十八声成矣。”

这一部分无论是二十四管,还是旋宫理论,都是建立在康熙十四律基础之上的。

(二)《律音汇考》所论乐器与《律吕正义》中乐器的关系

《律音汇考》所论乐器包括:凤箫、洞箫、篪、笛、笙、竽、埙、琴、瑟、钟、磬等11种。这些乐器中有些乐器与《律吕正义》不同,比如凤箫在《律吕正义》中用16管、《律音汇考》用24管;《律吕正义》编钟用16枚、编磬用16枚,《律音汇考》编钟用24枚、编磬用24枚;《律吕正义》分十七簧大笙与十三簧小笙两种,《律音汇考》用十七簧笙(四管不用),又将其分成律笙与吕笙两种;《律音汇考》增加了三十六簧竽,各分左右翼十八管,又区别为律竽与吕竽两种;《律吕正义》详论二十五弦瑟,《律音汇考》将瑟区分为大瑟二十五弦与小瑟十五弦两种。这些乐器尽管有一些形制上的变化,但其制律取音仍然与《律吕正义》所述十四律是一致的。下面以凤箫为例,加以具体说明。

凤箫,在《律吕正义》称为“排箫”,二书都论及此乐器“由来最古”。《律音汇考》称“凤箫之制不定,则律吕不明;律吕不明,则诸器失度;诸器失度,则古乐莫复,故凤箫为诸乐纲领。”此说在《律吕正义》中也有类似的表述。

邱氏用十四律理论反驳了传统之说为误。他认为:“夫管,律之体也。宫,声之用也。制律之道,用不可先体,犹体不可后用,必体立而用始行。”所以,“以黄钟立宫,而正五声,方是及其用之事。如此,何得指黄钟生林钟为宫生徵?且黄钟正宫,夷则其徵。林钟吕管,音低夷则一律,以其生由黄钟,即目为宫生徵,音必不协。”“汉儒误以林钟为徵,应钟为变宫”,在十四律中黄钟生林钟,不等于宫生徵;若要宫生徵,则须黄钟生夷则方可。

关于凤箫形制,邱氏认为自唐宋以来排箫形制为十六管,即十二律加四清声,为《尔雅》所说的小箫“筊”。他批驳此说:“此因不识变宫之声,原出于倍半之管,即误以四半管之声,谓应其本体之管。审音全不凭耳,不应强以为应,亦与指林钟为黄钟之徵,南吕为黄钟之羽,应钟为黄钟之变宫无异。”传统四清声与本体之管相应,如半黄钟与黄钟应。但在十四律中,变宫之声,其律位在倍无射、半黄钟上,故邱氏说此声“原出于倍半之管”。在十四律看来,林钟为黄钟之徵,南吕为黄钟之羽,应钟为黄钟之变宫等说法均是错误的。

邱氏采用的凤箫是《尔雅》所说大箫“言”,此箫为十二律加三倍律、三倍吕,再加三半律与三半吕,合二十四管。排列左右两边(翼),左自倍蕤宾起至半姑洗止,右自倍林钟起至半仲吕止。

应该明确的是,邱氏所批评的唐宋以来的十六管箫并不包括《律吕正义》中的十六管箫。邱氏的二十四管凤箫是在《律吕正义》的十六管排箫基础上扩展而来的,二者箫管的长度基本上是一致的。以阳律一均为例,将二者所用长度罗列如下:

《律吕正义》用今尺黄钟7.29寸为准,各管长度分别是:倍夷则9.102、倍无射8.09、黄钟7.29、太簇6.48、姑洗5.76、蕤宾5.12、夷则4.55、无射4.045;《律音汇考》以周尺9寸为准,各管长度分别是:倍夷则为11.2372、倍无射9.9886、黄钟9、太簇8、姑洗7.1111、蕤宾6.3209、夷则5.6186、无射4.9943。倍律的管长在十二律相应律的管长基础上乘以2,半律的管长在十二律相应律的管长基础上除以2。

(三)《律音汇考》所载乐谱的十四律因素

对于朱子的《仪礼经传通解》谱,邱氏认为“原本律吕兼收,音调未协,故遵孟子以六律正之”,“原本所注律吕,《鹿鸣》六诗,皆日黄钟清宫,《关雎》六诗皆日无射商。考其原委,却无分别,尽是黄钟起调,黄钟毕曲。夫黄钟,君也,正宫也,小雅诸候,正乐主宫,不得用黄钟。即谓清声可代,亦属附会,此凛然不可。干之名分,实千古纲常之大经,集中说辨于此,愈为兢兢”。

如邱氏所论,《仪礼经传通解》中所用的乐谱均为黄钟起调毕曲,黄钟象征着君主,而乡饮乡射是乡大夫礼,燕礼大射是为诸侯礼,皆不能用黄钟主宫,否则是为僭越。按等级分法,黄钟主宫,是为君也;大吕主宫,是为诸侯,用于燕礼大射礼;而乡饮酒礼乡射礼取太簇主宫,或夹钟主宫,如此方可以“昭其分也”。

《律音汇考》卷七卷八有六组乐谱。第一组《风雅十二诗律吕谱》,用律吕谱字记录音高,一字一音,没有节奏标记,主要用于乡饮酒礼乡射礼。是谱又分为“律谱”与“吕谱”两种。律谱以太簇正商主宫,半黄钟起调,半黄钟毕曲,以半黄钟为太簇羽声也,低音以倍无射应。吕谱以夹钟清商主宫,半大吕起调,半大吕毕曲。以半大吕为夹钟羽声也,低音以倍应钟应。

第二组《风雅十二诗律吕谱》,亦用律吕谱字记录音高,一字一音,一如前谱。主要用于燕礼大射礼,皆以大吕清宫主宫,应钟起调毕曲,以应钟为大吕羽声,低音则以倍南吕应。此组谱实为“吕谱”。

第三组《附录朱子仪礼经传通解诗乐原谱》。邱氏在肯定朱子传谱的同时,指出此谱有三失:“半黄钟清声,不应黄钟,应黄钟之变,惟半太簇清声,始与黄钟应,谱以清黄,应合黄钟正声,失一;既用黄钟主宫,其以正变应者,尽属阳声,始能协和,谱律吕兼收,阴阳混杂,断难和声成调,失二;小雅诸侯正乐,燕礼大射,不可用黄钟正宫,僭窃君位,况乡礼乎?大射新宫三终说,言之详矣,谱未深思其义,一例施用,失三。”很明显,邱氏以十四律理论中的倍半来否定黄钟清与黄钟相应,又以等级观念否定这些乐曲不宜用黄钟正宫。

第四组是琴谱,包括一组用“太簇均夹钟均,慢三弦一徽用夷则均南吕均作”,用于乡饮酒礼乡射礼场合的音乐。以及一组用“大吕均,紧五弦一徽用林钟均作”,用于燕礼大射礼场合的音乐。

在卷三“琴”部分,邱氏详论琴的定弦与转调法。“今所定黄钟一均,亦即世之正调。然其于五音之位置则全易,盖以一、二、三、四、五、六、七弦,为下徵、下羽、宫、商、角、徵、羽之位。”“以黄钟管定三弦为宫音,太簇管定四弦为商音,姑洗管定五弦为角音,夷则管定六弦为徵音,无射管定七弦为羽音,倍蕤宾管定一弦为正徵,倍夷则管定二弦为下羽。此黄钟正均也。”(见表2)

此处有一个需要解释的地方,即“太簇均夹钟均,慢三弦一徽用夷则均南吕均作”,“大吕均,紧五弦一徽用林钟均作”,应作何解?通过比较这几组谱字,可以明确:此处“太簇均夹钟均”,是指第一组第二组谱中所说的用于乡饮酒礼乡射礼时所用的“太簇正商主宫”与“夹钟清商主宫”,此曲本应与前二组相同,用“太簇均夹钟均”,照邱氏“还宫转调法”,太簇均夹钟均正调当为“慢一三六弦各一徽”,但是他用的却是夷则均南吕均正调的“慢三弦一徽”,参见表2所示,“↓”表示“慢”,“↑”表示“紧”;同理,“大吕均”本为正调与黄钟均同,但其实际使用的是林钟均正调的紧五弦。

吴文光先生在《清代邱之桂(律音汇考)关雎琴谱试弹及其关联》⑨一文中对邱氏的这一改动颇为疑惑,“邱氏为何把已改为太簇、夹钟均的曲调在琴谱上再改为慢三一徽的夷则南吕均,笔者颇觉费解”。笔者认为,古琴上若用太簇均夹钟均,则需慢一弦、三弦、六弦三条琴弦,而改为夷则均南吕均则只需调整一条琴弦,这种调整在维系君臣观念的前提下,是其罗列出来所有正调巾最为简便的方法。另外,慢三弦后,实际转为下方五度调。

吴先生认为:“上述邱氏的律名替代系统笔者以为只是替代而已,如果在古琴定弦时按所书律名的真实律高来定音的话,结果是音阶紊乱,无法演奏。”“一弦倍蕤宾便为C为下宫,六弦宫音夷则则亦为C,于是琴的定弦依次为cDEGAcD,为c调”,并据此进行解译。笔者以为,吴先生此解似为正确,但忽视了十四律中各声之间皆为全音(分)关系,即“角一变徵一徵”、“羽一变宫一宫”均为全音,而且,邱氏定弦皆以管来定,律管的音高就显得非常重要了。

宁江滨硕士论文《湘籍琴家邱之、杨宗稷、顾梅羹考略》亦对此做出解释,认为“目录栏表示的为古琴曲的定调,‘夷则、南吕均作,‘林钟均作等字眼不影响古琴的定调,可能与调高有关”。笔者认为这个观点是正确的。

第五组为瑟谱大吕均谱。《律音汇考》中的瑟有两种形制,一种为二十五弦,是为大瑟;一种为一十五弦,是为小瑟。大瑟定弦取音采取相邻二弦双声配合,“以便双鼓”,分阳律阴吕而定。阳律一律,“实符左翼大凤箫三倍六正三半之全”@(各弦具体取音见表3)。

至于阴吕一律取音,则“不必更定,先将中弦移下半位,取大吕立一瑟之主,余与施阳律然,逐次顺移,便得大吕立一均”,只须整体高一律即可。

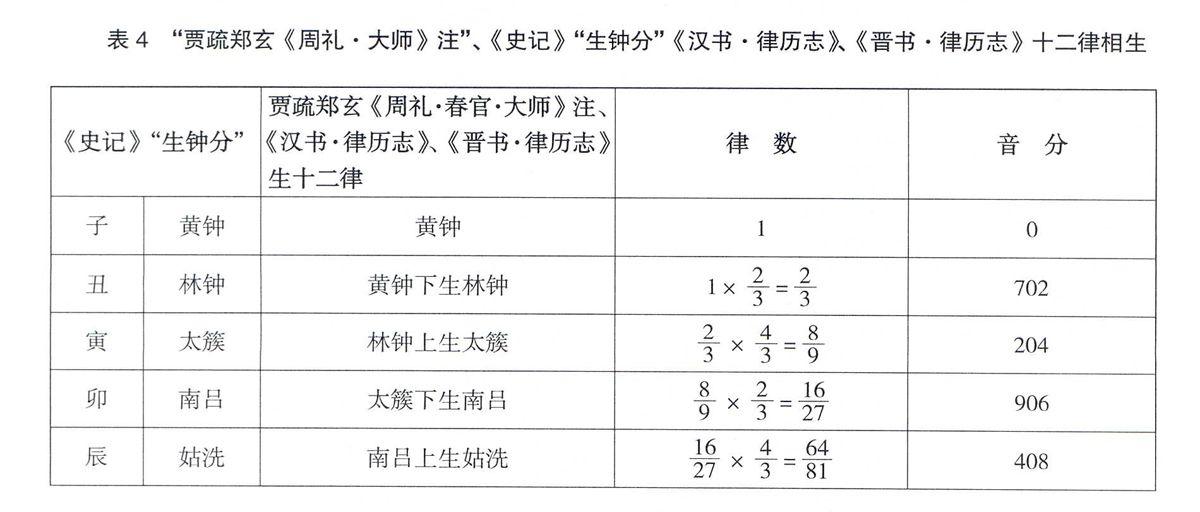

十五弦瑟,又有两种定弦方式。其一,相邻两弦相和,除中君弦不用外,恰好合清浊五声二变。邱氏在瑟谱的最后加了注释:“大吕主宫,依排箫定弦。一弦为下徵,应倍林钟……”表4即据此注释制作而成。

其二,邱氏又提出:“或以小瑟位狭,不取双声。依次一弦定一位,其第八位,即一弦之双声。中指大指双勾,亦可便取,是亦施柱之一法。”此法中第八弦亦用,且与一弦相合,二弦与九弦相合,如此十五弦亦可与八弦相合。

第六组为声字谱。此谱有别于传统诗乐谱,其特点有三:增衬腔、添节奏、规定多种乐器的使用。邱氏认为:“声字之下,增添衬腔,本朱子言,从弦音笛韵,自然流露处添出,方成一串”。邱氏虽说此做法本为朱子所言,但朱子《仪礼经传通解》中记录的却很是规矩,一字一音,可能是伪托之辞。从记述来看,对增加衬词,邱氏也是相当慎重的,他每谱一章均吩咐弟子、儿子“按节至音,韵悉协处,气始不拗”。衬词的加入,使得旋律更加流畅,俗乐气息更浓。记谱格式上,衬腔的声字记录时比正音要小。

声字谱中用了“、”“○”“△”来表爪鼓法节奏。每鼓一槌用“、”标记,相当于时人之板。搏拊跟在鼓后,每鼓一槌,就用三拍搏拊,相当于板中之眼。开始用左手、中间用右手,终则两手齐拍之,其三拍用“○”标记。如果遇到“△”记之,则“卢宜稍断”,其中义有一些不同的处理方式。

另外,邱氏也对特钟、特磬、枧、敔做了规定。

为便于比较各组关系,兹取各组《关雌》谱之首章前两句,翻译如下:

以第一组律吕谱太簇均为基础,夹钟均是太簇均移高一律,第二组大吕均是太簇均移低一律,这两组乐谱旋律一样。瑟谱与声字谱亦与第一组律吕谱基本相同,区别仅在于后二谱在前谱一字一音的基础上作了加花处理,骨干音没有变化。琴谱与第一组谱旋律亦相似,区别在于调高(移低四度)。

通过比较,可以看出这五组乐谱与《仪礼经传通解》载原谱,没有什么关联,但都与十四律联系紧密。译谱时若忽视十四律的存在,其结果必将与实际文本相背离。

二、《琴谱谐声》与康熙十四律

《琴谱谐声》是江西省金溪县的周显祖撰写的一部琴书,刊于道光年间(有道光元年[1821]刘凤诰序)。是谱由六卷组成,卷一、卷二为琴论部分,卷三、卷四、卷五、卷六为琴曲部分,共记载二十六曲的三十二谱。查阜西先生在“提要”中称此谱是最早“把琴箫合奏记入可考的谱录文献”。研读此谱后即可发现,这是一部完全在《律吕正义》理论指导下完成的琴书,或者说,这是一部将《律吕正义》理论运用在古琴上的琴书。

《琴谱谐声》卷一“音律统解”,详细讨论了康熙十四律在古琴上的运用;卷二部分包括:调均声律表十四均五十六调法、七调各弦三准声律表、正调泛音表、泛声论、调均说、七调辨、雅乐俗乐七调异同图说、乐法辨误、指法字谱。

撰者在“音律统解”的多处提及编撰此谱的目的。“世传琴谱,惟传指法,间有言律者,皆误以一弦为黄钟,二变用半分。律非其律,而音非其音。所以大合乐,琴瑟虚设而已。好古之士,雅慕旋宫。然求之琴谱,不能得其条贯。遂亦置律不讲,仅就吟猱绰注间讨消息。夫琴,雅乐也。乃至舍律取音,是为弃本逐末矣。世之明律学者,不乏其人;或不善于琴,亦有之。若既肄乎琴,而不言律,终不足以知之耳。”

“近日琴家多不言律。予乡者客游吴会、江淮间,闻有琴家论琴,本《正义》之旨,且能有所发明者,窃心焉向往。久之间由私淑得其绪余,惟一弦尚徵之说本之《正义》,其他则多不合矣。询以律度,则日琴不用律……”

一言以蔽之,其目的就是:弹琴者应该谈律!懂律!

(一)三分损益法下的十四律

在“音律统解”部分列了一张阳律一均与阴吕一均表,并将律、声、字全部对应列出,阳律阴吕二均都包括十二律。

周氏又分别将阳律与阴吕七律,上下相生,逐一列出:

黄钟(宫,下)——夷则(徵,上)——太簇(商,下)——无射(羽,上)——姑洗(角,下)——半黄钟(变宫,下)——蕤宾(变徵,下)——半太簇;

大吕(宫,下)——南吕(徵,上)——夹钟(商,下)——应钟(羽,上)——仲吕(角,下)——半大(变宫,上)——林钟(变徵,上)——半夹钟。

同时还列出各律管长与弦分数字,现将其制成表6。

通过与《律吕正义》比较,可以看出这一数字与《律吕正义》的“黄钟之管宫声工字”中所列古尺长度完全相同。从这些数据,可以得出以下一些认识:

第一,《琴谱谐声》与《律吕正义》十二律管长均采用传统三分损益法求得,八度则用“九分之四”求得。“管律同径者,亦无论长短,但取其九分之四,则声相应。”“故所应乃在九分之四,如黄钟不应于半黄钟,而应于半太簇四寸是也。”黄钟宫9寸八度相应之半太簇系9×4/9=4而来,实为太簇律的一半。

第二,取律方面,提出“其数下生隔九(增五度),上生隔七(增四度)”。这与传统的“下生隔八相生,上生隔六”不同。

第三,据周氏说法,取律与律数不同步,三分损益有两种结果。取律顺序与律管长度相生顺序不一致,比如:黄钟——林钟(9×2/3=6),这一数字系下生的律数;而十四律下生所得律应为“夷则律”,二者不一致。

从《律吕正义》中提供的数据来验算,尽管周氏此说非常新颖,但是与十四律理论不符。撰者之所以提出“隔九相生”,是因为“盖三分损益,隔八相生,为制律之则。七声定位,隔九取应,乃审音之法。识此,则异器无不同声,八音皆可奏,此阴阳分均。”据此,可以知道邱氏此说不是从取律角度提出,而是从取声角度出发,即宫(黄钟)——徵(下生隔九,夷则)——商(上生隔七,太簇)——羽(上生隔九,无射),等等。

(二)强调阴阳二律十四调与二变为全分(全音)的运用

康熙十四律阴阳(清浊)二均各七声,是为七调。如宫调、商调、角调、变微调、徵调、羽调、变宫调;清宫调、清商调、清角调、清变徵调、清徵调、清羽调、清变宫调。

阴阳二均各七音,亦为七调。如上字调、尺字调、工字调、凡字调、六字调、五字调、乙字调;高上调、高尺调、高工调、高凡调、高六调、高五调、高乙调。

阴吕(清律)一均比阳律一均高半音,浊律七调既定,则只须“七调各紧半律,则为清均之七调也”。

《琴谱谐声》卷2“七调各弦三准声律表”就是按照七声的顺序排列,先宫调,再清宫调,又商调,又清商调……比较可知,是书的这种排列在《律吕正义》已有,与乾隆时期的《诗经乐谱》中的“乐器相通十四表”亦一致。

《琴谱谐声》的“调均声律表”也是按照立宫主调的“调”,自凡字调、高凡调、合字调、高六调等十四调逐一说明。

康熙十四律每两律间均为全分(全音),即变徵与徵、变宫与宫之间都是全音。周氏在琴论中也颇为强调此点。在比较弦管之不同时,他指出:“管律首音至第八音得七全分,弦度首音至第八音得六全分(五全分加二半分);弦音全半声相应,管音全半不相应;管音开二变之孔,弦音空二变之位,而二变皆所不用。”

又比如,在论述定弦时,周氏指出:“今以琴合律,必从管律之全分。故宫弦定姑洗之律角声上字,商弦定蕤宾之律变徵尺字,角弦定夷则之律徵声工字,变宫空弦,应无射之律羽声凡字(亦从管律全分),六弦定半黄钟之律变宫六字,七弦定半太簇之律宫声五字。即此定弦言之。”

“以倍无射合字定一弦,而以半黄钟六字定六弦。以黄钟宫声四字定二弦,而以半太簇宫声五字定七弦。于倍律半律之相应和声,旋宫转调之相资为用,皆条达贯通。”现将这段文字结合“七调各弦三准声律表”,整理成表7。

这是宫调定弦情况。宫弦、商弦、角弦分别指三、四、五弦。“从管律之全分”,变宫与宫之间、变徵与徵之间均为全音。一六弦、二七弦为倍半关系。此处的“变宫空弦”指六弦慢下管律一音。

(三)《松弦馆琴谱》、《大还阁琴谱》与《琴谱谐声》中收录的《关雎》谱记谱比较

《琴谱谐声》的《关雎》谱后,周氏有一段注释:“是谱节奏,《琴隐》传自蒋云章先生,按之,诚为中正和平,绝无淫响。但《松弦馆》、《大还阁》诸本,徽分舛错。《琴隐》因之,遂改为微调则误矣。盖此曲通篇音节,注意蕤宾。止调亦收散四,散四为徵调之徵位,与本调不相合也。今悉依律改归正调,节拍仍《琴隐》原本至起调。诸本皆用散一,余改用散四,调合音谐,盖遵《御制律吕正义》法也。”周氏所说二谱“徽分舛错”,实是不解徽分演变发展使然。

据陈应时先生研究,“古琴徽分记谱法的发明应归功于明末的‘虞山琴派”,虞山琴派的创始人严徵编撰的《松弦馆琴谱》中“虽然沿用了带有‘八徽、‘十一徽、‘十二徽等纯律音位记谱法,但在徽间音记谱中已用了‘七七、‘七三合于三分损益律的徽间音标记法,明显地体现了谱集编者在观念上已经把一个徽间作‘十分来看待,只是没有加以全面应用罢了”。以《松弦馆琴谱》中《关雎》谱为例,其混用了“徽名间音位”与“徽分”两种记谱,如“徽名间音位”有“九十”、“八九”、“七八”、“六七”、“五六”等;“徽分”有“十徽八分(出现一次)”、“八徽七分(出现一次)”,其余还有“八徽上”、“五徽下”、“四徽半”。

到了虞山派另一位代表人物徐上瀛编撰《大还阁琴谱》时,“已完全从三分损益律的角度,提出以‘七九‘十八的徽分来代替纯律的‘八徽、‘十一徽,并明确指出了徽分的用法。故自《大还阁琴谱》起,全面使用了徽分”。仍以《关雎》谱为例,谱中已没有“徽名间音位”记谱,代之以“徽分”记谱,如“十徽八分(出现七次)”、“七徽九分”、“七徽六分”、“六徽半”、“六徽四分”、“五徽八分”、“五徽半”、“四徽半”。

周氏因不了解徽分发展,故将《松弦馆琴谱》中的“九十”等“徽名间音位”记谱,误为“徽分”。他又以《律吕正义》的十四律理论为准,批评前谱,并据此加以调整。于是谱中出现了前二谱中不曾使用的一些微分,如八徽半、六徽二分、六徽上、四徽三分等。

至于《琴谱谐声》所用徽分,大部分能在“七调各弦三准声律表”中找到相应的律、声、字。另外,《琴谱谐声》还明确指出:“夫定弦以管为准,则紧慢之间,律有变迁。”也就是说,古琴定弦时必须以管(律管)音高为准,加之按音、泛音取音皆以十四律为准,十四律在古琴上的实践就变得可行了。

结论 《律音汇考》的“律吕”、“乐器”、“乐谱”等部分与康熙十四律有着密切联系;《琴谱谐声》也是在康熙十四律理论指导下完成的琴书。二谱在琴论和琴曲制作上,均深深地烙上了十四律印痕。综上所述:

第一,在琴律方面,现存的古代琴谱,不仅有纯律、三分损益律的运用,也有康熙十四律的运用。

第二,笔者曾在《康熙十四律的乐器实践》一文中着重讨论了十四律理论如何在《诗经乐谱》所涉乐器上的使用问题。《诗经乐谱》属于官方组织的带有雅乐性质的音乐,而《律音汇考》、《琴谱谐声》则大大丰富了康熙十四律在古琴上的使用。

第三,不尽如此,《律音汇考》、《琴谱谐声》也为康熙十四律在民间的运用与推广做出了贡献。在某种意义上,也证明康熙十四律在有清一代的三百年历史中,无论是在宫廷还是在民间,均有生存的空间与较强的生命力。

作者附言:笔者曾于2013年11月于武汉音乐-学院召开的“古琴申遗成功十周年庆典音乐会暨琴学与非遗保护学术研讨会”上宣读过此文部分内容,12月于上海音乐学院召开的“首届东方音乐学科建设与研究学术研讨会”上宣读全文内容。本文为教育部人文社会科学研究青年基金项目“历代《诗经》乐谱研究”(编号11YJC60088)、广东省高等学校人才引进专项资金项目(第三批,编号2050205)阶段性成果。

作者单位:星海音乐学院

北京民族音乐研究与传播基地