北京大学医学部《医学微生物学》课程体系改革与建设的研究

彭宜红

北京大学医学部基础医学院病原生物学系,北京 100191

近几十年来,《医学微生物学》课程涉及的范畴和内容发生了明显变化,与相关学科的交叉和渗透越来越广,目前的《医学微生物学》课程体系已不能适应当今学科的发展、社会的变化和医学人才培养的需求。自2008年起,本团队在北京大学医学部教育教学改革顶层设计的整体教学改革框架下,通过文献查阅、考察与交流、梳理与整合和综合分析,抓住当今《医学微生物学》的发展和变化特点,对该课程体系进行了一系列改革和探索。

1 材料与方法

1.1 文献查阅

查阅目前国内外有关医学教育标准及发展趋势的文献,如《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》、《中国本科医学教育标准》、《本科医学教育全球标准》[1]、《全球医学教育最基本要求》[2]等,以其作为研究课程体系改革与建设的指导原则。

1.2 考察与交流

对国内外医学院校进行实地考察和与来访学者交流,参加国内教学改革会议等,借鉴医学教育的成功经验和发展趋势,以此作为研究课程体系改革与建设的参考依据。

1.3 梳理与整合

通过本学科内部的梳理,凝练出本学科基础和核心知识;通过与相关基础学科,如免疫学、病理学、药理学、生物化学与分子生物学等学科的横向梳理,找出学科间不必要的重复或遗漏的知识,以实现对知识的优化更新和整合;通过与临床学科(传染病学、内科学、儿科学、皮肤科学、诊断学)和预防医学等相关学科的纵向梳理,注意加强理论知识与实际工作的密切联系。在3个层次上对本课程的知识系统梳理与整合,以此作为研究课程体系改革与建设的工作基础。

1.4 综合分析

依据国内外医学教育的标准及医学教育成功的经验,立足于对课程的梳理与整合,在北京大学医学部教育教学改革的顶层设计框架下,结合本课程的传统、生源特点及社会需求,经过自下而上、自上而下的反复讨论和论证,设计并构建了《医学微生物学》“3+1”分段式本科课程模块体系。

2 结果与讨论

2.1 形成“新途径”教学改革的基本框架

北京大学医学部医学教育课程设置一直沿用以学科为中心的模式,课程体系长期少有变化。课程体系是整个课程的核心和体现形式,现代课程体系是目前高校教学研究和改革中面临的共同课题,是培养新世纪医学人才的关键所在。2008年起,医学部经过充分的调研、论证和顶层设计,以八年制临床医学和基础医学“本博融通”的学生群体为试点,在基础医学阶段率先启动“新途径”医学教育教学改革[3]。其改革主要内容包括[4]:①以学科为中心,构建基础医学新型理论课程体系,即以各学科核心课程或核心内容、总论及概述为重点,以授课为主的传统课程体系(第2学年)。②以器官系统为中心进行小组讨论式教学,即按若干器官系统结合临床案例进行以问题为基础的学习(problem-based learning, PBL)(第3学年),形成以学科为中心向以器官系统为中心的课程体系转化。③以“创新人才培养”为核心和目标,培养适应我国医药卫生事业发展需要的高素质医学人才。

2.2 对《医学微生物学》全面梳理与整合

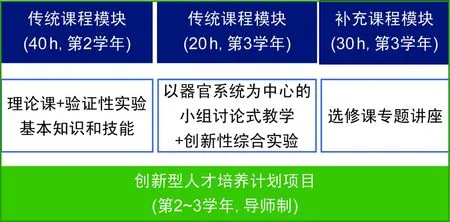

在前期文献查阅、考察与交流的基础上,对《医学微生物学》全面梳理和凝练,保留了以本学科核心课程内容(理论课和实验课)为基础的传统课程模块,引入PBL和综合性实验等创新课程模块,配合新开设的选修课和专题讲座等补充课程模块,以及植根于科学研究平台的创新人才培养计划项目,构建了新的《医学微生物学》本科课程体系(图1)。上述3个模块在2年基础医学课程阶段的不同时间进行,而创新人才培养计划项目则贯穿整个基础医学阶段,从而形成了“新途径”教学改革框架下《医学微生物学》“3+1”分段式本科课程模块体系。

图 1 《医学微生物学》“3+1”分段式本科课程模块体系Fig.1 “3+1” polyphasic module in curriculum system of Medical Microbiology

2.3 各模块的特点与实施结果

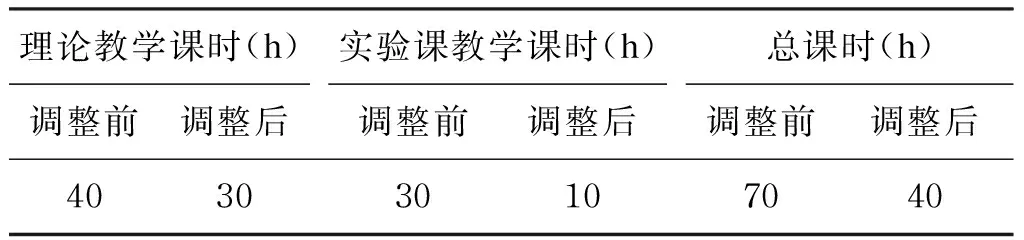

传统课程模块:建立新的开放性核心内容课程体系,凝练出本学科基础和核心知识及背景体系。具体表现在[5,6]:①增加《医学微生物学》课程导论,介绍本学科发展的宏观思路;②加强《医学微生物学》总论教学内容,以点带面系统整合各论内容;③增加介绍当前形势下病原微生物感染模式的改变、病原微生物防治工作中出现的新问题及相关政策及法规内容;④压缩各论中具体的病原微生物授课和实验内容,确定与其他基础和临床医学学科及其他学科交叉的课程内容。本课程模块为必修课,沿用传统的考试方法,其中理论课成绩占总成绩的80%,实验课成绩占20%(表1)。

表1 《医学微生物学》课时调整的前后对比Tab.1 Adjustment of class hour

2.3.1创新课程模块创新课程模块是北京大学医学部基础医学“新途径”教学改革的重要组成部分,包括以器官系统为中心的PBL模式、综合性实验及自主性设计实验等内容,旨在提升基础医学阶段学生的创新型学习能力和创新能力。在本课程模块的建设中,通过与相关基础学科(如免疫学、病理学、药理学、生物化学与分子生物学等)的横向梳理,以及与临床学科(传染病学、内科学、儿科学、皮肤科学、诊断学)和预防医学等学科的纵向梳理,对课程内容按器官系统为背景进行更高层次的优化和整合。例如,以病毒性肝炎与肝癌为基础的PBL、以艾滋病为基础的PBL和以流行性感冒(简称流感)为基础的PBL先后被纳入教学中。创新课程模块中的PBL使本学科与其他生物医学、临床传染病学、预防医学、医学人文课程及国家法律法规等知识相互融合;教学过程中 “以学生为中心”,而不是“以教师、教材和讲授为中心”。这样有利于培养学生的批判性思维和自主学习能力,同时对提高其查找文献能力、综合与表达能力、沟通及团队意识等综合素质均有极大的帮助,对培养复合型专业人才具有重要作用。

2.3.2补充课程模块新开设《重要传染病病原学基础及进展》教学改革限选课,是对传统课程模块核心知识的拓展和补充,为八年制、七年制和六年制本科生和临床医师开放。课程主要介绍目前重要的传染病病原学内容,包括经典传染病病原(如霍乱、鼠疫等),新出现和新发现及再次“死灰复燃”的传染病病原(如甲型H1N1流感病毒、人类免疫缺陷病毒、幽门螺杆菌、结核分枝杆菌)等内容。这一课程让学生在学业早期有机会与专家、学者接触和交流,共同分享他们的科研工作、成就及宝贵经历,开阔了学生的眼界,激励了其对科研的追求和拼搏精神。《重要传染病病原学基础及进展》已成为北京大学医学部教学改革课的品牌课程。

2.3.3创新人才培养计划项目本项目主要目标是为学生提供早期接触科研的机会和培养学生的基本科研素质。依托基础医学院雄厚的科研师资力量,实现将学科和科研优势转化为人才培养优势,是对培养高素质创新型医学人才的一个探索。自进入基础医学课程阶段起,为每个学生配备指导教师,针对不同的学生需求开展个体化教育。第1阶段为训练学生利用课余时间参加导师课题组的科研组会、学术报告会,观摩和参与实验,阅读专业文献,撰写综述、文献报告等,使其早期能接触科研内容。本系所有教师均担任创新人才学生的导师。而对学有余力的同学,在完成第1阶段的创新人才培养项目后,可进一步申请创新人才研究项目,部分学生可获得6 000元或10 000元经费资助,进入本系导师(有研究课题)的实验室进行科研实验。创新人才实验研究项目实施3年以来,本系共接纳了64名实施创新人才项目的学生,他们发表了8篇综述和4篇核心期刊论著;有2个研究小组共4名同学分别获得2010年全国大学生创新实验设计项目暨首届全国大学生基础医学创新论坛暨实验设计大赛一等奖和2012年全国大学生基础医学创新论坛暨实验设计大赛三等奖;此外,进入该项目的学生也有继续留在本系完成其博士学位论文工作。

“新途径”教学改革框架下《医学微生物学》课程体系的核心在于“全程”、“衔接”、“融合”。 自2010年在2009级八年制临床医学专业和基础医学专业学生中开始“新途径”教学以来,基础医学理论课程体系和实验课程体系被深化改革,以器官系统为中心的小组讨论式教学及贯穿基础医学阶段全程的创新人才培养项目的实施,有效培养和提高了本科生自主学习、终生学习、批判性思维和科学创新的能力,形成和完善了具有北京大学医学部特色的、全新的本科生基础医学阶段创新人才培养模式,在医学教学改革方面进行了初步探索。然而,本课程体系仍需不断磨合和完善。例如,如何将核心课程模块中压缩的各论内容更好地融入总论课程中?如何针对基础医学专业的学生进行PBL案例设计和实施?如何有效地实现和衔接多学科的自主设计实验?创新课程模块和补充课程模块中形成性评价及其考核制度等也均需进一步完善。医学部的“新途径”教学改革框架下《医学微生物学》课程体系的建设是一个永恒的课题,在今后的课程改革中将会不断进行下去。

[1] World Federation of Medical Education (WFME) Office. WFME global standards for quality improvement in basic medical education (BME) [M]. Denmark: University of Copenhagen, 2003.

[2] Institute for International Medical Education. Global minimum essential requirements in medical education [J]. Med Teach, 2002,24(2): 130-135.

[3] 柯杨. 大医学背景下基础医学教育的定位与改革的必要性 [J]. 中华医学教育杂志, 2010, 30(5): 641-643.

[4] 张燕, 蒲丹, 吴立玲, 王韵, 宋德懋, 倪菊华, 王月丹, 张卫光, 李学军, 王宪,管又飞. 基础医学阶段本科生创新人才培养体系的构建与实践 [J]. 中华医学教育杂志, 2013, 33(1): 29-32.

[5] 邹清华, 张浩, 彭宜红. 当前形势下《医学微生物学》课程教学内容的与时俱进 [J]. 中华医学科研管理杂志,2011, 24(2): 118-120.

[6] 沈弢, 彭宜红, 曹杰, 何晓燕, 屠静, 李彤, 王玲, 鲁凤民, 庄辉. 面对特殊挑战,建立《医学微生物学》实验课程新体系 [J]. 中国病原生物学杂志,2012, 7(12): 801-803.