王世光歌剧创作论

蒋力 王燕

2012年8月29、30日,作曲家王世光的歌剧新作《山林之梦》由他所在的中央歌剧院在北京首演。这是他年过七旬之后在歌剧创作上的一次自由呈现,也是他时隔20年后再度创作歌剧。在该年度的“国家艺术院团优秀剧目演出季”,此剧获得多个奖项,其中包括音乐创作奖。

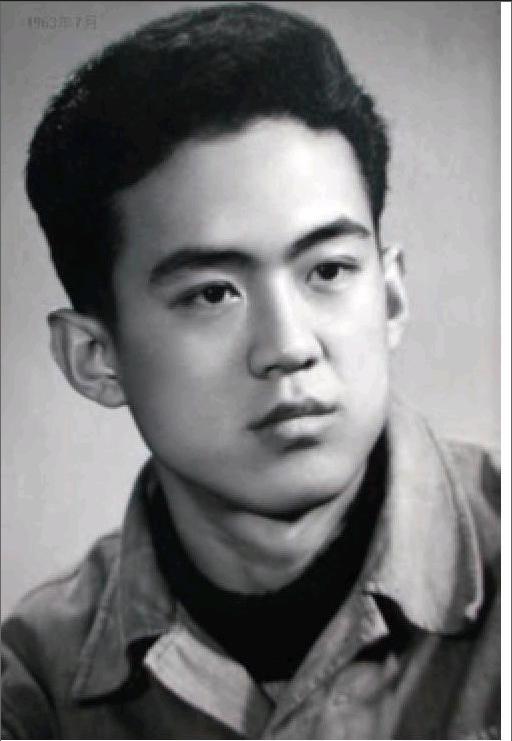

王世光的歌剧创作与他在中央歌剧院的任职有直接的关系。他1958年考入中央音乐学院作曲系,师从罗忠镕、萧淑娴、姚锦新、陈培勋、吴式锴等名师,1963年毕业。同年至1976年在音乐出版社做编辑,1976年10月调入中央歌剧院(时称中国歌剧团)任专职作曲。1988年11月至2000年6月任中央歌剧院院长(其中含1996年至2000年与中央芭蕾舞团合并后的中央歌剧芭蕾舞剧院院长)。

王世光与中央歌剧院的艺术渊源,可以追溯到他的中学时代。那时的王世光酷爱唱歌,偶尔写歌(谱曲),但向往的目标是清华大学土木工程系,是建筑师而不是作曲家。1956年,中央歌剧院的两部歌剧到济南演出,身为高中生的王世光,作为剧场里最年轻的观众之一,自觉地接受了歌剧的启蒙。1992年,王世光为中央歌剧院40周年院庆撰写的文章中,仍未忘记提及自己15岁时那次歌剧启蒙的重要性,他写道:“我对歌剧院的认识是自1 956年开始的。这一年,剧院演出的《刘胡兰》、《草原之歌》强烈地震撼了我的心。从此,我成为它的热诚的观众。”

到剧院的最初几年,王世光所做的工作是为剧院的优秀保留剧目做音乐整理、重新配器。1977年复演的《白毛女》、1978年复演的《刘胡兰》、1985年复演的《军民进行曲》,都有他的贡献。在《白毛女》中的署名是配器(担任配器的还有黄安伦),在《刘胡兰》中的署名是复排作曲(还有陈紫、茅沅、黄安伦),在《军民进行曲》中的署名是音乐整理(经其“整理”的总谱已收入《冼星海全集》)。

王世光独立创作的第一部歌剧叫《彭德怀坐轿》,根据同名花鼓戏改编,1980年首演。该剧参加文化部直属院团1 98C年新创作、新改编、新整理剧(节)目观摩评比演出,作曲获三等奖。

王世光创作的第二部歌剧是“第一百个新娘》,1981年首演时的作曲署名是蔡克翔、王世光。公演后,按剧院领导的要求和指挥的建议,王世光执笔,对音乐部分进行了再次修改及全部配器,署名改为王世光、蔡克翔。该剧参加文化部直属院团1981年新创作、新改编、新整理剧(节)目观摩评比演出,作曲获二等奖。在中央歌剧院建院60余年的历史中,这部歌剧无论是所获奖项,还是演出的持续时间,以及不同的版本,都创下了剧院的纪录。先看奖项,编剧、作曲、导演、舞美设计、服装和道具制作、指挥、声乐演员等门类都有斩获。再看持续时间,首演是1981年2月5日,最后一次是1992年在台湾。其间的演出地点有:北京、香港、新加坡、郑州、石家庄、台北、台中、台南。除了中央歌剧院的正版之外,至少还出现了四个不同的版本,一是香港费明仪版,二是高复明导演的河南大学音乐二系版,三是新加坡新声音乐协会版,四是曾道雄导演的台湾版。1982年,香港唱片公司(HK)发行了该剧的立体声唱片及盒带。

王世光创作的第三部音乐戏剧作品是音乐剧《结婚奏鸣曲》,1983年首演。

王世光创作的第四部音乐戏剧作品是歌剧《马可·波罗》,1 991年首演。该剧参加了1991年文化部直属艺术院团演出评比,作曲获音乐奖。次年,获第二届文华奖评比中的文华大奖及文华音乐创作奖、文华舞美奖、文华表演奖(三人)。1 994年第四届中国艺术节期间公演于兰州。1998年台北市音乐季期间公演于台北。

1985年《军民进行曲》演出后,王世光写了一篇(《军民进行曲)音乐整理后记》,主要内容如下:

为适合剧场演出,有些音乐需要调整,因剧本变动而变更音乐布局或补写若干段落;要按不同角色分配给不同声部的演员来演唱,因此引起旋律、调性变化及相互连接和导向新的重唱组合;部分宣叙调要做节奏的、语言的、感情幅度的调整等。大致可以归纳为这样三类需要解决的问题。

为排练需要先写出钢琴谱,然后谱写总谱。这是必须要做的两件事。

进行以上工作的原则是忠于原作。需要改动或补充的地方,或依据原作的音乐顺乎自然地予以延伸,或仿作……难以一一备述。器乐部分游刃余地比较大一点,也是出于现今剧场演出的需要。

原作音乐贯穿全剧,是一部“歌剧意识”很强的作品,这次整理尽可能体现这一风格特点。整理后的演出本,实现了剧场演出、录音和录像。

《军民进行曲》是冼星海1938年抵达延安后创作的第一部大型音乐作品,这部两幕三场的歌剧,创作只用了10天时间,1939年1月13日首演于延安陕北公学礼堂。因当时的形势制约,所以要“歌词尽量采取口语,歌曲全是民谣作风,乐队是由中西结合……属于具有民族性的歌剧”(冼星海语)。冼星海英年早逝,不仅没有来得及修改这部歌剧,甚至没有写完他的另一部歌剧《滏阳河》。倘若天假以年,他的代表作绝不只限于《黄河大合唱》。40多年后,王世光所做的音乐整理,可以说是传承、借鉴与创作、发展兼具,更重要的是从中学习到我国新歌剧创作起步阶段的宝贵经验。这项工作,与此前他为《白毛女》和《刘胡兰》两剧的重新配器,都为他日后逐步走上歌剧创作的路途,奠定了坚实且有益的基础。

上世纪五六十年代的一部苏联(阿塞拜疆)轻歌剧《货郎与小姐》曾成为当时在我国最普及的外国歌剧之一。其“浓郁的生活气息、生动的人物形象和深刻的反封建思想内容,赢得了广大中国观众的欢迎”(刘诗嵘语)。中央歌剧院只是全国上演过该剧的若干歌舞院团之一。取材于阿凡提故事的《第一百个新娘》这部原创喜歌剧,几乎承继了《货郎与小姐》的所有特点,并且在音乐上更显出向歌剧方向的努力意识。如果只观赏过《第一百个新娘》的话,你会感到它的道白、对白都略显偏多,作曲家还不敢贸然写出大量的宣叙调,但若与《货郎与小姐》做个比较,就能发现,“新娘”的台词已大大少于“货郎”的台词,比起“新娘”来,“货郎”显然属于“话剧加唱”或“歌曲剧”之类的歌剧。“新娘”的音乐,不仅有优美的维族音乐素材,有《掀起你的盖头来》这样耳熟能详的经典作品的直接引用和发展,有动听的咏叹,还有不少精彩的独唱与合唱的叠置。80年代初笔者蒋力作为一个年轻的观众曾看过这部戏,如今却连录像都难以寻觅了,但听着它的录音,依然能回忆起当时舞台上的种种场景,包括李光羲、李小护等人出色的表演。

以衬字(或日语气助词)做唱词,即在无词处做音乐的文章。当年初观此剧的笔者没有在意这一点,后来研究施光南的歌曲,发现他爱用衬字谱曲,如《打起手鼓唱起歌》、《祝酒歌》中的“唻唻唻”,多的能写出十几二十小节。这次重听《第一百个新娘》的录音,才发现王世光也爱写、擅写衬字的旋律,女歌手(女中音)的独唱《花为谁开》,同样旋律两段歌词之后,他竟又洋洋洒洒写了30小节,这30小节中,只有啦和啊的叠字。虽无词(有实质意义的词),但确有味道,确见匠心。

虽然有了《第一百个新娘》的成功,王世光的创作欲望却刚刚发轫,随之出现的是与《第一百个新娘》完全不同的尝试,这就是1983年问世的《结婚奏鸣曲》。从当时的节目单上可以看到,这部歌剧的“限定”是“音乐喜剧”,反倒是更具有喜剧色彩的《第一百个新娘》在节目单上没有这样的标榜。坦率讲,“限定”为“音乐喜剧”的《结婚奏鸣曲》其实是在有意识地模仿外国音乐剧的创作手法,只不过在当时的环境下不宜那么明确地打出音乐剧的大旗而已。道破这层用心的是节目单上“演出者的话”:

为了满足广大观众对于文化生活不断增长的需要,我们在富有革命传统和民族特色的新歌剧的基础上,借鉴了国外音乐剧的某些形式和表现手法,创作排演了音乐喜剧《结婚奏鸣曲》,将它奉献给为祖国“四化”而辛勤劳动的同志们……至于借鉴音乐剧形式的尝试是否成功?我们也热切期待着大家的批评。

那段时间的文化形势是有些“微妙”的:之前一年(即1982年)的元旦,中央歌剧院公演了法国歌剧《卡门》,随即招来一些相当尖锐的批评。只得暂时将该剧偃旗息鼓,上演了刘振球作曲的带有音乐剧性质的《现在的年轻人》。首演这部戏的是湖南常德地区歌剧团,经过加工整理后才由中央歌剧院演出。演了一个院外作曲家的戏,本院的作曲家自然也要有所表示,况且当时已有不少作曲家像发现新大陆般地垂青于音乐剧了。这就是《结婚奏鸣曲》的由来。王世光在探索音乐剧样式上的尝试,于此剧浅尝辄止,之后的一段时间,他陆续为《话说长江》、《话说运河》等电视专题片谱写了音乐。尤其是那首《长江之歌》,经过公开征集歌词,最后选定胡宏伟的词作为填词,使之成为一首完整的歌曲之后,他的知名度陡然扩大了若干倍,成了一位有社会影响的作曲家。

1991年了月,《马可·波罗》在北京的公演,受到了业内的高度关注和赞扬。回顾当时的历史,可以看出关注和赞扬的原因。1990年11月,声势浩大的全国歌剧观摩演出在湖南株洲举行。中央歌剧院缺席,中国歌剧舞剧院带去的是一台民族歌剧优秀作品选场,总政歌剧团缺席,上海歌剧院带去的是音乐剧《请与我同行》。歌剧的国家队,为什么都没拿出新作品来?这是在株洲的研讨中不断出现的疑问。《马可·波罗》的演出,回答了这个问题。所以,演出后举办的座谈会,到会人数之多,也是自然而然的。吴祖强、石夫、卞祖善、居其宏、张锐等人的发言,都对这部歌剧予以了充分肯定。卞祖善赞不绝口地说:“这是一部真正歌剧思维的、歌剧逻辑的作品,一切的调度、情节的展开、戏剧的冲突、人物的刻画、思想内容的表达,都是用歌剧形式来表现的。用世界经典作品来衡量它,也是站得住的。”卞祖善提到居其宏一年前发表在《人民音乐》的一篇文章的题目:“在徘徊中探索,在探索中徘徊”,他说,建议居其宏再写一文,叫《前进中的探索,探索中的前进》。他赞扬王世光的创作是迈了一大步,他说:再走一大步,应当出现一部完全是中国题材的作品!笔者不知2012年王世光《山林之梦》的演出卞祖善是否看过,我们的看法是:王世光的确又迈出了一大步。

数年后居其宏在《二十世纪中国歌剧艺术的历史发展》一文中对《马可·波罗》是这样评价的:“王世光的《马可·波罗》与他的第一部歌剧《第一百个新娘》相比,面临的创作课题要艰巨得多,所取得的成就也更为显著,《马可·波罗》在音乐的戏剧性展开上显得更为完整,更有逻辑性,对歌剧的综合性的理解和驾驭更见功力。可惜,由于剧本和导演存在着不少问题,削弱了此剧的艺术感染力。”

为撰写此文,笔者重新观看了《马可·波罗》的录像,深感居其宏的评价甚为准确。

以上两例评论,一位是指挥家,一位是理论家,之后必须要提到一位作曲家的评价,这位作曲家就是石夫。在上世纪90年代以来,笔者蒋力关注、研究歌剧现状的这20余年间,像石夫评论《马可·波罗》这样的有深度、具专业性的文章,几乎很少看到,因而不能不特别提一笔。石夫说:“这是作者悉心研究了歌剧的形式感和总结了洋为中用的经验之后所产生的作品。它在美学观念和艺术手法上都表现出艺术家的自主意识和创造性。”石夫的文章从几个方面对《马可·波罗》予以了充分的肯定,一是充分发挥咏叹调和宣叙调的作用,二是强调歌剧的形式美和结构的严谨性,三是调动戏剧性音乐手法的写作,四是不忽视合唱与交响乐队的作用,最后以很小的篇幅谈了他认为的不足。

石夫先生也是中国歌剧史上占一席之地的作曲家,60年代的《阿依古丽》,90年代的《阿美姑娘》,是其歌剧创作成就的主要标志。于王世光而言,更有一层特殊的关系,他们是作曲系的老同学,同宿舍的室友,石夫还是班上的老大哥。中年之后,他俩一度还是同住一楼的邻居。石夫的歌剧成就及他俩之间的这种关系,注定石夫对王世光歌剧创作的关注和评价会比他人准、专、深、到位。还要说句题外话:石夫先生2007年去世后,《歌剧》杂志组织了悼念专辑,编辑部征询意见时,笔者蒋力推荐了王世光,他很快就写出了一篇深情怀念老大哥石夫的文章。

读过石夫先生的文字后,再来论王世光的歌剧创作,笔者颇有“眼前有景道不得”的感慨。但还是想谈一点重观录像后的感受。一是时隔20余年,我们仍未觉得《马可·波罗》陈旧、落伍,仍能感到它的精彩,得到很大的满足,并勾起一些回味。二是第四幕马可·波罗的咏叹调“永别了,美好的人生”的上乘水准。2008年中国歌剧论坛期间举行的“中国咏叹”(全部是中国歌剧的序曲、咏叹调、重唱及合唱,二+余曲)音乐会,是在笔者蒋力的策划案基础上完成的,此首的入选,如今看来仍是明智之举。三是索伦(马可·波罗的恋人)的主题,我们认定就是“百灵鸟不要叫了”那首咏叹调第一句两个小节的下行旋律,这旋律有一种貌似漫不经心的美,它昭示了人物后来的悲剧结局。四是重唱,该剧第四幕索伦临死前有一段与马可·波罗的二重唱,收入最近出版的《王世光声乐作品选》时,标的是“女高音男高音重唱曲”,而在戏中,它的中后段落,曾是三重唱,索伦和马可唱道:“让我们携手返回威尼斯故乡,小舟轻放,碧波荡漾。”忽必烈(男低音)唱道:“我眼中充满眼泪,我心中无限悲伤。”索伦和马可唱道:“没有眼泪,没有悲伤。”写到这里时,笔者方意识到,最后这两句是《洪湖赤卫队》里韩英的唱词!而在戏中,借用之后的效果则是那么熨帖,重唱的味道是那么充足。仍以此段为例,对照歌剧脚本还能发现,即便王世光是编剧之一,但他也没有完全按剧本的唱词逐句谱曲,而是服从于戏剧的逻辑发展,有所舍弃。它让我们想起了王世光关于歌剧创作的一句名言:“把音乐当剧本写。”剧作家冯柏铭在一次座谈会上讲到这句话,而后说他自己是“把剧本当音乐写”。后来我们才知道,两句话都是王世光讲的,是个排比句,是一句话的两个方面。这句话,实乃歌剧创作的真谛。五是剧中的兰赛儿(女中音),权臣阿合马的女儿,生在豪门,自叹孤芳,咏叹调“寂寞的花”精彩到近于喧宾夺主。第四幕中,她宣称是她毁了索伦这朵花,是索伦夺走了马可·波罗的心,索伦必须和我一道死亡,而后被武士拉下。笔者以为,如果对这段稍作调整,让她在台上多留片刻,加入前面的三重唱,而使之成为四重唱,那该是一段多么完美、完整的四重唱啊。四重唱,正是《马可·波罗》所欠缺的一处。

《马可·波罗》推上舞台之后,王世光写了一篇《谈谈歌剧脚本与音乐创作的关系》,强调歌剧创作必须处理好音乐与语言的关系问题。他说:一是要准确地传达词义,避免让观众听得像“翻译歌剧”;二是用语言的音调触发乐思,同时注意克服音乐运行的惯性;三是把握歌剧音乐的戏剧性;四是音乐对戏剧的控制。第三部分中,他主要谈的是对宣叙调的看法,而宣叙调一直是中国歌剧的创作中解决得不甚理想的部分,所以,笔者愿在这里援引此文中涉及宣叙调的部分文字:

宣叙调要“有声有势”。“声”是外显的,可以用音符记录下来的,“势”是感情内在张力及其外显的过程。宣叙调恰恰是最具语言实感的“歌唱”,因此可用“造势”、“记声”来说明宣叙调作曲的过程。提出“造势”这个概念,无非是要说明:宣叙调的音乐最具戏剧性,“势”要靠乐队来造,声乐歌唱性的独立品格在宣叙调中往往被削弱,有时会变成器乐交响推展的附属品。器乐常常被推到音乐层次的“前景”,以致在作曲操作中需要把它先行写出,然后再以对位的手法补写声乐部分。乐队部分和声乐部分的相互依存,体现了不同元素互补、共生的美学原则。由此形成的声势,唯歌剧所独有。宣叙调的写作,西方歌剧数百年的发展是有丰富的经验可借鉴的,特别是19世纪中期以来,在交响音乐高度发展的基础上,歌剧乐队的表现力极大地丰富起来,宣叙调和咏叹调之间的互相渗透和综合的趋向与东方人的欣赏习惯又靠近了一些。

可惜的是,对宣叙调这么有见地的研究,却没有引起歌剧创作界应有的重视,时至20年后,我们看到的歌剧新作中,没有解决、或者说没有很好地解决宣叙调问题的例子仍比比皆是。而王世光,已顺利地、得心应手地开始了歌剧《山林之梦》的创作。

宣叙调的问题,其实折射出的是中国歌剧创作先天不足的一个大问题。中国的音乐学院,有作曲系,但作曲系的课程中没有歌剧写作这门课。所有写过歌剧的作曲家,几乎都是在探索中创作歌剧的,于是,创作方式的五花八门,也就成了见怪不怪的现象。种种见怪不怪的创作方式,大都视宣叙调为难题。面对这个难题,作曲家也有多种选择,第一种是找到解决这个难题的方法,迎难而上;第二种是对付,不能不写,因此写出的常常是给观众留作笑柄的宣叙调;第三种是回避,尽量少写或干脆不写。王世光显然是第一种的代表性作曲家。

《山林之梦》是王世光酝酿了20年之后创作的室内歌剧。在酝酿过程中,他曾在1998年的日记中记下了这样的设想:它的音乐“不要艰涩,要重视复调,写出清晰的层次,乐队也不要过分沉重,这样可能会使音乐的结构单纯化些。以人物为核心,强化音乐的戏剧性,这是不言而喻的。节奏的多变是表达内心波澜的重要手段,要特别注意”。

长时间酝酿而生的这些想法,在王世光2011年完成的乐谱中得到了体现。

相对密集地观看了近两三年诞生的大量的原创歌剧之后,再观《山林之梦》,我们感到:作曲家反复思考、酝酿而后,从容创作的歌剧,势必与那些应景作品有本质的不同!在主管宣传、文化的领导干部主抓创作的大环境下,因领导者的个人意志或因大环境影响而创作的歌剧,几乎都会被这样那样的非艺术标准的客观因素所制约。非常幸运的是,《山林之梦》的创作过程证明了它是一部充分发挥了原创者主观能动性、艺术创造性的歌剧,同时它很幸运地得到了文化部与一流歌剧剧团的支持。

10年前笔者蒋力在一篇歌剧评论中谈到“从容”,认为“从容”是时间概念的,也是心态概念的;是美学范畴的,也是艺术管理或领导关注范畴的。当时遗憾的是举不出这样的典型范例。欣慰的是,如今终于出现了一部这样的歌剧!

这部歌剧的剧本构思奇特新颖,音乐更是新奇可爱、光怪陆离,整体风格有西方印象派与晚期浪漫主义的特点,戏剧与音乐的结合巧妙细致、浑然天成。如果从音乐风格特点对近十余年的中国歌剧代表性剧目进行划分的话,《霸王别姬》属古典主义与早期浪漫主义结合的典范,《苍原》可属中晚期浪漫主义,《杜十娘》是表现主义手法为主,而《山林之梦》的音乐风格此前从未在中国歌剧的创作中出现,却显然汇聚了诸多经典歌剧的成功要素,故此尤显珍贵。

歌剧讲述了生活在山林中的滑稽鬼孤独寂寞,渴望情感,意外碰到了生活孤苦无依的盲女雪儿,两个可怜的人走到一起共筑爱巢,女妖嫉妒他们的爱情,想拆散这对恋人却意外透露了治愈雪儿眼睛的残酷办法,滑稽鬼为使心爱的人重见光明牺牲了自己的生命。作品并未采用常见的抒情歌剧的写法,不是直接抒发情感、展开线条的铺陈,而是通过塑造人物的多面性、情感自身的复杂性,对比、反衬,间接地使观众感受到人物情感的真实、高尚。而且,故事发生的环境是在远离尘世纷扰的山林之中,这样一来,人物个性、矛盾冲突就是更为纯粹的直接表达。因此,虽然几个主要人物全是少男少女,且分别为人鬼妖,但歌剧所表现的精神绝不是肤浅而是深刻的,最后成功地体现了爱情的升华。按照作曲家本人的说法,“这是一部‘唯美的歌剧,它不是儿童剧,而是富有幻想的,带有童心、童趣的正剧”。

在这部歌剧中尤见作曲家功力的是对总体风格的统一把握,这个“总体”不仅指音乐,而是指整个音乐的戏剧张力及构思布局,更是一位歌剧作曲家对于舞台呈现的全局意象。

全剧共有五幕,各幕之间音乐不分曲,乐思连续发展、一气呵成,一切从人物本体塑造出发,以情感的发展为创作主线进行戏剧性手法的描写(如果给每一幕都定一个中心,可为:相遇——相惜——相爱——决意——献身),或淡然雅致,或诡谲谐谑,或梦幻憧憬,或激情感怀,最后再回到人性的升华——爱与献身。全剧音乐风格统一,人物是诗化的、环境是意象的,皆以写意式的印象派特征的创作为主。观看之后,笔者王燕联想到曾看过的一部某著名作曲家的歌剧,四幕的音乐风格与和声特点皆不相同,第一幕晚期浪漫风格、第二幕早期浪漫风格、第三幕古典主义风格、而第四幕竟然就变成了类似通俗歌曲的音乐风格了。另一个“极品”作曲家的歌剧则是第一幕虽略显繁琐冗长但描写细致、铺陈过程着墨较多;第二幕的时长明显比一幕缩短了一倍,描写相对粗糙,配器中各乐器的音色衔接远不如第一幕细腻:第三幕突然出现了由打击乐伴奏的长达十分钟的念白,甚至突然引用了自己数十年前一部作品的音乐。这些问题也许出自创作时间的窘迫,即便想“从容”也难以做到,但同样也反映了创作者作为歌剧作曲家的功力不足。

《山林之梦》的记谱非常严谨,由于写意手法较多,许多乐句、乐段的发展需要细致的要求,作曲家仔细地将各种要求都标示出来,一个小节的力度速度记号有三四个之多的情况是极为常见的。笔者王燕亲身排过的中国歌剧中,赶时交工的作品多,记谱自然不会严格,催生而非顺产出来的作品也难得见到标示如此清晰的谱面。《山林之梦》的工作谱常会让人联想到马勒作品的谱面,哪怕是较小的变化,作曲家也会尽力标示出来,毕竟,作曲家百年之后,乐谱是与二度创作的工作者的唯一沟通渠道。但王世光也有坦言,他说,对这部歌剧他把握不准的就是速度。歌剧的速度灵动性极强,需要依靠导演、指挥在音乐作业中去探讨、去磨合,逐渐确定下来,即便是进入了排演场、甚至在演出的舞台上,也还会有所变化。

在研读《山林之梦》的过程中,笔者明显地感到作曲家在创作时眼前是有视像的,比如第一幕中为了描写盲女雪儿的动作特点,特点在她出场时加了“啊呜”的声音作为引子,除了在合唱队上注明“回声”之外,每一小节雪儿和合唱都有不同的明确的力度记号与渐强渐弱标示。这能让人明白她在用声音探路,走两步便停下来,怯生生地喊出口,听听有什么动静,再走两步,再喊一声……结果只有回声而没有其他让她担心的奇怪声音,她胆子大些了,方才走向舞台中心。所谓回声就是女声合唱轻轻地回应“啊呜”,——这是虚无缥缈的山林回声。又如在第二幕中,有一段描写滑稽鬼向雪儿描述她看不见的景象“咱这里——漫山遍野、花儿缤纷、野蜂飞舞、芳草青青”,此句中(破折号之后)的标示——一共八个小节,连续四五次离调,调试转换自由漂浮,色彩表达细腻朦胧——这些信号指示演唱气息要拎着走、音色柔美、与和声色彩相随演唱的发声有较大的变化……一幅山林的图景,光色的变幻跃然纸上。总之,作曲家眼前的舞台感能极大地影响演员的演唱及表演,创作者表演者的眼前有了视像,才能带给观众无限的遐想、身临其境。

关于音乐与舞台、音乐与戏剧的高度结合,《山林之梦》可谓是一个成功的范例,这里仍要引用作曲家本人的一段文字:

作曲的时候我的想象总是与舞台紧紧相扣,音乐控制着戏剧展开的节奏。乐队部分也是如此的,这样便给演员提供了表演的氛围,包括情绪、动势,甚至此时此刻的呼吸、心跳等等。因此,声乐和器乐是扭结在一起共同写出来的,而不是写出了“主旋律谱”之后再去配伴奏。配器也由自己来完成。这样,整个音乐浑然一体,戏剧的节奏就存在于音乐之中了。

《山林之梦》成功的另一个因素是由于王世光长期在中央歌剧院工作,对演唱、尤其是歌剧的演唱特点,有着极为准确、深刻的了解,字词与音乐的结合较好(由于中文演唱难度较大,许多歌剧都无法解决这一难点),对演唱声区的谙熟致使他可以合理运用(仅只有乐队创作经验的作曲家是无法做到、甚至是无法理解的,没有演唱基础的作曲家也难于做到)等等,更为难得的是他能真正做到用音乐去塑造角色(每个人物的特点,还有用音乐展现的“大自然”这一隐形角色)。

王世光在总结这部歌剧创作的文章中说:

我写音乐,从来不曾谋划过“戏剧的主导动机”、“人物的音乐动机”等等,也不曾先写主要唱段等。因为从头到尾,在歌剧音乐里就分不出哪里重要、哪里不重要。我就是从头写起,一小节一小节地往前推进,顺其自然吧,后面的音符是前面领出来的。《马可·波罗》也是这样写的。

作为非作曲专业的笔者,肯定没有资格去要求作曲家应该怎样写歌剧,但我们以为:王世光这样的作曲家,显然是当代中国最到位的歌剧作曲家,歌剧,就应当像王世光这样写。

至于重唱,笔者与王世光的观点略有不同。王世光认为:“重唱的构建不是由剧本确定的,而是要在作曲的时候,想到舞台的人物,有对答,有抢白,有共同的宣示,也有怀疑的嘟嘟囔囔,等等,说不全的,就看作曲者的舞台+生活的感觉了。这是由即时的感觉推动着作曲者,自然而然完成的,不大可能预设。——我只是说自己的状况。”笔者以为,一个优秀的歌剧剧作家,一个与作曲家相对默契的剧作家,是可以在剧本中为重唱的构建搭起理想的平台,甚至写出理想的重唱歌词的,冯柏铭的剧本《钓鱼城》做到了这一点,黄维若的剧本《貂蝉》也在重唱方面有出彩的段落。当然,最后的“确定”还要在作曲家笔下完成,从这个角度说,作曲家与剧作家的默契和作曲家介入剧本的创作也是值得提倡的,《马可·波罗》第四幕的重唱“幸福,幸福”对剧本唱词的选取,就能看出作曲家与剧作家之间还没有达到高度的默契。这样评论,也是向歌剧作曲家与剧作家提出更高的创作标准。说实话,能做到这一步,很难!

回头看去,王世光的歌剧创作历程呈现给我们的是这样一个轨迹:小歌剧《彭德怀坐轿》——喜歌剧《第一百个新娘》——音乐剧《结婚奏鸣曲》——正歌剧《马可·波罗》——室内歌剧《山林之梦》。五部歌剧,五种类型;无一重复,步步为营;走向高峰,渐入佳境。从1980年到2011年,历时30余年。不能说王世光从开始便有这样的规划,但从现在的结果看,其值得称道的已不仅是规划,而是全面了。

将《山林之梦》列为室内歌剧,只是我们的看法,王世光本人没有这样讲,他只说:想写一部人物少一些、不用合唱队、带着出去演出方便些的歌剧,这样做也是替剧院着想。我们认为,这部歌剧的确具备了室内歌剧的特质,但在二度创作时却没有按照室内歌剧的样式去制作,因而,从剧本到音乐的某些独特之处,2012年首演的版本也没有完全展示出来。如果我们未来的歌剧生存空间能呈现更加自由的多元状态,将来也许可以再排一个室内歌剧版。

30年间,王世光在歌剧创作之外,创作了本文前面提到的《话说长江》等一批电视音乐作品,还创作了:《花严之歌》、《霜降之歌》等四部交响清唱剧,大合唱《大河颂》,钢琴协奏曲《松花江上》,交响乐《长江交响曲》、《洪湖交响曲》,民乐套曲两部、管弦乐套曲一部,歌曲若干。限于本文篇幅、笔者功力及精力等原因,故不——论及。鉴于《山林之梦》的成功及其中的作曲家因素,笔者以为,如果身体允许、剧本理想,王世光可以在歌剧创作的道路上向前再走一步。于中国歌剧,这肯定是福音。我们真心地期待着!