中政会行政效率研究(1924—1937)

徐家贵

(南京大学 民国史研究中心,江苏 南京210093)

中政会全称中央执行委员会政治委员会,亦称中央执行委员会政治会议,简称中政会,初为孙中山的顾问机构。孙中山溘然长逝后,中政会成为联系党与政府的纽带机关。作为国民党政治的重要组成部分,中政会在权力斗争频仍的情况下,行政效率颇受影响。

一、委员人数与行政效率

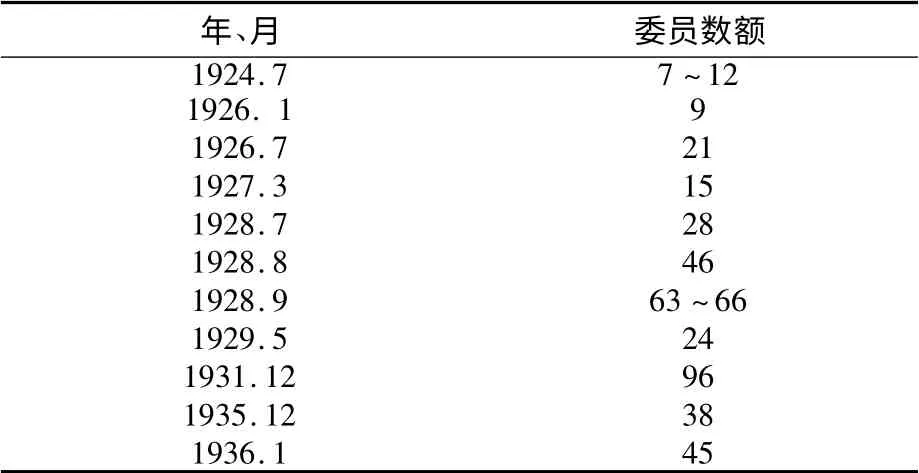

中政会作为政治指导机关,人数愈少,讨论机密愈方便,出席者亦愈有恒,“额数乃会议办事之必需人数”[1]256-257。但中政会地位崇隆,人人皆以挤入为荣,蒋介石为缓和斗争,肆意增减人数。各项条例也从未明确中政会的法定人数,如《中央执行委员会政治会议暂行条例》“全文十二条共四百零十字,始终未发现规定政治会议开会时法定人数之字句”[2]。人员没限制、人数不固定使中政会几无安定运转之机会。

表1 中政会委员数额表① 资料来源:(1)中国第二历史档案馆:国民党政府政治制度档案史料选编:上,安徽教育出版社,1994年,第37-66 页;(2)王奇生:党员、党权与党争1924-1949年,上海书店出版社,2003年,第158-159 页;(3)田湘波:国民党党政体制剖析1927-1937,湖南人民出版社,2006年,第246 页;(4)陈之迈:中国政府:第1 册,上海书店出版社,1991年,第100 页。

成立之初,中政会委员仅20 人左右,宁汉合流后,扩至46 人,成为较其产生机关中央执行委员会人数更多的会议。“政治会议向中央执行委员会负其责任,成了全体向局部负责的笑话!”[3]180二届五中全会指出:“人数过多,殊非设立政治会议之本意,并宜由本届全会议定名额,重行推选”。[4]

1929年《中央执行委员会政治会议条例》取消中执、监委员为中政会当然委员的规定,委员有所减少。但为缓和约法之争以来的激烈斗争,蒋介石号召精诚团结,遂又恢复“中央政治会议以中央执行委员、中央监察委员组织之”[5],加上候补中执、监委员的列席,人数近200 人。“以如此庞大不负责任之机关,而令之负决定国家一切大计,审议国家一切大政之权,其危险自可立见。”[6]大而无当降低了中政会行政效率,形成“‘重要的事情不经由政治会议讨论,而讨论者转多为例行事件’的格局。”[7]158因此,严密中政会制度已刻不容缓。

中政会达何种大小始能增进行政效率,时任中政会副秘书长的陈布雷认为:“中央执监委员不必皆为政治会议之委员。”[8]160众多批评也指向中政会:“大抵关于党内组织者,多数认为现行制度过繁复而误事,如中政会之机关,此次中委增额后,更难运用,以意度之,将来当有某程度之改造。”[9]直至1935年底,蒋介石的反对者悉数败北后,中政会才改由主席、副主席各1 人及委员19~25 人组织之,此时缩小规模是因为“已无需容纳各派,缩减人数并非是着眼于中政会的组织建设,而是蒋介石独霸后结果”[10]23。人数虽减,但会议频率却变低。

表2 中政会会议次数统计表(1933.1-1936.12)[10]22-23

据1936年1月29日《中央日报》载,中政会“因要案不多,决定本周不开会议”;11月12日又报道,在“蒋副主席不在京”情况下“例由五院长代理主席”,但恰好由于“五院长均因公离京”,本周会议停开。[10]32即使如期举行,也会出现诸如“上午赴中政会政治会议,因议案甚少,半小时即散会”[11]1101之类情况,会次减少,议案随之减少。于是,人数增减只是蒋介石调节权力斗争的手段,并非着眼于中政会行政效率。

二、委员兼职与行政效率

胡汉民指出,中央委员兼职是党政前途的重大危机,“兼职的结果,一定注重了空间,忽略了时间。换言之,要做的事太多,而所需要的时间不够”[12]896-897。中央委员多是中政会的出席、列席者,委员忙于兼职使其难以专于本务。

(一)兼任政府职务

为提高效能,确保党政贯通,国民党准许党务人员兼任政府职务。但事与愿违,党务人员待遇差,兼职只是为多领薪水,至于能否增进效能,不予顾及。“中央政治会议之委员,有不能常在首都者,有分负地方之责任者,集思广益之效罕睹,而分工集事之意渐失。”[13]委员兼职赚钱,弛怠而不负责,伤及行政效率。

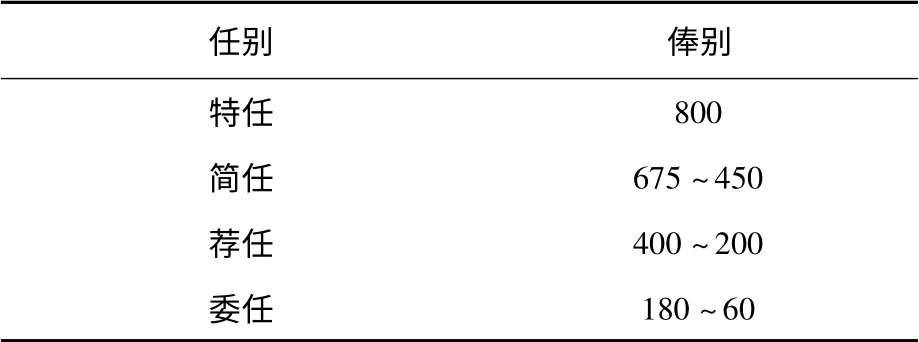

表3 国民政府修正文官俸给表(1928)[14]43-44单位:国币元

表4 中央党部各级职员生活费等级表(1929)[15]3单位:国币元

俸给存在显著差距,由于通货膨胀,公务员还有实物或薪俸补贴,党务人员更是望尘莫及。待遇状况长期未有改观,中央委员只得另寻谋生之道。陈立夫声称:“大部分党的中央委员同时也在中央政府中兼任他职。”“薪水问题,我相信是大家要兼其他职务的原因,中央执行委员与中央常务委员只能从中央党部支领三百元的月薪,政府部长可以支领月薪六百元至八百元。”[16]150中政会委员选自中央委员,委员为兼薪而兼职,偏离了兼任政府职务以促进效能的初衷。

(二)党内互兼

中央监察委员会是国民党最高监察机关,具有“稽核中央执行委员会财政之出入;稽核在党中央、政府任职之党员其施政之方针及政绩是否根据本党政纲及本党制定之政策”[17]610等职权。

中央监察委员会负责监督,其职能与中政会有别。中政会是中央执行委员会的特设机关,而中央监察委员会则不同,“中央党部之执行机关为中央执行委员会,其检察机关为中央监察委员会”[18]166。但是,二者的人事却高度重合,大多数中央监察委员即中政会委员。“任命者与被任命者,罢免者与被罢免者,呈请者与决定者同坐一堂。有时任命者即被任命者,罢免者即被罢免者,呈请者即为决定者。换言之,治权之行使者,即政权集团中之一分子,要审判一案件,由被告原告检察官合组一个审判厅,自然难以判别其是非曲直了。”[19]中央监察委员参加中政会即等于自己加入受自己监督的机关,未免太过滑稽。

中央监察委员的职责与中政会毫无关联,却又时时得以兼任,其奥秘何在?一方面中央监察委员大权旁落,事实上并无实际监察之能力,促使他们都想挤入崇隆的中政会。另一方面蒋介石为调节纷争而以中政会容纳各派。党内互相兼职,中政会缺乏有效监督。

(三)兼职与行政效率

应否兼职?国民党模棱两可,迭经明令限制,而后又阳奉阴违予以规范。为修明政治,应官有专责、职有专司,“党务工作人员,除经该管机关特准兼职者外,不得兼任他职”[20]。但又认为限制过严,无法增进政治效能。为促进事功起见,更要使中央委员“兼任地方重要职务时,则与不负责任而游离于外者不同,中央须统筹内外,为事择人,故此时不能有限制也”[21]402。

表5 中政会委员兼国府委员占国府委员比例统计表[22]733

表6 14 名中政会委员兼职统计表(1936年)[23]97-103

决策者不了解执行实际,执行者又无法参与决策,通过兼职加强二者联系,利于提高决策的可执行性。然而,重要委员兼职过多,缺席会议成为常态,“各中委员多身兼重要职务,往往并不在首都”[24]105。闲职委员遂成常客,操纵中政会而立于指导其上司的地位,“有的人批评中政会实际运用,以为‘出席者不能代表党的力量:蒋先生以及许多封疆大吏的委员大都均不出席’,正是从质的观点而着眼的看法”[24]105。重要委员兼职过多,以有限之精力应无限之事务,本兼职务两不讨好,讨论议案时,“其了解程度远不如行政院人员,他们的经验一般来说都很差”[25]187-188,准许兼职以期密切党政、增进行政效率的原意尽失。

党政兼职令委员难以专于本务,而党内互兼则使中央监察委员会的职能无法落实,监督形同虚设,“稽核中央政府施政方针及政绩是否根据本党政纲及政策之权,但此种权力,中央监察委员会似向未执行”[12]44。同时,中央监察委员准许出席、列席中政会造成人数过多,“因此往往不是把权力转移到它的常务委员会,就是转移到它的国防委员会”[26]514,严重影响中政会行政效率。

三、会议体制与行政效率

中政会的会议体制随国民党权力斗争变化而变动,蒋介石得势时,实行主席制,合议形式淡化;失势时,反蒋派则行主席团制或常委制,讨论、动议、或表决的合议形式尚存。

(一)会议领导体制

中政会领导体制屡次变更,“从1927年到1937年,中政会的领导体制经历了主席制—主席团制—主席制—常委制—主席制的戏剧性演化”[27]148。中政会一经成立,即采行主席制。孙中山逝世后,面对蒋介石迅速膨胀的实力,《统一党的领导机关决议案》规定:“政治委员会委员中,由中央执行委员会全体会议指定七人为主席团。”[12]317蒋介石支配中政会的能力被削弱。

1928年初,蒋介石重新主政,恢复主席制,任中政会主席。1931年12月,蒋介石第二次下野,主席制改为常务委员制,蒋介石独尊变为蒋介石、汪精卫、胡汉民三常务委员轮流主席。由于蒋介石忙于军事,汪精卫赴德就医,胡汉民从汤山获释后即离南京,常委天各一方,中政会无法进行。

1932年12月,四届三中全会遂决议,中央执行委员会常务委员兼任中政会常委,即汪精卫、蒋介石、胡汉民等九人轮流主席。但九常委制下,委员也时常缺席,如1935年7月,“蒋氏远在成都主持剿匪军事;胡氏方作海外养疴之游,且更不闻中央之事;孙氏身兼立法院长,因该院适放暑期例假,故赴青岛避暑,于顾两氏则几乎常在上海养病,陈氏则兼为江苏省政府主席,常在镇江,不能时时入京出席会议;支撑门面者只有居叶二氏”[28]623。九常委制造成中政会只得由次要人物敷衍维持以勉强支撑残局。

故为加强集权,1935年12月,五全大会及五届一中全会改常务委员制为主席制,由汪精卫、蒋介石分别担任,正、副主席享有特殊权力,“遇有非常事项,主席副主席得先行决定处置,于处置后,报告于委员会会议追认”[18]206。汪精卫当选主席却因养伤于海外而无法主持会议,蒋介石遂以副主席代理之,上述职权为其独享。

中政会领导体制变更频繁,为防范蒋介石独霸而实行主席团制或常委制,却酿成群龙无首的局面。于是,改行主席制,却又使中政会沦为蒋介石独裁的工具。

(二)会议决策机制

孙中山逝世后,国民党不设领袖,全面采行合议制,“议场每行一事,其手续有三:其一、动议,其二、讨论,其三、表决”[1]261。但是,无论何种领导体制,合议形式都是徒具其表。列席者与议题关系最紧密,但依法无权动议、表决。出席者虽有动议、表决之权,但为尊重权威委员,也不会主动行使,“一切决议,……从未取表决的形式”,“关于提案的提出及临时提案的付议,……从未设有严格的规定,即或一时设为限制,亦从未严格遵守”。[24]105

中政会上呈现议论纷纷的状态,但并非合议之实体。1935年,时任行政院政务处长的蒋廷黻奉命列席中政会,他提到“当讨论到绥远、察哈尔等省问题时,费时很久。有些人言及康熙、乾隆处理内蒙的成功事迹,也有些人谈到日本在内蒙地区煽动叛变情形,另有一批人依据国父遗教讲述有关少数民族的权利,讨论过程很杂乱。”[25]187与会者泛泛而谈,与秉持公心的合议相去甚远。“迄十二时,委员长宣布:‘本案交行政院斟办较合适。’”[25]187蒋介石一声令下,议案亦即有结果。

中政会只是例行通过中央执行委员会或蒋介石等权威委员已决定的议案。若意图否决,几无可能,因为中政会的出席者、列席者主要从中央执、监委员及中央候补执、监委员中推定,国府委员、军委委员也时常参与其中,而国府委员、军委委员也多由中央执、监委员兼任。可见,中政会只是例行通过已决定的议案,会而不议。

(三)制度变动与行政效率

中政会会议体制未臻完备,“中国国民党之组织,以民主集权制为原则”[28]635,中政会采行主席团制或常委制,被认为是贯彻民主集权原则。在常委制下,尤其第四届中央执行委员会时期是讨论政府施政最多、关切最深的阶段,这与汪精卫主持中政会有关,“他愿意向委员提出政治外交报告,使中央执、监委员对政府施政有参与讨论、提供意见的机会”[29]94。但其作用不宜夸大,议案提交会议讨论只是形式而已,当重要委员缺席时更是如此。“盖在这种情形下,留在首都的人遇有重要事情,使用电报向主要的人物——汪蒋二氏——商议决定,而不取决于中政会的会议席上。”[28]635议而不决,症结于此。

然而,以主席制根除主席团制或常委制弊病,恐难实现。改行主席制的中政会唯蒋是从,原有的些许民主色彩丧失,形式上热烈讨论的场面淡化。“中政会及日后的国防最高会议与国防最高委员会于决定‘立法原则’及法律草案的时候自然有所讨论,但是对于一个问题向来不采用任何表决的方式,只有主席集合各方面的意见一简短的决议。”[30]586-587中政会只是例行通过议案,胡汉民抱怨自己“只不过是一架开会机器罢了”[31]44-48。当独裁受到抨击时,蒋介石反称:“若说中正在中央党部及政治会议里面‘独裁’,则党部和政治会议关于一切的事情,都是大家公共决议的,中正不过是其中的一分子也,无所谓‘独裁’!”[32]569-570中政会为蒋介石独裁披上了合法外衣。

没有正式的合议习惯,“政治委员会的重要决议,实际上必多为主席及少数有特殊权威的委员的主张”[29]91,致使决议不鲜明,“因为意见多,所以没有具体的方案。我听了一阵,简直搞不清楚与会人员对行政院通过的政策究竟是同意还是不同意”[25]187。亲临现场者对于议案尚且含混不清,那么执行者更是丈二的和尚摸不着头脑。如此决议每难执行,执行过程中枝节问题层出不穷,最后只能勉强遵循,甚至不了了之,决而不行。

中政会的会议体制随蒋介石以军霸党干政的程度而变动,行政效率取决于权威人物,延至国民党政治,形成“会而不议,议而不决,决而不行,行而不动”[12]898的四不局面。

四、余 论

作为国民党政治的重要组成部分,中政会时时更易、组织松懈,在一定程度上反映了国民党政治的不稳定、不成熟。处在内外交困中的国民党先军政、训政,而后宪政,制度变动频繁,加之权力斗争此起彼伏,权从人移,中政会沦为独裁的工具,沟通党政的作用难以充分发挥,行政效率受损,“设非于二者之间,为之衔接贯通,则创制精意,浸浸丧失,乏身臂相使之妙,失指导运用之灵”[13]。

[1]孙中山.建国方略[M].北京:中华书局出版社,2011.

[2]一周间国内外大事述评[N].国闻周报,1928-11-09.

[3]孔庆泰.国民党政府政治制度史[M].合肥:安徽教育出版社,1998.

[4]一二两组审查报告[N].申报,1928-08-12.

[5]一中全会昨开四次大会[N].申报,1931-12-29.

[6]四中全会与政治改造[N].国闻周报,1934-01-22.

[7]王奇生.党员、党权与党争:1924-1949年[M].上海:上海书店出版社,2003.

[8]中国国民党中央党史资料委员会.陈布雷文集[M].台北:台湾中央文物供应社,1984.

[9]五全代会闭幕[N].国闻周报,1935-12-02.

[10]张皓.派系斗争与国民党政府运转关系研究[M].北京:商务印书馆,2006.

[11]王仰清,许映湖.邵元冲日记:1924-1936年[M].上海:上海人民出版社,1990.

[12]荣孟源.中国国民党历次代表大会及中央全会资料:上[G].北京:光明日报出版社,1985.

[13]全会昨开第二次大会[N].申报,1930-11-15.

[14]国民政府修正文官俸给表[J].浙江财政月刊,1928(2).

[15]中央财务委员会拟定中央党部职员生活费等级表[J].中央党务月刊,1929(11).

[16]陈立夫.成败之鉴:陈立夫回忆录[M].台北:正中书局,1994.

[17]江苏省地方志编纂委员会.江苏省志:国民党志[M].南京:江苏人民出版社,2006.

[18]钱端升.民国政制史:上[M].上海:上海人民出版社,2008.

[19]伍宏仪.汪院长与监察制度[J].时代公论,1934(121).

[20]中国国民党中央执行委员会秘书处公函[J].中央党务月刊,1929(11).

[21]中国第二历史档案馆.中国国民党中央执行委员会常务委员会会议录:八[G].桂林:广西师范大学出版社,2000.

[22]崔之清.国民党政治与社会结构之演变:1905-1949:中[M].北京:社会科学文献出版社,2007.

[23]李芦洲.国民政府的政绩[M].天津:天津庸报社,1936.

[24]陈之迈.中国政府:第1 册[M].上海:上海书店出版社,1991.

[25]蒋廷黻.蒋廷黻回忆录[M].长沙:岳麓书社,2003.

[26]钱端升.钱端升自选集[M].北京:首都师范大学出版社,2010.

[27]关志钢.1927-1937年国民党“中政会”刍议[J].近代史研究,1990(4).

[28]陈之迈.国民党的政治委员会[J].社会科学,1936,2(1-4).

[29]中国社会科学院近代史研究所民国史研究室.一九三〇年代的中国:上[M].北京:社会科学文献出版社,2006.

[30]中国第二历史档案馆.国民党政府政治制度档案史料选编:上[M].合肥:安徽教育出版社,1994.

[31]中国社会科学院近代史研究所近代史资料编辑组.胡汉民自传续编[G].北京:中国社会科学出版社,1983.

[32]中国第二历史档案馆.国民党政府政治制度档案史料选编:下[M].合肥:安徽教育出版社,1994.