行 走

□ 程 丹(宝鸡文理学院)

行 走

□ 程 丹(宝鸡文理学院)

那是一段闲散的时光。

在凤县的第二天,朋友决定包车去通天河而我在吃完早餐后临时决定去一个叫龙口的小镇,去找一个素未谋面的人,不知道姓名不知道电话不知道地址更甚至我不知道他是否真的存在。但在潜意识里,我已经把他定为一个老人,能画出真正正的马勺脸谱。

其实我不久前是看到过脸谱的。在一条窄小的蔬菜市场,里面有一个装璜部,里面堆满了工具和杂物,我刚进去的时候发现靠在墙角的一幅字水墨未干。里面只有一个三十多岁的男人,顶着一头乱蓬蓬的头发,但看样子他就是那个写字的人兼职这里的老板。那个早餐店老板是个热心的当地人,听说我在寻找脸谱后,便立马打电话问他的朋友,结果几个电话过去,便有了这个人的信息。独自经营一家装璜部,善通书法绘画。在那个男人很疑惑的眼神里我简单的说明了来意,结果他的态度变得柔软了很多。在他的介绍下,我才看清楚那个挂在墙上描绘了青龙白虎和极具夸张变形的寿字脸谱。但在我询问他是否有更多的脸谱时他告诉我,他已经很久都没有再作画了,那是年轻时候的事情了。也许他看到了我太过失望的表情,想了一会儿便告诉我另外一个人,不知道姓名只知道他目前在龙口镇的农业职中直到现在仍然坚持绘画。告别后,在十几分钟的路途中我做了一个决定,独自单行去寻找那个面容模糊的男人。跟朋友很快就协商好了,他们继续去通天河然后直接回宝鸡而我去找这个人,有经过那里的宝鸡大巴。

在县城唯一的十字路口,我很快找到了开往龙口的公交站牌。站牌底下是一对年轻的情侣。车上稀稀拉拉的坐着几个当地人,在跟售票员打了招呼后我便很安心的坐在最后一排的位置上喝起了奶茶,一边打量着车厢内人们的表情。其实我不是很喜欢这里奶茶的味道,但还是很享受坐着摇摇摆摆慢慢前进的车子咬着奶茶管子的悠闲状态。车出县城,很慢,不断有当地人招手拦车,手里提的大竹篮里还剩有几棵青菜。依旧是沿着山谷继续前进,河对面的山脚下有白色独立的小房子,背景是高大被红叶覆盖的山峦,一切美的都无法言说。途经一条正在施工的山谷,坡面上有妇女正在忙碌的种植。询问旁边的中年男子,他说这条谷的名字叫花谷政府正在大力修建,你若明年春天来,所有的花都开放了,满满的一山谷。蓦然,我竟被这人朴素的描绘所感动,也感动与这个政府。一路上,我已逐渐了解到这个政府是多么赢的民心。一路的好山好水。

大概过了一个小时左右,售票员提醒职中到了,然后我跟两个背双肩包的小男孩一块儿下了车。很简单的城镇街道,就一条比较平坦的水泥路,别无选择。大概有五分钟的路程,便看到了学校的招牌。等我满是希望的跑过去的时候,发现大门只留了仅通一人的缝隙,门房里是一堆人围着看一个小电视,还夹杂着女人的笑声。我敲了敲窗户,里面有人回应紧接着开了门,当我站在门口询问那个会画脸谱的人后,结果他们都笑了起来。一个女人说,你来迟了半个钟头,他刚走不久,今天他专门来上班接受县电视台的采访。我本来还想着索要那人的电话号码但被他们笑得没了底气,而且我没理由让那人再跑一趟,当时我想要是我有一个市里的记者证外加一台摄像机也许情况会不一样。我失望至极,半天的希望瞬间落空心里满是挫败感。

遇见那个老人时,我正在木吊桥的桥头,一边看着底下澄清的水色一边犹豫着要不要去河对面的教堂,那是一栋二层的白房子,很像当地人的平顶房,只是在房顶写着耶稣大爱几个字。就在这时我看见了这个老人,他站在桥头看着我。这个地方很小,来一个陌生人很是显眼,而我这种闲散无聊的人更是少见,就像我在河边行走时引来路旁很多妇女的眼光一样。结果在我对他笑笑算是打招呼的时候,他竟然有点拘谨,脸上的微笑很不自然。在我向他打听村里有无画脸谱的老人时,他的神态才微微放松了点,说到,这里是小地方,没有什么画脸谱的老人也没听说过。这样的答案还是有些出乎我的意料。在我眼里很有诱惑力的东西在这个老人眼里就像是我在打听菜园子里的青菜一样平常不过。脸谱的事算是没了下文,这样面对一个老人也很是没意思,然后我自己找话题去说,简单了解了这里的生活状况及留守情况后我突然想到了文化大革命。我素来爱听故事,特别是那个离我已经很遥远、荒诞而颠覆一个时代的时期的故事。当我问起这个老人关于文革时这里发生的状况时,老人看了我一眼然后笑笑说,现在已经几乎没有年轻人问过这个事了,年轻人都在城里忙着自己的事。我说,我现在在念书但还是很喜欢农村,因为我的家人都在那里,同样我也喜欢听故事然后把它写出来直到变成书上的文字让更多的人都能看到。老人缓缓吸了几口旱烟,便把烟锅在桥上的石墩上狠狠的敲了几下,磕出黑乎乎的烟头,紧接着又从烟袋里掏出些土黄的烟丝装了进去,叭嗒叭嗒的吸了起来。

“那个时候我还是很有一把子力气的,当年村口的那个石磨就是村里人托临村的赵石匠打好后我硬给扛了回来的,一路上除过停下来在临村讨了口水喝,就再也没让石磨下过肩。”说到这里老人很不好意思的笑笑,“当时有一堆小媳妇正坐在路边拉着家常,无非就是谁家的鸡又刨了谁家的菜园,谁家男人多能干地里的活收拾的利利索索。结果她们看见我讨水喝就立马炸开了窝,这个说你是那个村的那个说你娶媳妇没?我当时还没媳妇,一听那话身上就跟被鞭子抽了一样,脸变得滚烫的。结果她们一看我那怂样更是笑得起劲,这些女人呵。”老人呵呵的笑了起来。

听到这里,我耐不住性子了,看看手机,快到开车的时间了。老人看到了我的动作,便说到,时间快到了吧?我还是很想把那个故事听完便说,我赶天黑回去就好了,不着急。那然后呢?你喝到水没?

老人相信了我的话,其实那时候才早晨十一点多,离天黑还早。老人继续说到,最后她们也笑得没劲了,一个嫂子看见她们中间的一个姑娘一直低着头摆弄着针线没有出声就一把抢过她手里的鞋垫大声嚷嚷了起来,哎呦,瞧瞧这针线活做的这针脚连个麦尖都插不进去,看这花还是鸳鸯戏水的,春子你是看你姐姐嫁人你眼馋了吧。那些人一听这话轰的一声笑了起来。那个叫春子的姑娘羞红了脸,伸手把那鞋垫夺了回来,一对水灵的眼睛睁的圆圆的。我站在那里走也不是等也不是,最后还是一个上点年纪的嫂子瞅着我说,你们闹了也闹过了,笑够了就给这小伙端碗水去,别让人家以为咱村不懂礼数呢,春子,你家离这儿近你去吧。那个眼睛里有一潭水的姑娘就听到这话就松了一口气,赶紧站起来给我说,那你跟我回家走吧。结果那群女人一听这话又笑的喘不上气来。

就这样,春子在前头走着我扛着石磨跟在后面。当时是春天呢,地里的麦苗长得老高了,稍微起一点风就摆个不停晃的人眼晕。眼一晕人就容易犯混,当时春子穿着裁剪的很合身,一走路腰间的衣服一松一松的,看得我心里直犯迷糊。春子肯定没有想到我当时就有了冲动要是她知道了一定踹我两脚臭骂我一顿。我就这样一直犯着迷糊没有意识的跟她走到了家里。春子很是细心,说刚出了一身汗不能喝凉水容易伤胃,然后就倒了一大洋瓷碗的开水慢慢等着变凉。当时我就想娶媳妇一定的娶她这样的,知道疼人。等我咕咚咕咚不换气的将那一大碗水灌进肚子里后我才抹抹嘴看见了春子的表情,她一脸惊讶的盯着我,头扬得高高的。春子说,你喝水的样子真像一匹马。一听这话我那混劲又上来了,就直愣愣的对她说,你真好看。当时春子听到我这话,就呆住了,我以为她会骂我一顿或者让她兄弟来揍我,但是等她反应过来后“噗”的一声笑了,直笑得弯下腰直喊肚子疼。我一看她那样子也跟着傻乐起来。从那以后我就喜欢看她那样笑,因为她总是让我觉得自己是多么的有意思,而作为一个男人能让女人那样笑也是值得自豪的。临走时,春子喊了我一声“傻大个儿”就帮我找了个瓶子,里面装着满满的一瓶子红糖茶水。而我告诉她,我的名字叫庆生。

此时已经过了一个多小时了,我站在桥头,老人继续不紧不慢的说着,我看得出他在极力的想着措辞想努力说的更清楚一点。老人频频的中断讲话,他已经需要时间去回忆这些已经过了很久的事情了。河水清澈带着寒气。

“那然后呢?”

“然后,我就娶了她。我知道她喜欢我,她家的那匹马一直是她喂养的,把它当宝贝一样的看待,每天早晨都必须去割还带着雾气的嫩草,每天下午都带它去远点的河里找干净的水。那匹马最后也被她惯出了毛病,旁人给它喝水时只要带一点点的土腥味儿,它就一口都不喝了。唉,跟她一样的倔啊。结婚的时候,那匹马就当做了陪嫁。那一天春子是骑在马背上来的,打扮的特别好看,特别是那眼睛又大又亮真像是装了一池子清水,都能照出人影来。村里的小伙子一看到她,眼睛都发直了,都骂我说我捡了个天大的便宜,要不是有一身子蛮牛力气哪能娶上这么漂亮的女人。我听了那话后,虽然表面上顶嘴但心里甜滋滋的。本来啊,这日子就这么过了,等来年她给我生个儿子这日子就更是有滋有味了。”

老人说到这儿,语调更缓慢了,近乎自言自语。我必须更靠近他才能听清楚,听着老人长长的叹气声,我的心情也沉重了起来。本来跟老人讲话就带着暮年的沧桑和悲凉,结果这位老人将我引进更为难以忍耐的情绪中去。我看着老人眼睛里出现悲慽的东西,虽然有些残忍但时隔几代人,把这些事情说出来何尝不是一种释然。

“那你是说……日子没按你设想的走吗?春子怎么了?”

“唉,春子最后死了”

“春子……死了?”我呆掉了几分钟才反应过来。难产?不对,才六个月呢?

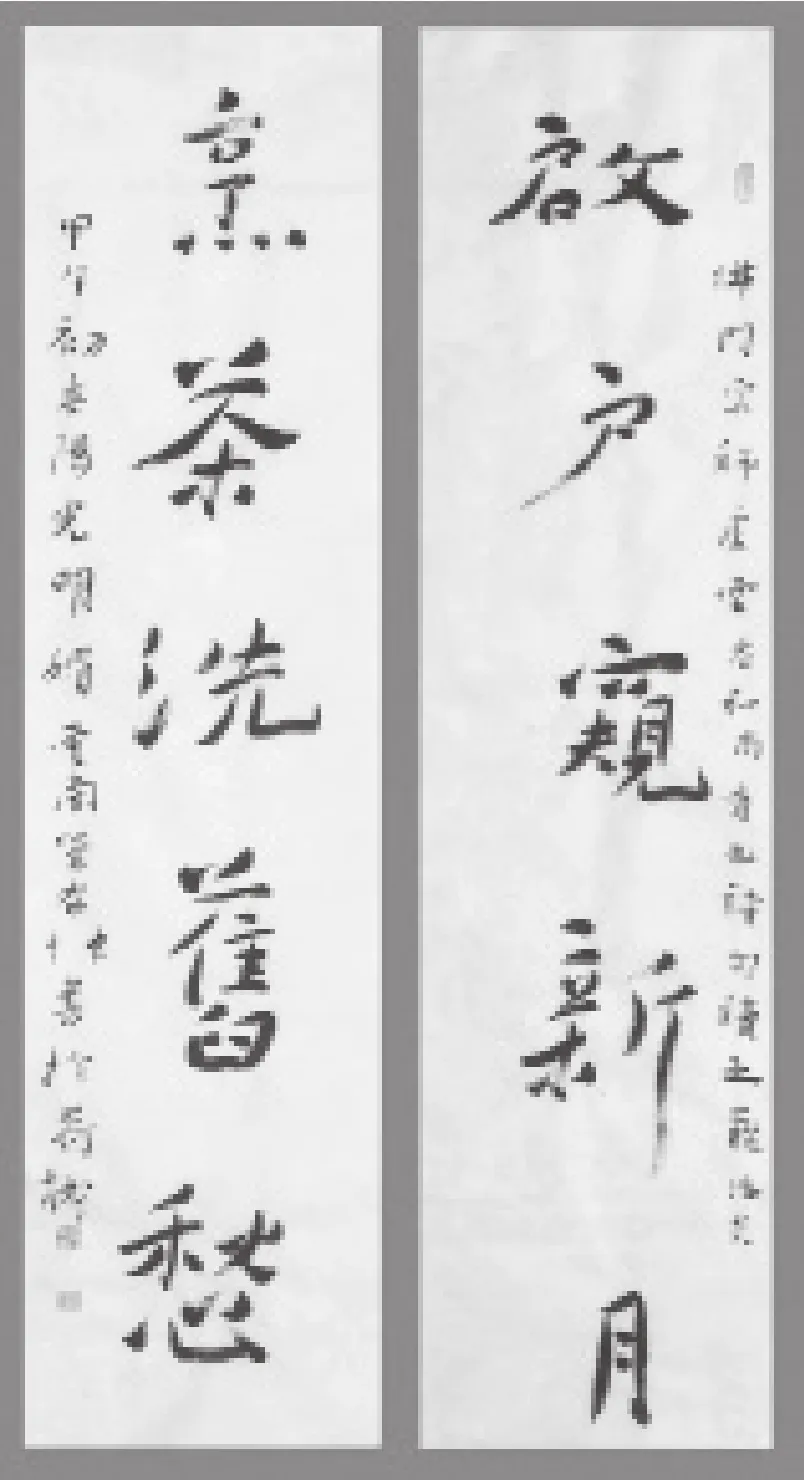

书法 左权

“是啊,死了,其实就是一条狗惹出来的事。那天本来好好的,我跟村里的男人一块儿去上工,临走时春子刚蒸出来一锅苜蓿菜馍,就是一半玉米面一半菜那种。那真是香啊,我一口气吃了四个,才抓起锄头准备上工,临走时春子还给我往衣服夹层里放了几片馒头说翻地耗体力让饿的时候偷偷吃几口。结果我跟村里的男人走到岔路口时蹿出来一只半人高的黑狼狗,它像是跟我有仇似的,上来就扑到我身上撕扯,我都能闻见它嘴里的恶臭味。一看就知道这狗是吃野物的。旁边的男人一看这架势就赶紧帮忙,都用上了手里的物件。我当时都吓楞了,傻呆呆的看见那狗被拉扯开,被人往死里打,结果等我反应上来就出事了。那时候也是年轻气盛,一看那狗竟然还用阴黄的眼睛还死盯着我不放,我就恼了,喊了一声“狗日的”就拿着锄头冲了上去,结果一下子把那畜生的后腿打断了。你说,我没事干嘛跟那个不懂人话的畜生较劲啊,我现在才看清楚那狗是地狱爷爷给我下的套,结果我就钻了进去。就在这时候,结果那个房老婆子不知道从哪里冒了出来,一看我正那锄头大狗就哭喊了起来。她盘腿往狗旁边一坐就把头发弄乱衣服弄得脏脏的哭骂起来,从我祖上一直骂到春子和儿子。我们那一群男人有些一看到是她就赶紧走掉了,怕惹麻烦,剩下的都是些本家里的兄弟。这就慢慢的有人围上来看热闹了,有些人爱听她那些骂词,地主不接受改造欺负贫农,地主不听毛主席的教导,当然骂的最多的还是我祖宗。哦,我忘了说了,那时候我家的成分是富农,房老婆子家的成分是贫农。春子刚嫁过来不久就赶上了划成分,那天屋里一下子涌进一帮子人。村长领着上面来的领导来这儿看看那儿摸摸,还问我有几亩地,我就老老实实的说了还说这是我爷我爹他们辛辛苦苦攒下来的。结果我报数的时候看见那上面来的人眉头紧皱起来,手里的笔在那纸上勾了一下。我当时还不清楚成分是啥东西,就凑到村长跟前打听,这时候那个王二不知道从哪里蹦了出来,还喊着说他家是绝对的地主我还看见他们家欺压贫农做长工了呢。天知道这句话是从哪里说起的?那领导一听这话就跟被雷惊了一样,一把拉住王二仔细盘问。结果王二说他就在前几天看见一个穿的破破烂烂的矮个子男孩子牵着我家的马去河边,回来时还打了一大筐的草都快把小孩压没了。我一听这话就放下心来,说那是王二误会了,那男孩是春子的弟弟都是十九岁的小伙了,他是来看他姐顺便帮忙喂了下马。可是那领导没笑也没说话,盯着我看了一会儿说,不管那小孩是春子她弟还是你弟,他都是受毛主席保护的是新中国未来的接班人,你这样做就是没把毛主席放进眼里,是典型的封建地主思想。我当时一听这话就傻了,那些天凡是跟地主沾上边的没有一个不耷拉着脑袋做人呢。可是那领导根本就不听我说话,用毛笔在那纸上重新勾了一下,就这样我家的成分变成了地主,临走到门口我听见那村长压着嗓子给领导说,终于逮找个现成的了。

那天最后还是把村长惹来了,紧跟着就是王二,他就是村长的狗皮膏药,村长走哪他跟哪儿。村长来后,那王老太就一把抓住他的衣角哭喊着要讨公道,说是我看不起贫农在她家狗身上出恶气呢。那王二论辈份是她的侄子,一看那情况就跟在村长后面咬舌头说这是我不满意上面的划分结果,是故意找贫农麻烦呢。那个村长也是个软耳朵,禁不住那么上纲上线的,再说那时候也没人敢跟贫农对着干的。这事到最后村长让我们拉了辆单轮车把狗放上去,说是去找个大夫看一下,把那断腿给接上,这事就这么算了。可那年头人要是断个胳膊伤个腿的才找族里面懂点医术的人接上再开几服药,那样一家人都得紧巴巴的过上好几个月,没见过给狗接断腿的。可事情啊就是这么走的,我也没办法,谁让咱是富农啊。那天我推着木轮车赶了三个小时的路才找到那个兽医,好说歹说才让他勉强同意把狗那断腿接上,赶我回家的时候,天都黑的啥都看不见了,结果摸黑过河的时候,脚下一划连人带车一起翻在河里。你说,那狗也是该命绝到这里了,没把它打死倒给淹死了。

等我一身泥水又冷又饿的回到家里才发现春子正坐在正屋里的小板凳上,炕上坐着王老太婆。原来我推车去给狗接腿的时候,王二领着他们的本家人将王老太一路高抬到我家里说要等她家的狗跑着回来,春子哪儿见过这种阵势一下子就吓蒙了,结果都不敢吭声一直挺着肚子站在墙角,后来还是一个村里人实在看不过去才给她找了把小凳子。那王老太一看她家的狗死了,就在炕上闹开了,一把鼻涕一把泪的全抹在墙上。但那时也没人敢拦啊,就连村长都站在那儿不敢出声,那时候没人担得起欺负三代贫农的这个罪名啊。就在那晚,家里稍微值钱点的东西都被拿走了,春子唯一的一方块镜子被划花了,他们说那是小资产阶级用的东西。等人都走完了对着被翻的空荡荡的屋子春子才长出了一口气瘫坐了下来,而我对着那只背回来的死狗也傻愣愣的看着,这就是命啊,不管你是跑还是走这狗就是该命绝了,碰上人也是这么个道理。我是想明白了,就算这只狗没有死那该来的还是会来的,大不了换个法子。可怜的是春子,闹了一晚上都不知道是咋回事。等我一五一十的把事情给她说了一遍,鸡都叫头遍了,我们就没脱衣服躺了一会儿想着明天还要上早呢。

我以为这事就算完了,该骂的都骂了该砸的都砸了。第二天早上我刚端起饭碗就听见一阵哭号声,一阵比一阵紧也越来越近了。我当时就感觉不对劲,结果刚一脚跨出大门就跟王二撞了个满怀。我往前面一看吓了我一跳,只见七八个小伙子拉着一辆架子车,上面铺着一层层的麦杆破布片等乱七八糟的东西,那王老太婆就躺在上面哼哼唧唧的,几个女人围着车子不停的哭,声音越来越大。我当时就纳闷了搞不清楚是咋回事,王二把我一把推开就吆喝着让那几个小伙子把车拉进了院子,看都没看楞在院子里的春子。他来回打量了几下我那几间土坯房就指着我跟春子睡觉的那间屋子说,让老太太歇在这间吧。他说完就开始指挥那几个小伙子把王老婆子抬进屋里,照旧看都没看我跟春子,我只好瞅了个他喘气的空档说,王二,这是唱的那一出啊?昨晚该说的好话也说了,该赔的也赔了,事也该过去了吧。那王二听了我这话,翻了个白眼往地上“呸”了一声说道,事过去了?你说的轻巧,你把狗打死不算还敢打我婶,她自那天回去就一直身上不舒坦说腿脚疼的厉害,我猜就是你这混蛋打的?当时我还以为是一场误会呢就说,王二,那天我确实打了狗可绝对没碰过你婶半个指头啊。王二往我跟前跨了一大步指着我说,好啊你还敢耍赖皮,我那天刚去就看见你硬拽我婶胳膊呢,这会儿咋变成软蛋不敢承认?我说,王二啊,咱做人是要讲良心的,那天明明就是我拉了下你婶好让她站起来,你咋不分好坏呢?王二一听这话,那脸就跟刷了一层泥巴一样,变成灰的了紧接着又变成涨红的最后成了茄子那种酱紫的,他一挥手放在旁边的扣酸菜缸的黑陶碗就啪的一声摔在地上,立马碗底跟身子就成了两半。我看见春子斜靠在墙角吓的哆嗦了一下,差点哭出声来。王二指着我鼻子骂道,好你个张庆生,打了人还有理了,我告诉你张庆生我婶要是没好利索了你休想享清福,你要是敢欠她一顿饭我绝饶不了你,我婶的病你要是不给看彻底了,我就算找到镇长也得把这事说明白。我一听这话就知道了,他这是赖上我了。等他们一大帮子人吵吵闹闹的把老太婆安顿好走后,就剩我跟春子两个人站在院子里。春子前一晚上几乎就没合眼,现在被他们一折腾就更是憔悴,更让我难过的是,她害怕但不敢哭,憋的眼睛都肿了起来。我走过去给她说,春子,我对不起你们娘。春子只是眼泪汪汪的看了我一眼就转身去那间屋子了。她就是这样倔强的一个人,能把快溢出来的眼泪硬生生的给吞回去。

这样在家过了半晌我就去出工上地了。那天,周围的人看我的眼神都变得怪怪的,我往地头一走原本叽叽喳喳吵个不停的女人一下子就安静了下来,只顾着埋头干活。我知道她们的想法,碰到这种事谁沾点关系都会倒霉,特别是成份太高的,一不小心就要挨批斗。那天,地里的人都埋头干活,每个人都卖力的挥动着锄头,就好象只要埋头干活就能让人忽略他的存在。天黑下去了,我就跟在别人后面往家走去,这时候小虎也慢慢的拉在了后面,他是我的一个本家兄弟。我不敢跟他说话,怕把祸也引到他身上,我们这个姓已经在村里没有任何地位了,是人人都抢着批斗的大地主。结果,等我们离人群拉了好大的距离他悄悄的拽了下我的衣服说,哥兄弟没本事,帮不上多大的忙,但要是有用的上的地方,你一定的跟我说。他说着就悄悄往我的袖筒里塞了一个圆滚滚的东西,那是一个馒头。我其实心里很感激,在那个年代已经很少有人这样关心一个地主了,即使是一个家族的。最后我收下了那个馒头,给他说了三个字:我认命。

那天回到家我才想起自己已经一天没有吃过东西了。我刚一推开们就听见叫骂声,一声比一声不入耳。我看见一地的碎片,黑色的土陶竟发出银色的光来,比正午的太阳还刺眼,春子站在墙角低着头眼睛盯着散落的几个菜卷,紧紧的咬着嘴唇,王老太婆一手插腰高声叫骂着。我已经习惯了这种骂声,在谷场的批斗会上这样的声音震的人脑袋嗡嗡乱响,眼前发暗。听了一会儿我才算是弄清楚事情了,原来她嫌春子做的早饭太寒酸了,就几个馍馍和一碟咸菜不像是地主家的饭菜,是故意做给她看的。结果春子说了一句这已经是家里最好的饭菜了,就惹来她的一顿摔骂。

看到这里我上去把那几个菜卷捡起来拍拍上面沾的土星,看着王老太婆说,王婶,这饭菜要是做的不合你的胃口我就叫春子重做,家里还有好点的玉米面,那是留着给春子补身子用的。你既然身体不舒服就要好好躺着不能动气的。王老太婆听了这话才停住了叫骂,喘了喘气斜着眼睛说,明白就好,快点做饭去吧,我等着。说完就迈着小脚走进房间,顺手拿了一个馍馍。春子瞪大了眼睛看着我,眼里满是惊讶。我知道她在想什么,我在王老婆子面前已经不像个男人了。我就对她说,我有自己的打算,你先去用那点玉米面做面条吧。春子还是相信我的,看了我一眼就动身去取面粉了。看到春子有些臃肿缓慢的背影,我的眼泪一下子就出来了,我对不起这个不肯哭的倔强女人,我对不起她。

待了一会儿,我感觉眼泪差不多风干了,就进了王老婆子的房间,进去的时侯她正盘腿坐在炕上大口的啃那个馒头,看见我进来惊讶的半天嘴没合上。我没跟她绕弯子,就拉了一把椅子坐在她面前看,她一下子就把嘴合上了说,你小子想干啥?我当时特别想笑,她脸上的皱纹在说话的时候一下在紧紧缩在一起,狭长的眼睛里有着闪烁的光,那样子像及了被人堵在屋子里追打的老鼠。我说,张婶你别害怕,我不会把你怎么样的,我还有春子和儿子呢,我不能让他们为我受苦。我也知道那狗的事不是那么容易就翻篇的,你这病不是一两天就能好的,我今就是想要你一句明白话你到底要我咋弄你才肯放过我跟春子呢?王老婆子听了我这话脸上紧绷的皱纹一下子就掉了下来,她斜着眼看着我“哼”的一声,算你还识象,这事我要是告到镇上就有你好看的,不管走哪儿我都是贫农就是镇长也不敢动我一下。我说,我知道,我知道我现在走哪儿都没站人前面的机会,你就说吧,你到底要让我做什么?她盯着我看了半天才说,要说容易也容易你得当着全村人的面给我赔个不是。我听了这话心里还松了一口气说,这个容易,我挨的批斗够多得了,这两年最不值钱的就是脸了。说完,我竟然在她脸上看到一点笑意,让人心里渗的慌。结果她说了一句话,让我到现在都记得她说话时的表情。她说,你给我赔不是就得好好安置我家那狗,你的披麻带孝给它亲自挖坟送葬。我听完这句话就轰的一声,整个人感觉慢慢的飘了起来,眼睛里的一切都变成了一片白色,白色的墙壁,白色的人影,白色的屋顶,甚至我看到了白色的夜空。我瞬间听不到她还在说些什么,只看到她的嘴一张一合频率越来越快,我都有点冲动想上去把她的嘴捂住让她安静下来。不知过了多久,那些声音才像丝线一样穿过我的耳朵。我扶着桌子站起来,向门口走去就跟丢了魂一样,等到门外我才发现自己的两条腿抖的厉害,都不知道自己是咋过来的,抬头看了看天果然是白色的一片。这时候已经很晚了,春子端着一碗面条正看着我,我对她笑了笑。她说,你咋站在这儿,还不快睡觉去,明天还要上工呢。我把手从那门框上拿下来,暗暗使了一把劲说,我头闷来院子里吹吹风,那赶紧给她端进去吧,你也要赶紧歇了。说完这话我就赶紧低了头进了屋子,我怕再不进去春子迟早会看出我撒的谎话。那天晚上。我跟春子都没有睡好觉,我听见春子不断翻身的声音,甚至当我感觉到她紧紧的贴着我看着我的时候,我都假装睡得很沉还嘴里嘟囔着梦话翻了一个身,直到我听见她几乎用轻的几乎感觉不到的声音叹了口气。那天晚上,我身体所有的毛孔都像是打开了一样,任何的风吹草动都会引起我的一阵紧张。

第二天我眼睛一睁就上工去了,家里已经没有馍片让我垫垫肚子了。我上工的地方是在村子后面的一个石头山,就在上面有一层薄薄的红土,不长庄稼只长木头。可是那时候整个镇子都要响应政府的号召,砍去了那些长了几十年甚至上百年的老树,都改做种麦子玉米红薯了。村子里成分好的人都不愿意上这里来,因为山高路陡的还打不出来粮食,村长就把我们那些富农地主打发到这里来,说是要改造我们。那天情况还好了一点,大家当着我的面开始说说笑笑逐渐恢复以前的亲切了,我想大家都是明白的,只是不敢站出来表态,我其实很感激他们的,那时候不落井下石就已经很讲仁义了。中午大家都收拾工具准备回家吃饭了,我还一个人使着大力气挖地,脸上的汗都变成了盐粒。小虎看我没走的意思就过来说,哥,你咋还不走,这地里的活没有做完的时候,先回家喂下肚皮吧。我给他笑了一下说,没事我这活就是没个干到头的时候,但今天这活还做的差太多了要是让别人看见了又要嚼舌头了,你先回去吧,我再干会儿。他说,那好吧,唉,就怕别人找事啊。说完他就走了,看到他快转弯了我才想起来,给他喊了一嗓子,给你嫂子说下,我晚上回去。接着就听到他憨憨的一声,知道啦。我眼看着他转过那道弯不见了影子,我才四处打量了一下,很好一个人都没有了,只有更高的山顶传来的一点点声响。我提着锄头四处向山顶走去,越走树越多也就越阴森,这山有三千多米高呢。大概走了一个多小时我才瞅好了一块地方,中间长满了荒草但是很平整,四面都是粗壮的老树,不远处就是一处绝壁。这个地方平时应该没有人来,很适合做墓地。我把周围的草都留着,中间割了一块空地出来,然后就开始挖坑,慢慢的便出现了一个大概的样子,尺寸刚好是一只狗的大小。我承认我已经不像一个男人了,更或者说我已经懦弱到不像一个人了,我也不想这样,可我斗不过那些人我不能让我的儿子一辈子活在地主的影子下。我看看隐隐约约的太阳,光线变弱了,我就收拾了东西用杂草把那坑遮起来,我当时想着明天再挖一下午就可以用了,只是我没想到这个坑最后埋的竟然是春子和我的儿子。

书法 管布坤

那天等我回到地头,干活的人都来的差不多了,就单单不见我那几个本家兄弟。等我锄完了半亩地他们还是没来,我不知道咋回事就感觉心里突然难过的不行的,胸口像被什么东西压住了出气都不顺畅。我直起腰长长出了一口气才感觉稍微好了一点,我看看周围的人他们都沉默的吓人,我实在忍受不了这种气氛了,就跨过几道土坎问离我最近的那个年轻媳妇,那几个兄弟咋都没来呢?那年轻媳妇听到我说话就像突然吓到了一样,张着嘴支支唔唔的说不清,我以为她还是害怕不敢跟我扯上关系。这时候村里很有威望的八叔从地头直直的朝我走过来,而周围的人也跟着八叔走形成了一个半圆把我围在中间。八叔说,庆生,你回家吧,春子出事了。我当时好像还对他们笑了一下,那些白色的人影又出现了,可是我还能看见火红的太阳,我从来没见过那么大那么红的太阳。我知道他们都紧张的看着我,可我还是对着他们笑了一下。那时候我才开始真正的难过,我相信没有人经历过那种难过,因为不久前我听到一个词语叫绝望。那天我跑下山的时候,后面跟了一大批人,浩浩荡荡的涌进村庄,现在想起来那场景应该很好笑。

我一进家门就看见院子里放着一块木板,春子躺在那里,身上蒙着一块白布。我知道她是春子,可是她的肚子平平的,一潭血水将白布的两个角染成了红色,其中夹杂着泥土草屑肮脏不堪。我当时心里特平静,我没有扑在那里大哭,就跪在春子的旁边仔细的给她擦着脸上的泥土和血渍,仔细的看着她,一下一下,很认真的。不知道过了多长时间,周围开始有女人的哭声,开始是一个小声的哭慢慢的就变成一群女人的哭号。春子一直不喜欢太吵。我就站起来给她们说,不要哭了,大家都回去吧。就在大家看着我的时候我发现王二从门口进来了,我当时啥都没想就顺手拿了一把锄头冲到王二面前,等大家和王二自己反应过来,他已经躺在门口了。暗色的血从他的腿上流了出来,令我想到了中午看到的太阳的颜色。有人惊呼了一声,周围的人都胡啦一下跑到门口围成了一个圈,像一群认真看耍猴的人。我在那里等着,可是这次没人来找我麻烦。王二被人抬出去了,跟走了一大批人其中就有王老婆子,院子显得干净了很多。有几个本家媳妇悄悄的拉她男人的衣服,可被男人狠狠的瞪了一眼就不言语了。小虎过来说,哥,不能让嫂子睡外面啊?我走过去把春子轻轻抱了起来,就像去年我把她从马背上抱下来一样,我让她躺在炕上,还给她说了好一会儿话。我说,春子这下他们都走了,大家也都安静了,没人再吵咱们了,你可以静静了。咱儿子的名字我都想好了,就叫庆生,老子跟儿子叫一个名字,我是老庆生他是小庆生。说到这儿我嘿嘿的笑起来,我能看见春子也在笑。我知道她在说,我喜欢这个名字,就叫庆生。