南 方

□ 牛利利(兰州大学)

南 方

□ 牛利利(兰州大学)

今天我就要启程去南方了。二十多年以来,我一直生活在北方。南方似乎比我未曾谋面的祖先们还要遥远,可它一直蛰伏在我的心底,像是一粒温热潮湿的种子。

火车慢慢驶出了站台。我望着车窗外稀疏的树木与连绵的山,直到夜色涌了上来。我转过头,一个中年男子正看着我。他微微一笑。

小伙子,是要去哪儿?

南方。

以前去过吗?

没有。

南方,很好的。他的眼睛中发出了柔软的光。我出生在南方,在北方工作,已经十多年没有回过老家了。

这么久?

太忙了,有很多事情放不下。

他惆怅地叹了一口气。其实又有什么放不下的,不过是自己看得太重了。他开始细细讲起他记忆中的南方来。樟树,槟榔,门前的小河,数月不停的雨。跟着他的叙述,我的眼前也展开了一副南方的画面:湿热的风,青石板的小路,白墙,黑瓦,冒着白气的大锅旁,一个女人高声喊着:“卖抄手,卖抄手!”

有亲戚朋友在南方?

没有,祖祖辈辈都生活在这儿。我摇了摇头,看着窗外。远处的山沉浸在暮色之中,缓慢地向后移动。近处的杨树,像是一具具巨大的干死的蜈蚣尸体,张牙舞爪想要抓住列车,却又被迅速地甩在了后面。一勾新月,从东面的荒山上露出了半个头。

第一次去南方是不是很激动?他又问。

我违心地摇了摇头,说,没什么可激动的。而且,听说南方很热,我不喜欢热。

呵呵,确实很热,他眼睛中漾出了笑意。北方人是不习惯的。但正因为天气热,雨水多,所以物产才会那么丰富嘛。你看北方,到处是光秃秃的山头。在南方,到处是草,是树,根本看不到地皮的颜色。

我听着他的话,眼睛又看向了窗外,想象着无尽的黄土上长满植被的样子。水一般的夜色在大地上缓缓流淌。忽然,我看到窗外一个模糊的人影,是她!我心中一惊,赶紧贴近了车窗,仔细看去,却什么也没有发现。是我看错了。

怎么了,看到了什么?中年男子好奇地问。

没什么,一棵小树,我神色平静地说。中年男子又开始不停地说,要回到故土了,他很兴奋。可是我一句也听不进去了。在我的心中,之前幻觉中的人影慢慢清晰起来,像是氤氲的雾气缓缓散尽,露出了林中的景色。

那人影是我初中时一个叫做晓琪的女同学。她是南方人,她是我认识的所有人中第一个成功自杀的。那是初三的夏天的一个傍晚,夕阳将人影拉得很长很长。在教学楼与花园之间,她身下的血液泛着灿烂的金光。她是我的同桌,我看到她在血泊中幸福地微笑。

她生前常常和我说起南方,带着无限的惆怅和怀念,带着一种悲伤的笑。我的注意力却一直集中在数学练习册上,为了表示礼貌,每隔一分钟,就“嗯”地答应她一声。“南方啊南方,我什么时候才能回去啊。”她忧伤地叹息,目光投向窗外。在她死后,“南方”这两个字在我的心中突然发生了变化,我开始迷恋起南方来。我开始回忆晓琪话中关于南方的点点滴滴,每个新回忆起来的名词都会引起我无限的遐想。

自杀似乎是一种传染病。晓琪自杀后的一个月内,又有两名女生从教学楼上纵身一跃,在水泥地板上开出了生命与年华的最后一朵鲜花。我开始在夜里深深地怀念她们。在想象中,我和她们一同交流,一同生活,我与她们的感情日渐深厚,举止也变得亲昵。我抚摸着她们光洁的肌肤,她们将潮湿的目光投向了我。她们说起深藏在心底的渴望,语调是那么的轻柔,像是冬雪压弯了芦苇。多么悲伤啊,那些不变的渴望。她们神情悲切地说。

最后在一个夜里,我将她们的死亡都归入到了南方的诱惑,晓琪表示同意。然后,她们令人留恋的肌肤突然变得腐朽,姣好的容颜上生满了蛆虫。

明早五点就到站了,不过是一梦的时间了。中年男子的语调突然变得忧伤起来。

我从回忆中回过了神来,说,是啊,隔着一个梦,就到了南方。

他笑了笑:不知怎么回事,我的心里又突然莫名悲伤了起来。

这大概就是所谓的“近乡情更怯”吧。

近乡情更怯?说得真好。他从口袋中掏出一盒香烟来,取烟的手指却突然一停顿,大概是想起了火车上的规定,他又将香烟收了回去。

家人和朋友大多在南方吧?我开始没话找话。

他摇了摇头,说:早就离了婚,女儿去了美国,父母也不在了。朋友嘛,似乎也没有。

那你回去是为了什么?

我也不知道。他说,以前工作很忙,没时间回去,现在故乡没什么可以留恋的了,我却不远千里而来。或许,只是想看看老家门前的那条小河和那棵大榕树,再吃一碗又酸又辣的米粉。

回去,你一定会失望的,我毫不留情地说。

或许吧,失望的话更好,这样我就不必经常梦到故乡了。他看着窗外,半天不说话。“咣当咣当”,火车撞击铁轨的声音突然变得清晰,像是有人在轻轻敲打着车窗,可你看不到他。

中年男子站起身来,说:我先去睡了。他转身上了床。我一人坐在窗边,看着黑夜,寻找那个敲打车窗的人。我只看到了寥落的星辰挂在天上,仿佛快要掉下来似的。

我记得自己曾经问过晓琪,南方的星星和北方有什么不同。

南方的星星就像是……她想了半天,忽然眼睛中闪出来一道光。她说,南方的星星像是冰糖渣,又亮又甜。说完,她的脸上露出了笑容。这个比喻一直留在我的心里。

我开始怀念晓琪,我对她一直抱有好感,直到她死后,她成为了我的初恋。

在想象中,我和她曾自由地奔跑在紫色的夜晚下,天上的星星多么漂亮。我的手里擎着一盏黑色的油灯,她说:“不要跑太快,不然风会吹灭灯盏。”我放慢了脚步,她又说:“快点跑,天要亮了。”雨露沉重地落下,荒原上的高塔像是灵魂尚未离去的尸体。“去南方,去南方!”她高兴地叫嚷着。周围回应着嘈杂的笑,像是放肆的野草。晓琪突然又站住,茫然地看着远方,四周一片死寂。

我想象中那焦躁而又喜怒无常的女友啊。

现在我快要到她的故乡H省了。我在内心渴望着她,好久没再见了吧,我南方的美人,旅途中有些想你。我转过了头,看到她坐在我的对面。

这么多年过去了你还是没有变啊,晓琪笑着问我。

怎么可能没有变,时间只可能在你那儿静止。你永久地获得了青春。

好吧,我收回我刚才的话,你确实变了。你不再是那个满脑子只有解析几何与焦耳定律的男生了,你说话的时候,开始变得学会注视别人的眼睛了。这很好。

这都是你教会我的。

晓琪不再说话,她低下了头。我看到了她漂亮的耳廓。

你现在还那么悲伤吗?我问她。

她蓦地抬起了头,眼中竟含着泪光。是的,我很悲伤。我不知道为什么悲伤像是鬼一样缠着我,就像现在我缠着你一样。我被那样的悲伤耗尽,从楼上跳下时,我已成为了一具空壳。

我知道你的悲伤。可你最终不是回到了故乡吗?

不,她忧伤地摇了摇头,我失去了回去的路,我一直沿着铁路飘荡,希望相逢一个熟识的人。

那么我带你回去吧。我将手放在了她的肩头。床上躺着的中年男子翻了个身。

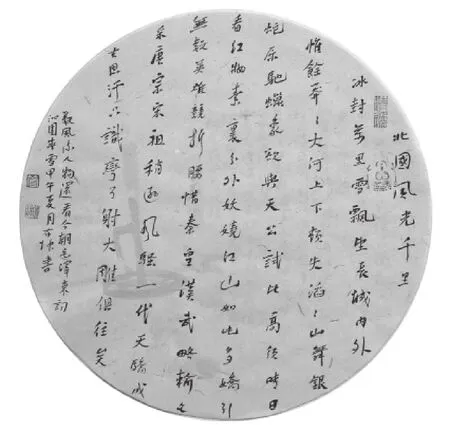

书法 管布坤

你也赶紧去睡吧,晓琪说,我在前面的铁轨上等你。你明天还要早起呢。

不,咱们就这样呆着多好。我的心里也觉得寂寥,想和你聊些什么。

聊什么呢?

我……我不知道。我笑了笑,我就这样看你吧。

她不再说话。我端详着她,她还是当年的样子,她永远停留在了十五岁。可那一双眼睛却不断变化,一会儿显得稚嫩,一会却又苍老。我想要仔细探寻,那眼睛却像是一团氤氲的雾气。她微微一笑,说:你真的是困了,我从你的眼睛里看到了,不要再勉强,睡着吧,一觉醒来就到了南方。你不是说,隔着一个梦,就到了南方吗。她站起了身,温柔地一笑,消失在了我的面前。

我觉得好累,懒得去上铺,于是就趴在了桌子上。夜色流进了我的心里。窗外的景物在飞速向后奔腾,连着我与南方的铁轨在不断缩短。连绵不断的雨,漂亮的枇杷树,寂寞的小巷,穿着旗袍的女人,红色的伞,一窝随风摇曳的翠竹……

有人轻轻碰了碰我的肩头。我睁开了眼。中年男子站在我的面前,一手提着行李箱。

到了么?

到了。

夜色已然淡了许多,可以看到远处朦胧的景物。我站起身来,取下了行李箱,突然心里一震,说:我还要等一个人。

等人?中年男子疑惑地看了我一眼。

哦,没什么,我是睡糊涂了。

中年男子笑了笑,我跟在了他的身后,下了火车。

潮湿的热浪扑向我,我嗅到咸腥的气息,那气息仿佛是加速的欲望与死亡。远处的山丘绿得阴沉。

突然一个男子挤了过来。那男子长相凶恶,穿着一件破旧的皮夹克,右手藏在衣服下面。他看到了我,微微一笑。他往我和中年男子中间挤,我急忙给他让开。他站在中年男子身后,猛然举起手来。

明晃晃的刀,照亮了朦胧的夜。

中年男子瘫倒在地面上,眼睛睁得大大的,注视故乡的天空,感慨还未发出便噎在了喉咙里。

我惊异地看着凶手,他紧紧盯着我,他的眼神那样幽深,像是一片莫测的密林。我忘记了呼喊。他骄傲地微笑,不屑地离开了我,挤进了人潮。我打了一个冷颤。周围的行人一个个都面无表情,默然向前走去,仿佛死者是透明的,又仿佛他们才是死者。我好半天才反应过来,急忙跑向火车,希望找乘警来解决这件事情。我刚到火车前面,火车开动了。

我回过头发现尸体居然不见了!人们潮水般向前涌去,像一群冷漠的蚂蚁。尸体不见了,地上连血迹都没有一点。

“咣当咣当”,火车缓慢加速。我决心忘记这一场凶杀,默默注视着火车的离开。火车最后一节车厢上分明站着一个女孩子。白色的裙,飘扬的黑发,忧愁的眼神。她在火车上高声喊:你说过要带我回去,可是你欺骗了我!

不是幻觉,也不是我的想象。她的形象那样的清晰。

晓琪歇斯底里地喊道:你让我仍沿着这铁道不断游荡,却找不到回去的路!我说错了,你没有变,你还是那样的冷漠无情!

我内心分明感受到了她的愤怒,她的绝望,她的悲伤。我几乎要哭了出来,我说过要等她,早上也想起了这件事,可是……我只觉得悔恨无涯无际。

突然,有人拍了一下我的肩膀,说:走了,我们到南方了。我回头,是那个中年男子。他微微一笑,说,你说的还真不错,一下火车,我就已经觉得有点儿失望了。原来故乡不过是这样子罢了。

我终于知道是怎么回事了。隔着一个梦,就到南方了。这是我说的。

有一种判断是否身处梦境的方法,那就是回忆,回忆你为什么到这儿来,为什么要这样做。

就算这是个梦境,那它又是从什么时候开始的,是从中年男子叫醒我,还是从我登上火车?

那么我究竟是为什么来南方呢?我开始回忆。不,我停了下来。我不想去回忆。我笑着对中年男子说,您先走吧,我还要等个人。

是吗,那我先走了。祝你在南方待得愉快。

谢谢,也祝你诸事顺心。

中年男子拍了拍我的肩膀,离开了。

我转过身,追向那渐渐远去的火车。车站的工作人员在后面操着南方口音大声呼喊:喂,先生,不要在铁轨上走!危险,快回来!

我大口大口呼吸着南方的空气,天空的一角布满了阴云,今天会有降雨。白色的雨幕将会隔开我与她。一棵粗大的梧桐会淋着雨,阴郁地站在一栋小楼前面。穿着黑色连衣裙的妇人也会站在落地窗前,阴郁的目光穿过了硕大的树叶。她听着雨声,在等待着迟归的丈夫或学完钢琴的女儿。雨越下越大,路人在狂奔,只有一位诗人和一位哲学家在缓步前行,一个在哭,一个在笑。南方的雨是温热的,打在皮肤上面,像是一个个小小的吻。雨打在急速前行的列车上,溅起一层薄薄的水雾,她会在雨中舞蹈,那么悲伤,像是一株小小的柳树……

可是现在雨还没有落下。我要狂奔,我要追上那列火车,在下雨前将她搂在怀里。夜色越来越稀薄,东方露出了一丝光明。我似乎听见风中晓琪轻柔的声音仿佛梦中的呓语,她不断地说:快点啊,天快要亮了,那些美丽的星星已经不见了,你手上的灯盏呢?

红雪旅馆

1

作家听到那件事的时候,心里别提有多怕了。他惶惶不可终日,觉得到处都是陷阱。他整宿失眠,眼睛红得吓人,饭也吃不下,神经没有一秒的放松。他不断告诉自己,不要害怕,不要害怕。可他怎么能不怕!

恐惧仿佛已经和他的呼吸联系到一起,无时无刻不在侵蚀着他。可有时瞬间的孤独感会代替恐惧。他发现自己永远是一个人,现在生命受到威胁,可他没有一个人可以倾诉恐惧,寻求安慰。他又想到此刻就算是全世界的人都关切地看着他,听他倾诉,又有什么用,死亡还是要由一个人来面对。死亡是孤独的最高体现。

风很大,作家将帽子向下压了压,拉着破旧的行李箱,走在垃圾纸屑飞舞的大街上。他每一步都担惊受怕,仿佛地面上有很多看不见的细线,只要碰触到其中的一根,就不知会从什么地方飞来一颗子弹,“啾”,击中他的脑袋。天上愁云惨淡,路上行人不多。

一个身穿红裙扎马尾的小女孩从街角跑了过来,她怀里的玫瑰在阴天里显得耀眼。作家最喜欢鲜花了,他也喜欢这样充满生机与活力的小女孩。他希望小女孩能到他的面前来,他要握着女孩的手说:“世界会因为你而存在下去的,年轻美丽的女孩。”他要将自己口袋里所有的钱都给这个女孩,他还要像一个绅士一样,轻吻一下她的指尖。女孩会不会害羞呢?可是女孩跑到了他的后面一名衣着光鲜的男士面前:“先生,您要花吗?”

作家竟因为这样的小事落下泪来。他觉得自己似乎不再害怕了,因为他太孤独了。他取下帽子,抬头看到了街对面那座著名的教堂,哥特式的尖顶刺向天上的阴云。

大概会下雪吧,他会倒在雪地上,睁着眼睛,左臂向前伸展,就像那些烂俗电影里常见到的一样,身下是一片红色的雪。红色的雪,他想起了一个旅馆的名字。那是女作家G告诉他的,一个迷宫一样的旅馆。作家突然想到,如果自己躲在这样的旅馆中,会不会安全呢?

到达红雪旅馆时,已经是傍晚时分了,风已经停歇,天空更加阴沉。作家走下出租车,刚跨进旅馆大门,鹅毛般的雪花便飘落了下来。旅馆门口的灯将飞雪染成了金色。

旅馆看上去十分简陋,装修更有种二三十年前的的风格,可不知为什么作家一进入旅馆就有了一种安心的感觉,好像真的将一切危险都留在了旅馆外面。由于作家十分疲乏,所以侍者带他去找房间的时候,他并没有注意到旅馆的迷宫式结构究竟是什么样子,只知道走廊又黑又长,散发着霉味。

作家躺在床上,似乎可以听见雪花落在地面上的声音。他很快睡着了。醒来已经是第二天的中午,他觉得肚子好饿,正要出去找餐厅,侍者就端着食物进来了。食物不算美味,但他吃了不少。

作家对旅馆的一切都心满意足,他看到墙上挂着陈旧的月历,上面只有月份,没有年份。

他给自己点上了一支烟,坐在了椅子上。回忆起之前的恐惧,不仅觉得如梦一般不真实,甚至还有点可笑。白色的烟雾从他的鼻孔中喷了出来。

“如果您要写字的话,抽屉里头还有纸和笔。”站在他身后的侍者恭敬地说道。侍者微微一笑,走出了房门。

2

作家右手拿着钢笔,左手夹着烟,眼神渐渐和烟雾一般朦胧了。题目叫做什么呢?作家猛吸了几口烟,将烟头捻灭。既然现在是在这家红雪旅馆里头,那么干脆就叫《红雪旅馆》好了,如果不合适,写完后还可以再修改。他低头写下了题目。

小说的开头描述了一个年轻人来到了L市。L市是一座规模中等的内陆城市,可对于年轻人来说,这儿的一切都超越了他对繁华的想象。年轻人对L市一见钟情。可是很快他又变得失落,因为他发现在L市这个美丽而巨大的漩涡里,他连一个泡沫都不算。城市冷冷地看着他,打心底里蔑视他。可他知道自己无论如何被城市蔑视,他都不会离开。

年轻人身上钱不多,每一分钱都要省着花。最令他头痛是晚上住宿的问题,前几晚还可以睡在公园里,可这一天阴云密布,眼看是要下雨。年轻人咬咬牙,掏钱睡一晚上吧。于是,他来到了红雪旅馆的面前。

作家写到这儿嘴角不自觉地露出了苦笑。自己用这样的方式将一位年轻人和红雪旅馆扯上关系,真是太没有想象力了。不过,没有想象力又如何?他觉得自己之前写东西的时候身边总是围了许多人,其中有评论家,有普通读者,有出版商,还有媒体。他总是在担心他们的评价,所以写在纸上的每句话他都要反复斟酌,唯恐得到一句差评。他越来越觉得写作是件苦差事。

作家又点上了一支香烟,暗红的烟头猛然一亮,一大团白烟又从他头顶飘起。不过这篇小说就不必让别人去赞赏了,他决定写完之后就将它留在这家旅馆。所以现在他需要的只是故事的继续。

年轻人看着面前的旅馆,心里十分满意。因为红雪旅馆不够大,而且还比较旧。这样的旅馆一般不会很贵。但是年轻人发现自从进了旅馆,人们似乎一直在回避收费的问题。几次询问没有结果之后,年轻人在心里又想,这样破旧的旅馆就算价格贵又能贵到哪里去呢。

侍者带他走上了二楼。楼道里的光线十分昏暗,年轻人看到地面扔着什么红色的东西,他弯下腰捡了起来。是一朵玫瑰。

“这个……呃……”年轻人不知如何处置这朵玫瑰,想要询问侍者。侍者腰挺得笔直,上半身动都没有动。年轻人只好不安地将玫瑰捏在了手里。

侍者将年轻人领进了房间。年轻人手拘谨地举起,向侍者展示了一下手中的玫瑰:“这花是……”

侍者训练有素地笑了笑,说:“先生,这花很漂亮。是要送给女朋友吗?您真幸福。”

“呃,这……”年轻人正要解释,侍者已经微笑着躬身退了出去。

年轻人胡乱将玫瑰扔在了桌子上,然后重重躺在了床上,床真舒服。他看着天花板里想,这儿虽然是家小旅馆,可服务态度还是很不错的。这就是大城市啊。

年轻人躺在床上很快就睡着了,半夜被什么声音吵醒,可是他一转身,又酣睡过去。第二天早上,天还很早,年轻人就下去付钱。价格虽然不高,可也没有最初想象的低。女服务员笑着说:“我们旅馆现在推出了优惠活动,住两天送一天,很划算的,先生您要不要再住一天?”年轻人在心底快速计算了一下,如果住上三天只交两天的钱的话,确实是比较便宜了。他犹豫了半天,终于点了点头。

晚上,年轻人回到旅馆,看了会桌上的玫瑰,又觉得房子里有点闷,就打开了门,静静地注视着走廊里的黑暗。这时楼梯处传来一阵“橐橐”的脚步声。年轻人的视野出现了一点隐约的红色。是一个穿着红裙扎着马尾手捧大束鲜花的女孩。年轻人看着女孩手里的花,想说:“我捡到了你的一朵花。”可他没有说。

红衣女孩在年轻人身边停住了脚步,仰头看了他一眼,美丽的眼睛中突然露出了厌恶的光,她说:“我讨厌红眼睛的男人!”年轻人心里不禁想,城里的姑娘真是古怪。

女孩走进了隔壁的房间的门,“哐”一声关上了门。

作家写到这儿,抬起了笔,心想怪不得昨天女孩没有卖花给我。自己这几天没有睡好,眼睛也一定是通红。

3

年轻人这一晚上不知怎么回事躺在床上,难以入眠。他烦躁地翻来翻去,床板吱吱作响。算了吧,先喝杯开水。年轻人拉亮了台灯,坐了起来。暖壶里的水居然还冒着热气。

年轻人端着杯子在房间里走了几个来回,又打开了窗户,静坐在窗前。一阵风进来吹散了杯中的白气。突然,年轻人听到墙的另一边传来了“咚咚咚”的声响。他想起昨晚他曾被这声音吵醒。过了两分钟左右,声音停止了。年轻人也觉得有了一些困意。他躺在床上,伸出手刚要去拉台灯,墙的另一边又传来了“咚咚”的声响。这一次声音持续了二十分钟也没有停。年轻人一拳重重砸在了墙上,可是隔壁的声音还是在继续。

年轻人“呼”地一下翻起身来,他穿上衣服,走到楼道里,发现隔壁房间的门缝里透出光来。女孩有些嘶哑的声音从门里面传来:“妈妈,妈妈,你开开门啊!你开门让我进去啊!妈妈!”

年轻人听到女孩的声音,心里奇怪,女孩的声音明明是从门里面传来的,她为什么又要让她妈妈开门让她进去?年轻人本来不想参与女孩的事,可女孩要是一直这么砸墙,他还怎么睡觉。他轻轻敲了几下门。女孩呼喊的声音和砸墙的声音停了下来。

“吱”一声,门开了一个小缝,女孩瘦小的身子从里面挤了出来。她穿着一件淡蓝色的睡衣,头发披在肩膀上。“你敲门做什么?”

“我……本来……嗯,”年轻人不善于在陌生人面前表达,“我听到,以为……”

“我妈妈明天还要上班,你不要再吵了!”女孩不耐烦地说。

“是,是,真是对不起。”年轻人道歉道,他话刚一出口,心里不禁奇怪自己怎么道歉,对方不过是个小女孩,何必这样畏畏缩缩。乡下人终究是乡下人。

女孩又从那道门缝里挤了进去。里面传来了一个中年女子的声音:“小美,怎么回事?”

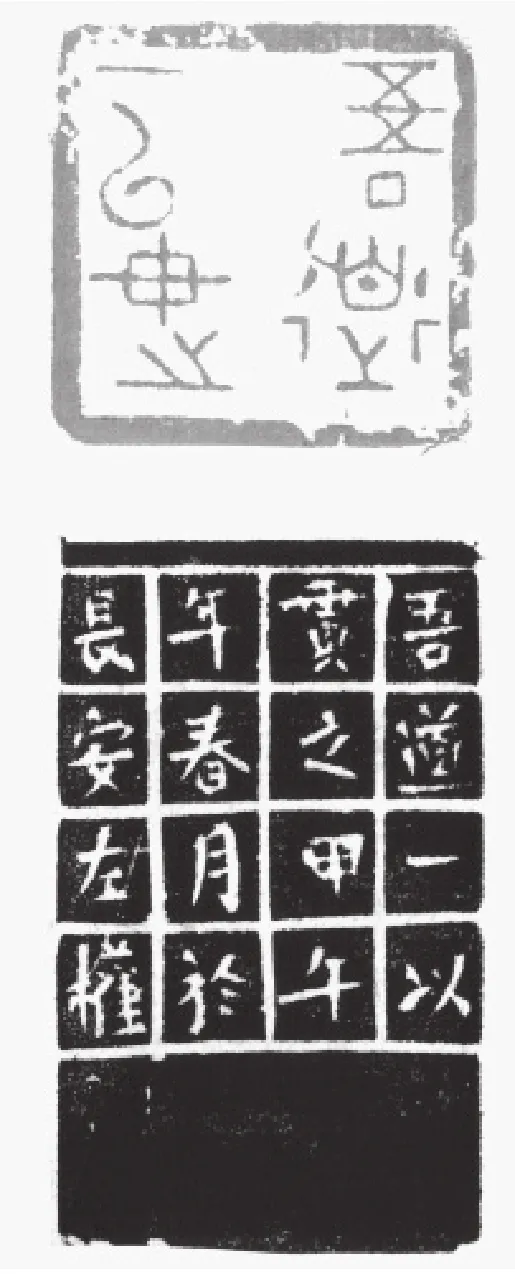

治印 左权

“没事,妈妈你赶紧睡吧,你明天还要早起呢。”女孩说。

“哐”,门又关上了。黑暗的走廊里,只剩木门的裂缝处中透出一道淡黄的光。年轻人呆站在门前,觉得真是莫名其妙。所幸,他回到自己的房间之后,恼人的砸墙声再也没有出现。他很快就睡着了。

第二天早上,年轻人照例起得很早,可他这一天没有事做,那个小包工头告诉他明天倒是可以赚几十块钱。他打开门,只看到女孩穿着红裙扎着马尾,抱着一束鲜红的玫瑰出去了。

中午的时候年轻人才发现自己左面的房间里原来也住着人,是一个神情颓废郁郁寡欢的中年人。不知为什么昨天一天竟没有发现。

年轻人没有吃晚饭,省下了几块钱,晚上躺在床上的时候,胃里强烈的空虚感冲击着大脑,一点睡意也没。年轻人开始猜测自己隔壁的那个中年人究竟是什么职业,猜了半天无外乎是小学老师、小商人和作家三种身份。年轻人心想,商人一分钱掰成两半花,住这样寒碜的旅馆也有可能,不过那个中年人的眼睛呆呆的,不像商人那样精明。至于作家,应该也不可能。因为他看过的电视剧里看到的那些作家,不是很有钱便是神经病。所以左边这位住的很有可能是一个小学老师。

年轻人的肚子又“咕咕”叫了两声。他想起了昨晚的敲墙声,突然希望隔壁传来砸墙声,这样至少可以引开自己的注意力。

可是他的希望没有一丝丝的回应,他定定地看着墙,周围汹涌着无边的寂静和黑暗。他终于忍不住,从床上坐起来,发了一会呆,然后摸索着穿上衣服,走到了走廊里面。女孩房门的裂缝里透出光亮,她还没有睡。光束照射在年轻人的胸膛上,他静静站了十分钟左右,然后俯身将眼睛凑了上去。

4

年轻人看到房间里头居然十分脏乱,几件衣服都揉成了团扔在地上,地板上纵横着几道反光,似乎涂抹着什么液体,他看不清楚。女孩却不在房间里面。一个女人赤着脚走来走去,桌子上的放着一大捧玫瑰。难道是她就是女孩的母亲,从没有见她出过门,而且女孩什么时候出去的他竟也不知道。年轻人想到这儿有些慌,自己躲在门后,万一被那小女孩回来发现可怎么办?他的眼睛赶紧离开了那道裂缝。

他本来已经回了头,这时听到里面传来一个女人的声音:“小美,你还没找到吗?”年轻人心中更慌,心想女人是不是听到了自己的脚步声,误以为是女孩回来了。他定定站住,屏住了呼吸,身子都不敢动一下,唯恐发出一丝丝的声音。这时房间里面传来了女孩的声音:“不了,妈妈,他就在这家旅馆。”

年轻人心里更加奇怪了,女孩居然在房间里面!

女孩接着说:“我好讨厌他的眼睛,那么红,真想抠出来!”

年轻人听到这儿,心想城里的女孩真是古怪,自己那天起得有点早,眼睛红又怎么了。他再一次将眼睛凑了上去,视野中仍然不见女孩。

这时他又听到了女孩的声音:“他已经知道了害怕,所以今天一天都没从旅馆房门里出来。他逃不掉了!”年轻人嘴巴突然张得大大的,他发现原来女孩与这女人是同一个人!女人在说这话的时候声音里掺杂着愤恨、邪恶与天真,脸上分明就是女孩的神态。

她又换成了成熟女人的声调:“我们必须杀了他!”

女孩“咯咯”的笑声,“对,杀了他!”

“为什么杀他?”

“因为他眼睛红!”

女人若有所思的声音:“哦,对,红眼睛的都是熬夜的人,熬夜的都是坏人!”

“对,对,妈妈,你说的对!他们都是坏人!熬夜的坏人!”她又欢快地说。

年轻人心里说,这女人原来是个神经病,可真有些吓人。

女人这时抱起了那捧鲜花,她手伸了进去,掏出了两颗桂圆大小的东西,上面还带着黏糊糊的液体。她又从抽屉里取出了墨水瓶,拧开了盖子,小球略比瓶口大一点点,可是很有弹性,女人稍一用力就塞了进去,似乎还发出了轻微的“波波”声,蓝黑色的墨水溢了出来。女人拧紧了瓶盖,将墨水瓶对准了灯光,一脸的陶醉。

年轻人看到了,墨水瓶里面的分明是两颗眼睛!女人看到自己手上墨水与鲜血的混合物,她放下墨水瓶,将手在地板上擦了擦。她又拿着墨水瓶在墙上砸来砸去。

“咚咚咚!”

年轻人听到砸墙的声音,猛然从极度的惊恐中回过神来。他拔腿就跑,炮弹一样射进了自己的房间。他关上了门,靠在了墙角,“呼呼”地喘着气,心脏一下下有力地撞击着胸膛。这时外面传来了脚步声。年轻人这时才想起门没有反锁。他看着黑暗中两米以外的门,勇气已经在刚才完全耗尽了,现在没有一丝丝的勇气再去反锁,他好怕自己刚到门口,红衣的疯女人就推开了门。

门外的脚步声停了下来。接着又是“咚咚咚”的声音!

作家写到这儿,停下了笔,喝了一口杯中的水。他看了眼窗外,时间过得可真快,原来夜已经深了。接下去,该怎么写呢?他又点上了一支烟,他低头看着稿纸,眼前浮现出了那女人扮成女孩的形象,扎着马尾穿着红裙抱着玫瑰。为什么这画面突然间这样清晰呢?他吞吐着白烟。这形象不全是我昨天见到的卖花小姑娘的形象嘛,她还掺杂着另一个自己熟悉却遥远的形象在里面,那个形象深藏在自己的记忆中。是谁呢?

那个形象他虽然一时想不起,可是对那形象的恐惧感却已然生发了出来。“咚咚咚”,有人在敲门!真是太巧了!可是作家却一点也不觉得好笑。他甚至手猛地一抖,烟蒂扔在在了地上。

他突然感觉到来到红雪旅馆之前一直折磨着他的恐惧感又一次出现了,而且更加强烈。恐惧中掺杂着孤独,就像是浓浓的夜色中吹着习习的风。

你躲不掉的,作家对自己说,泪水再一次湿润了他的眼睛。敲门声更加急躁了。

他扭动了门把手,听到了一声极轻的“啪”声。他回头,看到了桌上的手稿。他对自己说,有的事情是无法躲避的,就像是一篇小说无论怎样曲折离奇地变化,它都要面对一个结局。他打开了门,黑暗涌了进来。

5

年轻人躲在黑暗里,瑟瑟发抖。他觉得那扇沉默的门会随时都会发出声响。最令他害怕的是,门外的脚步声都消失不见了。他仿佛看到黑暗中漂浮着无数的眼珠子,那些眼珠子替那女人在盯着自己。

突然,他听到了隔壁传来了一声惨叫!声音是从那个中年男子哪儿传来的。年轻人心提到了嗓子眼。

她为什么去找那个中年人?年轻人指甲抠着掌心。男子的惨叫声在旅馆中回荡。年轻人心想,旅馆中别的人呢?那个态度和蔼的服务生呢?他应该听到声音才对啊?他们人呢?

男子惨叫还在继续。年轻人心想,那中年男子不过是一名小学老师而已,不想就在这遇到了惨事,说不定连命都要搭在这儿。年轻人想到这儿,不知哪里来了一股勇气,他猛地冲到了走廊里。果然,那红衣的女疯子就站在隔壁门口,中年男子手捂着眼睛,跪倒在地上。

年轻人大声喊:“快来人啊,要杀人了!有人要杀这位老师了!”

整个旅馆没有回应,连回声都没有一声。年轻人绝望地望着黑暗。真正的恐惧这才包围了他。

跪在地上的中年男子喘息着说:“我不是什么老师,我是一个作家。”

年轻人已经没时间听他说这些了,红衣的女人手里拿着刀逼近了他,声音却是女孩的声音:“你也不是好东西,眼睛这样的红,你也一定是熬夜的坏人!”

“我不是,我……”年轻人看着女人的眼睛,只觉得舌头发硬,一句话也说不出来。