开风气之篇与被误引之作

——林语堂检字法文献解读

□陈振文

[福建江夏学院 福州 350108]

林语堂倾其大半生的心血从事语言学研究,发表有关论文60余篇,涉及字书辞典的编纂与检字法的发明、方言与古音的研究以及文字改革与国语统一的提倡等诸多方面,充分显示其作为一个著名语言学家的贡献和实绩。可惜,学术界对其这方面的成就鲜有研究。林语堂从语言学视角对检字法作过多方面、创造性地研究。1917年至1926年间,相继在《科学》、《清华学报》、《新青年》、《图书馆学季刊》和《语丝》等刊物发表了《创设汉字索引制议》、《论“汉字索引制”及西洋文学》、《汉字号码索引法》、《图书索引之一新法》等系列文章,探讨汉字排检、图书索引和字典编纂等问题,发明了数种检字法,对当时乃至后来的检字法研究、索引理论研究和编纂实践都产生了积极影响。过去由于被其文名所掩,加上一个时期里“因人废文”,林语堂在中国现代索引史上的重要地位被忽视。梳理这批文献不仅可以深化对林语堂在语言学、索引学方面贡献的认识,对数据库时代的索引编纂和排检工作当亦有启示。

一、开风气之篇:《创设汉字索引制议》及《汉字索引制说明》

20世纪初年,人事日繁,书报增多。文书管理、电报往来、印刷排版、名录编排,均离不开汉字排检。伴随着西方文化学术思潮的大规模译介,外来学术思想与治学方法在中国得到了广泛传播,寻求简捷便易的汉字排检法,提高治学的效率遂成为各界关注的课题。

20世纪是前所未有的变化激荡的一个世纪。19世纪中期以来的近代化进程到了20世纪开始加速,并完成了由传统向现代的历史性转换。西方文化和学术方法在这个剧烈的变化过程中起到了指明灯的作用。以“民主”和“科学”为核心的开启民智成为社会文化思潮的主旋律,新文化运动也推动了自然科学研究的发展。1914年夏,在美国的中国留学生任鸿隽、赵元任、杨杏佛、茅以升等人发起组织“中国科学社”。次年1月,该社创办的《科学》杂志正式出版。当时中国的学人对“科学”的认识更多的关注其方法,换言之,把“科学”约等于“方法”。任鸿隽在《科学》的创刊号上就说:“科学之本质不在物质,而在方法。”[1]这种科学观无疑打上了皮尔逊的烙印。引起我们兴趣的是,皮尔逊在给“科学”下定义时,直接把“科学”与“索引”挂上钩:“科学可以说是我们官觉印象(sense-impression)的累篇分类的索引。我们有了他,可以不费力的查出我们所要的东西。”[2]由任鸿隽在《科学概论》尾注中翻译的这段文字或许是今天所见的,最早把“科学”与“索引”联系在一起表述的中文文献。巧合的是(实际上也是必然),中国人写的第一篇有关索引的论文——林语堂的《创设汉字索引制议》,也发表在1917年《科学》杂志第3卷第10期。这也从另一个角度印证了当时的学人的科学观倾心于“科学的方法”,同时把“索引”与“科学”直接挂上了钩[3]。

这里,要说明的是,这一时期林语堂将汉字“检字法”与“索引法”二词混用。直至1926年,在《图书索引之一新法》中仍有类似表述,但也有所区分:“汉字索引问题约可分为二端,一为普通索引问题,图书索引即包括这个问题之内,一为字典检字排字问题,专限于字典上的应用。”[4]实际上,前者是索引编纂,后者是检字法。现代索引是一种“舶来品”。英文索引款目排序主要是字顺法,以26个英文字母为序,相对较为简单。但汉字的排序却极繁难。为提高中文索引的检索效率,必须先研究汉字的排序问题。所以在索引本土化之初,排检法研究就成为索引的中心问题,也就出现了将检字法混作索引法的表述。

所谓检字法,就是对文字按照一定的顺序排列和查检的方法。古代汉字的排检方法有三:义序法、形序法、音序法。读书识字,先解字义。因此,先秦有《尔雅》,汉魏有《释名》、《广雅》,皆以义为序排检文字;古之小学,“六书”义例为入门之学,自东汉许慎的《说文解字》,梁、陈之间的《玉篇》,清代的《康熙字典》,皆以形为序,依部首建立排检系统;至唐以诗赋取士,音韵之学为士大夫所习熟,代有《切韵》、《广韵》、《集韵》、《佩文韵府》,以韵排序。三法之中,义序之法任意性最大,虽适于记诵,却困于检索,逐渐淡出。余二途则代有创获。

部首检字是根据局部字形求音、形、义,既于字义有关联,又便于作检索符号。千余年间,部首排检法作为形序法之代表,一直处于汉字排检法的主要地位。《说文》初定汉字部首540个。到了明代,梅膺祚的《字汇》将部首裁减为214个,后为《康熙字典》所采用并延续至民国初年。但自部首出,始终没人给“部首”下过一个公认、科学的定义,而且部首没有固定的形式和位置,加上汉字经历了长期的演变,许多字已不合“六书”。也正因此,自《说文》到《康熙字典》,乃至《现代汉语词典》、《新华字典》,使用部首检字的各种字(词)典所选用部首终未统一,甚至同一部字典,不同版本也不一样。

要想更科学地对传统的214个部首加以归并以利检字,就要大胆打破“六书”,按汉字的自然结构分析汉字,筛选部首。1917年,胡适发表《文学改良刍议》,提出文学改良主张。受过五四时期“民主”与“科学”精神洗礼的林语堂,开始注意白话文学的同时,充分认识到“整理汉字及部定简体字,不是保存国粹问题,而就是科学现代化的一种表现”[5],并积极思索如何用一种简便快捷的新法来代替旧的费时费力的检字法。《创设汉字索引制议》正是在这样的背景下提出的,其主要内容有三:

一是站在学术史的高度认识索引的作用:“百年以还,欧洲学术可云浩博,然部勒区分一检即得者,则索引制之赐也。”“近世学术演进,索引之用愈多,西人治事,几于无时无处不用索引以省时而便事。”[6]

二是全面清算《康熙字典》所用的部首检字法不适用之处①。

三是提出“汉字索引制大纲”,即以母笔为分部原则,将汉字所有笔画析为十九种(母笔),同首笔者同部,异首笔者异部。一部之中字之先后次第,按横、直、撇类分,第二笔同者,复依第三笔,余类推。其排列次序以二笔交离形式分为交、接、离、外、内五种。检字之法根据起先三笔之形而定。起先三笔检字之部首,然后于此部首中从其余之起先三笔检得此字。

据他统计,起先之形体在汉字中仅约有150种,次序可以一、二时之力熟悉。考虑到“新制”存在二困难:字体之变化、写法之不同,他又提出解决办法,举出证解、例字380余个,分类列示,可谓考虑周到。

《创设汉字索引制议》是近代中国以科学方法研究汉字检字法的第一篇文章,也是林语堂以一个兼备人文与社会学者的慧心与悟性,熔独特的批判精神与精细的慎思,从语言学的视角研究汉字检字法,探讨工具书如何适应时代要求的第一篇论文。可谓开时代之风气,撼“索引运动”之旗鼓。其意义也绝不在检字法之本身。该文发表后不久,林语堂又继续思考,加以完善,改写并新拟题名:《汉字索引制说明》,发表在1918年2月15日《新青年》第4卷第2号。

文章在检讨旧检字法“不适今用”后,提出设立新法的原则:“简便”、“捷速”,即“学起来容易,用起来方便”。这个原则也被后人作为鉴别检字法优劣的标准。基于这一认识,他设想一种怎样把繁琐的按部首检字改为简便的按首笔检字:

“取字之首先笔画,名之曰:‘首笔’,而以汉字中所有首笔,会集成表,定其位次,别其先后。欲检一部首,即以是部之首笔检之;部中检字,以余部之首笔检之。同首笔者,既极少数;得首笔即并得本字也。”[7]

后人把此法概括为“首笔法”。该法把首笔分为横、直、撇、点、勾五种。同第一首笔者,再依横、直、撇、点之序排列组合,计得首笔二十八种。组成首笔的母笔归为十九种,并列表说明。与《创设汉字索引制议》稍有不同,“首笔法”不强调起先三笔,而是言先二笔,不足再增广至三、四笔,并列出《增广首笔表》二种:一简表,一增表。

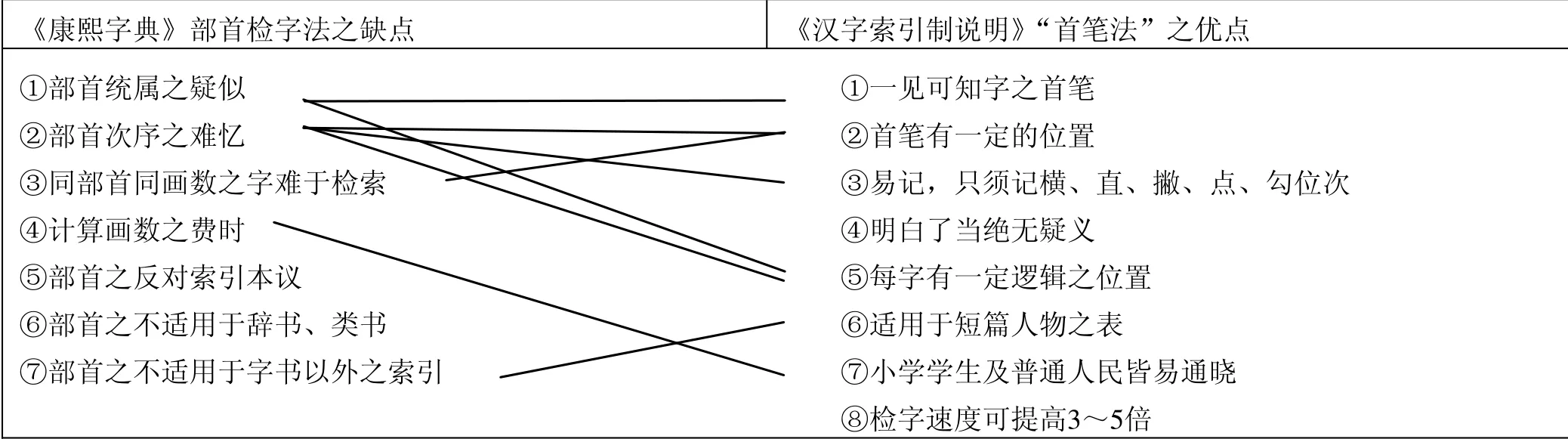

若将“部首”对应“首笔”,《汉字索引制说明》则基本对应着解决《创设汉字索引制议》中所列《康熙字典》所用部首检字法的不足之处,见图1。

图1 “部首检字法”与“首笔法”对比图

林语堂的改革勇气和创新精神获得了蔡元培、钱玄同的赞赏,俩人同时为该文作序,一致称许其创制“立法简易”、明白易懂。蔡元培还从文字演进史,驳斥了反对者所谓“破坏字体、不合六书”[8]的议论,充分肯定了新法冲破“六书”樊篱的勇气。钱玄同也批判了《康熙字典》、坊间出版之《新字典》分部之纰缪,称许林氏分部有成。

此文是对《创设汉字索引制议》的进一步阐发、补充和说明,可视作前篇的“续篇”。也可看作前篇的“修定稿”。可能也正是后个原因,1933年,林语堂在编辑出版《语言学论丛》时未将《创设汉字索引制议》收编,而是收录了《汉字索引制说明》。

《创设汉字索引制议》和《汉字索引制说明》的发表,拉开了汉字部首改革和“索引运动”的序幕。加上蔡、钱等人的推助,一时间检字问题成为热点,张凤、万国鼎、蒋一前、曹聚仁等人还在《民国日报》上从不同角度就检字法的诸多问题进行了探讨。尽管这些讨论,就检字法本身而言,深度不够,但为推动检字法的进一步研究营造了社会氛围。后来,商务印书馆的张元济、高梦旦、王云五,中华书局的梁启超、陆费逵、舒新城等人也纷纷参与研究改良检字法,到1933年,计有七八十种新检字法出现。

由于汉字字形结构复杂,不规则,加上书写习惯不一,笔顺和笔数也无固定标准,通行的各种排检法多存在缺憾。因此,汉字排检方法也始终是一个常说常新的课题。过去一个时期,占主导地位的文字改革路线是推广汉语拼音方案,走拉丁拼音文字道路。林语堂并不赞成汉语的拉丁拼音化,而是极力提倡加强汉字本体研究,根据汉字自身特点因势利导,整理汉字,加强汉字规划,强调限制字数、定音、定序的科学性,解决汉字之芜杂繁难的现象,以适应现代社会文化的发展。1979年,在青岛成立和召开的汉字信息处理研究会提出了40种汉字排检法,有两个共同点,一是坚持从汉字的字形来考虑问题,二是都采用换译的方法,将汉字转译为数码或字码,然后依数码或字码来进行排检。林语堂1920年代开始从多种途径探索汉字排检方法,到1970年代仍然坚持从汉字字形寻求解决办法,用“上下形检字法”编《当代汉英辞典》,由此可见其远见卓识。

二、被误引之作:《图书索引之一新法》

在检字法发明的热潮中,林语堂有着无限的创新激情。为找到一种规则简单、“不学而能”的检字法,他在尝试、比较了“部首”(左旁)、“偏旁”(右旁)、“首笔”各法的繁难后,又相继提出《汉字号码索引法》(1924年,未详原发表之报刊)和《末笔检字法》(1926年,商务印书馆)。这些方法因循以字形排序的原则,较适合于字典的编纂。而一般图书索引多以语辞、人名、地名为标引对象,且首字相同者多,若以笔划法查部首则不胜其繁,以韵排检则较方便。检图书索引者多知晓欲检字之读音,且所排单字数较少,不难以韵母来分别。因此,以韵检字便进入了林语堂的视野。

虽然我国早有以韵排检的传统,但清代以来,《康熙字典》使用普及,民国时期如火如荼的检字法发明也多以形为序。林语堂在当时要尝试走以韵排序的检字路径,可谓另辟蹊径,也有一定风险:一是韵书长期不被认可。二是以何韵为序的问题。关于前者,在林语堂看来,传统韵书所以不适用,是守古之弊,非分韵母法自身。至于后者,林语堂认为,“西人所做的中国字典……差不多都是以声为主,依韦得式拼写分类”,但“罗马二十六字母及韦得式拼法尚非在中国人的常识范围”,学之不易。若以今韵为主,比分声母法更合于中国人习惯,不论是否懂英文字母皆便利使用,这样就使“图书索引得图书索引充分的便利,字典索引亦得字典索引充分的便利。”

循着这个思路,林语堂先后在《北京大学研究所国学门周刊》、《图书馆学季刊》、《语丝》等刊物发表三篇以新韵作为检字路径的文章。这三篇文章在内容上有交叉重复,其中《图书索引之一新法》是最完整的一篇,内容包括说明、例言、新韵卡索引图例和重编新韵《疑年录》等四个部分,并附录《新韵建议》、《新韵例言》和《新韵杂话(八条)》等三文。

新韵法依右旁(或下旁)为部首检本字。选出1200余个最常用的汉字右旁作为部首,统御万余字。以36韵分四声得100余部,每部统右旁10字上下。

部首以国音新韵排列。韵母次序以韦得式拼音②为主,计36个:“开口”、“齐齿”、“合口”各10个,“撮口”4个、“特别”2个。“同韵母之字,以声调(阴平、阳平、上、去、入五声)分别之”,“同韵母又同声调者以声母分之,平常检用只须记得(百、得、格、哲)四类”,“同韵母声调声母之字,以字上头之平直撇点为断”,“同第一字者,依其第二字之韵母为准,细则悉与检第一字同”[4]。只要学会36韵母次序,即可按韵检去,无须检部首表。作为实用例证,他以此法重编钱大昕《疑年录》。

在所附的《新韵建议》、《新韵例言》中,他还建议将原韵母表加入国语拼音字母,用于字典检字,以扩大运用范围。

从汉字的发音规律上建立的由音求形、义的音序检字法,由于不受繁体、异体、简化等汉字字形演化的影响,在普通图书索引的排检上简便不少。新韵法以北京音为主,与当时教育部颁布的《国音常用字汇》旨趣也相近。但因要懂北京音等因素,也引发了刘半农、袁同礼关于《一个极笨极笨的索引法》的《通讯》讨论[9]。

长期以来,林语堂的《图书索引之新法》、《新韵建议》、《图书索引之一新法》和所谓的《新韵索引法》等文章篇名常被混淆引用。经查对原刊原文,事实是:《图书索引之新法》是1926年4月21日撰写,发表在1926年4月26日出版的《语丝》第76期一文,页数为127~128;《新韵建议(附图书索引之一新法)》是发表在1925年12月9日出版的《北京大学研究所国学门周刊》1卷9期上的一文,页数为1~3。《图书索引之一新法》是发表在1926年1月出版的《图书馆学季刊》1卷1期上的一文,页数为150~197,其中“附一”是“新韵建议”;而所谓的《新韵索引法》并无此文,实为《新韵建议》内容,系后人夺改题名。徐瑞洁的《林语堂索引思想述评》(江苏图书馆学报,1997年第2期)在文尾注释“5、6”条标注为“《语丝》第76期,第11页”、周启付的《林语堂对汉字索引法的贡献》(上海高校图书情报学刊,1995年第1期)在参考文献“7”条标引为“林语堂,图书索引之一新法,语丝76期,1926.4.26”。可见俩作者都未亲自翻阅原刊。作为较早发表的研究林语堂索引思想的专题论文,而且引用率较高,实为遗憾。之所以出现这个原因,和1989年上海书店出版《民国丛书》编辑委员会编的《民国丛书·第一编·51·语言文学·语言学论丛》、1994年东北师范大学出版社出版的《林语堂名著全集·第十九卷·语言学论丛》在编排时不规范、走样不无关系。出现问题的症结是:编辑编排时在篇末未注名出处,对采用的刊物底本也未做说明;编排时对初版文字,包括题名做了删改,如《新韵杂话(八条)》被改为《新韵杂话》、第三部分《新韵卡索引图例》有图无“新韵卡索引图例”字样等。

三、林语堂检字法研究的贡献与影响

在中国现代索引史上林语堂是开风气之先的人物,且研究汉字检字法长达半个多世纪。自1917年发表《创设汉字索引制议》始,先后提出首笔、号码、末笔、韵母等一系列检字新法,作了种种探索与实践,不断受到同行的关注与好评,继起各家,莫不受其启发,在学术界、图书馆界产生深远的影响。

(一)林语堂在以形检字上的影响

从汉字字形结构入手,继而以号码代字形研究检字法,林语堂是较早的一个。《四角号码检字法》的著者王云五就很推崇他。1925年,王云五在《号码检字法》一文中写道:“林玉堂氏研究部首不下十年,初时就首笔着手,将笔法分做五母笔及二十八子笔,……此法特殊处,在以察看首笔代计算笔划,检查上确较旧法便捷。近年林君又将其多年研究的首笔抛弃,另行研究末笔,实际上进步不少。”[10]王云五自称是在1924年11月开始研究号码检字法的,而此前林语堂已有号码检字法研究文章《汉字号码索引法》面世。王氏号码检字法初以五母笔为准计算笔划,以定号码,每字有五个号码。后改进为《四角号码检字法》,将汉字基本笔划归纳为10种以号码代之。此法每字取四角,组成四位号码,虽较严密,但较林氏之法——每字取首末二笔来得简便。客观地说,各种检字法各有优劣,特别是以汉字字形为径研究检字之法,总是“遗留”若干无法入围的字,否则也不会时至20世纪末,乃至当下,仍然有不少人倾心于此。《四角号码检字法》后来风行,恐与王云五1930年起任商务印书馆总经理,大力用此法出书有关③。

从字形角度研究检字法,林语堂持续探索了近10年。他的首笔、号码、末笔检字诸法面世多年后,后起各法层出不穷。1925年,中华图书馆协会成立时下设“索引委员会”,林语堂被推为首任主任。1927年后,林语堂疏离图书馆界,但在1929年中华图书馆协会第一次年会上,仍有图书馆介绍使用林语堂创设的新法,可见其影响力。到了1930年代,哈佛燕京学社引得编纂处用“中国字庋撷”法编古籍索引,也有人认为:“其法……定复笔受林语堂‘汉字索引制’的暗示”[11]。

自林语堂创制汉字检字新法起,迄今已90余年,汉字检字法又有很大发展,但总的趋势是向统一、规范和方便计算机信息处理的方向发展。1980年,国家标准总局发布国家标准《信息交换用汉字编码字符集》(GB2312—1980),规定了汉字信息交换用的基本图形字符及其二进制编码,收有一级常用汉字3755个,鉴于读者多知晓读音,按汉字拼音的字母顺序排列检字。二级次常用汉字3008个,较生僻,以部首顺序编排。所用汉字检字法仍不统一。在完善检字法的征途上,林语堂早年的思想火花还在启迪着后来者,如,香港实业家黄金富的《唯物中文检字法》把一个汉字分成“字首”和“笔划”两部分,分别取码并连加,得出该字的唯物码。此法与林语堂的“号码检字法”仍有密切的关系和一定的可比性。林氏之法因循汉字结构的内在规律,又能适应电脑软件未来发展,所以首、末笔检字法与上下形检字法,经由林语堂20余年研究实验最后被运用到中文打字机和中文电脑产品的键盘上,可以说是对现代科学的发展做出了贡献。此外,彭道真的“江山千古红”——汉字定位检字法(1961年)、刘连庚的横、竖、斜三向号码检字法(1988年)、史存直的三级部首检音字汇(1990年)也多少受到林氏相关检字法的启发。《表形码编排汉语字典》[12]将汉字离析为26个拉丁字母和1、2、3、4、5五个阿拉伯数码,以此表形码编排汉字。这也与林语堂所创检字法一脉相承。2009年教育部发布的《汉字部首表》和《字符集汉字部首归部规范》采用主部首(201个)、附形部首(99个),也可视作是对其进一步的完善。

(二)林语堂在以韵检字上的影响

1928年,万国鼎对此前出现的检字法进行总结[13],计约40种,大体分形序法、音序法两类。其中以笔形排列的约占去30多种,而按读音排列的仅有罗马字拼音排列法、日本假名排列法、注音字母排列法、林语堂新韵索引法、听涛字音检字法等少数几种。基于传统和汉字自身特点,林语堂的新韵检字法在当时使用起来并不太方便,正如刘复当时所指出:“(新韵检字法)就其理论方面说,自然是很有价值的。可惜在事实上,如要使用他那一套索引法,第一便要能说得北京话,第二要懂得旧音韵学上的开合齐撮等等话头。第三要懂新语音学上的舌前、舌后等等话头。”[9]万国鼎也说:“以普通人之眼光观之,殊非通俗所易辨别……‘分韵一依京韵为主’。则江浙闽粤等处读音与京音颇异者,将更难适用。”[13]实际上,此法是林语堂实践了以形检字诸法的繁难后,将音序与形序相结合进行的有益的探索。形序、音序合于一体也可看作是林语堂对检字法探讨的历史性总结。从后来乃至当下检字法的使用情况看,形序、音序双轨并行是历史发展的选择,也是最便利于大众的。在这一点上林语堂似乎走得更远。

1950年代我国进行了汉字改革,1958年公布了《汉语拼音方案》。汉语拼音被广泛应用于汉语教学、辞书编纂和中文信息处理等各个方面,促进了普通话的推广,给人民生活带来了极大的方便。当年,周恩来在全国政协举行的报告会上作《当前文字改革的任务》的报告中更明确提出:“《汉语拼音方案》还有其他方面的各种用途,例如……可以用来编索引。”[14]如今普通话早已在全国普及,人们对拼音字母顺序是相当熟悉,刘复当年所担心的问题已不存在。林语堂以京音为主检字的思路到如今已得到发扬与完善。由此,我们也可以看到林语堂所具有的超前意识和特殊贡献。

在中国现代索引史上,林语堂作为开拓者、先驱者,在中西索引思想的交融中,为使索引成为治学的利器,锲而不舍地研究汉字检字法,对文化史、学术史的贡献是积极而巨大的。如果说,林语堂所提出的各种检字法缘于针对沿用两百余年之久的《康熙字典》存在的弊端表现出他的创新与胆略,那么,他在《论“汉字索引制”及西洋文学》一文所称:“要为白话文学设一个像西文论理细慎精深,长段推究、高格的标准”,“这才尽我们改革新国文的义务。”[15]则是站在时代的高度,将文字看作“思想的工具,也是文化是象征”[16],进而把检字法改革视为新文化运动的重要组成部分,并提升到开启民智、普及教育的层面,更体现了思想家的敏锐与高度,与一般的检字法研究者的距离也在于此。

注 释

① 1935年,教育部国语统一令对长期以来学术界以康熙字典部首为检字法之不满,在官方文件上正式定性:“徘徊古今,迷乱本末,检字不便,控制无方。”转引自林太乙.林语堂传[M].北京:中国戏剧出版社,1994:64.

②习惯上称威妥玛拼音,是由英国人威妥玛(Thomas Wade 1818~1895)在华任职期间,编写汉语课本《语言自迩集》时创造的以拉丁字母拼音方案给汉字注音。它的最大优点是利用送气符号来表示声母。2001年,萨马兰奇宣布2008年夏季奥运会主办城市是“Peking”(北京),就是采用威妥玛拼音。

③郑贞文就认为四角号码检字法的广泛使用是王云五利用商务印书馆强制通行的结果:“当时社会上提出新检字法方案的,不下数十种。全国图书馆专业正打算做一个正确的比较研究。王云五见此形势,恐怕于他不利,急利用商务这个最大书业机关,把四角号码检字法,应用到新出版书籍的编号和索引上去,强使社会上通行。”(见郑贞文.我所知道的商务印书馆编译所[M]//中国人民政治协商会议全国委员会文史资料研究委员会编.文史资料选辑(第53辑).北京: 文史资料出版社, 1964: 155-156.)

[1]任鸿隽.说中国无科学之原因[J].科学,1915, 1(1):10.

[2]任鸿隽.科学的起源•注二[M]//科学概论.上海: 商务印书馆,1926: 10.

[3]陈振文.基于转型视角的索引运动研究[J].国家图书馆学刊, 2013(2): 91.

[4]林语堂.图书索引之一新法[J].图书馆学季刊, 1926,1(1): 155.

[5]林语堂.再论整理汉字的重要,林语堂名著全集(第16卷)[M].长春: 东北师范大学出版社, 1994: 156.

[6]林玉堂.创设汉字索引制议[J].科学, 1917, 3(10):1128-1129.

[7]林玉堂.汉字索引制说明[J].新青年, 1918, 4(2):128.

[8]蔡元培.附蔡孑民先生序[J].新青年, 1918, 4(2):132.

[9]刘复.一个极笨极笨的索引法(通信)——写给袁守和(同礼)先生的信(1926年5月2日)[J].语丝, 1926(78):149.

[10]王云五.号码检字法[J].东方杂志, 1925, 22(12):85.

[11]查良森.燕大“引得”述评[J].图书情报知识,1981(2): 24.

[12]蒋文钦.表形码编排汉字字典[M].北京: 电子工业出版社, 1992.

[13]万国鼎.各家新检字法述评[J].图书馆学季刊, 1928,29(4): 545-674.

[14]周恩来选集(下卷)[M].北京: 人民出版社, 1984:289.

[15]林玉堂.论“汉字索引制”及西洋文学(致钱玄同)[J].新青年, 1918, 4(4): 366.

[16]林语堂.再论整理汉字的重要,林语堂名著全集(第16卷)[M].长春: 东北师范大学出版社, 1994: 156.

——读林语堂先生的《苏东坡传》有感