中国优秀女子三级跳远运动员跨步跳起跳着地瞬时的运动生物力学分析

李金珠,陈俊青,吴玉华

三级跳远属于持续时间相对较短、技术性强、对运动员速度和爆发力等素质要求很高的项目,以快速助跑、有力起跳、三跳之间较长时间的腾空及明显节奏形成鲜明的项目特点。从助跑到落地这一系列技术动作中,任何一个环节出现问题都将会对试跳成绩产生消极影响。因此,只有保证科学训练,才能有效地根据运动员和运动项目特点制定更完善的训练计划,为创造优异成绩奠定基础。

我国女子三级跳远曾在世界上处于领先地位,而近些年来,随着世界女子三级跳远的兴起和发展,我国的优势地位一度滑坡,成绩明显落后。造成成绩滞后的原因是多方面的,但技术落后是主要因素。对中国优秀青少年女子三级跳远运动员的跨步跳起跳技术动作进行运动学、动力学及肌电学方面的分析、比较,从不同角度的同步性探讨跨步跳起跳技术动作,试图找出中国优秀女子三级跳远运动员在运动技术中的存在问题,帮助教练员对运动员的竞技能力进行较为全面的评定。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以参加全国青少年比赛和训练的中国优秀青少年女子三级跳远运动员为研究对象,训练年限5-8年,运动成绩在12.20-13.35 m,平均成绩12.54±0.34 m(一级水平)。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

查阅CNKI资料文库、《运动训练科学化探索》、《田径运动高级教程》、《田径指南》、《田径运动训练专辑》等大量文献资料,并分类整理,了解目前国外有关三级跳远运动研究的发展概况,确立研究方向与研究内容。

1.2.2 摄像解析法

采用JVC9800型高速摄像机,对研究对象跨步跳起跳技术动作进行平面定点拍摄,拍摄频率为100 Hz,摄像机高1.25 m。摄像机放置在助跑道的一侧,主光轴正对跨步跳踏跳区域,距运动中心17 m。拍摄范围2.9 m,并拍摄置于运动平面1.8 m长的标志比例尺。

运用EIMG71PN-I型爱捷运动录像解析系统对研究对象跨步跳起跳过程中着地瞬时、最大缓冲时刻及离地瞬时等时相的运动学参数进行解析分析,选用扎齐奥尔斯基人体模型,对录像带进行采集和数据计算,采用低通数字滤波法对原始数据进行平滑处理,得到研究对象的跨步跳起跳技术指标。

1.2.3 动力学测试法

采用瑞士产Kistler三维测力台,对研究对象跨步跳起跳进行三维测力,采样频率为500 Hz。测力台固定于三级跳远场地助跑道下,按规定安装,测力台表面覆盖有厚1.5 cm与助跑道材料相同的塑胶垫,其表面与助跑道保持在同一水平面。测力台的X轴为左右方向,Y轴为前后方向,平行于助跑道,Z轴为竖直方向。数据的采集与处理由专门与测力台配套的计算机系统完成。

1.2.4 遥测肌电法

使用美国产NORAXON Telemyo 2 400 R遥测肌电仪对运动员有关肌群进行测试。采样频率为500 Hz/s,测试过程中,三种仪器采用同步测试的方法。

1.2.5 数理统计法

对所获取实验数据,运用Microsoft Excel xp和SPSS13.0统计软件进行单因素方差分析、单样本t检验及相关性分析等统计学处理。

1.2.6 对比分析法

通过录像解析获取中国优秀女子三级跳远运动员跨步跳起跳的运动学技术特征,对比分析国外优秀三级跳远运动员,发现中国优秀女子三级跳远运动员跨步跳起跳技术存在的问题,寻求导致原因并提出解决方案。

1.3 三种仪器同步的解决方案

研究亮点在于三种仪器的同步性,从运动学、动力学和肌电图学方面同步解释分析跨步跳的技术动作,目前尚属首例分析。具体操作方法:从一个直流电源连接出三根电线,其中两根线各自接上个发光二极管。与遥测肌电仪配套的计算机上安装高象素摄像头,两个二极管分别放置在高象素摄像头和高速摄像机镜头的有效范围之内,连线足够长,第三根线连接到测力台的电荷放大器上。当启动电源时,两个二极管发光,高速摄像机和高象素摄像头都能捕捉到标志点,同时测力台也获得启动信号,达到同步效果。

2 结果与分析

2.1 运动学特征分析

2.1.1 着地角

三级跳远是一项技术较复杂,对运动员身体素质要求较高的田径项目,运动员要经过快速助跑连续完成3次起跳,尤其第2跳是在人体经过高速助跑腾跃一定高度和远度的情况下落地再起跳,这无疑加大了支撑腿着地过程中的负荷,同时也加大了起跳的难度[1]。Amadio (1985年)通过对高水平男子三级跳远运动员测试,发现跨步跳的反作用力达本人体重的14-22.4倍;金洪兵的研究表明,在跨步跳整个支撑阶段退让性工作负荷是克制性工作负荷的2.5倍[2]。由此可见,运动员要很好地完成第2跳的技术动作,除具备良好的腿部力量外,合理的技术动作更是必不可少,由于女子运动员身体结构和身体素质等方面与男子运动员相比有一定差异,故女子运动员要很好地完成第2跳的技术动作难度更大。成绩的创造与技术密切相关,因为技术是“合理运用自己的运动能力,创造成绩的方法”,第2跳动作质量的高低对取得理想的三级跳远成绩起着重要作用[3]。

尚瑞花的研究发现,着地角的大小直接影响水平速度的损失率,影响下肢肌蹬伸时机的早晚,影响蹬伸作用力的大小和作用时间,认为优秀女子运动员的跨步跳着地角应控制在63°左右[4];而李鸿江等人的研究表明,世界优秀男子运动员的跨步跳着地角为68±2°[5]。

和平认为,在理想情况下为保持水平速度,运动员应使用小脚度踏跳,大角度着地,但这却是不可能的[6]。因为下肢肌在完成起跳的过程中有其独特的运动机制和机能特性。简而言之,下肢肌在起跳过程中要尽快完成一次从退让性工作向克制性工作的转化,这种转化完成的好坏由支撑负荷和起跳腿工作肌群的肌肉反应特性决定,根据肌肉反映特性值的公式R=垂直冲击力极值/自身体重/起跳时间[7],当运动员这种肌肉反应特性一定时,若下肢肌承受了较大的垂直冲击力,会延缓退让性工作向克制性工作的转化,使起跳难以快速完成蹬伸,导致起蹬晚,发力不充分。故运动员每一跳着地角的大小直接关系到各跳着地瞬时垂直方向所承受的冲击负荷大小,成为影响运动成绩的重要因素。

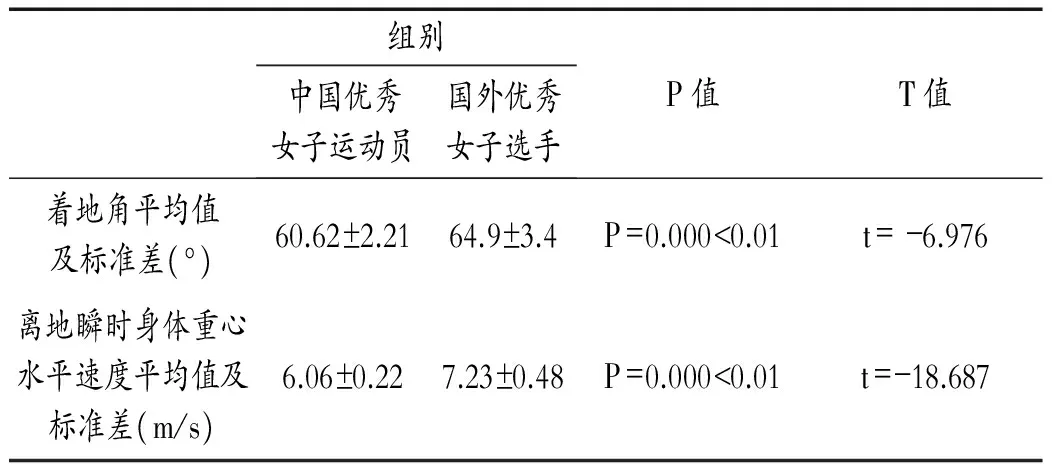

通过对中国优秀女子运动员的着地角分析发现(见表1),跨步跳的着地角普遍偏小,且与国外优秀选手相比差异具有高度显著性(P<0.01,见表2)。有关研究证明,“世界优秀三级跳远运动员,无论高跳型还是平跳型,对每次起跳的着地角均表现出很好控制能力,在起跳时表现出着地角大于起跳角的技术特征。着地角大,则缓冲时反作用力相对较小,利于保持水平速度[8]。有关研究证实,着地角越小,前支撑阻力越大,加大了着地时的制动作用,水平速度的损失就大,且这种损失是由于起跳腿着地瞬时与地面的冲击所引起,不会转化为垂直速度,是完全的损失[9]。中国优秀女子运动员的着地角偏小是普遍存在的问题,由于着地角偏小,离地瞬时的重心水平速度损失较大,与国外优秀选手离地瞬时身体重心水平速度对比差异具有高度显著性(见表2,P<0.01)。

表1 中国优秀女子三级跳远运动员跨步跳起跳的着地角(°)

表2 中国与国外优秀选手跨步跳着地角、离地瞬时身体重心水平速度对比

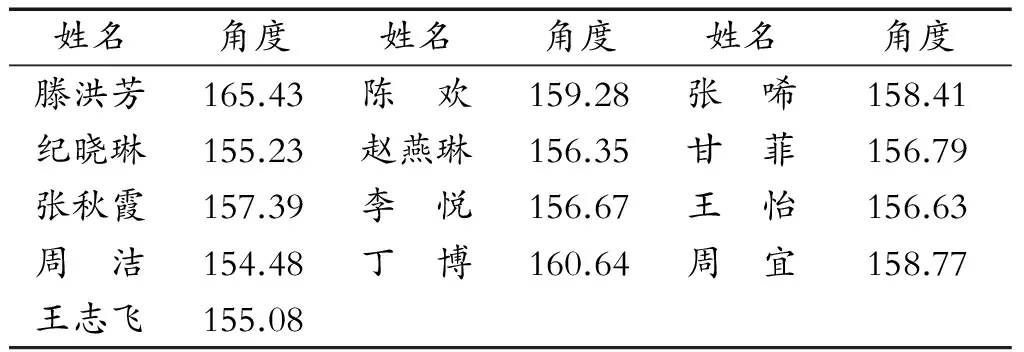

2.1.2 着地瞬时支撑腿膝角

支撑腿膝角的变化情况是反映运动员腿部力量和腿部肌肉退让性工作能力的重要指标(见表3)。从着地时的技术风格来看,大部分中国优秀女子运动员在跨步跳时采取了以较小的膝角着地,平均值为157.78°,小于国外优秀运动员161.2°,且差异具有高度显著性(P=0.005<0.01,见表4)。查阅大量的文献资料发现,有些资料称这种着地方式为“屈膝着地起跳蹬伸”技术[10-12]。以这种方式着地的优点是:节奏明显,扒地积极,非常有利于小腿回压后摆着地和起跳蹬伸时的快速发力,同时还可缓解在着地时地面给支撑腿带来的压力。由此可见,中国优秀女子三级跳远运动员在着地方式上体现了她们技术的优点。

表3 中国优秀女子三级跳远运动员跨步跳起跳支撑腿膝角的变化(°)

表4 中国与国外优秀选手跨步跳起跳着地瞬时膝角对比(°)

2.2 肌电学特征分析

从查阅的文献资料看,发现大部分关于肌电的研究集中于康复医学方面,运用于训练领域的研究较少,可见的报道大部分是关于训练方法和训练手段的探讨,把肌电与运动专项的特点结合起来的研究比少。近年来,随着科技的发展,肌电的模拟信号能够转化成数字量化的指标,因而为肌电在运动训练领域的发展提供了可能。

由于每个人的肌肉力量随着年龄、训练年限长短的不同而不同,所以不能进行简单的横向比较,这就要求在比较之前测试每个人每块肌肉的最大肌肉力量,根据公式:肌肉力量比值(%)=完成动作的肌肉电量(mv)/肌肉最大放电量(mv),比值大小反映了运动员的肌肉用力程度,排除了年龄、训练年限等因素造成的误差,因而具有可比性。在以下的研究分析中所出现的肌电变化平均值均指这个比值。

由于对三级跳远运动员跨步跳起跳技术进行肌电的研究在国内尚属首次,所以找不到现存的评价标准对研究对象的肌电变化特征进行评价,因此只能根据研究对象测试所得的数据的总体平均值进行评价,着地瞬时的肌电变化平均值见表5。为了便于观察得更清楚,方便教练员今后有针对性地训练,将运动员着地瞬时肌电变化的平均值比值制成柱状图,见图1。

使用单因素方差方法(ANOVA)对三级跳远运动员在着地瞬时肌电变化情况进行统计学分析,统计结果显示差异具有显著性(F=2.740,P=0.012<0.05)。八块肌肉之间仅有半腱肌与其它七块肌肉之间存在显著性差异,比值为40.68%,其它肌肉之间统计学意义上不存在显著性差异,说明在着地瞬时,半腱肌作用效果要比其它七块肌肉的作用效果明显,表5八块肌肉用力原始数据平均值的大小也证实了这一点。肌肉用力程度大小依次为半腱肌、臀大肌、腹直肌、股直肌、股外侧肌、胫骨前肌、腓肠肌、股内侧肌。由此看出,在着地瞬时半腱肌、臀大肌、腹直肌和股直肌的用力最主要。

表5 着地瞬时肌电变化均值比值(%)

图1 着地瞬间肌电变化对比图

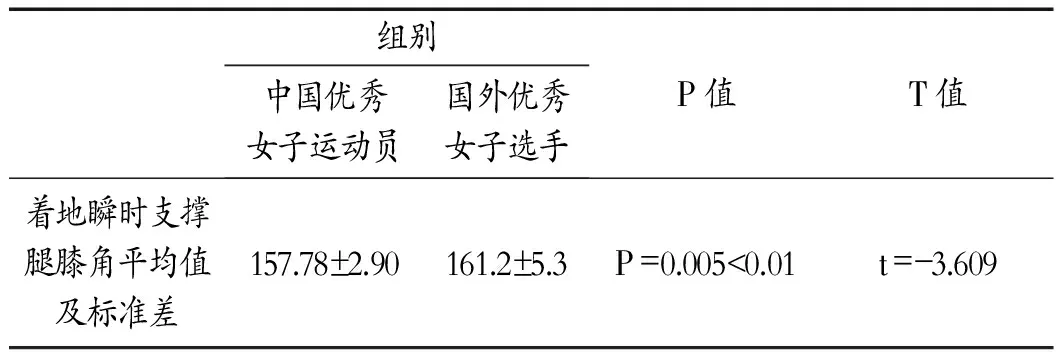

2.3 动力学特征分析

人体的踏跳过程并非是简单的碰撞和非弹性碰撞运动,它包含复杂的用力过程,由助跑和腾空获得的动能和势能通过踏跳释放和转化,踏跳过程是支撑脚与地面相互作用的结果,它是由弹性支撑和快速伸展两部分组成,在起跳非常短的支撑时间里,下肢工作肌群要完成退让、等长和克制三种不同的工作方式[13]。

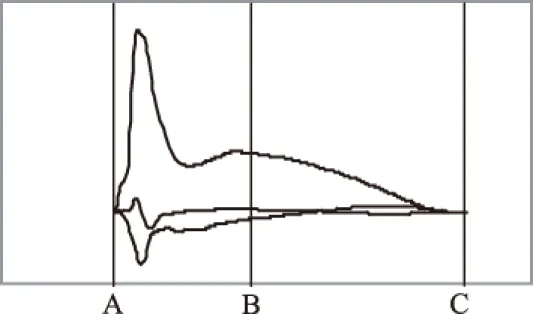

为能更客观、直接研究三级跳远跨步跳起跳动力学特征,将三级跳远跨步跳起跳的动力学曲线特征描述如图2。

图2 三级跳远跨步跳起跳三维支撑反作用力曲线图

根据图2,Fx曲线为左右方向水平分力。正波峰与负波峰出现的先后取决于运动员起跳腿的不同。右腿起跳的运动员首先出现负波峰,左腿起跳的运动员首先出现正波峰,这与选取坐标点的位置有关。Fy曲线表示前后方向的水平制动分力,正值表示向后的分力,负值表示向前的分力。Fz曲线表示垂直分力,以水平线为界,曲线向上为正值,曲线向下为负值。

由图2可看出,三级跳远跨步跳的Fz曲线的变化是最大的,即垂直方向的分力变化最大,且呈现双波峰,第一波峰高而陡,说明作用时间短,力量大;第二波峰低而缓,说明作用时间长,力量相对较小。

研究主要是从3个仪器同步出发,反应同一时刻或阶段运动学、动力学、肌电学特征。根据前面分析,对测力台时相和阶段划分与运动学和肌电学是相互统一的,具体划分的阶段见图3。

图3 时相与阶段划分示意图

三个时相:着地瞬时,即图3中的A点;最大缓冲时刻,即B点;离地瞬时,即C点。

两个阶段:缓冲阶段:即动力学曲线中的AB段;蹬伸阶段:即动力学曲线中的BC段。

由于受试者体重不同,为排除体重因素的影响,所有最大力值和平均力值均除以自身体重,使其成为单位体重下的力值,这样得到的数据具有可比性。公式:单位体重力值(N/kg)=最大力值或平均力值(N)/自身体重(kg)。有研究证明,在着地瞬时,适宜的冲击负荷为工作肌群退让收缩提供了可能,从而引起肌肉向心收缩的初长度变化,为创造最适宜的初长度提供了前提条件,因此适宜的冲击负荷对提高肌肉向心收缩能力是有利的[14]。

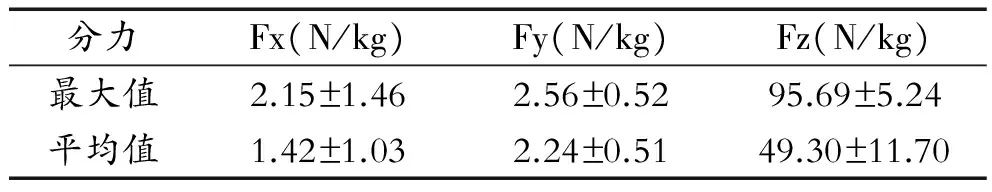

着地瞬时,即支撑腿接触地面的瞬间,即图3中的A点,截取作用时间10ms。表6数据表明,左右方向的水平分力最大值为2.15 N/kg,前后方向的分力最大值为2.56 N/kg,垂直方向的最大力值为95.69 N/kg。从数值可看出,支撑腿在着地瞬时三个方向上都有不同程度的力产生,其中以垂直方向的分力最大。

表6 着地瞬时各个方向的分力值

3 结语

1)中国优秀女子三级跳远运动员跨步跳起跳着地瞬时的着地角普遍偏小,与国外优秀女子选手相比差异具有高度显著性(P<0.01);由于着地角偏小,导致离地瞬时的重心水平速度损失比较大,与国外优秀选手离地瞬时身体重心水平速度对比差异具有高度显著性(P<0.01)。2)从着地技术风格看,大部分中国优秀女子运动员在跨步跳时采取了较小的膝角着地,平均值为157.78°,小于国外优秀运动员;这种方式着地节奏明显,扒地积极,有利于小腿的回压后摆着地和起跳蹬伸时的快速发力,同时还可以缓解在着地时地面给支撑腿带来的压力,体现了她们技术的优点。3)肌电图学方面,在着地瞬时仅有半腱肌与其它七块肌肉之间存在显著性差异,比值为40.68%,说明在跨步跳的着地瞬间半腱肌的用力程度明显大于其它七块肌肉;另外臀大肌、腹直肌和股直肌在跨步跳的踏跳过程中都起着非常重要的作用。4)动力学方面,在跨步跳的着地瞬时,三个方向上都有不同程度的力产生,其中以垂直方向的分力最大,为95.69 N/kg。

[1] 张殿亮,吉艳霞.我国优秀女子三级跳远运动员二、三跳起跳技术运动学特征[J].中国体育科技,1999(10).

[2] 王瑞元,杨静宜,熊开宇.等速向心及离心伸膝时股四头肌肌电和做功变化[J].北京体育大学学报,1994(1).

[3] 蔡锡元,田兆钟.试论中国三级跳远再跻身于世界水平的关键问题.田径热点论[M].北京:人民体育出版社,1995.

[4] 尚瑞花.三级跳远中各跳起跳时着地动作的作用分析[J].中国体育科技,2005(2).

[5] 李鸿江,沙 捷.三级跳远[M].北京:人民体育出版社,2000.

[6] 和 平,王 健,孟凡林.三级跳远训练理论与实践研究[M].天津:天津科学技术出版社,1999.

[7] 龙跃玉,吕季东,徐剑光.男子三级跳远运动员起跳腿“拉长-缩短周期”收缩能力的研究[J].体育科学,2001(1).

[8] 李建设.女子三级跳远三跳起跳技术的生物力学评价[J].体育科学,1992(2).

[9] 卢 刚,王宗平.中外两名优秀三级跳远运动员起跳技术分析[J].首都体育学院学报,2004,(2):57-59.

[10] 南仲喜,袁作生.现代田径运动科学训练法[M].北京:人民体育出版社,1997.

[11] 俞继英.奥林匹克田径[M].北京:人民体育出版社,2001.

[12] 冈野进.跳远,三级跳远[M].北京:人民体育出版社,2001.

[13] 李玉章.对不同水平男子三级跳远运动员跨步跳踏跳技术及下肢承受能力的比较研究[D].沈阳:沈阳体育学院,2004.

[14] 李玉章,吉艳霞,张贵敏,等.男子三级跳远运动员跨步跳踏跳技术的生物力学分析[J].上海体育学院学报,2005(1).