巴渝三易

□ 王成伟 吕 岱

吕岱,重庆广播电视集团(总台)

巴渝文化,博大而精深,源远而流长。近年来三峡考古成果更向世人证明,长江流域与黄河流域一样,同是中华文明的发源地和培育的摇篮,作为中华灿烂文化的重要组成部分,巴渝文化研究理应得到更为广泛的关注。

一、巴渝文化研究的两条进路

一种文化之所以能被界定、区分而有别于其他文化类型,自然有其特立独行处和特殊性,这是文化研究的首要内容;但同时,一种文化总不能存在于真空之中,文化间的交流和融合也是必然的趋势。特立与汇通,构成文化研究的两条应有的进路,巴渝文化研究也应遵循这样的路径。

巴渝文化的特立独行之处,在于其历史上的巴人与巴国,“武王伐纣,前歌后舞”的巴文化究竟是怎样的面貌,这一直是“开国何茫然”的历史之谜。庆幸的是,随着近年来长江三峡考古学的兴起,长江流域的原始文明、巴文化、巫文化都有了渐渐清晰的线索可循。这是考古学进路的巴渝文化研究。

巴渝文化的融汇贯通之处,在于其与中华文化主流的关系,具体而言,就是与儒释道文化的交流和抵荡,地域文化终归要汇流于中华整体文化的浩渺烟波之中,并从这浩瀚活水中汲取养料。大足石刻之伟大,即在于它以实物证据证明了儒释道文化在西南的传播,并足以展示中华灿烂文明的杰出成就。以古迹和文献来研究巴渝文化与中华整体文化 (乃至域外文化)的互动关系,这是巴渝文化研究的第二条进路。

特立与汇通,如车之两轮、鸟之双翼,都是巴渝文化研究不可或缺的组成部分。本文即尝试从汇通处入手,以巴渝易学研究为下手处,探究巴渝易学的历史地位和独特价值。

二、易学在蜀,实在巴渝

作为大道之源、群经之首的《易经》,一直被奉为中华文化的最高成就,阐幽通玄,神秘莫测。自伏羲氏始画八卦开始,经文王、周公、孔子(被称为“四圣”)的整理而成为儒家最重要的典籍,历代注释《易经》者多至一千余家,为群经注疏之最。

明代来知德(1525-1604,夔州梁山人,今重庆市梁平县)隐居万县虬溪山中达三十年之久,所著《周易集解》震惊易林,被誉为“千载真儒”,遂有“易学在蜀”之美谈。考来氏之籍贯和隐居之所,均在重庆境内,可以说“易学在蜀”实在巴渝。不仅来知德为巴渝易学研究之巨擘,早于来氏的陈抟、程颐,他们的易学研究也与巴渝大地有着密切的关系,均可视为巴渝易学研究的代表人物,故有“巴渝三易”之说。

“仁者乐山,智者乐水”,巴渝多山多水的地理特征让这片土地笼罩了瑰丽浪漫、神秘莫测的氛围,众多易学家诞生于此、著述于此,是一种巧合,也是一种缘分。从易学发展史的学术角度来看,《易经》研究可被划分为“汉易”和“宋易”两大体系,而陈抟、程颐和来知德正属于“宋易”体系,且是这体系中举足轻重的扛鼎人物,这不得不说是巴渝易学文化的一大荣幸,他们的著作,均可视为巴渝文化研究的重要文献而广为传布。

三、陈抟与“先天易”

陈抟,字图南,自号逍遥子,是我国10世纪著名的易学家、道教学者和诗人。他活了118岁,生于唐懿宗咸通十二年 (公元871年),卒于宋太宗端拱二年(公元989年),因其在修行上特善睡功,有“一睡千年”、“睡仙”之称,被尊为“陈抟老祖”,《宋史》中有传。

据《宋史·隐逸传》记载,陈抟是“亳州真源人。”今人胡昭曦详为考证,认为陈抟是四川普州崇龛人,崇龛在今重庆市潼南县境内。潘雨廷先生认为此文的考证基本可信,且又提供佐证:张伯端(《悟真篇》作者)在四川成都悟道(公元1069年),上距陈抟之卒八十年,此传道于张伯端者,必为陈抟二、三代传人无疑。[1]

唐明邦先生将陈抟易学研究特点概括为:“陈抟善于把儒家正心、诚意、修身功夫,同黄老清静无为的修炼方法,佛教‘即心即佛’的禅理融为一体。将易学与道学结合,摒弃道教符箓,而潜心发明易图。”[2]陈抟易学注重象数,其最著名的《先天太极图》对周敦颐、邵雍都产生了极深刻的影响,开创了宋代图书学之先河。

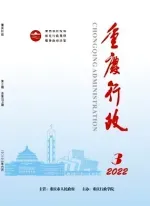

陈抟所传授的《先天太极图》,有人称之为“天地自然之图”,与近世所流行的阴阳鱼太极图有所区别(见图一)。这幅《先天图》,据说几乎失传,是朱熹的学生蔡元定从四川找到的,蔡元定找到后秘而不宣,朱熹生前也未见到此图,直到明初易学家赵撝谦才公之于世,赵氏称:“此图世传蔡元定得于蜀之隐者,秘而不传。虽朱子亦莫之见。今得之陈伯敷氏,尝熟玩之,有太极含阴阳,阴阳含八卦之妙。”[3]

陈抟所传的先天易学,“不立文字”,以图解易,辞外见意,这是先天易学的显著特点。在陈抟看来,伏羲作易只有图,图才是《易》之正本,周公孔子所加的辞、传,只是注脚。故学《易》只须从易图上下功夫,用心来领悟,以“心法”通《易》,意、言、象、数四者一以贯之。

关于陈抟的学术成就,潘雨廷先生指出:“陈抟一生对儒释道三教的认识,在中国思想史上有其独特的地位,足以成为划时代的伟大人物。惜以儒家立场加以评论者,每以羽士而轻之,根本不承认他为宋代理学奠基者之一。……陈抟于千年前总结并发展以继承儒释道三教的成就,今日仍有其实用价值。所谓‘宋易’者,实起于陈抟所画出的先天图,在易学史上尤当重视之。”[4]蒙文通先生对陈抟的评价,也可谓盖棺定论:“图南不徒为高隐,而实博学多能;不徒为书生,而固有雄武大略。真人中之龙耶!方其高卧三峰,而两宋之道德文章,已系于一身。”[5]

四、“点易洞”与《程氏易传》

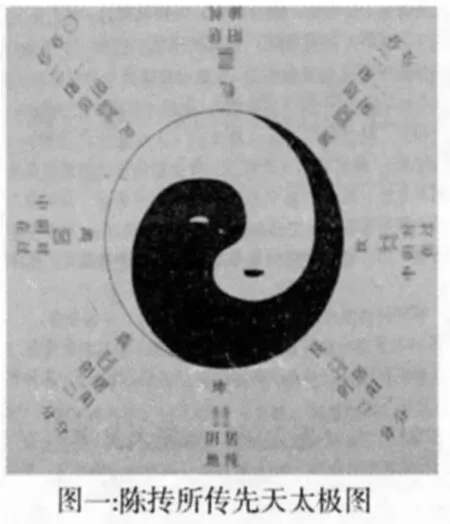

关于陈抟“先天易”的传承,朱震在《汉上易解》中写到:“陈抟以先天图传种放,放传穆修,穆修传李之才,之才传邵雍。放以河图洛书传李溉,溉传许坚,许坚传范谔昌,谔昌传刘牧。穆修以《太极图》传周敦颐,敦颐传程颢、程颐。”[6]虽然学者关于陈抟与周敦颐之间的学术渊源有不同的解释,但无可否认,周敦颐的《太极图说》至少受到陈抟或陈抟后学的影响或启发,其对阴阳变化的理解,与陈抟如出一辙。(见图二、图三)

作为周敦颐的弟子,二程(程颢、程颐)发挥孔子《易传》和周敦颐《通书》思想,以《易经》来阐发理学(也可称为心性之学)精蕴,遂成为“宋易”义理学脉的独特价值。在二程中,尤以程颐的易学成就为大。

程颐(1033-1107年),字正叔,洛阳(今河南伊川县)人,宋代理学的重要代表人物。北宋绍圣二年(公元1095年),程颐被贬涪陵,在北岩的石洞中批点《易经》立说,历时六载而成《程氏易传》,朱熹在程颐的基础上兼收各家完成《周易本义》,这两部书成为“宋易”的核心文献,清代学者李光地编纂代表宋易集大成之作的《周易折中》时,全文收录了《程氏易传》和《周易本义》。

程颐在涪陵批点《易经》的石洞,即点易洞(又名“周易园”),位于重庆市涪陵区长江北岸黄旗山北山坪南麓的北岩,现今洞口上方尚有“点易洞”三字。洞内有朱熹游此的题诗:“渺然方寸神明舍,天下经纶具此中,每向狂澜观不足,正如有本出无穷。”相传涪陵学者谯定本学《易》有师,“闻(程颐点易于此)则洁衣往见,造诣深至,浩然而归”。可见当年程颐《易》学成就之深邃。涪陵的点易洞,也因程颐的六年耕耘,而成为巴渝易学文化的历史见证者。

程颐答弟子问《易》时有言:“有理而后有象,有象而后有数。《易》因象以明理,由象以知数,得其义则象数在其中矣。”由此可见,程颐的《易经》研究,实以义理为核心内容,这也是“宋易”(主义理)区别于“汉易”(主象数)的主要特征。如近代学者马一浮先生所言:“《易》为六艺之源,其为书广大悉备。得其一义,并足名家。汉儒自京、孟以逮虞、荀,皆主象数。魏王辅弼始主义理,一扫支离破碎之习。伊川(程颐)作《易传》,重在玩辞切近人事,而后本隐之显之旨明,深得孔子赞《易》之志。故读《易》当主伊川。朱子(朱熹)则重在玩占,故作启蒙,以摄象数。……今谓治《易》,当以义理为主。至宗归义理,必以伊川为法也。”[7]可以说,研究《易》之义理,程颐可为压卷人物。

五、“崛起真儒”来知德

来知德(1525-1604)是巴渝大地土生土长的易学家,其所著《周易集解》,可以说是明代最具代表性的易学著作,独步易林,世称来夫子,其去世后,万历皇帝御赐“崛起真儒”匾额,以褒其贤。

黄宗羲在《名儒学案》中有其小传:“来知德字矣鲜,号瞿塘,川之梁山人。十岁通举子业,举嘉靖壬子乡试,以终养不上公车。亲殁,庐墓六年,遂无宦情,至万县山中,潜心三十年,以求易象,著错综图,一左一右曰错,六爻相反,如乾、坤是也,一上一下曰综,反对如屯、蒙是也,以观阴阳之变化。著黑白图以验理欲之消长。万历壬寅,司马王象乾、中丞郭子章交荐,除授翰林院待诏,疏辞,令以原衔致仕。年八十卒。 ”[8]

如黄宗羲所说,来氏《易》注的优胜处,在于重新发挥“象”在易经研究中的重要作用,如其本人在《周易集解》序言中所说:“自王弼扫象以后,注《易》诸儒皆以象失其传,不言其象,止言其理。”在来氏看来,诸儒所注的《易经》,“不过以理言之而已,均不知其象,不知文王《序卦》,不知孔子《杂卦》,不知后儒卦变之非。于此四者既不知,则《易》不得其门而入,不得其门而入,则其注疏之所言者,乃门外之粗浅,非门内之奥妙。是自孔子没而《易》亡已至今日矣,四圣之《易》如长夜者二千余年,其不可长叹也哉!”[9]

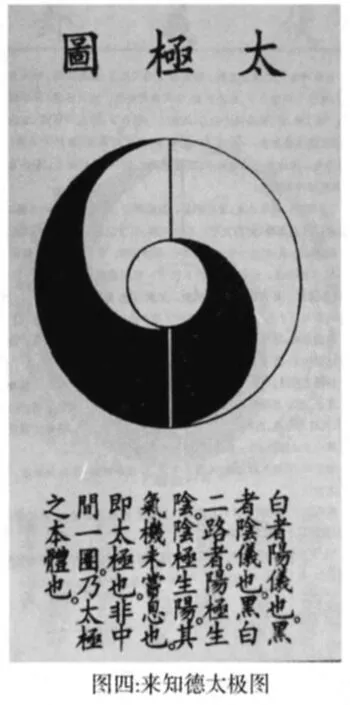

以来氏最著名的圆图(太极图)来看,其在陈抟、周敦颐太极图的基础上,又有所发展(见图四)。来氏以为,此太极图是“圣人作易之原也。理气象数,阴阳老少,往来进退,常变吉凶,皆尚乎其中。孔子系《易》,首章至简而天下之理得。及一阴一阳之谓道、易有太极、形上形下数篇,以至幽赞于神明一章卒归于义命,皆不外此图,神而明之,一部易经,不在四圣而在我矣。”[10]在这一论理中,我们既可以发现陈抟以图明《易》、以心通《易》的进路,有可以看到程颐以义理见《易》理的思想渊薮。来氏易学融合象数、义理的努力,清晰现前。

来知德隐居万县山中三十余年,一生足不出巴渝,淡泊名利,养亲至孝,被誉为“千载真儒,直接孔氏之绝学,朱程复生,亦必屈服。”

六、开拓巴渝文化研究之新视野

陈抟、程颐、来知德,作为巴渝易学文化的代表人物,不仅是中国易学史上划时代的巨匠,更是巴渝文化演进和发展的历史见证者。研究“巴渝三易”,不仅需要作易学思想史上的考察,更应作为巴渝地域文化史、交流史、文献史、社会史和发展史的重要研究对象而引起重视,希望本文能够以粗陋的瓦缶引来方家玉磬般的回响。

更进一步,作为典型的地域文化现象,“巴渝三易”研究的价值,不只是考察其人其事,分析其在易学史上的地位和价值,更为重要的,我们要借“巴渝三易”来拓展我们研究巴渝文化的视野。上文曾经提到,特立与汇通,是巴渝文化研究的两条重要进路:特立,可以看作是“狭义的”巴渝文化;汇通,则可以看作是“广义的”巴渝文化。一般研究者往往认为巴渝文化研究缺乏史料和文献,研究兴趣很容易转入到巫文化、少数民族文化和非物质遗产里面去,从“狭义的”巴渝文化来看,这一观点并没有错。但如果站在“广义的”巴渝文化研究视角来看,则研究思路可以进一步拓宽,凡与巴渝地域相联系的文化人物、文化事件和文化现象,都可以归入巴渝文化的研究范畴。考古学、历史学、文献学、社会学、经济学、人类学等等多元学科的分析工具和分析方法也都尽可应用其中,多元视角再加上多元方法,必将展现出一个丰富多彩、千姿百态的巴渝文化。在重庆直辖和两江经济腾飞的时代背景下,巴渝文化研究必将迎来其黄金时代!

[1]胡昭曦.陈抟里籍考.四川文物[J].1986年第3期.

[2]唐明邦.陈抟评传[M].南京大学出版社2009年版,298页.

[3]赵撝谦.六书本义[M].

[4]潘雨廷.陈抟的易学及其成就-道教史丛论[M].复旦大学出版社2012年版,285页.

[5]蒙文通.陈碧虚与陈抟学派-古学甄微[M].巴蜀书社1980年版.

[6]宋史·朱震传[M].中华书局1977年版.

[7]马一浮.复性书院讲录[M].河北教育出版社1996年版,124页.

[8]黄宗羲.明儒学案[M].中华书局2012年版,1284-1285页.

[9]来注易经图解(上)[M].北京,中央编译出版社2010年版,1页.

[10]来注易经图解(上)[M].北京:中央编译出版社2010年版,1页.