我国突发事件中政府信息公开探究

□陈潇

作者:重庆大学新闻学院新闻与传播专业硕士

近年来,国际国内包括自然灾害、事故灾难在内的突发事件频频发生。因此,突发事件的应对已经成为政府必须要面对的问题。而在整个突发事件的应对体系中,政府的信息公开占据了相当重要的地位。本文就此进行探究。

一、突发事件的定义、特点及分类

(一)目前我国对突发事件的定义至少有以下几种:

1.“突发事件是指那些突然发生、带有异常性质、人们缺乏思想准备、也无法预先掌握的能引起人们关注和兴趣的事物或现象,并对人类的生存和环境造成或可能造成严重损害或影响。”[1]

2.“突发事件,是指突然发生的、出乎人们意料的事件,不以人们的主观意志为转移。正因为其‘突发性’,重大突发事件总是对社会迅速产生巨大的冲击力和震撼力,在极短的时间里成为社会舆论关注的焦点和热点。”[2]

3.从法律层面上来讲,《中华人民共和国突发事件应对法》中的第三条指出:“本法所称突发事件,是指突然发生,造成或者可能造成严重社会危害,需要采取应急处置措施予以应对的自然灾害、事故灾难、公共卫生事件和社会安全事件。”

从以上的定义我们可以归纳出,一般情况下,突发事件具有突发性、破坏性、公共性以及两面性这样几个特点。

(二)根据《国家突发公共事件总体应急预案》,突发事件主要被分为以下四类:

自然灾害。主要包括水旱灾害、气象灾害、地震灾害、地质灾害、海洋灾害、生物灾害和森林草原火灾等。

事故灾难。主要包括工矿商贸等企业的各类安全事故、交通运输事故、公共设施设备事故、环境污染和生态破坏事件等。

公共卫生事件。主要包括传染病疫情、群体性不明原因疾病、食品安全和职业危害、动物疫情、以及其他严重影响公众健康和生命安全的事件。

社会安全事件。主要包括恐怖袭击事件,经济安全事件和涉外突发事件等。

二、政府信息公开的相关概念

“政府信息公开,是指国家行政机关和法律、法规授权和委托的组织,在行使国家行政管理职权的过程中,通过法定形式和程序,主动将政府信息向社会公众或依申请向特定的个人或组织公开。”[3]

在笔者看来,突发事件中政府信息公开大致有以下几个特点:

(一)及时性。

突发事件中,政府一般都会被要求在第一时间发布信息。

(二)政府主动公布

突发事件发生后,公众希望能及时了解关于该事件的各种消息,这就迫使政府主动将事件的相关信息发布出来。如果政府不能够主动发布信息,公众就会透过各种渠道获取消息,这样容易导致谣言四起、人心惶惶的局面。

(三)权威性

政府在公众的心目中是权威的象征,因而,由政府进行的信息发布往往自带一种“与生俱来”的权威性,这一点同时也要求政府发布的信息一定要保证真实性。

政府信息公开与媒体的信息传播之间有着密不可分的关系。2008年5月1日开始施行的《中华人民共和国政府信息公开条例》第十五条规定:行政机关应当将主动公开的政府信息,通过政府网站、新闻发布会以及报刊、广播、电视等便于公众知晓的方式公开。也就是说,政府信息公开至少应该有以下几种方式:新闻发布会、政府网站、大众传播媒介,包括报纸、广播、电视等。

?

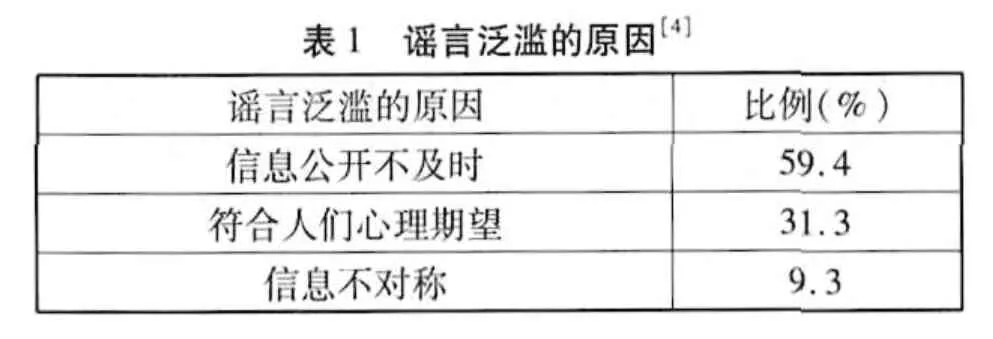

政府信息发布和媒体信息传播的最终目的都是希望公众得到关于突发事件的真实信息,所以,二者经常都是不分家的。在现实生活中,一旦政府信息发布或是媒体信息传播中的任何一个环节出现问题,都会导致谣言漫天飞,造成严重的社会影响。例如,以3.11日本大地震的为例研究谣言的图表 (见表1)就清晰地告诉了人们政府信息公开和媒体信息传播之间的重要性。

由表1我们清晰地看到,突发事件中谣言泛滥的最主要原因就是信息公开不及时。因此,要让一次突发事件尽快地解决,做到大事化小,就必须注意信息公开和信息的及时传播。

三、我国政府信息公开制度的建设历程

发生在2003年的“非典事件”可以说是我国突发事件处理中政府信息公开的一个转折点。在此之前,政府应对突发事件的方式往往是先解决、后公开,最终只公开结果。虽然这期间也曾有过一些进步的表现。例如,1980年7月“渤海二号沉船事件”的报道就打破了突发事件不能公开的藩篱,国务院在相关处理决定中明确指出:一切重大事故均应及时如实报道,不得隐瞒和歪曲。直到2003年,“非典”疫情的突然爆发,政府部门才终于一改往日的工作方式,公开、及时地传递关于SARS病毒的第一手信息,稳定了群众的情绪,缓解了受众的恐慌心理,让人们感受到了政府信息公开的好处,增加了人们对政府的信任。“非典”事件之后,政府一方面继续把政府信息公开好的方面发扬光大,另一方面也开始对处理突发事件中出现的不好的行为进行处理——突发事件治理中政府公开不力问责制。

可以说,2003年的“非典事件”推进了我国关于突发事件中政府信息公开立法的进程。

2004年1月,以传染病个案报告为基础的全国疫情网络直报系统正式启动[5]。

2004年8月24日,中宣部下发了《改进和加强国内突发事件新闻报道工作的若干规定》,对突发事件的传播做出明确的要求和规定:“中央和省级主要新闻媒体要及时、准确、权威地报道突发事件,高度重视互联网上的报道,按照内外有别的原则改进加强对外报道,发挥主导舆论的作用。其他新闻媒体要注意采用新华社播发的消息稿和转载(转播)中央主要媒体的报道。”虽然这一规定还没有跨出党和政府应对突发事件一贯的组织传播模式,但是对网络舆论的重视和突发事件报道内外有别策略的提出可看作是党和政府在经历“非典”获得的重要经验和教训,对日后的实践工作产生了一定的效果。同时,也进一步彰显了党和政府对信息公开的要求。

2005年1月26日,在温家宝总理主持召开的国务院常务会议上,审议并通过了《国家突发公共事件总体应急预案》。这份总体预案明确指出了应对突发公共事件的六大工作原则:以人为本,少危害;居安思危,预防为主;统一领导,分级负责;以法规范,加强管理;快速反应,协同应对;依靠科技,提高素质。

2007年8月30日,中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议审议并通过了《中华人民共和国突发事件应对法》,于2007年11月1日开始施行。“突发事件应对”进入我国法律保障体系,该法律要求政府“应当按照有关规定统一、准确、及时发布有关突发事件发展和应急处置工作的信息”,突发事件中政府信息发布以及媒体对突发事件的报道有了法律依据和保障。

2007年4月5日,国务院总理温家宝签署第492号中华人民共和国国务院令:公布了《中华人民共和国政府信息公开条例》。条例首次明确,政府信息公开是政府部门的法定义务,媒体则是政府信息公开重要渠道。“以公开为原则,不公开为例外”成为我国信息发布的新准则。该条例的正式颁布说明我国已经把政府信息公开制度纳入法律规范的范畴,从制度上改善了建国以来信息公开受到严格控制的状况。

四、我国政府信息公开存在的问题

(一)政府对信息公开的重视度不高

就目前的情况而言,我国基本建立起了政府信息公开的框架。但是由于长期存在的官本位思想难以一下子消失殆尽,有些官员忽略了公众的知情权。对于应该公开的信息欺上瞒下,总是认为有关突发事件的信息公开后会对政府造成负面影响,群众对于该突发事件的情况了解得越多就越不利于事件的处理。例如,“非典”事件中,最初在河源市曾出现过“不明病毒”的传闻,但是当地相关的政府部门否认了这个传闻,表示只是冬季到了,天气寒冷,感冒患者增多,属于正常的现象。直到2月份,SARS病毒发展到了已经没有办法控制的地步时,广州市政府才召开了新闻发布会。而后,从2月份到4月份美国《时代》周刊发表《北京遭遇SARS袭击》一文的这段时间里,政府依然采取了封锁消息的处理方式,使得公众不了解实情,不知该如何应对这类疾病,最终导致了疫情的迅速传播,有的患者错过了最佳的治疗时期。

“非典”事件后,政府也逐渐认识到了信息公开的重要性,开始重视信息公开。但是由于公开的速度和程度不一定能够满足受众的需求,或是没能及时正确的引导舆论,给小道消息的滋生让出了道路,造成了治理突发事件的困难。

(二)应急和管理机制的欠缺

突发事件按其性质可以分为常规性和非常规性两大类。常规性突发事件由于有先前的经验,一般都具备应急需要。非常规性突发事件往往没有现成的应急预案进行参考。在我国,应对非常规性突发事件时往往是成立一个临时的指挥中心负责所有工作的处理。这些临时机构在处理突发事件上可能有一定的经验,也能够发挥一定的作用。但是,由于是临时搭建的,很难保证在短时间内就能动员到大量的救援力量对事件进行最有效的处理。同时,临时组建的团队,一时间难以做到面面俱到,容易顾此失彼,导致信息间的混乱。各种信息源之间缺乏沟通,可能使得公开发布的消息重复或者相互矛盾,政府工作人员难以自圆其说。破坏了政府信息发布的权威性,让政府在突发事件的治理中处在了被动的地位。相比较之下,国外就有一些值得我们借鉴的经验。在美国,除了有美国国家安全委员会,还有专门的危机管理综合协调部门美国联邦紧急事务管理署协同处理突发事件。

(三)相关法律法规和制度不够健全

在我国法律制度中,凡是和政府信息有关联的,大多是讨论如何对政府信息进行保密工作的,而关于政府信息公开的相关法条基本都是零散地存在于各个法律中,直到2007年4月正式颁布《中华人民共和国政府信息公开条例》,才终结了没有一部完整的法律法规规定政府信息公开的时代。《政府信息公开条例》第十条明确规定“县级以上各级人民政府部门应当依照本条例第九条的规定,在各自职责范围内确定主动公开的政府信息的具体内容,并重点公开下列政府信息:突发公共事件的应急预案、预警信息及应对情况。”在《条例》的第十四条中还规定了行政机关不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息。中国政法大学教授王灿发就曾表示 “各地、各部门应该通过制定自主性规定、实施细则等,让一些原则规定明确化。条例规定,行政机关不得公开涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的政府信息,但哪些属于国家秘密、商业秘密、个人隐私,却并不明确:“从现实看,无论前面规定多么详细,只要有‘但书’,而‘但书’内容又不具体,前面规定也就差不多都给取消了。”[6]这样就导致了许多地方甚至寻找借口拖延、拒绝、阻挠信息发布,给突发事件的及时、有效管理造成了巨大阻力。[7]

(四)新闻发言人的欠缺

对于公众而言,新闻发言人所发布的消息就是权威,因此可以说,一个新闻发言人表现的好坏关系着整个事件接下来的发展方向。现阶段,我国部分政府部门的新闻发言人的表现不是特别理想。在新闻发布会上,这些新闻发言人要不就是按照事先准备好的稿子照本宣科,要不就是打着官腔,说着套话,面对记者的提问和公众关心的问题,不是 “无可奉告”就是“信口开河”,有失一个新闻发言人应有的风范。就拿7.23动车事故来说:时为铁道部新闻发言人在被记者问到 “为何救援宣告结束还发现一名生还儿童”以及“为何要掩埋车头”时,用极不符合当时情况的语调表明“这只能说是生命的奇迹”和“至于你信不信,我反正信了”。此言一出,被网友疯狂转发,一时间,“至于你信不信,我反正信了”一句话风靡网络。

(五)政府和媒体的关系处理不够好

在突发事件中,新闻媒体对突发事件相关信息的传播对整个突发事件的处理也有着至关重要的作用。媒介和政府相互配合,能使应急处置工作得到最优化的处理,反之,则会造成不好的影响。目前我国对突发事件中媒体和政府的关系没有明确的规定,政府对于媒体的控制比较严格。政府希望事件在呈现出发展的轮廓后再予以报道,而媒体则希望尽快且详细地报道。由于政府没能够及时引导媒体进行公开报道,导致某些信息被个别媒体采取各种手段获得并发布,造成公众对政府的不信任,给社会造成不良的影响,使得突发事件的处理面临一定的困难。

五、针对我国突发事件政府信息公开的建议

(一)政府重视信息发布,由同一部门管理

在日本,中央政府设立了由首相、副首相、相关省厅负责人、两院议长和专门技术人员组成的应急对策会议,在其下还设立了调查、分析、评估和预测小组。我国也可以借鉴这个经验,成立一个专门的机构专门负责应对各种突发事件。这个机构的成员要对突发事件的应对体系相当熟悉,最好能举一反三。另外,加强对政府工作人员关于政府信息发布观念的培养,让这些工作人员重视公众的知情权,形成一种突发事件发生时,第一时间要将事件的真实信息发布出去的思维模式。

(二)健全相关法律法规和制度

针对当前这些制度存在的问题,提出具有可行性的修改方法。尽快出台配套法律,并进一步修改其他法律中和政府信息发布相关的法条、条例,最终达到建立起一个完整的政府信息公开的法律体系的目的,为突发事件中的政府信息公开提供充分的法律依据。

(三)重视对新闻发言人的培养,进一步完善发言人制度

对比起西方历史悠久的新闻发言人制度,我国的新闻发言人制度虽然已经初步建立,但是部分地方、部门的新闻发言人仍然形同虚设,部分领导干部将新闻发言人制度作为只对上负责,不对下负责的应急之举,或者当作报喜不报忧的宣传方式,群体性突发事件中新闻发言人制度更可谓一片空白。[8]因此,培养新闻发言人、完善发言人制度势在必行。可以开设培训班,同步加强学员的理论与实践学习,培养发言人对突发事件的决策过程和思想动态的准确把握能力;或者也可以借鉴美国选拔新闻发言人的做法,制定出一套符合我国实际情况的选拔标准和程序,同时对现任及候任新闻发言人进行定期的考核,以检验学习的成果。

(四)正确处理和媒体之间的关系

我国的新闻媒体素来都有党和政府的“喉舌”之称,由此可见,在政府的工作中,新闻媒体占据着一个相当重要的地位。因此,为了使突发事件能够又快又好的处理,政府就必须处理好和媒体之间的关系,杜绝争夺话语权这样类似的问题出现。政府应该运用媒体进行信息公开,让媒体在参与政府信息公开的过程的同时又受到合法有效的监管。例如,2004年夏天,英国内政部向全英每户人家寄送“紧急事故指南”,帮助公众对紧急事故作好适当准备。其中一项指导原则是,除非火灾等特殊情况,否则在紧急事故发生时,应“进入屋内,留在屋内,收听广播”。这一手册的应对紧急事故建议十分详细,其中一再提及的一条重要原则是:“收听当地的电台或收看电视以知道更多的消息。”同时,建议居民为应付突发性事件储备的物品中,有一项必备物品——用电池的收音机连同备用电池。政府指南中还专门提及,如遇紧急事故想接在校子女回家,也必须先收听当地电台广播,有关部门会通过电台通知家长能否及何时可接子女返家,政府又作了什么相应安排。这样,既保证了媒体的新闻自由,又不影响政府自身对媒体的必要管制。

突发事件的发生是政府和公众都难以预料的,但是,在突发事件发生后,政府采用各种方法及时地进行信息公开,可以在第一时间稳定民心,为进一步处理事件争取更多的时间和空间。我国目前在政府信息公开这方面做的还不够完善,但是我们可以借鉴西方各国的一些经验,结合我国的实际情况,探索出适合我国政府应对突发事件的信息公开之路。

①孙旭培,牛静.从突发事件报道看政府信息公开[N].中华新闻报,2008-5-21.

②徐学江.突发事件报道与国家形象[J].中国记者,1998,(9):50-51.

③刘恒等.政府信息公开制度[M].北京:中国社会科学出版社,2004年版,第29页.

④谣言来袭你恐慌了嘛[EB/OL].[2011-03-28].http://survey.news.sina.com.cn/z/hfs/.

⑤杨静.突发事件治理中政府信息公开现状与问题研究[D].华东师范大学公共管理学院,2010.

⑥检察日报.教授称政府信息公开条例实施一年多存多想突出问题[EB/OL].中新网http://www.chinanews.com/gn/news/2009/05-13/1689499.shtml.

⑦郭兴荣.突发事件中的政府信息公开研究——以程序正义为视角[D].汕头大学法学院,2010.

⑧陈胜.政府危机公关中新闻发言人制度之问题研究[D].吉林:吉林大学,2009:21.