国内领导风格研究综述

□胡硕兵

(中国井冈山干部学院 教学科研部,江西 井冈山 343600)

国内领导风格研究综述

□胡硕兵

(中国井冈山干部学院 教学科研部,江西 井冈山 343600)

西方领导风格的研究始于上个世纪70年代,在学习、借鉴西方研究成果的基础上,国内学者运用个案研究、实证研究、比较研究等方法,在不同类型的领导风格研究方面形成了一批文献成果。领导风格量表解析了领导风格的概念结构,概念结构因子方面的差异是区分不同领导风格的评判依据。多个中介变量影响着领导者与被领导对象之间互动关系的建立与演变,一种领导风格发挥作用需要一定的情境条件,也存在失效的情形,要选择与组织文化匹配度高的领导风格。

领导风格;研究综述;国内

领导风格是领导学领域的一个重要研究主题,诸如“家长式、威权型、交易型、变革型、伦理型、民主型、愿景型、催化型、魅力型、精神型、服务型、真诚型、破坏型”等领导风格受到了不同程度的关注和研究,领导风格的研究呈现“百家争鸣”的局面,有利于从多个视角刻画领导行为特征、探寻领导规律。国内的领导风格研究大多是在西方领导风格的研究基础上开展的,由于译法的不同,同一种领导风格会存在多种中文表述方式。例如,“Facilitative Leadership”在前期主要采用“催化型领导”这个译法,后来,经过国际引导者协会IAF(International Association of Facilitators)的协调,改用“引导式领导力”一词来表述;“Transformational Leadership”存在“变革型领导、转换型领导、转化型领导”等多种译法。这个现象的存在,从侧面表明国内的领导风格研究尚处于学者自行探索的初级阶段。

呼应和解决管理实践中的问题是领导学研究的重要推动力量,研究主题在一定程度上反映了不同时段的问题关注点。在西方领导学领域,上个世纪,“领导学研究已从品质阶段(1920s),经过行为阶段(1950s),发展到权变阶段(1970s),80年代后,管理领域的学者们又开始研究变革型组织中的魅力型领导”[1]。围绕领导者这个基础研究对象,领导理论经由领导者特质论(Traits Theory)、行为论(Behavioral Pattern Theory)、权变论(Contingency Theory)等多个层面的学术探索过程,到上个世纪的70年代,由变革型领导风格(Transformational Leadership)的研究开始,领导学领域对领导者的研究上升到领导风格(Leadership Style)的研究层次。

一、领导风格研究情况概览

从不同类型的领导风格入手,分门别类地厘清各种具体的领导风格,是我们了解领导风格研究状况的第一步。把研究文献列表后,我们发现,对不同领导风格的研究力度是不同的, 从文献数量上的差距就可窥见一斑(见表1*表中所列举的文献为从中国知网数据库(www.cnki.net)中搜索、筛选而得,数据采集截至日期为2013年10月31日,表2—表6数据来源同表1。)。从文献刊发时段来看,只有极少数文献是上个世纪刊发的,大部分都是2000年以后发表的。以论文数量最多的变革型、转换型、转化型领导风格的研究情况来看,在中国知网进行题名搜索后,2000年前以明确的变革型、转化型领导概念发表的电子文献仅仅有三篇(杨玉萍,1985[2];刘力,1994[3];张志静,徐蕾,1997[4]),其余文献都是在2000年以后发表的,即使将资料来源具有局限性和部分文献没有进行电子化处理这两个不利因素的影响考虑在内,所查询到的文献数量也非常稀少。另外,三篇文献中,第一篇是译文,后两篇是推介西方教育领域的变革型领导方式,与西方上个世纪70年代就开始变革型领导研究相比,在研究起点上也存在明显的滞后期。这种现象的产生有其历史背景原因,那时国内学术研究的对外开放力度比较弱。改革开放后,尤其是在当前的信息化时代,国际学术交流日益频繁,国内研究者通过借鉴、吸收西方领导风格的研究成果,开拓了研究视野,缩短了研究周期,有助于尽快提升国内领导风格的研究水平。

表1 部分领导风格(管理风格)的文献成果数量

领导风格,一般是用来表述“领导实践中所体现出的思想与行为特质”[5];而特质则反映了一定范围内彼此之间的个体差异,是“相对稳定和连贯的个体特征综合体,能够使得个体在不同的群体和组织情境中形成一定的领导绩效模式”[6]P3-15。领导风格的不同命名,在字面层次上为不同类型的领导者贴上了一个鲜明的“字符标签”,而被领导者也会以各种形式对领导者贴上自己的“价值判断标签”。内隐领导理论就是从被领导对象的视角来研究领导问题的,“内隐领导是个体拥有的关于领导者应该具有的特质或行为的预期和信念,是个体用于区分领导者与非领导者以及有效的领导者与无效的领导者的‘内部标签’。”[7]领导与管理是既有联系又有区别的概念,从表1中可以看出,“愿景型”、“参与式”、“辱虐式”这三种领导类型,既可以描述领导行为特征,然而,更多的却是用来刻画管理者的风格。

在领导者研究方面,大部分研究都将研究方向聚焦在领导者的正面特质方面,而“毁害型”领导风格侧重于研究领导者的有害行为和不良后果,Einarsen等人(2007)将毁害型领导定义为“领导者(包括主管与经理)反复表现出来的侵犯组织合法权益的系统化的行为,这些行为破坏了组织的目标和任务,损毁了组织资源,侵蚀了下属的福祉、工作动机、工作效果和工作满意度”[8]。结合当前“‘老虎’‘苍蝇’一起打”的反腐行动,不同领导风格的研究有助于提升各方对正反两面领导者的认识水平,时刻牢记在关键岗位上“用好一个人,激励一大片;用错一个人,打击一大片”的双刃剑效应[9],对形成好的选人用人导向具有重要的现实意义。

领导风格的研究,需要学者间开展接力式的研究,一种领导风格的研究有一定的积累后,就可能产生阶段性的综述研究成果(见表2),这是一种领导风格研究进程中的重要里程碑。综述类文献是对一种领导风格的各种研究资料进行初步“集成”的一种尝试,但是,基于已有文献的学术水平和“集成”者自身的学术能力这两方面的局限性,各种综述类文献的学术水平是参差不齐的。

表2 领导风格综述研究方面的部分文献

综述类文献能够使得研究人员对领导风格的研究进展有一个总体了解,有助于减少学术研究的重复性劳动,提升后续研究的连续性和针对性。从数量而言,同一种领导风格的综述类文献在整个文献成果中的占比是非常小的,以论文数量最多的变革型领导研究为例,研究变革型领导的文献有三百多篇,而以变革型领导为对象的综述性文献只有区区几篇,这是科研规律制约下的必然现象。

任何一种具体的领导风格概念都不是孤立存在的,在对其进行一定的研究后,就能够初步建立这种领导风格的轮廓印象,然而,要论述清楚一种领导风格,仅仅靠“就事论事”式的研究是难以阐明问题的,还需要跳出这种风格来审视相关问题,将一种领导风格和其他领导风格进行比较研究。以在我国关注度较高的“家长式领导”研究为例,对家长式领导分别从领导者与被领导者的关系(杨毅,2007[10];李财德,2010[11])、家长式领导行为的效能(陈璐,杨百寅,井润田,2012[12];邱锦,2013[13])家长式领导风格量表(杨毅,2009[14])等层面来进行剖析;在理论研究、实证研究已积累一定基础的情况下,就具备了对一段时期来的家长式领导风格研究资料进行汇总、分析、集成的前提条件,此类综述性的文献有助于各方了解研究进展所处的阶段、取得的成绩和有待改进的不足等信息(曾楚宏,李青,朱仁宏,2009[15];郭新东,王晶晶,2013[16])。前两方面研究,仍然是局限在家长式领导风格概念框架内进行研究。通过家长式领导风格与交易型、变革型、服务型领导风格之间的比较研究(鞠芳辉,谢子远,宝贡敏,2008[17];李超平,孟慧,时勘,2007[18];吴敏,黄旭,徐玖平,阎洪,时勘,2007[19];邓志华, 陈维政,黄丽,胡冬梅,2012[20]),有助于开拓研究视野,更清晰地剖析家长式领导风格在多个层面上的优点和不足。

不同类型领导风格的研究,提高了我们对领导者的认识层次,以此为基础,还可以对领导风格进行更加细化的研究:从性别视角来探析领导风格(李成彦,王重鸣,蒋强,2012[21];李乐,2010[22]);从文化角度来研究领导风格(陈维政,忻蓉,王安逸,2004[23];彭琦坤,2009[24]);从行业视角来解析领导风格(张银,李燕萍,2011[25]);从组织发展的不同阶段来研究领导风格(邵真,何青松,葛虹,冯玉强,刘鲁宁,2013[26]);等等。这样不断深入的研究思路,使得研究工作与领导实践的结合程度也越发紧密。随着领导风格研究层次的不断细化,各方就可以根据实践情况的不同,有针对性地来应用研究成果,提高了研究成果的实践指导价值。

二、领导风格的结构因子探析

不同的领导风格,其名称上的不同仅仅是表面现象,内在构成的差异性才是区分彼此的依据。领导风格的研究,既要进行定性层面上的阐述,更要开展定量层面上的解析,然而,定量解析的研究层次并非可以轻而易举就可以到达的,相对清晰地解析出不同领导风格的结构因子,为跨越感性认识和理性认识之间的鸿沟搭建了一个桥梁,促进了各方对领导风格的深入研究。概念构建清晰而有序,有助于各方对一种领导风格形成相对统一的概念共识。即使是同一种领导风格,在其不同的成长阶段,其内在构成并不是完全相同的,内部构成要素、要素之间的互动关系形态也存在演变升级的过程,同一种领导风格也存在初级阶段与高级阶段之分。解析清楚领导风格的内部构成因子的种类、所占比重以及各因子之间的结构性互动状态等多方面指标,为区分不同领导风格和一种领导风格的不同阶段提供了一个相对科学的判断依据。

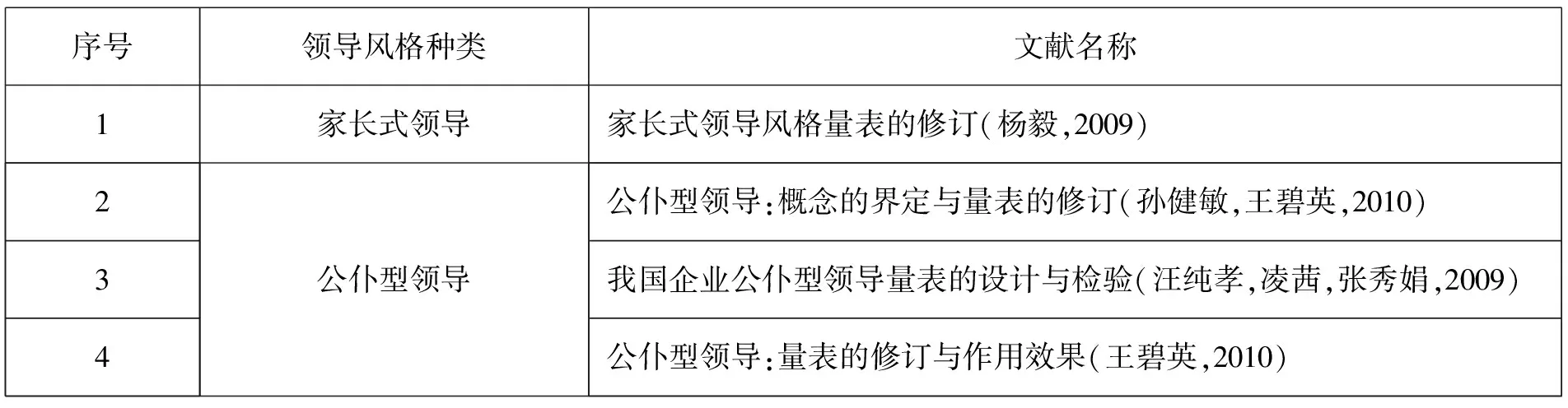

不同领导风格的内在“成分”的差异性,可以从领导风格量表上得以一定程度的表露,领导风格量表是一种领导风格的研究从定性研究、概括表述到定量研究、细化描述的分水岭,能够用“领导风格量表”来评测的领导风格比较少(见表3)。一种领导风格的研究,当其研究水平到达了用“量表”进行评测的层次,对这种领导风格的外在表现、风格细分、测评手段等方面都达到了一个新的高度,至少各方对这种领导风格不再是一个囫囵吞枣的总体概念,而是有一个相对详细的由表及里的概念展开过程。

表3 部分领导风格量表文献

在构建领导风格量表的过程中,需要对一种领导风格的概念进行样本分析。以我们相对常见的“公仆型”领导为例,我国一直强调领导者要全心全意为人民服务、做人民的公仆,邓小平同志“什么叫领导?领导就是服务”[27]P121这一经典论述更是让服务型领导、公仆型领导概念深入人心。然而,如果从学术层面上对“服务型”领导、“公仆型”领导进行概念界定,是一个非常繁复的学理构建过程。公仆型领导的概念最早是有麻省理工学院的Robert K.Greenleaf 于1970年提出的[28]P1-37。John E.Barbuto & Daniel W.Wheeler在2006年通过探索性和验证性因素分析,得出公仆型领导是由利他主义(Altruistic Calling)、情绪抚慰(Emotional Healing)、智慧(Wisdom)、说服引导(Persuasive Mapping)、社会责任感(Organizational Stewardship) 五个结构因子(包含23个项目)组成的,不仅如此,文献还对公仆型领导与变革型领导的结构因子进行了比较分析[29]。国内学者则分析公仆型领导、家长式领导、变革型领导分量表之间的相关性,根据彼此间相关系数的不同,得出了公仆型领导与仁慈领导有较多的共同成分而与威权领导共同成分较少的推论[30]。

不同领导风格之间的比较,首选面临的问题就是要在彼此间找寻到一个共同的逻辑标尺,要在一个共同的理论平台上来开展比较研究,领导——成员交换理论(Leader-Member Exchange,简称LMX理论)为各种领导风格的比较提供了一个基础理论平台。国内有的学者就利用CPM领导行为量表来评测领导行为,跨越了各种不同领导风格之间的细节性差异,通过个人品质(Character and Moral)、工作绩效(Performance)、团体维系(Maintenance)三方面的表现来评判领导行为[31],为彼此有差异的具体领导风格提供了一个可共用的领导风格量表项目,当然,这样所构建的领导行为量表显得抽象一些。领导风格的研究,要在抽象统合与具体细分这两个研究方向之间取得相对平衡,CIP领导模型则在这方面做了一定的尝试[32]。Mumford 在2006年提出一个由魅力型(Charismatic)、思想型(Ideological)、务实型(Pragmatic)三种领导风格所构成的CIP领导模型[33]。对领导风格进行不断进行概念外延和内涵的细分是一种研究努力方向;对领导风格进行一定程度的统合,是研究领导风格的另一个研究方向,领导风格量表是一个检测与评估工具,需要不断根据领导风格的研究需要和实践应用的发展来进行必要的构建与修订。

三、组织框架下的领导风格探讨

领导风格的研究主体指向仍然是领导者,但是,不再是孤立地、抽象地研究领导者,而是将领导者置于组织框架下来开展研究,研究领导者(Leader)、追随者(Follower)、情境(Situation)三者互动中的领导理念、领导行为和领导效能及其对组织成员、组织效能的影响等多方面问题。

一个组织总是由不同的个体组成的,这些个体在组织中基于职位等级、职务角色的不同而分化为领导者和被领导对象,因此,从组织视角来研讨领导风格,既要研究领导者对追随者的影响,也要研究组织中的一般成员对领导者的影响,他们之间的影响关系并不是单向的,而是双向互动的(见图1)。

图1领导者与被领导者双向互动关系图

以领导者作为自变量,而以领导者对被领导对象所施加的影响、领导风格的组织效能等后续反应为因变量,这方面的文献相对比较多。不同的领导者具有不同的领导风格,把对领导者的研究转化为对领导风格的研究,这种研究对象的转换,提升并细化了对领导者的研究层次(见表4)。

表4 研究领导风格影响的部分文献

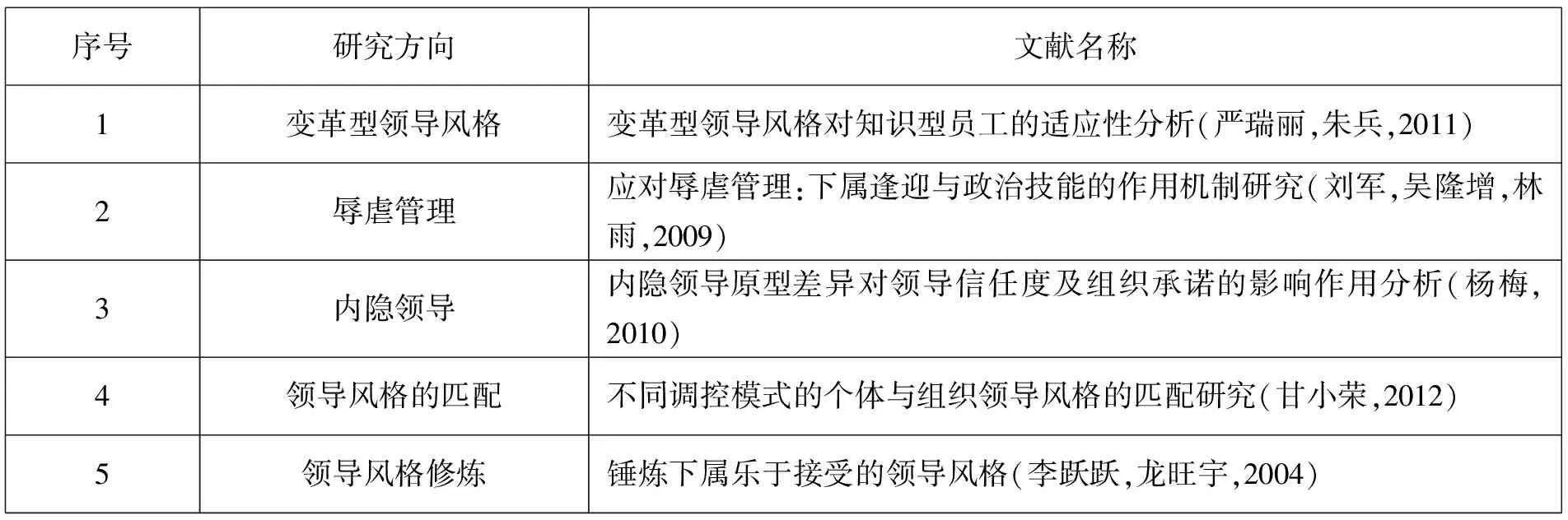

在一个组织体系中,组织成员价值观多元化的趋势越来越明显,组织成员之间存在各种分化现象,这就造成了不同的个体对同一种领导风格的评价、主观体验也会存在一定的差异性,因此,被领导对象的反映模式并不是千篇一律的,他们对同一种领导风格会采取不同的行为应对模式。被领导对象对领导风格具有能动的自主选择性,对一种领导风格可以采取拥护、接纳、漠视、抵制、对抗等多种态度和行为。从被领导者的视角来研究领导风格,有助于更加全面地评估一种领导的在组织中的适应性和有效性,有少部分文献涉及了这方面的主题(见表5)。

表5 组织成员对领导风格能动反应的部分研究文献列表

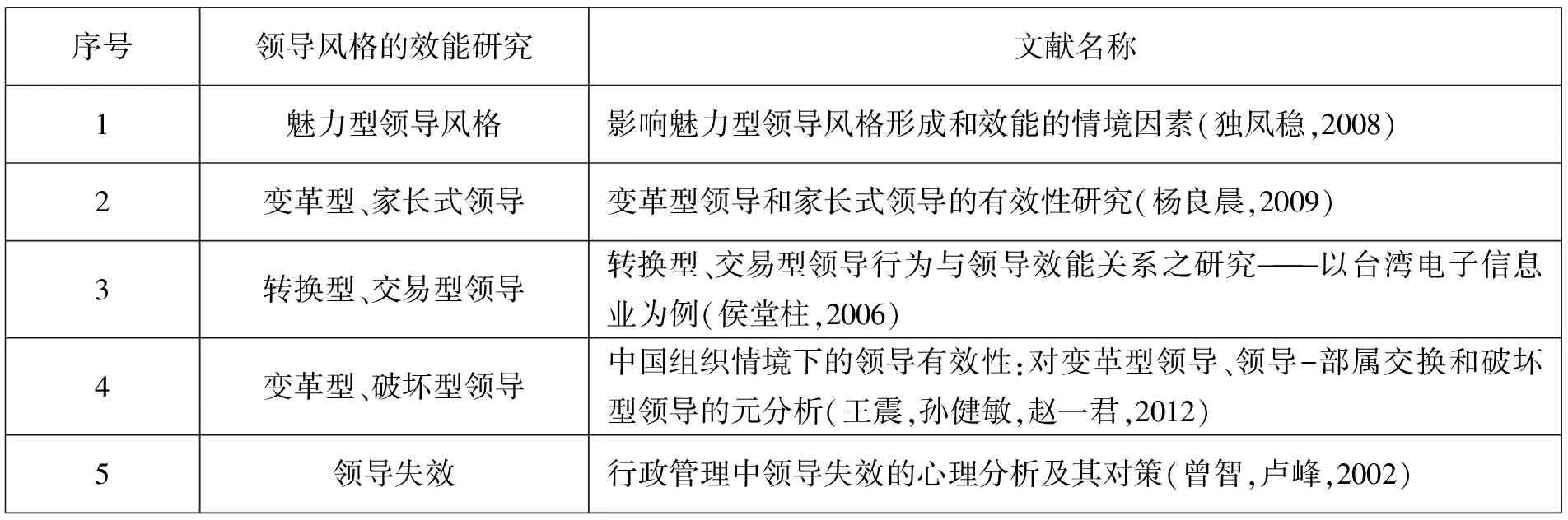

领导风格都是存在一定的文化情境中的,有的领导风格与组织文化的匹配度高,就容易为组织所接纳,其适应过程就比较短,发挥作用的过程中所遇到的阻力比较小;而有的领导风格则为组织成员所排斥,领导者与被领导对象之间也存在多种形式、多个轮次的博弈过程,甚至会发生程度不一的冲突。组织中必然存在一定的分歧和冲突,这是不可避免的。冲突也并不是都阻碍组织发展的,建设性的冲突对组织的发展是有益的,有助于提升组织的民主氛围和决策的科学质量,破坏性的冲突容易跨越理性的界限,给组织造成了大小不一的伤害,甚至会形成“内耗”文化,使得组织陷入困境状态。一种领导风格在组织中是否能够产生、存在、发挥作用,是需要具体问题具体分析的,并对其应用条件和取得的效果进行相对客观的评估,以避免由于迷恋一种领导风格而出现对其生搬硬套的错误。部分文献探讨了领导风格的有效性和失效的情形(见表6)。

表6 研究领导风格的有效性与失效方面的部分文献

四、结语

领导风格的研究,使得各方对领导者的认识更一步细化,领导者的形象也更加丰富多样,对领导力的研究也不再是基于笼统的领导者的概念来进行,为领导者、领导力的深化研究开拓了新的研究路径。然而,从目前的研究状况来看,对领导风格的研究还存在一定的局限性,许多问题的研究也仅仅处于初始探索阶段,还有待深入研究,而这些问题也构成了领导风格未来研究的主攻方向。

(一)领导风格的形成过程尚存在若干个研究空白区域。领导者不是在真空中成长的,领导风格是在领导者的生活与工作实践中形成的。“社会是纷繁复杂的,干部的成长必须面对各种各样的情况,因此通过实践锻炼,可以磨练人的意志和品质,增长干部的才干和工作能力。”[34]领导风格的塑造,是多个因素综合作用的结果,跟领导者自身的先天禀赋、家庭成长环境、工作历练过程、自我价值取向等主客观因素都存在关联,然而,各种影响因素在领导风格的形成过程中究竟起多少作用?影响的途径有哪些?目前对领导风格形成过程的研究非常稀少,即使有这方面的文献也多是泛泛而谈,尚难以揭示现象背后的确切原因。

(二)如何评估领导风格的成熟度?一种领导风格从低级阶段到高级阶段的进阶是何种路径?领导者在个人领导风格的形成过程中在哪些方面可以发挥自己的主观能动性?领导者的风格修炼过程不可能是一个坦途,一定会受到各种杂音和错误思路的干扰。领导工作中的各种挑战可能会造成领导者的多重困惑,有些领导者战胜了各种挑战,越过了暂时的困境,修炼形成了更加成熟的领导风格,有些人要么浅尝则止,甚至会改弦更张。正是由于领导者经历了多次“组织分化”与“自我分化(Self-Differentiation)”[35]的成长过程,才造成了领导风格的多样性。这几方面的研究几乎处于空白状态,它们是为提升领导者培训的针对性和有效性而亟需破解的难题,只有从学术上扫除这些障碍,在详细解析领导风格的确切形成过程后,培训对象才能够有针对性地选择相关培训来进行自我完善。

(三)领导风格划分的逻辑标准与领导风格之间的转换,存在若干模糊问题。目前,对领导风格命名、划分标准还处于相对零乱的状态,虽然每种领导风格都从一个侧面描述了领导者的内在理念和外在行为,但是,总体上给外界有“盲人摸象”的意味,不同的领导风格之间还没有形成一个相对科学的逻辑序列,这是领导风格研究方面一个相对难度较大的挑战。只有对领导风格的划分形成相对清晰的逻辑序列,当一个领导者的关键一项或几项要素产生了新变化时,我们才可以判断这种变化是量变还是质变,是导致领导者从一个风格的低级阶段进阶到高级阶段,亦或从一种领导风格跃迁到另一种领导风格。这些问题都是提升领导风格研究学术含量必须突破的瓶颈。

总之,对领导风格的研究,虽然已有近半个世纪的时间,但随着研究的进展,这个领域的诸多难题逐步浮现,需要学者运用多学科知识从更广阔的视角来破解这些难题,使得领导风格的研究在多方合力的推动下取得新突破、新进展。

[1]杜鹃,李汉玲,米加宁.西方领导研究百年回顾与展望[J].北京行政学院学报,2005,(5).

[2]杨玉萍.交易型领导与转化型领导[J].领导科学,1985(1).

[3]刘力.变革式的领导与双向性的考核——“校本管理”改革经验述要[J].外国教育资料,1994,(1).

[4]张志静,徐蕾.西方的自律性学校管理与变革型校长领导[J].现代中小学教育,1997,(1).

[5]陈辉.领导风格与“官僚病”治理[J].行政论坛,2012(5).

[6]Antonakis,J.,Cianciolo,A.T.,and Sternberg,R.J.Leadership:Past,present and future[A].J Antonakis,A T Cianciolo,and RJ Sternberg(Eds.).The nature of leadership[C].Thousand Oaks,CA,London,and New Dehli:Sage Publications,2004.

[7]卢会志.内隐领导理论的认知结构和影响因素[D].上海:华东师范大学,2008.

[8]Einarsen S.,M.S.Aasland and A.Skogstad.Destructive leadership behaviour:A definition and conceptual model[J].The Leadership Quarterly,2007, 18(3).

[9]廖靖文.形成好的选人用人导向[N].广州日报,2013-07-26(A1).

[10]杨毅.湖北省教练员家长式领导行为及其对“教练员—运动员”关系的影响研[D].武汉:华中师范大学,2007.

[11]李财德.家长式领导对组织公民行为影响研究[D].上海:华东理工大学,2010.

[12]陈璐,杨百寅,井润田.家长式领导对高管团队有效性的影响机制研究:以团队凝聚力为中介变量[J].管理工程学报,2012,(1).

[13]邱锦.家长式领导、心理授权与组织承诺的关系研究[D].大连:大连理工大学,2013.

[14]杨毅.家长式领导风格量表的修订[J].山东商业职业技术学院学报.2009,(2).

[15]曾楚宏,李青,朱仁宏.家长式领导研究述评[J].外国经济与管理.2009,(5).

[16]郭新东,王晶晶.家长式领导的国内研究现状及研究焦点[J].阜阳师范学院学报(社会科学版),2013,(3).

[17]鞠芳辉,谢子远,宝贡敏.西方与本土:变革型、家长型领导行为对民营企业绩效影响的比较研究[J].管理世界,2008,(5).

[18]李超平,孟慧,时勘.变革型领导、家长式领导、PM理论与领导有效性关系的比较研究[J].心理科学,2007(6).

[19]吴敏,黄旭,徐玖平,阎洪,时勘.交易型领导、变革型领导与家长式领导行为的比较研究[J].科研管理,2007(3).

[20]邓志华,陈维政,黄丽,胡冬梅.服务型领导与家长式领导对员工态度和行为影响的比较研究[J].经济与管理研究,2012(7).

[21]李成彦,王重鸣,蒋强.性别角色认定对领导风格的影响:以女性创业者为例[J].心理科学,2012(5).

[22]李乐.女性企业家的社会性别角色、领导风格与主观领导效能关系研究[D].上海:复旦大学,2010.

[23]陈维政,忻蓉,王安逸.企业文化与领导风格的协同性实证研究[J].管理世界,2004(2).

[24]彭琦坤.从文化角度比较中美两国经理的领导风格[D].上海:上海外国语大学,2009.

[25]张银,李燕萍.领导风格、心理授权与员工创造力:基于中国电力行业的实证研究[J].科技进步与对策,2011(21).

[26]邵真,何青松,葛虹,冯玉强,刘鲁宁.高层领导风格在企业系统生命周期各个阶段的权变性研究[J].科研管理,2013(5).

[27]邓小平文选:第3卷[M].北京:人民出版社,1993.

[28]Robert K.Greenleaf.The Servant as a Leader[M].Indianapolis,IN,Greenleaf Center,1970.

[29]John E.Barbuto,Daniel W.Wheeler.Scale Development and Construct Clarification of Servant Leadership[J].Group & Organization Management ,31(3),2006.

[30]孙健敏,王碧英.公仆型领导:概念的界定与量表的修订[J].商业经济与管理,2010(5).

[31]凌文辁,陈龙,王登.CPM领导行为评价量表的构建[J].心理学报,1987(2).

[32]罗风英.杰出领导研究的新视角——CIP领导模型述评[J].上海行政学院学报,2013(4).

[33]Mumford,M.D.Pathways to outstanding leadership:A comparative analysis of charismatic,ideological,and pragmatic leaders[M].Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates Publishers,2006.

[34]梅黎明.论领导干部的实践观[J].中国井冈山干部学院学报,2012(6).

[35]胡硕兵.自我分化式领导力及修炼途径[J].领导科学,2013(30).

(责任编辑:廖才茂)

AReviewofDomesticStudiesinLeadershipStyle

HU Shuo-bing

(DepartmentofTeaching&Research,ChinaExecutiveLeadershipAcademyJinggangshan,Jinggangshan,Jiangxi343600,China)

In western countries,research in leadership style was started in 1970s.Learning from and with reference to western studies,domestic scholars have produced a batch of literature in different leadership styles through case study,empirical study,comparative study.The leadership style scale resolves the conceptual structure of leadership style,and the differences in factors of conceptual structure are the criterion for judging different leadership styles.Many mediating variables have influence on the establishment and evolution of interaction between leaders and subordinates.A leadership style requires certain contextual conditions to play its role,and it may fail sometimes.Proper leadership style should be selected to match the organizational culture.

leadership style;review of studies;domestic

C933

A

1674-0599(2013)06-0104-09

2013-11-01

胡硕兵(1974—),男,江苏连云港人,中国井冈山干部学院教学科研部副教授,研究方向为领导科学、项目管理。