中国社会保障发展水平指标体系与实证分析*

苗艳梅 杨 斌 丁建定

(1中国人民大学社会学系,北京,100086;2华中科技大学社会学系,湖北武汉,430072)

改革开放以来,我国社会保障制度建设取得了巨大的进步,社会保障制度对社会问题和社会成员的覆盖面越来越大,社会保障转移支付水平也不断提高。但是我国的社会保障制度还有诸多尚待完善之处,例如进城务工人员的社会保障问题、失地农民的社会保障问题、社会保障的二元结构等问题。因此,当前我国社会保障制度发展到什么程度,如何认识我国社会保障发展水平,这成为影响我国社会保障制度未来发展的重要议题,同时也是确定我国社会保障发展战略的基础。在社会保障发展水平的问题上,学者多集中于从社会保障总量支出以及社会保障分区域支出进行对比研究,忽视了社会保障制度对社会问题和社会成员覆盖水平的认识,从而会造成对我国社会保障发展水平认识不够系统与完善。本文以社会保障发展水平的指标体系为研究起点,通过社会保障对社会问题的覆盖程度、社会保障对社会成员的覆盖程度以及社会保障转移支付水平对我国社会保障发展水平进行综合分析,并在此基础上提出思考与建议。

一、社会保障发展水平指标体系

社会保障发展水平是反映一个国家社会保障制度发育程度的重要指标。社会保障制度的发展水平越高,表明社会成员应对社会问题的能力越强,社会保障制度对该国国民的保障力度越大,因此社会保障制度建设越完善;社会保障发展水平越低,表明一个国家社会成员面对社会问题的风险越大,社会保障制度对该国国民的保障力度越小,社会保障制度建设不够完善。社会保障发展水平作为反映一国社会保障制度发育程度的衡量指标,常被用来比较不同国家之间和一个国家不同时期或不同地区社会保障制度的发展程度。然而,许多学者在进行比较时,把社会保障支出占国内生产总值(GDP)作为主要指标甚至唯一指标,这种比较忽视了不同国家社会保障的发展阶段以及社会保障制度对社会问题和社会成员覆盖程度,因而不能全面地反映一个国家社会保障制度的实际发展水平。一种较为完善的社会保障发展水平衡量指标体系应包括社会保障制度对社会问题的覆盖程度、社会保障制度对社会成员覆盖程度以及社会保障制度的转移支付水平。[1]

社会保障发展水平指标体系的形成与社会保障制度的特点相关。社会保障制度是为了应对社会问题而以转移支付的形式向社会成员提供物质支持、精神慰藉和服务传递的一种手段。社会保障发展水平因此可以从社会问题的解决、社会成员的保障、转移支付三个维度进行衡量与评价。据此在衡量一个国家社会保障发展水平时社会保障制度对于社会问题的覆盖水平、社会保障制度对于社会成员的覆盖水平以及社会保障制度转移支付水平就成为考量社会保障发展水平的主要评价指标。

首先,社会保障对社会问题的覆盖水平是衡量社会保障发展水平的基础指标。因为社会保障对社会问题的覆盖水平可以反映一个国家社会保障制度覆盖社会问题的完善程度,从而可以作为衡量社会保障发展水平的基础指标。社会保障制度建立的目的是为了缓解和解决社会成员的社会问题,特定社会问题需要相应的社会保障制度予以应对,并且随着社会问题的发展和变迁社会保障制度也处于不断完善之中,因此社会保障制度是否覆盖社会问题就成为判断社会保障制度发展水平的基础性指标,只有在社会保障制度建立后才可能论及社会保障制度的保障人群程度以及转移支付水平。

其次,社会保障对社会成员的覆盖水平是衡量社会保障发展水平的重要指标。因为对社会成员的覆盖水平可以反映一国社会保障制度覆盖社会成员的完善程度,从而可以作为衡量社会保障发展水平的重要指标。社会保障制度是针对遭遇特定社会问题的特定人群而建立,社会保障制度覆盖社会成员的程度表明一个国家社会保障制度的完善程度。当社会保障制度较为全面的覆盖社会成员时,社会成员因为拥有社会保障制度而具有较强的抵抗风险能力,社会保障发展水平也就越高;当社会保障制度覆盖面不能将部分社会群体纳入时,那些未被覆盖的社会群体面临社会问题的风险也就越大,社会保障发展水平越低。

再次,社会保障转移支付水平是衡量社会保障发展水平的典型指标。社会保障转移支付水平表明政府向其社会成员提供的保障支持力度的大小,能够反映一个国家和政府由于实施社会保障而向其国民收入再分配的力度,从而可以作为衡量社会保障发展水平的典型指标。转移支付水平越高,说明社会保障制度的保障水平越高,社会成员应对社会问题和抵抗风险的能力越强,反之社会保障转移支付水平越低说明社会保障制度的保障水平越低,社会成员应对社会问题的能力越弱。西方国家社会保障制度建设的经验表明,随着西方国家社会保障制度的发展和完善,西方国家社会保障制度对社会问题的覆盖程度越来越大,对社会群体的覆盖程度越来越高,社会保障支出占国内生产总值的比例逐渐演变成为衡量社会保障水平的主要甚至单一的指标。[2]

因此,在衡量一个国家社会保障发展水平时,应该根据不同国家社会保障发展阶段构建社会保障发展水平评价指标体系。在社会保障制度还处于制度完善阶段,社会保障发展水平指标体系应该包括社会保障制度对社会问题的覆盖水平、社会保障制度对社会成员的覆盖水平以及社会保障制度转移支付水平;而当社会保障制度处于成熟阶段,即社会保障制度构建任务已经完成,社会保障发展水平指标应以社会保障制度转移支付水平为主要衡量指标。根据我国社会保障发展阶段,在对我国社会保障发展水平进行衡量时,应综合考察上述三个指标。

二、中国社会保障对社会问题的覆盖水平

社会问题可以通过社会保险、社会救助和社会福利制度的建立和实施予以应对。因此,从社会问题视角分析社会保障发展水平,需要从社会保险、社会救助和社会福利制度的建设情况进行具体分析。

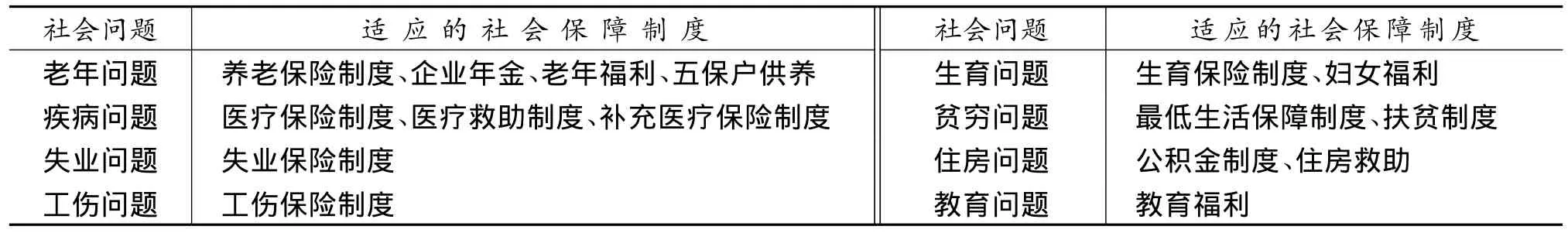

从社会保险应对社会问题的水平来看,我国社会保险制度对主要社会问题覆盖较全面,社会保障水平较高。1978-1986年,“文化大革命”期间实施的企业保障制由于企业经营效益的差异使得许多老年人面临着严峻的老年问题,我国通过《关于安置老弱病残干部的暂行办法》、《关于工人退休、退职暂行办法》和《关于老干部离职休养的暂行规定》恢复和重建了养老保险制度,使得老年问题得以有效缓解。1986年以来,经济体制改革使得社会经济形势发生重大变化,失业、疾病、老年、工伤、生育等社会问题凸显和日益严重。针对失业问题,政府通过《失业保险条例》建立了失业保险制度;针对疾病问题,政府通过颁布《关于建立城镇职工基本医疗保险制度的决定》、《关于建立新型农村合作医疗制度意见的通知》建立了医疗保险制度;针对老年问题,政府通过《关于建立统一的企业职工基本养老保险制度的决定》、《关于开展新型农村社会养老保险试点的指导意见》、《国务院关于开展城镇居民社会养老保险试点的指导意见》建立了养老保险制度;同时,我国通过颁布《工伤保险条例》、《企业职工生育保险试行办法》建立起了应对工伤、生育等社会问题的社会保险制度,如表1所示。通过社会保险制度的建立和完善,社会保险制度对社会问题的覆盖较为完善,社会保障水平较高。

表1 我国应对主要社会问题的社会保障制度

从社会救助和社会福利应对社会问题的水平来看,我国社会救助和社会福利制度应对社会问题的能力较差。改革开放以来,贫穷、疾病、教育、住房等社会问题较为突出。我国政府通过颁布法律法规实施了一系列社会救助和社会福利政策予以应对,①该系列政策包括:针对贫穷问题,政府则通过颁布《城市居民最低生活保障制度》、《农村居民最低生活保障制度》建立了最低生活保障制度;针对疾病问题,我国政府通过《关于进一步加强农村卫生工作的决定》、《关于建立城市医疗救助试点工作的意见》建立了城乡医疗救助制度;针对教育问题,通过《义务教育法》、《关于调整完善农村义务教育经费保障机制改革有关政策的通知》、《关于做好免除城市义务教育阶段学生学杂费工作的通知》实现了义务教育免受学费与杂费的教育福利;针对住房问题,国家正在实施的廉租房建设计划。同时,《农村五保供养工作条例》的实施也使得农村老年人集体供养得以实现,老年福利趋向明显。形成了以最低生活保障制度、五保户供养制度为主的长期生活救助,以医疗救助、住房救助、教育救助、法律援助为主的专项救助,以救灾救济、流浪乞讨人员救助的临时救助体系。同时,在社会福利制度建设上形成了以老年人福利、妇女儿童福利、残疾人福利、教育福利为主的社会福利体系。通过社会救助和社会福利体系的建立与完善,上述社会问题的应对有了法律依据。然而我国社会救助制度和社会福利制度发展仍然存在许多问题,社会救助制度建设很不完善,社会福利和慈善事业发展滞后。[3]受制于社会保障建设中“重保险,轻福利”思想的影响,社会保障制度改革中以养老保险、医疗保险、失业保险制度建设为主,社会福利被放到不重要的位置,同时社会福利改革中职工福利改革走上了企业化道路,民政部门长期以来只关注传统的主管业务(如民政办的福利院与福利企业等),加之社会福利事业的法律建设滞后,导致社会福利应对社会问题的能力较低。[4]在社会救助制度建设中,尽管相应的法律法规已经颁布,但捆绑式的救助方式往往将医疗救助、教育救助、住房救助等专项救助叠加在最低生活保障制度上,导致社会救助制度不能很好地应对社会问题。

三、中国社会保障对社会成员的覆盖水平

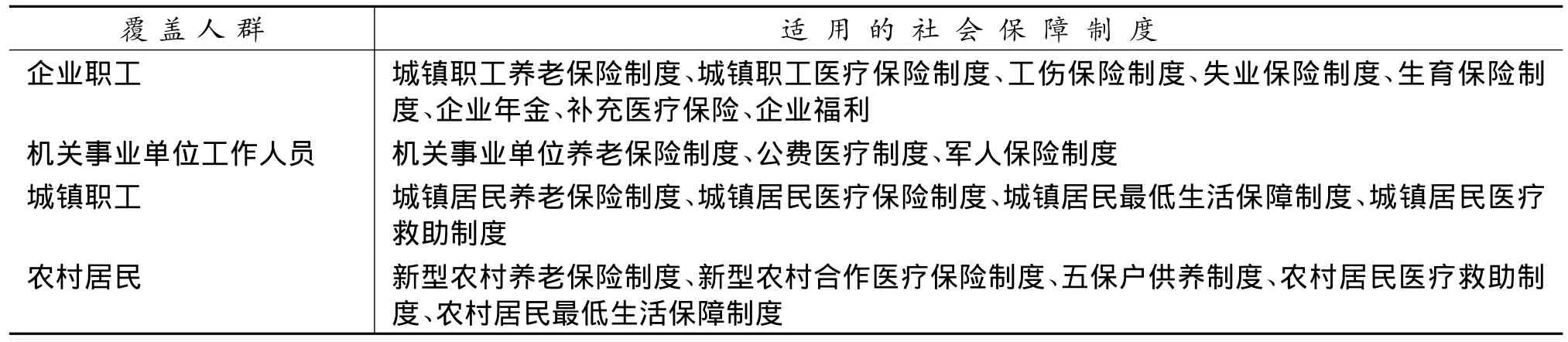

从社会成员的角度分析社会保障水平,发现我国社会保障对社会成员的覆盖还存在许多漏洞,社会保障对社会成员的覆盖水平需要进一步增强。我国对企业职工与机关事业单位工作人员的社会保障问题一直比较重视,从新中国成立以来就开始了针对企业职工和机关事业单位社会保障制度的探索,尤其是改革开放以来,通过社会保障制度的改革与完善建立起了比较系统和完善的社会保障制度。对城镇居民和农村居民社会保障制度的建设主要是在20世纪90年代以来,通过对企业社会保障制度的适当改革以及对农村相应制度的创新而实施的,如表2所示。

表2 我国不同社会成员的社会保障

然而,我国社会保障制度在社会成员覆盖程度上仍存在很多问题,这主要体现在以下两个方面:首先,从已经建立的制度来看,社会保障制度对社会成员的覆盖面需要进一步扩大。如以企业职工社会保障制度分析为例,2011年全国就业人数为76420万人,而参加城镇职工养老保险人数为28392万人,参加城镇职工医疗保险的人数为25226万人,参加失业保险的人数为14317万人,参加工伤保险的人数为17689万人,参加生育保险的人数为13880万人,①2011年全国就业人员数据和社会保险参保数据来源于中华人民共和国国家统计局《中华人民共和国2011年国民经济和社会发展统计公报》。只有37.2%的从业人员中参加了城镇职工养老保险制度,33%的从业人员中参加了城镇职工医疗保险制度,18.7%、23.1%和18.2%的从业人员中参加了失业保险、工伤保险和生育保险制度。大量的民营企业、自由职业者还没有被企业职工社会保障制度所覆盖,这些未被覆盖的社会成员势必缺乏抗风险能力,当面临疾病、工伤、失业等意外时缺少社会制度的保障。

其次,部分社会群体的社会保障问题严重缺失。这突出表现在农民工和失地农民社会保障问题上。2011年我国农民工总量为25278万人,其中外出农民工15863万人,本地农民工9415万人,而参加城镇基本医疗保险的农民工只有4641万人,参加工伤保险的农民工6837万人。②同①。大部分农民工还没有被社会保障制度所覆盖。在失地农民社会保障问题上,从改革开放初到2007年我国已经形成了8300多万失地农民,今后10年如果我国城镇化率以平均每年1个百分点左右提高,预计每年还要新增失地农民300万人,同时水库移民、退耕还林、退耕还草的失地农民数量庞大。[5]然而,针对庞大的失地农民群体而言,失地农民社会保障制度建设还不完善,我国仅有1324万失地农民被纳入基本生活保障或养老保障制度,仍然有超过4926万失地农民还没有被纳入社会保障体系。[6]

四、中国社会保障转移支付水平

社会保障转移支付水平是反映社会保障水平的一个典型指标。社会保障转移支付水平可以通过社会保障支出占国家GDP的比重表示,也可以通过社会保障支出占财政支出的比重表示。对社会保障转移支付水平的考察可通过国别比较和城乡比较予以反映,国别比较是通过不同国家社会保障支出占GDP的比重反映不同国家社会保障制度为其社会成员提供的保障水平有多高,同时也可以看出一个国家社会保障发展的水平。城乡比较是通过比较城市社会保障和农村社会保障支出以反映城乡社会保障水平及其差异。

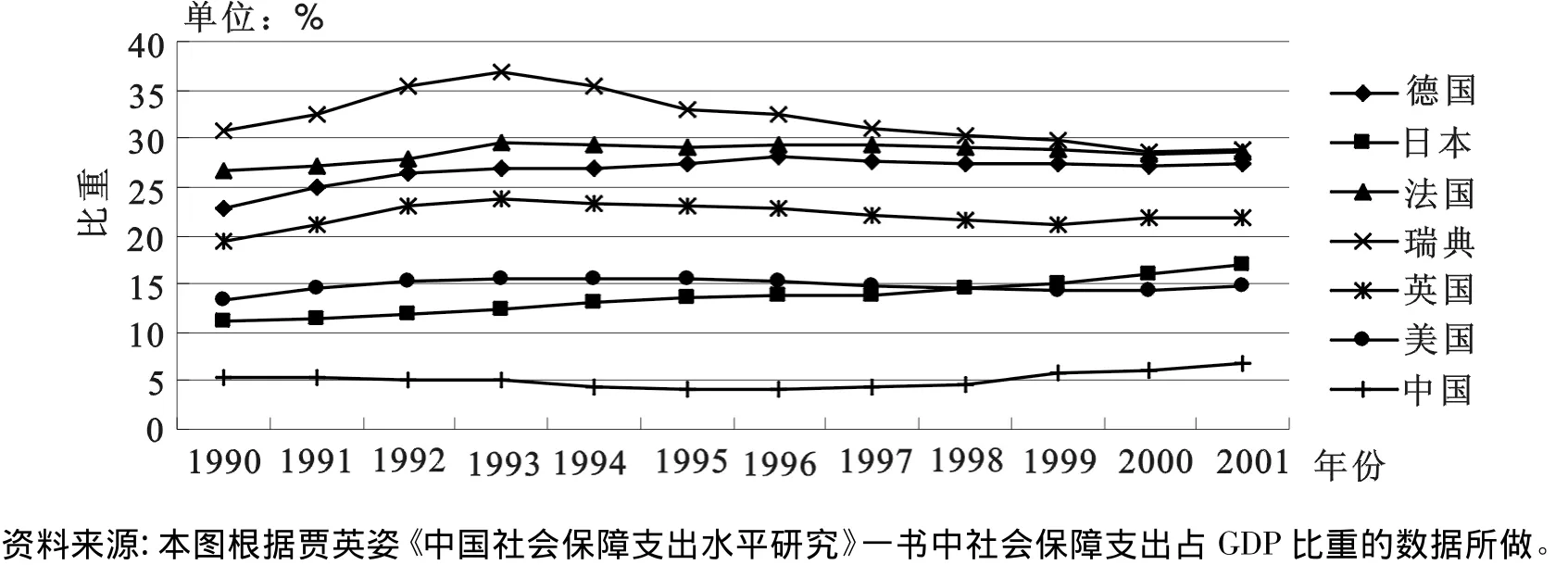

图1 1990-2001年不同国家社会保障支出占GDP比重曲线图

从国别比较来看,我国社会保障转移支付水平较低。图1是1990-2001年我国和西方发达国家社会保障制度转移支付水平。由图1可以发现我国社会保障制度转移支付水平的一些特点:第一,我国社会保障制度转移支付水平总体上处于上升趋势。1978年以来,我国重视社会保障制度的建设和投入工作,同时在我国经济稳定增长的条件下我国社会保障支出逐年增加,社会保障支出占GDP的比重由1990年的5.34%增加到2002年的7.15%,增加幅度达1.81%;第二,我国同西方发达国家社会保障转移支付水平存在巨大差距。1990-2001年我国社会保障支出占GDP的平均比重为5.09%,同期德国、日本、法国、瑞典、英国、美国社会保障支出占GDP的平均比重分别为26.7%、13.6%、28.6%、32.1%、22.1%、14.8%。我国社会保障转移支付水平远远低于西方国家。我国社会保障支出占GDP比重与西方发达国家相比较低有其历史原因,我国社会保障制度还处于制度完善阶段,针对某类社会成员的社会问题构建社会保障制度是我国社会保障制度建设的当务之急,而西方发达国家社会保障制度建设已经成熟,社会保障对于社会成员的覆盖面较广,在西方国家社会保障制度的发展过程中其紧要任务已不是制度的构建而是制度保障水平的改革。

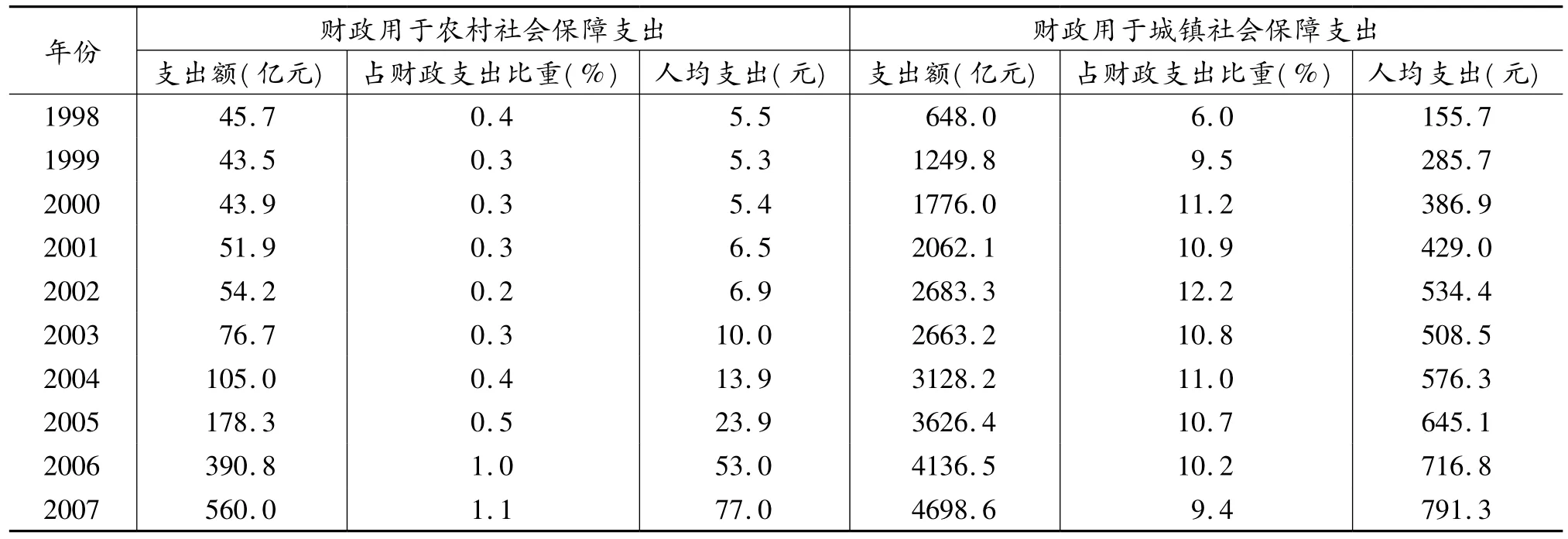

从我国社会保障制度城乡比较来看,我国社会保障财政支出中对城镇投入多,农村投入少,呈现出明显的社会保障转移支付的二元形态。由表3可以归纳总结出我国社会保障支出在城镇和农村上的特点:第一,我国财政用于城镇和农村社会保障的支出逐年增加。在农村除了1999年以外,社会保障财政支出规模逐年增加,尤其是2003年新农合实施以来财政用于农村社会保障支出的规模越来越大;在城镇社会保障支出中,1998-2007年都呈现明显增长趋势;第二,城乡社会保障支出差距较大。建国之初,为适应工业化战略我国出台了一系列城乡分割政策,包括户口迁移政策、劳动就业政策、人民公社制度,这些城乡分割政策的实施是二元社会保障体系出台并得以维持的直接根源。[7]由于城乡二元社会保障政策对城市的明显倾斜,例如在实施中重视城市社会保障体系建设,忽视农村社会保障体系建设,重视城市社会保障投入,忽视农村社会保障投入,导致社会保障支出在城乡间转移支付中的二元形态。1998-2007年间,我国无论是在社会保障的总支出还是社会保障的人均支出农村都远远低于城市。尤其是2007年,农村社会保障人均支出不到城市社会保障人均支出的10%。

表3 1998-2007年我国城乡社会保障支出

五、基本结论与政策建议

从我国社会保障制度对社会问题覆盖水平来看,社会保险制度对社会问题的覆盖水平较高,社会救助和社会福利对社会问题的覆盖水平较低;从社会保障制度对社会成员的覆盖来看,我国社会保障制度建设中对城镇劳动者的社会保障制度建设重视程度较高,城乡居民社会保障制度正处于建立和完善阶段;从社会保障制度转移支付水平来看,我国社会保障转移支付总体水平较低,城乡社会保障转移支付存在明显的二元形态。因此,我国社会保障制度建设还处于制度发展和完善阶段。

从本文对中国社会保障制度发展水平的分析出发,未来中国社会保障制度的发展的着力点应该放在以下几个方面:

第一,在社会保障制度对社会问题的覆盖方面,提高社会救助和社会福利制度对社会问题的应对能力是社会保障应对社会问题的主要任务。在主要社会问题上,老年、贫穷、疾病、住房、教育等社会问题仍然突出。然而,中国社会保险制度已经建立,社会保险制度对社会问题的覆盖水平较高,社会救助和社会福利制度对社会问题的覆盖需要加强。在老年问题上,应加快发展养老服务制度建设;在贫穷问题上,应进一步完善扶贫制度和最低生活保障制度;在疾病问题上,应积极发展和完善医疗救助制度;在住房问题上,尽快建立起完善的住房保障体系;在教育问题上,大力发展教育救助和教育福利制度。

第二,在社会保障制度对社会成员的覆盖方面,构建部分群体社会保障制度以及扩大城镇劳动者社会保障制度的覆盖面是社会保障覆盖人群方面的迫切任务。现阶段,从中国实际情况出发,应该认真并长远考虑农民工、失地农民社会保障问题,无论采取“建立新制度”还是采取“整合制度”的方法,尽快在全国范围内出台统一的农民工和失地农民社会保障政策,使得农民工和失地农民群体受到社会保障的覆盖。同时,针对城镇劳动者社会保障覆盖面存在的问题,应该运用法律、经济手段,鼓励和促进企事业单位为城镇劳动者参保。

第三,在社会保障制度转移支付水平方面,全面提高社会保障总体支付水平、重点提高农村社会保障转移支付水平是社会保障支出的关键。中国社会保障转移支付存在总体水平偏低、城乡转移支付二元结构、中央和地方财政支出结构失衡的问题。为了改善社会保障国家财政支出总体水平偏低的情况,应该全面提高社会保障制度的财政支出,尤其是养老保险和医疗保险财政支出。为了扭转城乡社会保障转移支付二元结构,应该增加对农村社会保障的投入,统筹城乡社会保障财政转移支付的发展。为了改变中央和地方社会保障财政支出结构失衡的问题,本着“财权和事权相统一”的原则,尽快对不同社会保障项目财政支出的归属进行重新界定,建立起科学、合理的社会保障制度中中央和地方财政支出关系。

在上述任务中,应该从中国社会保障制度建设的实际情况出发,同时根据中国社会、经济、政治和文化发展的水平,选择适合一定时期的中心任务。根据西方国家社会保障制度的发展经验,现阶段扩大社会保障覆盖面、促进更多的社会成员纳入社会保障体是中国社会保障制度未来发展和完善中的中心任务,也是未来中国社会保障发展的首要目标,只有当社会保障扩大覆盖面的任务取得较大进展时,提高社会保障制度转移支付水平才会成为我国社会保障制度建设的重点。

[1]丁建定:《和谐社会建设需要构建合理的社会保障制度》,载《人口与经济》,2009(3)。

[2]丁建定:《西方国家社会保障制度史》,北京,高等教育出版社,2010。

[3]丁建定:《略论中国社会保障制度体系的完善》,载《黑龙江社会科学》,2011(5)。

[4]郑功成:《中国社会保障改革与发展战略——理念、目标与行动方案》,北京,人民出版社,2008。

[5][6]胡晓义:《走向和谐:中国社会保障发展60年》,北京,中国劳动社会保障出版社,2009。

[7]李迎生:《社会保障与社会结构转型——二元社会保障体系研究》,北京,中国人民大学出版社,2001。