职业福利的定位及其发展趋势

丁学娜 林闽钢

(南京大学政府管理学院社会保障系,江苏南京,210023)

随着世界经济产业形态的转变,全球经济竞争的加剧,职业福利(Occupational Welfare)的成本占薪资总额的比例正快速上升,以美国为例,职业福利支出占总人力成本的比例由1959年的2%,上升到1990年的38%,1995年职业福利成本占员工薪酬达到40%。[1]在当前经济发展和收入增加的情况下,薪酬不再是员工唯一追求的目标,员工对福利的改善越来越重视,职业福利更是朝着精细化和多元化发展。特别是近10多年来,高科技企业大量涌现,为了吸引和留住各方面优秀人才,除了传统的股权激励外,提高职业福利水平和增加职业福利内容,就成为必然的选择。2011年有关职工福利调查研究结果发现,71%的雇主希望提供职业福利从而提高雇员工作积极性;60%的雇主为其所有雇员提供了核心的职业福利。[2]

从全球发展趋势来看,随着福利国家的改革和福利多元主义(welfare pluralism)理念兴起。在对福利国家的批判声中,福利多元主义主张发展一种多元的、混合的福利制度。即社会福利来源的多元化,将国家的全面福利提供转变为市场、志愿组织和非正式组织对福利供给的作用,从福利国家转型到福利社会,在这一背景下,职业福利重要性被重新认识。

但职业福利的内容具有复杂性、广泛性,各国家和地区的发展水平和发展阶段不同,对职业福利的理解也不同,造成了职业福利概念边界模糊和定位不清,这也使职业福利成为最具有挑战性的研究领域之一。在人们都普遍认同职业福利作用的同时,职业福利的研究却还没有成为核心议题。这不仅与其本身的复杂性相关,更重要的是缺乏深入的研究成果。[3]为此,埃斯平—安德森(G.Esping-Anderson)认为,由于目前职业福利的经验性资料尚处于起步阶段,关于职业福利的宏观或中观方面的理论还没有建立起来,所以,职业福利的理论发展正处起步阶段。[4]本文从追溯职业福利概念的源起出发,把近年来对职业福利内涵和外延的多方争论放到多种关系中去定位,试图在当前全球化背景下厘清职业福利范围和层次,并对职业福利的发展趋势进行分析。

一、职业福利概念的源起

职业福利作为学术研究领域被引起重视,可以追溯到1955年蒂特马斯(R.Titmuss)在伯明翰大学召开的第六届埃莉诺·罗斯伯恩纪念讲座会上发表的演讲。该演讲内容于1956年以题为“福利的社会划分——对追寻公平的一些反思”(The Social Division of Welfare:Some Reflections on the Search for Equity)的论文发表,1958年被收录进《福利国家论集》中,成为被引用次数最多、影响最大的文章之一。

福利的社会划分提出的背景是在英国成为福利国家后,英国要回应不断变迁的社会环境和承认“需要”(need)的变化。蒂特马斯从整体性的角度出发,将所有为满足个体的某些需要和服务于社会的更为广泛利益的集体性干预,宽泛地划分为三种主要的福利类型:社会福利(social welfare)、财政福利(fiscal welfare)和职业福利(occupational welfare)。[5]

社会福利包括一切由国库在“社会服务”名目下支出的直接服务和移转性支付。覆盖范围涵盖了由中央、区域和地方当局所组织及管辖传统意义上的社会服务的各个项目。例如:中小学教育、国民保健服务、社会保障给付、由地方当局兴建的公共房屋等。

财政福利是中央和地方直接税制下的宽减、免征、扣除等措施,以及国民保险(或社会保障)中称为供款的保险费。[6]

职业福利一般采取实物和现金给付的方式,大部分由雇主供给。职业福利津贴包括:为雇员、妻子和抚养对象提供的年金;儿童津贴;死亡补贴;医疗健康和福利服务;个人旅行、娱乐、穿衣和设备等个人开支;餐券;小车和公交季票;住房供应;度假支出;儿童教育费用;疾病补贴;医疗开支;教育和培训资助;平价餐食;失业补贴,医药费开支,以及其他无法计算的实物福利,从实实在在的消费品到无形的生活惬意形式。[5]对于职业福利中多种多样的福利项目,蒂特马斯认为,其中的绝大部分可以被理解为对依赖状态的承认:年老、疾病和残疾、年幼、鳏寡等。如果不考虑管理方法的话,他们实质上属于“社会服务”,而且与社会福利和财政福利重复和交叠。

蒂特马斯虽然对职业福利列出了上述清单,但随着经济的发展和社会的变化,职业福利的内容和视角也在发生变化。

二、职业福利的定位

自从蒂特马斯提出职业福利后,学者们尝试对职业福利逐步深入的考察。总体而言,可以归纳出三种职业福利的定位:第一是从职业福利与法定福利之间的关系来定位;第二是从职业福利与附加给付(fringe benefit)之间的关系来定位;第三是从职业福利与社会政策之间的关系来定位。

(一)从职业福利与法定福利的关系来定位

依据职业福利是否包含法定福利,职业福利可以划分为广义和狭义。此处的法定福利是指由国家法律规定,强制雇主出资为员工提供的福利项目。

广义的职业福利既包含了法定强制的福利,如社会保障和其他政府项目,又包括雇主等的私人计划。职业福利包括雇主以全部或部分承担责任的形式,提供的工作时间所付薪酬以外的所有的津贴和服务。[7]森菲尔德(A.Sinfield)将职业福利解释为:通过就业或雇佣关系提供的福利,或将职业福利所覆盖的补贴或福利看做是由雇员通过或由于雇佣关系而接受的超过公共福利,如国家保险的那部分福利。[8]古德恩和瑞恩(R.Goodin and M.Rein)也认为职业福利是:“由市场驱动的、私人雇主和作为雇主的国家所提供的社会津贴”。[9]

美国商会对员工福利计划的界定为:企业所提供的相对于直接工资以外的任何形态的薪酬,具体内容可分为六大类:雇主依法应支付的法定福利计划;雇主对退休和储蓄计划的支付;对寿险与死亡抚恤的支付;对医疗相关福利的支付;对员工不工作期间的支付,如带薪病假,带薪休假,双亲假等;其他福利支付,包含员工折扣、遣散费、教育支出、儿童照料等。[10]

狭义上的职业福利则不包含法定福利,认为职业福利是任何由雇主单独资助或发起或雇主与雇员共同发起的、提供基于雇佣关系的、政府未规定或不由政府直接给付的福利项目。[11]

(二)从职业福利与附加给付的关系来定位

自从蒂特马斯提出职业社会福利供给(occupational social provision)后,多数学者对职业福利的界定倾向于全部附加给付,其中包括各种各样的物品和服务,如运动俱乐部会员资格、平价餐厅、旅费补贴、公司配车、制服和服装补贴。[12]也就是说,他们主要依据福利的效果对职业福利进行界定和研究。

穆利斯(H.Murlis)将职业福利描述为“远远超过基本工资,并由雇主支付成本的报酬,目的是提高雇员的福利”。[13]阿姆斯特朗和穆利斯(M.Armstrong and H.Murlis)也将职工福利界定为在总体薪酬计划中提供给雇员的超过雇员薪水的部分,雇主支付成本,用以增加职工的财富或健康。[14]在这里,职业福利作为一种报酬,与基本工资和绩效工资区分开来,组成雇员回报中的“超越工资”或“与薪酬无关”的部分。按福利效果的标准对职业福利是从宽泛的角度界定。这些一般性的或宽泛性的定义试图捕捉“总报酬包裹”中雇主选用的丰富的“非工资”福利种类。[15]布伦斯顿和梅(E.Brunsdon and M.May)也是以福利效果来界定宽泛的职业福利。认为无论福利的来源或目的是什么,所有雇员福利和服务的功能和福利效果都是多重的并且相互重叠的。许多最初可能是以“商业取向”为目的而建立的职业福利计划,到后来也具有福利效果。虽然这些效果可能是间接的,比如说,运动俱乐部会员资格或者公司配车可以作为一种预防性的健康保护措施,前者有助于保持身体健康,后者可以缓解旅行产生的焦虑。[15]

但是法恩斯沃斯(K.Farnsworth)认为上述对职业福利的宽泛定义已经不是一个有用的概念。[3]在对英国的职业福利进行考察时,法恩斯沃斯认为职业福利是由法定部分和非法定部分组成。法定部分包括雇主国家保险缴费;另一些法定福利的出资与提供,包括国家补充养老金缴费、职业养老金、病假福利、产假和遣散费。非法定福利部分包括一系列雇主自主提供的社会福利。

要定位职业福利,需要从职业福利与附加给付的关系来进一步厘清两者的界限。

武川正吾认为,附加给付是由企业在所定工资之外,为职员提供的其他现金给付或福利性服务。他认为,附加给付涉及的范围非常广泛,但并不能承担生活保障的全部。因而,附加给付就依据对职员生活保障是否有影响的标准得到了分类:作为工资的延伸的附加给付与作为生活保障的附加给付。前者如企业所提供的福利事业,如职员食堂、保健所、体育中心等等,可以改善职员的生活水平。但是,站在职员角度看,这些福利对个人生活保障并不起直接作用,它不过是工资的延伸而已;还有一些与职员在公司的地位有关,这些给付也与生活保障无关,只能是一种社会地位或职务的象征符号。在工资收入非常少的情况下,附加给付可以作为实物薪金在发挥作用。后者是作为生活保障的附加给付是由企业所部分或全部承担的社会保险费、企业退休金、企业年金以及企业资助的一些人寿保险、医疗保险、企业内部的托儿所等。[16]

赖特(A.Wright)对职业福利法定外项目的无所不包提出了质疑,他认为宽泛地对职业福利进行界定不能够深入区分它的具体特征。如果对职业福利的界定是宽泛的,可能的福利项目清单就会包括古怪的、低价的福利项目,而这些项目是不能与职业养老金、公司配车和休假同日而语的,不管在雇主支付成本方面,还是在项目对员工个体的价值方面。更广泛的定义还会包括员工持股、分红计划。因而,他在界定职业福利时,将其范围包括在传统的个人安全、健康福利和工作或工龄相关福利,同时还包括新兴的家庭友好型系列。其中,传统的个人安全和健康包括养老金、超过法定最低病假工资以上的病假工资、人寿保险、医疗保险、长期失能或永久健康福利保险,贷款;工作,地位或工龄相关福利包括:公司配车、车贴、法定最低休假期限以外的休假,公司休假;家庭友好型福利包括:儿童或老年照料、法定最低假期外延长的生育或父母哺育假;社会或公司友好或生活形态福利包括:餐饮补贴、健身或社交设施、产品/服务折扣、按摩、香料按摩、集中洗熨。[17]

法恩斯沃斯与格瑞伍(B.Greve)对法定外职业福利的研究则回到了职业福利的提出者蒂特马斯那里。法恩斯沃斯认为蒂特马斯为职业福利的划分提供了一个有用的起点——依赖或需要。蒂特马斯在将职业福利理解为一个包含很广泛的概念的同时,还试图对大部分的非工资福利与其他形式的福利区分开来,前者主要是满足特定的依赖关系的需要,包括年老、疾病、儿童抚养、鳏寡等。但是法恩斯沃斯进一步认为,蒂特马斯划归到职业福利中的很多福利形式不是能够发挥满足这些人需求的功能,一系列其他形式的非工资补偿仅仅为了资深员工的奢侈的特权,包括慷慨的报销账户,或是公司飞机的私人使用。当然还有很多公司主要为公司利益而非雇员着想,比如工作场所的制服更多的是为了提高公司的品牌,而对职工的保护则起到很少的作用。[12]

依据需要或依赖关系,法恩斯沃斯对非法定部分职业福利进行了细分。他将职业福利应该分为两类:与工作相关的社会福利提供与其他形式的职业附加给付。前者主要用于提供社会保护,增强员工经济、物质上的保障,满足雇员的福利需要,后者主要用于企业利润和竞争力。[12]职业社会福利供给是为了满足某种依赖关系的需要:补贴餐厅、住房提供、安全服装、健康检查和健康保险可以说是帮助满足身体生理需要的;其他福利,包括职业养老金、疾病补贴、工作场所培训和儿童抚养帮助,是为了增加生命历程中的经济稳定和安全。后者还能帮助缓解家庭和工作生活的需要。[3]将职业福利看做是消除或减少与工作场所相联系的社会风险的措施更有助于理解职业福利,只要职业福利供给能够帮助某部分工人或在某些时候发挥作用,它就能够帮助减少这些症状。儿童照料服务的提供和家庭友好型政策的可能会减少失业的风险,职业养老金和疾病津贴可能有助于解决贫困问题,职业培训或许会减少无知问题,雇主提供的住房或许会减少肮脏,职业健康保健可能会减少疾病和不健康状况。

布伦斯顿和梅(E.Brunsdon and M.May)质疑法恩斯沃斯的划分,每一种给付都会直接或间接给个体带来福祉,因而,认为法恩斯沃斯所作的划分并不是一个有用的分析工具。但是,格瑞伍在对职业福利的界定上沿着蒂特马斯和法恩斯沃斯的思路,做了更进一步的研究。他认为蒂特马斯对于不同类型社会福利提供之间的界限以及各项福利供给中的内容并没有做特别清楚的划分;梅和布莱斯顿从个体的总体幸福状态来研究职业福利是不够的,但是这个研究角度可以延伸出个人对职业福利认知的维度(即格瑞伍研究中所界定的公民社会维度);法恩斯沃斯依据不同的目的划分不同的补贴——从工资替代到增加经济安全和保障进行分类,利用此两个维度对职业福利进行分类:促进公司利益最大化的福利提供、职业社会福利提供。

(三)从职业福利与社会政策之间的关系来定位

格瑞伍参照蒂特马斯福利社会划分的思路,试图从职业福利的中心词“福利”作为出发点明确职业福利与附加给付之间的界线。虽然对福利的界定本身很难,存在着多种界定方法,如效用论、能力说等,但他提出社会政策是进行福利界定的一个有效工具,“福利与社会政策之间的关系可以被看做是理解福利的一种方式,因为社会政策被界定为一个过程,在这个过程中,福利或福祉得到最大化,非福利状态缩减到最小”。[18]因而,福利应该被理解成一个旨在保证覆盖人群对抗某种风险的手段。通过对传统社会政策范围的明晰,也相对界定了福利的范围。而对于社会政策和福利应对的风险,格瑞伍采用的是国际组织对社会政策支出项目的借鉴,如OECD和欧盟,并参考国际劳工组织界定的社会政策支出项目,包含:老年人、遗属、失能伤残、健康、家庭、积极劳动力市场、失业、住房、医疗疾病等其他社会政策领域。

在对这些项目的判断中,对法定福利的补充或替代关系成为职业福利与附加给付之间区分的关键。法定福利和职业福利作为福利传输的路径都是为了应对风险而产生,只是采取的管理方法不同,而福利传输中的福利改革和变化可能是由对所要应对的风险的不同理解和需要引起的。在应对风险方面,职业福利与法定福利相互补充或相互替代。因而,不能与法定福利产生补充或替代关系的企业福利项目就是附加给付。这种对职业福利的界定秉承了蒂特马斯对福利社会划分的标准——需要和依赖。附加给付是指,例如,免费或低价享受互联网、夏日度假屋、更好的汽车、报纸、午餐和休假;而职业福利,除了其他的项目外,还包含养老金、债券和股份。

格瑞伍进一步运用福利三角,即国家、市场和市民社会来构建对职业福利的认识。运用职业福利与公共福利之间的替代或补充关系或是在福利范围之外,职业福利对公司的直接或间接影响,以及个体对职业福利不同类型的感知作为标准,格瑞伍构建了多维度来考察职业福利。格瑞伍认为表1中的左上部分,职业福利应该是 1、2、5、6 格内的内容。

表1 职业福利四种类型

本文认为格瑞伍的划分把职业福利范围进一步明晰了,但可以看到,由于各国经济和社会发展水平不同,各国社会政策的范围也很不一样,同时,对传统风险和新风险认识也存在差异,用社会政策来界定职业福利范围存在可能太大或可能太小这一问题。所以,必须把职业福利与法定福利定位、职业福利与附加给付福利定位及其职业福利与社会政策定位三者统合起来,才能全景式划分职业福利内涵和外延。

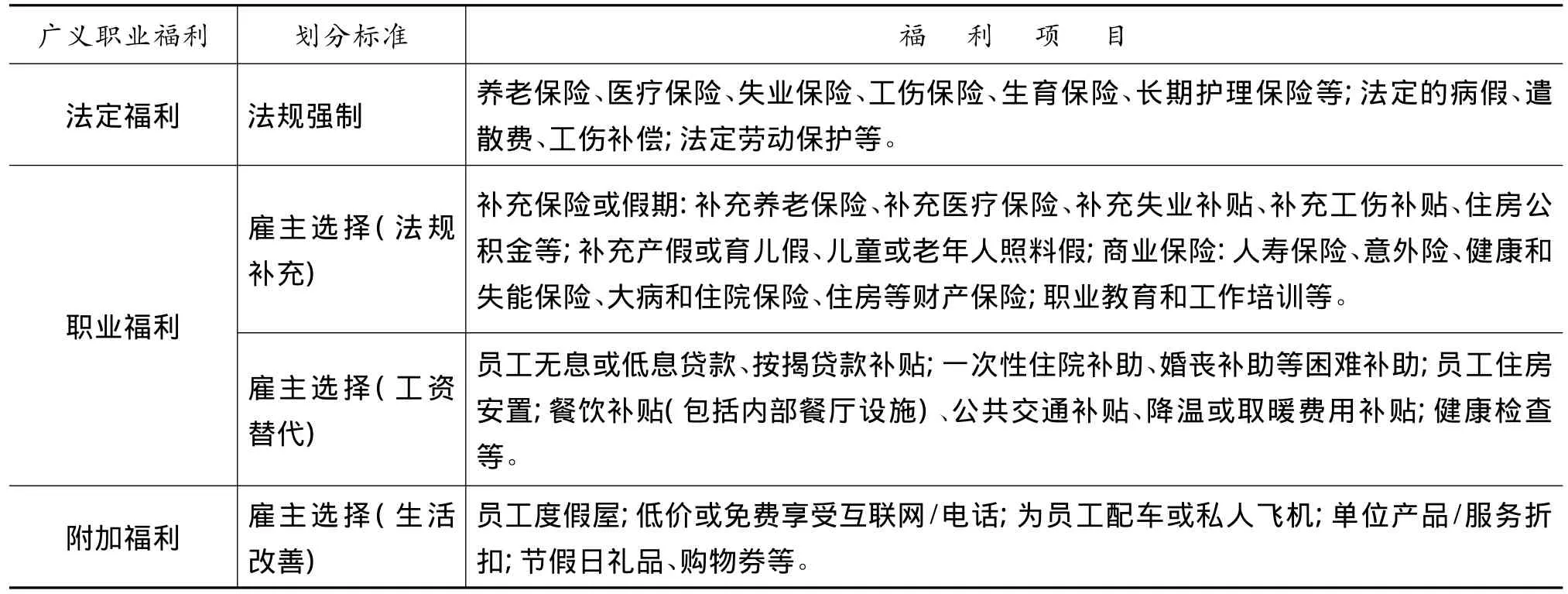

三、职业福利的划分及其层次

对职业福利的定位研究反映出不同研究者对职业福利内涵多样性的理解。但广义的职业福利范围过大,不利于职业福利研究的深入开展,因此,要建立起职业福利的划分标准,划分出不同层次的职业福利尤为重要。

为此,基于职业福利与法定福利、职业福利与附加给付福利及其职业福利与社会政策之间的关系来定位,本文提出强制——选择性的维度,其中选择包括了补充、替代和改善,从而对应地把广义的职业福利划分为四层(表2)。

在广义职业福利中,首先要把法定职业福利划分出来,同时进一步把附加福利划分出来。这样职业福利范围仅包括:法规补充型和工资替代型两大类(表2)。

表2 职业福利划分标准及其内容

在广义的职业福利中,首先依据是否有法定的规定,即标准是否是属于强制执行的,就可以把法定职业福利划分出来。本文从雇主选择提供的角度,依据法定福利补充和工资替代的标准,把职业福利归类为:一类是雇主选择提供补充养老保险、补充医疗保险、补充失业补贴、补充工伤补贴、住房公积金、工作培训等等项目,这些项目大多数是各国和地区社会政策所包含的内容,实施的效果则是对已有法定福利项目进行了补充。该项目的实施对满足员工劳动者抵御风险起到间接或非持续性的作用,雇主自愿实施这项项目。

另一类是雇主选择提供的员工无息或低息贷款、按揭贷款补贴、一次性住院补助、婚丧补助等困难补助、员工住房安置、餐饮补贴(包括内部餐厅设施)、公共交通补贴、降温或取暖费用补贴、健康检查等,从实施效果来看,则是减少了员工在这些项目上的支出,从另一个角度说,则是增加了员工的工资收入,提高了员工对雇主企业的认同度和忠诚度,雇主也是自愿实施这项项目。

对于附加福利的划分则依据是否对生活改善的标准,其项目包括:员工度假屋、低价或免费享受互联网/电话、为员工配车或私人飞机、单位产品/服务折扣、节假日礼品、购物券等,从实施效果来看,则可以提高员工的生活质量和生活水平。

四、职业福利的发展趋势

(一)法规补充型福利应对社会风险的作用增强

1.传统社会风险的应对。传统社会风险是指工业化时期,由市场失灵所引起的市场收入不能充分满足的那部分需要,表现为:收入中断(退休、失业、疾病、残疾)和收入与需要不相适应的阶段(如对儿童的资助),以及人们普遍认可的应由国家负担的需要,如保健和教育方面的服务等等。[19]

20世纪70年代,福利国家危机面临着严重财政赤字问题,福利国家纷纷以削减福利开支来应对,福利国家的民营化、私有化成为重要的改革途径。由此,雇主所提供的职业福利获得了越来越多的重视,它们应对社会风险的重要性日益凸显。

改革中影响最大的是养老金的改革。由于养老金支出在福利国家财政支出中所占比例都较大,各国纷纷对其进行改革,通常的改革方案就是降低现有公共养老金替代率和鼓励私营养老金制度发展。在英国,政府鼓励发展职业年金来补充公共养老金,协议退出制度在这一时期不断完善发展起来。协议退出即英国政府立法强制所有雇员参加国家提供的收入关联型第二层次养老金(State Earnings Related Pension,SERPS),雇员可以在国家提供的收入关联计划与雇主提供的职业养老金计划中进行选择,如果职业养老金计划能够保证其替代率不低于国家提供的制度,雇员可以选择协议退出,国家给予税收减免。这种制度设计增强了雇主提供的职业养老金在雇员退休后收入保障的重要性。在美国,其公共养老金的替代率对于普通工人而言,计划从2000年的43%降到2030年的28%。这些改变增加了职业养老金和私人养老金的重要性。[20]

欧洲大陆国家也进行了类似于英美等国的增加私有养老金的改革。德国2001年养老金改革方案在将部分法定收入关联养老金体系私有化,其中,重要的是降低法定部分养老金的替代率,引入对具有执业资格的私人和职业养老金计划的国家补贴。该方案预计,一个标准养老金领取者的净替代率(net replacement ratio)从2007年的约70%降到2030年的54%。这些政策转变引发了职业养老金覆盖率的增加,从2001年的38%增加到了2007年的52%。法国的公共养老金规模开始收缩,而与此同时,企业层面缴费确定型养老金开始扩张,从2004年的220万人增加到2006年的270万人~280万人。[20]

此外,对于雇员起到同样作用的补充医疗保险、补充失业保险,也在应对传统风险方面的越来越重要的作用,在税收等政策激励下,不断获得了新发展。

2.新风险的应对。新风险与20世纪70年代西方国家从工业时代向后工业时代的社会经济转型相关,经济社会转型引发了新型风险群体的出现,而这些群体明显不属于传统福利国家的覆盖对象。[21]在经济社会转型过程中,新风险人群主要集中在女性、有儿童的家庭,年轻人以及没有适用技能的人身上;他们都没有被传统福利制度所覆盖。新风险与传统风险不同,它主要关系到女性进入劳动力市场并在在其中占据一席之地,关注成家阶段所要承担的家庭照顾责任,而不是疾病医疗或退休金。[19]

面对新的社会风险,许多国家相应出台了有关政策,主要围绕:提高劳动力市场参与率,如成年人的人力资本投资,尤其是女性、年轻人的终身教育和培训,尤其减少女性就业的政策限制,提高照料服务供给,为家中有残疾和老年人照料需要的妇女提供照料补贴等。[25]但即便国家在新风险进行了应对,在很多方面也显得力不从心。例如,在儿童和老年人公共照料服务很发达的北欧国家,其照料服务依旧面临新的挑战:对儿童照料而言,家长工作时间的延长、工作时间的不规律以及单亲家庭数量的增多,使得传统朝九晚五的日间照顾模式已经不能充分满足需要;对于老年人照料而言,老年人长期照料的支出增长迅速,威胁到国家老年人服务模式的可持续运转,为此,国家收缩了此项公共服务的规模,这意味着更多的老年人照料服务需要由私营部门和家庭来满足。[26]在照料服务不发达的其他国家,国家在应对新风险方面的措施存在更多的挑战。

对于国家不能够及时或没有能力依靠公共力量解决的新社会风险问题,职业福利能够对其进行补充。以荷兰应对新风险的福利项目——兼职工时制、儿童照料和家长假为例。新的工作生活风险问题方面的社会保护供给还没有纳入到荷兰福利国家的范畴,因而,政府没有提供与新增社会风险相关的福利项目,这种福利提供的角色就被工会与雇主的集体协商所替代。[27]由此,雇主选择提供的与女性就业相关的照顾津贴、假期和相应的照料设施等就成为对雇员而言非常重要的福利补充项目。

(二)工资替代型福利的个体选择受到重视

职业福利是雇主吸引和激励优秀员工的重要手段,即使在遭遇了2008年以来的金融海啸,70%的雇主倾向于保持已有的职工福利水平。[28]75%的雇主不断维持和引入新福利项目的主要动力来源于他们认为其雇员会重视这些福利。[2]但是对于劳动力市场上所提供的产品和服务,每个雇员并不会有相同的价值判断,尤其对于工资替代型项目而言,这部分福利项目在应对重大社会风险方面的直接作用并不明显,员工的对其价值认知更加多元。例如,按揭贷款补贴对于一部分雇员非常重要,而对于另一部分没有按揭贷款经历的雇员来说,这种补贴的价值大大降低。对亚洲太平洋国家的职工福利调查发现,40%以上的员工对企业为其提供的福利项目价值没有感知或具有很低的价值感知;而在中国这一数据更甚,超过55%的雇主认为他们为员工提供的福利项目没有得到员工的重视。[29]在发达国家也面临同样的境地,因而,即使面对经济困境,英国雇主在决定福利计划时最主要的考虑的是增加福利计划的员工感知价值。

工资替代型福利若能在一定的选择范围内,让员工按照自身需要自由选择,员工对福利项目的价值感知将大大提升。因而,注重员工参与选择的弹性福利计划因而受到雇主们的关注。20世纪70年代,弹性职业福利计划(flexible benefit plans)在美国逐渐兴起。1978年,美国制定了税务法,规定员工可以从公司所提供的现金或福利措施中自由选择,如果选择的是福利措施,此部分不必并入所得缴税。在税务法修正通过并付诸实施后,弹性福利制度就获得了较大发展。

弹性职业福利是在固定的福利费用预算内,针对不同层次员工的个性化福利保障需求,设计和实施多样化的福利项目供员工选择,使每个员工的福利保障需求得到最大满足的制度。简而言之,弹性福利制度为员工提供了一系列可供选择的福利项目,因此又叫做自助式职业福利(cafeteria benefit)。弹性福利的核心是让员工对自己的福利组合进行决策和选择,“个性化”和“可选性”是其重要特点。员工选择的限度范围由员工的福利购买力决定,而其购买力就基于资历和绩效两个主要因素。员工需要努力工作并通过竞争来提高其绩效,这样便增强了员工的工作积极性与主动性,弹性福利的激励性便凸显出来,[30]同时增加了员工对福利项目的价值认可,对福利项目满意度更高,从而增加员工的工作满意度、降低了劳动力流动率。

给员工提供可选择的职业福利计划在发达国家已经开始普及。弹性福利计划兴起于美国,起初在欧洲国家并不盛行,但是2012年翰威特咨询公司(Aon Hewitt)对英国职业福利进行了调查,其中62%的企业已经实行了弹性福利计划,其他没有实施弹性福利企业中有56%的企业考虑引入弹性福利计划。[31]在对亚太地区的职业福利调查显示,在福利项目的设计上,对灵活、多元的福利计划项目的偏好超过传统“一刀切”式福利供给方式,虽然在实施中,后者依旧占据主导地位,但是,弹性职业福利的扩展将是一种趋势。通过对比实施灵活福利计划的企业与实施传统福利项目的企业可以发现,前者会有相对较恰当的企业福利计划策略,以及与员工之间对于福利项目的信息有效沟通。

[1]Grapman,J.B.and Otteman,R.,Employee Preferences for Various Compensation and Fringe Benefit Options,New York:Macmillan Publishing Co.Inc,1997,p.86.

[2]Centaur Communications,"2011 Employee Benefits Research",www.empioyeebenefits.co.uk,2011/05/05:9-23.

[3]Farnsworth,K.,Corporate Power and Social Policy in a Global Economy,Bristol:The Policy Press,2004,PP.150 -151.

[4]Esping-Anderson,G.,"Conclusion:Occupational Welfare in the Social Policy Nexus",in Michael Shalev(ed),The Privation of Social Policy?Occupational Welfare and the Welfare State in America,Scandinavia and Japan,Macmillan Press LTD,1996,PP.327-38

[5]Titmuss,R.M.,"The Social Division of Welfare:Some Reflections on the Search for Equity",in R.M.Titmuss,Essays on“the Welfare State”,London:Allen and Unwin,1958,p.42,PP.50 -5,

[6]Titmuss,Richard.M.,《社会政策十讲》,江绍康译,127-129页,台北,商务印书馆,1991。

[7]Beam,B.T.,McFadden J.J.,Employee Benefits(6th ed.),Chicago:Dearborn Financial Publishing,1998,p.4.

[8]Sinfield A.,"Analysis in the Social Division of Welfare",Journal of Social Policy,1978,7(2):129-156.

[9]Goodin,R.E.and Rein,M.,"Regimes on Pillars,Alternative Welfare State Logic and Dynamics",Public Administration,2001,79(4):769–801.

[10]Rosenbloom,J.S.,The Handbook of Employee Benefit,New York:McGraw -Hill Professional,2001,PP.3 -4.

[11]Yohalem,M.R.,"Employee Benefit Plans-1975",Social Security Bulletin,1977(11).

[12]Farnsworth,K.,"Welfare through Work:An Audit of Occupational Social Provision at the Turn of the New Century",Social Policy and Administration,2004,38(5):437-455.

[13]Murlis,H.,Employee Benefits Today:A Survey of Attitudes and Company Practice,London:British Institute of Management,1974,p.1.

[14]Armstrong,M.and Mulis,H.,Reward Management:A Handbook of Salary Administration,London:Kogan Page,1988.

[15]爱德华·布伦斯顿、玛格丽特·梅:《职业福利》,载马丁·鲍威尔:《理解福利混合经济》,钟晓慧译,182~210页,北京,北京大学出版社,2011。

[16]武川正吾、佐藤博树:《绪论》,载武川正吾、佐藤博树:《企业保障与社会保障》,李黎明、张永春译,5页,北京,中国劳动与社会保障出版社,2003。

[17]Wright,A.,Reward Management in Context,London:CIPD Publishing,2004,PP.181 -182.

[18]Greve,B.,Occupational Welfare:Winners and Losers,Massachusetts:Edward Elgar Publishing,2007,PP.26 -27.

[19]彼得·泰勒-顾柏:《新风险和社会变迁》,载彼得·泰勒-顾柏:《新风险新福利——欧洲福利国家的转变》,马继森译,1~26页,北京,中国劳动社会保障出版社,2010年。

[20]Seeleib - Kaiser,M.,Saunders,A.M.and Naczyk,M.,"Shifting the Public - Private Mix:A New Dualisation of Welfare?"Paper prepared for presentation at the Conference"The Dualisation of European Societies?"Green Templeton College,University of Oxford,January 14-16,2010.

[21]Bonoli,G.,"Modernising Post- war Welfare States:Explaining Diversity in Patterns of Adaptation to New Social Risks",Paper prepared for presentation at the 2nd ESPAnet annual conference,Oxford,9 -11 September,2004.

[25]Jenson,J.,"The LEGOTM Paradigm and New Social Risks:Consequences for Children",in Jane Lewis(ed.).Children,Changing Families and Welfare States,Edward Elgar Publishing,2006,PP.27 -50.

[26]威尔皮·铁蒙恩:《新风险——在北欧福利国家还新吗?》,载彼得·泰勒-顾柏:《新风险新福利——欧洲福利国家的转变》,马继森译,77~101页,北京,中国劳动社会保障出版社,2010年。

[27]Yerkes M.,and Tijdens K.,"Social risk protection in collective agreements:Evidence from the Netherlands",European Journal of Industrial Relations,2010,16(4):369–383.

[28]Metlife,"2011 Study of International Employee Benefits Trends",https://www.metlife.com/business/insights-andtools/industry-knowledge/intl-employee-benefits-trends-study/index.html#introduction

[29]Watson Wyatt,"Employee Benefits Trends:2009 Asia Pacific Benefits Trends Survey Report",2010 -01.http://www.towerswatson.com/china/research/643.

[30]欧明臣:《自助餐式的员工福利:弹性福利制》,载《中国人力资源开发》,2003(7)。

[31]Aon Hewitt,"Benefits Administration Survey 2012",2012 -06 -29.http://www.aon.com/unitedkingdom/pension -admin/benefits-administration-survey.jsp.