基层医院医务人员血源性职业暴露情况的调查分析

张翠花

河南西平县人民医院 西平463900

医疗机构为血源性传播疾病患者高度集中的场所,医务人员在临床诊疗活动中存在锐器伤以及血液、体液暴露并导致感染的风险。目前已知的血源性病原体包括乙型肝炎病毒(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)、艾滋病病毒(HIV)、梅毒等30余种,我国以HBV、HCV、HIV最常见[1]。尤其是医务人员接触HBV较多,感染的风险也增大[2]。为了解基层医院医务人员职业暴露后感染发病情况及对职业安全防护重要性的认识,现对我院发生职业暴露的32例医务人员感染发病情况进行追踪和回顾性统计分析。

1 资料与方法

1.1 临床资料 依据我院2009-01—2012-05医务人员职业暴露登记表,暴露源为乙型肝炎大三阳,乙型肝炎小三阳,临床诊断为乙型肝炎者及HCV-RNA检测阳性、HIV抗体检测阳性者为调查分析对象,共32份职业暴露登记表。

1.2 方法 对32例血源性疾病职业暴露的医务人员进行回顾性调查。调查内容包括:暴露源情况、暴露者情况、污染物来源、损伤程度、暴露原因、暴露前的防护措施、暴露后紧急处理及追踪检测。追踪检测时间为职业暴露后6~24个月。

2 结果

2.1 职业暴露者情况32例职业暴露者来自医院外科、手术室、妇科、产科、内科、感染性疾病科、眼科、耳鼻喉科及医疗废物回收人员.其中男11人,占34.38%;女性21人,占65.62%。年龄20~49岁。护士14人,占43.75%,医师15人,占46.88%,其他人员3人,占9.37%。32例职业暴露者系参加急诊救护27例,占84.38%。

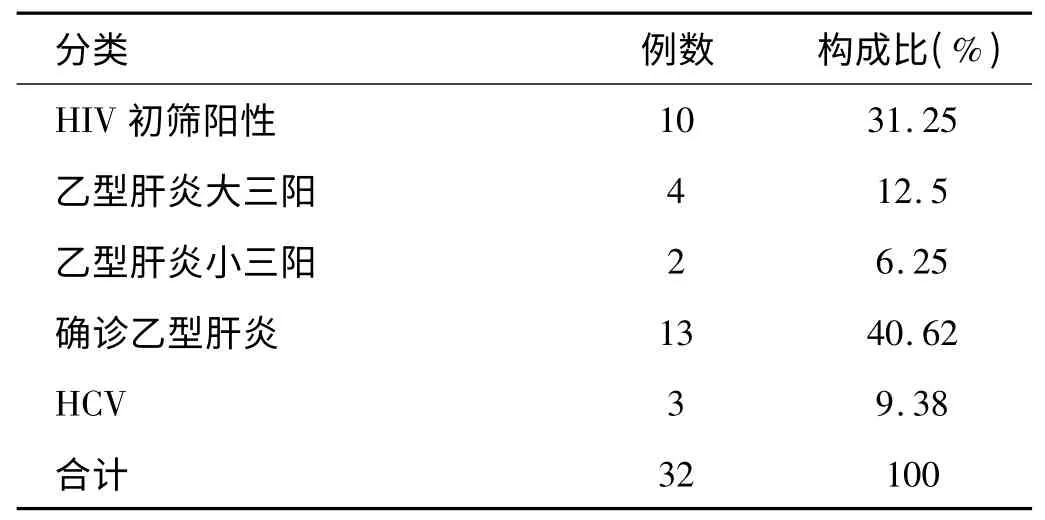

2.2 暴露源情况 见表1。

表1 暴露源分类构成

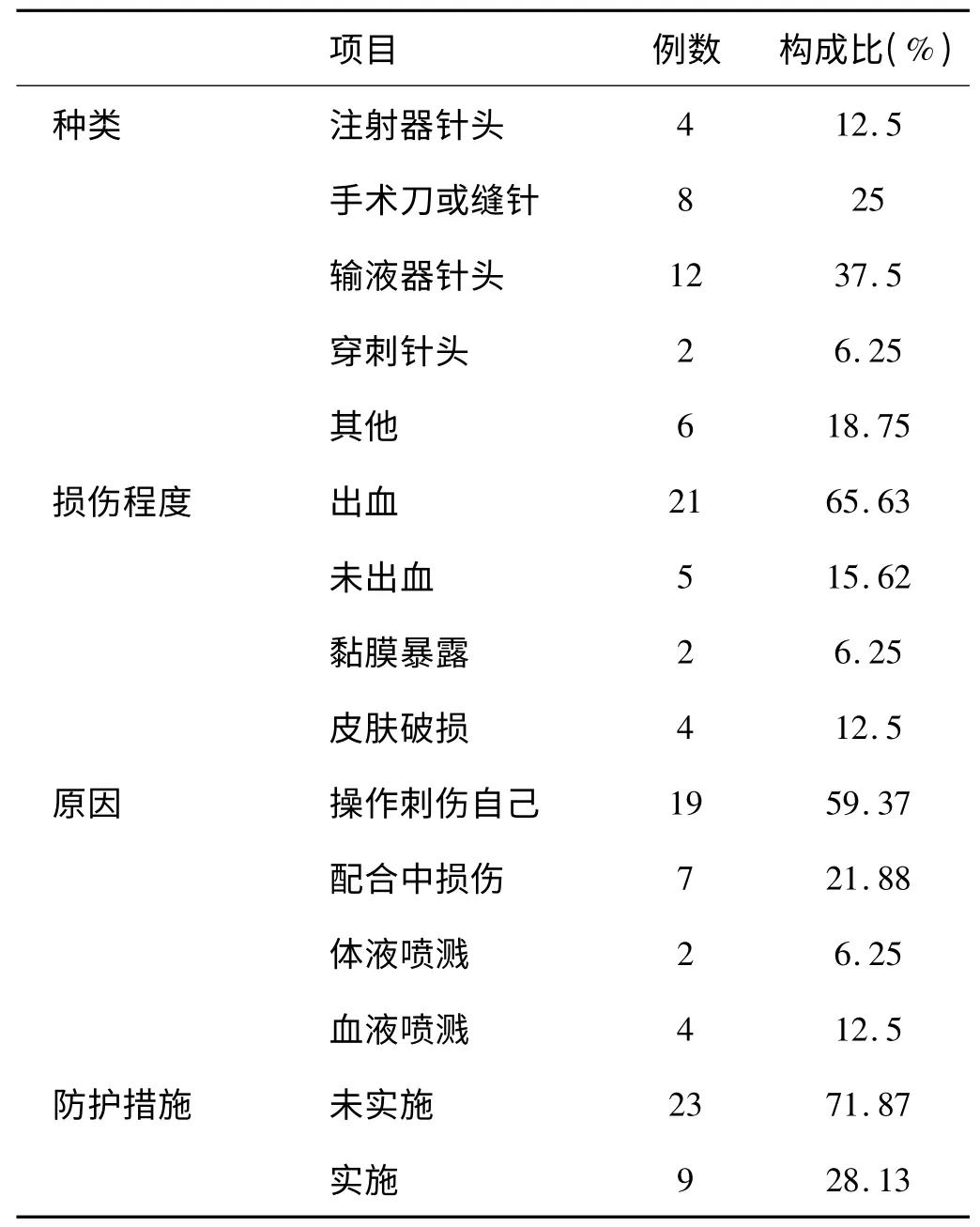

2.3 污染源、损伤程度、暴露原因、暴露前的防护措施 职业暴露中锐器伤害发生率最高,占81.25%。污染源种类、损伤程度、暴露原因、暴露前的防护措施见表2。

表2 32名职业暴露污染源种类、损伤程度、暴露原因、防护措施实施构成比

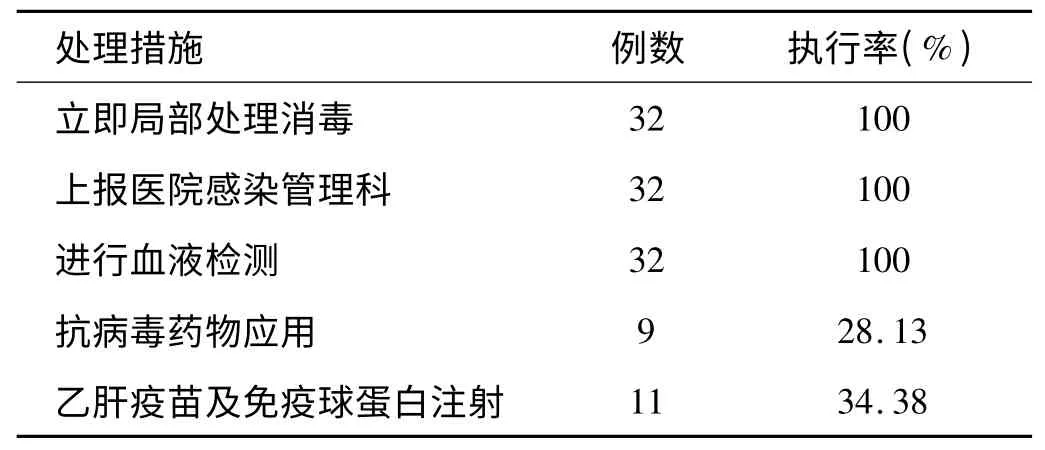

2.4 发生职业暴露后的处理 发生职业暴露后,医务人员均能进行局部处理,上报医院感染管理科。及时上报27人,延时上报的5人,其中1例上报时间超40 h。对上报人员进行血液检测,作为本底调查。10例HIV接触者,黏膜暴露2例,锐器刺伤8例,1例专家评估不需给予抗病毒药物外,余9例均给予抗病毒药物应用,并在服药期间给予肝、肾功能的检测。HBV暴露者表面抗体检测阴性者给予注射乙型肝炎疫苗和乙型肝炎高效免疫球蛋白,发生职业暴露处理执行率见表3。

表3 发生职业暴露处理执行率(%)

2.5 追踪检测 对32例职业暴露者定期进行检测(最长时间随访2年),32名职业暴露者除1例HBV接触者6个月检测,单纯HBsAg阳性外,其余31例均检测为阴性。(注射疫苗出现HBsAb除外)

3 讨论

锐器伤是造成职业伤害的主要危险因素。医务人员职业安全意识差,防护措施不到位,繁忙持续的工作是职业暴露的潜在危险因素。医务人员职业暴露是感染血源性疾病的传播途径之一。因此,医务人员面临着严峻的职业暴露的潜在危险[3]。

调查发现,手术室、产房、感染性疾病科、医疗废物回收等是职业暴露的高发科室。医务人员职业暴露后规范的应急处理可以有效保护接触者。医务人员职业安全防护培训教育是避免职业暴露的必要措施。通过调查分析,本组32例职业暴露人员中,有27例发生在急救处理患者时。所以教育医务人员在急救处理工作中应沉着应对,实施标准预防措施,降低职业暴露风险。

本次调查显示,基层医院HIV感染者是对医务人员职业暴露的最大威胁。由于感染者受到社会不同程度的歧视,患者及家属就诊的过程中有隐瞒病情现象。本组发生的10例HIV职业暴露中,有3例暴露源已确诊HIV感染,但家属和患者隐瞒了病情。医务人员在诊疗活动中,应关爱患者,耐心沟通,让患者能主动告诉病情,可有效减少职业暴露几率。10例HIV暴露者在暴露后2 h内有8例给予齐多夫定(ZDV)300 mg,1次/12 h、拉米夫定(3TC)300 mg,1次/d,口服。1例在暴露后6 h给予上述药物服用,均服药28 d。通过6~24个月的追踪,HIV检测均阴性,阻断率100%。

HBV暴露后,及时局部处理,给予乙型肝炎疫苗注射,以及早将入侵人体的HBV清除,从而使机体迅速获得被动免疫。HBV暴露的19例中,8例本底检测HBsAb阳性,给予定期追踪检测,检测结果均阴性。11例HBsAb阴性者给予高效免疫球蛋白和乙型肝炎疫苗注射,1例6个月检测单纯HBsAg阳性,感染率为5.26%。低于文献报道的乙型肝炎感染率6%~30%[4]。因此,暴露前是否接种乙型肝炎疫苗是暴露后被感染的关键。

医务人员发生职业暴露的主要原因是对急诊患者救护过程中职业安全的防护意识差,标准预防措施未执行,未对该类患者视为感染患者对待,落实职业安全防护制度不到位。次要原因是工作粗心,技术不熟练,配合缺少默契,不严格执行职业安全防护标准操作规程。

执行安全注射标准、规范操作行为是降低锐器伤害的重要环节。应注重职业安全防护知识的学习,建立健全职业安全防护制度、职业暴露报告制度和报告程序,完善职业暴露后风险评估等措施,及时正确处理职业暴露。工作中要细心、沉稳,采用相应的防护用品加强自我防护,对易发科室进行工作流程的再造,把标准预防措施贯穿整个诊疗护理过程中,才能有效减少医务人员血源性职业暴露的发生。

[1]胡必杰,高晓东,索瑶,等.医务人员血源性病原体职业暴露预防与控制最佳实践[M].上海:上海科学技术出版社,2012:6.

[2]程永波,于建敏,陆霞,等.48例医务人员乙型肝炎病毒职业接触情况的调查分析[J].护理管理杂志,2011,2(11):134-135.

[3]朱会英,王艳,沈阿丹,等.医务人员血源性职业暴露监测分析与防护对策[J].中华医院感染学杂志,2009,19(21):2 933-2 935.

[4]窦吴颖,冯彬,李艳丽.护生针刺伤后乙型肝炎病毒感染危险因素及防护对策[J].护理研究,2008,22(8):2 151-2 152.