转轨时期的金融深化与地区腐败①——理论及来自中国省级层面的经验证据

黄欣荣,陈卫东,刘洪铎

(1,2.中国人民银行饶平县支行,广东 饶平515700;3.中国人民银行潮州市中心支行,广东 潮州521000)

一、引 言

现阶段中国正处于体制转轨、社会转型的特定历史时期,在此过程腐败呈现阶段性频发、高发的特点,正因为此,如何积极有效地防治腐败成为了一项日益紧迫和重要的议题。尽管中国政府长期以来致力于廉政建设并在近年来取得一定的突破,但从整个中国社会绝大多数阶层的反映来看,当前的腐败现状仍然不尽如人意,政府当局的反腐败工作依然任重道远。据透明国际(Transparency International)、政治风险服务集团(Political Risk Service Group)等一些专业性国际组织定期公布的数据指标显示,在历年来接受调查的国家或地区当中,中国的腐败指数得分一直偏低,且排名远远落后于发达国家乃至一些同等发展水平国家。

中国经济学界对腐败问题的关注由来已久,并由此涌现了一批探讨腐败的影响因素及其治理问题的文献。[1-4]本文立足于既有的研究基础,旨在探讨转轨时期中国的金融深化对地区腐败的影响。就笔者掌握的文献来看,与本文相关的研究至少存在以下三个方面的不足:第一,探讨金融与腐败的文献虽可谓汗牛充栋,但系统细致地考察金融深化对腐败影响的文献却不多见(当然Altunbas and Thornton是个例外①Altunbas and Thornton(2012)以银行对私人部门的授信占GDP的比重作为一国金融发展程度的衡量指标,在控制了内生性问题后基于跨国样本的实证研究表明,金融发展对一国腐败的降低具有正面的效应。参见:Y.Altunbas,J.Thornton.Does financial development reduce corruption?[J].Economics Letters,2012(2):221-223.),部分文献即便有所涉及也往往流于表面;第二,部分文献囿于规范分析或模型求解,缺乏经验证据的支撑,显然削弱了这些研究的说服力;第三,尽管Altunbas and Thornton曾正面探讨了金融发展对腐败的影响[5]221-223,但对于前者之于后者的具体作用机制却语焉不详。

在现代金融发展理论中,金融被视为经济运行的核心,其在经济发展过程中所扮演的重要角色毋庸置疑。就理论而言,金融深化可以通过以下途径影响地区腐败:其一,发展中国家或转型经济体普遍存在金融压抑现象[6],这意味着,在自身资源受约束的条件下,如果企业对外部性资金存在需求的话,此时通过正规借贷渠道容易陷入融资难的困境,这客观上为腐败问题的滋生埋下了伏笔。对企业而言,为化解融资难问题,可能会铤而走险贿赂金融系统的官员以获得借贷资金,反过来相关官员则可能在此过程中借机恃权寻租,上述两方面的因素共同诱致了腐败现象的产生。随着金融发展的深化,正规信贷渠道得以畅通,使得企业外部的融资成本大大降低,从而在很大程度上杜绝了上述行贿和寻租问题的出现。其二,随着金融发展的深化,金融监管体系日臻成熟,譬如反洗钱机制等一系列制度建设的完善及创新将使得从事腐败活动的成本上升,从而对腐败现象构成威慑和抑制作用。

在下文中,我们拟构建一个数理模型,从理论上阐述金融深化有助于降低腐败的作用机制,在此基础上以1998~2006年中国31个省市的面板数据为样本,系统考察金融深化对地区腐败的影响,最后给出全文的结论及政策性蕴涵。本文的研究不仅有助于从理论上更好地梳理金融发展对腐败的作用机制,而且对继续推进我国的金融发展进程和反腐倡廉建设,以提高政府良治(Good Governance)也具有重要的现实意义。

二、理论模型

出于行文简洁起见,我们仅考虑一个存在企业和政府的两部门经济体。首先将这个经济体的人口标准化为1并假定人口保持不变,以ψ(ψ∈(0,1))表示私有部门人口比例,则(1-ψ)表示政府官员人数。假定企业同时拥有劳力L、资本K两种投入生产要素,且遵循Cobb-Douglas生产函数和规模报酬不变范式,我们便可以得到如下的生产函数表达式:

上式中,A表示全要素生产率,α为投入生产要素对产出的弹性系数。假定企业的资本存量均来自向金融部门借贷得到的资金且借贷的目标值为l,事实上,在借贷过程中由于存在金融摩擦(Financial Friction)或面临被敲竹杠(Hold-up)等风险,企业为消除这些风险需要付出部分成本,折去这些成本企业的实际借贷所得将低于目标值l,对此我们引入参数θ(θ∈(0,1)),以θl来表示企业的实际借贷额度。直觉上,θ度量了企业借贷的难易程度,从另一个角度也可以视为对金融深化的一种衡量。将K替换为θl,从而式(1)可重写为:

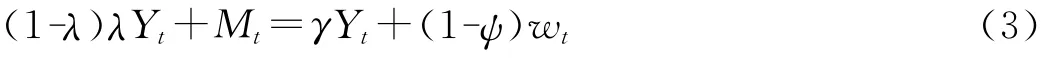

现考虑政府官员的行为。政府的支出主要用于提供公共物品、服务及发放官员薪酬,借鉴Blackburn andPowell的做法[7],假定政府用于提供公共物品及公共服务的支出是企业产出的一个固定比例,即gt=γYt(γ∈(0,1)),官员的薪酬支出为(1-ψ)wt,且以上两种支出的融资渠道均来自对企业的课税τYt(τ表示税率,τ∈(0,1))及发行货币Mt。以λ(λ∈(0,1))表示官员中腐败的比例,假定λτYt这一部分资金将被腐败官员用于中饱私囊,那么实际可用的公共资金就只剩下(1-λ)τYt。综上,政府的预算约束

可以表示为:

由式(3)进一步变形和整理得到:

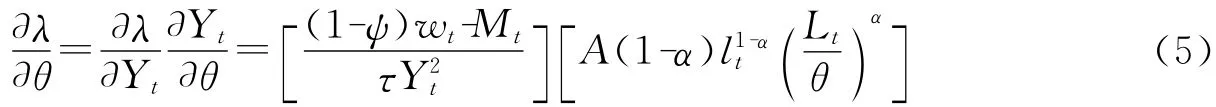

根据链式法则对上式进行偏导可得:

结合经验,货币发行量一般大于官员薪酬,故有(1-ψ)wt-Mt<0,亦即,同理可得结合以上两个不等式便有基于上述理论分析,我们提出本文的命题假说:

金融深化与地区腐败负相关,金融发展进程的深化对地区腐败程度的降低具有促进作用。

三、经验分析

(一)计量模型

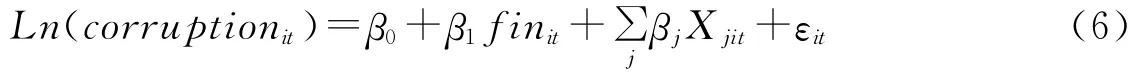

我们设定了如式(6)所示的计量模型,以验证上一节推导得到的理论命题。

其中,下标i、t各自表示地区和年份,Ln(corruptionit)表示腐败程度的对数值,fin表示金融深化变量,X是一组控制变量,ε为随机误差项。按照上面的理论分析,待估系数β1 预期显著为负。

(二)变量的构造和数据来源

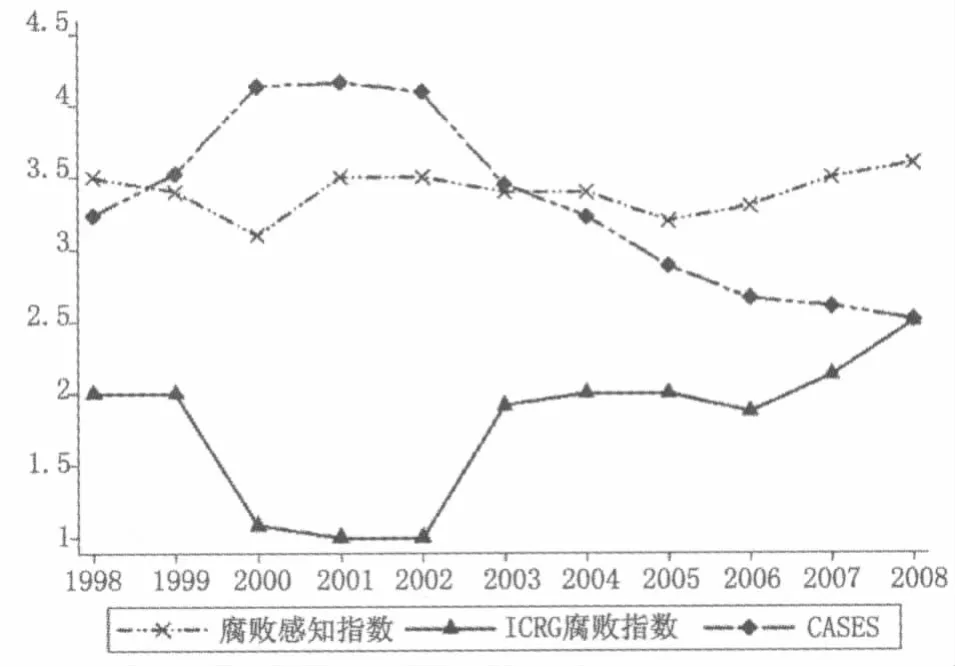

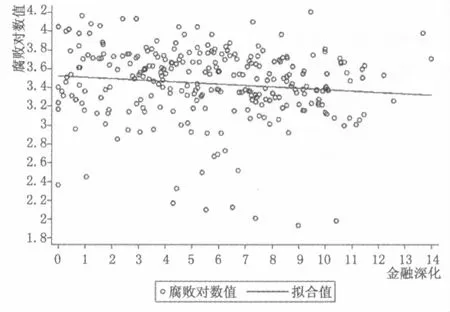

1.腐败的度量。由于腐败具有隐蔽性和非公开性,因此如何对其加以准确度量是相关研究的重点和难点。目前对腐败的度量主要涉及两类指标:一是主观性指标。这一类指标主要建立在对个人、家庭和企业的调查信息及专家评估的基础上,多见诸于跨国研究中。其中较具代表性的有透明国际公布的腐败感知指数(CPI)和行贿感知指数(BPI),欧洲《商业环境与企业运行调查报告》(BEEPS)的行政腐败指数(ACI)、世界银行的国家俘获指数(SCI)和世界银行研究所(WBI)的腐败控制指数(CCI),以及政治风险服务集团发布的《国际国别风险指南》(ICRG)和世界经济论坛(WEF)发布的《世界竞争力报告》中囊括的腐败评价指数等。①关于这些指标更详尽的介绍参见Knack S.的《Measuring Corruption in eastern Europe and central Asia:a critique of the crosscountry indicators》一文。二是客观性指标。主要是基于国家司法机关所侦查的腐败人员、案件等数据来构建衡量地区腐败程度的指标,Fisman and Gatti等学者正是借助这一类指标研究了美国州际的腐败问题,[8]这种方法由于数据的易得性而被国内的研究文献所广泛采纳。[9-10]同样基于省际层面数据的可得性考虑,本文采用人民检察院每年立案侦察的贪污贿赂、渎职案件数与公职人员数的占比(件/千人)这一指标来表征中国各省市的腐败程度。②借鉴陈刚等的《腐败与中国经济增长:实证主义的视角》一文的做法,公职人员数采用公共管理和社会组织就业人数近似表示。有一点需要强调的是,客观性指标仅仅反映了已公开的腐败案件,而无法触及已然发生但尚未披露的腐败行为,因此低估腐败现状在所难免,但是除此之外我们已经找不到更好的衡量指标了。在图1中,我们分别绘制了本文采用的衡量指标(图中标记为CASES)、透明国际和政治风险服务集团各自公布的中国历年腐败指数的变化情况。经观察可以发现,这三个指标所勾勒的腐败走势大致相同,在1998~2008年期间,中国整体的腐败水平经历了一个先恶化后略微有所缓和的演变阶段。

2.金融深化的测度。金融发展指标种类繁多,如M2/GDP、金融发展指数等,这些指标从不同的角度反映了一国的金融发展状况。国内文献多采用信贷规模/GDP这一指标来反映省级层面的金融发展水平,但刘斌等认为,对于中国这样一个存在信贷配给的国家而言,采用这一指标来反映金融发展水平并非十分贴切,因为中国信贷规模的GDP占比偏高可能是投资渠道不畅通、交易手段落后及支付体系效率低下所致,而不必然是金融发展水平较高的体现。[11]King and Levine认为,在一个存在金融压抑的经济体中,金融发展可以定义为信贷配置的减少或消除,金融体系的多样化以及金融部门决策的市场化等。[12]基于此,本文采用樊纲等编制的信贷资金分配市场化指标作为衡量金融深化的变量。[13]

图1 1998~2008年中国腐败程度变化趋势

参照已有的经验研究,我们还放入了下面一组与腐败密切相关的控制变量,尽可能地克服遗漏变量的问题。

(1)fdir,采用各省市实际利用外商直接投资额与同年度该省市生产总值的比值表示;

(2)Ln(student),采用各省市每万人口在校大学生数的对数值表示;

(3)govsize,采用各省市一般预算支出与同年度该地区生产总值的比值表示;

(4)open,采用各省市进出口总额与同年度该地区生产总值的比值表示;

(5)Ln(population),采用各省市年底总人口数的对数值表示;

(6)growth,采用各省市人均GDP增长率表示;

(7)fd,财政分权指标,采用各省市人均预算内政府本级财政支出/(人均中央预算内政府本级财政支出+各省市人均预算内政府本级财政支出)表示;

(8)Ln(wage),由于无法获得官员的真实工资数据,这里我们以国有单位工作人员的平均货币工资作近似替代,同时采用平均实际工资指数对其进行消胀,折换成以1998年为基年的不变价格衡量。

上述变量的数据出处具体如下:金融深化变量取自樊纲等撰写的《中国市场化指数:各地区市场化相对进程2011年报告》一书;各地区人民检察院每年立案侦察贪污贿赂、渎职案件数与公职人员数摘自对应年份的《中国检察年鉴》;财政支出数据则来自《中国财政年鉴》;其余变量若不特别说明,均来自《新中国六十年统计资料汇编》。各变量的描述性统计如表1所示:

表1 变量的描述性统计

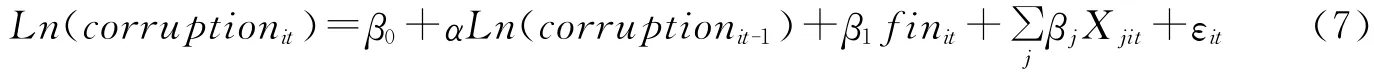

我们首先通过图示法考察金融深化与地区腐败之间的关系。图2直观地表明了金融深化和地方腐败之间存在负向关系,从而为本文的命题假说提供了初步的经验支持。当然,图示法仅仅提供了粗略的感知,具体结论还有待严谨的计量检验。

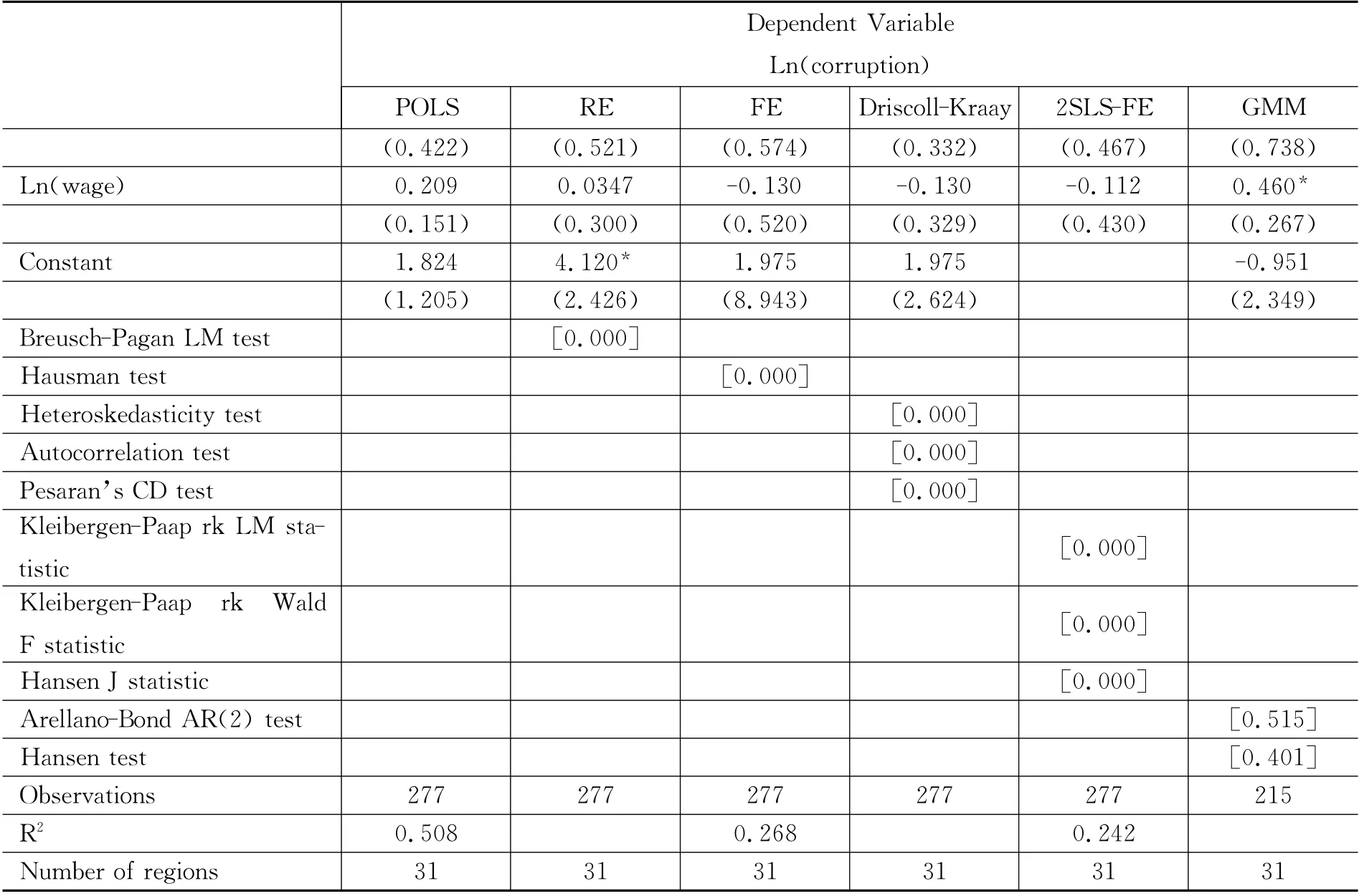

(三)初步估计结果

我们首先报告了基于面板普通最小二乘法的初步估计结果,为便于比较,表3的第(2)-(4)列依次列出了混合最小二乘法(Pooled OLS,POLS)、随机效应模型(Random Effect,RE)和固定效应模型(Fixed Effect,FE)的估计结果。考虑到各省市间可能存在无法识别的异方差,故括号内所报告的都是经校正后的稳健性标准差。鉴于Breusch-Pagan LM 检验、Hausman检验分别拒绝了混合回归模型和随机效应模型,我们以第(4)列的固定效应估计量作为本部分的分析基准。从估计结果来看,金融深化对地区腐败表现出制约效应且在1%的统计水平下高度显著,具体而言,金融深化每增加一个单位,可使地区腐败相应下降1.68个百分点。①基于公式%Δy=100×(eβΔx-1)计算得到。至于控制变量,政府规模的膨胀加剧了地方腐败,这与周黎安和陶婧的研究结论相一致;财政分权对地方腐败具有遏制作用,这可能与地方政府为追求经济增长而演绎出“标尺竞争”,从而在一定程度上约束了官员的行为模式有关。[14]其余控制变量则不显著。

图2 金融深化与地区腐败的拟合散点图

(四)稳健性检验

1.Driscoll-Kraay方法。由于面板数据时常存在序列相关和群组间异方差等问题,为验证结论的稳健性,我们有必要在上述估计结果的基础上对模型和数据存在的序列相关、群组间异方差和截面相关问题进行检验。表3报告的Heteroskedasticity test、Autocorrelation test及Pesaran’s CD test均拒绝了原假设,即计量模型存在自相关、异方差和截面相关问题,在这种情形下我们进一步引进Driscoll and Kraay的方法加以校正。②在Driscoll and Kraay(1998)的理论方法中,误差项被假定为存在自相关、异方差和截面相关,这种修正方法适用于时间跨度较小而截面纬度较多的面板模型,本文的数据及计量模型均符合这些设定。参见:JC Driscoll,AC Kraay.Consistent covariance matrix estimation with spatially dependent panel data[J].Review of Economics and Statistics,1998,80(4):549-560.表3第(5)列报告了经Driscoll-Kraay方法调整后的估计结果,不难发现金融深化对地区腐败仍然存在负向关系,且在1%的统计水平下高度显著,从而表明由上面基准分析得出的研究结论并未发生实质性的改变,即提升金融深化程度有助于降低地区的腐败水平。

2.工具变量回归法。在上文的初步估计中,固定效应模型估计的一致性要求解释变量与随机误差项无关,即解释变量须满足外生性这一假定。我们担心的是金融深化作为本文的核心解释变量可能存在内生性问题,这也是Altunbas and Thornton所提示的问题。[5]221-223尽管本文已尽可能地放入了影响地区腐败的各种因素,但由于固定效应模型无法控制随时间变化的特质效应,所以仍存在遗漏变量导致内生性问题的隐忧;此外,一个潜在的问题是金融深化与地方腐败之间可能存在逆向因果关系(Reverse Causality)。鉴于内生性问题会导致OLS估计量的有偏和非一致,对此我们需要引入合适的工具变量进行二阶段最小二乘法(2SLS)估计,以克服内生性问题。我们注意到,Altunbas and Thornton[5]221-223采用了LLSV[15]构造的法制渊源(Legal Origin)指标来作为金融发展的工具变量并取得了令人满意的估计结果,遗憾的是这一方法并不适用于中国省级层面的研究,这是因为,中国各省市均处于同一法律制度之下,如果以此作为金融深化的工具变量,将无法准确反映各地区金融深化进程的差异,除此我们也难以构造确切的指标对中国当前的法律制度加以衡量。为解决上述问题,我们采用省级的市场化指数(记为market)作为金融深化的工具变量,数据同样来自樊纲等著的《中国市场化指数:各地区市场化相对进程2011年报告》一书,时间跨度与上文保持一致,其描述性统计具体见表1。从表2来看,市场化指数与金融深化指标的Pearson系数达到0.6556且在1%的统计水平下显著,显见两者之间存在较高的相关性,这符合工具变量的要求。表3第(6)列报告了2SLS的估计结果,为进一步验证工具变量的有效性,我们采用多种统计检验进行判别,易见Kleibergen-Paap rk LM statistic、Kleibergen-Paap rk Wald F statistic分别拒绝了原假设,而Hansen J statistic则接受了原假设,这些统计量均表明了我们选择的工具变量的有效性,即不存在识别不足和弱工具变量等问题。较之于固定效应模型,采用工具变量法回归得到的金融深化变量fin的估计系数下降到-0.0394,这传递了两方面的信息,一方面表明内生性问题可能导致OLS估计量产生向下偏倚的问题,从而低估了金融深化对地区腐败的影响作用,另一方面则进一步支持了上文的命题假说。

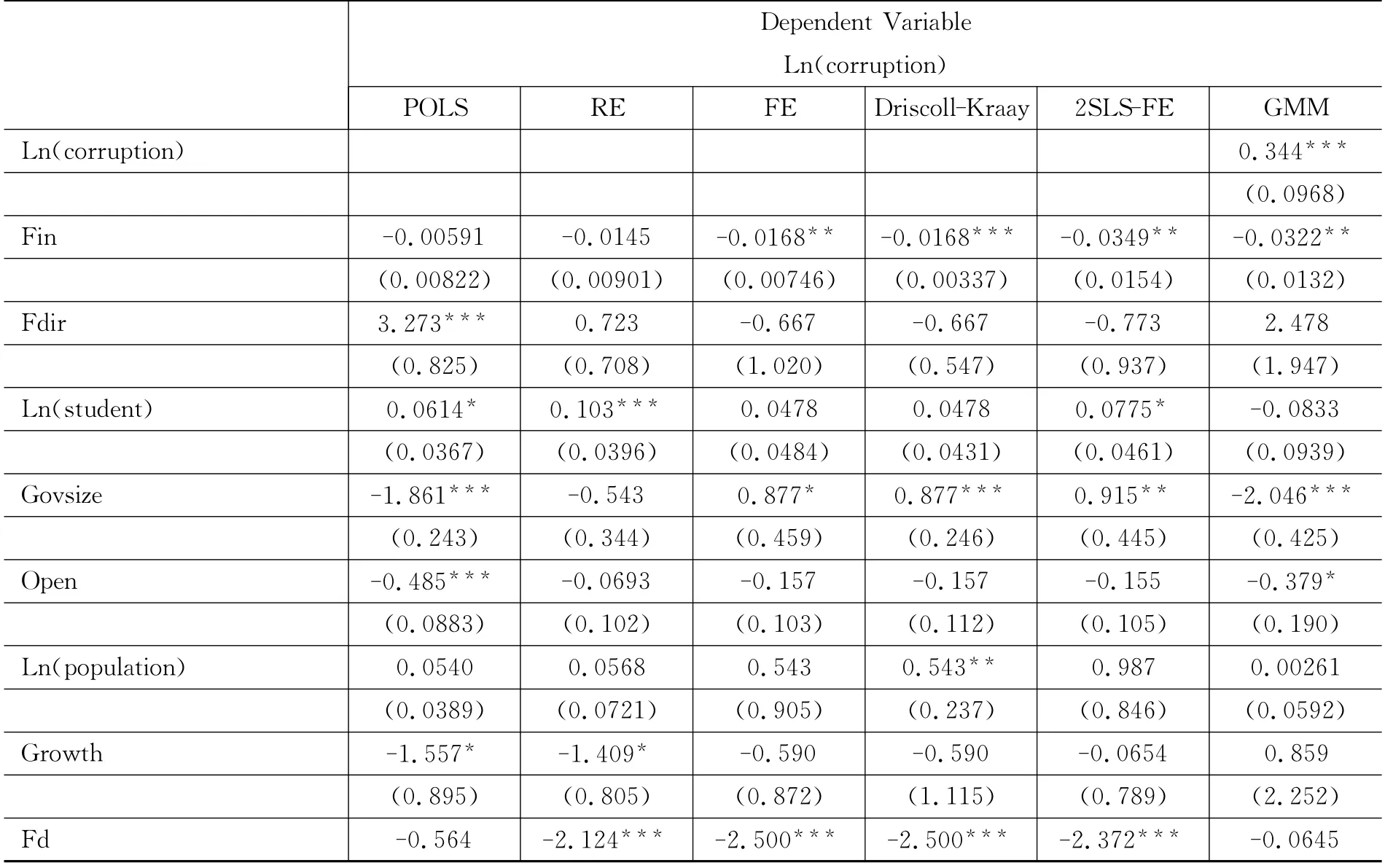

3.GMM 估计方法。为捕捉腐败变动的时滞效应,我们将腐败变量的滞后一阶项引入上面的计量模型,从而将其扩展成下述形式的动态面板模型:

在引入因变量的滞后项后,采用普通面板模型进行估计将会导致内生性偏误,而广义矩估计(GMM)方法可以有效地解决这一问题。鉴于二步系统GMM 法(two-step sys-GMM)具有较为优良的估计特性且不易受异方差问题的干扰,我们采用二步系统GMM 法对式(7)进行估计,并利用Windmeijer提出的有限样本纠偏方法(Finite-sample Correction)对两步法的标准误进行修正,[16]结果列示于表3第(7)列。Hansen检验结果表明工具变量不存在过度识别问题,残差序列相关性检验表明,差分后的残差项不存在二阶序列自相关,综上,模型的设定和工具变量的选取皆是合理的。从估计结果可以发现,腐败变量的滞后项在1%的统计水平下高度显著,这意味着腐败的确存在时滞效应,从而也说明了采用GMM 方法进行估计的必要性。金融深化变量fin 的估计系数仍然显著为负,且和工具变量法回归得到的估计系数非常接近,从而再一次验证了本文的命题假说。其他控制变量的符号和系数与上面的估计结果大致相同,此处不再赘述。结合上述各种计量方法的估计结果来看,本文的研究结论具备较好的稳健性。

表2 变量间的Pearson相关系数

表3 计量回归结果

续表3

(五)Granger因果关系分析

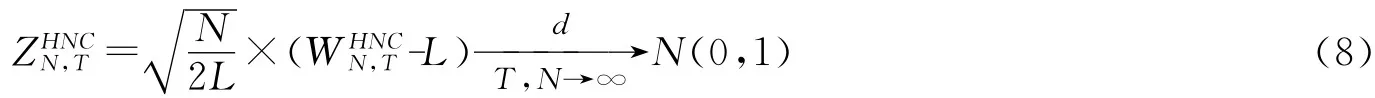

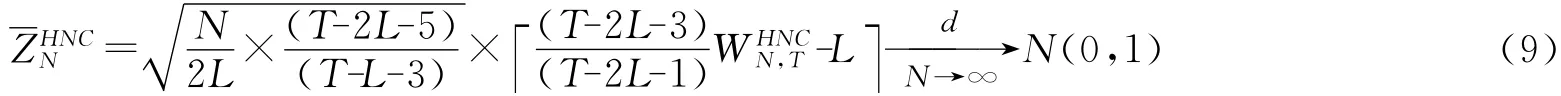

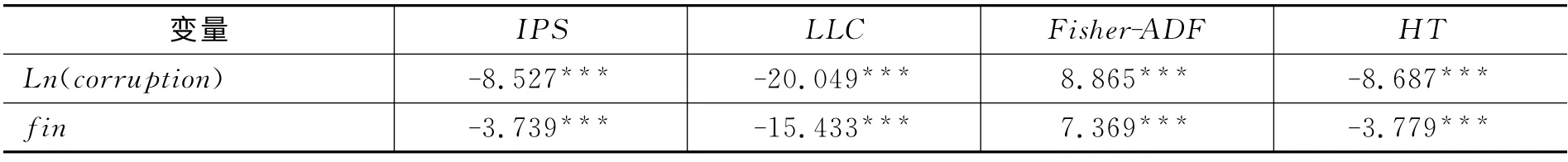

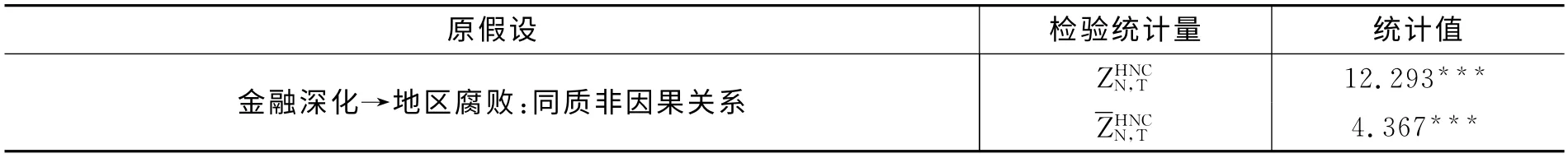

为了与上述的实证研究互为补充和印证,我们进一步运用Granger因果分析方法来验证金融深化与地区腐败之间的关系。①面板Granger因果检验要求数据必须具备平衡性,考虑到西藏的金融深化指标存在缺失,因此予以剔除,由于丧失的样本点非常有限,基本可以忽略不计,所以我们认为这样处理并不会对结论构成实质性的改变。在进行Granger因果分析之前需要考察变量的平稳性,对此,我们采用了IPS等四种目前广为应用的面板单位根检验方法,表4的检验结果显示金融深化与地区腐败变量均服从平稳的I(0)过程,因而可以直接进行Granger因果检验。鉴于传统的Granger因果检验方法不再适用于具有时间、截面双重纬度的面板数据,因此我们借助Dumitrescu and Hurlin近期提出的方法论思想,构造了如下两个检验同质非因果关系(Homogeneous non-causality,简称HNC)假设的统计量②限于篇幅,两个检验统计量的定义从略,具体参见:Dumitrescu,E.,Hurlin,C.Testing for Granger non-causality in heterogeneous panels[J].Economic Modelling,2012,29(4):1450-1460.:

根据本文数据给定的时间维度T=9,由判别公式T>5+2L即可以确定最优滞后阶数L为1。从表5的检验结果易见两个统计量均在1%的显著水平上拒绝了HNC原假设,至此,基于统计推断的分析进一步表明金融深化是地区腐败的Granger原因。

表4 面板单位根检验结果

表5 面板Granger因果关系检验结果

四、为什么金融深化抑制了地区腐败:进一步的讨论

在本文的语境中,我们对金融深化的定义侧重于金融领域的相关制度建设的完善、监管体系的成熟及资源配置权的市场化等若干个方面。上文已经基于经验分析佐证了金融深化抑制地区腐败的理论命题,本节将着眼于经济学的不同分析视角,对这一命题展开深层次的论述。

第一,机制设计的视角。在推进金融深化改革的过程中,宏微观层面治理结构的优化表现为配套制度的不断完善和创新,这构成了腐败行为的根本性约束变量,有助于形成全方位的制度性供给,进而消除体制转轨过程中金融领域的制度缺失及由于过渡性制度安排的非均衡性和不稳定性诱发的腐败问题,最终铲除腐败滋生的温床。

第二,信息经济学的视角。成熟的金融监管体系能够提高信息结构的透明度,消除信息不完全或信息不对称,使得腐败行为更加无处遁形,显然这增加了从事腐败活动的预期成本,从而能够对腐败现象产生威慑和遏制效应;此外,信息披露机制的健全还有利于形成内外合力的长效约束机制,委托-代理框架下由于监督缺位容易引发的腐败问题因而得以化解。

第三,新制度经济学的产权视角。金融深化改革有力地促进了金融、投资等资源配置权的市场化,市场机制的引入加速了配置权的扩散和稀释,在规避“公权交易”的同时降低了混合经济的程度,继而实现资源配置过程的明晰化及去行政化,金融权力主体的“攫取之手”(Grabbing Hand)因此受到钳制,从而有效地降低了诸如信贷、招标及审批腐败此类问题出现的几率。

五、结论及政策性蕴涵

本文基于金融深化的视角探讨了地区腐败的治理问题。我们首先构建了一个简单的数理模型,从理论上探析了金融深化影响腐败的作用机制。在此基础上,运用中国1998~2006年的省际面板数据,综合各种计量方法对命题假说进行实证检验。研究结果表明,金融深化程度的提升对中国省际腐败程度的下降具有显著的促进作用,这一结论不但符合预期,而且具备较好的稳健性。

处于经济、社会结构激荡转变时期的中国,在面临着严峻的反腐形势的同时,长期以来存在的金融发展滞后、金融压抑现象也亟待消除。有鉴于此,进一步推动中国的金融发展进程,深化金融体制改革,疏通信贷管道以压缩腐败滋生空间,增加金融领域的制度性供给以弥补制度失衡,构建和强化反洗钱等各种行之有效的监管机制以震慑腐败犯罪行为,从而充分发挥金融深化在腐败治理过程中的积极主导作用正是本文研究的主旨及所要揭示的政策性蕴涵。

[1]方晋.腐败决定因素的实证分析[J].经济科学,2004(1):55-64.

[2]过勇.经济转轨滋生腐败机会的微观机制研究[J].经济社会体制比较,2006(5):53-59.

[3]王一江,迟巍,孙文凯.影响腐败程度的权力和个人因素[J].经济科学,2008(2):105-118.

[4]周黎安,陶婧.政府规模、市场化与地区腐败问题研究[J].经济研究,2009(1):57-69.

[5]Y.Altunbas,J.Thornton.Does financial development reduce corruption?[J].Economics Letters,2012,114(2):221-223.

[6]卢峰,姚洋.金融压抑下的法治、金融发展和经济增长[J].中国社会科学,2004(1):42-55.

[7]Keith Blackburn,Jonathan Powell.Corruption,inflation and growth[J].Economics Letters,2011,113(3):225-227.

[8]Fisman,R,R.Gatti.Decentralization and corruption:evidence across countries[J].Journal of Public Economics,2002,83(3):325-345.

[9]陈刚,李树,尹希果.腐败与中国经济增长:实证主义的视角[J].经济社会体制比较,2008(3):59-65.

[10]吴一平.财政分权、腐败与治理[J].经济学,2008(3):1045-1060.

[11]刘斌,李磊,郑昭阳.金融发展与中国出口贸易技术复杂度提升[J].当代经济研究,2012(6):87-93.

[12]King,R.,G.Levine,R.Finance and growth:Schumpeter might be right[J].Quarterly Journal of Economics,1993,108(3):717-737.

[13]樊纲,王小鲁,朱恒鹏.中国市场化指数:各地区市场化相对进程2011年报告[M].北京:经济科学出版社,2011:1-427.

[14]潘春阳,何立新,袁从帅.财政分权与官员腐败——基于1999-2007年中国省级面板数据的实证研究[J].当代财经,2011(3):38-46.

[15]La Porta,R.,Lopez-de-Silanes,F.,Shleifer,A.,Vishny,R.W.Law and finance[J].Journal of Political Economy,1998,106(6):1113-1155.

[16]F Windmeijer.A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators[J].Journal of Econometrics,2005,126(1):25-51.