医学院校网络成瘾大学生运动干预效果研究

张 超,刘东升,单 猛,王枫林,彭 坤

(泰山医学院,山东 泰安 271016)

网络成瘾,又称网络成瘾综合症(Internet Addiction Disorder,简称IAD),临床上是指由于患者对互联网络过度依赖而导致的一种心理异常症状以及伴随的一种生理性不适。根据《2007年中国青少年网瘾数据报告》显示:从不同年龄和职业的网民上网成瘾比例看,本专科学生网民中的网瘾比例高达10.99%,处于较高水平[1]。网络作为一种工具给大学生的学习和生活带来极大便利,使用不当时也对其身心健康发展带来相当大的危害。在网络成瘾的“防”与“治”上目前已做了大量研究,但从体育锻炼角度出发,对网络成瘾大学生施加影响的研究尚不多见,体育锻炼能够有效促进大学生身心健康发展,大脑供血、供氧情况能得到改善,能有效增强大脑皮层的兴奋性以及神经系统的均衡性和灵活性,从而使人体综合机能得到提高,心理适应能力得到良好调节。有鉴于此,本研究提出运动干预能有效改善大学生网络成瘾症状假设,并通过对医学院校大学生不同程度网络成瘾者进行运动干预对假设予以验证,从而为广大高校教育工作者提供理论和实践参考。

一、对象和方法

(一)研究对象。

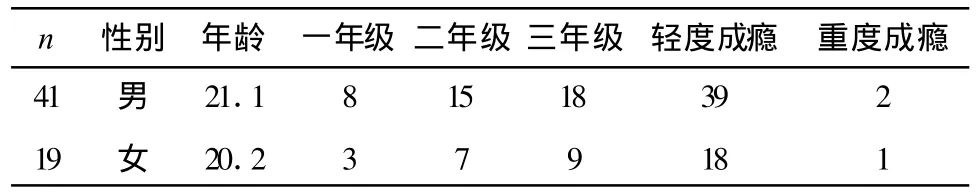

利用大学生网络成瘾调查问卷对泰山医学院3个医学方向专业、3个年级1500名大学生进行测评筛选,筛选结果如表1所示,确定符合网络成瘾症状的大学生60名,其中男生41名,女生19名,平均年龄20.8岁。

表1 医学院校网络成瘾大学生情况统计

(二)研究方法。

1.研究工具。(1)参考Young的网络成瘾量表[2]和陈淑惠中文网络成瘾量表[3]有关项目编制大学生网络成瘾调查问卷,问卷共20个题目,每题1-5分计分,涵盖强迫性上网、成瘾耐受性、戒断反应、人际与健康、时间管理5个因子,界定标准为:0-40分为正常,40-80分为轻度网络成瘾,80分以上为重度网络成瘾。问卷信度系数α为0.87,符合心理测量学的标准。(2)SPSS 11.0统计分析软件。

2.干预程序。(1)运动处方的确定。处方的运动强度控制在中等水平,通过主观体力感觉等级量表(RPE)对运动量进行评测控制(RPE:11-14);运动项目的选择上以体现多样化、趣味化、团体性特点为主。(2)运动干预实验为期10周,每周锻炼三次,每次锻炼时间90分钟。通过量表对实验前、试验后进行测评。(3)辅助干预手段。每两周举行不同内容形式的座谈交流会,通过了解网瘾危害、个人表达、角色扮演、互动交流等方式让被试树立戒除网瘾的决心并感受到有归属感的团队氛围,起到转移情趣目标、增加戒除网瘾自信心之目的;受试书写心得笔记,记录干预过程中在戒除网瘾上取得的点滴成绩,增强动力和自信心。

二、结果与分析

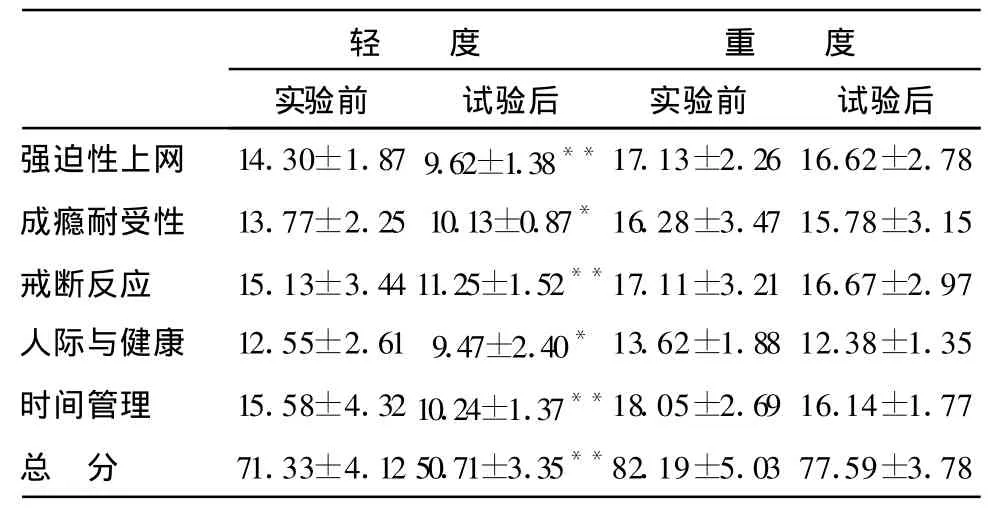

通过表2对网络成瘾大学生干预前后各因子得分t检验结果上来看,轻度成瘾大学生实验前后在强迫性上网、戒断反应和时间管理等因子得分上出现非常显著性差异(P<0.01),在成瘾耐受性和人际与健康因子得分上体现了显著性差异(P<0.05),总分差异性非常显著(P<0.01)。综合上述分析,通过运动干预以及辅助干预手段,轻度网络成瘾大学生各因子实验前后出现显著差异性变化,5个因子及总得分显著降低,表明干预实验对轻度成瘾大学生改善效果明显;通过数据还可以看出,重度成瘾大学生实验前后各因子得分及总分均有所下降但差异不明显,表明干预实验对大学生重度网络成瘾症状的改善有一定影响,但效果一般。

三、讨论与建议

由于不能正确对待学习、生活压力等原因,许多大学生对网络产生过度依赖,影响到他们学业、人格等方面的发展[4],通过运动干预试验,大学生轻度成瘾症状得到明显改善,在强迫性上网、成瘾耐受性等因子上均呈现良性变化。大学生正处于青年时期,他们中的大部分对网络沉迷有一定的自制力,如果给予积极的引导,戒除成瘾症状是现实可行的,干预结果也证明了

表2 医学院校轻度网络成瘾大学生干预前后各因子比较

这一点。在运动干预过程中,通过实施科学合理的运动处方,被试体验到了运动的乐趣,呈现出积极向上的精神面貌,通过锻炼过程和心得笔记中可以明显看出这一变化;运动处方中的团队性协作项目使他们感受到了团队的概念、交流的乐趣和互相支持的力量,对人际关系的健康发展起到了推动作用。大部分被试在锻炼笔记和座谈中均表示了节制性上网、合理安排时间、多进行体育锻炼的决心。运动干预对重度成瘾大学生改善效果一般,究其原因:重度成瘾者病程较长,病症较深,需要通过药物、认知行为辅导等综合干预手段逐步改善。另据问卷调查还发现,男生的网络成瘾比例显著高于女生,原因是相对于女生而言,男生有更多的意愿和机会接触网络,男生较女生自控力更弱,此外,男生相对缺乏必要的社会支持,当个人遇到问题而又无法顺利解决时,他们就有可能会选择网络支持,导致网络成瘾[5]。

综上所述,运动干预对改善大学生网络成瘾具有良好的效果。建议高校教育工作者加强包括体育工作在内的校园文化建设,对大学生进行必要的正确引导和积极沟通,建立长期有效的综合防范措施,最大限度的降低网络给学生带来的危害,达到为国家培养身心健康的建设人才之目的。

[1]中国青少年网络协会课题组.2007年中国青少年网瘾数据报告[R].2008,1.

[2]Young KS.Cyber-Disorders:the mental health concern forthe new millennium[J].Cyberpsyehol Behav,1999,2(5):475-479.

[3]陈淑惠.中文网络成瘾量表之编制与心理计量特性研究[J].中华心理学刊,2003,45(3):279-294.

[4]邱 杰.大学生网络成瘾的心理分析及对策[J].中国高等医学教育,2004(3):57-58.

[5]朱克京.大学生网络成瘾的心理社会因素[J].中国心理卫生杂志,2004,18(11):796-798.