我国情绪与行为障碍的研究进展

刘秀珍许家成 徐 胜

(1.重庆师范大学特殊教育系 重庆 40047;2.北京联合大学特殊教育学院 北京 10075)

一、引言

据2004年10月9日新华网报道:从教育部关工委举办的精神卫生健康讲座中得知,目前在我国17岁以下的儿童和青少年中,至少有3000万人受到各种情绪障碍和行为问题的困扰。[1]曹秀茹指出:2001年1月至2003年10月两年多的时间内蒙赤峰市第二医院门诊总就诊人数为15860人次,其中因情绪及行为障碍而就诊者206人,占门诊总人数的1.3%,而诊出年龄多数在3至14岁之间。[2]2011年最新数据显示我国目前存在各种心理障碍的儿童和青少年数量已上升至4000万名,其中有明显心理情绪与行为障碍的约占1.5%。[3]以上数据显示,近年来在我国儿童和青少年群体中,情绪与行为障碍的发生率日益增高,不得不引起我们的注意并提高对该领域研究的重视。

情绪与行为障碍很早以前在美国就引起关注和重视,1975年被纳入美国《所有残疾儿童教育法》 (Education of all Handicapped Children Act)中,后来的《残疾人教育法》(IDEA)将其单列为一种障碍类型,与此同时相关的研究也得到较快的发展。与美国相比,国内关于情绪与行为障碍的研究起步较晚且相对薄弱。2001年我国修订《中国精神疾病分类与诊断标准》第三版(CCMD-3),明确了部分情绪障碍与行为问题的诊断标准。在2006年的第二次全国残疾人抽样调查中,我国将情绪与行为障碍群体中的一部分纳入精神障碍范畴。

近年来,我国关于情绪与行为障碍的研究逐渐增加,其内容涉及界定、分类、诊断和教育等各方面。为更好地了解我国在此领域的研究进展,笔者对近年来我国关于情绪与行为障碍的研究进行梳理和总结。

二、我国情绪与行为障碍的研究进展

(一)情绪与行为障碍的界定

一直以来,国外不同学者和组织尝试从不同的专业视角和理论体系对情绪与行为障碍进行界定,其中获得较多认可与应用的是《美国残疾人教育法》(IDEA)和美国国家心理健康与特殊教育联合会所下的定义。[4]尤其是后者从教育角度阐明情绪与行为障碍,不仅关注儿童在学校的表现,而且充分考虑到儿童的年龄、种族及文化准则。

虽然目前对情绪与行为障碍没有严格统一的定义,但我国的研究也经历了描述性界定、从行为的外在表现界定及从教育角度界定的三个阶段。早期比较有代表性的有王玉凤教授于1991年提出的定义:“所谓儿童行为问题,是指在严重程度和持续时间上都超过了相应年龄所允许的正常范围的异常行为。”[5]她主要从行为问题的角度对情绪与行为障碍进行描述性的界定。

近十年我国对情绪与行为障碍的界定考虑到了情绪与行为两者之间的关系,且更倾向于从行为的外在表现来进行界定。如朴永馨2006年主编的《特殊教育词典》中对行为障碍(Behavior disorders)的界定是:“主要发生在儿童及少年期的行为偏离。主要表现有:①不良行为动作,如吮吸手指或衣物,咬指甲或其它物品、手淫、拔头发等;②退缩行为,表现出胆小、害怕、孤独、退缩、不愿到陌生的环境中去,也不愿与其他儿童交往,常一个人独处,与玩具相伴,但没有精神异常;③生理心理性行为异常,如遗尿症、遗粪症(4-5岁仍不能控制大小便)、厌食、夜惊、噩梦、口吃等;④习惯性品行问题或违法行为,如经常说谎、逃学、偷窃、打架、破坏财物等。其原因与个体素质、环境和社会影响,特别是家庭教养方式有关,宜早期发现,进行心理治疗和教育矫正,必要时需辅以药物治疗。”[6]

王辉在研究中提出:“情绪与行为障碍泛指儿童或青少年持续性的表现外向性的攻击、反抗、冲动、过动等行为,内向性的退缩、畏惧、焦虑、忧郁等行为,或其它精神疾病等问题,以致造成个人在生活、学业、人际关系和工作等方面的显著困难,而需提供特殊教育与相关服务者。”[7]这一定义显示人们越来越重视从教育的角度来认识、矫治有情绪与行为障碍的儿童,更强调其可教育性。

(二)情绪与行为障碍的分类

美国精神卫生学会(APA)2000年修订第四版《诊断与统计手册—精神障碍》将情绪与行为障碍分为 5类:(1)焦虑症;(2)情绪障碍;(3)反抗敌对行为;(4)行为障碍;(5)精神分裂症。我国由于对情绪与行为障碍的概念以及对哪些儿童应该被列入特殊教育服务对象的认识还不统一,因此学术界对情绪与行为障碍的分类,尚无统一的规定。[8]2001年中国心理卫生协会修订《中国精神障碍分类与诊断标准》第三版(CCMD-3)中将情绪与行为障碍分为多动障碍、品行障碍、情绪障碍三大类。而多动障碍下分为“注意缺陷与多动障碍(儿童多动症)、多动症合并品行障碍、其他或待分类的多动障碍”三小类;品行障碍下分为“反社会性品行障碍、对立违抗性障碍、其他或待分类的品行障碍”三小类;情绪障碍下分为“儿童分离焦虑症、儿童恐惧症(儿童恐怖症)、儿童社交恐惧症、儿童广泛焦虑症、选择性缄默症、儿童反应性依恋障碍”等几类。从以上分类可看出,CCMD-3的分类较多地参照和结合了ICD-10和DSM-Ⅳ的分类体系,体现了与国际接轨的原则,都强调了“特发于儿童与青少年期的精神障碍”。该分类是目前我国学术界较认可且在很多研究中都应用的分类方法。

(三)情绪与行为障碍的诊断

1.诊断标准

我国的相关研究大多以《中国精神障碍分类与诊断标准》(CCMD)、《疾病和有关健康问题的国际统计分类》第10次修订版(ICD-10)以及《美国精神疾病诊断与统计手册标准》第四版(DSM-Ⅳ)作为情绪与行为障碍的诊断标准。黄明生等用CCMD-2-R和ICD-10标准进行诊断,对综合医疗机构情绪障碍理论架构进行研究。[9]张晋碚则用参照CCMD-2的方法,对33例品行障碍进行临床分析。[10]有研究者认为部分分类诊断如多动障碍诊断方面,CCMD-3的诊断标准较ICD-10更适合在我国使用。[11]还有研究者认为ICD-10和DSM-IV相比较,因DSM-IV分类诊断系统中各种障碍有更加具体的诊断标准,因此在临床工作中更易被我国临床医师所接受。[12]

由于情绪与行为障碍有许多不同的临床表现,因此它的鉴别和诊断标准,一般来说也是随症状的不同而各有差异。而各种诊断手册的诊断标准不一,本文在此不作详细介绍。

2.评估流程及评估项目

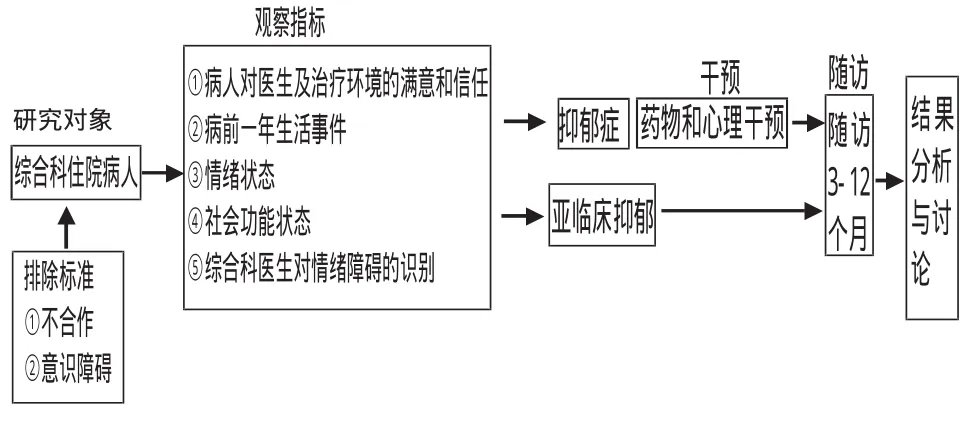

关于诊断评估流程,早期有研究者认为受传统医学模式的影响,综合医疗机构对抑郁、焦虑等情绪障碍病人并未给予足够的重视,导致其正确的诊治率很低[9],因此提出一个诊断及干预理论架构,如图:

该理论架构就综合医疗机构细化了观察指标,将前事、目前情绪状态及社会功能状态考虑在内,提高了抑郁症等情绪障碍的诊出率,对于后续的治疗帮助很大。近五年的研究既重视临床评估和诊断,还重视发现、转介和筛选的过程。在我国医疗机构广泛运用泽波利(Zirpoli)和莫利(Melloy) 提出的“七步模式”(Zirpoli&Melloy,2001),包含了转介-筛选-临床评估-专业团队评估-决策5步评估流程。王辉进一步指出情绪与行为障碍的评估还有一个最基本的步骤,就是父母和老师在自然的环境中敏锐地观察儿童情绪与行为的特殊情况和需要,一旦察觉有异,能尽快地寻求专家的协助,做进一步的诊断和评估。[7]这个步骤强调在自然环境下的观察和发现,让评估更生态化。

评估项目包含生理评估、智力评估、成就评估、情绪行为评估、社会适应性评估、个性、自尊和自我调节能力评。徐兰芹对40例儿童行为异常与情绪障碍进行病因分析的研究中就包含了这些项目:“主要是临床诊断,最重要的是可靠的病史及体格检查,同时进行详细的家庭及环境调查。本组病例的病史来源由父母等直系亲属及护养者提供。参考《现代儿童精神医学》,进行血液、脑脊液常规,生化及脑电图,24h脑电动态监测,头颅CT、MRI、B超等辅助检查,排除神经系统器质性病变,精神病药物反应及其他全身性疾病,并进行密切随访,最后做出明确诊断。”[13]

(四)对情绪与行为障碍学生的教育

1.教育安置

有专家指出,由于情绪与行为障碍的类型相当复杂,教育和医疗机构均无法实施单一的疗育方法模式来处理所有的情绪与行为障碍学生,但上世纪90年代后的发展趋势较倾向于融合教育的形式。[14]美国2003-2004学年在校的情绪与行为障碍学生中,大约有30%能够在普通教室得到咨询指导,23%在资源教室里接受教育,30%在特殊教室,12%在特殊学校,还有5%在寄宿式和家庭式安置机构里接受教育(U.S.A.Departmentof Education,2004)。在台湾,情绪与行为障碍学生的教育安置主要以普通班为主,占95.53%。[14]

目前在我国的相关研究中,专门针对情绪与行为障碍群体进行教育安置的研究很少,有部分研究专门探讨对品行障碍学生开展的工读教育。工读教育是我国预防未成年人违法犯罪进行早期干预的一个重要环节。工读教育是一种只针对12至17周岁,有违法和轻微犯罪、品行偏差的不适宜留在普通学校学习,又不够刑事处罚或劳教的未成年学生,实施有针对性教育、保护、矫治和挽救的半工半读的特殊教育模式。工读教育是普通教育的一种特殊形式,也是实施九年义务教育不可缺少的一个组成部分。可以说工读教育是我国对品行障碍学生的一种针对性教育安置,对其是一种特殊保护,但也是一种极端的教育,因此获得的褒贬参半。近年有研究者提出工读教育应从“隔离”走向“融合”,建立多元嵌套式的社会支持体系。[15]

近两年我国也有少数研究围绕情绪与行为障碍学生的融合教育而开展,石茂林认为在融合教育理念指导下,情绪障碍儿童应得到人性化的教育,享有公平教育的机会。因此他提出对情绪障碍的学生应建构支持性教育模式,注重早期干预,建立和谐的班级教育环境和家庭教育氛围,还要结合学生的差异制订个别化教育计划。[16]

2.干预策略和方法

近年来,我国有相当部分的研究涉及到情绪与行为障碍的干预策略和方法,归纳起来主要有环境改变、心理治疗及认知行为矫正等几种。

环境改变的方法也称为社会生态环境改变的方法,是通过儿童生活、学习环境的改变,如家庭境况、学校或班级周围环境的改变来影响儿童的情绪和行为的改变。[17]环境改变法很重视家庭治疗的作用,研究者认为情绪与行为障碍发生很多与家庭因素有关,因此家庭必须作为治疗的一种重要干预策略。如曾凡林以1例儿童癔症矫正的案例,讨论了父母参与矫正儿童情绪与行为障碍的影响,认为父母参与能起重要的作用。[18]齐晓栋等对家庭疗法对情绪障碍儿童的治疗做了回顾,发现家庭干预在一些情况下十分有效,家庭认知行为疗法具有相对明显的优势。[19]

心理治疗是针对情绪与行为障碍儿童运用最多的干预方法,主要包括感官游戏训练、艺术治疗和认知行为矫正。有研究表明,行为问题儿童都伴有感官功能协调障碍,因此感官训练也作为心理治疗的一种方法。姚梅玲采用数码听觉统合训练仪治疗儿童心理行为问题,其研究结果显示数码听觉统合训练对增加语言理解能力、促进交流行为增加、情绪改善效果较好。[20]杨克敏认为感觉统合训练对儿童的认知功能、注意力、学习能力、人际交往能力等行为与情绪障碍均有明显的改善。[21]

艺术治疗又称艺术疗法,是近年兴起的一种以提供艺术素材、活动经验等作为治疗的方法,被广泛应用于各种障碍类别的教育治疗中。冯冬梅等采用沙盘游戏治疗方法对50例有心理问题的儿童进行治疗,发现沙盘游戏治疗对于儿童的各种情绪、行为或适应等问题有一定疗效[22]。金野将可视音乐疗法应用于孤残儿童情绪障碍干预中,发现可视音乐对于情绪行为障碍、注意力缺陷、交流障碍、运动障碍、社会适应困难等等都会有一定的辅助治疗作用,尤其是对情绪行为的影响最为突出,也最为直接。[23]

认知行为矫正是一种主要以理性行为为手段的心理治疗法,强调自我暗示和指导。该技术兴起于上世纪70年代中期,后在美国被广泛应用。我国的研究者近年也尝试将其运用于情绪与行为障碍学生的干预,发现很具临床效果。如王东平等运用认知行为矫正对75例儿童青少年情绪障碍的患者进行了对照研究,结果显示认知行为综合矫正对青少年情绪障碍有明显的治疗效果,在改善儿童的社交情况、退缩、焦虑/抑郁、注意问题、违纪问题因子方面明显优于单纯的药物治疗的疗效,在临床治疗工作中值得推广。[24]

三、研究趋势与展望

(一)我国情绪与行为障碍的研究趋势

经过梳理和总结,发现我国情绪与行为障碍的研究存在以下的趋势:

1.情绪与行为障碍的研究越来越受到重视

虽然目前我国的相关研究与美国和台湾等地相比较落后,但近年国内研究文献的数量在逐年增加,研究的范围也不断地在扩大,显示出我国研究者对此领域的关注和重视。随着我国医学及特殊教育等相关专业的发展,情绪与行为障碍儿童及青少年的教育与治疗需要将越来越多地得到重视,其相关研究也会越来越广泛和深入。

2.研究逐步深入,思路逐渐拓宽

尽管与发达国家相比,我国的研究存在起步较晚、理论薄弱等问题,但近年的研究内容不断深入,从早期仅仅停留在症状及成因的研究逐步向治疗措施、教育安置、干预策略等方面深入。而研究思路也从初期的只重“治病”不重“发展”的“生物——医学”模式,慢慢地向“生物——心理——社会——教育”的整合模式发展,研究思路得到了拓宽。

3.研究队伍的进一步扩大

与该领域的研究从“治病”向“发展”渐进同步,研究队伍也进一步扩大。早期较多地将情绪与行为障碍看作“病患”去研究,研究队伍主要是医疗工作者。而近年的研究既强调“治”,也强调“教”,另外强调家庭的重要作用,因此有相当的教育专家、心理学专家及社会学家介入。研究队伍的扩大促使研究视角的转换和不断扩大,进一步推动相关研究的发展。

(二)当前有待于进一步研究的主要问题

在我国情绪与行为障碍的研究中,目前仍有较多亟待解决的问题,这些问题的解决或许可以有效地推动相关研究的发展。

1.定义界定的问题

虽然国内外不少专家尝试给情绪与行为障碍下定义,但由于其症状差异较大,且形成原因复杂,因此很难从某一角度去进行界定。但定义的不明确会带来诊断的困难以及安置的不适当,因此研究者们应就情绪与行为障碍的定义进行更深层次的研究,为诊断和教育工作提供科学的参考依据。

2.安置及教育的问题

目前我国的研究较少涉及到情绪与行为障碍学生的安置及教育问题,有部分研究仅探讨针对安置品行障碍学生的工读教育,但对如何合适地安置多动障碍和情绪障碍学生的讨论则较少。情绪与行为障碍学生的教育,不能仅限于医学与司法模式,只重“治病”不重“发展”,或者只重“管制”不重“教育”。研究应从强调教育对情绪与行为障碍学生综合“发展”的角度,更深入地去探讨合适的安置和教育模式。另外如何开展情绪与行为障碍儿童的早期干预及融合教育的相关问题,也应纳入思考和研究的范围。

3.发展综合干预系统的问题

情绪与行为障碍学生需要接受一系列的心理健康、社会服务及教育等服务,因此需要建构以社区为基础,能够提供全方位心理健康及社会服务的综合干预系统。除此之外,还应注重以学校为基础的综合干预系统,强调全校范围内的积极行为支持。

4.研究结果应用的问题

目前国内已经有研究者作有效的干预方法和技术的研究,更重要的是要将其研究结果与情绪与行为障碍学生的教育相结合,同时也将成功的经验整合到每日的课堂教学之中,以帮助他们减轻症状,使其更有效地学习。

[1]杨步月.我国3000万儿童青少年受情绪障碍和行为问题困扰.http://news.sina.com.cn/o/2004-10-09/18443864128s.shtm l,2004-10-9.

[2]曹秀茹.206名儿童情绪与行为障碍观察及防治[J].中国社区医生:综合版,2004(15):78-79.

[3]刘军平.246例儿童心理健康的临床探讨[J].中国健康月刊(B 版),2011(5):348.

[4]王波.西方对情绪与行为障碍儿童的研究[J].现代特殊教育,2011(9):42-44.

[5]王玉凤.儿童行为问题综合研究[J].中国心理卫生杂志,1991(4):145-149.

[6]朴永馨.特殊教育词典[Z].北京:华夏出版社,2006.

[7]王辉.情绪与行为障碍儿童的心理行为特征及诊断与评估[J].现代特殊教育,2008(2):35-37.

[8]李闻戈.情绪与行为障碍儿童的发展与教育[M].北京:北京大学出版社,2012:1-4.

[9]黄明生,陆林,孙学礼等.综合医疗机构情绪障碍研究[J].华西医学,1998(1):11-14.

[10]张晋碚.33例品行障碍分析[J].中国心理卫生杂志,1998(3):162-162.

[11]苏林雁,高雪屏,罗学荣等.中国精神障碍分类方案与诊断标准在儿童注意缺陷多动障碍中的应用研究 [J].中国实用儿科杂志,2003(9):530-533.

[12]郑毅.ICD-10特发于童年与少年期的行为与情绪障碍在中国的应用与修改建议[J].中国心理卫生杂志,2009(12):875-878.

[13]徐兰芹.儿童行为异常与情绪障碍40例病因分析[J].陕西医学杂志,2008(9):1251-1252.

[14]杨坤堂.情绪障碍与行为异常[M].台湾:五南图书出版有限公司,2008.

[15]邓敏玲,倪晓锋.从“隔离”到“融合”:工读教育的社会支持发展[J].青年探索,2006(6):18-21.

[16]石茂林.情绪障碍儿童的融合教育[J].长江大写学报(社会科学版),2011(10):161-162.

[17]华国栋.特殊需要儿童的心理与教育[M].北京:高等教育出版社,2004:63-64.

[18]曾凡林,张福娟,陈国鹏.父母参与儿童情绪与行为障碍矫正的案例研究[J].现代康复,2001(12):15-17.

[19]齐晓栋,邵景进,杨静.儿童行为与情绪障碍的家庭干预效果回顾 [J].中国特殊教育,2006(9):64-67.

[20]姚梅玲,赵悦淑,祝秀梅等.数码听觉统合训练治疗儿童心理行为问题效果分析[J].中国妇幼保健,2006(21):2964-2965.

[21]杨克敏.吕艳芬.感觉统合训练对改善儿童行为与情绪障碍的作用[J].中国中西医结合儿科学,2010(2):152-154.

[22]冯冬梅,甘露春,梁颂游.沙盘游戏治疗在儿童心理问题中的应用研究 [J].实用医学杂志,2010(19):3524-3526.

[23]金野.可视音乐疗法在孤残儿童情绪障碍干预中的应用[J].社会福利,2011(2):40-41.

[24]王东平,冯砚国,阎喜英等.认知行为综合干预对青少年情绪障碍的影响[J].新乡医学院学报,2006(3):270-271.