网络文化对高校校园文化的影响——基于结构方程模型的分析

严 琳

(西安财经学院 院长办公室,陕西 西安 710100)

一、引言

据中国互联网络信息中心CNNIC统计,到2012年6月底,中国网民人数达到了3.56亿,网民普及率高达25.3%[1]。网民结构以18~24岁年龄阶段的人数比例最大,占了34.3%,在这个年龄阶段中大学生占了70.4%,因此网络文化与高校校园文化发生着越来越密切的联系。一方面网络教学是能够提高学生学习效率及创新能力的个性化教学[2],网络文化使校园文化与社会文化以及校际文化之间的交流空前增多[3],对形成新的文化格局起着重要作用[4],引领了传统校园文化建设中的创新文化并彰显了校园文化与时俱进的个性[5]。另一方面,在校大学生在网络视频、网络游戏中花费大量时间,严重影响了他们的学业和身心健康,网络的互动性对传统思想文化灌输模式构成了挑战[6]102-133,网络世界的自由发挥与校园生活的规范统一易发生冲突[7]。可见网络文化是把双刃剑,从多方面对高校校园文化产生着影响,但目前关于网络文化对校园文化的影响研究,大多停留于定性研究层面,定量研究在国内仍是空白。本文运用结构方程分析方法对网络文化的校园文化效应进行定量研究。

结构方程模型多用于验证一个或多个自变量与一个或多个因变量之间的一组相互关系的多元方程式。如有学者在研究感知服务质量与心理契约关系时,将“服务质量”与“心理契约”用多个可测变量表示,通过研究可测变量间的关系就可以得出潜变量间的关系的结论[8]。结构方程模型能够将定性问题定量化,尤其适用研究两个不易直接测量的变量间的相互影响关系。因此针对问卷调查所得的的非正态分布数据,在研究网络文化对校园文化的影响关系中选择结构方程模型是适当的。

二、理论分析

网络文化是一种融意识文化、制度文化与物质文化为一体的新文化,网络文化受网络意识文化、网络制度文化和网络物质文化三方面制约。其中意识文化包括网络思维方式、情感和价值观念等文化心理结构;制度文化包括网络的基本原则、网络道德规范与网络法规等基本法规与制度;物质文化是指能为高校学生的信息交流提供坚实物质基础的计算机网络设备、网络资源系统和信息技术等物质内容。

高校校园文化是指以高校为载体,通过高校来反映和传播的各种文化现象,是富有学习特色的物质文化和精神文化的整合,因此高校校园文化受校园物质文化和校园精神文化两方面影响。其中物质文化主要指校园基础设施、自然景观、校园校貌、建筑风格、活动中心等;精神文化则指包括来自不同渠道、不同方面的信息文化,体现班风、学风、教风、校风的学校精神。

三、研究设计

(一)问卷设计

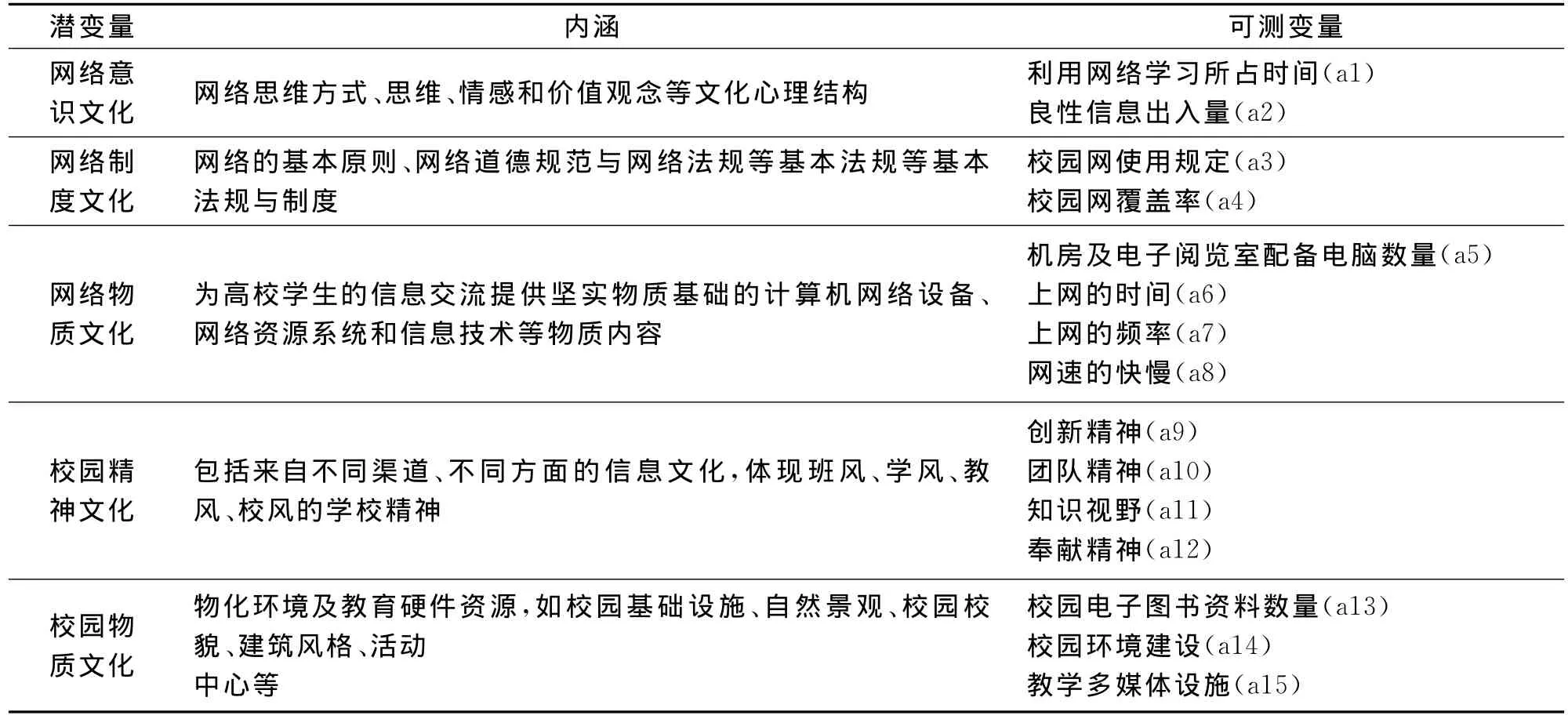

首先,通过专家咨询并大量参阅相关调查问卷,设计了初始调查问卷。在初始调查问卷设计完成后,选择了一所普通高校进行了测试,将调查数据运用Amos软件进行信度和效度的统计检验,根据检验结果对初始问卷加以改进完善,最后形成最终调查问卷。最终调查问卷包括与被调查者相关的网络意识文化、网络制度文化、网络物质文化、校园精神文化和校园物质文化五个部分,共计15个选项,问项采用了Likert五分量法来记录网络对高校文化的影响,计分方法见表1。

表1 选项计分方法表

(二)结构方程设计

使用结构方程模型的分析步骤一般包括:结构方程模型设计、模型拟合、模型评价和模型修正四个步骤,如果经检验模型拟合较好,就无需再模型修正。因此,使用结构方程分析的首要步骤就是进行结构方程设计,具体包括方程本身的设计以及外源潜变量因子的文化设计、内生潜变量因子的设计。

1.结构方程设计

令

η=Bη+Γξ+ζ

其中B表示其它内生潜变量与高校校园文化的关系,Γ表示网络文化对高校校园文化的影响,ζ表示结构方程的残差项,反映了在方程中未能被解释的部分。

2.外源潜变量因子设计

外源潜变量是指网络文化,主要包括制度文化、意识文化与物质文化三个部分。在分析网络文化对高校校园影响时可将网络文化进行分解,考察制度文化、意识文化和物质文化分别对高校校园文化所产生的影响。由于制度文化、意识文化和物质文化难以直接测量,因此本文根据结构方程的相关理论,将意识文化、制度文化和物质文化视为潜变量,利用多个可测变量对它们进行测定。其中意识文化的可测变量包括上网查找资料及学习所占比例、良性信息出入量等;制度文化的可测变量包括校园网络覆盖率、使用校园网络的相关规定等;物质文化的可测变量包括高校机房及电子阅览室配备电脑数量、高校学生上网频率与时间等。

3.内生潜变量因子设计

内生潜变量是指校园文化,主要包括精神文化和物质文化两个层次。在分析网络文化对高校校园文化影响时可将校园文化分解,即分别考察网络文化对校园精神文化和校园物质文化的影响。同样根据结构方程理论,把物质文化和精神文化作为潜变量,利用多个可测变量对其进行测定。其中活动空间、图书阅览场所、专业教室配置、实验设施可以看做是物质文化的可测变量;创新精神、团队精神、知识视野和奉献精神可以看做是精神文化的可测变量。

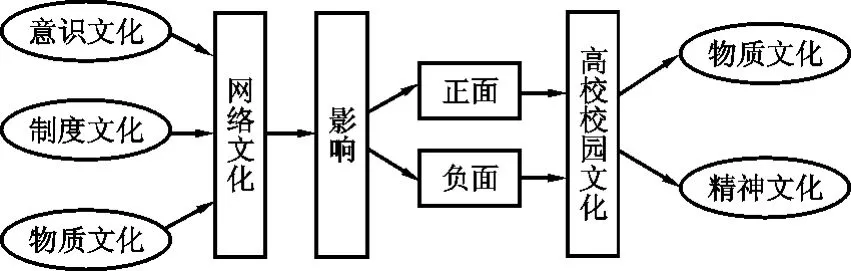

(三)概念模型

基于以上分析,可以得到关于网络文化和高校校园文化的概念模型,具体如图1所示。图1表明:网络文化主要是由网络意识文化、网络制度文化与网络物质文化等三个结构变量决定;高校校园文化主要是由高校物质文化和高校精神文化两个结构变量决定。通过研究网络意识文化、网络制度文化和网络物质文化对高校物质文化和高校精神文化的影响,就可分析出网络文化对高校校园文化的影响程度。模型中的具体变量见表2。

(四)研究假设

H1:网络文化的意识文化对高校校园文化的物质文化有路径影响;

H2:网络文化的意识文化对高校校园文化的精神文化有路径影响;

H3:网络文化的制度文化对高校校园文化的物质文化有路径影响;

H4:网络文化的制度文化对高校校园文化的精神文化有路径影响;

H5:网络文化的物质文化对高校校园文化的物质文化有路径影响;

H6:网络文化的物质文化对高校校园文化的精神文化有路径影响。

图1 网络文化与校园文化概念模型图

表2 模型变量对应表

四、描述性统计

(一)问卷调查情况

根据结构方程模型相关理论,在2012年10至11月间共正式发放调查问卷500份。样本的选取充分体现了典型性、代表性以及均匀性的原则,分别对全国包括一本院校、二本院校、三本院校在内的10所高校展开了调研活动,其中一本院校占32.3%,二本院校占38.9%,三本院校占28.8%;男生占45.7%,女生占54.3%;大一占13.4%,大二占23.5%,大三占25.6%,大四占17.9%,研究生与博士生分别占13.5%和6.1%。

最终共回收问卷487份,回收率为97.4%,各高校及各年级的回收率也基本相同。在对数据进行整理及剔除无效的数据后,得到有效问卷448份,有效回收率为89.6%。

(二)描述性统计表

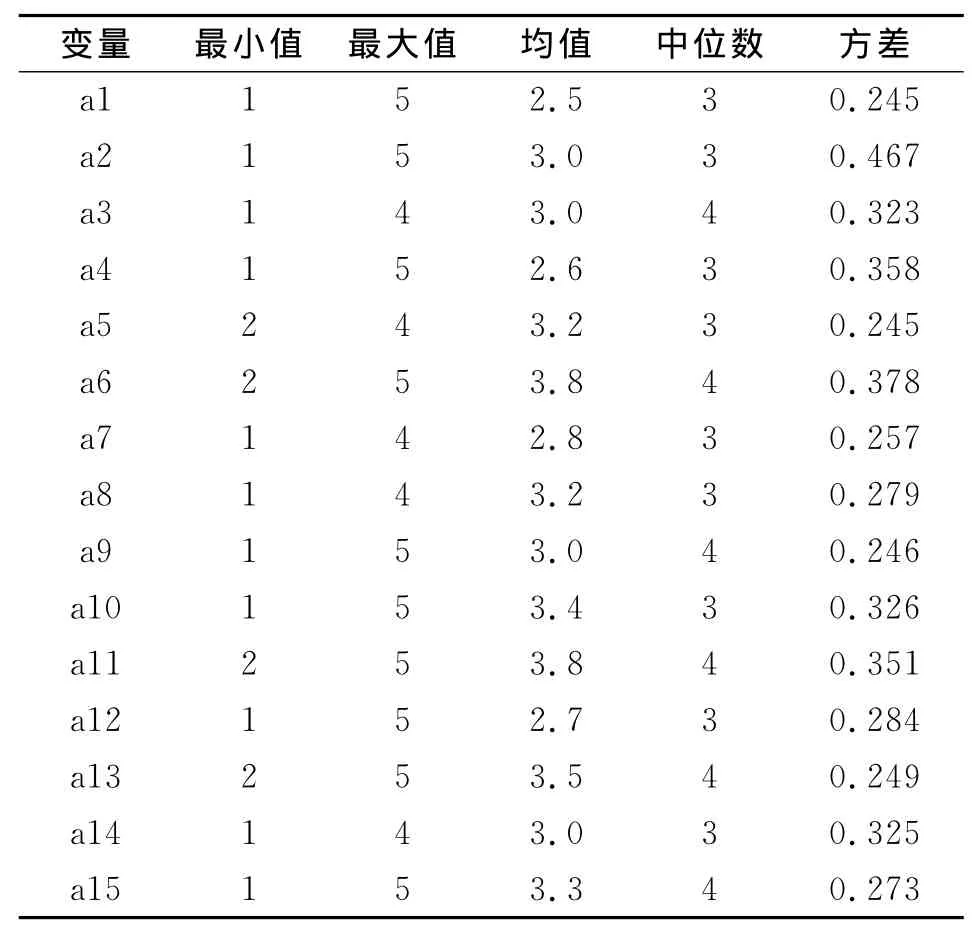

对问卷调查进行描述性分析,结果见表3。

五、数据分析

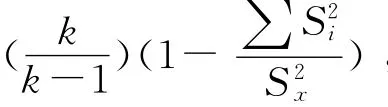

(一)量表的信度分析

信度是指相同的个人在不同的时间,以相同的检验测量,或以复本检验测量,或在不同情况下,测量所得结果的一致性。如果两次测量的结果一致,表示测量分数具有稳定性、可靠性或可预测性。所以一致性越高,则表示信度越大。信度的测量方法有很多种,如折半信度、库李信度、α信度及霍意特变异系数分析法等。以何种方法来估计信度取决于

表3 问卷调查结果描述性表(N=448)

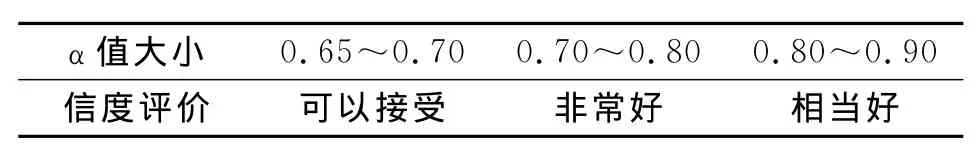

表4 α值的衡量标准表

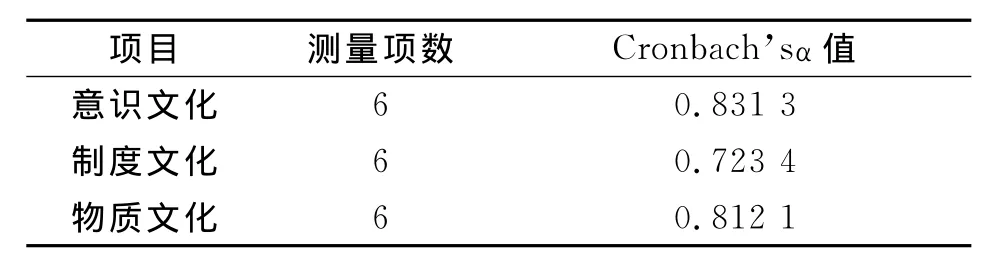

根据Cronbach’sα值可以得出本调查问卷的的信度,其中网络文化和高校校园文化的整体信度分别为0.788 9和0.749 2,根据上述判断标准可知本模型量表的信度非常好。网络文化与高校校园文化各部分信度的具体结果见表5和表6。

表5 网络文化部分的Cronbach’sα值表

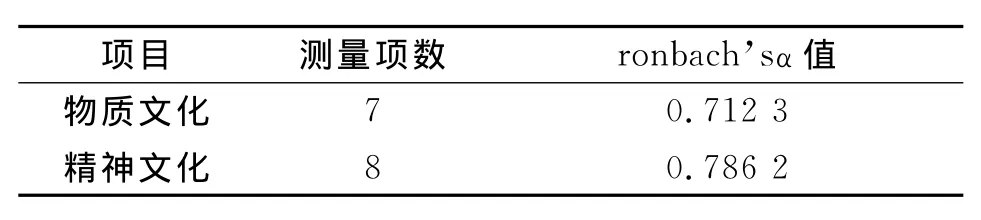

表6 高校校园文化部分的Cronbach’sα值

从表5、表6可以看出,所有因子的信度都在0.70以上,表明本研究使用的网络文化和高校校园文化量表具有较高的信度,不需要对调查表中的项目进行调整。

(二)量表的效度分析

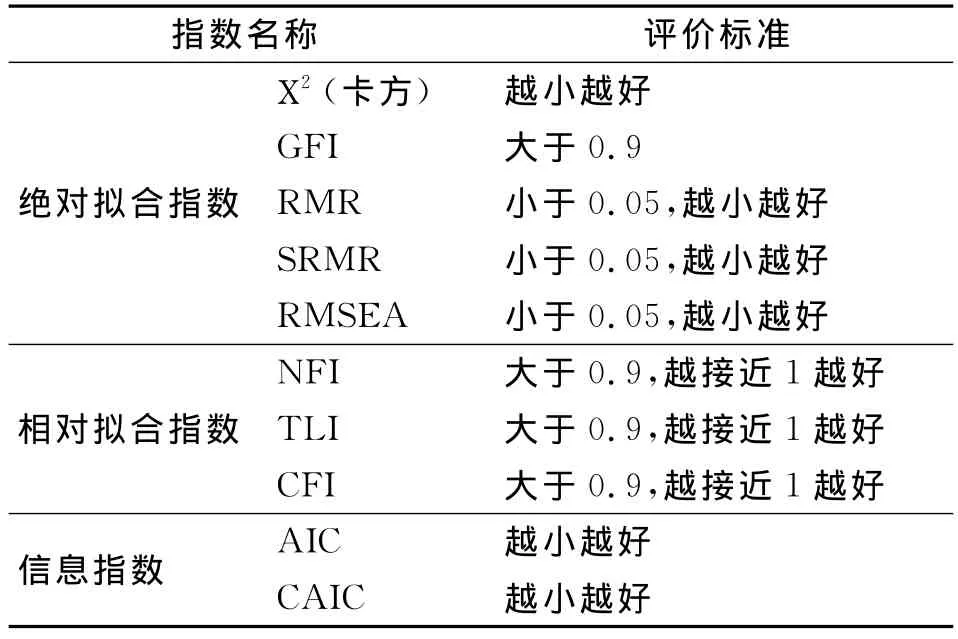

效度是指经检测所欲测量的特质或行为的正确性,因此效度系数越高,表示越能够测量到一个测验所想要测量的特征。常用的效度指标及评价标准见表7,如果利用Amos运行所得结果符合下列标准说明本模型拟合较好,若与评价标准有较大偏差则需要对模型进行修正。

表7 拟合指数衡量表

根据上面提出的如图1所示的模型,在Amos中运用极大似然估计运行的部分结果见表8.

表8 常用拟合指数计算结果表

从上述拟合度的统计值来看,模型拟合的较好,无需进行修正。即网络文化对高校校园文化影响量表的构建具有较高的效度,进一步的分析具有较高的可信性。

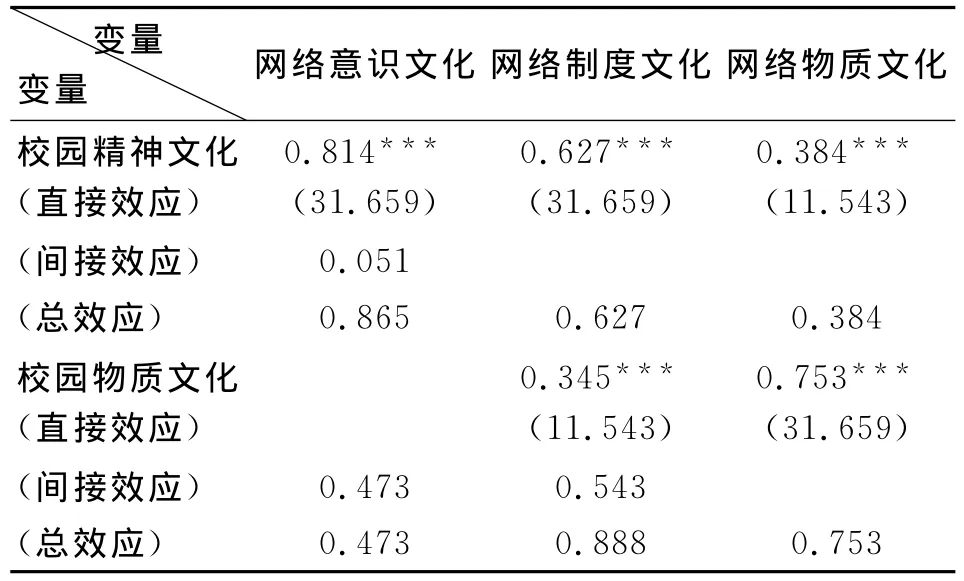

(三)假设检验

经过对模型信度及效度的检验,可知本模型的构建具有较高的可信度,调查问卷的设计较为合理,能够为模型提供有用信息。基于以上分析,利用Amos来揭示潜变量之间的因子关系,运行结果见表9。

六、结论

本文在问卷调查的基础上,对网络文化与高校校园文化的关系进行了研究。通过分析,证实了网络文化对高校校园文化存在的作用关系,即网络文化会对高校校园文化产生重要影响。具体为:网络意识文化对校园精神文化影响的直接效应是0.814,间接效应是0.051,总效应0.865;网络意识文化对校园物质文化影响的直接效应是0,间接效应是0.473,总效应0.473;网络制度文化对校园精神文化影响的直接效应是0.627,间接效应是0,总效应是0.627;网络制度文化对校园物质文化影响的直接效应是0.345,间接效应是0.543,总效应是0.888;网络物质文化对校园精神文化影响的直接效应是0.384,间接效应是0,总效应0.384;网络物质文化对校园物质文化影响的直接效应是0.753,间接效应是0,总效应0.753,即“网络物质文化”潜变量变动一个单位将导致“校园物质文化”潜变量变动0.753个单位。

表9 模型中各潜在变量之间的直接效应、间接效应以及总效应表

由于网络文化将对高校校园文化产生重要影响,因此各高校应当采取措施促进网络文化与高校校园文化的交融。如引导学生学会正确鉴赏事物、分析问题;努力培养青少年学生适应现代社会的能力,建设一个深受学生欢迎的校园网,培养学生的自律精神,提高网络信息素养等。只有引导网络文化向良性方面发展,才能使网络文化与校园文化相互促进,也会更加有益于高校学生的身心健康发展,促进学习水平、拓宽知识视野及提高创新能力。在信息化加速发展的今天,研究网络文化对高校校园文化的影响,有着重大的理论和现实意义。

[1] 中国互联网中心.第30次中国互联网发展报告[EB/OL].(2010-07-09).http://http://www.cnnic.net.cn/.

[2] 张海光.互联网络对高校文化影响研究[D].江西:南昌大学硕士论文,2007.

[3] 敬菊华,张珂.校园网络文化与校园文化的联系与分析[J].重庆邮电大学学报,2007(7).

[4] 杨峰.高校校园网络文化建设若干问题研究[D].四川:四川大学硕士论文,2006.

[5] 马维启,王瑞红.高校校园网络文化在校园文化建设中的重要作用[J].云南大学学报:社会科学版,2009(5).

[6] David Porter.Internet Culture[M].New York:Routledge & Kegan Paul,1996.

[7] Merrill Morris Christine.The Internet as Mass Medium[J].Journal of Communication,1996(46).

[8] 王国弘.“农家乐”游客的感知服务质量与心理契约关系研究[J].统计与信息论坛,2012(10)