新一轮通胀的特征、成因与二元经济下的通货管理转型

陈春生

(西安财经学院 经济学院 陕西 西安 710100)

一、引言

通货膨胀的发生类型与经济发展的阶段相联系。对于二元经济体来说,刘易斯拐点出现以前,通胀的类型比较简单,主要是需求拉动型;拐点之后,通胀类型趋于复杂化,尤其是农业与城市产业发展失调所引起的工资上涨趋势会转化为推动物价上涨的持续力量,使结构性通胀成为一种特殊、重要而又具有“顽疾”性质的通胀形态。这两类通胀的治理方法是不同的。巴西几乎是以20年的“高通胀与增长停滞”为代价证明,在这一阶段如果忽视了农业,使农业发展跟不上工业化和城市化的步伐,就会导致长期的以食品价格持续上涨为特征的恶性通胀,它是把一个国家拖入“中等收入陷阱”的主要途径之一。2010-2011年中国发生的新一轮通胀不仅迅速复杂化了,而且显示出城乡产业失衡所导致的结构性通胀的显著特征。它标志着中国经济发展进入了一个新阶段,防范中等收入阶段的“滞胀”陷阱成了通货管理的重要任务之一,这就要求通货管理理念也必须进行相应的转型。

二、新一轮通胀的特征

改革开放以来,中国通货膨胀的发生呈现出显著的阶段性:20世纪80、90年代主要是需求膨胀型的,与经济过热相伴发生是其主要特征,而进入新千年以来,其成因逐步趋于多因素化,尤其是结构性因素和外部因素的影响不断得到强化,其形成机制也趋于复杂,从而使新一轮通胀除了具有复合型的特征外,还具有以下特征:

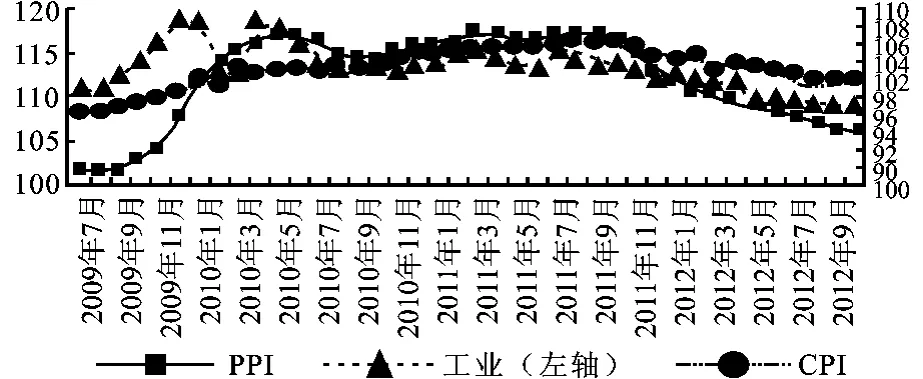

(一)CPI与PPI及工业增速的动态特征

新一论通胀的特点之一是PPI与CPI的动态关系呈现分异趋势,且PPI对刺激政策的敏感性急剧变强。在2009年7月—2012年9月这一通胀周期,PPI表现出显著的“速上、速下”的波动态势(参见图1)。这一方面显示了它在通胀的形成与回落中实际上发挥着对CPI的“拉升”与“下拖”作用,另一方面又显示了它在波动幅度上与CPI的分异倾向——反映了工、农业产品供求状况的趋势性差异。PPI的快速上升无疑说明需求过快增长是此轮通胀的一个重要原因,但它与工业增长速度的同步上升与下降且波幅更大,则说明刺激政策的物价效应已大于增长效应。问题是:它究竟说明了工业产能不再过剩,还是劳动力价格变得更为敏感?

图1 CPI与PPI、工业增长速度的动态关系(同比指数)图

(二)价格上涨的结构性差距

此轮通胀的另一个特点是物价上涨存在着较大的结构性差距。从CPI分类指数的变动情况看,2012年9月比2009年同期,CPI上涨了12.01%,食品价格则远远高于这一水平,上涨了25.53%,比CPI高了13.52个百分点;居住价格上涨程度基本上与CPI持平;烟酒及用品、衣着、家庭设备用品及服务的上涨程度明显低于CPI,而交通和通信保持了原有价格水平,娱乐教育文化及服务价格3年也仅上涨了2.21%。农产品及居住价格上涨幅度过大是CPI持续上涨的主要推手,说明此轮通胀不是简单的货币超发问题,还包含着结构性问题(见表1)。

表1 2012年4-9月CPI分类指数变动情况表

(三)居民感受存在差距

此轮通胀的第三个特点是统计部门公布的数据与居民感受之间存在较大差距,普遍的感受是后者要远远高于前者。造成这种评价差异的原因主要有四个:其一是技术方面的因素。统计部门公布的CPI和PPI一般是与上年的同比,而居民个人在评价物价水平时往往是以通胀起步时或以前的某个时点为基准,如果基点的差别较大,评价就会出现较大的差距。例如,如果以2005年为基期,2011年GDP缩减指数所反映的通胀率就会高达37.3%。其二是此轮通胀中农产品价格轮番上涨且总体涨幅持续上升,对居民日常生活产生了较大的影响。再考虑到对低收入与贫困群体的冲击,就自然形成了感觉效应较大的特征。其三是房价、金价等资产价格上涨过快、幅度过大,搅乱了人们的资产评估基准,使人们基于资产估值而形成的货币估值与CPI反映的币值变动出现了较大的偏差。在中国大陆居民持有的资产或生活性固定资产中,房产价值占比大,房价上涨对人们基于消费性固定资产估值而形成的货币估值影响很大。目前国家统计局公布的CPI对房价上涨的反应能力是十分有限的,其中“居住”一项,包括建房及装修材料、租房、自有住房、水电燃料四个方面的内容,只能间接地反映房价上涨的程度,而且它在CPI中占的权重又较小。第四是奢侈品、收藏品价格上涨过大,使人们产生了货币幻觉。总之,此轮通胀涉及面广,对低收入群体的冲击大,有着放大效应。

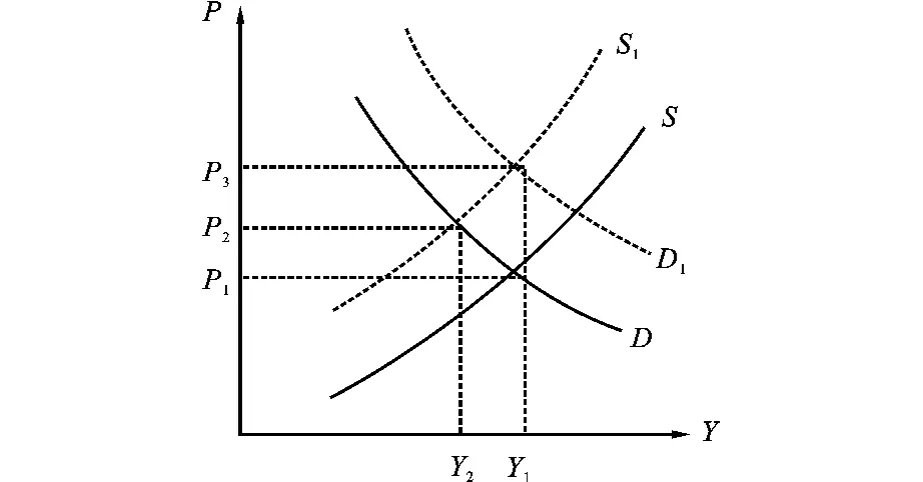

三、货币供给软约束下的分析框架

经济学依据一般物价水平上涨原因的不同将通货膨胀分为需求拉动、成本推动和结构性三种典型形式,但这种分类在理解通胀的货币原因方面很容易引起偏差[1]。通货膨胀总是总需求超过总供给而引起一般物价水平上涨的经济现象,它与货币量之间并非是一一对应的关系,货币量的增加只有在引起总需求过度增加时才会形成通货膨胀,而且通胀也可能是在货币量不变、货币流通速度加快的条件下发生。因此,从供求的角度看,结构型与成本推动型通胀是在总需求不变或没有超额需求的假设条件下,价格的上涨以总供给的减少为条件而形成的通货膨胀,其原理是因流通所必需的货币量的减少,从而使原有的不变的货币供给量相对过多而引起货币贬值。在这种情况下,虽然可以说通货膨胀归根结底是一种货币现象,但其成因却不是货币发行过多。在货币供给处于硬约束条件下,成本推动型和结构性通胀的发生必然会伴随着生产的衰退①如英国1844年的银行法要求货币发行须有十足的货币准备,恩格斯认为它是造成1844年和1857年两次经济危机的主要原因(马恩全集,人民出版社,1974年版,第25卷,629页)。,但在货币供给处于软约束条件下情况就不同了,其运行机理是:结构性原因或成本推动导致的价格上涨会造成流动性短缺,而为了维持原有的生产规模或增长速度,政策动机、企业产出动机及人们支出的惯性又会促使总需求进而是货币供给增加,从而“补上”由新价格水平决定的货币量。在图2中,假设需求曲线D不变,当成本推动或结构性因素使价格由P1上升到P2时,就会使供给曲线由S移到S1,从而也使总产出由Y1下降到Y2。在这种情况下,如果总需求的形成具有弹性或货币供给处于软约束,那么,企业、政府维持既定产出规模或增长速度的动机以及人们的消费惯性就会把总需求提高到D1的水平,也使价格上升到P3的水平。

图2 软约束下结构性通胀的运行机理图

因此,在软约束的货币供给条件下,尽管结构性和成本推动型通胀的发生也会伴随着货币供给的过快增长,但其形成机理是不同的,结构性或成本方面因素才是其第一性的原因。这意味着,如果通胀源于结构方面的因素,通胀的治理就应该以解决结构性问题为主,而不是简单地采取紧缩政策。

四、货币分析

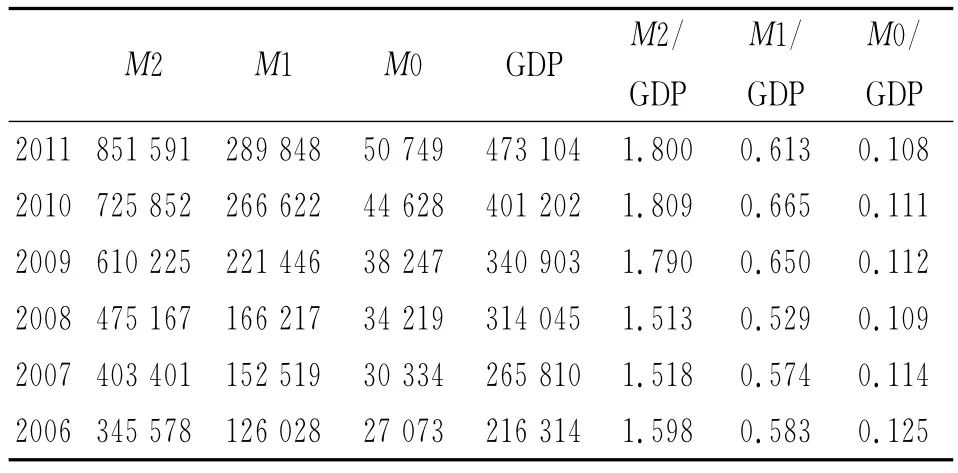

一般认为,新一轮通胀的主要成因是刺激政策导致的货币发行增长过快,相关统计数据也佐证了这一点。2009年,M1和M2分别比上年增长了33.2%和28.4%,增幅分别提高了24.3和10.6个百分点;M0的增速在2010年也明显加快,由2009年的11.77% 上升到16.68%,从而使M2/GDP和M1/GDP在2010年分别上升到1.809倍和66.5%(参见表2)。2009—2011年,M2增加了37.6万亿元,而同期GDP仅增加了15.91万亿元,其增量比是2.36倍。

表2 2006-2010年货币发行情况与分析表(单位:亿元)

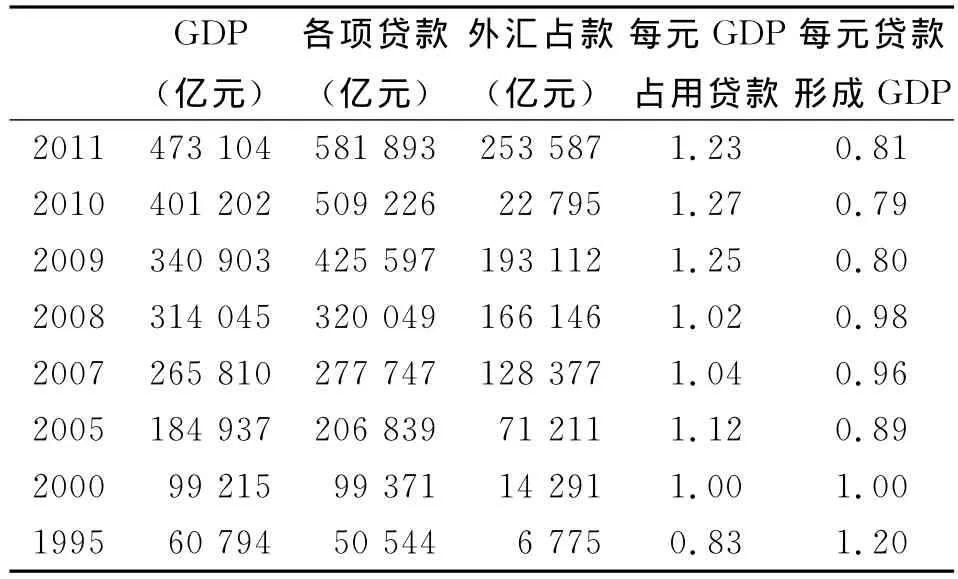

M2在三年间的过快增加基本上可以用信贷增长和外汇占款增加来解释。从表3可以看出,2009-2011年各项贷款余额增加了25万亿元,外汇占款增加了8.7万亿元(金融机构的其它净债权增加了3.9万亿元)。贷款的过快增长使贷款使用效果大幅下滑,每元贷款形成的GDP由0.98元下降到0.81元。“贷款产出比”的下降说明以信贷扩张为主的刺激政策的通胀成本在上升,稳定货币流通的物资保证被削弱,这也是M2/GDP过快上升的一个主要原因。

表3 金融机构信贷资金产出效果分析表

自2001年以来,外汇储备的快速增加一直是迫使货币供给量过快增长的一个重要原因,成了困扰中国通货管理的难题之一。2009-2011年延续了这一势头,除了2011年12月外汇占款同比增长11.7%外,其余月份均保持了15%以上的增长率。货币发行来源结构中,外汇占款占M1的比重在2008年曾高达99.96%,然后回落到占85%左右的水平;占M2的比重大体上处于30%略高的水平。外汇占款过大,使中国货币供给来源结构长期处于畸形状态。

五、输入的通货膨胀

一般来说,通货膨胀的输入主要有三条路径,即价格、货币与贸易、政策三条路径。在价格方面,世界初级产品价格的持续上涨,在21世纪以来中国先后发生的三次通胀中都起到了强力的推动作用,尤其是在2007-2008年、2010-2011年这两次通胀中,国际市场上食品、金属和能源价格的迅猛上涨所发挥的作用尤为明显。在货币与贸易路径方面,2009-2011年中国外汇储备增加了12 351亿美元,使新增外汇占款占这三年M2增加额的23.2%。在外汇储备增加额中,三年的经常项目和资本项目顺差累计额分别占55.3%和44.7%。

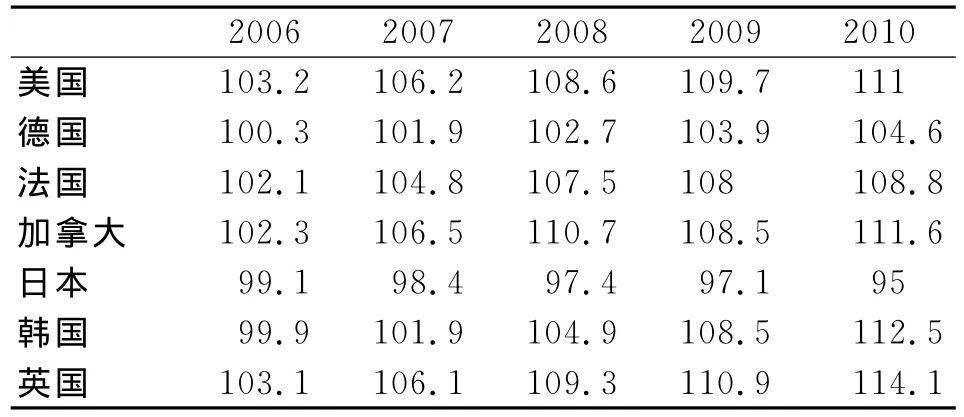

在政策运用层面上,美联储在2008年11月和2010年11月推出的两轮量化宽松政策,给中国治理通胀造成了巨大压力,而这两个时点又恰巧是中国运用紧缩政策治理通胀的关键时点。国际间政策运用的不协调性,既反映了新一轮通胀治理上的一个难点,又揭示了世界经济发展的结构性失衡已是酿成各国政策磨擦不断加剧的主要推手。例如,2010年当中国正面临较大的通胀压力、GDP缩减指数升幅已达6.6%时,而美国、德国和法国的这一指数则分别是1.2%、0.7%和0.7%,日本是通缩下的-2.1%,只有韩国略高一些,为3.7%。

表4 主要发达国家GDP缩减指数变动情况表(2005=100)

输入性因素对中国通货管理的影响趋势是:价格因素和国际间的政策磨擦与冲突的影响逐步加大,货币与贸易因素的影响处于高位徘徊,潜在的威胁是资本大规模外流或贸易顺差收缩过快造成的通缩倾向。

六、后二元经济下的结构性通胀

根据约翰·理查德·希克斯的结构性通胀理论,一般的结构性通胀模型,是假设有两个部门生产率的提高速度差距较大从而导致工资差距不断扩大,且两个部门间又存在着要素转移障碍,这样,当两个部门的收入差距达到一定程度时,生产率提高慢的部门就会在工资和价格方面形成向高收入部门“看齐”并要求“赶上去”的趋势,最终使工资水平的增长速度超过生产率的增长速度,引起通货膨胀[2]144-148。这一模型实际上是从收入分配方面分析通胀的成因:即相对于一定的实际总产出,结构性因素引起的收入差距所催生的要求获得“公平”收入的倾向,在分配上造成了总需求的过度增长。这只是结构性通胀的一种模型化描述,实际发生的结构性通胀各有其特殊性。新一轮通胀之所以具有综合性,其重要的原因之一就是多种结构性因素同时迸发。

(一)两种重要的结构性通胀

一种是收入差距过大所造成的结构性通胀,主要源于总需求形成过程中分配环节形成和积累的通胀因素。收入差距过大的通胀效应包括动态效应和静态效应,前者是指在收入差距不断被拉大过程中形成的涨价效应。根据凯恩斯的边际消费倾向理论,一部分人收入水平的过度提高,会大幅度地提升这些人的消费结构和收入中用于投资的比重[3]79-111。这一方面会改变高档消费品、实物资产和奢侈品的供求关系,通过拉升价格、拓宽定价幅度、扭曲价格体系等作用,形成涨价趋势;另一方面,迅速形成的具有规模化特性①指相对于均匀的收入增长形成的个人储蓄具有分散性,而一小部分人收入的急剧、大幅度增长形成的投资资金具有规模化的特点。的投资资金,在金融市场发展滞后的条件下,会直接进入商品市场形成投机风潮,加剧物价上涨趋势。收入差距的静态通胀效应是指收入差距过大的格局形成后,收入的鸿沟和“公平”原则对低收入阶层产生的诱导、要求“赶上去”的作用,使收入水平的提高超过生产率的增长而形成的通胀倾向。这种静态效应既具有持续性、长期性,又具有潜伏性,通常是加剧通胀程度、把通胀推向长期恶性通胀的“罪魁祸首”。在新一轮通胀中,一些奢侈品价格暴涨,以房产、农产品、酒类、玉石等为对象的投机活动盛行就是这种结构性通胀发挥作用的表现[4]。

另一种是二元经济结构下农业与城市现代部门发展失衡,引起农产品尤其是食品价格和劳动力价格上涨而形成的通货膨胀。依据二元经济所处的发展阶段不同,又有两种形态。第一种是当二元经济的转型增长接触到刘易斯拐点中的“短缺点”后,现代部门对农业劳动力的吸纳超过农业的承受能力,从而引起食品短缺所导致的通胀。费景汉和拉尼斯在《增长和发展:演进观点》一书中,把中国1959-1962年发生通胀就归结为这种短缺性的通胀[5]。第二种是刘易斯拐点中的“商业化”拐点出现后,由于农业工资不再取决于“生存水平”,而是转为由市场决定,这在城乡产业因劳动生产率差异而使工资存在较大差距的条件下就会形成向城市“看齐”的趋势,从而引发通货膨胀。此时农产品价格的上涨不再简单地源于供给短缺,农业劳动者要求获得“公平”的劳动报酬是更重要的原因,其特征之一是农产品价格呈现顽强的上涨势头,即使在经济衰退期也是如此。由于在二元经济的转型增长中农产品价格上涨对经济增长具有很大的制动作用,这就使这种结构性通胀很容易滑进“滞胀”的泥潭。

(二)一种新型的通胀

对于中国来说,因劳动生产率差距过大而形成的农业工资推动的通货膨胀是一种新型的结构性通货膨胀。最直接的证据是:在2004年、2007-2008年和2010-2011年的三次通胀中,食品价格上涨都发挥了主干作用;同时,自2004年以来,食品类主要农产品价格均呈现持续的上涨趋势。

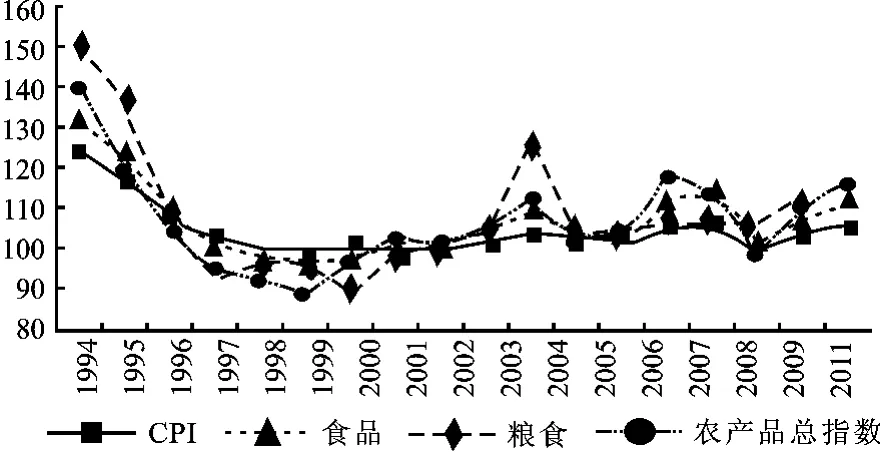

自2005年以来,刘易斯拐点是否到来一直是一个有争议的问题,对其进行有效验证也是十分困难的[6]。幸运的是,农产品价格在通胀中的表现可以为我们提供一种简单的“验证”方法。因为刘易斯拐点中的商业化拐点到来之前,农产品价格上涨主要源于农产品短缺,短缺消失了,上涨的趋势也就停止了;拐点之后,农产品价格上涨的推动力主要是农业劳动者希望获得“公平”收入的要求,从而使农产品价格具有了极强的刚性,呈现一个持续上升趋势。从图3可以看出,1992-1996年的通胀结束后,农产品生产价格、食品与粮食价格在1997-2001年间出现了长期的下跌过程,而在2004年的通胀以后,三种价格表现出极其“顽固”的上升趋势。

图3 CPI与农产品主要价格变动情况(同比指数)

这种结构性通胀实际上是“滞胀”的一种潜形态,这是应当充分警惕的。因为刘易斯拐点后,农业与城市产业发展失衡会引起农产品价格的持续上涨,进而造成劳动力成本的攀升,引起劳动力价格上涨,同时农业工资的上升又会推高城市工资。经过这两条路径的传递,最终会引发物价水平的普遍上涨。当这个过程不断深化以后,二元经济的转型增长所依赖的“低工资”和高积累就会逐步消失,现代产业部门就失去了增长源泉,同时投资对经济增长的拉动作用也会大幅度衰退——大多数固定资产投资会因失去了效益基础而滑入亏损面越来越大的泥潭。最终,“滞胀”变得不可避免了。

(三)产业间的劳动生产率均衡状态决定农产

品价格

刘易斯拐点后,农业工资、务工工资水平将会出现持续、快速的上涨,这是二元经济理论的一个重要结论。于是,用中国2004年以来出现的“民工荒”和工资上涨趋势来证明刘易斯拐点的出现就是一种自然的选择[7]。但是,如果把“民工荒”和工资上涨的原因归结为劳动力供给“短缺”,并把这种“短缺”看成是刘易斯拐点后的劳动力供给状况的特点,就有些牵强附会了。

首先,用“短缺”一语来描述刘易斯拐点后的劳动力供给状态是不恰当的。根据费景汉和拉尼斯的测算[5]162,转型增长中的商业化拐点大概出现于非农劳力配置比率达到占劳动力46%的位置,此时相对于城市化的基本完成和农业现代化,农业释放劳动力的能力还有很大的潜力,对于人口众多的中国来说更是如此。其次,经典二元经济理论所谓的“剩余劳动力”并不是一般意义上的过剩劳动力,而是一个特定的概念,是指农业边际劳动生产率处于生存水平以下、且又主要以农业等传统产业为生的劳动力。对于这样的劳动力来说,只要能够提供稍高于生存水平的工资,就能够使其转移出来。刘易拐点后,所谓“剩余劳动力”消失了,指的就是这种迫于生存压力而不得不忍受各种屈辱、甚至是对身体和生命极为有害的工作条件去谋求一份“血汗钱”的劳动力消失了。他们开始转为要求“人的尊严”和“公平”报酬的劳动者。因此,劳动力供给也将遵循与资本、土地、知识与技术等生产要素同样的“稀缺性”原则,使劳动力供给曲线由“水平线”转为向上倾斜的曲线,但这种转变是质变性质的——常伴随着跳跃、缺口等。此时,推动工资上涨的主要原因并不是劳动力供给的“短缺”,而是由于工资的定价机制已经转型;出现“民工荒”的根本原因不是劳动力供给“短缺”,而是由于在新的供求曲线下,经济结构调整和劳动生产力提高滞后导致了供求缺口。

因此,刘易斯拐点后,工资的上涨将是一种一般趋势,但它是否转化为推动物价上涨的动能,就取决于工资上涨速度与劳动生产率提高速度的对比。也就是说,只要农业劳动生产率的提高速度能够赶上农业工资的上升速度,不仅农产品价格能够保持稳定,而且也会大大减轻非农产业部门货币工资的上涨压力。在新的发展阶段,农业的产业均衡作用已不再仅仅局限于为非农部门提供充足的农产品,同时还要求能够实现产业间劳动生产率的大体均衡,它已成为经济可持续增长的一个先决条件。

七、通货管理理念的转型

以上分析说明,新一轮通胀不仅揭示了中国通胀的形成机制已趋于复杂化,由20世纪90年代以前的主要是需求膨胀所导致的通胀,转变为需求拉动、成本与结构性因素推动、输入型因素推波助澜等多种因素交互作用的复合型通胀,而且输入性因素和结构性因素的影响迅速加大,已演化成阻止经济可持续发展的重要障碍。尤其是农业劳动生产力提高严重滞后所推动农产品价格和劳动力成本的持续上涨,实际上已在抑制经济增长和推动通胀两个方面发挥着作用。2007-2008年和2010-2011年两次通胀相隔仅一年,且治理难度和代价急剧加大,充分说明了以总量调控为主的通货管理理念已不能适应中国经济发展的需要。中国已进入转型增长的关键时期,面临着闯过“中等收入陷阱”的难关,用不断提高劳动生产力和优化经济结构的方法管理好农产品、劳动力和房地产价格,是突破这一难关的一个关键。这就要求在通货管理上不仅要改变“物价涨了就紧缩、增长幅度低了就刺激”的短期性的应急型的管理理念,而且要从根本上改变那种“以总量调控”为主的粗放型的管理模式,突出通货管理政策与绩效的长期性和稳定性,不断强化结构性手段的运用和目标的实现。

[1] 周其仁.通货膨胀与农民的关系悖论[J].经济研究参考,2011(1).

[2] 约翰·理查德·希克斯.货币主义的错误是什么?[M].现代国外经济学论文选(第一集),北京:商务印书馆,1979年.

[3] John Maynard Keynes.The General Theory of Employment Interest and Money [M].London:Macmillan and Co.Limited,1936.

[4] 卢苓霞,王贤哲.试论奢侈品消费的隐忧——警剔奢侈品消费降低国民整体幸福感[J].江苏商论,2012(9).

[5] 费景汉,古斯塔夫·拉尼斯著.增长和发展:演进观点[M].洪银兴、郑江淮,译.北京:商务印书馆,2004年.

[6] Minami,R & Xinxin Ma.The Turning Point of Chinese Economy:Comparison with Japanese Experience[J].China Economic Journal 2010,3(2).

[7] 沈建光,张明明.结构性通胀还是全面通胀的开始?[J].金融发展评论,2011(1).