新农保建设中的农民参保标准选择研究——基于安徽省的实证分析

常 伟

(安徽大学 中国三农问题研究中心,安徽 合肥 230601)

一、引 言

中国人口老龄化趋势在农村尤为严重,解决农民养老问题已迫在眉睫。2009年9月,国务院决定在各省份选取10%的县(市、区、旗),进行新型农村社会养老保险试点,在2010年和2011年连续两批扩大试点的基础上,2012年7月份开始全面推开新农保制度。农民作为新农保制度的参与主体,其参保意愿与参保标准选择将在很大程度上影响这一政策的实施效果。本文运用基于Hedonic的多元Logistic模型对于农民参保标准选择及其影响因素展开讨论。笔者相信这种研究不仅有利于理解农民参保行为,也同样有利于新农保制度的不断完善,并为农民养老提供更加强有力的支持。

20世纪80年代农村社会养老保险实施以来,很多学者对农民参加农村社会养老保险意愿进行研究。研究表明,农民社会养老保险参保意愿主要受到个人特征因素(如性别、年龄、文化程度)、家庭特征因素(如耕地面积、家庭经济状况、子女个数)、对社会养老保险的预期以及地区性因素的影响[1-6]。自2009年新农保试点以来,一些学者对于影响农民参保相关因素进行研究,其研究结果各不相同。如石绍宾、樊丽明和王媛研究表明,农民是否参保主要受身体健康状况及子女养老能力等个人特征、儿子数量及是否拥有党员等家庭特征、社区区位特征、农民未来预期以及周围邻居行为等因素影响[7]。张娟、唐城和吴秀敏研究表明,年龄、人均纯收入、农民对新农保的了解程度、受教育程度对农民参保意愿有显著影响。另有学者针对新农保制度现状、政府财政支持能力、个人账户替代率以及新农保制度激励机制等进行了相关研究[9-12]。此外,也有学者针对新农保制度相关模式完善展开思考,如米红、颜艺璇和王鹏通过对山东临沂农村社会养老保险实施情况的研究,提出了针对不同的群体现状,先以计生户和失地农民为突破口,鼓励其主动参加社会养老保险,然后逐步带动其他群体加入到社会养老保险行列,最终实现全面覆盖的分群体非均衡推进模式[13]。王鹏、米红和张田田从待遇调整视角,运用问卷调查和统计分析等方法研究了新农保制度优化与长期均衡发展问题,研究表明,从“纯福利型”模式到“具有激励适度普惠型”模式是新农保制度优化的路径选择[14]。

以上研究为本文奠定了一定的前期基础,但也存在不足。一方面,现有文献从农民需求视角开展的研究相对较少,新型农村养老保险针对的是农民的养老保险需求,相关研究的缺乏不利于对农民参保选择特征的把握;另一方面,农民对于新型农村养老保险的选择不仅包括是否参保选择,还包括参保标准选择。遗憾的是,迄今并没有看到关于新农保试点中农民参保标准选择的研究[15]。即便将范围扩展到农民社会保险参保标准选择问题,也仅有乐章在其论文中提及农民社会保险水平选择问题,但并未展开讨论[2]。从某种意义上讲,这一问题被忽略或者遗漏了。结合其他学者对农民参保意愿的相关研究成果,本文运用实地调研数据并结合研究对象的相关特征分布,对于新农保试点中的农民参保标准选择展开研究。

二、试点状况、样本描述与变量说明

(一)安徽新农保试点有关状况

根据国务院有关指导意见,安徽省政府于2009年12月出台了《关于开展新型农村社会养老保险试点工作的实施意见》,并规定安徽省新农保基金由个人缴费、集体补助、政府补贴构成。安徽省个人缴费标准暂定为每年100元、200元、300元、400元、500元5个档次,试点县、区可根据实际情况增设缴费档次,具体标准和缴费方式自行确定。就政府补贴而言,除中央补贴外,安徽规定了参保缴费补贴标准为每人每年不低于30元,其中省财政承担20元,同时也赋予了试点县、市出台更高补贴标准的权利。根据国务院指导意见和安徽省实施意见,安徽霍山、金寨等12个县、市被国务院新型农村社会养老保险试点工作领导小组办公室确定为全国第一批新农保试点县。在安徽省实施意见基础上,各试点县又结合自身状况制定了各自的试点方案。

(二)数据来源与样本描述

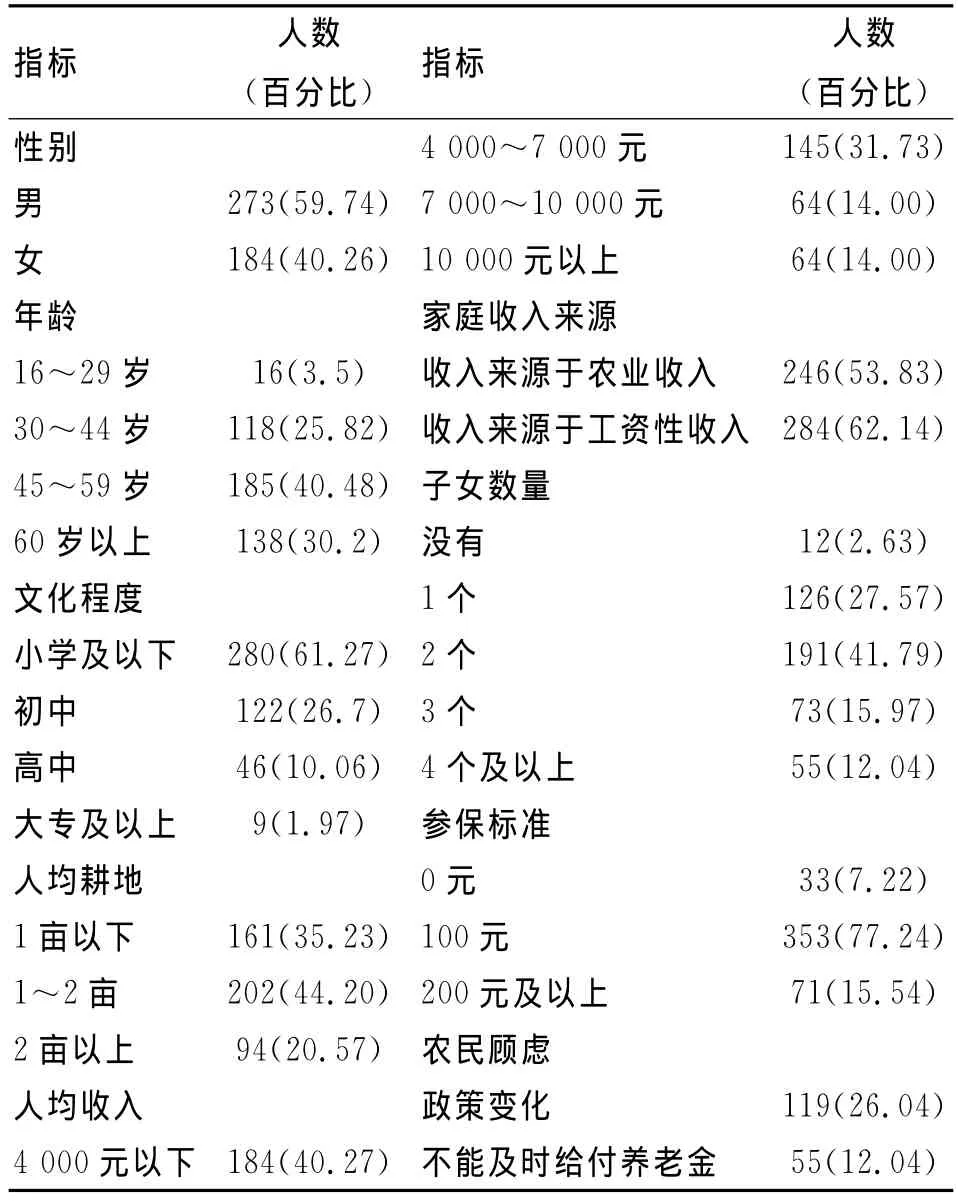

本文数据来自于安徽大学中国三农问题研究中心于2011年8月在安徽省霍山、蒙城、和县和广德4县12个乡镇所开展的田野调查。这4个县均为新农保第一批试点县,在地理范围和经济发展水平上均具有一定的代表性,因此本研究可在一定程度上理解和把握安徽乃至中部欠发达地区的农民新农保参保行为。调研采取分组随机抽样和问卷调查方法进行,面向农民发放480份问卷,回收并获得有效样本457份,有效问卷回收率为95.2%。调研对象基本情况如表1:

表1 有效问卷样本基本情况(N=457)

根据田野调查,安徽省新农保试点具有如下特点:第一,农民总体参保标准较低。在所有参保农民中,参保标准为100元的所占比例为83.25%,参保标准为200元及以上的所占比例仅为16.75%;第二,男女性别存在较大差异,女性更愿选择较高参保标准。就参保标准为200元及以上的农民而言,男性参保率为12.45%,女性参保率为20.11%,二者存在7.66个百分点的差异;第三,文化程度不同的农民,参保率存在较大差异。就选择参保标准为200元及以上的农民而言,小学文化的参保率为9.29%,初中文化的参保率为19.67%,高中文化的参保率为30.43%,大专及以上文化的参保率为77.78%;第四,相关制度建设缺乏有效衔接。如马鞍山市曾于2007年在全市范围内开展新农保,并承诺农村女性在55周岁后就能领取养老金,但2009年全国方案和安徽方案均规定男女都必须达到60岁才能领取养老金。有些农民觉得政府说话不算话,这在一定程度上给新农保试点带来了消极后果。

(三)变量定义

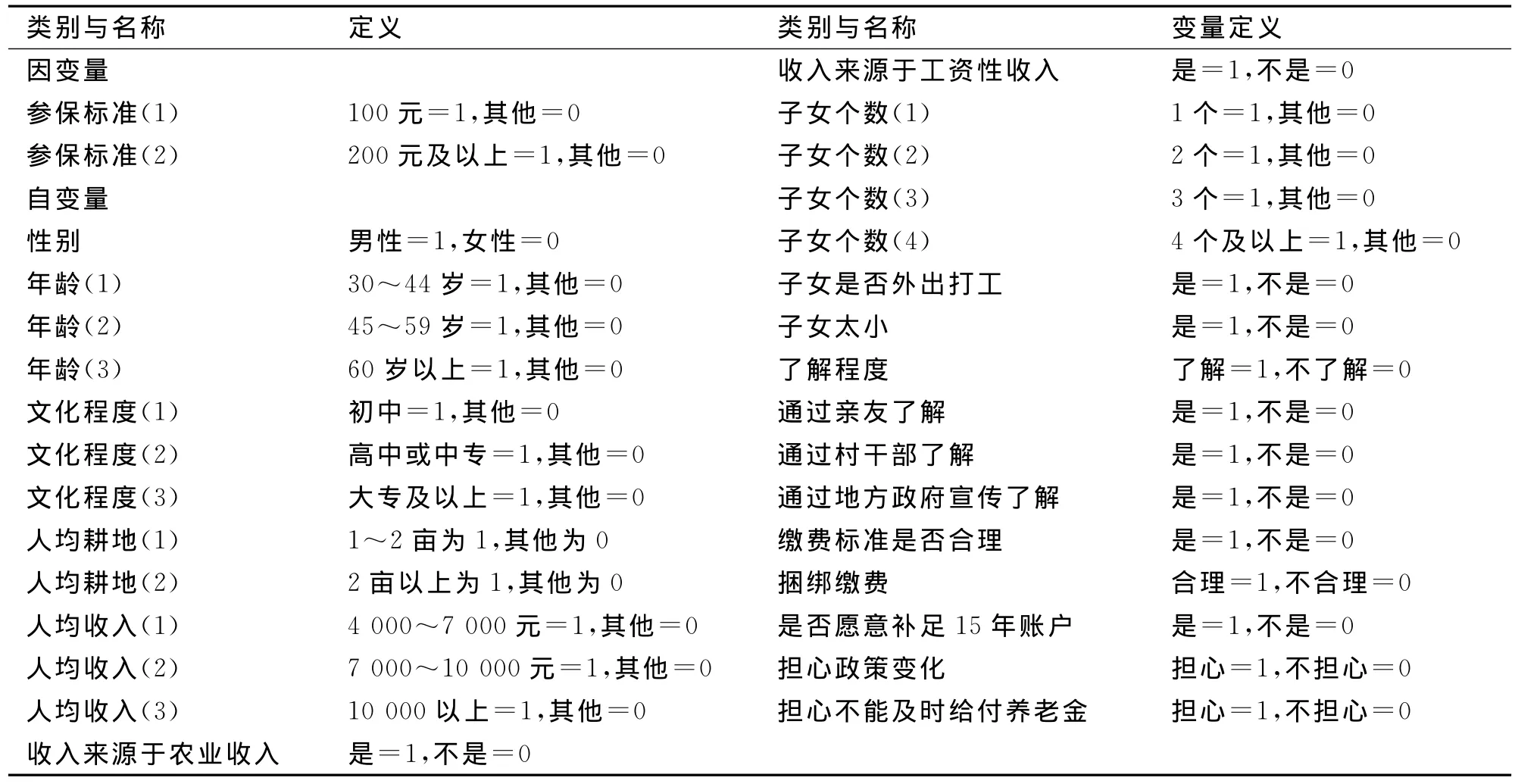

为进一步分析相关变量对农民参保标准选择的影响,本文分别将参保标准为0元(也即不参保)、年龄为16~29岁、文化程度小学及以下、人均耕地1亩以下、人均收入4 000元以下、子女个数为0设置为参照组,在此基础上对相关变量予以定义如表2:

表2 变量定义说明

三、模型选择

(一)基于Hedonic的Logistic模型

农民选择不同参保标准,也就意味着他们将来可以按时获得一笔固定收入用于消费,因此可运用Hedonic模型对于农民参保标准选择开展研究。1939年Court提出Hedonic模型,此后该模型被广泛应用于耐用消费品研究。在竞争均衡情况下,消费者支付的价格应当补偿其各属性所能带来的舒适度。假设所有消费者的消费偏好和收入水平类似,那么这个市场中所有消费品价格就应当是这一属性值的函数,这就是Hedonic模型的基本原理,其模型方程通常设置成下列形式:

X表示消费品属性,P表示消费品价格,ε为随机扰动项,通过大样本可估计参数。这一方程无法体现出边际效用递减规律,也即其价格随着某种属性的增加而增加,但其增加的速度会越来越慢,可将消费品的Hedonic模型设定为如下形式:

对于方程(2)两边同时取自然对数,即:

从计量经济学角度来看,对该模型求解过程也就转变成了一个Logistic模型求解过程。由于Logistic模型对数曲线和边际效用递减规律相吻合,加之数学上更易处理,因此Logistic模型在诸多涉及边际效用递减的领域得到了广泛的应用。本文选取该模型研究新农保中的农民参保标准选择相关影响因素。

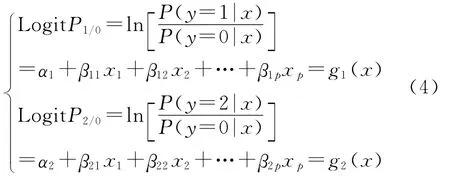

(二)养老标准选择的多分类Logistic模型

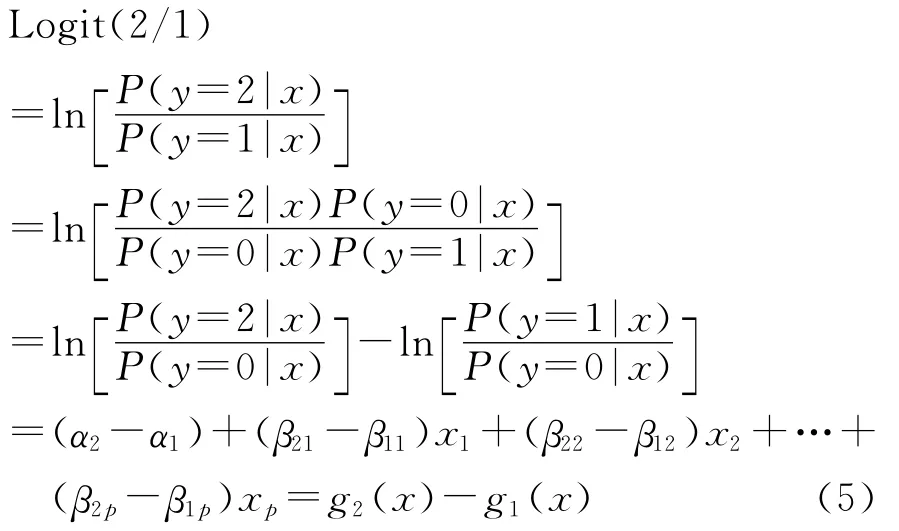

本文在研究中采用了养老金标准类型选择无序多分类Logistic模型,该模型原理如下:设Y为因变量,X1、X2…Xn为自变量。在本文中以三类结果为例,设三类结果分别为A、B、C三类,可以任意指定一类作为参照组。取Y=1表示A类,Y=2表示B类,Y=0表示C类,设C类为参照组,则三类结果的Logistic回归模型可以表示为:

上述方程组中有2×(p+1)个参数,其中p为自变量的个数。第一个Logit函数表示A类与C类比的Logit,β1i表示A类与C类比,xi改变一个单位时,比数比发生的对数值。第二个Logit函数表示B类与C类比的Logit,β2i表示B类与C类比,xi改变一个单位时,比数比发生的对数值。

A类与B类相比的Logit可以用上述两个模型之差得到,即:

由于存在着P(y=0|x)+P(y=1|x)+P(y=2|x)=1的数量关系,因此只要给出两个Logit函数,另一个就可以通过减法得到。

四、实证研究结果及解释

(一)模型计算结果

本文采用Eiews6.0软件对方程 Logit(1/0)和Logit(2/0)进行估计,估计结果如表3:

两个Logit方程的P值均小于0.001,估计结果较精确。由于两个Logit方程较复杂,采取向后逐步选择法对于模型进行处理,并依次剔除P值最大、在两个方程中均不显著的变量,直至变量至少在一个方程中能通过10%水平下的显著性检验为止, 简化结果如表4。

表4 简化后的模型估计结果

上述指标表明模型估计结果较准确,但考虑到文化程度、子女个数与家庭人均收入之间可能存在关联关系。对此用文化程度对人均收入进行回归,结果表明二者之间具有显著性,但相关系数很小,这表明文化程度仅能解释家庭人均收入水平高低的较小部分。运用同样方法对子女个数与家庭人均收入关系进行检验,结果表明,二者之间的关系不具有统计意义上的显著性。对于简化模型所涉及到的变量进行方差膨胀因子检验,结果表明VIF平均数远小于10,所有变量VIF值均小于10。这表明方程不存在明显的多重共线性问题,估计结果可以接受。

(二)对于计算结果的解释说明

其一,农民参保标准选择受到了年龄和文化程度的显著影响。就年龄而言,研究表明45~59岁年龄组的农民与参保标准为100元表现为负向显著,对参保标准为200元及以上系数也较其他年龄组高。未来15年内他们将逐渐步入老年,其生活水平将与新农保制度有着密切关系,甚至可以说新农保制度成败与否将主要取决于他们。与这一年龄组的农民相比,60岁以上农民已开始享受新农保试点有关成果,而对于45岁以下的农民而言,养老还是一件遥远的事情。与参照组相比,文化程度为初中、高中或中专、大专及大专以上表现显著,在LogitP(1/0)模型中呈负显著,而在LogitP(2/0)模型中正显著。我们注意到初中、高中或中专、大专及以上系数在LogitP(1/0)模型中递减,而在LogitP(2/0)模型中递增,这表明文化程度越高,越愿意选择200元及以上的参保水平,文化程度越低则相反,这也证明教育形成的人力资本有助于农民把握各种机会增加自己利益。

其二,家庭经济状况和子女状况对农民参保标准选择有显著影响。家庭特征影响是通过支付能力体现的,它与家庭经济状况有关,也与子女状况有关。收入较高的农民更愿选择200元及以上的参保标准,家庭人均收入超过10 000元的农民表现尤为显著。人均耕地数量尽管体现了家庭农业资源禀赋状况,以农业收入为主事实上意味着其他收入有限。那些家庭人均耕地较多,主要收入为农业的农民也会因经济状况较差而选择100元的参保水平,并与选择200元及以上的参保水平呈负相关。

与参照组相比,子女少的农民多选择较低的参保标准,1个子女的农民尤其如此,而那些子女多的农民多选择较高的参保标准,当子女数量为4个或以上时表现得尤为显著。为什么子女越多的农民越愿选择较高的参保标准?一个可能的解释是子女越多,则父母可以承担更高的参保费用,这也表明子女们希望将父母养老负担社会化。如果子女外出打工,则家庭可获得一笔不菲的务工收入用以支付新农保有关费用。最后,就子女年龄而言,如子女们尚未成年,考虑到未来沉重的家庭负担,则农民也会倾向于选择较高的新农保参保标准。

其三,农民认知状况与信息获取渠道也会显著影响到农民参保标准选择。那些认为缴费标准合理的农民尽管对较低参保标准和较高参保标准选择均表现显著,但他们更愿选择较高参保标准。我们也注意到,农民对于“超过45岁是否愿补足15年账户”这一问题的回答与其参保标准选择关系显著,与较低参保标准选择关系显著为负,与较高参保标准选择关系显著为正。这看似矛盾,实际上却表明较低参保标准意味着补缴费用压力小,较高的参保标准则意味着补缴费用压力大。

就信息获取渠道而言,本研究给出了一个有意思的结果:通过地方政府宣传了解与较低的参保标准呈显著正相关关系,但与较高标准选择关系为负。通过亲戚朋友了解新农保政策与较高参保标准呈强烈正相关关系。前者表明地方政府新农保相关工作对农民较高参保标准选择作用不大,后者则表明农民更愿相信亲戚朋友。在新农保参保具有一定风险的前提下,亲友间的社会网络有助于防范和化解有关风险,这表明即便在经济市场化的今天,建立在亲缘关系基础上的农村强关联关系的影响依然广泛而深厚。

其四,农民对新农保制度信心与顾虑并存。本文研究结果还表明:农民不担心政策变化,但部分农民对能否及时给付养老金心存疑虑。这在很大程度上是政策变动造成的。以马鞍山市为例,农村女性领取养老金年龄从55周岁调整到60周岁,就让那些农村女性至少少领取养老金3 750元!安徽霍山县落儿岭镇一位身患重病、没有参加新农保的女村民对笔者说:“政府可能说话算话?就算说话算话,我也没有几天好活了,交养老保险不划算!”21世纪80年代农村养老保险的失败使得部分农民心存疑虑,如何消除这种疑虑和担心也是当前亟待解决的现实问题。

五、结论及政策含义

本文结合实地调研资料,对农民参保标准选择行为进行研究的结果表明:农民参保标准选择受到个人特征、家庭特征、认知状况与信息获取渠道及顾虑因素的影响,这些既与经济社会因素有关,也与新农保试点政策不完善有关。因此,新型农村养老保险制度建设应立足于社会经济发展实际,对相关试点方案进一步完善。

基于上述研究,本文政策含义如下:首先,应重点关注45~59岁年龄组农民的养老需求。新农保制度能否取得成功,在很大程度上体现为他们的养老需求在多大程度上能够得到满足;其次,应高度关注从事农业的农民养老需求,政府应尽可能解决其养老的后顾之忧。尤其对于那些当年因实行计划生育只生一个子女的农村老人来说,更应兑现“计划生育好,政府来养老”的承诺;再次,应结合试点中暴露出的问题,如较高参保标准补助问题,地方政府宣传与亲友信息传播的互补性问题等,进一步完善新农保制度;最后,应设法消除农民对新农保制度的疑虑和担心。老农保制度的失败使得农民对于新农保试点心存疑虑,要消除这种疑虑,不仅需要政府对于新型农村养老保险给予更有力的支持,更需要管好用好新农保资金,确保新农保资金的保值增值,为农民老年生活提供有力的物质支持。

[1] 王海江.影响农民参加社会养老保险的因素分析——以山东、安徽省六村农民为例[J].中国人口科学,1998(6).

[2] 乐章.现行制度安排下农民的社会养老保险参与意向[J].中国人口科学,2004(5).

[3] 孔祥智,涂圣伟.我国现阶段农民养老意愿探讨——基于福建省永安、邵武、光泽三县(市)抽样调查的实证研究[J].中国人民大学学报,2007(3).

[4] 吴罗发.中部地区农民社会养老保险参与意愿分析——以江西省为例[J].农业经济问题,2008(4).

[5] 胡宏伟,蔡霞,石静.农村社会养老保险有效需求研究——基于农民参保意愿和缴费承受能力的综合考察[J].经济经纬,2009(6).

[6] 邓大松,石静,胡宏伟.农户健康、保险决策与家庭资产规模——基于交互分析与二元逻辑斯蒂回归方法[J].西北大学学报:哲学社会科学版,2009(5).

[7] 石绍宾,樊丽明,王媛.影响农民参加新型农村社会养老保险的因素——来自山东省入户调查的数据[J].财贸经济,2009(11).

[8] 张娟,唐城,吴秀敏.西部农民参加新型农村社会养老保险意愿及影响因素分析——基于四川省雅安市雨城区的调查[J].农村经济,2010(12).

[9] 李冬妍.“新农保”制度:现状评析与政策建议[J].南京大学学报,2011(1).

[10]曹信邦,刘晴晴.农村社会养老保险的政府财政支持能力分析[J].中国人口.资源与环境,2011(10).

[11]贾宁,袁建华.基于精算模型的“新农保”个人账户替代率研究[J].中国人口科学,2010(3).

[12]李佳,陈世金.河北省新农保制度的激励机制研究[J].人口与经济,2012(2).

[13]米红,颜艺璇,王鹏.基于分群体非均衡推进的新型农村社会养老保险模式创新研究——以山东临沂农村养老保险为例[J].统计与信息论坛,2008(4).

[14]王鹏,米红,张田田.中国新型农村社会养老保险制度优化与长期均衡发展研究——基于待遇调整的视角[J].统计与信息论坛,2012(1).

[15]郝金磊,贾金荣.失地农民养老模式选择意愿的影响因素[J].西北农林科技大学学报:社会科学版,2013(1).