中国城镇居民消费行为研究——基于中国省际动态面板模型的分析

谢邦昌,章贵军,刘润芳

(1.厦门大学 经济学院,福建 厦门 361005;2.西安财经学院 统计学院,陕西 西安 710100)

一、引 言

经济学家关于居民消费行为理论的探讨似乎从未停止过。凯恩斯1936年在《就业、利息与货币通论》一书中提出的关于居民消费行为的三大猜想我们耳熟能详。第一,边际消费倾向数值在0~1之间;第二,平均消费倾向的消费与收入的比率随收入的增加而下降;第三,收入是消费的主要决定因素,而利率并没有重要作用[1]411-414。这三大猜想自提出以来在受到部分经济学者追捧的同时也受到了其他经济学者的质疑,经济学者们围绕这三大猜想的论战此起彼伏。目前,三大猜想中的第一条和第三条被广大学者所接受,而第二条则受到莫迪利安尼提出的生命周期假说理论和弗里德曼提出的持久收入假说理论的驳斥[2][3]21-31。就三大猜想中的第一条而言,此处边际消费倾向指的是消费者收入每增加1美元引起的总消费的增加量。该猜想没有对收入的来源分类,也就是说,不管1美元的收入来自哪里,消费者总消费的增加量不会超过1美元。这个猜想已被大部分学者所接受,可现实情况往往是居民消费支出包含多项内容。按照中国目前国民经济核算原则,居民消费支出包括食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通通讯、文教娱乐用品及服务、医疗保健和其他商品及服务等8项内容。消费现实表明,收入的增加可能引起某些商品消费数量增加(如一般商品),而另一些商品消费数量减少(如劣质商品)。并且,根据目前中国国民经济核算原则,居民收入的来源项目主要有工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入等四项,那么这些不同类型的收入对各类消费的影响可能是不同的。因此,分析不同收入来源项目对各部分消费内容影响程度有利于了解城镇居民消费行为,并有利于政府制定调节收入、改善居民消费的政策。

消费习惯形成猜想认为消费效用在时间上是相关的,并假定习惯形成下的效用函数式不可分。Deaton认为如果消费者具有消费习惯,持久收入调整时消费者对消费的调整是缓慢的,并且消费的波动幅度小于收入波动的幅度[4]。Ferson等学者分析美国居民消费行为的月度、季度和年度数据后指出,美国居民有很强的消费习惯[5]。Braun根据消费的资产定价模型研究居民消费持续性问题,发现许多国家消费者具有显著的消费持续行为[6]。余永定、李军的研究表明,中国居民消费行为具有显著的阶段性[7]。高玉伟、周云波根据国家统计局山东调查总队调查的1790户家庭2005年1月至2006年12月的月度数据建立面板模型检验发现,中国城镇居民消费行为并不完全符合生命周期假说预期[8]。杭斌分析1978-2008年中国26个省(直辖市)的城镇住户调查数据表明,消费者习惯形成与制度环境有关,并且认为中国城镇居民消费行为在1978-1990年期间具有“短视”特点,而在1990-2008年期间是理性的[9]。王芳认为中国不同收入阶层居民存在消费的过度敏感性[10]。Zeldes认为收入不确定性会影响居民消费行为[11]。上述文献对居民消费行为的分析,一是没有考虑不同消费项目的消费行为问题,再则是忽视了不同收入来源对居民消费行为的影响问题。近年来,有些学者开始关注中国国民经济核算原则下居民8大消费内容的消费行为问题。如王敏、马树才研究中国城镇居民消费行为现状表明,不同收入阶层居民在食品、医疗保健、交通通讯、娱乐教育文化和居住方面有不同的消费习惯[12];林文芳通过对福建省县域居民消费数据分析后认为,可支配收入对食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通通讯、文教娱乐用品及服务、医疗保健和其他商品及服务等8类消费有显著影响[13]。马树才和林文芳的研究虽然考虑到八大消费内容,但没有考虑不同收入来源对不同消费内容产生的影响。

Thaler认为居民会根据资金来源和支出进行分类,其消费要受限于明确或不明确的特定的账户的预算[14]。也就是说,传统的对居民消费行为的研究可能具有片面性,因此,有必要进一步研究不同收入来源项目可能对城镇居民具体消费行为造成的影响及影响的程度。

二、变量、数据与计量模型

(一)变量和数据

本文将构造动态面板模型分析不同收入来源对居民消费行为的影响情况。模型将以工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入等居民收入来源项目为自变量,分别以食品、衣着、居住、家庭设备用品及服务、交通通讯、文教娱乐用品及服务、医疗保健和其他商品及服务等8类消费支出项目为因变量,考察工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入等内容对城镇居民具体消费行为的影响。本研究选取数据样本区间为2005-2010年,面板截面单位为中国28个省、直辖市4项收入来源项目和8类消费支出内容数据(鉴于数据的可获得性,该数据不包含湖北、湖南和云南),所有数据来源于各省、直辖市2006-2011年的统计年鉴。

(二)模型回顾

Lucas认为效用函数不仅依赖当期消费Ct,还依赖习惯存量Ht[15],Abel将习惯存量 Ht定义为滞后一期消费Ct-1的函数[16],即有:

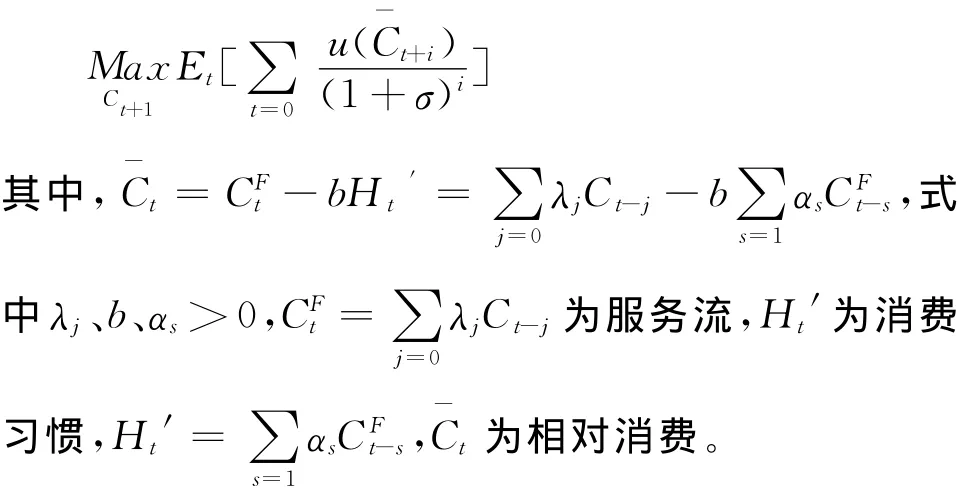

消费者决策目标函数:

式中,β为时间贴现因子(0<β<1),θ为风险规避系数,θ>0。

在Ferson、Muellbauer等人研究的基础上,经济学者形成了如下的理性消费习惯模型[5][17]:

杭斌在上述研究基础上发展的习惯形成下消费者跨期最优化模型为[18]:

跨期约束条件为:

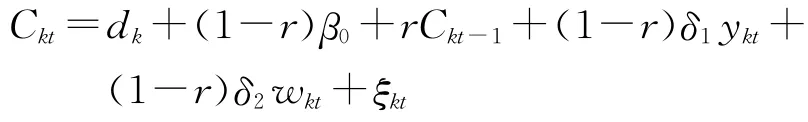

其中Yt,At分别为第t期消费者可支配收入和初始资产。在此基础上,杭斌推导出如下计量经济模型[18]:

式中k代表省(直辖市),t表示年份,(1-r)β0为截距项,dk表示个体效应,wkt为第k个省(直辖市)第t年的不确定性财富,ξkt为随机误差项,且当t≠s时,E(ξkt)=E(ξktξks)=0。

(三)模型设定

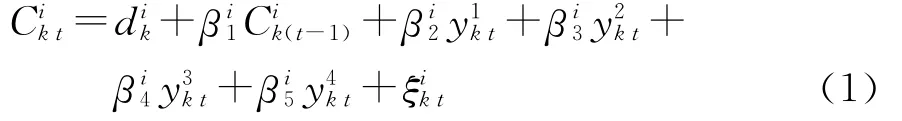

参照杭斌消费模型[9],考虑到消费者收入分为工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入等4个部分,消费者支出分为食品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通讯、教育文化娱乐服务、居住和杂项商品及服务等8个内容,不同的消费支出项目可能有不同的消费习惯,故建立如下计量经济模型:

式(1)中y1kt、y2kt、y3kt和y4kt分别表示第k 个地区第t年的工资性收入、经营性收入、财产性收入和转移性收入,Cikt表示第k个地区第t年的第i项消费支出,β1,β2,β3,β4,β5分别为滞后一阶因变量、工资性收入、经营性收入、财产性投入和转移性收入前参数,i=1,…,8,k=1,…,28,t=2005,…,2010,当t≠s时,E(ξikt)=E(ξik tξiks)=0

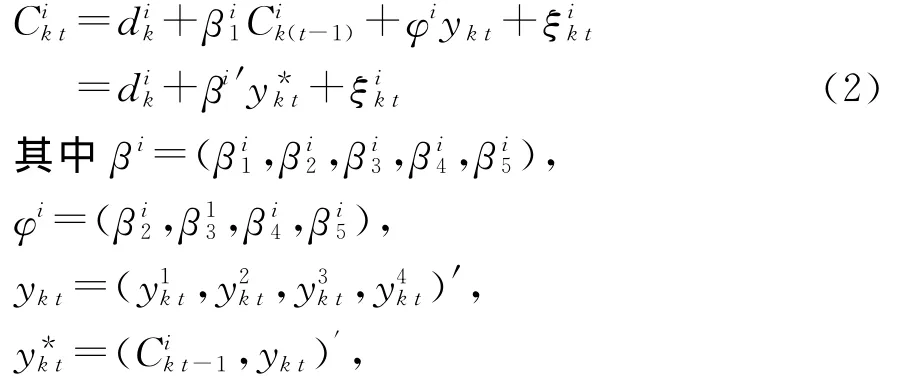

或者也可将式(1)表达式写为:

方程(2)即是需要估计和解释的模型。

(四)模型估计

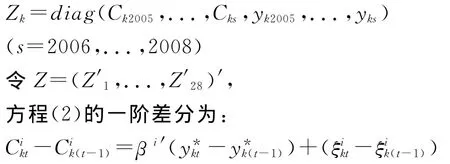

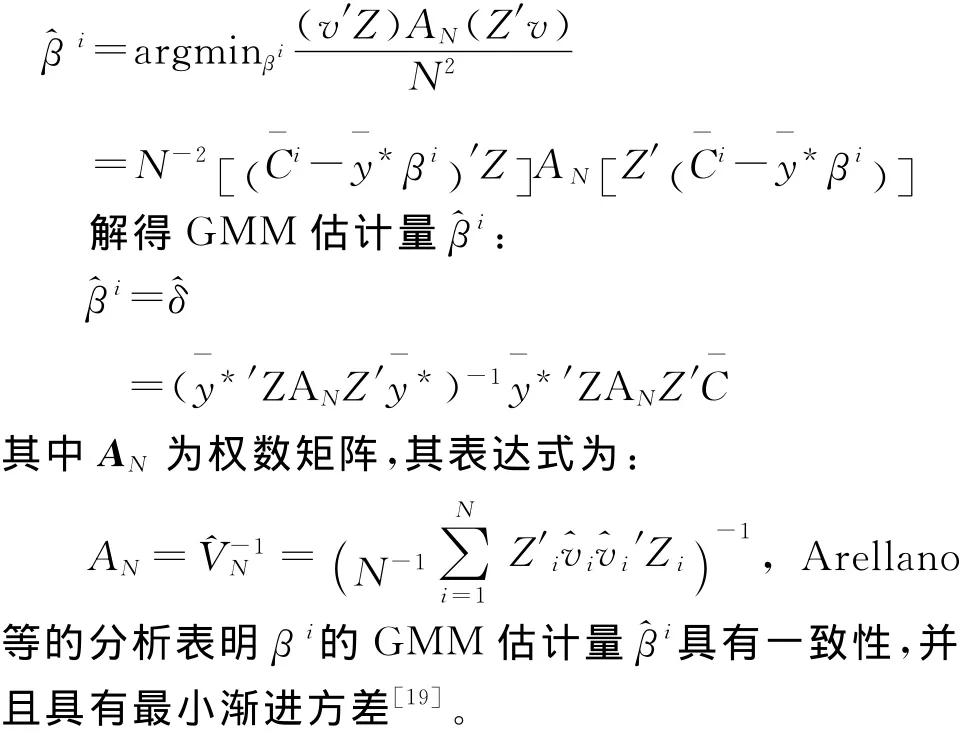

1.GMM模型原理介绍。对于方程(2)的参数估计,Arellano等学者提出动态面板的GMM估计方法[19],其估计思想见如下分析。

假定t≠s时,E(ξikt)=E(ξik tξiks)=0,Cik(t-1)与dik相关。由于 方 程(2)中ykt=(yk1t,yk2t,yk3t,yk4t)′为外生变量,根据Arellano等提出的估计思想,所有ykt=(yk1t,yk2t,y3kt,y4kt)′中的变量为严格外生变量,均可作工具变量,故最优工具变量矩阵可以写成如下表达式:

其中i=1,…,8,k=1,…,28,t=2005,…,2010,方程(3)中参数βi的GMM估计量为以下最小化问题的解:--

2.模型估计结果及解释。根据以上分析,利用STATA软件,得到方程(2)参数估计值及相应概率值。

表1 方程(2)参数估计值及相应概率值表

(1)以食品为被解释变量的模型估计结果表明,滞后一期因变量前的参数不能通过检验,这表明城镇居民在食品消费支出上基本不存在消费习惯,经营性收入的变动和工资性收入的变动会改变城镇居民的饮食结构进而改变其食品方面的支出。根据恩格尔消费理论,在短期,恩格尔系数(食品支出占总消费支出比重)随着收入的增加而减少;在长期,城镇居民收入增加到一定程度时,食品支出占总支出比重趋于稳定。在2005-2010年期间,中国城镇居民恩格尔系数最大值为37.9%,最小值为35.7%,这表明中国城镇居民已达到相对富裕阶层水平①联合国粮农组织标准:恩格尔系数高于60%为绝对贫困;50%~60%之间 为温饱水平;40%~50%之间为小康;30%~40%之间为相对富裕;30%~20%之间为富裕,20%以下为极其富裕。,并且食品支出额进入相对稳定阶段,趋于稳定的食品支出额不受上期该项支出额的影响。表1中数据还表明,食品支出相对工资性收入和经营性收入的边际消费倾向分别为0.24和0.28,这说明虽然食品支出受工资性收入和经营性收入的影响,但二者对食品支出的影响程度并不高,这一结论与王敏、马树才的结论基本一致②需要说明的是,王敏、马树才模型的因变量为可支配收入,其计算的各收入阶层食品的边际消费倾向在0.2~0.3之间。。模型估计结果同时表明财产性收入与转移性收入对食品消费支出影响不显著。

(2)以衣着为被解释变量的消费行为方程估计结果表明,滞后一期因变量前的参数通过检验,说明消费者往年衣着购买行为会影响本期衣着支出行为,即中国城镇居民在衣着购买方面存在消费习惯,0.708的参数估计值表明中国城镇居民在衣着支出方面具有很强的消费习惯。同时,工资性收入对人们衣着消费支出影响显著。近几年,随着人们工资性收入的大幅提高,解决了温饱问题的城镇居民越来越追求生活的品质,人们在穿衣方面也越来越讲究,于是在这方面的支出随着工资性收入的提高而逐渐增加,但衣着支出相对于工资性收入0.05的边际消费倾向表明工资性收入对中国城镇居民衣着消费影响远不如其消费习惯那样强烈。表1结果同时表明转移性收入、财产性收入和经营性收入对城镇居民衣着支出影响并不显著。

(3)以家庭设备用品及服务为被解释变量的消费行为方程估计结果表明,滞后一期因变量前的参数不能通过检验,这说明中国城镇居民在家电设备等耐用品的购买上不存在消费习惯。模型估计结果同时表明,消费者家庭设备用品及服务支出行为受工资性收入影响显著。随着人们收入的主要来源项目工资性收入的增加,人们越来越追求便捷的生活方式,于是人们在家庭设备用品及服务项目上的支出也相对增加;但家庭设备用品及服务相对于工资性收入0.048的边际消费倾向表明,工资性收入对家庭设备及服务支出影响程度并不明显。模型估计结果表明,其他收入来源部分,如转移性收入、财产性收入和经营性收入对城镇居民家电支出行为影响不显著。

(4)以医疗保健为被解释变量的模型方程估计结果表明,滞后一期的该变量为解释变量前的参数不能通过检验,这说明中国城镇居民在医疗保健支出方面不存在消费习惯。同时,该模型GMM估计结果表明,中国城镇居民医疗保健支出行为受转移性收入和工资性收入影响显著 ,医疗保健支出相对于转移性收入和工资性收入的边际消费倾向分别为0.06和0.02。对中国城镇居民而言,来自于政府转移支付部分的收入主要是政府补贴城镇居民基本生活、养老、医疗方面的支出。因此,城镇居民医疗保健方面的支出意愿一方面取决于政府对其在该项支出方面的补贴,另一方面则取决于自身的主要收入来源,即工资性收入。同时,模型估计结果表明,财产性收入和经营性收入对中国城镇居民医疗保健支出行为影响不显著。

(5)以交通和通讯为被解释变量的消费行为方程估计结果表明,滞后一期被解释变量前的参数不能通过检验,这说明城镇居民在交通和通讯方面的支出还未形成消费习惯。该方程估计结果同时表明,中国城镇居民经营性收入和工资性收入显著影响其在交通和通讯方面的支出行为,其影响系数分别为0.17和0.07,经营性收入和工资性收入虽然影响居民交通和通讯消费行为,但影响并不明显。模型估计结果还表明,转移性收入和财产性收入对居民交通和通讯支出行为影响不显著。

(6)以教育文化娱乐服务为被解释变量的消费行为方程估计结果表明,滞后一期被解释变量前的参数不能通过检验,说明人们在教育文化娱乐服务方面并未形成消费习惯。方程估计结果同时表明,中国城镇居民教育文化娱乐服务消费行为受到工资性收入影响显著,但相对于工资性收入0.08的边际消费倾向,中国城镇居民教育文化娱乐服务支出意愿并不高。模型估计结果还表明,财产性收入、转移性收入和经营性收入影响城镇居民教育文化娱乐服务支出行为不显著。

(7)以居住为被解释变量消费行为方程估计结果表明,滞后一期被解释变量前的参数不能通过检验,说明城镇居民居住支出方面不存在消费习惯。该方程估计结果同时表明城镇居民财产收入对其住房支出影响显著,工资性收入、转移性收入和经营性收入对城镇居民居住支出行为影响不显著。道理不难解释,高昂的房价对大部分城镇居民而言,仅凭其微弱的工资性收入、转移性收入和经营性收入买房是不够的,其购房行为取决于其财产性收入①按照中国目前国民经济核算算法,中国城镇居民居住支出费用中除包括水电燃料费、取暖费、租房房租、物业管理费以及装修等支出费用外,还包括自有住房分摊总分虽然居住支出并未包含购房支出,但购房支出是按照一定方法将其分摊到若干年的居民消费支出中的,也就是自有住房分摊部分。。

(8)以杂项商品及服务为被解释变量的消费行为方程估计结果表明,滞后一期被解释变量前的参数能通过检验,这说明中国城镇居民在杂项商品及服务支出内容上存在显著消费习惯。城镇居民杂项商品及服务支出内容一般有美容、美发和旅游等,这些项目支出体现了消费者的性格和习惯。模型估计结果还表明,城镇居民杂项商品及服务支出受其经营性收入和工资性收入的影响显著,但0.05和0.02的影响系数表明经营性收入和工资性收入对杂项商品及服务影响并不明显,主要是这部分支出占总消费支出比重相对比较小。同时也表明,城镇居民财产性收入和转移性收入不对杂项商品及服务支出行为造成显著影响。

三、小结及建议

在参照Lucas及杭斌等学者研究的基础上[9][15][18],本研究构建消费者行为方程(2),即待估计的面板模型。然后,根据Arellano等人的研究结果,利用GMM方法分别估计以食品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通讯、教育文化娱乐服务、居住和杂项商品及服务为被解释变量的消费行为方程参数。模型参数的估计结果表明,中国城镇居民在衣着和杂项商品及服务等两项消费支出上具有消费习惯,在食品、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通讯、教育文化娱乐服务和居住支出上不具有消费习惯;模型估计结果同时表明除居住支出项目外,其他消费支出项目均受到工资性收入的显著影响,这表明,反映长期持久性收入的工资性收入是影响城镇居民支出行为的主要原因;其他结果同时表明,医疗保健支出除受到工资性收入的影响外还受到转移性收入的显著影响,食品和交通通讯支出项目受到工资性收入和经营性收入等长期可预期收入的影响显著。

显然,针对当前经济现实,对中国政府而言,要扩大内需、刺激消费,关键在于提高中国城镇居民工资性收入,进而带动城镇居民在食品、衣着、家庭设备用品及服务、医疗保健、交通和通讯、教育文化娱乐服务和杂项商品及服务等7个方面消费量的增加;而要调控房地产市场,防止房地产市场泡沫,减少城镇居民居住方面过度支出,关键在于调节城镇居民财产性收入;另外,要提高城镇居民医疗保健支出意愿,除提高城镇居民工资性收入外,关键在于增加城镇居民转移性收入。

[1] Cregory N·Mankiw.宏观经济学(第五版)[M].北京:中国人民大学出版社,2005.

[2] Franco Modigliani.Life Cycle,Individual Thrift,and the Wealth of Nations[J].American Economic Review,1986(3).

[3] Milton Friedman.A Theory of the Consumption Function[M].Princeton University Press,1957.

[4] Deaton A.Household Saving in LDCs:Credit Markets Insurance and Welfare[J].Scandinavian Journal of Economics,1994(2).

[5] Ferson W E,Constantinides G M.Habit Persistence and Durability in Aggregate Consumption:Empirical Test[J].Journal of Financial Economics,1991(2).

[6] Phillip A Braun.Time Nonseparability in Aggregate Consumption:International Evidence[J].European Economic Review,1993(5).

[7] 余永定,李军.中国居民消费函数的理论与验证[J].中国社会科学,2000(1).

[8] 高玉伟,周云波.城镇居民消费行为的生命周期变异——来自微观面板数据的证据[J].统计与信息论坛,2011(8).

[9] 杭斌.理性习惯偏好与居民消费行为[J].统计研究,2011(3).

[10] 王芳.城镇居民消费过度敏感性的统计分析[J].数量经济技术经济研究,2007(3).

[11]Stephen P Zeldes.Consumption and Liquidity Constraints:An Empirical Investigation[J].Journal of Political Economy 1989(2).

[12]王敏,马树才.基于动态面板模型的中国城镇居民消费的研究[J].数理统计与管理,2010(5).

[13]林文芳.县域城乡居民消费结构与收入关系分析[J].统计研究,2011(4).

[14]Thaler RH.Mental Accounting Matters[J].Journal of Behavior Decision Making,1999(12).

[15]Lucas R.Econometric Policy Evaluation:A Critique[J].Carnegie-Rochester Series on Public Policy,1976(1).

[16]Abel A B.Asset Prices under Habit Formation and Catching up with the Joneses[J].The American Economic Review,1990(2).

[17]Muellbauer.Habits,Rationality and Myopia in the Life-Cycle Consumption Function[J].Annales d Economie et de Statistique,1988(9).

[18]杭斌,郭香俊.基于习惯形成的预防性储蓄—中国城镇居民消费行为的实证分析[J].统计研究,2009(3).

[19]Arellano M,Bond S.Some Tests of Specification for Panel Data:Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations[J].The Review of Economic Studies,1991(58).