中国经济持续增长下的碳减排对策研究——基于LSTR模型的二氧化碳环境库兹涅茨曲线

王维国,孟 军

(东北财经大学 数学与数量经济学院,辽宁 大连 116025)

一、引言

“低碳经济(low-carbon economy)”概念的提出源于全球气候恶化的背景。近些年,世界各国都在为解决气候问题而努力。为此,中国在2009年气候谈判中对国际社会做出承诺,即到2020年,单位GDP二氧化碳排放比2005年下降40~45%,非化石能源占一次能源消费比重达到15%左右。针对这个目标,“十二五”规划要求,在此期间非化石能源占一次能源消费比重提高到11.4%,单位GDP能耗和二氧化碳排放分别降低16%和17%,主要污染物排放总量减少8%至10%。

实现中国的减排目标,走低能耗、低污染和低排放为基础的“低碳经济”发展道路的困难主要来自二氧化碳排放的压力。中国正处于城市化和工业化的特殊阶段,未来较长时期内,能源的阶段性刚性需求随着经济增长将继续扩大,二氧化碳排放将随之持续快速增长,因此,碳减排成为国内能源问题研究的核心。

围绕碳减排的研究,一些学者从碳排放的影响因素分析出发,得到中国碳排放的影响因素主要有经济增长速度、能源强度、产业结构以及能源消费等几个方面,并以此提出碳减排的对策,如林伯强、刘希颖等认为低碳转型战略的选择应该是节能为主,发展清洁能源为辅[1-3]。这些研究只是得到了影响因素的大小效应,没有关注经济持续增长下的碳减排对策,更没有得出或比较这些因素或碳减排对策的时间效应,于是一些学者关注怎样才能实现经济增长与碳减排的双赢,何时才能实现经济增长与碳减排的双赢。其中有基于全要素生产率的方法[4],基于最优化的方法[5],以及基于环境库兹涅茨曲线(EKC)假说应用不同的计量方法进行的研究。

目前,基于环境库兹涅茨曲线假说的研究最为广泛[6]。根据EKC假说,碳排放量会随着经济增长呈先上升而后下降的倒“U”型曲线,该曲线的最高点即为碳排放的转折点(又叫拐点)。然而,国内外学者在环境库兹涅茨曲线的实证与应用研究中却各抒己见。Selden和Song等利用截面数据,将TSP(总悬浮颗粒物)、SO2、NOx(氮氧化物)和CO等作为污染排放指标印证了EKC假说[7]。林伯强和蒋竺均以CO2为污染排放指标,利用时间序列也得到了EKC假说成立的结论[2]。随着面板数据理论的发展,很多学者也将其应用到EKC的研究上。Martinez和Bengochea利用22个OECD国家的面板数据,也以CO2为污染排放指标,却得到了二者之间呈N型[8]。虽然面板数据在EKC的研究中优于时间序列数据,但是得到的结论依然不尽相同。韩玉军等进一步认为,EKC曲线存在着一个前提假设,即随着经济的增长,各个国家经历了相似的环境影响轨迹,暗含着收入水平决定污染水平[9]。然而,有关解决EKC同质假设的文献及在此基础上的实证研究甚少。苏为华和张崇辉提出,可以采用聚类分析克服环境库兹涅茨曲线的同质假设[10],而另一些学者,如刘笑萍等试图给EKC假说方程加入另外一些变量来刻画其在不同的经济环境下的异质性[11]。我们认为,加入一些变量虽然可以刻画异质性,但依然在线性假设的前提下,不足以完全客观刻画这种异质性。

本文试图应用目前比较流行的计量经济STR模型,在刻画环境库兹涅茨曲线异质性的基础上,实现中国经济持续增长下碳减排模型的建立,即人均二氧化碳排放和人均GDP的非线性计量模型。在客观揭示人均二氧化碳排放和人均GDP关系的基础上,针对中国EKC假说的拐点是否存在,以及在拐点存在的情况下如何利用政策工具使得拐点提前到来进行研究,即碳减排对策的时间效应分析。具体内容安排如下:在第二部分,对所用的STR模型给予简要的说明;第三部分,利用STR模型对人均二氧化碳排放和人均GDP关系进行分析;第四部分,应用结构向量误差修正模型(SVECM)的脉冲响应对能源强度的影响因素进行分析,以得到碳减排短期与长期措施;第五部分是总结和政策建议。

二、模型设定与检验

(一)模型设定

利用新近发展的STR模型来研究中国的EKC曲线,克服传统以线性假设为前提的局限性[12]36。本文将中国人均二氧化碳排放和人均GDP的非线性关系设定为(1)形式。其中LPC为人均碳排放量的对数,LPG为人均GDP的对数。

当G(·)为G(γ,st,c)= {1 +exp[ - γ(st-c)] }-1时,称为 L STR1模型;当G((·)为G(γ,st,c1,c2)={1+exp[ - γ(st-c1)(st-c2)] }-1(c1c2)时,称 为LSTR2模 型 ;当 G (·)为 G (γ,st,c)=1-exp[-r(st-c)2]时,称为ESTR模型。其中c、c1和c2为门限值或阈值,即位置参数,用来确定状态转变的时刻,所在位置通常称为“转折点”。γ>0是一个识别性约束条件,γ数值的大小反映了由“0”状态过渡到“1”状态的速度。γ数值越大,表明两种机制转换的速度越快,反之表明转换速度越慢。当γ→0时,STR模型也就退化成典型的线性回归模型,也就是说,两者之间并不存在任何非线性特征。转换函数G(·)为值域是[0,1]的有界、连续函数。当G(·)=0时,非线性部分消失,LSTR模型退化为线性模型。St为转换变量,可以为外生变量,也可以为滞后内生变量。

(二)模型检验

1、线性性检验

其中R(·)为三阶泰勒展开式余项。将(2)式代入(1)式得辅助回归方程:

其中,SSR为辅助回归的残差平方和,SSRu为非辅助回归残差平方和。

当原假设H01:θ1=θ2=θ3=0不成立时非线性存在,否则非线性不存在。

2、LSTR1、LSTR2和ESTR模型的选择

若由上一步确定非线性模型存在,则可进一步来确定是LSTR1模型、LSTR2模型、还是ESTR模型。为确定模型的具体类型,Trsvirta构造了三个序贯假设检验:

原假设为 H02:θ1=0|θ2=θ3=0、H03:θ2=0|θ3=0和 H04:θ3=0,其F统计量同上,并分别记为F2、F3和F4。实际应用中,若F2的P值最小,选择LSTR1模型;若F3的P值最小,则选择ESTR模型;若F4的P值最小,则选择LSTR2模型。

三、中国人均二氧化碳排放影响因素效果分析与比较

学者们一致认为影响中国人均二氧化碳排放的主要因素是经济增长速度和能源强度,下面分别以经济增长速度和能源强度作为门限变量即阈值变量,具体分析中国人均二氧化碳排放和人均GDP关系曲线的非线性特征,并进行比较。

(一)数据的选取、说明与平稳性检验

本文所用的人均二氧化碳排放量数据来源于世界银行的 WDI,时间区间为1960—2007年,取对数后记为LPC(单位:公吨/人)。对数人均GDP(单位:万元/人)、经济增长速度(EG,单位:%)、能源强度(EI,单位:万吨标准煤/亿元)以及在调整数据时所涉及到的GDP、人口、能源消费以及CPI的数据,1960—1999年的来自于《新中国六十年统计资料汇编》,2000—2007年的来自于《中国统计年鉴2011》,均换算为2000年不变价的数据。

为了客观、科学地探求人均二氧化碳排放和人均GDP的关系,应确认时间序列的平稳性。我们采用LLC检验、IPS检验、ADF检验和PP检验来验证LPC、LPG和LPG2序列的平稳性,以防止伪回归发生。经上述方法检验,原序列均一阶差分平稳。协整检验发现,它们之间是协整的,因此可以用原序列来做回归。

(二)人均二氧化碳排放和人均GDP关系曲线的影响因素效果分析

首先分析经济增长速度EG对人均二氧化碳排放和人均GDP关系的影响。选取转换变量St为经济增长速度EG。通过检验(见表1),非线性成立,并得到LSTR11模型的估计结果(见表2)。

表1 非线性及模型形式选择检验

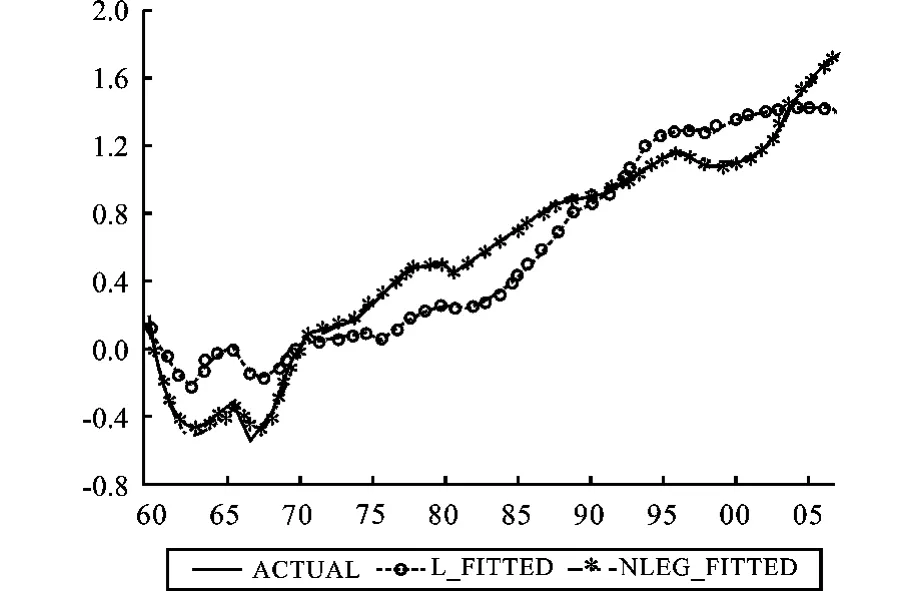

通过比较原序列(ACTUAL)、线性拟合序列(L_FITTED)和非线性拟合序列(NLEG_FITTED)折线图(见图1),发现非线性的拟合效果最好,这充分说明非线性平滑转移模型LSTR11很好的刻画了人均二氧化碳排放与人均GDP之间的关系。

表2 模型的估计结果

图1 序列拟合图(以EG为转换变量)

非线性成立表明,中国人均二氧化碳排放与人均GDP之间的关系因经济增长速度EG不同而存在非线性阈值转移。进一步通过LSTR11模型的确定,发现人均二氧化碳排放与人均GDP呈倒“U”型。这种情况下,α2=-1.5,α2+β2=-1.5+1.4G(·)<0,此时中国EKC假说存在,但是这种关系会随着转换变量EG大于或小于门限值(阈值)6.5而依逻辑函数发生平滑转移,从而使中国EKC假说的形状和转折点的位置在不同经济环境下存在显著差异。

由估计的结果可知,逻辑函数基于转换变量EG=6.5在0~1之间快速转移,转移参数r=3.6刻画了人均GDP对人均二氧化碳排放效应的转移速度。具体而言,当转换变量EG的值低于估计的阈值6.5所对应的经济环境时,转移函数G(·)等于零或接近于零,此时人均二氧化碳排放与人均GDP之间的关系由估计的^α2来刻画;当G(·)值高于估计的阈值6.5所对应的经济环境时,转移函数G(·)等于1或接近于1,此时人均二氧化碳排放与人均GDP之间的关系由估计的^α2+^β2来刻画;当G(·)值在估计的阈值6.5附近所对应的经济环境时,转移函数G(·)大于零而小于1,人均二氧化碳排放与人均 GDP的关系由估计的^α2+^β2G(·)刻画。这表明,以经济发展速度EG为阈值变量的非线性函数G(·)的引入,显著改变了人均二氧化碳排放与人均GDP的关系曲线的形状。

如果中国经济增速控制在6.5%以下时,即经济一直处于低速增长(相对于目前经济增速)的环境时,中国EKC假说的理论拐点在LPG=8.3处(人均GDP为4 023.872元)到来;如果以远大于6.5%的增速发展时,理论拐点在LPG=10.9处(人均GDP为56 446.92元)到来,说明曲线向右移动。为什么会出现经济高速增长,EKC假说显著右移的现象呢?这要结合中国经济社会发展所处的阶段来解释。

中国正处于城市化和工业化发展的特殊时期,目前的城市化水平为47.5%,与中等收入国家城市化率大约为61%、高收入国家为78% 相比,还相差甚远。进入90年代以来,中国能源消费急剧增长:1992年,能源消费总量为109 170万吨标准煤,其中煤炭、石油、天然气和新能源(水电、核电、风电)分别占能源消费总量的75.7%、17.5%、1.9%和4.9%;2010年,能源消费总量为324 939万吨标准煤,其中煤炭、石油、天然气和新能源(水电、核电、风电)分别占能源消费总量的68.0%、19.0%、4.4%和8.6%。虽然能源消费结构略有改变,但依然以一次性能源为主(70%左右),且能源消费总量在这近20年中增加近3倍。另外,随着农村人口进一步迁入城市,能源消费会进一步增加。城市居民人均能源消费量是农村居民的约3.5—4倍,与城市化相关的大规模城市基础设施和住房建设需要的大量水泥与钢铁只能在国内生产。此外,为城市化提供大量的就业要求中国产业结构主要以劳动密集型为主,生产相对低端、高耗能的产品。

从城市化、工业化初期到城市化、工业化结束,中国能源需求刚性且快速增长的趋势都不会改变,以煤为主的能源结构也不会自动改变。在这一过程中,工业对经济的贡献率达到40%左右。城市化、工业化推动经济快速增长,经济的快速增长又需要大量能源的投入,因此中国现阶段快速的经济发展速度是以能源的高消耗为代价换取的。以一次性能源消费为主的能源高消耗将导致碳排放继续增长,即使是逐步降低碳排放增量,接近减排目标也是非常艰巨的任务,因此出现了现在较高的经济增速下EKC拐点迟迟不会到来的情况。

接下来以能源强度(EI)为转换变量St,分析人均二氧化碳排放和人均GDP关系曲线的形状和移动情况。模型选择与回归结果分别见表1和表2。

通过比较原序列(ACTUAL)、线性拟合序列(L_FITTED)和非线性拟合序列(NLEI_FITTED)折线图,我们发现非线性平滑转移模型LSTR12很好的刻画了中国人均二氧化碳排放与人均GDP之间的关系(见图2)。

图2 序列拟合图(以EI为转换变量)

与LSTR11模型相比,LSTR12模型得到了不同的估计结果。首先,转换函数的阈值为EI=0.1,人均二氧化碳排放与人均GDP的关系曲线的形状在能源强度小于0.1、大于0.1和0.1附近发生平滑转移。在能源强度EI<0.1的经济环境下,人均二氧化碳排放与人均GDP的关系曲线的形状呈倒“U”型。一旦能源强度处于EI>0.1的经济环境下时,人均二氧化碳排放与人均GDP的关系曲线的形状不再呈倒“U”型。但是,中国经济无论处在EG<6.5的环境下,还是EI<0.1的环境下,其倒“U”型基本相同,即在LPG=8.3附近处出现拐点,不同的只是在EG>6.5和EI>0.1所处的经济环境。这说明中国人均二氧化碳排放与人均GDP的关系和经济的增长速度、能源强度等因素有极强的相关关系。因此,要想提前实现中国EKC假说的拐点的到来,要么控制GDP的发展速度,要么降低能源强度。为了实现经济社会发展目标,保持一定经济增长速度是必须的,所以中国的经济增长速度只能控制在一定的水平上,而不能太低。为此,应该分析能源强度的影响因素,从而为降低能源强度、发展低碳经济寻找客观依据。

四、能源强度影响因素分析

关于能源强度的研究,尤其是能源强度影响因素的研究已很丰富,主要应用的方法是因素分解法[14]。综合学者们的研究结果,影响能源强度的主要因素有能源价格、产业结构、能源消费结构、技术进步和对外开放程度。本文就这些主要影响因素利用结构向量误差修正模型(SVECM)分析对能源强度的影响,从而为决策提供依据。数据区间为1960-2010年;能源价格1960-1980年用物价指数代替,1981-2010年用原材料、燃料和动力价格指数代替;产业结构用第三产业比第二产业表示;能源消费结构用水电、风电和核电占能源消费总量比例表示,其中1960-1978年为水电所占比例;技术进步由全要素生产率代替,并由索罗残差得出;对外开放程度由贸易总额比GDP表示。全部数据及相关数据来源于《新中国六十年统计资料汇编》和《中国统计年鉴2011》,均换算为2000年不变价,并取对数。

经检验各个序列一阶差分平稳,各变量之间存在协整关系,因此可以通过建立结构向量误差修正模型进行脉冲响应分析。

图3 能源价格对能源强度的影响图

图4 产业结构对能源强度的影响图

图5 能源消费结构对能源强度的影响图

图6 全要素生产率对能源强度的影响图

图7 对外开放程度对能源强度的影响图

脉冲响应函数刻画的是在扰动项上加一个一次性的冲击时对于内生变量当前值和未来值所带来的影响。对一个变量的冲击直接影响该变量,并且通过SVECM的动态结构传导给其他内生变量。分别给能源强度各个影响因素一个单位大小的冲击,得到关于能源强度的脉冲响应函数图。在图3、4、5、6、7中,横轴表示冲击作用的滞后期间数(单位:年度),纵轴表示能源强度的变化(单位:万吨标准煤/亿元),实线表示脉冲响应函数,代表了能源强度对相应的影响因素冲击的反应,虚线表示95%的置信区间。

从图3可以看出能源价格受外部条件的某一冲击后,经市场传递会给能源强度带来反向的冲击,冲击效应在第2年达到最大,之后略有回升并在第4年之后趋于稳定,即能源价格的正向冲击对能源强度的降低具有显著的促进作用,并且这一显著促进作用具有较长的持续效应。近年来,中国能源价格,尤其是煤炭价格的市场化,对于能源强度的降低起到了积极的促进作用。依据要素替代递减规律,在其他生产要素价格不变的情况下,能源价格的上升会降低能源需求,从而降低能源强度。

从图4中可以看出产业结构的某一冲击,也会给能源强度一个反向的冲击,即产业结构的提升也会降低能源强度。在三个产业各自的能源强度中,第二产业的能源强度最大。因此,增加第三产业在GDP中的比例以及降低第二产业的能源消耗,有助于降低能源强度。

从图5可以看出能源消费结构的某一冲击,也会给能源强度一个反向的冲击,即能源消费结构的优化也会降低能源强度。能源消费结构的优化主要指清洁燃料(水电、风电和核电等)在一次性能源消费结构中所占比例的提高,以及提高对煤的利用效率。清洁燃料的使用,不仅可以降低一次性能源消耗在能源消费中所占的比例,而且直接降低了二氧化碳等污染物的排放,从而降低能源强度。

从图6中可以看出全要素生产率的某一冲击,也会给能源强度一个反向的冲击,即全要素生产率的提高也会降低能源强度。勿容置疑,生产率的提高可以提高能源的利用效率,从而降低能源强度。

从图7中可以看出对外开放程度的某一冲击,也会给能源强度一个反向的冲击,即对外开放程度的提高也会降低能源强度。对外开放程度的扩大,可以使得能源价格与国际接轨,从而使得中国能源价格进一步市场化,利用市场规律来实现节能减排;也可以同世界的先进企业合作,积极引进国外的先进企业和先进技术,最大限度提高能源利用效率。

比较能源价格、产业结构、能源消费结构、全要素生产率和对外开放程度对能源强度的脉冲响应函数后发现,无论是提高能源价格,还是优化产业结构、优化能源消费结构、提高全要素生产率、扩大对外开放程度,都能降低能源强度。其中,能源价格和对外开放程度对于降低能源强度较为敏感,且幅度也大;能源消费结构和产业结构相对迟缓一些;全要素生产率虽比较敏感,但是幅度却较小。

五、结论与政策建议

本文利用LSTR1模型分析中国人均二氧化碳排放和人均GDP关系时得到的结论与林伯强和蒋竺均、刘华军等得到的结论不全相同[2,15]。我们认为,在假定中国EKC假说存在的情况下,利用样本回归函数来预测EKC假说的拐点也许并不是准确的,因为在不同的经济环境下,如不同的经济增长速度和不同的能源强度,所导致的二氧化碳排放也不会相同,关于这一点林伯强和蒋竺均也曾予以指出[2]。所以,更重要的并不是预测中国EKC假说的拐点何时到来,而是看当经济环境和政策发生变化时EKC假说是否存在,以及在存在的情况下如何变化(包括拐点的变化),从而制定相应的政策。

分别以经济增长速度和能源强度作为阈值变量,却得到了不同的结果,这进一步为本文的论点提供了依据,说明在分析中国EKC假说的拐点时,要全面考虑影响二氧化碳排放的因素。以经济增长为阈值变量说明,在当前中国城市化和工业化的特殊阶段,要想实现碳减排,必须以牺牲经济增长为代价。以能源强度作为阈值变量说明,中国目前的能源强度距离实现EKC假说拐点所对应的能源强度的差距还很大。所以,想要是实现碳减排和经济增长的双赢,必须在如何降低能源强度上下功夫。

通过能源强度影响因素的SVECM模型的脉冲响应分析得知,短期内,能源价格成为能源效率提高的最关键因素。通过建立完全市场化的价格机制,引导能源的合理消费和效率的提高。能源价格改革和扩大对外开放程度成为“迅速”降低中国能源强度的关键。长期而言,应大力发展可再生能源和清洁能源,彻底改变中国能源消费结构。积极利用天然气冷热电联供能源系统技术以及提高对煤的利用效率,尽可能减少一次性能源消费在能源消费中的比例,并降低其碳排放。

[1] 林伯强,刘希颖.中国城市化阶段的碳排放:影响因素和减排策略[J].经济研究,2010(8).

[2] 林伯强,蒋竺均.中国二氧化碳的环境库兹涅茨曲线预测及影响因素分析[J].管理世界,2009(4).

[3] 张友国.经济发展方式变化对中国碳排放强度的影响[J].经济研究,2010(4).

[4] 涂正革.环境、资源与工业增长的协调性[J].经济研究,2008(2).

[5] 林伯强,等.节能和碳排放约束下的中国能源结构战略调整[J].中国社会科学,2010(1).

[6] Grossman G M,Krueger A B.Economic Growth and the Environment[J].Quarterly Journal of Economics,1995(112).

[7] Selden T M ,Song D.Environmental Quality and Development:Is There a Kuznets Curve for Air Pollution Emissions?[J].Journal of Environmental Economics and Management,1994(27).

[8] Martinez I,Bengochea A.Pooled Mean Group Estimation for an Environmental Kuznets Curve for CO2[J].Economics Letters,2004(82).

[9] 韩玉军,陆旸.经济增长与环境的关系——基于对CO2环境库兹涅茨曲线的实证研究[J].经济理论与经济管理,2009(3).

[10]苏为华,张崇辉.关于异质性假说的中国EKC再检验[J].统计研究,2011(12).

[11]刘笑萍,张永正,长青.基于EKC模型的中国实现减排目标分析与减排对策[J].管理世界,2009(4).

[12]Granger C W J,Trsvirta T.Modeling Non-liner Economic Relationships[M].Oxford University Press,Oxford,1993.

[14]吴巧生.中国工业化进程中的能源消耗强度变动及影响因素——基于费雪(Fisher)指数分解方法的实证分析[J].经济理论与经济管理,2010(5).

[15]刘华军,闫庆悦,孙曰瑶.中国二氧化碳排放的环境库兹涅茨曲线——基于时间序列与面板数据的经验估计[J].中国科技论坛,2011(4).

————不可再生能源