高职生创业意向研究

刘新学 董仁忠 吴地花

摘 要:本研究对高职生进行了创业意向问卷调查,从探索性因子分析与验证性因子分析的结果看,调查问卷设计合理,问卷信度较高,男女生在创业意向上有显著差异,高职男生创业意向高于高职女生。男女高职生在创业态度上都显示出较高的分数,在感知控制上存在统计上的差异,男生的感知控制高于女生的感知控制,在行动倾向上高职生具有较高的积极性。

关键词:创业意向;高职生;创业态度

作者简介:刘新学(1967-),男,河南安阳人,南京特殊教育职业技术学院教授,博士,研究方向为心理学、高职教育基本理论;董仁忠(1969-),男,湖南湘西人,江苏省职业技术教育科学研究中心副研究员,博士,研究方向为职业教育政策与管理、高职院校制度;吴地花(1978-),女,浙江丽水人,丽水职业技术学院副教授,研究方向为高职生心理、学生思想政治教育和高职教育基本理论。

课题项目:2011年丽水市社会科学研究课题“高职生职业理想现状调查及教育对策研究——以丽水职业技术学院为例”(编号:LB201150),主持人:吴地花;2012年度浙江省教科规划课题“高职院校创业教育制度供给实证研究——以浙江省为例”(编号:SCG357),主持人:吴地花。

中图分类号:G710 文献标识码:A 文章编号:1001-7518(2012)36-0058-03

一、高职生创业意向问题提出

高职生由于学习专业的特点,在创业上具有比较好的表现。有研究指出低学历者比高学历者更可能去创业。高职生与高学历人员相比,难于获得比较稳定的工作,职业技能的长处使他们具有一线工作的优势,但也迫于生活压力,具有较高的改变处境的意愿,这往往会促使高职生去考虑自主创业。国外对创业意向研究起步比较早,近几年国内研究比较热,Bird(1988)认为创业是一个有意识和有计划的行为[1]。杰弗里·蒂蒙斯(Jeffry Timmons)认为创业是一种思考、推理和行为方式。Hall(2004)创业是一种重要的职业选择,个体的工作意向逐渐向自我依赖和自我导向转变。Bird认为“创业意向(entrepreneurial intention)”就是 “将创业者的注意力、精力和行为引向某个特定目标的一种心理状态”。一些高职院校积极帮助学生增强创业意向,有的已开设创业课程,但由于受许多因素的影响,高职生创业意向的发展并不理想,为了了解当前高职生创业意向的现状,本研究对此进行了研究。另外,有研究指出创业意向还会受后天学习和环境的影响,根据Bird(1988)的意向模型,意向同时建立在理性思维和直觉思维的基础上,环境和个体因素共同影响意向的形成过程。

目前,从理论上看在创业意向研究领域,有两类模型(计划行为模型TPB、创业事件模型SEE)很受关注[2]。计划行为模型TPB认为创业意向主要由三个方面决定:态度、主观规范和感知行为控制力。创业事件模型SEE认为可以用感知期望、感知可行性及行为的倾向三变量来解释创业意向。Norris, Krueger,Reilly(2000)认为这两种模型存在很大程度的重叠[3]。TPB中的态度变量可由SEE中的感知期望解释,控制行为知觉等同于感知期望,从两种模型的具体测量题目上更能明显反应出这种特点。国外大量以学生为被试的实证研究表明,两种模型在研究创业意向上都有很好的表现。但是,Krueger(1993)指出计划行为理论在细节和连贯性上好于创业事件模型SEE[4]。

在理论的指导下,出现了很多创业意向的测量方式,例如:Thompson (2009)的个体创业意向量表(Individual Entrepreneurial Intent Scale, IEIS)[5]、Chen, Greene 和Crick (1998)的五项目量表[6],Zhao和Seibert的四项目创业意向调查问卷[7][8],范巍和王重鸣(2006)的个体创业意向调查问卷等[9]。虽然,存在绝对测量法、分类测量法、连续测量法等。但是,由于创业意向是一种意向或动机,是一个连续变量,不是一个点变量[10]。因此,需要采用多项目连续测量法,本研究采用里克特5点计分测题,来对高职生的创业意向进行考察。

二、高职生创业意向的调查

(一)工具

采用编制的调查问卷来进行考察。参照国外与国内的有关问卷,对一些创业人员进行访谈,并对高职院校的创业课程老师、专业老师、学生等进行深度访谈,在此基础上形成初始问卷。对初始问卷在高职院校进行预测,删除与修订了一些题目,然后形成正式调查问卷。

(二)被试

在被试群体的选择上,取浙江、江苏、上海三地的高职院校,随机选定的9个高职院校分属不同专业领域,学生主要为二、三年级学生,每个学校平均发放110份问卷。

(三)数据处理

共回收问卷896份,有效问卷875份,无效问卷21份,有效分析数据875份,男生471人,占52.6%;女生425人,占47.4%。统计处理采用spss11.5与Amos5.0软件。

三、高职生创业意向统计分析

(一)探索性因素分析

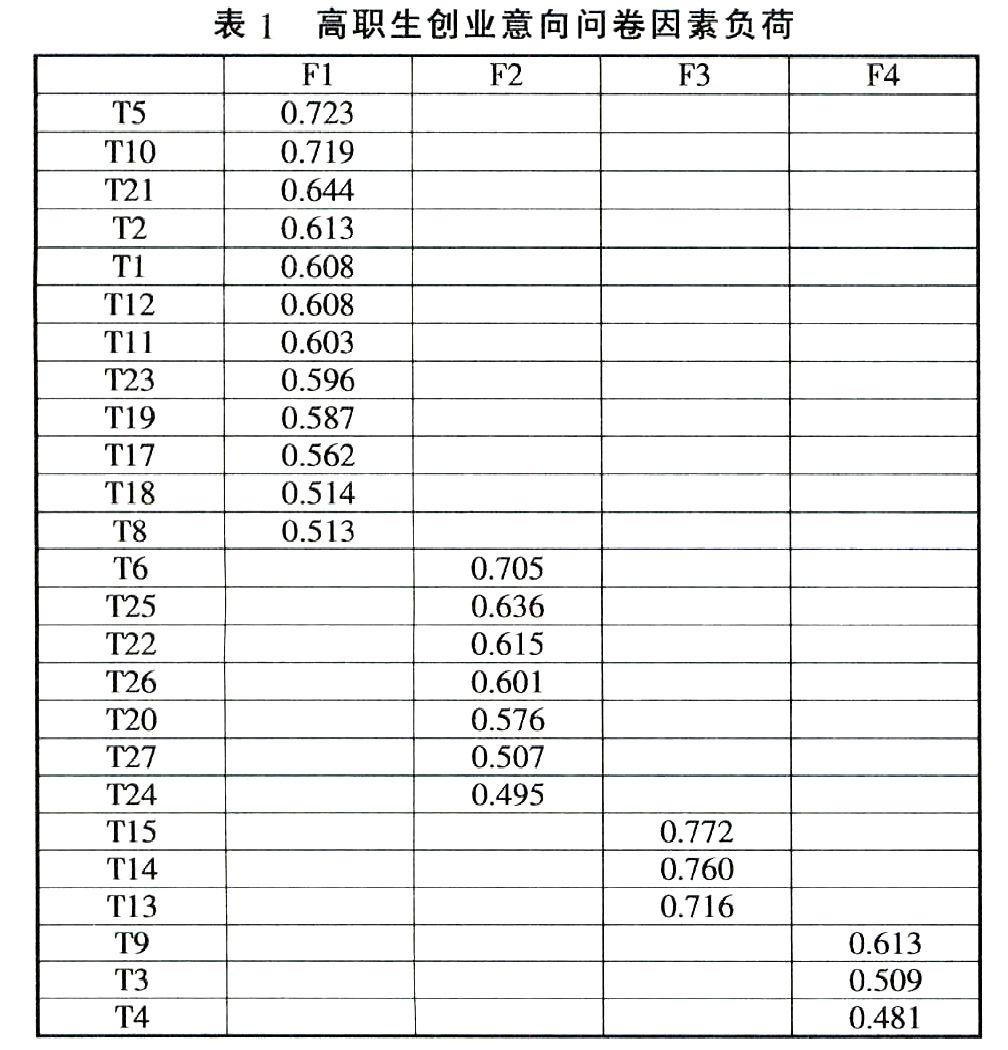

对问卷进行探索性因素分析,各题目的因素负荷都大于0.3,Bartlett值为6932.98,P<0.0001,即相关矩阵不是一个单位矩阵,可以进行因子分析。KMO值为0.914。问卷删掉2个题目,保留25个题目,4个因子累计方差贡献率为58.66%。问卷整个信度为α=0.86。从所得各项主要数据看,问卷具有良好的信度,在编制调查问卷中严谨的步骤,也使问卷具有较好的效度。对四个因子依次命名为:F1代表创业态度、F2代表感知控制、F3代表创业消极预期、F4代表行动倾向(见表1)。

(二)验证性因子分析

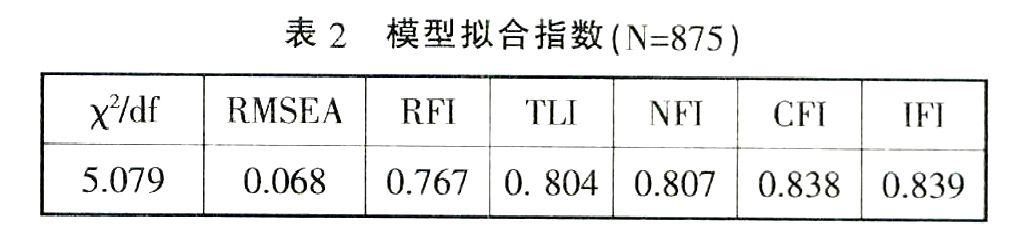

经验证性因子分析,表2中的模型各项拟合指数看,基本符合要求,各路径系数数值都比较高,能够反映该研究的调查结果。依据创意理论对应分析结果可以发现,本研究问卷具有较高的结构效度,可以较好地反应当前高职生创业意向的基本情况。

(三)性别间T检验分析

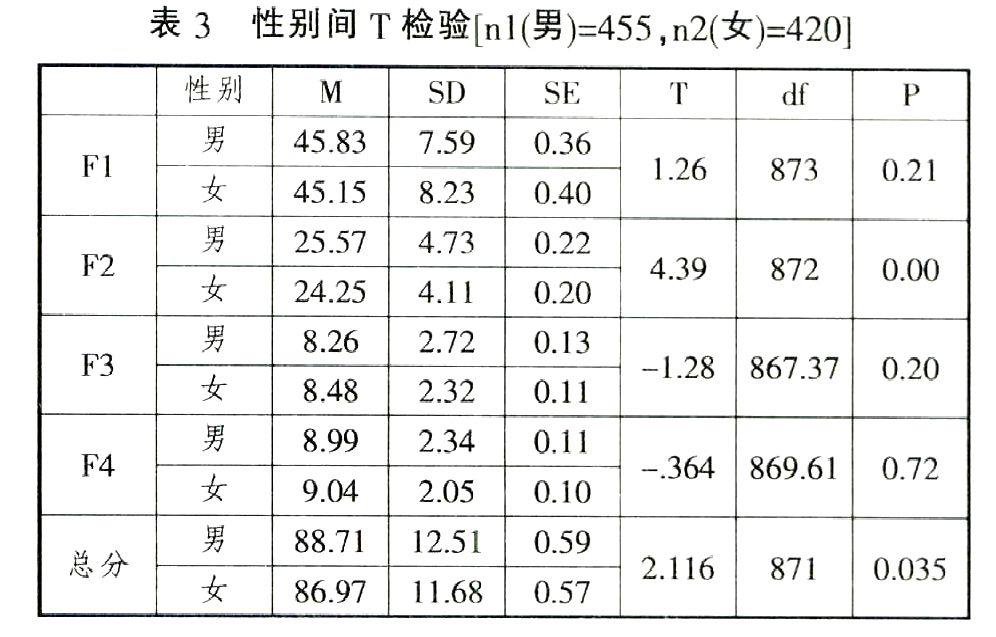

男女性别间的T检验分析表明,在F2感知控制上存在显著的性别差异,男生表现出更积极的一面,显现出男性强的竞争势头与不服输的心理状态,这也与对男性的社会刻板印象相符合。

四、高职生创业意向结果讨论

(一)高职生创业意向问卷设计合理

从探索性因子分析与验证性因子分析的结果看,本调查问卷设计合理,与创业意向模型的众多理论精神一致。由于现有的研究表明创业意向比个体变量和环境变量能更好地预测行为(Krueger, 2000)。本研究的调查也就比较真实地测查了目前长三角地区高职生的创业意向,研究得出的结论具有很强的理论与实践价值。

(二)高职男生创业意向高于高职女生

研究结果表明男女在创业意向上有统计上的差异,也用数据印证了人们的性别刻板印象,国外的一些研究也表明, 男性的创业意向明显高于女性(Wilson, Marlino, Kickul, 2004; Zhao,Seibert, 2005)[11]。在问卷上“做自己喜欢的事情,实现人生目标;为自己打工,自己说了算;您认为自己将来会创业;我更喜欢拥有自己成功的生意胜于收入好的稳定工作”等题目上,更多都集中于传统男性特质上[12],国外学者Ahl(2006)与Lewis(2006)的研究也证实了这一点[13][14]。依据2005年全球创业观察项目(GEM)中的女性创业报告表明,在全球从事创业活动的女性占创业者1/3强[15]。有研究表明,创业意向较低的女性往往把自己创业意向低的原因归结为知识贫乏和理解力不够(Kourilsky,Walstad,1998)。Hollenshead和Wilt(2000)的一项研究表明,当被问及为什么没有攻读MBA时,有45%的女性被调查者(男性只有19%)把关键原因归结为对自己的数学水平缺乏信心。分析者认为尽管这不能直接反映创业自我效能感,但也能在一定程度上说明女性被调查者对自己缺乏自信,尤其在定量研究领域。本研究对高职生的调查与过去有关文献相比,女高职生的创业意向已有很大的提高。国外研究也表明,美国在1970年女性拥有的企业数量只占全部私人企业数量的5%,到了2004年已经达到47.7%。在未来的研究中需要考虑男性化与女性化,而不是仅仅考虑生理上的性别差异。

(三)男女的创业态度表现都比较强

创业态度是创业意向的组成部分,是一种潜在的创业可能性,是感知创业价值在预测创业意向上的前测变量。高职男女生的进取心表现突出,在上海、江苏、浙江三省经济发达,生活相对好于国内其他地区,有很浓厚的创业文化,独生子女比较多,不满足于做企业员工。而且,企业人员流动性比较大,高职生在专业实习中深有体会,这也是促使女生具有与男生相近的高创业态度。表3中显示男生的均数为45.83,女生为45.15,没有统计上的差异,但也存在0.68数据上的差异,男略高于女,由于本研究采用的数据量比较大,数据的误差比较小,这种差异可以说是硬差异,与传统上对男女间差异的刻板印象相一致。

(四)高职生感知控制存在明显差异

感知控制力主要反映的是个体对自己行为能力的感知或预期,是个体对自己行为的感知。研究结果表明男女高职生在感知控制上存在统计上的差异,男生的感知控制高于女生的感知控制。有研究认为当个人认为自己所掌握的资源与机会愈多所预期阻碍愈少时, 个体对行为的感知控制就会变得愈强,也就是说个体越是认为有能力去从事某种活动,其行为意向就越突出。国内近年的一些研究表明感知控制与创业意向之间存在正相关。在调查问卷感知控制题目“认为自己将来会创业;花时间学习创业知识;经营自己的生意比为他人工作更有威信;你能处理好各种人际关系”等题目上,女生不如男生分数高,国外的一些研究也有类似的研究予以佐证。在2008年Wu等通过路径分析研究表明,我国大学生的创业意向可以用行为态度和行为控制感来解释[16]。性别刻板印象与文化背景在解释这种差异中,具有十分重要的地位。

(五)高职生在创业消极预期与行动倾向上呈低分数

高职生在创业消极预期上的消极反应,显示出高职生对创业具有积极的意向。这与前面讨论的创业意向相一致,在相关分析上表现为负相关。近几年江苏、上海、浙江三地的职业教育非常重视学生的自主创业,已毕业学生创业成功的案例,往往是老师课堂上经典的教育模版,对学生的影响极具典型意义;三地政府对创业支持力度比较大,虽然政府的主要政策对高层次人才倾斜,但这对高职生带来的影响不容小觑;目前,一些学校已开展创业教育,尽管还不成熟,但愈来愈显示出成效。高职生已表现出不想作为一个普通打工者的趋向,开始阅读一些有关创业的书籍,通过学习逐渐认识到普通人也可以创业,创业并不是那是非凡人士的专利,可以说这都促使高职生提高了创业意向,增强了自主创业的积极预期。

行动倾向采用反向测试,高职生具有不畏艰险表现,相信还有很多好的创意可以去开发,在商业激烈竞争的市场上,不惧怕没有生存领域,对新创的企业具有很强的信心,这反映出个体内在的行动倾向,如果有积极的环境支持,这些高职生能够大胆去创业,不惧怕面前的困难。

五、结论

研究设计的高职生创业意向调查问卷设计合理,具有较高的效度与信度,验证性因子分析证明其有符合理论构想。问卷统计结果表明高职男生创业意向高于高职女生,在创业态度上男女高职生都表现比较积极,在感知控制上男女高职生存在显著差异,男生的感知控制高于女生的感知控制;高职生在创业消极预期与行动倾向上与总分成负向关联,反映出高职生不惧怕创业具有冒险精神,这与创业态度的高分数相一致,反映出当前高职生具有较强的创业意向。

参考文献:

[1]Bird,B.(1988).Implementing entrepreneurial ideas: The case for intention. Academy of Management Review, 13, 442–453.

[2]简丹丹,段锦云,朱月龙.创业意向的构思测量、影响因素及理论模型[J].心理科学进展,2010, 18(01):162–169.

[3]Norris F, Krueger J R. Competing Models of Entrepreneurial Intentions. Journal of Business Venturing , 2000, 15(5): 411-433.

[4]Krueger N. Impact of Prior Entrepreneurial Exposure on Perceptions of New Venture Feasibility and Desirability. Entrepreneur ship Theory and Practice, 1993, 18( 1) : 5-21.

[5]Thompson E R. Individual entrepreneurial intent: Construct Clarification and development of an internationally reliable metric. Entrepreneur ship Theory and Practice, 2009, 5, 124-131.

[6]Chen C C, Greene P G, Crick A. Does entrepreneurial self-efficacy distinguish entrepreneurs from managers?. Journal of Business Venturing, 1998, 13, 295–316.

[7]Zhao H, Seibert S E. The big five personality dimensions and entrepreneurial status: A meta-analytical review. Journal of Applied Psychology, 2006, 91, 259–271.

[8]Zhao H, Seibert S E, Lumpkin G T. The relationship of personality to entrepreneurial intentions and performance: A meta-analytic review. Journal of Management, 2009, 4, 1–24.

[9]范巍,王重鸣.创业意愿维度结构的验证性因素分析[J].人类工效学, 2006, 12(01) : 14-16.

[10]范巍,王重鸣.创业倾向影响因素研究.心理科学[J].2004, 27, 1087–1090.

[11]Wilson F, Kickul J, Marlino D. Gender, entrepreneurial self-efficacy, and entrepreneurial career intentions: Implications for entrepreneurship education. Entrepreneurship Theory and Practice, 2007, 5, 1042–2587.

[12]Wilson F, Marlino D, Kickul J. Our entrepreneurial future: Examining the diverse attitudes and motivations of teens across gender and ethnic identity. Journal of Developmental Entrepreneurship, 2004, 9, 177–197.

[13]Ahl H. Why research on women entrepreneurs needs new directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 2006, 30, 595–621.

[14]Lewis P.The quest for invisibility: Female entrepreneurs and the masculine norm of entrepreneurship. Gender, Work & Organization, 2006, 13, 453–469.

[15]李嘉,张骁,杨忠.性别差异对创业的影响研究文献综述[J].科技进步与对策, 2009, 26 (24): 190-194.

[16]马占杰.国外创业意向研究前沿探析[J].外国经济与管理, 2010, 32(4): 9-15.

责任编辑 王国光