从王澍获普利茨克奖看我国建筑师的培养*

杜宏武

(华南理工大学建筑学院亚热带建筑科学国家重点实验室,广东 广州 510641)

2012年中国建筑界的一大新闻无疑当属王澍获得2012年度普利茨克建筑奖,这一事件近来持续发酵,不但引发国内建筑界的广泛关注和深入思考,公共媒体也十分关注,一众网友更是欢呼有加。作为王澍东南大学建筑系的学弟,笔者对其人其事有些了解,觉得有些问题值得探讨。

一、普利茨克建筑奖的地位

国际建筑界拥有多项知名奖项,有授予某种建筑类型的,有面向特定地区或文化圈的 (如伊斯兰世界的阿·卡汉建筑奖);各国建筑师学会的奖项中最有国际影响的当属英国皇家建筑师学会的RIBA金质奖和美国建筑师学会的AIA金质奖;由基金会颁发的建筑奖则以美国的普利茨克建筑奖、欧洲的密斯奖和日本的高松殿下世界文化奖三者最具国际性地位。

其中普利茨克建筑奖素有“建筑界的诺贝尔奖”之称,授予全球有卓越贡献的建筑师个人,与其它知名的建筑界奖项相比,其严格而特别的评审制度保证了它在国际上首屈一指的影响力[1]。它采用开放提名制度,评委会成员通过对候选建筑师的作品进行实地体验考察的方式作出判断,而不依赖书面文字图片下结论;普利茨克建筑奖之所以被专业界普遍认可,还在于它的评判标准坚持以高品质为准则,而不以潮流为依据;而它同时也为公众广泛认同,则在于其注重媒体宣传和仪式感,重视贴近大众的建筑社会教育功能,其颁奖典礼场所都经过精心选择,如本届普利茨克建筑奖已于2012年5月25日在人民大会堂颁发。

在全世界迄今仅三十多位普利茨克建筑奖获奖者之中,49岁的王澍是最年轻者之一。颁发这一大奖的凯悦基金会主席普利茨克指出,“中国最近的城市化过程引起争议:建筑是应当以传统为基础还是应当展望未来。就像任何伟大的建筑一样,王澍的设计超越了那场争论,产生没有时间限制、深深植根于自身环境又具有普遍性的建筑”[2]。评委会看中王澍,正是在于他长期孤独地坚持着对中国传统建筑空间和意境的现代传承。

2010年王澍凭作品“衰变的穹顶”获威尼斯建筑双年展特别荣誉奖,2011年王澍获颁法国建筑学院金奖,并被哈佛大学研究生院聘为2011—2012学年度“丹下健三”荣誉讲席教授,今年获得普利茨克建筑奖应属水到渠成。

二、王澍其人及其获奖的价值与意义

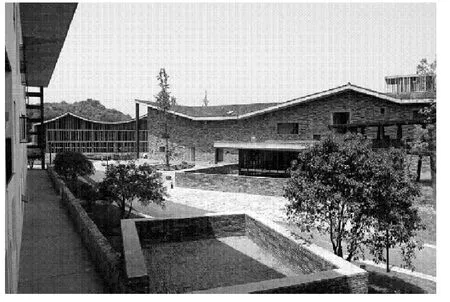

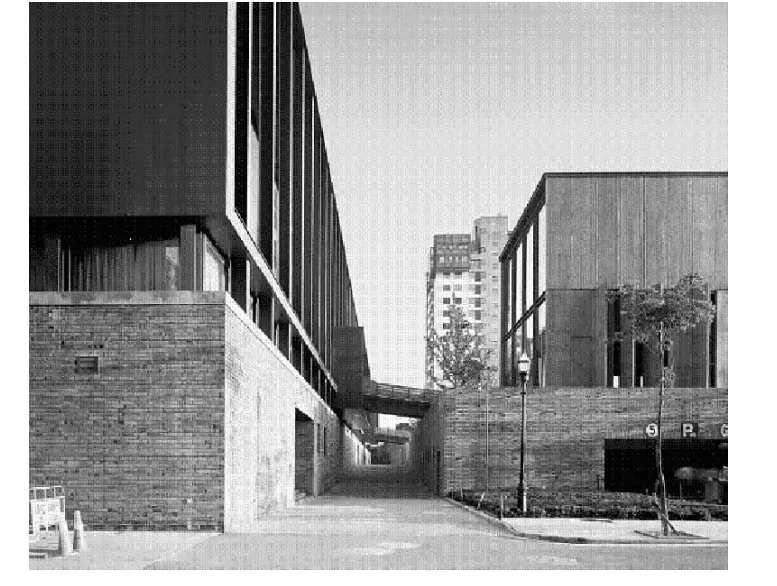

王澍1963年出生于新疆乌鲁木齐,十岁时迁到西安上学,1981年入南京工学院 (1988年更名为东南大学)建筑系就读,1985年本科毕业就读研究生,1988年研究生毕业后到浙江美术学院工作[3]。王澍到杭州后自1988到1998年的十年内,除了自己一套60平方米公寓的室内设计、浙江海宁一座3600平方米青少年活动中心的设计和零星的应景设计,十年内没有一个像样的设计任务,而是终日像中国传统文人一样寄情山水,或与工匠在一起琢磨真实建造的传统经验。王澍身在人文气息浓厚而宽松的杭州隐居多年,厚积而薄发,直到2000年才完成了他第一个主要作品——苏州大学文正学院图书馆 (图1),他终于等来了这样的创作机会,也实属他到同济大学就读博士的机缘;随后是中国美术学院象山校区 (图2)、宁波当代美术馆 (图3)、宁波历史博物馆 (图4)等一批代表作的问世[4,5]。

图1 苏州大学文正学院图书馆

图2 中国美院象山校区一二期工程

图3 宁波当代美术馆

图4 宁波历史博物馆

王澍早年为建筑界人士了解,是由于广为流传的所谓中国只有“一个半建筑师”的故事。这个故事经过建筑界多年的传播,已出现多个版本,最流行也最能证明王澍之“狂”的版本是,他称自己是那“一个”建筑师,而导师齐康则是剩下的半个建筑师。齐康先生则证实,王澍是在硕士毕业答辩时声称“中国只有一个半建筑师,杨廷宝是一个,齐老师算半个。”对在座的老先生们颇有不敬。多年之后,据齐先生回忆,王澍对此当年旧事嘿嘿一笑,承认自己当年是“年幼无知”[6]。

王澍的这个奖,正如他的研究生导师齐康院士感慨的那样,“那个奖很大,中国人没人拿过。”这个奖是国际建筑界对日渐成长的坚持本土创作意识的中国建筑师的认可的开始,相信王澍获奖的案例,不会成为今后本土建筑师获得此类重要国际建筑奖的孤例。

王澍获普利茨克建筑奖的意义是重大的,它鼓舞了一大批立足本土设计的建筑师。让他们看到中国建筑文化的传承并非遥不可及,而是已经显露出一条朦胧之路。这一事件,无论是否真如有的评论者所说,标志着到了我们实现“价值输出”的时刻,无可置疑的是,这个奖将极大激发本土建筑师的文化自信心和立足本土创新的意识。这样的一个奖项,无疑是一个重要标志,表明中国建筑师开始走上了世界舞台,站在了与世界顶尖建筑师同台对话的位置,而之前,我们的建筑设计作品缺少在世界范围内的话语权。

王澍的受教育经历中并没有一滴洋墨水,让人们意识到不是非要到国外完整学习了西方建筑之后才能有所创新和出类拔萃。王澍的获奖是对当代居于主流地位和意识的西方建筑思潮及其国内过于泛滥的实践的一次反思,也证明本土院校一样可以培养出世界级建筑大师。

当然对待这个奖,既要看到这些年本土建筑师的明显进步,也不要把一个个案看成整个中国本土建筑师群体的突破,要充分认识到王澍的某种不可复制性。事实上,王澍长期是国内建筑界的“非主流”和“另类”,并长期坚持对国内建筑界和建筑教育的尖锐批评。

这个奖,当然带有明显的西方价值口味,不过这个具有广泛认同的奖客观上代表了一种认可,建筑界可以有充分的自信力予以接受。

三、王澍获奖对本土建筑师培养与成长的启示

1.呼唤更加包容和多元的社会氛围

每个时代的建筑师的创作机会和人生际遇有很大差别,王澍的成功无疑也得益于国家发展带来的更多的创作机会和创作条件,这一点明显好过前辈建筑师。即使是解放前曾是国民政府“御用建筑师”的杨廷宝先生,解放后能拿出的作品不多,除了北京和平饭店之外,北京火车站属于杨指导下的集体创作。比杨晚一辈的齐康院士创作机遇就好很多,在其鼎盛时期,主持设计的作品曾在上世纪八十年代全国十大建筑评选中独占三席,但齐先生也曾对九十年代中后期以后开放发达地区的建筑师拥有众多大型重要建筑的创作机会而感慨地说:“我的作品规模没有这么大”。

中国美院的校长、宁波人民和宁波的市长能接受象山校区、宁波当代美术馆、宁波历史博物馆这样“并不光鲜”的标志性新建筑,而使这些具有鲜明王澍风格的作品得以实现,无疑表明其开放的意识、较高的审美品位和对创新的认可与包容。江南地区特有的历史感和文人气息,看来并未中断传承。

我们的国家和社会经过这么多年改革开放,已经可以用宽厚平和的态度包容像王澍这样的个性建筑师,而更加多元的社会氛围、更加公平宽松的建筑创作环境将会进一步促进本土建筑师的成长。

2.建筑院校的教育责任

王澍的成功不能不从他所受的正规建筑学教育说起,即使王澍是其所称的自学成才,也是在正规的教育框架下的自学成才,与安藤忠雄完全没进过正规建筑学院有很大不同。

王澍1981年~1988年在南京工学院建筑系就读的七年,正值改革开放不久,国内知识界思想极其活跃,西方各类文化思潮大举涌入中国,深刻影响着建筑界。当时的建筑学学生思想极为活跃而富有使命感,又善于很快吸收新思想,王澍应是其中最叛经离道者之一。笔者入学的1988年,与王澍本科及硕士同学的张雷、贾培思正好留校任教,上课时谈及当年激进的学生与老师们经常发生的学术辩论,张雷曾表示“老师争不过我们”。

当时的研究生数量很少,理论视野更为广泛,更有使命感和批判性。当年在一次全国建筑学研究生学术交流活动中,研究生们发言激进,王澍的口号是“中国没有建筑师!”,某女生则声称“中国没有男人!”(其时日本银幕硬汉高仓健正大行其道),因开另一个会偶然受邀到场的刘管平先生,忍不住反问,“难道我不是男人?”①源自笔者2012年对刘管平先生的采访。

回过头来看,这样的激进在整个社会改革开放的历史洪流中只不过是几朵细小的浪花,代表了那个愤青的时代,正如王澍所说,“很多人都在批判,我则在问一个问题:批判完了我们做什么?”

值得庆幸的是,作为国内历史最早的建筑系,尽管传统深厚,南工建筑系终究表现出她具备的包容性。就算王澍大二就宣布没有老师可以教他,大三就为表现图的画法带着三四个学生去和教授谈判。硕士毕业论文《死屋手记》映射了建筑系和当时的中国建筑学界,他的一些诉求得到了回应,而他的论文答辩还是全票通过了,只是因为不太符合学术论文写作规范而未拿到硕士学位证书。

王澍在少年时期就有机会接受艺术和哲学的熏陶而文化早熟,也就难怪他早早就宣称没有老师可以教他了。最有才华的学生在某些方面超过自己的老师并不奇怪,老师也不必过于为此而惭愧,所谓“弟子不必不如师”。这种现象在改革开放初早几届的建筑学学生中并不鲜见。反过来,教师从学生那里学到东西、获得启发也是再正常不过了,连齐康院士也说他曾把王澍和他的对话录音,以研究他的发言。[6]

王澍曾说,这种反叛的精神都源自时任南京工学院校长钱钟韩对各系新生代表训话时所说的“不要迷信老师”。不但在南京工学院棱角分明,对自己攻读博士学位的同济大学,王澍一样展开过批评。王澍选择去同济大学跟随卢济威先生读博士,应该是长期蛰居杭州之后的破茧之举,他的博士论文同样不太合乎学位论文规范,王建国教授说“没有条条框框”、“写得像小说”,而论文评阅人之一刘管平先生则称“很有特点”。

毫无疑问,南京工学院的求学经历对王澍是重要的,没有这个经历,愤青王澍成不了建筑师王澍;没有什么既成框架的中国美院和更休闲适意的杭州,以及到同济读博士,都不能造就今天的王澍。这或许表明,一个建筑师的成长在不同阶段需要不同养分的滋润。

王澍的成就也表明,建筑学教育需要更加浓厚的学术氛围、创新意识和差异化的教学风格。从这个意义上讲,作为建筑教育者的身份,王澍带领的中国美院建筑艺术学院可能开辟另一番天地、造就又一个“另类”的建筑教育的创新群体。王澍任院长的中国美院建筑艺术学院已经发展了一整套不同于老八校的教育体系和培养方案,学生第一年需要学习木工 (传统木工和现代木工结合)、砌筑砖石、练习书法,并强调传统艺术哲学、山水画论这样的国学课程,尤其强调像传统中国文人建筑师那样的身体力行的现场性教学,力图把学生培养成“哲匠”[7]。

王澍认为当前国内建筑学教育对学生只教授职业性技能而欠缺独立的判断、自由的学术和社会责任、伦理、哲学的培养,把自己等同于职业技术学校,处于一种建筑学教育的“失语”状态。对他这种教育理念的实际效果可以长期观察,其某些方面的启发肯定存在,也是值得期盼的。

3.传统文化的滋养

从王澍的生活经历看,除了出生地乌鲁木齐,他在青少年、求学和步入社会的各个时期生活过的城市北京、西安、南京、杭州,都是中国最具深厚人文底蕴的城市。尽管王澍本人没有对在北京、西安和南京的生活对自己施加的文化影响加以评述,但同样在古都西安度过了中学时代的笔者相信这种潜移默化的影响是存在的。

单纯的物质环境决定论是肤浅的,但杭州这座诗情画意的城市的多年生活给文人王澍的影响却是毋庸置疑的。王澍多年来以一种放松的心态游走于杭州城内、西湖岸边,在获得自然山水浸染的同时,又通过大量阅读获得中国传统文化的滋养。王澍多年不看建筑学书籍,而从哲学、其它艺术形式的“杂书”中获得营养,似乎为了忘却之后的价值重塑。正如武林高手达到一定境界后需要忘掉具体招式,变有形为无形,从具体到精神。岭南建筑大师莫伯治晚年的书斋里几乎没有一本建筑专业书,应该属于同样道理。

4.建筑师的自我塑造

王澍走上世界舞台,以中国这么大的建设量和这么多建筑师有其必然性,他的成功之路能给中国本土建筑师以深刻的启发。笔者认为,王澍拥有极强的自我塑造意识,更随性而动,言语看似偏激,行动并不鲁莽。他自称首先是个文人,其次才是一个“做房子的”,王澍所具备的传统的中国文人性格具备以下几个特点:

追求卓越:“一个半建筑师”的故事其实很能说明王澍追求卓越的意识,一种探寻中国建筑文化传承之路的历史使命感。正如齐康教授评价,年轻人狂一点没什么,现在的年轻人就缺少这种狂。这种狂背后是其追求卓越的精英意识和舍我其谁的使命感,这是成功的重要前提。

坚守理想:从王澍的作品能看到他对中国传统建筑文化传承的思索,看到的是对建筑理想的孜孜以求。落实在创作中,他的作品反映出某种一脉相承的神韵。之前曾有学者评价很多欧美建筑师为坚守个人风格甚至不惜失去中标机会,而目前国内建筑师们大多还倾向于应景式、生产性的设计作业,社会流行什么就提供什么,看似作品等身而风格千差万别,实则缺乏内涵和个性。

因为坚守理想,王澍才能耐得住寂寞和经济的窘迫,十年不做设计,靠太太工资养活,而“愿意做慢的事情”,也才能抵御金钱的诱惑和急功近利的思想。

突出的个性和批判精神:王澍为圈内人关注还在于他始终保持着一种尖锐的批判性,除了他天性中的批判意识,或许更重要的是他长期游离于传统的建筑圈子外围,刻意保持了和主流圈子的距离,所以可能以旁观的眼光展开批评。

个性的张扬与作品的突出风格之间或许有天然的联系,许多知名建筑师都有这样那样的个性故事,相对于某些国外建筑师的张扬甚至狂妄,王澍并不显突出。

身体力行的哲匠意识:王澍在杭州的很长一段时间的生活有点像我国古代文人隐士的耕读生活,除了寄情山水和思考,就是身体力行地参与到工匠的真实建造过程,这种亲力亲为使王澍能够从自然山水中体会细腻的建筑空间变化,帮助他精确地控制作品的很多细节,这正是古代文人营造自己园林宅院的方式。这种细致而深入的创作哲学和设计方法正是快速多变时代的本土建筑界所缺少的。

5.“业余工作状态”的启示

王澍的个人“业余建筑工作室”规模很小,除了自己和夫人,其余就是几个学生。相对于当下国有大中型设计院的体制,其优势是建筑师能专注于创作本身并发挥个性,而大院则拥有应对大型复杂公建的人力和技术储备,当前很多设计院采用主持建筑师工作室制度有助于化解这些矛盾。

王澍得以成功化蝶,对很多有潜质的本土建筑师是一个很大的鼓励。建筑界应该对这样的小型设计机构予以扶持,比如设计招标文件不一定过多规定规模、固定资产、以往业绩等,给年轻建筑师脱颖而出的机会。

与国内当下巨大的建设量和一年毕业这么多建筑学学生相比,一个王澍太少了,时代呼唤更多的本土建筑师能脱颖而出。

现在就断言王澍已走出了一条本土建筑的清晰发展道路为时尚早,但毫无疑义的是,王澍的获奖能给本土建筑师提供参照,甚至可以作为某种借鉴而审视自身的不足,提升整个建筑界进步的动力。期待着王澍获奖事件能给本土建筑的发展、本土建筑师的培养提供一次助推。

[1]黄健敏.建筑佳冠:普里茨克建筑大师 [M].北京:生活·读书·新知三联书店,2006.6:1-5.

[2]沈斐.中国建筑师王澍获“世界建筑界最高奖”[EB/OL](2012-02-28) [2013-06-10]news.163.com/12/0228/11/7RBIRM8J0001124J.html.

[3]李乃清.王澍:城市化的逆行者 [J].南方人物周刊.2010,(38):50-53.

[4]王澍.我们需要一种重新进入自然的哲学 [J].世界建筑.2012,(5):20-21.

[5]李翔宁.作为抵抗的建筑学——王澍和他的建筑 [J].世界建筑.2012,(5):30.

[6]金凤.建筑“诺奖”获得者王澍:不守规矩的人 [N].现代快报.2012-02-29(F4).

[7]史建,冯恪如.王澍访谈——恢复想像的中国建筑教育传统[J].世界建筑.2012,(5):24-29.

——建筑界的“诗意”雕塑家