广东省进出口贸易中隐含碳估算及分析

王凤棠

(华南理工大学经济与贸易学院,广东省 广州市 510006)

一、引言

现今我国进出口贸易无论是在数量还是范围上都迅速扩大,中国与越来越多的国家尤其是发达国家有着贸易往来。自《京都议定书》颁布以来,碳减排已逐渐被提上了日程,得到越来越多国家的重视,同时从我国大量进口商品的发达国家,曾提出了征收碳关税的手段来限制我国产品的进入。可以预知,全球经济一体化的日益扩大和碳排放得到重视将为国家的环境政策增加复杂性。

同时,通过进出口贸易,生产过程中产生的污染的责任已变成可转嫁的。即使进口国大量消费着高排放量的产品,然而,实际的排放是在生产国,而常规上需要承担处理和生产监管责任的也往往是生产国,而不是消费国。另外,国际化的协定如《京都议定书》都会以排放位置的治理为最根本的目标,而不是导致排放量增长的最终消费国。这就对出口大国造成了较大的碳减排压力。

针对碳减排压力,如广东这样的贸易大省,会考虑到减少高碳排放产业的生产进而降低出口来使国内的碳排放总量降低,然而,产量的降低必定会影响经济的预期变化。经济增长减缓或者停滞对于广东省,乃至全国来说都是不可行的。所以,可以从产业结构和每个产业的产品单位生产碳排放量角度进行考虑,来降低出口的碳排放量。目前二氧化碳排放量检测和管理方面的缺陷是,没有全面的相关数据可以监控由于贸易流量而引致的二氧化碳排放量。本文就是旨在以产业为单位,计算出广东省进出口贸易中隐含碳含量,以此为依据再对出口的产业结构进行分析和提出改进建议。

二、文献综述

在关于贸易与环境的文献中,一个共同的结论是,发达国家将自己较重的环境负荷都移至工业化程度较低的国家。例如,一项研究发现,日本和美国都是主要的六种污染物中 (不包括二氧化碳)四种污染物的净进口国[1]。其他研究人员研究发现,六个最大的经合组织国家都是消费所嵌入性污染物的净进口国,于是他们有效地将一部分消费产生的环境重担转移到了其他国家。西欧总碳排放量中的13%是进口碳[2]。

另一方面,碳的净出口国既包括存在新兴产业的中等收入发展中国家也包括一些出口资源密集和能源密集商品的发达国家。一项关于巴西的进出口的能源和碳含量的研究发现在整个20世纪90年代,有7%的国家碳排放是净出口的[3]。1995年,经合组织的研究报告估计,中国和俄罗斯的净碳出口大致与经合组织净碳进口齐平,或者相当于5%的经合组织当地排放。令人咂舌的是,文章中还计算出,巴西是一个净碳进口国[4]15。

尽管经合组织作为一个整体是净碳进口商,但是个别国家差距很大。同样的研究,针对20个大型经合组织经济体,发现来自澳大利亚、加拿大、捷克共和国、丹麦、芬兰、荷兰、挪威、波兰的碳净出口,与在匈牙利的碳交易总量一样,以及净碳进口到其它国家,包括美国,日本,韩国,以及所有欧洲经济体的量是大致一样的[5]。

其他研究也得出了类似的但并不相同的调查结果,单一国家的大量分析估算有澳大利亚[6],挪威[7]、瑞典[8]和芬兰[9]的碳净出口;而贸易中碳进出口大概相等的是西班牙[10]、丹麦[11]。而多国模型则代表着国家间更多的复杂的相互作用,当在密切相关的经济体之间建模时这种相关性更加明显,这正如在丹麦和相邻五国的研究中所见[12]。对于最近进展的有价值文献,可见Wiedmann等的文章。

张德英[13]和谭丹利用投入产出模型,分别对我国的碳源排放量进行了估算,基于此对不同产业与碳排放的关系开展了相关研究[14];陈红敏等运用投入产出方法,计量包含在工业生产过程中的碳排放量大的产业部门隐含碳的含量,并进行了分析[15]。齐晔等通过投入产出法求出我国各部门生产中所需要的固体、液体和气体燃料消耗量。再通过实物转换系数,求得各个部门的碳耗系数,进而求得各个部门的碳消耗量,其结论是:中国在1997年至2006年的进出口贸易中的隐含碳含量都在逐年增加,出口中总的隐含碳量是大于进口中总的隐含碳含量的,即我国是隐含碳的净出口国。另外,该研究最终还得出结论:大卫李嘉图提出的比较优势理论虽然使世界上处于不同经济发展阶段的不同国家通过进出口的商品交换带来了经济上的利益和发展,但是却损害了环境,因此,商品交换的同时先进技术的转让也是非常有益的[16]。刘强等利用全生命周期评价的方法,对中国出口贸易中的46种重点产品进行分类,分为能源类产品、高耗能产品和大宗贸易产品,并分别对其碳排放量和载能量进行了计算和分析,并在此基础上提出了相应的政策建议[17];沈利生运用投入产出模型计算得出了我国出口每万元的商品所耗费的标煤吨数和进口每万元的商品节省的标煤吨数,即出口和进口中的单位隐含碳,其结果发现,在2003年到2006年,我国的单位出口量对应耗费的标煤量都小于单位进口量对应耗费的标煤量,虽然一般研究认为我国的能源利用率不高,其出口也多是高耗能的企业,但是此结果却证明我国现在的进出口贸易对节约能源消费是有帮助的,对降低单位产值能耗也是有益的。而且研究还发现,每年的单位出口量对应的耗能量在整体上升,即出口产品结构趋于不利于减排。而同时,单位进口量对应的省能量也在下降,这说明我国进出口贸易对整体的节能贡献越来越小[18]。另外,魏本勇等基于投入产出分析研究中国2002年国际贸易的碳排放时计算得到,中国因对外贸易而替国外净排放的碳量为22.60~168.14Mt,占国内一次能源消费碳排放的2.03%~15.09%。在2002年中,本国因为从国外进口而“节省”的总碳排放为120.08~307.89 Mt,占到社会总需求排放的9.73% ~24.95%[19]。刘宇研究计算了广东省的二氧化碳排放现状,其以广东省的独立生态系统为总的研究对象,分析计算了这个系统内部所有二氧化碳的排放量,即在土壤以及人与动物的呼吸、生物质转化及植被变化、工业生产等方面二氧化碳的排放量。其结果发现广东省的二氧化碳排放量无论是总排放量还是人均排放量都很高,在全国平均水平之上,并为政府和社会提出了节能减排的政策建议[20]。余慧超在对中美商品贸易的碳排放转移量计算中,同样运用了投入产出方法,对不同产业的碳泄漏进行了对比[21]。

三、广东省进出口贸易与碳排放的现状分析

我国已多次受到了来自世界组织和各国的促进碳减排的警告。但是,需要重视的是,中国不仅仅有着巨大的碳排放量,同时也有着庞大的贸易量。文章开篇已经提到,国际贸易在其有利的一面不仅仅是国际产业分工的体现,但是,其不利的一面是导致一个国家的二氧化碳等气体排放变化的重要诱因。而且我国出口中较多的能源密集型且排放量大的产品。

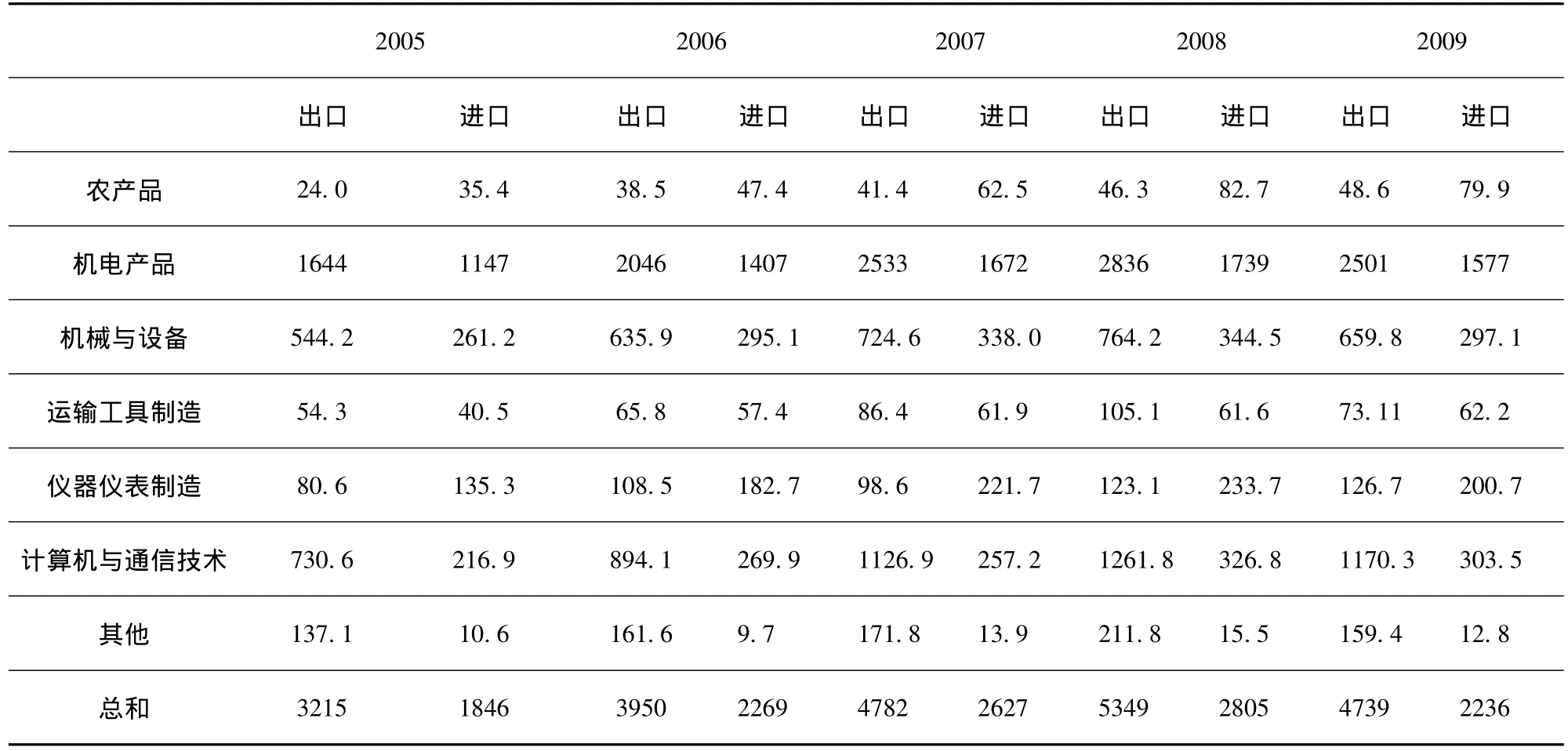

广东省作为中国数一数二的制造业大省和贸易大省,其因为出口而为他国转移的碳排放量可想而知:中科院南海海洋研究所展示的调查结果表明,广东2009年二氧化碳排放达到3.2473亿t,占全国排放总量的比例超过10%,其中火电、水泥、钢铁为排放大户[22]。而根据2009年广东省统计年鉴数据,出口总额占全省生产总值的比例是9.092%,在出口中电器及电子产品所占比例是38.04%,机电产品占到69.68%。这些碳排放量高的产品所占的高比例说明了广东省的出口大大增加了其二氧化碳等气体排放量,也减少了进口国的温室气体排放量[23]。可见,二氧化碳的产生与广东的制造业有不可分割的联系。从2005年至2009年的广东省统计年鉴分析中提取出的针对按产品类型,即部门分的进出口额,结合本文的研究目的,对所有部门进行合并和提出后,得到以下7个部门的进出口贸易额。

表2-1 广东省按产品类型分进出口 单位:亿美元

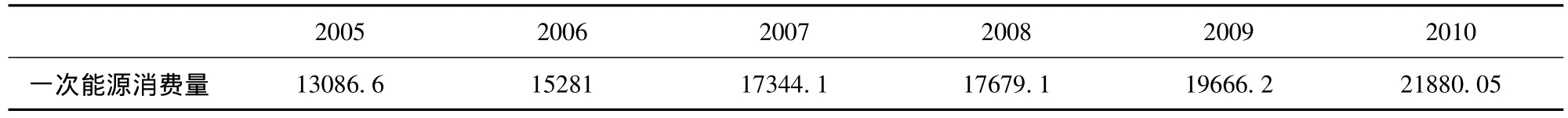

从上表中广东省按产品类型的进出口贸易中可以看出,2005年至2009年中进出口数额较大的分别是机电产品、机械与设备、计算机与通信技术行业,其出口额都远远大于进口,且呈现逐年递增的趋势。需要指出的是,广东省统计年鉴中按产品类型的进出口量中并没有对制造业的数据进行统计,但制造业是广东省出口的重头行业。同时,还可以在广东省统计年鉴中找到连续五年的终端能源消费量和一次能源消费量,终端能源消费是一次能源消费量减去能源加工、转化和储运这三个中间环节的损失和能源工业所用能源后的能源量[24],由于本文旨在计算进出口贸易中隐含碳量,所以采用一次能源消费量。五年的能源消费量见下表:

表2-2 一次能源消费量 单位:万吨标准煤

从上表可以看到,五年的能源消费总量呈整体稳定上升的状态,其排放量基数较大,且每年的增长率较高。2008年的一次能源消费量并没有因为出口量和进口量的减少和美国金融危机对经济的影响而有减少。

由上文可发现,广东省出口量即使减少,但是一次能源消费量仍然有增无减。一次能源消费量包括其增量是不随着出口或者进口量的变化而有所改变的。广东省出口的产品中大多属于机电行业、计算机制造业、制造业,且贸易顺差巨大,但是其技术含量并不高,而发达国家出口的产品却以技术密集型产品和服务业产品为主,所以,广东省为其进口国转移排放的温室气体量相当可观。那么应该如何来估算这些转移排放?本文将就这方面展开研究。

四、隐含碳的计量方法

(一)隐含碳概念

隐含碳,又称“虚拟”碳,为产品从原料到成品各环节直接、间接所排放的碳。是指在一个产业部门的生产链中,一件产品在整个生产过程所排放的二氧化碳量,其既包括为了得到最终产品产生的直接排放,也包括在整个生产过程中的间接排放[25]。本文对隐含碳的应用,则是从进出口贸易的角度,得到进口国进口的产品,其生产为出口国增加了多少二氧化碳排放量,即进行了多少转移排放。Embodied的核算原理和投入产出相似,因此,在计算内涵资源的时候有较多研究都用到了投入产出法。

(二)隐含碳计算方法分析

以上概念说明,隐含碳不仅仅是单纯的能源排放,更包括过程中排放的碳、进出口商品中的内含碳,所以在计算过程中,就不像简单计算直接能源排放量那么简单。每个国家产品生产的直接能耗强度可通过技术参数和相关的核算数据得到。例如,发电耗煤在355克/千瓦时左右,生产一吨化肥就要1.5-1.8吨煤,水泥综合能耗则为147.53千克标准煤/吨,等等此类。但这些能耗系数仅仅指出中国出口贸易产生的直接能源消耗,即中国若不进行出口贸易所能“节省”的能源。但是却大大忽略了生产过程中排放出的碳,所以,需要采取特定的方法来进行计算,在计算我国工业生产过程中以及进出口贸易中的隐含碳有几类计量方法。

1.构建计算模型法

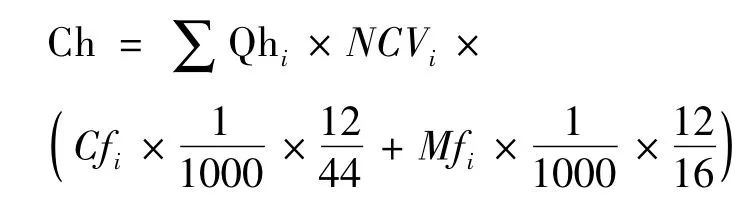

可以通过构建能源消费的碳排放模型来进行计算:碳排放总量=化石能源碳排放+农村生物质能源碳排放,其计算式是:

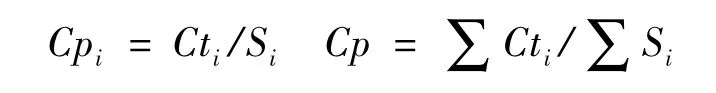

其中,Ch表示化石能源消费碳排放总量,Qhi指的是第i种化石能源消费量,NCVi指能源发热值,Cfi、Mfi分别是CO2和CH4的缺省因子,NCVi、CFi、Mfi均采用的是IPCC制定的数值。同时,还可采用如下公式计算出产业空间的碳排放强度:

上式中,Cpi、Cp分别指在一个地区范围内的产业空间的碳排放强度和各类产业空间的碳排放强度,而i为不同产业空间类型,Si和Cti则代表这每种空间的产业用地面积及对应的碳排放量。但是我们无从得到每一种进出口产品生产中对每一种化石燃料的消耗数量,以及缺省CO2的排放因子和缺省CH4排放因子。

2.生命周期评价法

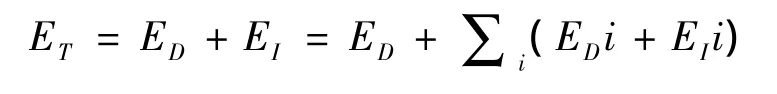

生命周期评价 (Life Cycle Assessment,LCA)的方法来测量我国出口贸易中的碳排放量和出口产品中的载能量。其载能量公式如下:

其中ET即是某种出口产品的总的载能量,ED是指直接耗能量;EI指间接耗能量,EDi指生产过程中的间接耗能量,EIi指原材料或者中间产品所包含的耗能量[26]。本文作者在试图采用此法计算时并无法得到一个产品在生产过程中的直接和间接耗能量,其数据要求较高,本文不予采纳。

3.投入产出模型

投入产出分析最初由列昂惕夫 (1941)提出,它是以数学形式表达,即投入产出表,所体现的国民经济各部门生产与分配使用之间的平衡关系,或国民经济各部门生产与各种消耗之间的平衡关系。作为一种科学计量的方法来说,是研究各经济体(公司或者企业经济单位、部门经济、地区经济、国民经济)中各个产业或者部分之间其最终产出所需要的投入量以及两者之间的相互关系的计算方法。并最早由伊萨德 (1951)钱纳里 (1953),摩西 (1955)扩展到区域间和国际间贸易【26】。

在投入产出模型中,最需要阐述的概念便是物质消耗系数,其包括完全消耗系数和直接消耗系数。

直接消耗系数,指的是j部门在整个生产过程中,在生产链上其单位总产出对包括自身在内的各个产品部门的产品或服务的直接消耗数量。其计算方法较为简单,就是j部门生产一单位的产品所消耗的x部门的产品或服务量除以j部门的总投入。而由直接消耗系数构成的矩阵就是直接消耗矩阵。它是计算完全消耗系数的基础。

完全消耗系数,是指的一个部门最终产品的单位产出,其直接消耗和间接消耗的各个部门的产品和服务数量总和。它是利用直接消耗矩阵A经过 (EA)-1-E后得到的。它可以反映出部门与部门之间直接与间接的关系。能够揭示出部门间的完全消耗关系,是投入产出分析所特有的功能,是投入产出分析之所以具有重要广泛的应用价值的原因所在。

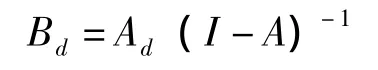

除了以上的直接消耗系数和完全消耗系数,还有几类其它消耗系数:折旧系数,可先通过生产过程中的折旧额除以生产的总投入得到直接折旧系数,后再通过公式得到完全折旧系数。劳动消耗系数,先通过某个部门的产品在生产过程中所投入的劳动报酬除以总的投入得出直接劳动消耗系数,后通过公式得出完全劳动消耗系数。社会纯收入系数,通过某部门产品在生产过程中所形成的纯收入除以总的投入,得出直接社会收入系数,后再经过公式得出完全社会纯收入系数。以上无论是物质消耗系数还是其他系数,都是通过投入产出得到直接消耗系数矩阵,带入如下公式,就可以得到完全消耗系数,公式如下:

接下来将对投入产出模型的实际操作步骤和方法进行阐述,下文将通过投入产出模型和根据广东省投入产出表整理得到的数据进行计量。

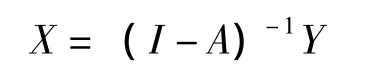

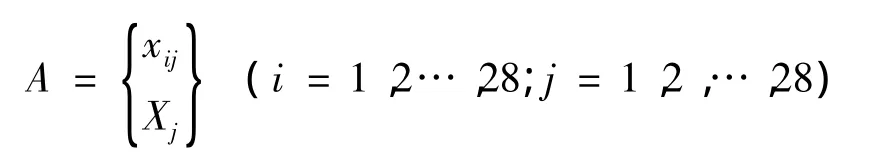

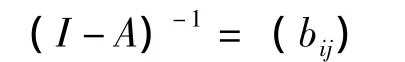

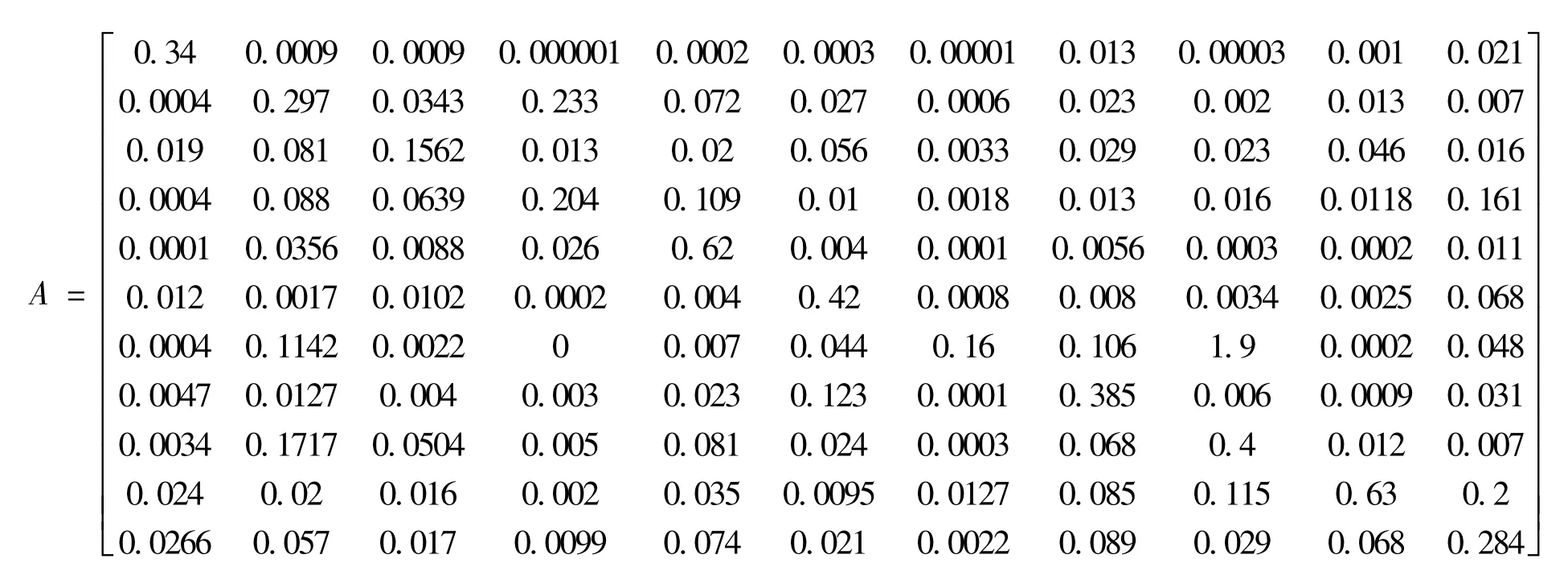

首先根据投入产出的平衡关系,可以建立行业的投入产出数学模型

调整后可得:

其中Y是最终产品产量,X是社会总产出向量,其中直接消耗系数或技术系数矩阵为

列昂惕夫逆矩阵如下

因此,考虑第k部门提供1单位的最终产品时需要其它部门的总产出:

由上式可知,生产一单位的k部门最终产品,需要j部门提供的总产出就是列昂惕夫逆矩阵的第k列的第j个元素bjk。列昂惕夫逆矩阵又称为完全需求矩阵,或者在本文中称为完全消耗矩阵,就是指某部门的生产一单位最终产品需要另一部门的投入量。

五、广东省11部门进出口贸易隐含碳分析

(一)广东省投入产出数据处理

鉴于我国的投入产出表每五年编制一次,故采用广东省2007年42个部门投入产出表及根据2007年统计年鉴得到的广东省48个行业的能源消费量、总产出量和进口量、出口量的数据也均取自2007年广东省的投入产出表。

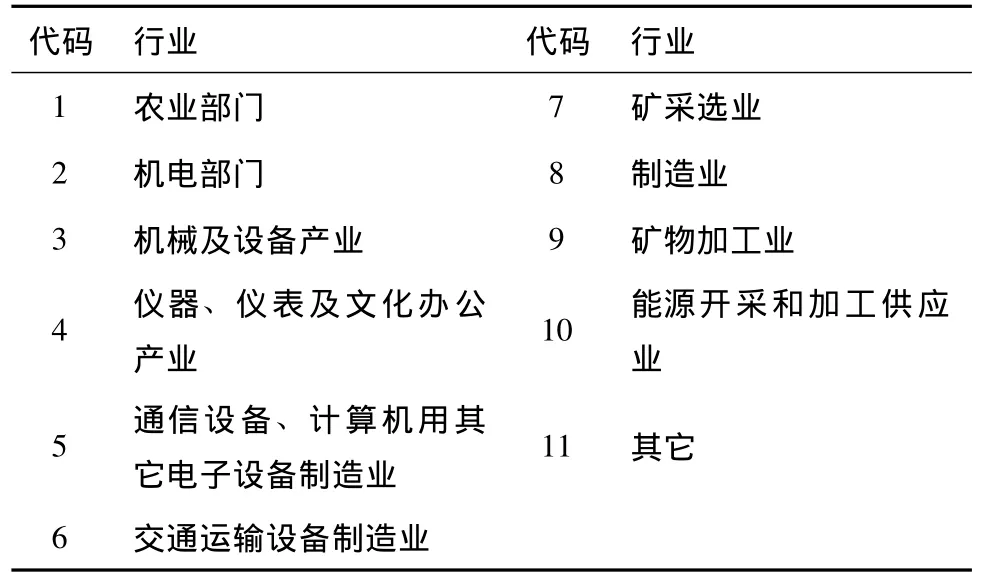

由于从广东省进出口贸易来考察其二氧化碳排放量,目的在于通过分析广东省出口结构,结合计算得到的出口碳排放量结果,来分析出口结构优化的必要性和政策建议。因此,本文作者认为投入产出表中部门的分类并不能完全的体现出广东省进出口贸易的产业结构。于是,在对2002年-2010年广东省统计年鉴分析后,得出如下结论:广东省出口和进口的主要部门有农产品、机电产品、机械与设备、电气与电子产品、运输工具、仪器与仪表、通信与计算机产品等。因此,在计算每一个部门进行能耗分析前,先将投入产出表中进出口份额占比例小的部门进行剔除,后对产量小的若干部门进行合并,让其与统计年鉴中出口量大的部门可以基本对应。最终,经过剔除和合并后,将42个经济行业能源消费合并成了11个部门,其分别可以对应投入产出表中的部门:其中,农业部门包括的是农林牧渔业和食品制造及烟草加工业;机电产业对应电气机械及器材制造业;机械及设备对应通用、专用设备制造业;仪表、仪盘对应投入产出表中的仪器、仪表及文化办公用机械制造业;计算机与通讯技术对应着通信设备、计算机用其他电子设备制造业;运输工具对应交通运输设备制造业;矿采选业是金属矿采选业和非金属矿采选业的合并;制造业包括纺织业、纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品、木材加工及家具制造业、造纸印刷加工及制造业和工艺品及其他制造业;矿物加工业是非金属矿物制品业和金属冶炼及压延加工业合并得到的;能源及其开采加工业包括了煤炭开采和洗选业、石油和天然气开采业、石油加工炼焦及核燃料加工业、燃气生产和供应业以及电力、热力的生产和供应业;其它部门包括的是进出口含量不大但其在投入产出表中仍然存在的产业:化学工业、废品废料、交通运输及仓储业、邮政业、批发及零售业、住宿业和餐饮业和文化、体育和娱乐业。详见附录1。

(二)广东省进出口贸易隐含碳计算分析

1.完全消耗矩阵

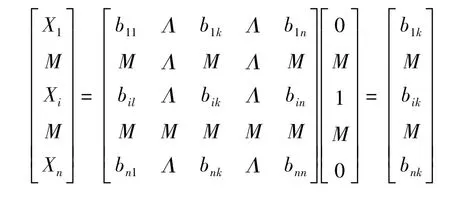

根据剔除和合并后汇总得到的11个部门,其在广东省2007年投入产出表中的数据,将11个部门的投入和产出进行综合,计算得出了直接消耗矩阵如下,矩阵A:

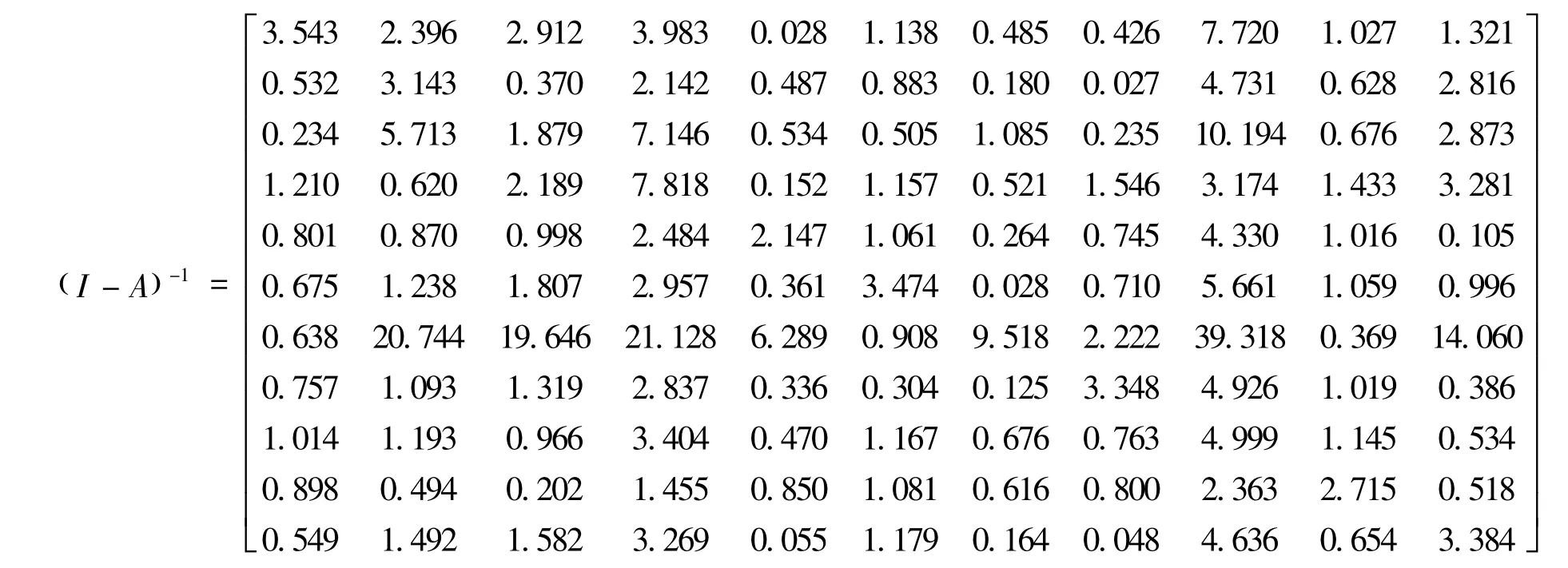

后根据投入产出法,将求得的直接消耗矩阵带入到MATLAB软件中,求得列昂惕夫逆矩阵,也就是完全需求系数矩阵 (I-A)-1

2.碳排放强度

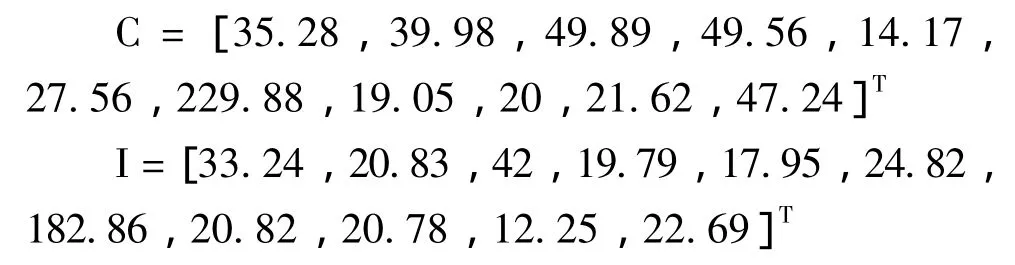

根据2007年广东省按行业分能源消费量和2007年广东省投入产出表中的总产出量,经过处理后可以得到各个产业部门的单位价值的产出的碳排放量,也就是碳排放强度向量。2007年广东省11个部门的碳排放强度向量c:

3.碳排放矩阵

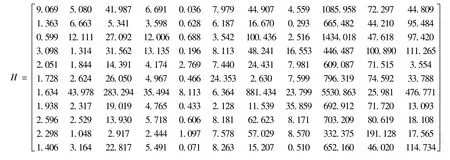

在对以上的向量进行了对角化处理后,可以得到碳排放矩阵。后与上面所求的列昂惕夫逆矩阵相乘,即可得到广东省11个部门碳排放的完全消耗矩阵H:

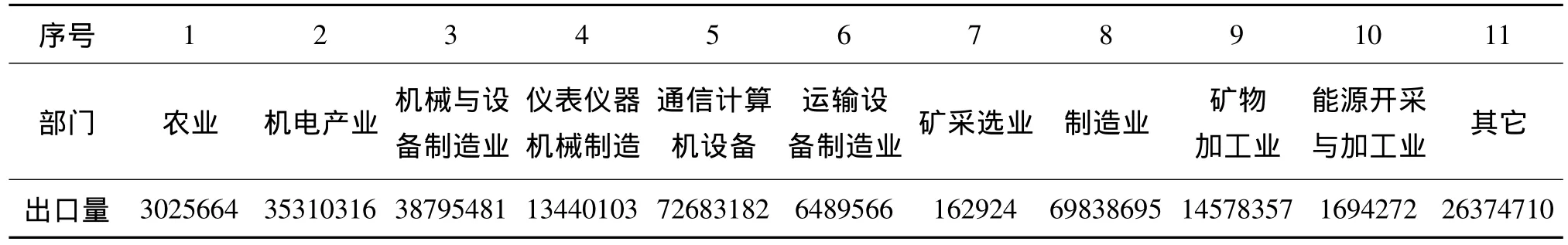

4.出口隐含碳

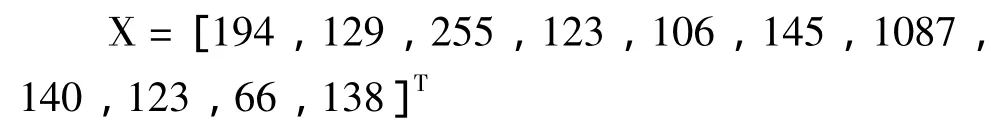

同时,我们根据海关2007年统计数据,得到了广东省在2007年中这11个部门的总出口量,将其作为一个列矩阵左乘上面提到的碳排放完全消耗矩阵,可以得到广东省出口的碳排放完全消耗矩阵,定义其为X,如下:

由此分析可以发现,在广东省主要的几个出口部门中,产生碳排放最多的是矿采选业,其中包括金属采选业和非金属采选业,其占到了出口总排放的43.4%;其次是机械与设备产业和农业部门,其出口的完全碳排放分别占出口总排放量的10.2%和7.8%。

同时,我们根据投入产出表中的数据,也计算出了11个部门的广东省最终需求和资本形成,广东省最终需求包含着省内的城镇和农村消费量,政府采购量和固定投资量;而资本形成则是指省内的固定投资形成和存货增加,并且左乘碳排放完全消耗矩阵H,可以得到11个部门的省内最终需求C和资本形成引致的碳排放量I,如下所示:

由以上计算两个列矩阵,可以发现,针对我们研究的11个部门,由内部最终需求引致的碳排放总量是554.23亿吨标准碳,由资本形成,即固定资产与产品的库存增量而导致的碳排放量是418.01亿吨标准碳,在这两组数据中,仍然是矿采选业引致的碳排放量最高,所占份额最大,分别是41.5%和43.75%;另外,在内部最终需求中是机械与设备和交通运输设备的内部需求所引致的碳排放量也较大,占到了9%和8.9%;在固定资产与产品的库存增量引致的碳排放量方面,机械与设备引致的排放量占据了10%。

5.进口隐含碳

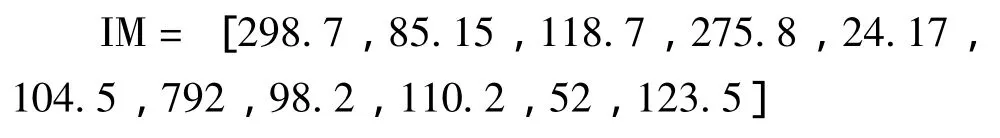

在计算广东省2007年进口贸易的碳排放完全消耗量时,应该采用每个部门产品进口国的投入产出、能源消耗和碳排放数据,但是由于难以获得相关信息,只能假设进口的产品其平均生产技术、环保水平以及碳排放的完全消耗系数与广东省的水平基本一样。因此,我们采用上面计算得到的碳排放完全消耗系数来计算进口产品碳排放IM,通过海关统计数据得到11个部门在2007年的进口量,左乘碳排放完全消耗系数,得到的各产业部门所对应的进口碳排放列矩阵IM如下所示,单位:亿吨标准煤

通过以上矩阵可以得到,2007年广东省13个部门的进口产品碳排放完全消耗总量是2082.92亿吨标准碳。其中,进口的排放量最大的是矿采选业,792亿吨标准碳,其占总排放量的38%;其次是农业,其进口碳排放完全消耗量是298.7亿吨标准碳,占到广东省进口碳排放总量的14.35%。

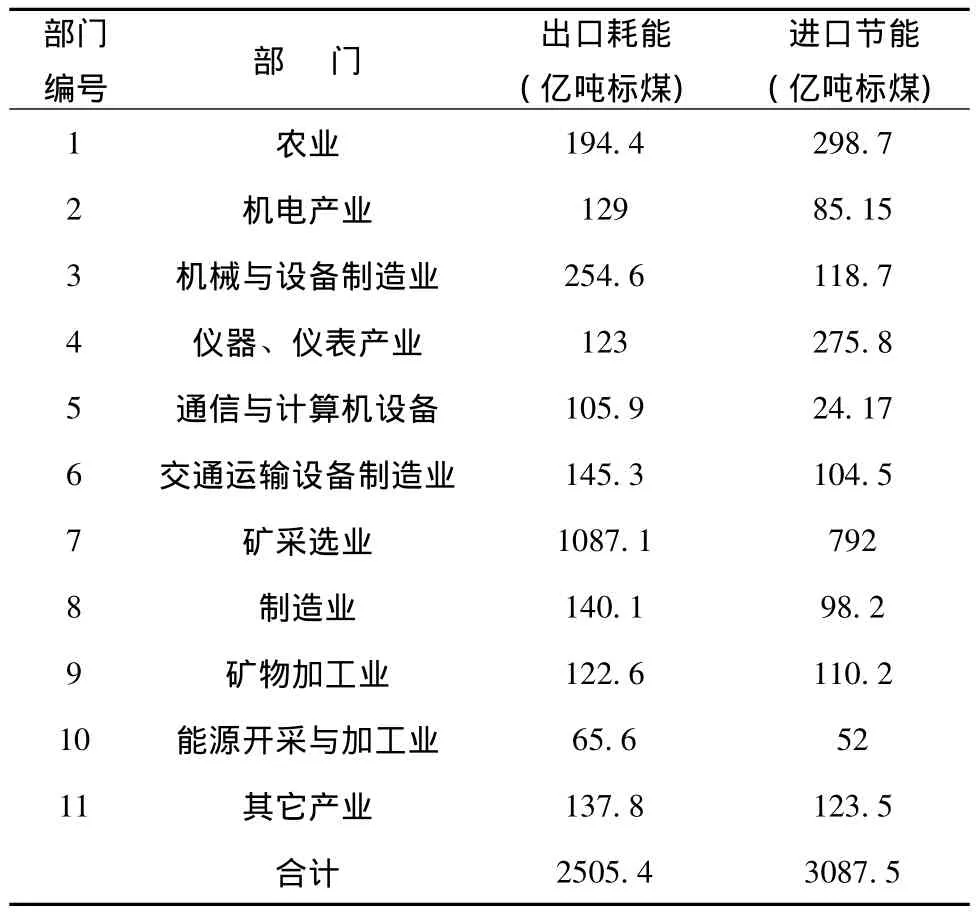

为了便于比较,我们将广东省11个部门的出口碳排放完全消耗量和进口碳排放完全节省量计算结果,汇总至以下表中。

表4-1 2007年广东省出口耗能和进口节能 单位:亿吨标准煤

在进行合并和删除的部门中,根据出口量和碳排放完全消耗系数可计算得出的2007年广东省出口耗能,即广东省因对外贸易而替国外净排放的直接和间接碳总量;而根据进口量和碳排放完全消耗系数计算所得的2007年广东省进口省能总量,即广东省因从国外进口而“节省”的总碳排放。进而可以对广东省外贸产品的出口结构进行分析。

六、隐含碳估算结论与讨论

(一)广东省进出口贸易中的隐含碳

以上通过投入产出模型,计算出了广东省11个部门生产的碳排放完全消耗系数矩阵,进而通过出口量计算得到了广东省2007年11部门出口的隐含碳,即碳排放量,2505.4亿吨标准煤;通过进口量计算得到了广东省11部门进口的隐含碳,即碳节省量,2082.92亿吨标准煤。因此,广东省在进出口贸易中是净耗能的,其转移排放的碳量要低于因为出口而被外国转移进广东的碳排放量,净耗能量为422.48亿吨标准煤。广东省在贸易中的碳排放量顺差说明广东省是碳净输出的地区。

尽管这个结果在碳排放角度来看并不严重,但是不容忽视的是,由于投入产出表每五年编制一次,本文采用的是2007年的数据,其滞后性是不容忽视的,况且广东作为外贸大省,其进出口变化无论是数量还是结构都非常迅速,如今其在碳贸易中的地位难以估量。另外,虽然广东省碳排放净输出量并不大,但是其因出口贸易而导致的碳排放量也是巨大的,相对于全国其它省份来说,其出口的碳排放量遥遥领先。因此,广东省出口部门产品生产链的节能减排仍然是发展工作中的重中之重。如今,面对西方国家拿碳减排作为限制进口的借口和门槛,珠三角地区的产业转型升级也需要重视。

(二)广东对外贸易产业结构

在分析广东省11个部门出口碳排放总量之前,本文将对这11个部门的出口情况进行简单介绍。在这11个部门中,出口量最大的部门是通信、计算机行业,占到了总出口的25.74%;而后是制造业,2007年出口量占总出口的24.73%;机械与设备制造业和机电产业出口量也列居前列,分别占到总出口的13.74%和12.50%;而后其它部门的出口量排名分别是:其它产业、矿物加工业、仪表仪器机械制造业、运输设备制造业、农业、能源开采与加工业和矿采选业。

表5-1 2007年广东省11部门出口量 单位:万元

在对广东省11个部门的出口量分析中可以发现,矿采选业的出口量是最小的,然而,在计算得到的广东省各部门出口碳排放矩阵中,可发现,矿采选业在11个部门中出口的完全碳排放量占到出口总排放量的43.4%,是所有部门中排放量最大的一个。最小的出口量对应着最大的出口碳排放量,这说明了此行业内部存在着严重的碳排放过大问题。在金属矿和非金属矿的采选过程中,耗能量大,燃烧较多,其碳排放量大且现在我国并没有相应的节能减排措施对矿采选业进行规范。而我国在世界贸易中又是矿业出口的大国,在广东省的佛山、东莞、惠州和深圳南山等地区,都密集着金属和非金属采选企业。但是目前省内也没有对采选生产链环保创新方面有切实可行的政策建议和改进趋势。同时,在进口的碳排放量列矩阵中还可以发现,矿采选业的进口省能量也是最大的,由于计算过程中进出口的数据都是采取了我国的碳排放完全消耗系数,说明我国在矿采选业上的技术水平还处于落后的水平,并没有相应的技术能够减少碳排放量。因此,面对此类既出口量大又排放量大的部门,首先,应该尽量减少矿业部门产品的出口,矿业作为不可再生资源,其产量本来就是有增无减,很多西方国家政策已经规定自己内部的矿业渐渐停止发展,减少开采,采用进口的方法来补足内需。况且矿采选业出口带给广东省的大量碳转移排放也已不容忽视。其次,政府和社会应该加强对矿采选企业的生产链环保化创新重视,通过控制生产环节、改进生产工具、限制排放和排放前处理等措施切实加强矿采选业的低碳化管理。第三,广东省产业双转移政策指出“腾笼换鸟”政策,将低技术的、高污染的产业转移到省外,可以考虑将矿采选业有效地转移至西部地区,这是值得研究的课题,但是,转移之余,产业链的创新和节能减排仍然是不容忽视的方面。

在11个部门中,出口量排名第一的是通信计算机设备,它的出口量占到总出口的25.74%;通信设施与计算机用电子设备出口碳排放量占到出口总排放量的4.23%;出口量排第二位的是制造业,出口量占总出口的24.73%;其出口的碳排放量占到总排放量的5.6%。而且这两个部门的进口省能量并不是很大,其中,通信与计算机进口节省的碳排放量是24.17亿吨标准煤;制造业进口节省的碳排放量是98.2亿吨标准煤,与其它行业相比,其进口的省能量并不大。况且,众所周知,广东省的这两个部门在全国乃至世界范围内都是有着重要地位的,其出口量巨大,部门中产品种类和数量多。通信计算机产业大多是无污染的产业,对环境破坏小,且其对外界条件要求低,其属于资金密集、技术密集、智力密集的产业,它的发展不仅能够带动一大批科技产业迅速崛起,而且能够渗透、改造、提高支柱产业和传统产业,具有较强的产业关联度。制造业是广东省一直以来的支柱产业,而且现在仍然处于不可动摇的地位,据广东省统计局发布的资料显示,作为广东经济重心的制造业再度成为这个省吸引外商投资的热点,各行业制造业的外商投资数据一路飙升。不可忽视的是,这两个重点出口部门的出口碳排放量并不显著,因此,广东省应该继续重视通信计算机设备部门和制造业的发展。其一,解决计算机等高新产业中资金不足的问题,如推出税收优惠政策、政府资金支持,并且知识产权保护问题要引起相关部门的重视;同时要重视人才问题。其二,在发展的同时,不能忽视西方国家对我国出口产品的碳关税政策等贸易壁垒,需要有意的减少碳排放,增加在碳减排方面的创新项目。

另外,广东省历来出口量较大的集中在机械、电子产品,机械与设备产业的出口量居于11个部门中的第三位,在出口碳排放量矩阵中,机械与设备产业的碳排放量占到了总出口排放量的10.2%;机电产业部门的出口量在11个部门中第四位,其出口的碳排放量占出口总碳排放量的5.15%。由于这两个部门在广东省属于支柱产业,其中的很多产业也涉及到高新技术产业,具有较大的发展前途,广东省的东莞、深圳、广州等,其机械、机电出口产品都具有世界影响力,所以减少这两个产业部门的出口量是不可能的,可以考虑从这两个部门的整个产业和产业中的企业两个方面入手进行低碳改革:第一,对于机械设备和机电产业部门,其产业生产链中简单组装、零件生产等低技高污染的部分,可以在外界因素适合的情况下转移到其它地区或者较落后国家,这样既可以保持广东省这两个部门的出口量,又可以使产业寻找到更为廉价的厂房、劳动力等劳动要素,同时可以减少广东省的碳排放;第二,政府必须为企业制定碳减排的数量限制和规范条例,让企业个体的碳减排有章可循、有法可依;相关部门必须发挥起督促、监督和惩罚的执法功能来。另外,政府应该有相应的鼓励措施来鼓励个体企业进行碳减排方便的创新,如改良机器和生产工艺、处理后排放等。如此,在不影响省内支柱产业发展出口的同时,能够做到减少碳排放,促进环保。

针对广东省出口量和广东省出口碳排放量的分析可以得出:第一,需要特别重视矿采选业的发展,要切实采取措施对其高碳排放量的情况进行治理,同时还要抑制出口。第二,应该制定优惠政策鼓励通信计算机产业和制造业的发展,可适当鼓励出口,但是仍不可忽视低碳化制造工艺和技术创新。

由于本文意在重点分析出口部门的碳排放量,进口省能量的列矩阵是根据我国的碳排放量完全消耗矩阵算出的,所以其数据的价值并不是很大,除了在前文分析减少或者增加进口方面有所谈到,接下来的不再赘述。

七、降低广东省进出口隐含碳排放的建议

上文中计算出了广东省2007年的进口和出口中隐含碳数量,并简单的进行了数据的分析,结合理论分析,我们可以得到:减少进出口贸易中的隐含碳含量,在实际工作中需要从两点着手,即减少碳排放量大的部门在总出口中的比重和减少单位出口产品中的隐含碳含量。同时,政府需要提供相应的优惠政策来辅助企业和产业部门低碳化工作,还需要在经济结构和产业调整方面发挥相应的作用。

(一)推进经济增长方式转变和产业结构升级

所谓的“经济结构调整”中与碳减排有关的具体工作如下:首先响应国家号召,推进国家低碳省试点工作,加强环境保护和生态建设,强化节能减排和资源节约。广东省应该尽快实现经济结构调整和产品结构升级,要以提升企业的科技创新能力为基础,引领科技服务业的发展。渐渐把发展重心转移至高新产业、服务业、信息化产业,渐渐提高出口产品的技术含量和附加值,从“世界工厂”或者说“前店后厂”中的厂转型为集研发、开发、生产、销售等于一体的全面的经济区域。在广东省出台的“腾笼换鸟”政策中,也是旨在将生产低附加值产品的部门转移至其它地区,而本省内则要扶持发展一批以科技服务业和高新技术产业为主的产业部门。

(二)调整出口贸易结构

减少出口碳排放的有效途径之一,就是对碳排放强度大的部门在总出口中比重进行压缩,比如矿采选业;加大节能量大的部门在总进口部门中的比重。实际中就是在保持总的出口量基本不变的前提下,减少部门中碳排放量大的产品在所有出口产品中的比重,同时增加部门中碳排放量小的产品在所有出口产品的比重。而对于进口省能强度,则是在进口量不变或者可以减少进口量的前提下,增加部门中碳省能量大的部门产品在总的进口产品中的比重。

(三)推行企业碳减排创新

面对世界碳排放压力日益加大,出口量大的企业应该具有忧患意识,需要重视创新,加快发展能源技术、改进传统的生产工艺、开发新型能源,降低工业部门的能源密集度和碳排放密集度,但是还需注意的是,要尽可能减少应用新能源技术对企业自身竞争力的不良影响。大力上马新型能源项目,夯实发展循环经济的产业基础;千方百计节能减排,走低碳经济发展之路。同时,在尽可能的切实掌握自身碳排放信息的基础上,企业要对碳减排空间资源或者碳排放增长潜力做到心中有数,设立相应的碳资产管理机构或外包。最后,尽量改善制造生产流程和制造工艺,降低产业链过程中的排放。

附 录

附录-1 广东省投入产出研究部门划分

[1]Muradian,Connor,Martinez-Alier.Embodied pollution in trade:estimating the‘environment load displacement’of industrialized countries.Ecological Economics[J]2002.41(1),51 -67.

[2]Wyckoff A Roop.The embodiment of carbon in imports of manufactured products.Energy Policy[J].1994.22(3),187 -194.

[3]Tolmasquim,Machado G.Energy and carbon embodied in the international trade of Brazil.Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change[J]2003.8,139-155

[4]Ahmad N,Wyckoff A.Carbon Dioxide Emissions Embodied in International Trade of Goods.STI Working Paper Paris,OECD Directorate for Science,Technology and Industry[M]2003.

[5]Peters G P,Hertwich E G.Pollution embodied in trade:the Norgwegian case.Global Environmental Change[J]2006.16,379-387.

[6]Lenzen M.Primary energy and greenhouse gases embodied in Australian final consumption:an input- output analysis.Energy Policy[J]1998.26(6),495-506.

[7]Hertwich E,Erlandsen K,Sorenson K,Aasness J,Hubacek K.Pollution embodied in Norway’s import and export and its relevance for the environmental profile of households.Life-cycle approaches to sustainable consumption [J]2002.IIASA Interim ReportIR-02-073.

[8]Kander A,Lindmark M.Foreign trade and declining pollution in Sweden:a decomposition analysis of long-term structural and technological effects.Energy Policy [J]2006.34(13),1590-1599.

[9]Maenpaa I,Siikavirta H,Greenhouse gases embodied in the international trade and final consumption of Finland:an inputoutput analysis.Energy Policy[J]2007.35(1),128-143.

[10]Sanchez-Choliz J,Duarte R.CO2emissions embodied in international trade:evidence for Spain.Energy Policy[J]2004.32(18),1999-2005.

[11]Munksgaard J,Pade L,Minx J,Lenzen M.Influence of trade on national CO2 emissions.International Journal of Global Energy Issues[J]2005.23(4),324-336.

[12]Lenzen M,Pade L,Munksgaard J.CO2 multipliers in multi-region input- output models.Economic Systems Research [J]2004.16(4),391-412.

[13]张德英.我国工业部门探源排放量估算方法研究[J].北京:北京林业大学硕士学位论文,2005:18-30.

[14]谭丹.我国工业行业的产业升级与碳排放关系分析 [J].四川环境,2008,27(2):74-78.

[15]陈红敏.包含工业生产过程碳排放的产业部门隐含碳研究[J].中国人口·资源与环境,2009,19(3):25-30.

[16]齐晔,李惠民,徐明.中国进出口贸易中的隐含碳估算[J].中国人口·资源与环境,2008,18(3):8-13.

[17]刘强,庄幸,姜克隽,韩文科.中国出口贸易中的载能量及碳排放量分析 [J].中国工业经济,2008,8(8):46-55.

[18]沈利生.我国对外贸易结构变化不利于节能降耗[J].管理世界,2007,10:43-49.

[19]魏本勇,方修琦,王媛,杨会民,张迪.基于投入产出分析的中国国际贸易碳排放研究[J].北京师范大学学报(自然科学版),2009,8(45):413-419.

[20]刘宇.广东省二氧化碳排放现状及对策 [J].开放导报,2009,10(5):40-53.

[21]余慧超.中美商品贸易的碳排放转移研究[J].自然资源学报,2009,24(10):1837-1846.

[22]朱永彬,王铮,庞丽.基于经济模拟的中国能源消费与碳排放高峰预测 [J].地理学报,2009,64(8):935-944.

[23]赵荣钦,黄贤金,钟太洋.中国不同产业空间的碳排放强度与碳足迹分析[J].地理学报,2010,9(9):1048-1057.

[24]郭运功.特大城市温室气体排放量测算与排放特征分析[M].上海:华东师范大学硕士学位论文,2009:19-20.

[25]赵倩倩,程燕,牟新利.基于投入产出分析法的重庆二氧化硫排放研究 [J].化学工程与装备,2009,10(10):26-27.

[26]孙建卫,陈志刚,赵荣钦.基于投入产出分析的中国碳排放足迹研究 [J].中国人口·资源与环境,2010,20(5):28-34.