改变学生的学习方式 体验数学

林美玉

【摘要】1、让学生体会到数学是人类实践活动中发展起来的,数学在日常社会生活中具有极重要的应用价值。2、培养学生对数学的学习兴趣、情感、态度,远比数学知识更重要。3、注重学生的亲身体验,把数学变得容易一些。4、学会倾听、关注、欣赏学生,让学生体验学习数学的快乐。5、确立以人为本的学生观,差异性教育。

【关键词】问题;应用价值;体验数学;兴趣;情感态度;差异性教育;自主探索

长期以来,我国中小学数学课程一直受前苏联“学科中心主义”课程模式的影响,注重传统的数学知识体系,而随机事件、抽样、数据统计与处理、规划与运筹等一系列现代社会所必需的公民数学能力的培养在数学教学中几乎无处寻觅,我们的老师也常常是以本为本,以纲为纲,对学生进行说教。随着课程改革的到来,数学课程标准明确指出:通过义务教育阶段的数学学习,使学生能够获得适应未来社会生活和进一步发展所必需的数学知识以及基本的数学思想和应用技能,初步学会运用数学的思维方式去观察分析现实社会,解决日常生活中和其他学科学习中的问题体会数学与自然及人类社会的关系,了解数学的价值,增进学好数学的信心,具有初步的创新精神和实践能力,在情感态度和一般能力方面都得到充分发展。这就要求我们教师改变教学策略,改进学生的学习方式,体验数学,学习有价值的数学。

1 让学生体会到数学是从人类实践活动中发展起来的,在日常社会生活中具有极重要的应用价值

我们在教学“量的测量”、“体积与体积单位”等时学生往往对4米等于多少分米、3立方米等于多少立方分米这样的数学问题,正确率达95%以上,而对一张桌子(米、分米、厘米)、一块铅笔擦约20(立方米、立方分米、立方厘米)这样的数学题70%的学生做不出来。针对这种现象改变老师的教学策略,联系实际,让学生体验数学是一个重要的目标领域。如,在教学“分数的意义”时一开始就让学生量、分、测、算等等,让学生自己体会到在实际生活中碰到新的问题,苹果分不到整数个、量物体得不到整米数等等产生质疑,教师才适时提出“分数”,这样既让学生明白分数是在实践活动中产生的,又理解了在日常生活中的应用价值。

2 培养学生对数学的学习兴趣、情感、态度远比数学知识更重要

以往受课程内容、评价、考试制度的影响,课堂上教师关注更多的是基本知识、基本技能、解题的方法和技巧,而学生对数学学习的情感、态度、价值判断、创新精神则关注较少。新一轮课程改革鲜明指出:“关注学生已有的生活经验和知识背景、关注学生的自主探索和合作交流、关注学生的情感和情绪体验,使学生投入到现实,充满探索的数学学习过程中去。”在教学的过程中创设真实的感兴趣的情境,激发学生参与探究的兴趣。例如,在教学简单的统计时,通过统计家庭每天丢弃垃圾袋的数量,让学生小组合作,经历数据收集、处理,呈现的过程,获取信息。计算一周用垃圾袋的数量,一年用垃圾袋的数量,体会塑料垃圾对人类生活可能产生的危害。对家庭用水、用电的调查、收集、比较,体会到节约资源的重要等等。

3 注重学生的亲身体验,把数学变得容易一些

一些学生不喜欢数学,其中一个很重要的原因是数学太难,不好学,数学使相当一部分学生因为跟不上而成为差生,甚至对学习失去信心。数学教材中的应用题,使学生的生活和经验与数学之间有一条难以逾越的鸿沟。课程改革鲜明地提出:应抓住数与代数最基本的知识,避免繁琐的计算,应注重公式、法则的探索过程,着重对公式法则意义的领会,而不在于使用他的熟练程度,以使学生从大量的公式记忆负担中解放出来。例如在教学体积单位时不是单纯地告诉学生棱长是1厘米的正方体,体积是1立方厘米,而是让学生就地取材动手切萝卜或地瓜,切出棱长是1厘米的正方体,直观感受1立方厘米的大小,从中也体会了1厘米、1平方厘米、1立方厘米的区别,然后结合实际让学生估计一下你所用铅笔擦约有多少立方厘米。同样的方法让学生用1米长的竹杆或棍子围成1立方米,然后走出课堂,让学生真正感受一车煤有多少立方米,学校的沙坑里能装多少立方米的沙,教室的三用机有多少立方分米等等,让学生真正体验数学,对数学产生兴趣,把枯燥、抽象的数学变得容易。

4 学会倾听、关注、欣赏学生,让学生体验学习数学的快乐

过去教师较少倾听学生的问题,如今,课改首先要解决学生开口的问题,要让学生参与进来表达自己的所想、所思、所疑,对不对,好不好不要计较,对于学生的问题,教师要给予积极的倾听与关注。例如,一年级小学生能看着丰富多彩的数学插图,自由想象,把形象的事物转化为数学问题,自己择条件,独立地编出一道道各种不同的10以内的加减应用题。在教学平均数的问题时,教师创设情境结合学校的实际,进行绿化校园,按小队平均分树苗棵数,让学生想出认为最好的方法,学生结合自己的生活经验畅所欲言充分发表自己的意见,移多补少、总数除以份数、十位数相同个位数相加除以份数加上几十数等等,求出平均数。对学生的想法教师给予肯定表扬,然后让学生结合生活实际说一说在学习、生活中,求平均数的问题,并根据学生提出求整个班的平均成绩,小组同学的平均身高、体重,全校班级的平均人数等等,放手让学生去调查、计算,求出你小组最想知道的有关平均数。在教师倾听、关注、欣赏下,学生积极主动地观察、思考,敢想、敢问,自由地发挥,充分调动了学生的思维,创造的欲望得到激活,充分体验了学习数学的快乐。5确立以人为本的学生观,差异性教育

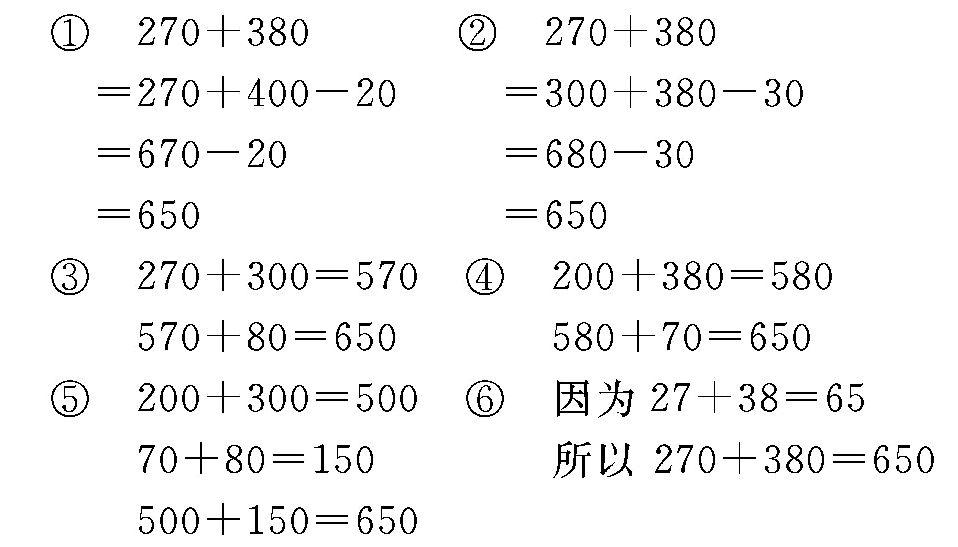

教师所工作的对象是活生生的人,这就决定了教师的工作性质。学生不是接纳知识的容器,而是有着完整人的生命表现形态,处于发展中的,以学习为义务的人。因此,在教学中从课程目标到教材内容都要体现尊重学生的个性差异,尊重学生的多样性,允许学生发展的不同采用的教育方法和评估标准,为每一个学生的发展创造条件。例如,在教学小数乘法时,结合数学实践活动,教师出了这样一道题:现在市场上每千克猪肉12.6元,买3千克多少元?全班同学很快就口算出来,可是,买3.5千克应多少元?很多同学都动笔算起来,一个平时成绩较差的学生却脱口而出要37.8元,问其算法,他说3千克的价钱再加上6.3元(0.5千克的价钱)不就是3.5千克的价钱吗?再如,在教学口算加、减法时,口算270+380,好生一下就口算出来,而对差生在没有思维反应的前提下只能跟着喊得数,这时教师引导学生想有没有好的口算方法并分小组讨论,教师参与到学生的讨论并重点辅导差生,居然有的差生也会用“多加减去”的方法说出口算的过程。把380看成400,270+400等于670,因为多加了20,所以670要减去20得650。在老师的赞扬声中,较差的学生都得到激发,最后得出以下6种口算方法:

可见,表面上“分数”低的学生能力不一定差,也不是没有“创新”意识。教师只有面向每一个学生,针对不同的学生,采用差异性教学,在实践中学习,不断对自己的教育教学进行研究、反思,对自己的知识与经验进行重组,才能不断适应新的变革。