高职学生学习英语动机及教学

云润

【摘要】学习动机在英语教学中能起到至关重要的作用,认识和利用学习动机也是提高高职学生英语学习效果的关键,应正确认识和科学利用学习动机的短期目标和长期目标;努力活跃课堂气氛,适当改变传统的考核评分方式;不断鼓励学生,培养学生的兴趣,提高学生学习英语的效果。

【关键词】学习动机 英语学习 教学策略

【中图分类号】H31 【文献标识码】A 【文章编号】2095-3089(2013)05-0108-01

一、前言

中国的快速发展让中国的教育事业有了较快的发展,高职教育也随着中国教育事业的发展有了较大的进步,成为国家培养高素质实用型人才的重要基地。在高职教学中,英语是一门重要的学科,是高职教学中的核心课程,其教学质量的好坏对于学生有着至关重要的影响,对于学生未来的社会竞争力和生存能力都有一定的影响。在高职教学中,制约教学水平提高的主要问题之一是学生的学习动机不足、目的不明确、缺乏信心及英语基础较差等问题。这也是高职学校把学生动机作为教学研究主要课题之一的原因所在,高职学校在英语教学中,要想提高学生的学习成绩必须以培养学生的动机为重点内容,提高学生学习英语的主观能动性,促进教学目标的实现和教学内容及方法的改进,拓展高职英语教学新思路,提高高职学生学习英语的主观能动性。

二、高职学生学习英语动机分析

我们对我院学生进行了问卷调查,旨在了解学生的学习动机。问卷回收后可得到的信息如下:

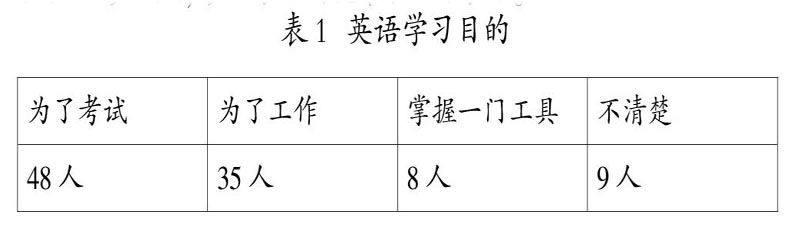

学生的学习动机可以分为融入型动机和工具型动机。在表1的调查数据的统计表中,我们了解到83%的学生的学习目的是出于工具型的学习动机,他们学习的主要目的是为了应对考试,也为了在找工作时能多一些竞争力。对于学生来说,努力的考四六级、AB级的考试,获取证书也是正常的。但是如果只是怀着这样的目的,没有充分的学习兴趣和更高的目标追求,那么学习英语的目标及范围只限于了应对考试,学生学习英语的兴趣和主动性往往不够强烈,影响学生自觉、自主的学习。

表1 英语学习目的

教师的教学方法是促进学生学习行为的重要的方式,单纯以应对考试为目标虽然可以较快实现教学目的,但是功利性较强,较难激发学生学习英语的热情,这样的工具型的学习动机让学生依赖“老师教——学生学”的教学模式,知识的单向传输,学生英语应用能力较差,口语交际能力也有所欠缺,有悖于高职学校培养实用型人才的教学目标。

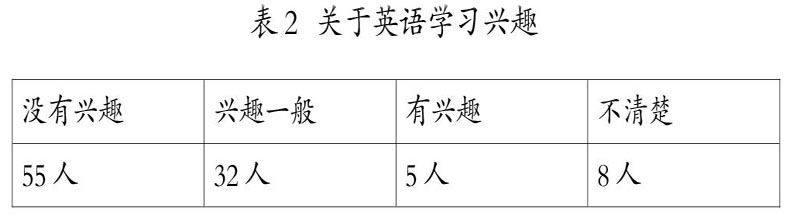

表2 关于英语学习兴趣

通过调查问卷分析,我们了解到95%的学生对于学习英语是 “没有兴趣”或“兴趣一般”,有些学生对于自己的意图了解的还不是很清楚,有些学生的概念甚至是非常模糊的。只有少数的同学表示,他们对于英语的学习有着非常浓厚的兴趣。

兴趣是最好的老师,学生在学习英语的过程中怀有深厚的兴趣是最关键的,在学习中情有浓厚的兴趣是学好英语的前提,也是学生自动自发学习的基础。

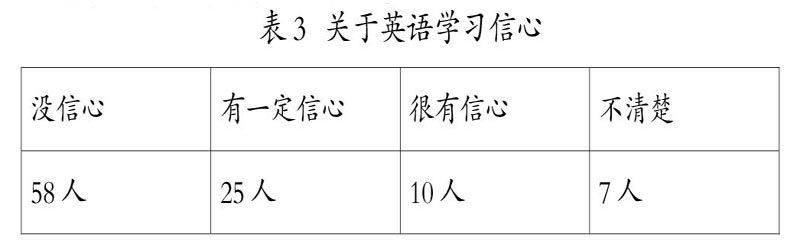

表3 关于英语学习信心

在数据调查中,我们了解到有一半以上(58%)的学生表示对英语没有兴趣。对有一定信心或很有信心的学生只有三分之一左右(35%)。

一项研究表明,除去智商特别高和特别低的比例,百分之九十五以上的学生智商都是相仿的,对于学生而言,往往优秀的学生都是特别自信的学生,他们有着强烈的自信心,并通过坚强的意志取得较好的成绩。因此,自信是学生取得好成绩的驱动力,缺乏信心就缺乏学习的驱动力。任何学习包括英语的学习的前提是要有充足的信心,要保持刻苦学习的态度并坚持不懈的努力,方可取得好的成绩。

三、高职学生英语课堂的教学与激励

(一)正确认识短期目标,充分利用长期目标

学生英语学习目标主要集中在考试、升学与考研等方面,教师应有一个正确的处理方式,肯定学生的短期学习目标,同时以短期学习目标为基础,引导学生向长期目标迈进。

(二)建立良好的学风,培养学生的兴趣

课堂的教学氛围对学生的学习效果有直接的影响。在课堂教学中,可充分利用学生的从众心理,建立起良好的学风,让学生充分认识到英语学习的重要意义,激活课堂气氛。

(三)改变传统评分方式,给予学生适当的评语

英语是一个应用工具,包含听、说、读、写、译等多种技能,仅凭一纸试卷、一个分数是很难对学生进行全面、正确的评估的,而不正确的评估对学生会造成很大的负面影响,会打击学习英语的兴趣与信心,在高职学校对学生英语学习效果进行评价时,要采用科学的评价手段,确保评价的方式及在对英语的评估中,要采用正确的评估方式,以提高学生学习积极性为主要目的。因此要采用较为合理的方式,对学生运用英语的能力进行恰当的评估。

在高职教师的教学中,英语教育工作者要合理的挖掘并正确发展学生的学习动机,以提高学生学习的积极性,提高他们的教学热情。

参考文献:

[1]高一虹.中国大学本科生英语学习动机类型[J].现代外语,2003(1).

[2]文秋芳.英语学习者动机、观念、策略的变化规律与特点[J].外语教学与研究,2001(2).

[3]华惠芳.试论英语学习动机与策略的研究[J].外语界,1998(3).

[4]《英语教学法》高等教育出版社.