沈曾植对“波发”笔势的悟入

沈曾植,祖籍嘉兴,字子培,号乙庵,晚号寐叟,是晚清一代国学大师,一位大诗人,也是一位书法大家。他早事帖学,得笔于包世臣,壮年嗜张裕利,后熔北碑南帖于一炉。作为寐叟弟子的王蘧常,曾题其墨迹云:“昔年书法传坤艮,置我三王二爨间”。作为逊清遗老,寐叟晚年寓居海上,与康有为、郑孝胥等往来,以笔墨抒发胸中奇郁之气,已入神行之境。沙孟海称其“专用方笔,翻覆盘旋,如游龙舞凤,奇趣横生”,康有为尊为“三百年来第一人”。后来于右任、马一浮、谢无量、吕凤子、王蘧常等诸家书法无不受其影响。

寐叟于书法穷源竞委,自创新面。其书学之闳深,也非一般人可及。当代钱仲联先生辑其书画碑帖题跋等成《海日楼札丛·海日楼题跋》,短跋简札,未有长篇宏论如包世臣、康有为之所构者,而寥寥数语,俱能见其洞讵发微。

先生论书重笔势,于笔势又重“波发”,并籍以阐述汉唐间碑版书风之演变。其书论,实乃悟入书道之随笔纪要,可与其书迹相印证,故能引人入胜。而以“波发”来串联其看似散乱之书论,也便可提纲挈领,一线贯通。今不揣愚陋,略作诠解。

沈磊鸿(以下简称沈):徐教授您好,沈曾植是晚清碑学的重镇,他参用分隶波发笔意写行草,独树一帜。您对此有研究,请您先谈谈波发用笔的历史。

徐咏平(以下简称徐):波发用笔,本质便是波动用笔。民国徐谦(1871-1940)《笔法探微》中,有“波动”一法,言:“波动则诸笔法之动,皆作波也”,“欲使笔动,必如波澜之起伏。”所以波发或说波动用笔,是笔法的基础。古代篆书用笔圆转而含藏,积点成线,波动用笔不明显。波发用笔的显明化,是在汉分的运用,它使得用笔波宕起伏,笔致活泼起来,节奏明快了。姜夔《续书谱》中有归纳:“圆劲古澹,则出于虫篆;点画波发,则出于八分。”唐人以为,东汉王次仲饰隶为八分,蔡邕造其极,将波发笔势推向了极致。

波发,内在是一种笔势、书势。汉末魏晋人论书好言“势”,如蔡邕《九势》、卫恒《四体书势》、索靖《草书势》、王羲之《笔势论》等。唐耕馀(1890-1977)在《<笔阵图>孵化阶段及其内容》中讲:“古人讲‘书法以前,先有‘书势'。卫恒、索靖虽讲书势而不言法。书势者,书论之起点,亦为形成字体之初步,更为用笔原始之动机。字体与用笔,都由顺势而来。”故学书先明笔势,方能登堂入室。

米芾《海岳名言》中讲:“书至隶兴,……隶乃有展促之势。”唐张怀瓘《六体书论》称八分书“点画发动,体骨雄异,作威投戟,腾气扬波,贵逸尚奇,探灵索妙。”这就是说,波发用笔注重展促之势,以心气发动,可尽笔势之用。

波发笔势的具体运用,王羲之已经讲得很精到。右军《书论》中讲:“每作一点,必须悬手作之,或作一波,抑而后曳”,所以波发乃抑扬法,即西泠八家之一奚冈所言之“强屈传神”者。又言“每作一字须用数种意,或横画似八分,而发如篆籀”,此言笔势由波宕显明入于含藏之心法。《题卫夫人<笔阵图>后》一文中还讲:“每作一波,常三过折笔”,这是讲行笔调锋的方法了。

明人詹景凤(1532-1602)言:“逸少书之为神俊,为遒劲,岂不人人言之。然妙在波发,挽近诸刻,直如玉梗,匪硬即软,良由不知劲与俊为何物,故失之。”故行楷不悟波发笔势,是容易流于“匪硬即软”而乏势韵的。

沈曾植的书论,受到包世臣的深刻影响。包氏探求古法用笔,津津乐道于波发,《历下笔谭》中言:“大篆多取象形,体势错综;小篆就大篆减为整齐;隶就小篆减为平直;分则纵隶体而出以骏发;真又约分势而归于遒丽。”“北朝隶书,虽率导源分篆,然皆极意波发,力求跌宕。凡以中郎既往,锺、梁并起,各矜巧妙,门户益开”,他也讲波发用笔是形成“骏发”、“跌宕”笔致的基础。

沈:波发用笔在楷书中应用是怎样的呢?北碑兼具分隶笔意,含有波发用笔。但唐之后的楷书好像并不强调波发用笔。

徐:你说得很对。波发用笔缘于汉分,北朝楷书尚多分隶波发笔意,当时人席地而坐,身体充分打开,上下身有个杠杆原理,容易用上腰胯,运笔易波动,笔致左右上下都能用得起来。魏晋“二王”书法也寓有波发笔意。但唐朝之后,高凳高椅,下身用不大起来,运笔就多用顿挫展促法了,点画就容易出问题。

“八分势在波发”,汉分波发用笔对后世楷书的影响,沈曾植以为:

“蔡氏分法,可知即钟氏隶法也。”(《蔡氏分法即钟氏隶法》)

“碑碣南北大同,大较于楷法中犹时沿隶法。”(《南朝书分三体》)

“此刻惟注重波发,不免与《快雪》同病。”(《元宴刻本十三行跋》

“北魏《开国侯元钦》,秀润近南,波发沿北”。“北魏《华山王元鸷》,收敛波发,隶势少而楷法多矣。”“东魏《司空公兖州刺史张满》,波发颖竖,出以含蓄,可与《高湛》雁行。”(《六朝墓志》)

“盖南北会通,隶楷裁制,古今嬗变,胥在于此。”(《禅静寺刹前铭敬使君碑跋》)

沈曾植是推崇北碑笔意的,他以为南北朝碑碣“南北大同,大较于楷法中犹时沿隶法”。大令小楷《十三行》与右军行书《快雪时晴帖》也仍多隶法。而北朝笔法之变,见于六朝墓志,“收敛波发,隶势少而楷法多矣”、“波发颖竖,出以含蓄”。在碑碣中,《敬使君》、《张猛龙》等碑处于“南北会通,隶楷裁制”的变法期,隶楷笔意兼具,最是意味多方。

沈:从汉分到今草,中间有一个章草作为过渡。那么波发用笔在章草中的运用有变化吗?

徐: 波发用笔在章草中的应用及演变,沈曾植曾讲:

“伯英《府君碑》,奥雅古劲,章家楷则。然收平为侧,波发之作用已生。其啄掠向背,固与中郎分法相应,承游开靖,学者所当用心也。”“伯英不真而点画狼藉,点画即波发之变化也。”(《府君碑》)

“《急就》是古隶章草,《月仪》是八分章草,右军父子则今隶今草也。《急就》止右波,《月仪》左方起处收处皆有作意。”(《急就月仪右军父子草书之别》)

“细玩此书,笔势全注波发,而波发纯是八分笔势,但是唐人八分,非汉人八分也。然据此可知为唐人所摹,非宋后所能仿佛也”。(《明拓急就章跋》)

沈曾植以为,西汉后期史游之《急就》“止右波”,尚是古隶章草;东汉后期张芝章草“收平为侧”,注重体势上之“啄掠向背”,是八分章草。右军父子以今隶笔意入草,又是一变。汉人、唐人及宋之后的八分书,内在波发笔势巧妙不同,也容易辨认。“不真而点画狼藉,点画即波发之变化也”,这句话很值得体会。

沈:魏晋“二王”为代表的南朝书法,以及后来的唐代书家,对波发用笔有何讲究呢?

徐:这一点,沈曾植讲到:

“篆画中实,分画中虚。中实莫崇与周宣,而斯相沿其流为幯针。中虚造端于史《章》,而中郎极其致于波发。右军中近实,大令中近虚。”(《中实中虚》)

“右军笔法点画简严,不若子敬之狼藉,盖心仪古隶章法。由此义而引申之,则欧、虞为楷法之古隶,褚、颜实楷法之八分。”(《右军笔法》)

沈曾植是将篆、分作为两大主要笔法来看待的,“篆画中实,分画中虚”。就运用来讲,“右军中近实,大令中近虚”,可见羲之对篆法和古隶笔意的倾心,而献之笔势更跌宕外耀,得力于汉分为多。“由此义而引申之,则欧、虞为楷法之古隶,褚、颜实楷法之八分”,可见唐初欧阳询、虞世南,与后来褚遂良、颜真卿笔意各有渊源,也有区别。

另外,我们还应注意到,沈曾植是非常推崇王献之草书的,以为他“逸气自豪,蹙缩皴节,以收济放”,笔致最为奇矫。于唐朝则推崇欧阳询,以为“三唐奇峻,胎自欧阳”。

“六代清华,沿于大令;三唐奇峻,胎自欧阳”(《大令草势开率更》)。

“草势之变,性在展蹙,展布纵放,大令改体,则率更行草,实师大令而重变之。旭、素奇矫皆从以出,而杨景度为其嫡系。——香光虽服膺景度,展蹙之秘,犹未会心。”(《大令草势开率更》)

“自六代以来,南北书法,不论真草,结字皆有师承,代相祖习。惟大令能因笔成势,自生奇正,而羊、薄不能绍其传。至唐初而文皇倡之于上;率更行之于下,传六代之法,而不用其结法。有唐一代,雄奇百出,皆文皇、率更之余习也。而文皇草势,至南宫乃发泄无遗。”(《文皇率更传六代之笔法》)

寐叟以为,欧阳询最能领悟献之笔势,是“实师大令而重变之”,他出以奇峻,而有矩度可寻,故后世“旭、素奇矫皆从以出,而杨景度为其嫡系”。此也正所谓“守法度者至严,则能出乎法度者至纵而不可拘矣”。

沈:沈曾植对波发用笔独多体会。他还有那些重要悟入呢?

徐:有啊,我特别注意他强调的三点。一是以“敛分入篆”求“骨韵俱高”:

“光绪中叶,学者始重《张猛龙》,然学如牛毛,成无鳞角。北碑惟此骨韵俱高,敛分入篆,信本晚岁瓣香,殆皆在此。”(《张猛龙碑》)

沈曾植以为,要做到“骨韵俱高”,需要“敛分入篆”,这话近于右军所讲的“横画似八分,而发如篆籀”,就是说以分隶“极意波发,力求跌宕”笔势,入于古篆之“古雅之质,勃郁行间”,方成骨韵俱高。这方面,何绍基也曾强调“意兼篆分,涵抱万有”。所以,“敛分入篆”可以说是有清一代碑派书法追求的精髓所在。

第二是他主张据“异体同势”、“修短相副”,来统一“古今杂形”、“靡有常制”:

“伯喈笔势,肇举梁、钟,其为《隶势》云:‘修短相副,异体同势,‘焕若星陈,郁若云布,‘纤波浓点,错落其间。”(《蔡氏分法即钟氏隶法》)

“‘修短相副,异体同势,‘奇姿谲诞,‘靡有常制。(中郎《隶势》。)‘蔡邕采斯喜之法为古今杂形,然精密闲理,不如淳也。(卫恒《四体书势序》。)按:异体同势,即所谓古今杂形也?”(《古今杂形》)

另外,如何变化出新,寐叟还有妙悟:“篆参隶势而姿生,隶参楷势而姿生,此通乎今以为变也。篆参籀势而质古,隶参篆势而质古,此通乎古以为变也。故夫物相杂而文生,物相兼而数赜。”这也正王羲之所谓“为一字,数体俱入。若作一纸之书,须字字意别,勿使相同。”“其草书,亦复须篆势、八分、古隶相杂,亦不得急,令墨不入纸。”“夫书先须引八分、章草入隶字中,发人意气”。寐叟晚年有此种种妙悟,故下笔自与人不同。

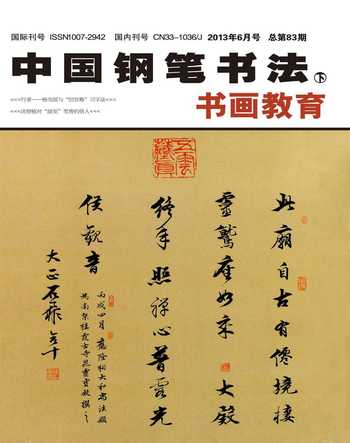

——书法家郑和新墨海游龙笔意键