“别+A”祈使构式的语法转喻研究

顾小涛

(江苏师范大学 外国语学院,江苏 徐州 221116)

一、引言

有关“别”字结构的研究在汉语中由来已久,但是以往的研究多从形式特征和句法语义的角度进行。“别”字结构主要用于祈使句。祈使句有肯定和否定两种形式,“别”字结构是否定祈使句的主要形式。一般认为,“祈使句谓语只能是表示动作或者行为的动词或动词性结构”[1],“形容词谓语句、主谓谓语句、名词谓语句……都不能够用于祈使句”[2]。我们发现“别”字否定祈使结构中,除了动词性结构之外,形容词、主谓结构和名词成分都可以充当祈使句谓语。例如:

(1)别三心二意,做习题要仔细。

(2)别思想开小差!

(3)别流氓! 你等一下,我穿上衣服。

综观以往关于祈使句的研究,对形容词充当谓语的“别”字否定祈使句都有着不同程度的涉猎,如彭可君[3]、袁毓林[4]、邵敬敏和罗晓英[5]等。以上这些研究多为描述性研究,主要归纳总结了“别”字结构的语法意义和“别”字否定项的语义特征。认知语言学的发展拓展了语法研究的范围,为我们提供新的视角来探究汉语中特殊祈使句生成的认知理据,如李勇忠对静态谓语祈使句的转喻认知理据进行了阐释[6],吴淑琼和文旭用概念转喻理论剖析了汉语“A+点”祈使结构的生成机制[7]。他们的研究多集中于肯定祈使结构,而忽视了对于汉语否定祈使句的探讨,但他们的研究成果为我们深入研究形容词谓语“别”字否定祈使结构的认知机制提供了很好的理论基础。本文拟运用语法转喻理论来分析“别+A”字否定祈使结构形成背后的认知动因,并对进入该结构中A 的语义特征进行界定。

二、语法转喻及其运作机制的建构

在认知语言学领域,转喻不仅是一种修辞现象,也被视为比隐喻更为基本的认知手段和思维方式。最初的研究多集中于转喻的界定、转喻的分类、隐喻和转喻的关系以及转喻图式的语用推理等,几乎很少涉及转喻对于语言结构的影响。随着认知语言学的发展,转喻和语法之间的关系引起了不少认知语言学者的关注,他们开始对语法转喻的认知研究。根据其类属程度,Ruiz de Mendoza &Pérez 将概念转喻分为高层转喻与低层转喻,并且将语法转喻界定为“对语言结构产生影响的高层转喻”[8]。通过深入分析大量语法现象背后的转喻理据,Ruiz de Mendoza & Pena 重新界定了语法转喻,认为语法转喻是“对形态和(或)句法结构产生影响的高层转喻或类属转喻”[9]。Panther & Thornburg 也给出了语法转喻的定义,即“对功能词、语法词素和词类的分布属性产生影响的概念转喻”[10]。在国内沈家煊先生最早提出“语法转喻”这一概念,他在有关“的”字构式的研究中提出了“语法中的‘转指’本质上就是转喻,是转喻这种一般的认知方式在语法上的体现,可称之为‘语法转喻’”[11]。

综观以上学者对于语法转喻的界定,尽管涵盖的研究范围存在着差异,但是我们发现这些定义具有共性,即语法转喻是能够对语法结构产生影响的概念转喻。作为能够对句法结构产生影响的概念转喻,语法转喻的运作模式依赖于概念转喻的操作机制。概念转喻和语法之间存在着双向的互动关系:概念转喻是句法结构形成的认知理据,句法结构也会限制或者促使概念转喻的操作;概念转喻的操作以及目标概念的解读依赖于特定的语境,如上下文,文化和情景语境。

三、“别+A”否定祈使构式形成的认知机制

(一)“别+A”字否定祈使结构的构式义

吕叔湘[12]认为,“副词‘别’表示禁止,由‘不要’合音演变而成”。由否定副词“别”构成的句子被称为“别”字否定祈使句。一般来说,“别”字的否定项主要是动词谓语和形容词谓语,而动词性成分是祈使句的典型祈使句谓语,故构成了祈使句谓语的原型范畴。当“别”的否定项为形容词时,该结构主要体现为三种形式:“别+A”、“别+A+了”和“别+太+A+了”,按照一般的说法,“了”为语气助词,用在句末表示“肯定事态出现了变化或即将出现变化,有成句作用。”[13],故把以上三种形式统称为“别+A”祈使结构。根据Goldberg 的构式语法构式理论,构式是形式与意义的配对体,句子是构式的表现形式,构式义有独立于其词汇语义和句法规则之外的整体意义,而该整体意义不可以从其组成成分或者其他构式推导出来[14]。从形式上来看,“别+A”结构只含有形容词,而该结构语义上却隐含动作意义,因此本文从认知语言学构式语法的视角把“别+A”祈使结构视为一种独立构式。根据构式语法理论,该构式形式表现为“别+A”,其构式义为“说话人劝阻或者提醒听话人采取某种措施以期避免显现出某种状态或属性”。例如:

(4)别紧张。

(5)别骄傲了。

(6)别太马虎了。

“别”字祈使构式既可以用于表达劝阻,也可以用来表示提醒,具体解读为哪种语法意义,需要受到特定言语语境的制约。以例(4)为例,当该例表达劝阻的含义时,一定是听话人已经显示出紧张的神情或者说话人判断出听话人感到紧张,才会这么劝阻;而当该例表示提醒的语义时,不要以上那些前提条件,仅仅是一种友善的提醒。

袁毓林认为祈使句的谓语主要由表示动作或行为的谓词性词语充当,表达功能是要求(包括命令、希望、恳求等)听话人做或不做某事[4]。那为何形容词能够进入谓语由动态动词充当的祈使句呢?该否定祈使构式的生成机制是什么?能够进入该构式的形容词应该具备什么语义特征呢?本文将尝试借助语法转喻理论来剖析解答这些问题。

(二)语义压制的实现手段:概念转喻“结果代原因”

根据构式语法,句子是构式的表现形式,构式义有独立于其词汇语义和句法规则之外的整体意义,而该整体意义不是部分的简单叠加,整体大于部分之和。句子的意义来源于构式义和词汇义的互动。构式义和词汇义两者之间的互动关系主要表现为以下两种情况:一致或者冲突。当构式义和词汇义一致时,句子语义合格;若是构式义与词汇义不一致,出现两种情形,要么句子语义异常,要么构式义压制词汇义从而消除语义冲突。那么构式义是如何压制词汇义的呢?我们认为语义压制通过概念转喻“结果代动作”来得以实现的。

语义压制是用以解除构式义和词汇义之间语义冲突的重要手段。当形容词进入“别”字否定祈使构式时,其静态的词汇义与该构式的构式义相冲突,此时构式义占据主导地位,就会压制词汇义并赋予词汇义进入该构式的充要条件,使静态的形容词具备了动态的句法语义特征,从而解除语义冲突。祈使句是一个动作构式[15],而构式被视为一个理想化认知模型,该动作ICM 由参与者、动作、方式和结果等构成。我们知道,世界万物之间普遍存在着因果关系,原因和结果之间存在着转喻关系,构成了概念转喻的基础。在动作ICM 之中,施事者实施某个动作必将产生相应的某种结果,结果可以唤醒导致该结果的动作或者原因,所以“动作结果”和“动作”之间存在因果关系,涉及“结果代原因(动作)”的转喻模型。在“别+A”否定祈使构式之中,形容词表达的是某种性质或者状态,作为认知转喻操作的源域,“别+A”表示避免达到某种性质或状态,可以为目标域即避免这种性质或状态所要采取的动作提供心理可及,是概念转喻“结果代动作”操作的结果。例如:

(7)别难过。

(8)你别悲观了。

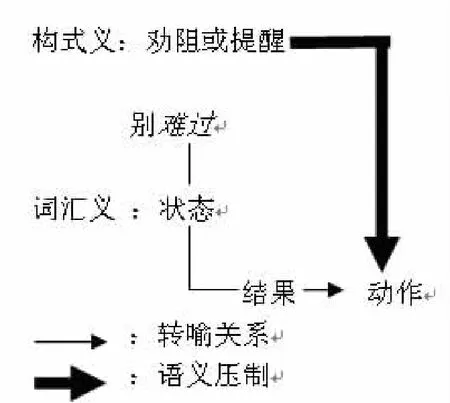

“难过”和“悲观”均为静态形容词,可以表示动作的结果状态,当它们进入“别”字否定祈使构式时,与祈使句的构式义发生语义冲突,但是构式义压制了词汇义,从而使得句子获得了压制后的意义,可以解读为:劝告或提醒听话人采取某种措施以避免达到说话人所说的难过或悲观的状态。例(7)的语义压制过程如图1 所示。动作与结果之间存在的因果关系促使结果可以转指导致该结果的动作,故以上两例语义合格。

图1 语义压制的实现途径:概念转喻“结果代动作”

综上所述,概念转喻“结果代动作”是构式义对词汇义进行语义压制的实现手段,也是“别+A”否定祈使构式形成的认知机制。由于概念转喻和语法之间存在着双向互动的关系,故该概念转喻模型具体的认知操作过程必定会受到句法语义因素的制约,如进入该祈使构式的形容词的语义特征等。此外,“别+A”字否定祈使构式形成的认知机制的构建有助于界定此构式中的形容词的语义特征。

(三)“别+A”祈使构式中A 的语义特征

“别+A”否定祈使构式形成的深层动因是概念转喻“结果代动作”,由于动作和结果之间形成逻辑上的因果关系,故“别+A”所表示的结果状态可以从心理上唤醒导致该结果状态发生的动作。不是所有的形容词都可以进入“别+A”否定祈使构式,“别”对紧随其后的否定项的选择与A的语义特征有关。“别+A”祈使构式中形容词所表述的是听话人所要避免的结果状态,而概念转喻模式“结果代动作”确定了该结果状态必然是可控的,故A 的根本语义特征表现为“可控性”,换言之,一般情况下,不具备“可控性”语义特征的形容词不能进入该祈使构式。

袁毓林认为祈使句的主语是人称主语,所以进入祈使句的形容词必然是述人的或自主的[4]。我们发现,一些非述人的形容词也能够进入“别+A”祈使构式,如“汤别咸了”、“衣服可别大了”等。由此可见,如果形容词所描述的结果状态是听话人可以通过采取某种行为而避免的,那么不管是否具备述人的语义特征,都是可以进入该构式,即“述人”不是形容词进入该构式的必要条件。

“别+A”祈使构式是一种否定祈使句,该结构表示听话人可以通过实施某种行为动作以期达到避免某种状态或者属性,因此这种状态或属性多具有消极意义,即A 蕴含着贬义的语义特征,如“别着急”“别小气”等。当然,这种说法并不是绝对的,只是一种倾向,含有贬义色彩的形容词可以优先进入否定祈使构式,某些具有褒义特征的形容词也可以进入此构式,如“别谦虚”、“别认真了”等。

以上研究分析表明,具有可控性是形容词进入“别+A”否定祈使构式的必要条件,而蕴含贬义特征只是形容词进入该构式的优先条件。

四、结语

“别+A”否定祈使构式是汉语中一类较为特殊的否定祈使句式。分析表明,概念转喻模型“结果代动作”是该祈使结构生成的认知理据,而构式义对形容词词汇义的语义压制是实现概念转喻具体操作的深层动因。“别+A”字否定祈使构式形成的认知机制的构建有助于此构式中的形容词的语义特征的界定和分类。此外,转喻认知机制的构建也为进一步研究语法转喻操作机制对语境的依赖性提供了良好的基础。

[1]朱德熙.语法讲义[M].北京: 商务印书馆,1982.25.

[2]韩孝平.人称与句子功能的关系刍议[J].世界汉语教学,1992,(1):33-39.

[3]彭可君.副词“别”在祈使句里的用法[J].汉语学习,1990,(2):4-9.

[4]袁毓林.现代汉语祈使句研究[M].北京: 北京工业大学出版社,1993.

[5]邵敬敏,罗晓英.“别”字句语法意义及其对否定项的选择[J].世界汉语教学,2004,(4):18-26.

[6]李勇忠.祈使句语法构式的转喻阐释[J].外语教学,2005,(2):1-5.

[7]吴淑琼,文旭.“A +点”祈使结构的语法转喻阐释[J].解放军外国语学院学报,2011,(5):21-26.

[8]Ruiz de Mendoza I.F.J.& L.Pérez.Metonymy and the grammar: motivation,constraints and interaction[J].Language and Communication,2001: 321-357.

[9]Ruiz de Mendoza I.F.J.& M.Pena.Grammatical metonymy within the action frame in English and Spanish[A].In Maria De Los Angles Gomez Gonzalez (ed.).Current Trends in Contrastive Linguistics: Functional and Cognitive Perspectives[C].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins,2008: 251-280.

[10]Panther,K.-U.& L.Thornburg.Introduction: on figuration in grammar[A].In K.-U.Panther,L.Thornburg& A.Barcelona (eds.).Metonymy and Metaphor in Grammar[C].Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins,2009: 1-44.

[11]沈家煊.转指和转喻[J].当代语言学,1999,(1):3-15.

[12]吕叔湘.疑问·肯定·否定[J].中国语文,1985,(4):241-250.

[13]吕叔湘.现代汉语八百词(增订本)[M].北京: 商务印书馆,2005.

[14]Goldberg,A.E.Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].The University of Chicago Press,1995.

[15]Panther,K.- U.& L.Thornburg.The EFFECT FOR CAUSE metonymy in English grammar[A].In Antonio Barcelona (ed.).Metaphor and Metonymy at the Crossroads: A Cognitive Perspective[C].Berlin & New York: Mouton de Gruyter,2000.