论魏晋“杂传”的小说化

王勇

(安徽大学 文学院,安徽 合肥 230039)

杂传在古代一直被视为史学著作,《隋志》以降,史家对此多有论述。①唐代刘知几的《史通。杂述》将杂传分为十类。清代章学诚的《文史通义》对传记有所发论。《四库全书总目提要》将杂传列为史部一门,并对“传”“记”的区分进行了论述。现代,台湾大学逯耀东先生对杂传的产生及其史学特点作了详细而精辟的论述。但是,古人对杂传的研究几乎都着眼于史学层面,近现代研究者才突破了旧有观念的拘囿,对其文学性有了初步的认识。朱东润先生在1942年撰著的《八代传叙文学述论》中,参照西方的文学观念将杂传视为传记文学,并对杂传的文学成就作了论述[1]。其后,程千帆先生对杂传的文学性也做了简要论述,自此杂传的文学性尤其是杂传与小说的关系才得到了学界的广泛重视。

一、“杂传”的界定及源流

杂传是魏晋时期新出现的一种史学著述形式,它是对以《史记》、《汉书》为代表的汉代史学的继承与发展。“杂传”一词最初见于《汉书。艺文志》,其《六艺略》中“孝经类”著录“《杂传》四篇”,这里的“杂传”不是指传叙人物的史著,而是指注解《孝经》之作。“传”在先秦两汉时期是指“依经起义、阐发经典”的著述,故而《春秋》的解经之作被称为“三传”。刘勰对此已有论述:“传者,转也;转受经旨,以授于后。”[2]《左传》虽然“依经起义”,但其“随举一事而为之传”,沾溉后世,才有了《史记》、《汉书》“包举一生而为之传”[3]的纪传体。“传”也就从注经之作演变为史著,杂传当然也属史著范畴。真正意义上传叙人物的杂传始见于梁阮孝绪的《七录》,《七录》设“纪传录”,其下列“杂传部”。《七录》今已不存,但从《广弘明集》所存的《七录序》来看,“杂传部”所收录的应就是有关人物传记的杂传。因此,阮孝绪的《七录》是现今可见的第一部对杂传进行分类的目录学著作。

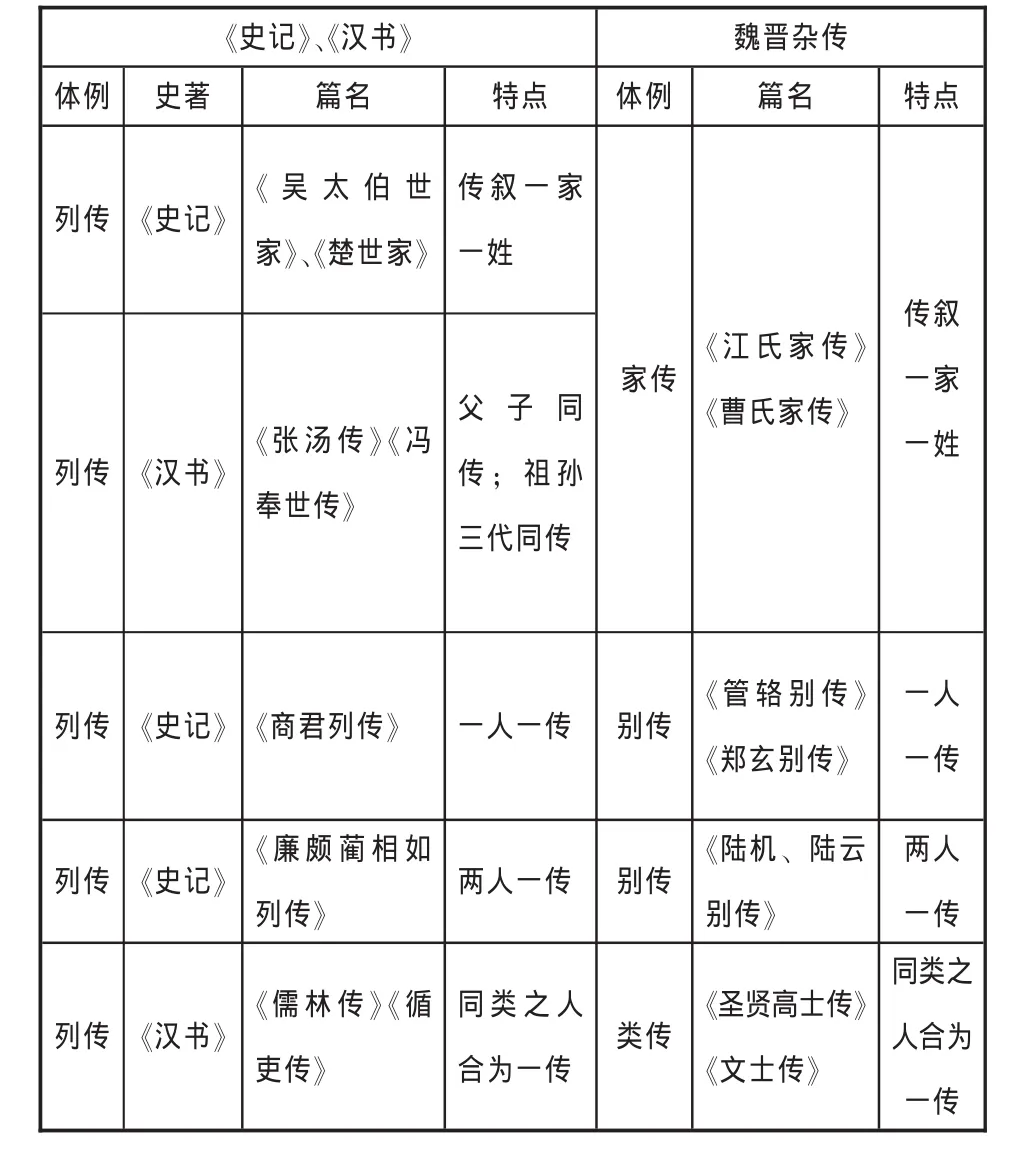

杂传源于纪传体的史书《史记》、《汉书》,二书皆以传叙人物为中心,而杂传继承了这一传统。清人对此已经有了较为清晰的认识,《四库全书总目》指出:“案传记者,总名也。类而别之,则叙一人之始末者为传之属,叙一事之始末者为记之属。”[4]《四库全书总目》认为“传”体“叙一人之始末”,而魏晋杂传即是如此。据清代学者姚振宗《隋书经籍志考证》所录书目,魏晋南北朝时期的杂传约有470余部,台湾学者逯耀东则认为魏晋六朝的杂传总数应为493部,大多为魏晋时期的作品。魏晋杂传从体别与内容上大致可分为五类:郡书、家传、别传、类传和佛道。我们可以此分析魏晋杂传与《史记》、《汉书》等汉代史著在体例编排上的关系。如表1所示。

表1

从表中不难看出,《史记》、《汉书》中的列传与杂传在体例编排上有较深渊源,即使是杂传中的郡书与佛道类作品,其编写体例依然是仿照列传的,只是在内容的选取上有所区别。

虽然杂传在体例和内容上都近于 《史记》、《汉书》中的列传,但二者仍然存在明显的差异。首先,从现存的目录学文献中著录的杂传书目以及存留的材料来看,魏晋杂传应以单篇形式为主[5],这与《史记》、《汉书》中的列传不同。其次,《隋书。经籍志》认为杂传是“率尔而作,不在正史”,不同于《史记》、《汉书》的正史性质[6]。我们据此可以对魏晋杂传作一界定:杂传是在体裁上近于纪传体,内容上重在传叙人物,形式上以单篇为主的,产生于魏晋时期的有别于正史的史著。

《隋书。经籍志。史部。杂传类》共录杂传217部,但是我们注意到,一些在现代被视为志怪、志异小说的作品也被归入了“杂传”,如干宝的《搜神记》和刘义庆的《幽明录》等。但北宋欧阳修、宋祁编著《新唐书。艺文志》,将志怪、志异小说从史部“杂传类”分出,归入子部“小说类”。此后,很多重要的目录学著作都沿袭其分类。元代马端临的《文献通考》将杂传归入史部“传记类”,将志怪、志异小说归入子部“小说类”,《四库全书总目》从《文献通考》例。虽然《文献通考》和《四库全书总目》在分类上与《新唐书。艺文志》略有差别,但其分类的标准和思路仍是遵循《新唐书》的。传叙人物的杂传和志怪、志异小说从最初同归 《隋志。史部》“杂传类”,到后来逐渐分流,分别被归入史部“杂传类”和子部“小说类”,实际上反映了古人文学与史学观念的变化。

北宋时,杂传为史著而志怪、志异为小说的观念得到了确认,二者在文献归类上的分流说明二者在性质上是有所差异的。但是,杂传和志怪、志异小说在北宋之前被归为一类,则从一个侧面说明了作为史著的杂传出现了小说化的倾向,杂传和志怪、志异小说具有一定的相似性。

自鲁迅先生提出“传奇者流,源盖出于志怪”[7]的观点后,唐传奇源自志怪小说的观点就成为了定论。学界也就着重关注志怪小说与唐传奇的关系,从而忽视杂传与唐传奇的关系。程千帆先生在论及史传文学发展时曾指出杂传“上承史公列传之法,下启唐人小说之风”[8]。程先生既看到了魏晋杂传作为史著对两汉史学的继承,又指出了魏晋杂传对唐人小说的影响。但程先生未就这一问题进行全面和深入的探讨。陈兰村先生对杂传与唐传奇的关系又有阐发和深入,明确指出杂传的基本内容和艺术经验对唐传奇有直接影响[9]。王运熙先生提出,唐传奇的不少作品在体制上受到了魏晋杂传的影响,并从篇名、题材与内容等方面进行了论证[10]。孙逊、潘建国认为,杂传是唐传奇的文体渊源,并从传奇文本本身及目录学的角度论证了这一观点[11]。熊明教授对此也有呼应[12]。吴怀东和余恕诚先生从不同文体融合、影响的角度来研究唐传奇的文体生成,他们认为,在六朝至隋唐时期多种思想潮流影响下,杂传、杂史等叙事性较强的文体形式,逐渐吸收当时的文学精神和经验,实现了文体转化,最后形成了传奇这一文学形式[13]。这些研究肯定了杂传与唐传奇的密切关系,指出了杂传的小说化就是唐传奇的先声。

二、杂传小说化的表现

魏晋杂传的小说化主要表现在三个方面:人物刻画、叙事手法、叙事品格。

魏晋时期是“人的觉醒”[14]的时代,人的主体性得到了确立,人本身及其情感成为了文学与历史关注的对象。在魏晋杂传中,如嵇康的《高士传》和袁宏的《正始名士传》等就是以描写个性卓然的人物而著称,这些杂传都是在个性张扬的时代背景下产生的,其出现后又在一定程度上推进了社会对个性的尊崇。魏晋杂传不仅以个性化的人物为题材,而且在人物刻画上也主要通过描写其个性来完成,如下例:

公闻攸来,跣出迎之,抚掌笑曰:“子远,卿来,吾事济矣!”既入坐,谓公曰:“袁氏军盛,何以待之?今有几粮乎?”公曰:“尚可支一岁。”攸曰:“无是,更言之!”又曰:“可支半岁。”攸曰:“足下不欲破袁氏邪,何言之不实也!”公曰:“向言戏之耳。其实可一月,为之奈何?”攸曰:“公孤军独守,外无救援而粮谷已尽,此危急之日也。今袁氏辎重有万余乘,在故市、乌巢,屯军无严备;今以轻兵袭之,不意而至,燔其积聚,不过三日,袁氏自败也。”公大喜……(《三国志注》引《曹瞒传》)

这段叙述非常精彩,曹操的多疑、狡诈跃然于纸上,而这立体、鲜活的人物形象就是依靠个性描写来塑造的。此外,这段描写主要通过人物对话完成人物刻画,不再像传统的历史叙述那样依靠行动和语言的配合来展示人物性格。这在人物塑造和叙事技巧上都是一个很大的突破。

杂传的叙事有几个特点。首先,注重生活化的细节叙事。《隋志》“杂传类小序”认为杂传的创作是“率尔而作,不在正史”[6]982,不同于《汉书》依附经典的严肃叙写。我们注意到,魏晋杂传往往选取日常化的生活细节来表现人物性格,这是对汉代史学崇高叙事的消解,其深层的指向是建立一种新的、有别于传统历史叙述的话语方式,如下例:

太祖少好飞鹰走狗,游荡无度,其叔父数言之于嵩。太祖患之,后逢叔父于路,乃阳败面喎口;叔父怪而问其故,太祖曰:“卒中恶风。”叔父以告嵩。嵩惊愕,呼太祖,太祖口貌如故。嵩问曰:“叔父言汝中风,已差乎?”太祖曰:“初不中风,但失爱于叔父,故见罔耳。”嵩乃疑焉。自后叔父有所告,嵩终不复信,太祖于是益得肆意矣。(《三国志注》引《曹瞒传》)

在表现曹操的机警时,《曹瞒传》选取的是生活细节场景,这种从细节入手进行人物刻画和事件叙述的手法在魏晋杂传中比较常见。实际上,以生活细节来突显人物性格的写法已经不再是传统的史著写法了,而更接近于小说了。因此,杂传的人物塑造已经打破了类型化创作,开始强调人的个性与特点。

其次,注重故事情节,出现虚构性描写。小说和历史都长于叙述故事,但历史叙事力求“可信”,而小说叙事则重在虚构。小说是一门虚构性较强的叙事艺术,不像历史叙事那样受到种种约束,因此行文比较自由,注重故事情节。刘知几在《史通。叙事》中谈到历史叙事的特点时,指出“夫史之美者,以叙事为先。至若书功过,记善恶,文而不丽,质而非野”,“夫国史之美者,以叙事为工,而叙事之工者,以简要为主。”历史叙事是以朴质的文字对历史事件进行概要简约的叙述,因此排斥繁复的情节。但魏晋杂传叙事的情节性却很强,尤其注重故事的传奇性与戏剧性。如下例:

郭冲《诸葛亮五事》①裴松之《三国志注》引为郭冲《三事》,朱东润先生证为《诸葛亮隐没五事》,当是。曰:亮屯于阳平,遣魏延诸军并兵东下,亮惟留万人守城。晋宣帝率二十万众拒亮,而与延军错道,径至前,当亮六十里所,侦候白宣帝说亮在城中兵少力弱。亮亦知宣帝垂至,已与相逼,欲前赴延军,相去又远,回迹反追,势不相及,将士失色,莫知其计。亮意气自若,敕军中皆卧旗息鼓,不得妄出庵幔,又令大开四城门,埽地却洒。宣帝常谓亮持重,而猥见势弱,疑其有伏兵,於是引军北趣山。明日食时,亮谓参佐拊手大笑曰:“司马懿必谓吾怯,将有强伏,循山走矣。”候逻还白,如亮所言。宣帝后知,深以为恨。

这一段叙述的“空城计”故事极有传奇性,故事情节前后完整,而如果以史著的手法叙述,则只需交待结果就可以了。小说叙事常常打破固有的生活逻辑,追求出其不意的艺术效果,其目的已经不是为了以史为鉴,而是出于审美和娱乐的需要,这也正是魏晋小说的功能。

再次,修辞品格从严肃转变为诙谐。历史在西方被认为是严肃的记述,司马光在自述《资治通鉴》写作目的时亦指出“专取关国家兴衰,系生民休戚,善可为法,恶可为戒者,为编年一书”[15],司马光认为,史书编著关乎军国大事,因此应存庄重肃穆之心。但小说的品格不同,在语言艺术中“幽默与小说的关系要显得更加亲密却无可置疑”[16]。魏晋时期小说的风格多是轻松、诙谐与幽默的,这与小说的功能取向是一致的,而魏晋杂传在修辞品格上也呈现出诙谐的特点。如下例:

太子尝嘲恪:“诸葛元逊可食马矢。”恪曰:“愿太子食鸡卵。”权曰:“人令卿食马矢,卿使人食鸡卵何也?”恪曰:“所出同耳。”权大笑。(《三国志注》引《诸葛恪别传》)

从此例可以窥见魏晋杂传在风格上已趋向于小说的幽默、诙谐,这同汉代史著不同。《史记。滑稽列传》描写的虽然是优伶之辈的淳于髡、优孟等人,但主要着眼这些人劝谏王事、讽喻帝王的行为。因此,就叙事特点而言,魏晋杂传与汉代史学是大不相同的,这种叙事方式上的颠覆是与魏晋时期的社会风气息息相关的。

三、杂传小说化的成因

杂传小说化的出现与魏晋时期的社会历史和思想文化等诸多问题都有关涉。实际上,魏晋杂传在一定程度上表现出对汉代经学笼罩下的史学的颠覆与解构——旧有的史学叙事方式被抛弃,而新的话语方式与史学传统尚未建立。在这种情形下,魏晋史学将眼光投向已经独立的文学,并在一定程度上借助文学的方式叙述历史。此外,佛经的传译促进了史书叙事方式的变化,介乎文学与史学之间的杂传就此应运而生。

在社会历史因素方面,个性的追求与门阀士族的兴起对杂传小说化的影响至深。魏晋时期首要的时代特征是“个人的自我觉醒”[17],魏晋文学表达了个体对人生强烈的留恋与执着,这是魏晋士人对生命的脆弱与短暂的清醒认识。魏晋士人试图从服药与寻仙中找到超脱之道,在经历了无数失败之后,他们意识到肉体不可能永恒,从而努力追求精神的永恒。魏晋士人将目光转向了文学,曹丕在《典论。论文》中说:“盖文章经国之大业,不朽之盛事。年寿有时而尽,荣乐止乎其身。二者必至之常期,未若文章之无穷。”[18]魏晋士人试图以自觉的文学创作来实现对生命有限性的超越,在短暂的生命外获得永恒。这是魏晋士人清醒的生命意识的表现:他们不仅意识到了生命的界限,而且超越了生命的有限性而达到了永恒。这种生命意识一旦确立,则寻找个体生命中的特性就成为了必然。另一方面,随着大一统王朝的覆灭,旧有的社会结构土崩瓦解,原来集结在以儒家为中心的社会群体中的个人被迫游离分散、徘徊游荡,各自寻找栖宿之地,酒、药、求仙与文学成为个体精神的寄托。原来压抑在群体共性中的个性自然得到了彰显,《世说新语》中所激赏的人物如嵇康、阮籍等就是以个性张扬,不流于世俗而著称。这些人物身上所体现的个性与“风流”成为了时代的风尚,对杂传的题材和叙事手法都产生了很大的影响。此外,魏晋时期门阀士族势力的兴起为杂传的产生创造了条件。东汉以后,地方豪族势力逐渐壮大,在九品中正制设立以后,这些地方豪族逐渐把持了官吏的任免权,形成了士族门阀社会。在魏晋的别传中,大部分传主与作者多为血亲或姻亲关系,而很多家传也是传叙地方望族的。九品中正制的品评包括品、状和家世三个部分,并形成了月旦评议的制度,于是人物品评之风大盛。这些都在客观上促进了魏晋杂传的兴盛。

在思想因素方面,魏晋时期儒学思想“定于一尊”的局面被打破,先秦诸子思想与佛道思想并起,形成了多元的思想结构。先秦诸子的思想开始重新参与社会思想的建构,渗透到社会生活的各个方面。以老庄思想为基础的玄学与清谈代替了繁琐的汉代经学,道家神仙方术思想成为了部分人的精神寄托。魏晋史家亦受诸子思想影响较大,如孙盛“博学,善言名理”,“著医卜及《易象妙于见形论》”,干宝“性好阴阳术数,留思京房、夏侯胜等传”[19]。因而出现了如《管辂传》这样以叙述五行、阴阳、谶纬为主的杂传,而这些“虚诞怪妄”之作渐渐演变为虚构性的作品。另外,佛教在这一时期得到广泛的传播,因此在魏晋出现了以道教、佛教为题材的杂传,如《高僧传》、《法师传》、《神仙传》等。魏晋之际,大量佛经被翻译传世,佛教故事的叙述方式、艺术构思等对杂传叙事也产生了一定的影响[20]。如《三国志注》引《三辅决录》:

殷先与司隶校尉胡轸有隙,轸诬构杀殷。殷死月馀,轸得疾患,自说但言“伏罪,伏罪,游功曹将鬼来”。於是遂死。于时关中称曰:“生有知人之明,死有贵神之灵。”

上述故事中包含的因果报应的思想,就是从佛教故事中脱胎而来的。杂传作为史学著作,其叙事不同于汉代史著而出现小说化倾向,在很大程度上是受到佛经故事的影响。

魏晋时期,史学领域里掀起了一股质疑经典的风潮,直接导致了思想领域内对汉代思想的全面否定与颠覆。晋太康二年,汲冢书经过整理以后,人们发现《竹书纪年》的很多记载与“经传大异”,这正好发生在儒家经学的衰退时期,因此更加深了人们对儒家经典的怀疑。谯周曾据经典作《古史考》,对司马迁提出批评,而司马彪根据“汲冢书”怀疑谯周之论,并对谯周进行了驳难和否定。质疑带来的否定必然会导致反叛与颠覆,而这种反叛主要就体现在史学叙事上。

魏晋时期的史官制度对杂传创作也产生了不可忽视的影响。魏明帝时设置了著作郎与著作佐郎典掌史职,晋武帝置大著作郎一人,佐著作郎八人,并形成了“著作郎始到职,必撰名臣传一”[19]735的制度。刘湘兰注意到了史官制度与杂传的关系,她认为两晋的史官制度促进了杂传的兴盛[21]。事实上,魏晋时期很多著作郎或佐著作郎都因文学而名噪一时。以两晋为例,《晋书。文苑传》载18人,其中左思、李充、伏滔、庾阐、曹毗、成公绥6人曾典掌史职,袁宏著《后汉纪》,当世谓之有“良史之才”,这些人虽为史官却是以文学名世。左思以《三都赋》名盛当世,袁宏也是“一时文宗”[19]2391。魏晋时期,诗赋创作较为繁盛,而诗赋的叙事功能对杂传叙事有较大影响。当前,学术界对赋体的叙事功能有了初步的认识,蒋寅先生曾就赋及其他文体与史传互参问题作了理论上的梳理[22]。可以说,魏晋诗赋的叙事技巧对杂传叙事有影响,诗赋等其他文体对史传的参用需要载体与媒介,而以诗赋名世的文学家充任史官就为这种参用提供了现实的可能。

[1]朱东润.八代传叙文学述论[M].上海:复旦大学出版社,2006.

[2]刘勰.文心雕龙[M].北京:人民文学出版社,2011.

[3]章学诚.文史通义[M].北京:中华书局,2008.

[4]永瑢.四库全书总目[M].北京:中华书局,2008.

[5]孙逊,潘建国.唐传奇文体考辨[J].文学遗产,1999,(6).

[6]魏征.隋书[M].北京:中华书局,2008.

[7]鲁迅.中国小说史略[M].上海:上海古籍出版社, 2006.

[8]程千帆.先唐文学源流论略[J].湖北大学学报,1981, (4).

[9]陈兰村.浅论魏晋六朝杂传的文学价值[J].浙江师范学院学报,1985,(1).

[10]王运熙.汉魏六朝唐代文学论丛[M].上海:复旦大学出版社,2002.

[11]潘建国.古代小说书目简论[M].太原:山西人民出版社,2005.

[12]熊明.六朝杂传与传奇体制[J].武汉大学学报, 2001,(5).

[13]吴怀东,余恕诚.文、史互动与唐传奇的文体生成[J].文史哲,2010,(3).

[14]李泽厚.美的历程[M].天津:天津社会科学出版社,2008.

[15]司马光.资治通鉴[M].北京:中华书局,1976.

[16]徐岱.小说叙事学[M].北京:商务印书馆,2010.

[17]钱穆.国学概论[M].北京:九州出版社,2011.

[18]萧统.文选[M].上海:上海古籍出版社,2005.

[19]房玄龄.晋书[M].北京:中华书局,2008.

[20]蒋述卓.佛经传译与中古文学思潮[M].南昌:江西人民出版社,1990.

[21]刘湘兰.两晋史官制度与杂传的兴盛[J].史学史研究,2005,(2).

[22]蒋寅.中国古代文体互参中“以高行卑”的体位定势[J].中国社会科学,2008,(5).