科学划界标准述评——兼论科学道德的重要性

王晶

(厦门大学 人文学院,福建 厦门361005)

科学划界标准述评

——兼论科学道德的重要性

王晶

(厦门大学 人文学院,福建 厦门361005)

科学与非科学划界问题是科学哲学的基本问题,也是科学哲学争论的焦点问题。逻辑实证主义的可证实标准和波普尔的可否证标准,提出了绝对的划界标准;库恩和拉卡托斯则模糊了划界要求,主张一种相对标准;费伊阿本德从相对主义与非理性主义的立场出发,提出要消解科学与非科学的划界标准。最终,科学划界被置入更为广阔的视界,萨伽德的三要素标准与邦格的十要素标准为科学划界提供了更为可信的多元化准则。然而,科学的最终目的是造福人类,只有建立在科学道德基础上的科学划界才是有意义的。

划界标准;科学;非科学;伪科学;道德

科学划界一直是现代科学哲学争论的焦点问题之一。所谓科学划界(Demarcation ofScience),就是将科学与人类的其他知识形式区分开来。与科学相对应的,被称之为非科学。非科学包含的领域较广,如宗教、艺术、道德等。在艺术领域,所有的艺术作品无真假之分,我们不能判断毕加索的画作真假与否,只能评价其好坏;也不能批评《西游记》不符合事实,只能评价其是否具有文学价值。当然,非科学也并不可耻,“爱因斯坦认为道德上的楷模比从事科学研究的人更伟大”[1]。“然而,当非科学试图装扮成科学时,就会成为伪科学(Pseudoscience)。所谓'伪',不仅在于它是假的,更因为它想装扮成真的。”[2]125一个游戏币冒充钱币时,它便成为伪钞。

社会生活中,伪科学时常打着科学的幌子,给人类带来极大的危害。因此,明确科学的划界,分清真、伪科学显得尤为重要。历史上,科学划界的标准主要有绝对标准、相对标准、消解标准和多元化标准等。笔者认为划界标准不仅要多元化,而且应建立科学道德的基础上,以规范科学,造福人类。

一、绝对标准

1.逻辑实证论:可证实标准

针对科学与形而上学的“划界”问题,逻辑实证论提出了 “意义标准”。他们认为科学的命题即有意义的命题,满足可检验原则或可翻译原则;不能满足意义标准的,就是无意义的形而上学。因此,其划界标准是逻辑的、绝对的标准。维也纳学派成员费格尔(Herbart Feigl)总结了科学的五大特征:

(1)主体间的可检验性(Intersubjective Testability):强调主体间性(Intersubjectivity),而不是“客观性” (Objective),要求科学理论能够接受公开的检验,实验结果具有可重复性[2]128。(2)可靠性(Reliability):理论不仅是可检验的,而且检验后为真。(3)精确性(Definitenessand Precision):用定量的方式来表达自然定律。(4)融洽或系统性(Coherence or Systematic Character):整个理论体系不是真语句的堆砌,而是有层次的结构;理论之间彼此关联,相互一致。(5)广泛性(Comprehensivenessor Scope):理论体系具有完备性,能够最大程度地说明自然现象。

费格尔认为,只有符合这五大特征的才能被称之为科学。但事实上,这一划界标准却不能把风靡西方的拥有一套完整体系并能解释诸多现象的占星术排除于科学之外。

2.波普尔:可否证标准

坚称“科学态度就是批判的态度”[3]的波普尔(Karl Popper)在科学划界问题上,更多地关注“一种理论在什么时候才可以称为科学的”或者“一种理论的科学性质或者科学地位是否有一个标准”。在他看来,意义问题是个假问题,因为科学不可能完全排斥形而上学。因此,他批评逻辑实证论者把 “可证实性”、“有意义”和“科学性”三个概念等同。所以,波普尔提出了可否证标准[4]:

(1)差不多任何理论我们都很容易为它找到确证或证实——如果我们寻找确证的话。(2)只有确证是担风险的预言所得的结果,就是说,只有我们未经这个理论的启示而可望看见一个和这个理论不相容的事件——一个可以反驳这个理论的事件,那么,确证才算得上确证。(3)任何“好”的科学理论都是一种禁令:它不容许某种事情发生。一种理论不容许的事情越多,就越好。(4)一种不能用任何想象得到的事件反驳掉的理论是不科学的。不可反驳性不是(如人们时常设想的)一个理论的长处,而是它的短处。(5)任何对一种理论的真正检验,都是企图否证它或者驳倒它。可检验性就是可否证性;但是可否证性有程度上的不同:有些理论比别的理论容易检验,容易反驳,它们就像担当了更大的风险似的。(6)进行确证的证明,除非是真正检验一项理论的结果,是不算数的;而这就是说,它可以看作是一项认真的但是不成功的否证理论的尝试。(7)有些真正可检验的理论,发现是假的,仍旧被赞美者抱着不放——例如专为它引进某种特设性假说,或者特地为这个目的重新解释这个理论,使它逃避反驳。这种手法总是办得到的,但是这样营救理论免于被驳倒,却付出了破坏至少降低理论的科学地位的代价。所有这些可总括起来说,衡量一种理论的科学地位是它的可否证性、可反驳性或可检验性。

由于波普尔可否证性标准使用的是“假说-否证法”,所以这一标准是逻辑的、绝对的。但是,波普尔的可否证性标准也存在一定的局限。首先,有些命题虽然满足可否证性标准,但也不能被视为科学。如“每天读100次佛经就会成仙”,具有很强的可否证性,但这不是科学假说。因而可否证性只能作为科学划界标准的必要条件,而不是充分条件。其次,科学史上也有很多案例违反可否证性标准,如海王星的发现,就是科学家拒绝否证的结果。

二、相对标准

1.库恩的模糊标准

库恩(Kuhn)把科学的发展看作是常规科学(即学科在范式内发展)和科学革命(即范式转移)交替发生的过程。他强调科学划界的实质是科学共同体面对相互竞争的理论和范式进行选择的过程,并且不同范式(常规科学)之间是“不可通约”的。“范式”和“不可通约”概念使得划界问题显得十分困难。因为,如此一来,现代科学与占星术可能只是规范的不同,并没有科学与伪科学之分。因此,他的科学划界标准显得极为模糊。

2.拉卡托斯的精致否证标准

拉卡托斯(Lakatos)认为:(1)科学划界的单元应该是科学研究纲领,而不是孤立的假说。一个科学研究纲领由硬核和保护带所组成。硬核是指核心的理论和概念。例如,牛顿力学的三大定律和万有引力定律组成了经典力学的硬核。保护带主要是指围绕在硬核周围的辅助假说。行星数量和质量等数据,都属于经典力学的保护带。保护带有正面启发法和反面启发法,促使科学研究纲领的发展壮大。(2)不存在判决性实验,科学假说不是被观察实验所直接否证的。科学检验有一定的韧性,需要长时间、全局性地考察。科学的发展其实是进步的研究纲领取代退步的研究纲领。

因此,拉卡托斯把科学划界的标准问题归结为科学评价问题:如何区分进步纲领和退步纲领。“进步的科学研究纲领能够不断回应反常的挑战,并且预测新的事实;而退步纲领只能被动地应付反常,往往不能预测新事实。这里所涉及的'进步'、'退步'的概念,不再有逻辑的绝对标准,而和人的主观判断有关,具有历史的维度。例如,阴阳学说在两千年前是进步的研究纲领,但现在却是退步的。”[2]135同时,拉卡托斯还指出: “科学与伪科学的划界问题不只是空谈的哲学问题,它也有重要的社会和政治相关性。例如天主教会在1616年禁止哥白尼学说,并审判了哥白尼学派的很多学者;前苏联也曾在1949年宣布孟德尔遗传学说是伪科学,并把支持遗传学说的学者送进了集中营。”[2]133-134可以看出,拉卡托斯的划界标准保留了一定的历史性和相对性。

由此,从逻辑经验主义的可证实标准和波普尔的朴素否证主义,到库恩的历史主义和拉卡托斯的精致否证标准,“我们看到的是一根批判的链条。这根链条前两段是绝对标准,后两段分别是库恩的'软化'和拉卡托斯的'韧性'”[5]。

三、消解标准

费伊阿本德(Feyerabend)认为,神秘主义和巫术都是潜科学的宝贵资源,“科学同神话的距离,比起科学哲学打算承认的要近得多”[6]。同时,费伊阿本德还继承了库恩的历史主义,但他走得更远,发展了“方法论的无政府主义”——没有科学方法,科学研究“怎么都行”。科学追求的是真理,但真理不是唯一的价值,自由和独立思考也是科学所追求的。因此,他从知识和道德两个方面主张取消科学与非科学的划界。他认为,从科技的发展史来看,任何无论多么有道理或是在认识论上根据十足的方法,有朝一日都会被违反。古代原子论的发明、哥白尼革命、现代原子论的兴起、光的波动学说等都是因为科学家有意或无意地在摆脱固有的方法论法则的束缚。并且,科学到处都在利用非科学的方法和非科学的成果来丰富自己。例如天文学从毕达哥拉斯主义以及柏拉图学说中吸取养分;医学从草药、巫士、接生婆、药贩子那里获得经验。因此,他认为科学的划界不仅是人为的,而且对知识的进步有害;为了理解自然和支配环境,人类可以使用一切思想以及一切方法。科学的划界标准完全可以消解。最后,费伊阿本德还从“自由社会”、“人本主义”的立场出发,批判科学划界在道德上有害。他指出,在17、18世纪时,科学作为反封建、反宗教的思想武器,曾经是解放的力量(中国在五四时期也曾把“德先生”和“赛先生”作为反帝反封建的力量)。但科学并不必然地和解放联系在一起。事实上,由于现代科学只教“事实”,不再批判,因此反而成了压迫其他思想的“科学沙文主义”①科学沙文主义与民主和自由的基本原则不相容。科学沙文主义夸大和神化科学共同体的诚实和能力,禁止公众对科学共同体的决定提出质疑,阻挠社会公众对科学研究活动进行必要的监督和审查;并以科学作为真理的垄断者,把持意识形态的话语霸权,排斥与之竞争的其他文化传统。科学作为一种文化传统,应当与人类其他文化传统进行公平、自由竞争,作为一种意识形态,应当与国家权力分离。。科学追求的是真理,但真理不是唯一的价值,自由和独立思考也是科学所追求的。

从反对科学沙文主义的情境来看,费伊阿本德的批评是言之有理的。然而,消解科学的划界标准并不能解决伪科学的问题。因为伪科学对人类的生活构成了极大的危害,并且这种危害正在继续。这也是后来的学者提出科学划界多元标准的原因之一。

四、多元标准

1.萨伽德的三要素标准

与传统的划界标准把语言或命题作为划界的单元(某个语句或者命题属于科学的或伪科学的)不同,加拿大科学哲学家萨伽德(Paul R.Thagard)视“领域” (Field)概念(一个包含理论和参与者的历史实体)为划界标准。因此,萨伽德将传统的划界标准主要针对理论作了扩展,提出要对信奉该理论的共同体和所处的历史情境作出分析。他在《为什么占星术是伪科学》一文中,分析了科学划界的三要素:理论、共同体(Community)、历史情境(HistoricalContext)。其中,共同体的标准有三条:(1)成员是否达成共识,采取同样办法来解决问题;(2)对其他理论的成功是否关注;(3)积极尝试证实或否证自己的理论。

在萨伽德看来,科学共同体的成员是有共识的,往往采取同样的办法来解决问题;科学共同体对其他理论的成功也非常关心;科学家还积极尝试证实或否证自己的理论。而伪科学共同体的态度正好相反。因此,“萨伽德把伪科学定义为:当且仅当(1)和其他理论相比长时期不进步,而且面临很多问题;(2)也没有拥护者要真正工作”[2]140。“占星术之所以是伪科学就在于:(1)长时间没有进步,现在占星术理论的水平仍停留在托勒密时期;(2)有些问题如岁差春分秋分,占星术终未能成功解决;(3)现在出现了新的、更好的理论来解释人格,如心理学;(4)占星术家不关心自身发展。”[7]

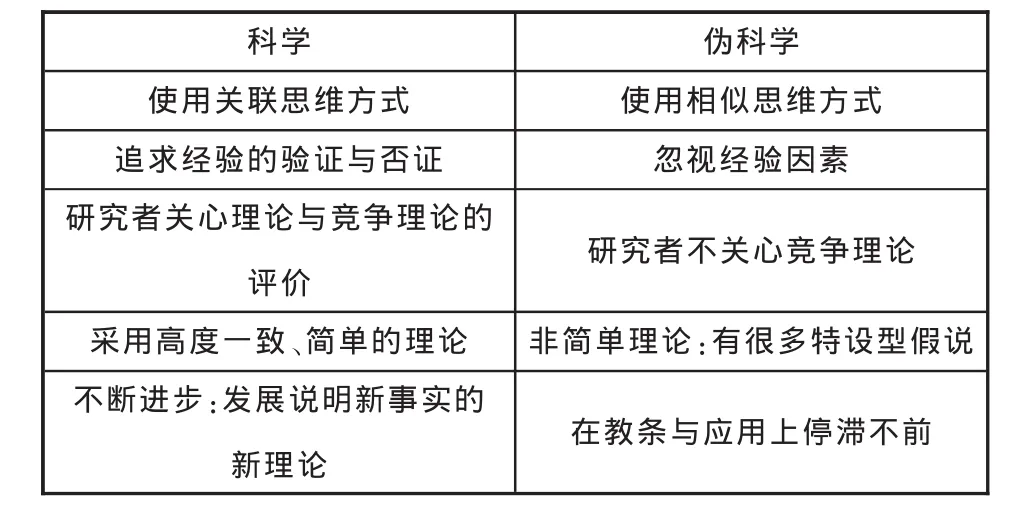

萨伽德还分析了科学和伪科学的典型特征,如表1所示。判断X是科学还是伪科学,就是看它的特征更接近于科学的典型还是伪科学的典型。其中的“关联思维”(Correlation Thinking)是指“两个事物或事件的因果关联来自它们相互联系的事实”;而 “相似思维” (Resemblance Thinking)则是“两个事件或事件因果关联来自它们相似的事实”。我们所熟知的近代科学使用的是关联思维,而传统巫术则主要使用的是相似思维。同时,萨伽德还对划界标准的模型提出了几点说明:“(1)这些特征不是科学或伪科学的必要或者充分条件;(2)我们可以看某领域更接近左边或右边,来判断它是科学或者伪科学;(3)对上述每个特征还可精确化。”[8]

表1 萨伽德的科学划界模型

然而,萨伽德的这一划界标准也存在一些不能解决的问题,如(1)目前没有与之竞争的理论,如现在很流行的金字塔学,是否一定是科学?(2)现在是科学的,将来是否会变成伪科学?(3)心理学兴起发展的过程是否能够证明过早拒绝一个理论是非理性的?

2.邦格的十要素标准

和萨伽德一样,邦格(Mario Bunger)非常重视反对伪科学并坚持科学划界的多元标准。他把知识领域E分为10个要素,如表2所示:

表2 邦格的十要素标准

根据十要素E=(C,S,G,D,F,B,P,K,A,M),科学就是这样的知识领域:“(1)10个组成部分都会随着研究成果而发生变化;(2)共同体C的成员受过专门训练,彼此交往,开创和维护一种研究传统;(3)社会S鼓励共同体成员的活动;(4)论域D完全由真正实体所组成; (5)哲学背景包括:现实世界由按照规律变化的事物所组成的本体论,实在论立场的认识论,推崇清晰、精确、深度、融贯和真理的价值体系,主张自由探索真理的精神而非追求功利或迎合大众和教条;(6)形式背景F是由最新的逻辑或数学理论组成的集合;(7)特殊背景B是同上得到确认(但可纠正)的数据、假说和理论组成的集合;(8)问题组合P完全由事物性质与规律等认识问题组成;(9)知识储备K由最新和可检验的理论、假说和数据组成,它与以前获得的知识相一致;(10)目标A包括发现和使用规律,并使之系统化,以及改进方法; (11)方法体系M只包括可检验的、可品评的、有理由的程序;(12)E是更大的知识领域的组成部分,即E和其他相邻的知识领域有重合、融贯之处。”[9]任何不能满足上面所说的所有12个条件的知识领域都将被称为伪科学。

萨伽德与邦格所设立的多元划界标准有共同之处。首先,他们都强调科学划界问题的重要性,他们所关心的不是“科学的文化权威”,而是伪科学对文化的侵害。其次,他们在历史上第一次创立多元的科学划界标准,都认为科学划界标准是多元的具体的操作的。第三,他们界定的划界对象是一致的(“领域”和“知识领域”都是人类实践的一种形式),对划界对象的拓展也是迄今为止最全面的[10]。但同时,“萨伽德和邦格的模型都是静态的和解析的。他们没有考虑各个元的变化,元与元之间的相互关系,以及在判别时对各个元不同的加权。”[11]

五、从科学划界标准看科学道德的重要性

综上所述,从逻辑实证主义的可证实标准和波普尔的可否证标准,到库恩和拉卡托斯模糊的划界标准;从费伊阿本德主张消解划界标准,到萨伽德的三要素标准与邦格的十要素标准,科学划界的标准越来越丰富,越来越多元。然而,如前所述,科学划界的目的在于避免伪科学对人类的伤害。而事实上,即便是多元的划界标准亦不能保证科学都是造福于民的,违背科学道德的科学在一定程度上比伪科学的危害性更大。也就是说,科学划界必须首先建立在科学道德的基础上。道德和科学互相联系、互相转化并且互相促进,只有建立在科学道德基础上的科学划界才是有意义的科学划界。

首先,通过多元标准检验的理论不全都是科学。例如,传销团体作为一个共同体,他们的成员都经过专业的训练,并互相交流,互相合作,互相进步,一起努力开发新的技术和作战计划(满足C);他们得到社会人士的参与和支持(满足S);他们是社会真实的实体(满足D)……可传销本身并不是科学。因此,多元标准还需有另外的标准加以强化。

其次,无论是过去、现在还是将来,科学必须以“善”为目的。太空武器、基因武器、环境武器、信息武器等高技术武器是科学成果,但却遭到了越来越多科学家的伦理批评,因为科学的发展要以维护国家安全与人类和平为己任。科学不能再以知识的绝对中性作为推卸责任的借口,而必须对人类这个自然物种负责,以增进人类的福利为宗旨。科学可以给人类带来希望,也可以给人类带来毁灭。当科学拥有如此强大的力量时,应更加小心地使用。对于科学,从一定意义上讲,责任比进展更为重要,谨慎比创造更为重要,发现比冒险更值得尊重。

再次,科学以求真为目标,而道德以求善为目标,科学与道德相互联系,相互渗透,相互转化,相互促进。这主要表现在以下几方面:

科学总是要接受道德的评价。科学就其被理解为一种理性的知识体系或者作为一种纯粹的工具理性(技术方法),本身并不包含或显现其特定的道德价值。但是,由于科学及科学活动是在人类社会中进行的,是人类社会活动及其成果的一部分,并且总是和人类的生存和发展相联系,因此科学及其活动本身也就是人类道德评价的对象。科学作为一种既存的社会力量介入并影响着人们的社会生活,即影响着人们的社会利益、社会需要和社会情感,人们自然会站在不同的角度对科学进行不同的评价。人们对科学技术及其活动的这种评价对科学技术的发展也有着深刻的影响。

同时,科学从本质上讲是一种革命的力量,它促进人类社会进步并增进人类福利。尤其是在现代社会,科学已成为第一生产力,科学通过与生产力诸要素相结合转化为现实的生产力,为人类创造着巨大的物质财富。因此,科学对人类具有最大的“善”的价值。列宁就曾在谈到科学在社会主义制度下的运用所产生的社会效益时指出,所有工厂和铁路的'电气化',一定能使劳动条件更合乎卫生,使千百万家庭奴隶不再把一生中大部分时光消磨在乌烟瘴气的厨房里。

科学与道德相互渗透、相互转化。科学即使是纯粹的自然科学也是自然界在人类意识中的反映,是一种观念。这种观念往往会直接或间接地作用于人们的道德观念,从而完成向道德观念的转变。近代以来,科学事业的发展和壮大就使人们自由、民主意识得到不断加强,并越来越注重社会福利和人类幸福。同时,一定时代的道德虽并不转化为相关时代的科学内容本身,但却通过道德评价,影响人们(包括科学家)对科学事实的解释,从而发掘出某一科学事件或事实的伦理意义。

科学与道德之间相互促进,这主要表现在科学发展和道德进步的一致性上。回顾历史,每一次科学领域的重大突破与进展必然会对人们的思维方式、行为方式以及价值观念带来不同程度的冲击,尤其是在道德领域产生一些新的道德观念。当然,同时也会带来一些新的道德问题。在处理这些新的道德问题的时候,人们的道德观念就会得到提升。而这种新的道德观念则会影响和引导着科学继续向前发展。尤其是在现代社会,科学发展对道德的促进作用和道德进步对科学的推动作用则更为明显。核技术巨大的破坏力以及二氧化碳排放过量导致的温室效应使人类意识到地球母亲的重要性,人类保护地球的意识显著增强;“克隆”技术所产生的巨大震撼作用也使人类从来没有像现在这样深刻地思索科学的伦理道德意义[12]。

[1]Einstein A.爱因斯坦文集:Ⅲ[M].北京:商务印书馆,1979.

[2]王巍.科学哲学问题研究[M].北京:清华大学出版社,2004.

[3]Popper K.The Philosophy of Karl Popper[M].Illinois:theOpen CourtPublishing Co.,,1974.

[4]Popper K.科学:猜想与反驳[M].北京:三联书店, 1987.

[5]陈健.科学划界[M].北京:东方出版社,1997.

[6]Feyeabend P.反对方法[M].上海:上海译文出版社,1992.

[7]王巍.我们如何拒斥伪科学?——从绝对到多元的科学划界标准[J].科学学研究,2004,(2).

[8]Thagard P.Computational Philosophy of Science [M].Mass:MITPress,1988.

[9]BungeM.什么是假科学[M].哲学研究,1987,(4).

[10]陈健.方法作为科学划界标淮的失败[J].自然辨证法通讯,1990,(6).

[11]陈健.异质性与科学划界[J].哲学研究,1994,(9).

[12]马文彬,孙向军.科技与伦理的思考[J].道德与文明,2000,(2).

G30

A

1008-6382(2012)02-0022-06

10.3969/j.issn.1008-6382.2012.02.006

2012-02-17

王晶(1984-),女,四川阆中人,厦门大学博士研究生,主要从事认知逻辑、逻辑哲学研究。

(责任编辑 玫 西)