微观经济行为的物价总水平上涨效应分析:货币政策失效与治理原理

白暴力

(北京师范大学经济与工商管理学院,北京市100875)

责任编辑:陈静

2011年12月召开的中央经济工作会议指出,在2012年,要同时保持经济平稳较快发展与物价总水平基本稳定。物价总水平上涨在许多情况下是由微观经济行为导致的,对此紧缩性货币政策往往在抑制物价总水平上涨的同时,又会导致经济增长速度减缓。因此,为实现中央提出的同时“保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定”的战略要求,不仅要采取货币政策,更要对症下药,针对导致物价总水平上涨的微观经济行为采取相应的治理对策。本文分析导致物价总水平上涨的微观经济行为,指出货币政策的局限性,为采取相应的治理对策构建经济学分析基础。

一、纸币体系中三个相关的重要经济现象

贵金属货币是商品货币,具有自身的价值;纸币是符号货币,自身没有价值,只是价值的符号。因此,纸币体系具有与金属货币体系不同的三个相关重要经济现象。正是在这三个现象基础上,相应的微观经济行为导致了物价总水平的上涨。因此,我们首先需要说明这三个现象。

第一个重要经济现象是“纸币的被动性膨胀”。与物价总水平上涨相对应的流通中纸币数量的增长是纸币膨胀,因而纸币膨胀总是与物价总水平上涨同时出现。物价总水平上涨的反面就是纸币贬值,因而纸币膨胀也总是伴随着纸币贬值。物价总水平上涨、纸币膨胀、纸币贬值三者总是同时出现的。①

但是,同时出现的现象却可以有不同的因果关系。一种关系是,纸币膨胀导致了物价总水平上涨与纸币贬值的出现,纸币膨胀是原因,物价总水平上涨和纸币贬值是结果;另一种关系是,物价总水平上涨和纸币贬值导致纸币膨胀,物价总水平上涨和纸币贬值是原因,纸币膨胀是结果。前者是主动性纸币膨胀,后者是被动性纸币膨胀。

被动性纸币膨胀产生的原因在于,物价总水平上涨并不只是简单地与流通中的纸币数量相关,还与经济过程中的许多实际因素相关。当这些因素导致物价总水平上涨时,政府陷入两难境地:要么提高纸币发行量,使纸币膨胀以适应物价总水平上涨,要么使社会生产衰退。而政府往往会选择纸币膨胀以适应物价总水平的上涨。物价总水平上涨(Inflation)与纸币贬值的出现;另一方面,“微观经济行为和宏观行为的物价总水平效应”会导致物价总水平上涨和纸币贬值,并由此导致纸币膨胀。

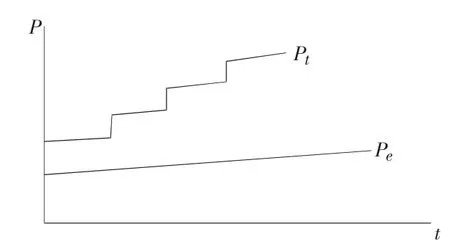

图1

第二个重要经济现象是绝对价格“向下刚性”。绝对价格向下刚性是指,在纸币体系中,当相对价格调整(变化)时,商品的绝对价格只能向上升,不能向下降,②即只能有:

不能有:

在现实中,由于具体情况不同,有些商品的绝对价格可能会有一定程度的下降,但下降的程度比其相对价格下降的程度要小,这种情况可以称为部分刚性。绝对价格向下完全刚性是一种理想状态假定,以便于说明相关的物价总水平上涨的本质过程。③

纸币的被动性膨胀为价格向下刚性提供了基础背景,在这个基础背景下,商品销售者的货币收入向下刚性和货币工资向下刚性的初始压力,导致了绝对价格向下刚性的形成。

第三个重要经济现象是“向上看齐”规律和“棘轮效应”。由于绝对价格向下刚性,相对价格调整(变化)时,任何一种商品的绝对价格都不会下降,因此相对价格的调整只能通过各种商品绝对价格不同程度的提高来实现。在现实经济中,当价格体系需要调整时,实际上就是商品的相对价格需要调整,这时生产者、销售者和价格管理者常常会说某些商品价格偏低,需要提高。其实,某些商品的价格偏低,也就是另外一些商品的价格偏高。但是,生产者、销售者和价格管理者不会说这一类商品价格偏高,也不会去降低这类商品的价格,而只是说某些商品价格偏低,去调高这些商品的价格。在现实经济中,生产者、销售者和价格管理者的这种选择,可形象地叫做“向上看齐”规律。

消费者的感受与生产者、销售者和价格管理者的感受可能相反,他们往往会觉得一些商品的价格过高,但他们不是市场价格的主导者,无法决定市场价格的走向,而生产者、销售者和价格管理者往往是市场价格的主导者,其行为决定了市场价格的走向。

对纸币价格体系而言,由于绝对价格“向下刚性”和“向上看齐”规律,如果某种商品的价格高于合理价格(由价值决定的价格),就会带动其他商品价格上升;而如果其价格低于合理价格(由价值决定的价格),却不会带动其他商品价格下降。这是一种单向的“棘轮运动”,④如此不断震荡,就会促使物价总水平持续上涨,这可称为“棘轮效应”。

二、微观经济行为的物价总水平上涨效应

在纸币体系上述三个重要经济现象的基础上,任何相对价格的调整都会导致单向的“棘轮效应”,不断震荡,促使物价总水平持续上涨。这就是纸币体系中微观经济行为的物价总水平效应。

1.微观经济行为物价总水平上涨效应的三种具体形式。微观经济行为的物价总水平效应有三种具体形式。

第一种形式是劳动生产率变化的物价总水平效应。生产商品的劳动生产率的相对变化,即商品价值量的相对变化,会导致商品相对价格的变化。在纸币被动性膨胀的基础背景下,在相对价格调整(变化)过程中会出现“向上看齐”,即向最偏高绝对价格看齐的行为,这种行为导致绝对价格提高,从而导致物价总水平上涨。这就是劳动生产率变化的物价总水平效应。[1]

第二种形式是市场机制调节的物价总水平效应。市场调节机制即市场的资源配置机制,是通过相对价格的调整来进行的。这种相对价格的调整会由于“棘轮效应”而导致物价总水平上涨。这就是市场机制调节的物价总水平效应。[2]

第三种形式是需求刚性的物价总水平效应。需求价格弹性小的商品,在某些特定的市场结构中,价格会不断上升。这些不断上升的商品价格会不断破坏合理的相对价格体系,导致相对价格体系的不断调整,在“向上看齐”规律的作用下,就会出现物价总水平上涨,这就是需求刚性的物价总水平效应。

2.需求刚性的物价总水平效应。下面,重点说明需求刚性的物价总水平效应。

(1)生活必需品需求刚性与价格上升的内在趋势。生活必需品的一个特点是,在相当大的范围内,价格的提高或降低不会引起需求量较明显的变化,即在相当大的范围内,生活必需品价格需求弹性值很小,接近于零。这就是所谓的需求刚性。

产品销售者的收入(R)变化与需求弹性值有很大关系,其关系表示为(1)式:[3]

由于在一般情况下,ε<0,是负值,因此由(1)式可以看出,当>0,即对于需求刚性的商品,价格的提高会引起销售者收入的增加,价格的降低会引起销售者收入的减少。

由于这个原因,对于生活必需品这样的需求刚性商品,销售者有一种提高价格的内在趋势。而这种内在趋势要转化为现实,则需要一定的供给特性给予配合。

(2)短期供给与价格单调上升。在短期,与农副产品价格相关的市场供给者是市场商人,而不是生产者。市场商人能够认识到,生活必需品具有很低的需求弹性,销售者的收入会随着销售量的减少和价格的提高而增加,因而有一种减少销售量、提高价格的内在趋势。目前的市场结构使得市场商人能够实行“暗中勾结”,为了自己的目的而成为所谓的“价格制定者”,因而他们会采取不断减少销售量提高价格的做法。这就使短期市场供给弹性成为负值,即η<0。由于生活必需品需求弹性很小,因而供给弹性值总是大于需求弹性值,即这代表的实际情况是,某些种类生活必需品的销售者通过减少销售量来增加收入,而且销售量减少的数量要比因价格提高而减少的需求量更多,以便继续提高价格。

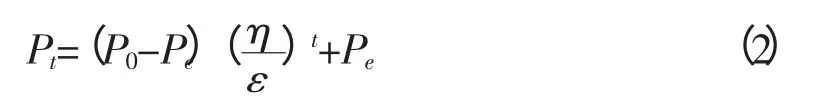

蛛网模型适用于对农副产品这样的生活必需品的市场价格运动进行分析。下面我们使用蛛网模型来分析生活必需品价格运动:⑤

其中,t表示时间,Pt是第t期的价格,P0是初始价格,Pe是由价值决定的价格或均衡价格。

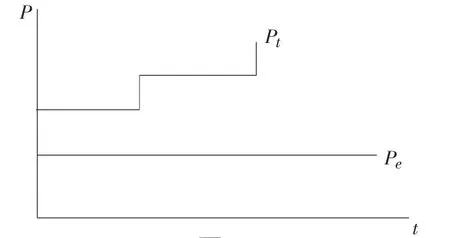

考虑到物价总水平上涨的作用,这类生活必需品的价格运动如图3所示,即价格迅速提高。

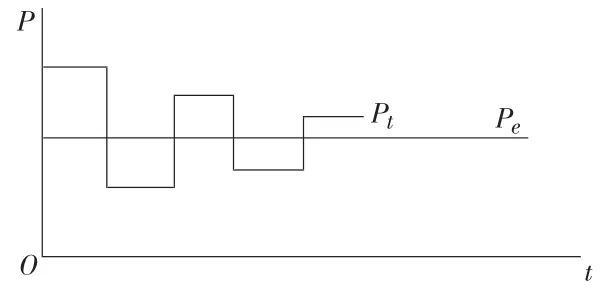

(3)长期供给与市场价格震荡上行。在长期,生产者会对农副产品价格的变化作出反应,他们会对应于高价格而提高产量,对应于低价格而降低产量。因此,市场供给曲线一般是向上倾斜的,市场供给弹性是正值,即η>0。

图2

图3

图4

图5

这种现象产生的原因在于,农副产品的供给滞后于市场信号一个时期。当第1期农副产品价格过高时,这个市场价格信号就会传递到农民那里,农民就会自发地增加生产,而产品到第2期才能上市,第2期供给增加,导致第2期供给大于需求,并产生价格下降现象。而第2期价格的下降又导致农民减产和第3期市场价格过高,如此不断循环。生活必需品的需求刚性,使这种循环成为发散的。

(4)物价总水平上涨的形成。综上所述,在特定的市场结构中,生活必需品等需求刚性商品的价格会因不断背离由价值决定的价格(均衡价格)而提高,这种商品的价格突破了合理的相对价格体系,成为相对价格体系中不合理的偏高价格。这种偏高价格的存在使相对价格体系变得不合理,于是相对价格体系要向合理的状态调节,由于“向上看齐”规律和“棘轮效应”,所有商品的绝对价格都要上升,从而促使物价总水平上涨。这就是需求刚性的物价总水平效应。

近年来,我国食品等生活必需品的价格震荡走高,推动了物价总水平的上涨,其中需求刚性的物价总水平上涨效应是一个重要因素。

三、货币政策失效与治理原理

当前,物价总水平上涨在许多情况下是由微观经济行为导致的。对此,紧缩性货币政策往往在抑制物价总水平上涨的同时,又导致经济增长速度减缓。因此,为实现中央提出的同时“保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定”的战略要求,不仅要采取货币政策,更要对症下药,针对导致物价总水平上涨的微观经济行为采取相应的治理对策。

1.货币政策和“供求管理”失效。微观经济行为的物价总水平效应对应于被动性纸币膨胀。对于这类物价总水平上涨,由于其原因并非纸币膨胀,且纸币膨胀只是物价总水平上涨所导致的后果,因此仅仅依靠紧缩性货币政策,并不能达到治理的效果。不仅如此,如果仅仅压缩纸币发行量很有可能导致生产领域流动资金缺乏,致使经济增长速度减缓。因此,对于这种类型的物价总水平上涨,货币政策一般是达不到治理效果的,这就是货币政策失效。当前我国的物价总水平上涨就与被动性纸币膨胀相对应,因此仅仅依靠货币政策是难以治理的。

当前,在农副产品价格上升时,我们采用“供求管理”的方法,立即采取措施去促进农副产品的生产和供给。从表面看这是正确的,但实际上这是错误的,而且正是这种错误加剧了农副产品市场价格“震荡上行”的现象。这是因为,农副产品的供给滞后于市场信号一个时期。当本期农副产品价格过高时,这个市场价格信号就会传递到农民那里,农民就会自发地增加生产,使下一期供给增加,导致下一期供给大于需求,并产生价格下降的现象。如果我们在本期采取措施去促进农副产品生产,那么下一期的供给就会有更大幅度的提高、更大幅度的大于需求,而价格则会产生更大幅度的下降。这种“供求管理”的政策措施是一个正反馈行为,加剧了价格体系的发散性震荡,在“棘轮效应”的作用下导致物价总水平上涨加速。

2.治理需求刚性效应导致的物价总水平上涨。对于由需求刚性效应导致的物价总水平上涨的治理,在第二部分讨论的基础上,能够说明相关对策的经济学原理。依据这些原理,有关部门可以制定具有可操作性的具体对策。

第一,市场管理:消除市场商人操控市场,加强市场竞争。前面说明,近期随着大量社会游资进入农副产品市场,这些市场商人实行“明的或暗的勾结”,操纵价格,成为所谓的“价格制定者”,使得供给曲线向下倾斜,即η<0,从而导致短期价格迅速单调上升。因此,要消除这种现象,就必须消除这些市场商人对市场的操控,加强市场竞争,重点在于打破市场商人“明的或暗的勾结”,消除市场商人对农副产品市场的实际控制。这样,能够促使供给曲线从负斜率恢复到正斜率,根据蛛网模型,短期市场价格就不会单调上升。

第二,价格管理:限定价格波动的最高限。上面的方法只能消除短期价格单调上升的问题,不能解决长期价格震荡上升的问题。抑制农副产品周期性波动上涨的另外一项措施是,制定价格的最高限价。根据实际生产成本,综合考虑其他各种因素后,政府可以合理地确定出价格的最高上限。根据蛛网模型,一旦政府制定出最高限价,农副产品的价格就不会出现震荡发散,就会像图6那样,只能在最高价格与最低价格(Pu,Pd)的区间内波动,而不会像图4、图5那样震荡上行。

价格管理有效的原因在于,农民的预期与农产品的生产决策是以市场价格为信号的,稳定的价格信号能够保证农民预期与农产品生产的稳定,而只有农民预期和农产品生产稳定,才能保证农产品价格的稳定。

第三,体制改革:构建政策性商业系统。除了上面的相关对策外,还应进行相应的体制改革,构建政策性商业系统。国家仅仅通过行政和法律手段来对价格进行调控,实施起来还是会有一定难度的。实行最高限价的一个有效方法是,建立政策性商业系统有两重职能和目的,即除了赢利的职能和目的外,还有建立并发挥稳定价格、稳定市场的职能和目的。当农副产品价格过分上涨时,政策性商业系统应以政府限定的最高价格或更低的价格出售这类产品,这时政策性商业系统就起到了一种“价格领导者”的作用,市场上就不会出现价格震荡上行的情况了。

政策性商业系统还可以通过提高商品的需求弹性值来使市场价格趋于收敛,稳定商品价格。当农副产品价格高于合理价格时,政策性商业系统可以售出;当农副产品价格低于合理价格时,政策性商业系统可以购入。这相当于提高了这类商品在非政策性商业系统市场上的需求弹性值,消除了供给曲线负斜率(弹性)的基础,供给曲线会成为正斜率(弹性)的。

总之,在短期和长期,农副产品价格的“单调上升”与“震荡上行”现象都会导致物价总水平上涨。针对其形成机制,相应采取市场管理、价格管理、体制改革等治理对策,能够有效抑制需求刚性效应导致的物价总水平上涨。

3.防止“积累效应”导致的恶性物价总水平上涨。微观经济行为的物价总水平效应的另外两种类型,是纸币体系出现以来,物价总水平一直上涨的最基本原因。只要是商品经济,只要劳动生产率发生相对变化,劳动生产率相对变化的物价总水平效应就会出现;只要市场机制调节运行,市场机制调节的物价总水平效应就会出现。这两类物价总水平上涨是无法避免的。在纸币体系中,这两类物价总水平效应会使物价总水平上涨成为日常经济现象。不过,它们本身是温和的,其导致的物价总水平上涨率可能不会超出3%。这是一个估计数据,因为排除历史上重大的物价总水平上涨,日常平均的物价总水平上涨率大体没有超出3%。

然而,这种温和的物价总水平上涨,会产生“积累效应”,积累到一定程度,就会出现物价总水平上涨预期,导致自激型物价总水平上涨,物价总水平上涨率将迅速提高,形成恶性物价总水平上涨。图8表示了这种情况。

为治理劳动生产率相对变化和市场机制调节的物价总水平上涨效应,需要对加速转折点的形成与决定因素进行深入研究,并在此基础上制定相应的对策,防止恶性物价总水平上涨的出现。

总之,在纸币体系中,存在“纸币的被动性膨胀”、绝对价格“向下刚性”和“向上看齐”等三个重要经济现象。因此,任何相对价格调整(变化)的微观经济行为,都会导致单向的“棘轮效应”,不断震荡,促使物价总水平持续上涨。当前,物价总水平上涨在许多情况下是由微观经济行为导致的,对此,紧缩性货币政策往往在抑制物价总水平上涨的同时,又会导致经济增长速度减缓。因此,为实现中央提出的同时“保持经济平稳较快发展和物价总水平基本稳定”的战略要求,不仅要采取货币政策,更要对症下药,针对导致物价总水平上涨的微观经济行为采取相应的治理对策。

注释:

①胡代光:“总而言之,纸币流通量过多、纸币贬值和物价上涨是通货膨胀所表现的彼此密切联系的三个方面。”参见西方经济理论和经济计量学评论[M].北京:经济科学出版社,1988:233.

②阿尼金:“在现代条件下,无论是货币数量也好,价格水平也好,都具有单向的弹性:它们不会减少,只会增长。”参见科学的青春[M].哈尔滨:黑龙江人民出版社,1983:126.

③绝对价格向下刚性假定的作用,类似于牛顿力学中研究物体运动时所作的“刚性假定”。实际上,任何物体都具有一定的弹性和塑性,但在牛顿力学中,假定物体是刚性的,由此研究物体运动的规律,以说明物体运动的本质过程。

④“棘轮”是一种机械传动装置,其特点在于,只能传导一个方向的运动,不能传导逆方向的运动。

⑤蛛网模型是由匈牙利经济学家卡尔多(Kaldor)命名的,产生于20世纪30年代对美国生猪价格波动现象的研究,因此它有时也被称为生猪循环模型。蛛网模型适用于这样的产品市场,即产品生产需要一个较长时期,产量与市场价格信号有一个滞后,本期的产量取决于由上一期市场价格信号产生的预期。参见白暴力.价值价格通论[M].北京:经济科学出版社,2006:359-360.

[1]白暴力,白瑞雪.劳动生产率相对变化的物价总水平效应[J].当代经济研究,2011(9):1-6.

[2]白暴力.市场机制调节的物价总水平效应[J].福建论坛,2011(10):120-124.

[3]白暴力.价值价格通论[M].北京:经济科学出版社,2006:333.

——《民法典》删除《侵权责任法》第42条之解读