围绕隐喻的判断和解释

——基于认知隐喻和二语习得的相关研究

邓雪梅

(重庆教育学院,重庆,400067)

1. 引言

过去的二三十年里,随着认知科学和语言学的发展,隐喻的认知研究已经延伸到文学艺术、教育教学、心理学、哲学、人类学等各个领域。隐喻不再仅被理解为一种语言修辞方法,更多地被视为人类认知和思维的手段。根据Lakoff和Johnson(1980:5)对隐喻的界定,隐喻是通过另一类事物来理解和经历某一类事物,也就是说,是借助过去熟知的或具体的事物来认识和理解当前所面临的全新的或抽象的事物的过程或手段。由于其认知功能和语言创新表达,隐喻植根于日常语言表达中,与日常生活息息相关,是我们运用语言和思维的基础。根据英国修辞学家Richards(转引自曹霞2007:169)调查,我们日常生活中几乎每三句话就可能出现一个隐喻。认知语言学家认为人类的语言整体上就是一个充满隐喻性符号的系统。据统计,英语词义的70%都是隐喻或源于隐喻,甚至每一个词的词源,都可以找到隐喻的影子。

本文通过回顾和考察二语隐喻能力和二语习得相关实证研究,指出隐喻判断存在三方面的问题,即忽略语境、忽略文化差异及隐喻程度性。这些问题的实质是隐喻能力实验研究与理论研究脱节的表现,会影响研究结论和在此基础上的新的理论研究。本文围绕二语隐喻能力培养中隐喻的判断和解释,提出为了达到实验研究的科学性及准确性,必须重审实验对象的文化背景、认知水平、学习阶段等等因素,从而针对性地选择隐喻判断的标准,即隐喻判断的二分到五分法的连续体。

2. 隐喻判断出现的问题

蔡龙权(2003:42)发现,隐喻作为语言的一种表达方式,具有构思、运作、启发和想象的功能。同时具有组织和实行思维中的认知功能,词汇、句子和语篇中的语言学功能,以及表达方式选择中的交际策略功能。这些功能具有语言使用和学习的普遍性特征,因此,认知隐喻理论也必然进入二语习得和教学研究。束定芳和汤本庆在2002年就提出,隐喻研究的重要运用场合就是语言教学。他们认为教师可以用隐喻理论来解释词汇意义的发展和相互关系,还可以用概念隐喻来阐述不同形式的隐喻之间的系统性和相互关系。庞继贤和丁展平(2002)又从狭义和广义的应用语言学出发,指出隐喻的可能应用研究方向,分析了它在真实语言交际中的应用,指出应用研究才应当是隐喻理论研究的落脚点。

在这些观点和理论基础上,研究者(姜孟2006;文秋芳2001)发现概念流利(conceptual fluency)即把语言的词、句等表层结构和底层结构匹配起来的能力,相比语言的准确性和流利性来说,是更难以企及的目标。中国学生的二语能力长期徘徊在低水平上,显性或是隐性的不地道表达普遍存在。而本族语或地道表达的重要特征之一就是隐喻表达。也就是说,隐喻意识和隐喻能力培养能够搭建起让学生从初、中级水平向高级水平过渡的桥梁。

2.1 隐喻能力及相关研究

很多研究者(Low 1988;Danesi 1995;Littlemore 2001)先后对隐喻能力作出过定义和阐述。Gardner和Winner(1979,转引自冯志国2006)将隐喻能力定义为理解隐喻、解释有效隐喻的理据以及在某语境中运用隐喻和评价隐喻性表达的能力。Danesi(1995)是将隐喻能力引入二语习得领域的第一人,对此做了系统研究。他的隐喻能力是指在口头及书面语中识别和运用新奇隐喻的能力。他强调说,二语学习者常常很缺乏此项能力,因此应该将隐喻能力植入我们的教学大纲中。Littlemore(2001)则认为,隐喻能力具体包括识别隐喻的能力及速度、解释隐喻的流利性及产出隐喻的原创性。这些定义的共同点是指出了在应用语言学研究中,隐喻能力不仅包括习得隐喻、辨识隐喻,而且还包括创造性地使用隐喻的能力、丰富的想象力和创新思维的能力。

国内对二语隐喻能力的相关研究还不多,可以说尚在起步阶段。一般都是采取从大学生(包括非英语专业、英语专业一年级到研究生一年级,如丁川(2007)的实验所涉及的学习者)中选择两个或三个组来进行静态的发展研究或动态的阶段性前后测对比研究。静态的考察实验(姜孟2006;黄红兰2009)形成了如下结果:1)国内英语学习者隐喻能力发展水平比较有限;2)英语水平较高的隐喻能力较强;3)隐喻理解力要高于产出能力。动态的研究一般对实验对象进行十周到一个学期的与隐喻相关的培训,然后通过前后测对比,探讨学习者这项能力的发展与习得,提出外语教学方面的相关建议(李卫清2009;冯志国2008;丁川2007;夏金玉2006)。

目前,大部分研究证明以培养学生隐喻意识和隐喻能力为目的的教学模式是提高英语学习效果的有效途径,与隐喻相关的培训确实能在学生猜词义、想象力、阅读理解、作文等方面产生效果。隐喻能力的培养应该引起英语教师的高度重视,外语教师在教学中要充分发挥隐喻的教育功能,关注学生隐喻意识、隐喻能力的培养。同时,研究者还建议学习者在外语学习中要敢于冒险,多使用隐喻表达从而实现有意识地、积极系统地学习外语。然而,先前研究仍存在诸多疑虑和问题,下面将进行具体阐述。

2.2 隐喻判断疑虑

既然隐喻在语言中频频出现,那么能否正确判断隐喻应该是研究者和学习者首先要解决的问题。在详细考察先前研究的测试工具和方法时,我们发现了一些问题,涉及到文化差异、语境以及隐喻的程度性。

2.2.1 语境问题

判断某话语是否隐喻多半离不开一定的语境。我们认为,如果句子本身可能不只有一句解释性的话,那就有必要提供语境来排除其他解释。比如,在黄红兰(2009)的实验中,下面的句子若语境缺乏就会带来不同的解释:

(1) A smile is a knife.

(2) Airplanes are angry birds.

(3) 话语是不幸的种子。

例1如果不是一般的友好的微笑,而是“笑里藏刀”,那么这个句子就很大可能是隐喻性的。例2通常情况下不是隐喻性的,但如果是描述二战中的战机横冲直撞的话,那就是隐喻表达了。我们认为,这样的句子在实验研究的测试问卷中应该极力避免。

2.2.2 文化差异问题

隐喻的产生主要依赖于人的体验相似性。各种文化之间有共性也有个性,这是认识和解释隐喻过程时必须面对的问题。下面的例句来源于丁川(2007)。他用Natalie的问卷测试英语专业和非英语专业的隐喻解释能力:

(4) Compared to him, that man is a shrimp.

(5) I’ve always believe their family is a rock.

(6) The patient in that bed is a ghost.

如果受试是处于英语国家文化中,他们可能会将这些例句中的shrimp、rock、ghost分别和个子矮、关系亲密、团结一致以及脸色苍白联系在一起。可是如果用这些句子来测试以英语为外语的中国学生,由于文化背景的不同,他们注定产生迷茫和不解。实验结果也证实了这样的猜测:无论是专业还是非专业学生,对这些句子所作的解释都不尽如人意。两个群体给出的解释的正确率都同样低,分别是25%和26%。这提醒未来的研究者在使用外国研究者作为研究对象的时候,一定要慎重考虑文化因素;在设计测试工具时,一定要强调认知加工对隐喻理解的重要,而把文化因素的可能影响降到最小。

2.2.3 隐喻程度性问题

在国内的研究者里,冯志国(2008)的隐喻能力测量比较全面,包括了隐喻的判断、解释和产出。下面例句是从他的实验里选出来的:

(7) The city is a jungle where no one is safe after the dark.

(8) Wouldn’t it be better for us to start off a little earlier tomorrow morning?

(9) He is in high spirits.

(10) IBM has a quite handsome increase of productivity this year.

(11) How do you spend your time recently?

在其测试工具的隐喻判断部分,冯志国认为,有些句子可以简单用“是”或“否”来判断,如例7和例8。研究者(王寅2001:323)指出,由于in在表示方位性时原义是“在……里面”,但后面接动作、抽象概念或情感时,就有被某种状态、情景、心情所包围的隐喻义,义为“处于……状态、心情之中”,比如:He is in love.根据这种观点,例9就应该是隐喻性的。同理,例10、例11也是隐喻性表达,因为例10的handsome已经从它的本义(男子好看的)延伸到considerable的意思,而例11的“spend your time”是“Time is money.”这一基本概念隐喻延伸出来的。遗憾的是,在冯志国的实验操作里边,我们无从得知这些例句到底是如何判断的,是否有统一标准。

从以上的分析我们看到,在对隐喻性的句子进行判断和解释时,总有这样和那样的因素会结果的不一致,判断的主观性必然导致影响实验结果的准确性和科学性,进而也会影响研究结论的进一步推广。在这个理论和实践互动的领域里,我们试图寻求相关的理论指导。

3. 相关理论

3.1 隐喻程度性问题

在前文所举的例句中,有些很明显是隐喻表达,有些则不是,而有些则居于其间。由此说明隐喻有程度之分,可以看作是一个连续体。束定芳(2000)认为,根据隐喻的新鲜程度和使用的频度,隐喻可以分为新鲜隐喻、一般隐喻和死喻。Goatly(1997:38)提出,隐喻性的变化参数包括相似性、常规化、标记性、矛盾性以及明确性。Goatly还根据隐喻的常规化程度进一步分出了死喻(dead metaphor)、死寂隐喻(dead and buried metaphor)、非活跃隐喻(inactive metaphor)和活跃隐喻(active metaphor)。其中非活跃隐喻还包括沉睡式隐喻(sleeping metaphor)和陈旧隐喻(tired metaphor)。它们的差异主要反映在词汇意义关系上。比如:

(12) tractor: a vehicle for pulling loads or machinery (active)

(13) leaf: foliage—page of a book (sleeping)

(14) cut: in incision—budget reduction (tired)

(15) clue: a ball of thread—piece of evidence (dead and buried)

(16) pupil: a young student—circular opening in the eye (dead)

由12可以形成这样的隐喻句子:His tractor of blood stopped thumping,其中本体(tractor)和喻体(heart-血液拖拉机)之间没有任何词汇联系,这种隐喻属于活跃隐喻。例13中的leaf和例14中的cut的两个词义之间可以看出本体和喻体之间的联系,常被看作是多义词,这样的隐喻属于非活跃隐喻。在非活跃隐喻的词义间还能建立某些联系,但一般人已经看不出来了。而死喻则是指它的意义与原义之间已经失去了联系或已经成为该词常用意义的一部分了。

那么在二语习得或语言教学的相关研究中,到底应该怎样利用相关理论,从而使受试对隐喻做出有效判断呢?是采取“是”或“否”的两分法,还是束定芳和汤本庆(2002)的三分法,抑或是Goatly(1997)的四分或五分法呢?相信这是一个亟待解决的问题。

采用两分法标准,实验的数据统计就会简单得多。也就是说,我们基本上只关注新鲜隐喻,其余的一概视为常规表达或字面表达。但那样做就有悖认知隐喻的定义了,其实质还是局限在传统修辞隐喻的框框里,结果是理论和实践严重脱节,最多算穿新衣,走老路。理论的发展要求实践能够跟上其步伐,虽然有可能慢一点或遇到很多问题。相对于实践,认知隐喻的理论已经领先,那么摆脱修辞隐喻的约束,以全新的视角去考察实际语言运用就是必然了。对此,姜孟(2006:30)认为,先前研究虽然对识别隐喻的过程作了详细的讨论,但都没能提供一个客观、操作性强的标准。而在实际研究中,学者们大都只根据自己研究的需要自行确定标准来识别隐喻。然而,这样并不可行。探讨一个客观、普遍、操作性强的标准很有必要。

3.2 隐喻理论的二语习得框架

庞继贤和丁展平(2002:11)在探讨隐喻的认知语言学研究时就发现,“单一的社会文化理论和单一的认知理论只能给隐喻研究带来片面的、甚至是错误的结论”,因此强调“有必要对用于实证研究的理论框架加以限定,并不断修正这个理论框架,使之与真实的隐喻处理过程和实证研究的结果一致”。针对理论研究和实证结果的差异,Cameron(1999)提出,有必要建立多层次的理论框架以适应多方位的研究,对现象进行归类和解释,来限定真实语言材料的选定和分析方式。他还认为应用语言学框架下的隐喻分析应有三个层次:第一层为理论层,包括隐喻的识别、分类;第二层为处理层,关注个体在隐喻使用和理解时的即时处理,考虑语篇情景、社会文化对处理的影响;第三层为神经层,含第一、二层中引发的隐喻处理的神经活动。他(1999:7-8)还强调以下几点:

A. 研究者要明确对隐喻的研究是在理论层次还是在处理层次上。

B. 任何层次上的隐喻研究,分析框架都要满足低层次和高层次的限制。

C. 不同类型的隐喻需要不同的理论框架。

D. 需要多维的分析框架,这样才能解释隐喻的不同方面,比如语言形式、熟悉程度和语篇作用等。

根据这个框架,蔡龙权(2003:44)建立了一个二语习得的框架,包括学习目标、处理方式和可学性。第一层是学习目标,区分隐喻类别,根据难度和数量选择隐喻性语言材料,区分学习阶段。第二层是处理方式,包括对目标与不同类别的隐喻的处理方式和难度差异和二语习得特征对处理目标语隐喻的影响;第三层为可学性,对隐喻性信息输入的量和频率的设置考虑,对学生认知、情感和功能性心理准备的考虑;实施诱导、改变、维持和加强学习者心理准备。

综上所述,隐喻的判断和解释不能脱离学习者文化背景、学习阶段、认知水平、隐喻性材料接触量和当前语境等等因素。Cameron(1999:155)在谈及口头语篇中隐喻的判断和解释时说道:“研究的目标和方法可以决定判断标准的选择。比如一个研究者想要构建隐喻和非隐喻的例句来测试受试在隐喻性语言方面的能力,就可以选择不会引起争议的中心例句。而在预实验阶段就不管那些跨界例句,只有与词源和语言社团标准相关的隐喻才需要归类为隐喻性语言的样本。”

4. 实证研究的建议

4.1 隐喻判断的连续体

在姜孟(2006)的试验中,他意识到研究者往往只根据研究需要自行确定标准,局限于隐喻的一般性研究,没有考虑二语习得研究中学习者外语隐喻能力的需要。据此他制定了判定隐喻的可操作性标准,主要是比较受试给出的答案与词典所给的一到二种基本词义,比较它们之间的拟合度,符合者为隐喻,相反则为非隐喻。

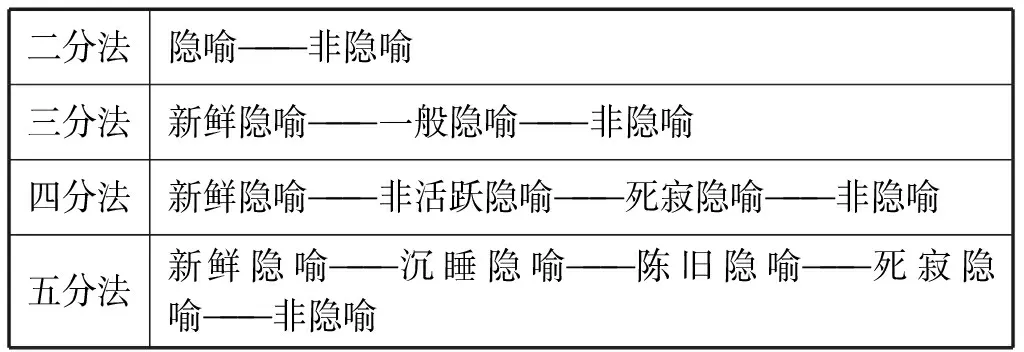

但是隐喻判断标准显然不是用“是”或“否”进行一刀切,可以选择从二分到五分的各级标准。二分看来是简单些,但给研究者和学习者设置了更大的障碍,因为有些句子介于隐喻和非隐喻之间。设定分级标准表面上看是标准复杂化,而实际上研究者和学习者会发现操作起来更方便,不用犹豫就能为隐喻表达定位。分级定位和解释隐喻最大程度地避免了判断极端化,而且最重要的是这样的结果真实可靠,有说服力。具体分级定位如表1所示:

表1 隐喻的分级定位

我们认为,二分法如果还有适用的场合的话,应该只限于简单判断隐喻修辞的时候。而从三分法到五分法可以看出,随着节点的增多,标准越来越细了,适用的研究对象就应该越来越高级。比方说三分标准适用于大学二、三年级学生,四分、五分的标准就指向大学英语专业高年级学生,甚至是专业研究生。这样就产生了一个新的与隐喻学习阶段一一对应的连续体,研究对象二语水平越高,所应用的隐喻程度判断标准就应越细。

4.2 与隐喻判断相关的连续体

与隐喻判断和理解的程度紧密相关,在隐喻意识训练的过程中,区分学习所处的阶段是研究者还有学习者能够顺利达到效果的前提。在区分学习阶段的同时,隐喻能力培养的实际操作人员(一般为语言教师)还需要明白,在这一过程中,还有其他一些相应的连续体需要关注。它们分别是:

(1) 隐性训练到显性训练;

(2) 在语言形式上,从词到习语到句子最后到语篇;

(3) 文化阐释方面,从普遍性到特殊性。

隐性训练时教师不需要以研究者的姿态出现在隐喻能力培养过程中,教师本身理解贯通了二语习得中的隐喻理论以及最新发展,在实际的教学过程中,需要智慧、巧妙地将与隐喻有关的内容比如词汇演变、文化认识差异介绍给学生,使之自然地融入到教学内容中去,从而帮助学生自然地接纳、吸收。在实践中,这种操作可能比深奥的理论讲解要有效得多。但是随着学生水平的提高,隐喻表达的积累,到隐喻意识培养的中高级阶段时,教师就可以适时地把理论介绍给学生,对理论的理解也就不会觉得突兀。

在语言形式上,可以从词入手。猜词对于学生来说是一种有意思又富有挑战性的乐趣。隐喻是词义变化的理据。比如针对一词多义现象,只要学生了解了基本义,在其他语境中能激活一下隐喻思维,新的意义就会脱颖而出。词汇隐喻能力帮助学生突破了各种义项的障碍,不仅可以减轻记忆词义的负担,而且在看似不相干的词义之间建立概念隐喻体系,最终达到牢记词义和扩展词汇量的效果。比如,sharp knife和sharp pin用的是其基本义“尖锐的”、“锋利的”,那么a sharp drop in prices、sharp taste、a sharp mind、sharp remark等的理解就需要洞察各义项间的隐喻性跨域映射特征。如,从INTENSITY IS FORCE或INTENSITY IS QUICK等概念隐喻,可以推导出“价格急剧下降”、“刺鼻的味道”、“头脑敏锐”、“言辞犀利”各种意思。习语的意义也并非是任意的,可以根据隐喻的认知理论进行推导。西方人习惯把人的大脑比作容器,而愤怒就是容器中的气体发热。人生气时,热气就上升到容器的顶部。将hit the ceiling、blow one’s top、go through the roof等习语放到其语境里边,学习者就能轻松理解它们的具体含义了。当学生能够借助教师的隐喻解释对词义、短语义进行理解时,会发现语言是奇妙的东西,从而增加学习的兴趣和动力。这样,对隐喻的理解就可以逐步应用到句、段落和篇章了。

用已有的知识来同化新知识,可以看作是隐喻的理据,其实也是人类学习的普遍规律。隐喻本身是文化的构成部分,反映文化(信念、态度、行为等)的内容。同时,隐喻还有文化继承功能,通过隐喻这种普遍存在但又非常特殊的语言形式世代相传,对人的思维、行为方式产生影响。在隐喻能力培养的过程中,文化是不能忽视的重要部分。应该看到汉语文化和英语文化之间既有共性也有差异。共性的东西易学易记,可以先介绍。比如“人生如戏”,在英汉两种语言里都有相应丰富的相似的表达。存在差异的东西则往往会带来学习上的障碍,此时,就有必要进行文化内涵的对比。比如汉语中常用“雨后春笋”形容事物迅速发展和大量产生,而英语中用的表达却是“mushroom”(蘑菇)一词。这可能与英国不产竹子,蘑菇却繁殖茂盛有关。另外,龙在中西方文化里虽然在外表上相差不大,但是含义不一样。在中国文化里它代表皇家权利、丰收与繁盛,然而在西方,它却是可以喷火的可怕动物。因此,在隐喻能力培养的过程中,教师应该针对学生的实际情况来确定隐喻的判断标准,应用恰当的培养方式,在语言形式和文化输入连续体的恰当节点上,适时教学。

5. 结语

综合先前在隐喻方面的相关理论及实践研究的基础,我们认为,在隐喻能力的研究中,除了需要直面隐喻的程度性问题,还要考虑学习者水平、认知水平、语言接触量及文化差异等相关因素。同样,在隐喻能力培养方面,研究者一定要根据情况确定隐喻判断的恰当标准,避免主观性,以保证结果的可靠性。同时还应注意的是,在培训方式、培训重点和文化阐释等方面也存在连续体,应该根据学习者的具体情况来确定相应的点,把握尺度。

Cameron, L. 1999. Identifying and describing metaphor in spoken discourse [A]. In Cameron, L. & G. Low (eds.).ResearchingandApplyingMetaphor[C]. Cambridge: Cambridge University Press. 105-32.

Danesi, M. 1995. Learning and teaching languages: The role of “Conceptual Fluency” [J].InternationalJournalofAppliedLinguistics(1): 3-20.

Goatly, A. 1997.TheLanguageofMetaphors[M]. London: Routledge.

Lakoff, G. & M. Johnson. 1980.MetaphorsWeLiveBy[M].Chicago: University of Chicago Press.

Littlemore, J. 2001. Metaphoric competence: A language learning strength of students with a Holistic cognitive style [J].TESOLQuarterly(3): 459-91.

Low, G.1988. On teaching metaphor [J].AppliedLinguistics(2): 125-47.

蔡龙权.2003.隐喻理论在二语习得中的应用[J].外国语(6):38-45.

曹霞.2007.认知语言学的隐喻与外语教学[J].黑龙江高教研究(8):169-70.

丁川.2007.基于认知的中国英语学习者隐喻能力发展研究[D].上海交通大学硕士论文.

冯志国.2008.隐喻能力与外语教学的实证研究[D].山东大学硕士论文.

黄红兰.2009.英语专业学生外语隐喻能力实证研究[J].外语艺术教育研究(12):49-55.

姜孟.2006.英语专业学习者隐喻能力发展实证研究[J].国外外语教学(4):27-34.

李卫清.2009.大学英语教学隐喻意识和隐喻能力培养的实验研究[J].东莞理工学院学报(8):80-84.

庞继贤、丁展平.2002.隐喻的应用语言学研究[J].外语与外语教学(6):9-12.

束定芳.2000.隐喻学研究[M].上海:上海外语教育出版社.

束定芳、汤本庆.2002.隐喻研究若干问题和研究课题[J].外语研究(2):1-6.

王寅.2001.语义理论与语言教学[M].上海:上海外语教育出版社.

文秋芳.2001.从全国英语专业四级口试看口语教学[J].外语界(4)24-28.

夏金玉.2006.概念隐喻理论应用于英语习语教学的研究[D].对外经济贸易大学硕士论文.