确定性与可能性:中国学生口笔语中两类副词人际元话语使用研究

张庆华

(北京外国语大学,北京,100089/中国地质大学,北京,100083)

1. 引言

语篇都由基本话语和元话语两个层面构成。基本话语涉及命题内容,而元话语(metadiscourse)引导读者去组织、解读和评价基本话语所提供的命题信息(Crismore & Famsworth 1989:92)。写作是作者与读者之间的互动过程,元话语表明作者态度,增强写作的连贯性,促进读者理解,帮助交际者顺利完成交际任务。表示确定性和可能性的元话语是最经常使用的人际元话语,体现作者对命题意义的立场和对读者的态度,在很大程度上影响读者对语篇的评价,但这两类元话语也是外语学习者难于掌握的内容(Hyland 2005:133)。

Hyland(2005)等研究者在对元话语进行系统研究时特别关注了上述两类元话语的使用,发现语篇中二者的某种平衡使用能够表明作者对所表达观点的肯定程度和对读者的尊重程度。然而,文献中鲜有专门针对中国大陆英语学习者对这两类元话语的使用情况以及二者使用对语篇中观点表达影响的研究。本文基于中国学习者英语口笔语语料库(SWECCL)和英语本族语者语料库(包括LOCNESS,TIME和COCA),对中国英语学习者表示可能性和表示确定性副词性人际元话语的使用进行调查和对比分析,并探讨中西使用异同的影响因素。

2. 元话语研究概述

自Harris于1959年首次提出元话语的概念以来,已有多位学者(Vande Kopple 1985,1988,2002;Hyland 1998a,2005;Crismoreetal. 1993;Ifantidou 2005)对其进行定义和分类。Vande Kopple(1985,1988)最早将元话语分为篇章元话语(textual metadiscourse)和人际元话语(interpersonal metadiscourse)。前者指的是连接篇章各部分的词语,起组词成篇的作用;后者则是指一些使读者了解作者个人观点和对命题内容评价的词和短语。后来Crismore等(1993)、Hyland(1998a)以及Vande Kopple(2002)等研究都在保留这两大类名称的基础上对其中的小类区分做了大幅修改。再后来,Hyland(2005)提出,篇章元话语和人际元话语都有交际意义,因此又将元话语分为交互元话语(interactive metadiscourse)和交际元话语(interactional metadiscourse)。Ifantidou(2005)则又将元话语分为内部篇章元话语和外部篇章元话语。

在上述分类中,一些表示可能性的模糊语,如might,perhaps,possible,about和表示确定性的增强语,如in fact,definitely,it is clear that都是人际元话语。作为人际元话语,模糊限定成分减弱对命题的确定,表达谨慎委婉的立场,而增强语则相反,它强调作者对命题的确定,表达强调的、有把握的立场,以给人留下深刻印象。Crismore和Farnsworth(1989)在对《物种起源》中元话语的研究中发现,模糊语和增强语在所有元话语中所占比例高达83%,可见对它的研究在元话语研究中值得重视。

表示可能性的模糊语和表示确定性的增强语这两类元话语的关系类似于Quirk(1985)所说的弱势词(downtoners)和强势词(amplifiers),都用以评估命题真值的可能性,构成可能性由弱及强的连续体。在一个文本中,二者的恰当使用量和使用方法非常重要,在某种程度上体现作者的立场和作者与读者建立联系的方式。Epstein和Pava(1993)、Hyland(1998b)等人的研究发现,模糊语和增强语的适当平衡能够帮助树立既有权威性又充满真诚的企业管理者形象。他们对二者的话语功能给予了较高的评价,认为它们决定了不同的陈述力度,而不同的陈述力度表达作者对所表述内容的不同确信程度、对不同意见的包容程度、对读者面子需要的认可程度,以及对他人观点的不同尊重程度(Hyland 1998a:444;Hyland 2005:53)。

在中介语研究中,Crismore等(1993)研究了美国和芬兰学生英语作文中元话语的使用,发现芬兰学生元话语使用频率相对较高,尤其是模糊语和态度标示词的使用远远高于美国学生。Hyland和Milton(1997)的研究则更为具体,他们发现,与英国学生相比,香港学生在用英语表达观点时存在确定性较强、所用词范围较窄的问题。然而,目前尚未有研究专门将表示可能性和表示确定性的元话语综合起来考虑,比如:中国大陆英语学习者在二者使用上呈现何种特点?与本族语者对比使用上存在何种差异?在文本中二者相对使用量所体现出何种学习者特征?等等。另外,中国英语学习者口语中这两种元话语的使用情况,以及它与书面语中使用的异同情况也未见报道。

Quirk(1985)指出,话语表达无论强势还是弱势通常都是由副词实现的,因此本文试通过研究表示可能性和表示确定性的副词和少数副词词组元话语来探讨这些问题。凡是由副词或副词词组充当的人际元话语,本文都称为副词人际元话语,其中表示可能性的称为可能性副词人际元话语,表示确定性的称为确定性副词人际元话语。

从广义上说,多种副词模糊语,如表频度、程度、近似性的副词,都可用以评估命题真值的可能性,但本文所说的可能性副词人际元话语是狭义的,即表达作者对所做陈述进行模糊肯定、有“可能”之意的副词。根据文献(Hyland 1998a;Vande Kopple 1985),我们确定了可能性副词人际元话语共9个,包括:maybe,perhaps,probably,possibly,conceivably,presumably,reportedly,supposedly,allegedly。Simon-Vandenbergen(2007:69)根据对语料库的分析,找出表示确定性的常用副词21个。我们在结合这些文献的基础上,稍作增减,最终确定本文研究的确定性副词人际元话语25个(参见后文表1、表2)。这些词都是作者对所做陈述进行清晰的肯定、有“确定”之意的副词人际元话语。

3. 研究设计

3.1 研究问题

在综合分析先前已有研究的基础上,我们提出如下具体问题:

(1) 与本族语者相比,中国学生英语口语和书面语中可能性副词人际元话语的使用分别有何异同?总体使用频数是否与本族语者存显著性差异?原因何在?

(2) 与本族语者相比,中国学生英语口语和书面语中确定性副词人际元话语的使用分别有何异同?总体使用频数是否与本族语者存显著性差异?原因何在?

(3) 中国学生英语口笔语中两类副词人际元话语的相对使用量与本族语者有无差异,体现什么样的立场倾向?

3.2 语料来源

本次研究所用的中国学习者语料来自于文秋芳等(2005)建立的“中国学习者英语口笔语语料库(Spoken and Written English Corpus of Chinese Learners)”1.0版,选用了其中书面语语料库(WECCL)中的大学生议论文部分(1,060,381词)以及大学生口语语料库(SECCL)(1,320,534词)。

对比语料取自三个本族语语料库:LOCNESS(Louvian Corpus of Native English Essays)、《时代周刊》语料库(TIME Corpus of American English,简称TIME)以及美国当代英语语料库(Corpus of Contemporary American English,简称COCA)。

本研究采用了LOCNESS中的美国大学生议论文部分(150,530词),与WECCL可比性强,对比有利于揭示中美大学生议论文写作中两类元话语使用的异同情况。

本研究采用了TIME语料库2000年到2006年的语料(6,427,191词)作为书面语对比语料,以期了解中美大学生习作与美国当代常用英语书面语中两类元话语使用的异同。

口语对比语料取自COCA中的口语部分(87,116,763词)。本研究所使用的口语部分取自美国150余种不同类型的电视和广播节目的对话内容,能够体现当代美国英语口语的使用情况。将中国英语学习者语料库与其对比,能够揭示中国英语学习者英语口语与美国本族语者日常英语口语中两类元话语使用的异同。

3.3 数据收集与分析

首先,运用Antconc 3.2.2检索软件提取出两组人际元话语在语料库WECCL,SECCL和LOCNESS中使用的原始频数;在线检索出这两组词在TIME 2000年到2006年的语料中和COCA口语库中出现的原始频数(检索时间为2011年2月20日)。由于语料库大小不同,原始频数都换算成标准频数(每百万词中出现的次数)。

接下来,共进行五组语料之间的两类人际元话语频数比较:(1)中国大学生英语议论文(WECCL)与美国大学生议论文(LOCNESS);(2)中国大学生英语议论文(WECCL)与美国标准书面语(TIME);(3)中国大学生英语口语(SECCL)和美国当代口语(COCA);(4)中国大学生英语议论文(WECCL)与中国大学生英语口语(SECCL);(5)美国标准书面语(TIME)与美国当代口语(COCA)。(1)、(2)和(3)用以检验中国学习者与本族语者在每一个表示可能性和确定性副词人际元话语及每一类词总体的使用上有无差异,(4)检验中国英语学习者口语和书面语中两类副词人际元话语的使用有无差异,(5)检验本族语者口语和书面语中两类副词人际元话语的使用有无差异。在需要进行差异显著性检验时,利用梁茂成教授开发的卡方检验和对数似然率计算工具(Loglikelihood and Chi-square Calculator 1.0)进行卡方检验。

4. 结果与讨论

4.1 可能性副词人际元话语使用情况

如表1所示,在LOCNESS和TIME中可能性副词人际元话语按使用频数由高到低排列的顺序均为probably,perhaps,maybe和possibly,在COCA口语库中的顺序是maybe,probably,perhaps和possibly(其中maybe和probably使用量接近)。可见,本族语者对这四个词的使用在口语和书面语中是有一定差异的,口语中maybe和probably使用最多,而在书面语中probably使用最多。与此不同的是,中国学生口笔语中这四个可能性副词人际元话语使用倾向一致,WECCL和SECCL中这四个词按使用频数由高到低排列的顺序都是maybe,perhaps,probably和possibly。

表1 可能性副词人际元话语标准频数(每百万词)

无论是在口语还是书面语中,中国学生maybe的使用都显著多于本族语者,书面语中至少是本族语者的3倍多,口语中是5倍多。但他们对probably和possibly的使用少于本族语者,口语中尤为明显。probably在书面语中不及本族语者的一半,口语中不到本族语者的十分之一;possibly书面语中最多不及本族语者的一半,口语中约为本族语者的十八分之一。这说明,中国学生对这两个词的使用都不太熟练,但可能因书面表达时有斟酌机会,比在口语中使用的次数多。另外,中国学生书面语中perhaps的使用显著少于本族语者(WECCL与LOCNESS相比,χ2=-15.6531,p=0.0000;WECCL与TIME相比,χ2=-25.9251,p=0.0000),但口语中却显著多于本族语者(SECCL与COCA相比,χ2=31.7296,p=0.0000)。这或许是因为学生主要学习了perhaps的口语用法,而对该词的书面语用法没有给予重视。

其它可能性副词人际元话语conceivably,presumably,reportedly,supposedly,allegedly在中国学生语料库中未出现或只出现一次,标准频数大大低于TIME和COCA中本族语者的使用。不过,本族语大学生对这些词的使用也低于TIME和COCA中的频数,说明学生习作中都存在这些词的少用现象,这大概是由于这些都是正式用词,平时接触少,使用难度较大;另外,学生习作不同于更正式的文体,自然不需要很多这样的词。但是,中国学生supposedly的使用与本族语大学生却存在很大差距。

在可能性副词人际元话语总出现频数上,中国大学生议论文略高于美国大学生议论文,但没有显著差异(WECCL与LOCNESS相比,χ2=0.00001,p=0.997),但显著高于TIME中的总频数(WECCL与TIME相比,χ2=30.0924,p=0.0000),中国学生口语语料库SECCL中总出现频数显著高于本族语口语库COCA(SECCL与COCA相比,χ2=2270.4660,p=0.0000)。

中国英语学习者maybe,perhaps,probably和possibly这四个词的使用总数中,maybe所占比例远远超过本族语者,WECCL中maybe占四个词使用总数的73.38%,SECCL中占88.46%,而在LOCNESS、TIME和COCA中分别占23.48%、26.33%和37.31%,这说明中国英语学习者可能性副词人际元话语的使用总频数相当于或显著高于本族语者。maybe是个口语化的词,其在书面语中的过度使用体现了中国学生英语书面语的口语化倾向,与文秋芳等(2003:270)的研究发现一致。除maybe外的其它词汇使用不足,体现了中国学生可能性副词人际元话语使用较单一化,多数词使用不熟练。另外,有些学生在考试时间紧迫和心情紧张的情况下,也有可能将maybe这一记忆深刻的词用作无明确含义的填充性元话语,导致其过度使用。总的来说,中国英语学习者使用的可能性副词人际元话语类符少,形符多,对个别词反复过度使用。

4.2 确定性副词人际元话语使用情况

在25个确定性的副词人际元话语中,unquestionably,plainly和decidedly在三个学习者语料库WECCL,SECCL和LOCNESS中都未出现。可以认为,无论是本族语学习者还是非母语学习者,学生作文中词汇的丰富性略低。为方便讨论,这三个词将从以下统计数据中剔除。

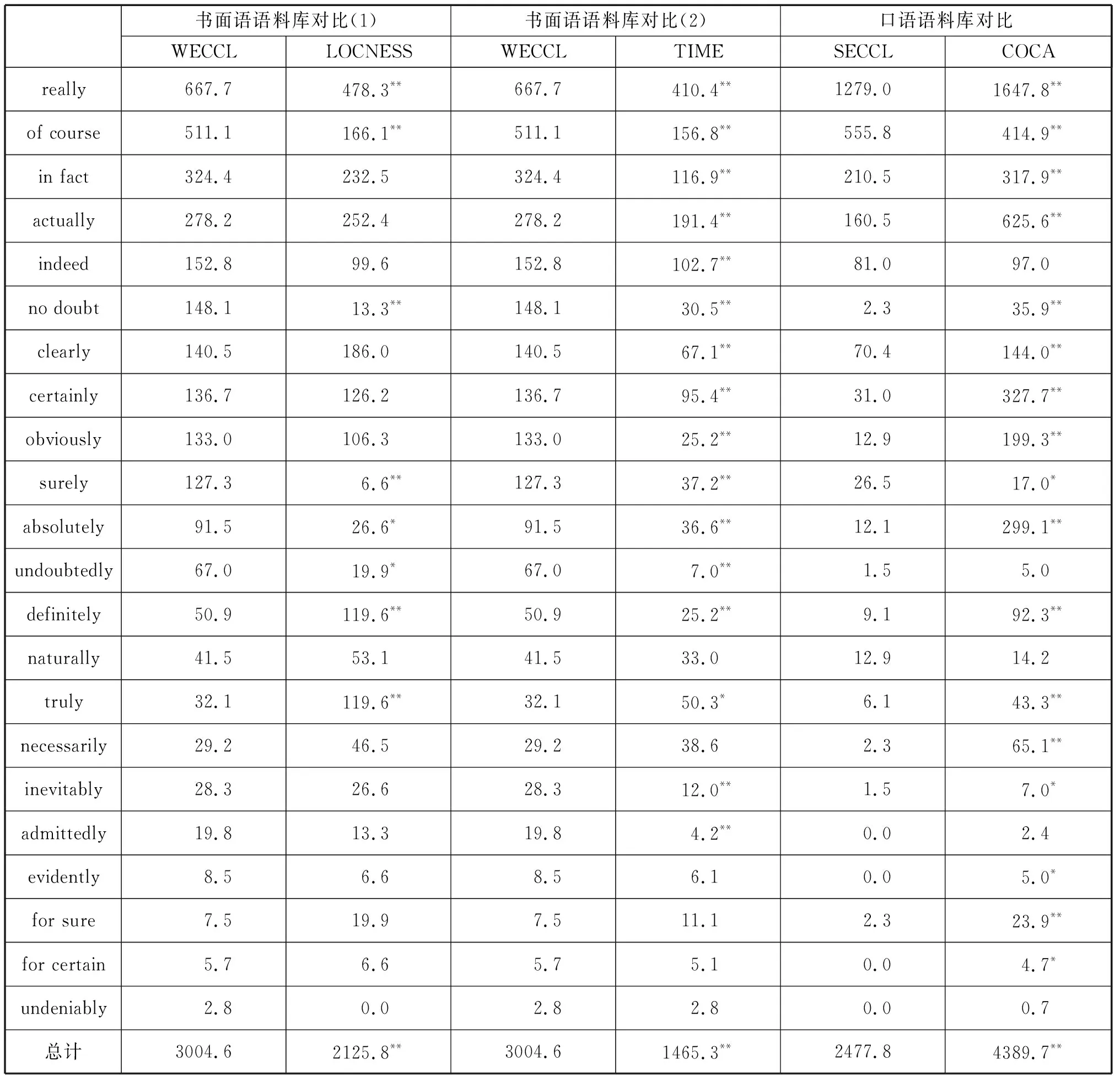

表2 中国学生与本族语者确定性副词人际元话语出现频数(每百万词)对比

注:*表示p<0.05,**表示p<0.01。

如表2所示,在其余的22个确定性副词人际元话语中,中国学生使用前五位的词依次是really,of course,in fact,actually,indeed,口语和书面语中均是如此。LOCNESS中的顺序是really,actually,in fact,clearly,of course;TIME中是really,actually,of course,in fact,indeed;COCA中是really,actually,of course,certainly,in fact。可见,中国学生与本族语者最常用的确定性副词人际元话语较接近,中国学生对这些高频词的使用熟练。

经卡方检验(表2),中国学生书面语中确定性副词人际元话语总使用频数显著高于美国大学生和其它本族语者,与一些关于强势语的研究结果(齐建晓2006;丁容容、何福胜2006)一致。比较WECCL和TIME,可以看到中国学生书面语中naturally,necessarily,evidently,for sure,for certain,undeniably的使用与本族语者无显著差异,truly显著少于TIME语料库中本族语者的使用,其余15个词的使用显著多于TIME语料库的书面语。比较WECCL和LOCNESS,15个词的使用多于美国大学生,其中really,surely,absolutely,undoubtedly,of course,no doubt的使用显著多于美国大学生,7个词的使用少于美国大学生,其中truly和definitely显著少于本族语大学生的使用。综合两次比较,可以肯定地说,中国学生书面语中really,surely,absolutely,undoubtedly,of course,no doubt的使用显著多于本族语者,truly显著少于本族语者。

与书面语情况几乎相反的是,中国学生口语中确定性副词人际元话语使用过少,与本族语者相比差异呈显著性,COCA中确定性副词人际元话语标准频数为4389.7,而SECCL中仅为2477.8。除of course和surely,其它所有词使用频数均低于本族语者的使用,绝大多数差异呈显著性。本族语者口语中确定性副词人际元话语的使用约为书面语中的三倍,而中国学习者英语口语中确定性副词人际元话语使用显著少于书面语中的使用(χ2=-60.1414,p=0.0000)。

上述比较表明中国学生确定性副词人际元话语的使用书面语中过多,体现了书面语的口语化倾向,在这一点上与可能性副词元话语的调查一致。与本族语者口语相比,口语中这些确定性副词人际元话语使用过少,口语特征不明显,与书面语趋同。

书面语中过多使用确定性副词人际元话语的可能原因应是多方面的。第一,与教师的大量强调有关。在中国英语课堂的写作训练中,教师经常鼓励学生使用各种连接词,以及表示不同立场的副词和句型等。因此,学生在写作时会有意多使用这类词。第二,在英语词汇量有限、无法准确表达的情况下,学习者有可能用确定性副词人际元话语来修饰其它语义较弱的词,以提高被修饰词的份量,表达特定的意思。第三,与作者的写作目的和态度有关。中国学习者语料都是学生考试时的作文,学生在写作时希望给阅卷教师留下深刻印象,因此他们往往有意识或无意识地多使用确定性副词人际元话语,把篇章中的重要信息标示出来,以引起关注和兴趣。第四,really,surely,absolutely,undoubtedly,of course,no doubt的显著过度使用还可能与语内迁移和语际迁移有关。语内迁移可能是really和of course过度使用的原因之一。这两词都是英语中出现频数高、应用语境广的词,也是学生习得较早的词。在二语学习过程中学习者很可能将这样的词过度推广,用到更多的甚至是不该用的场合(Ellis 1994:717)。本族语者口语中of course的使用远多于书面语中的使用,但中国学生书面语中of course的使用竟达到本族语使用的三倍多,说明中国学生没注意到语体差别,屡次将该词用到不该用的书面写作中,体现书面语的口语化倾向。另外,这些词的过度使用还有可能与语际迁移有关,比如中国学习者对surely,absolutely,undoubtedly,no doubt等在英语中本来出现频率并不高的词始终青睐有加,原因应该是汉语在强调观点时,会使用“确实”、“无疑”、“当然”等词,学习者把这些词译成英语,从而造成对它们的超用现象。

中国学生口语中确定性副词人际元话语的使用过少可能有下列原因。一方面,中国学生英语水平有限,在作文中能够刻意使用一些确定性人际元话语,但在口试中没有时间去斟酌时,还不能自然流畅地使用这些词来表达丰富的感情色彩。另一方面,也有可能与学生采用回避策略有关。在口试中,对于一些使用不太熟练的确定性人际元话语,学生有可能故意回避,以防止出错,保证语言的流畅。此外,这还可能与课堂教学有关。教师往往更关注学生口语是否流利,是否表达了基本意思,口语中未必像在英语写作教学中那样强调这些元话语的使用。这样,学生在口语表达时使用元话语的意识不强,也就出现了确定性人际元话语少用的现象。

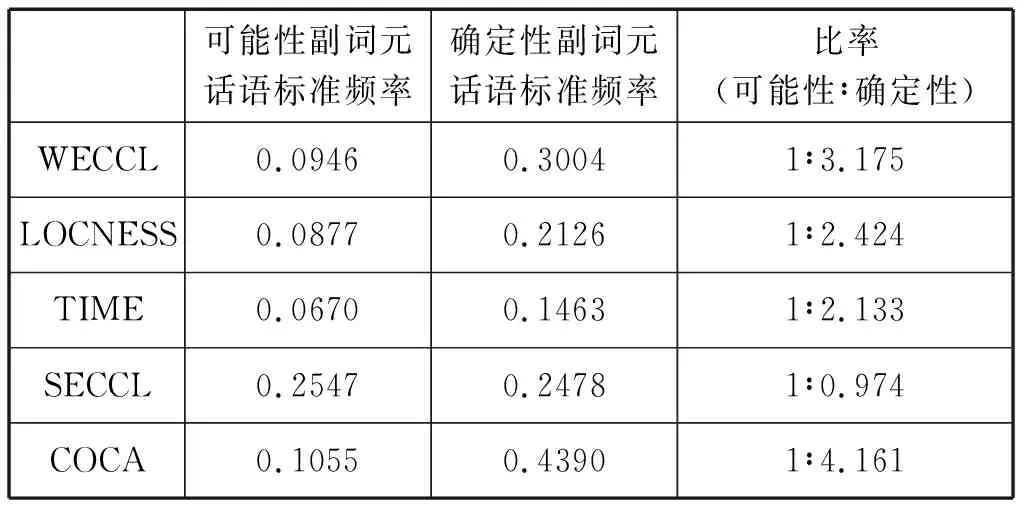

4.3 两类副词人际元话语相对比率

无论是在书面语还是口语中,可能性和确定性副词人际元话语都应达到某种平衡,可能性太多,确定性太少,则作者立场不明,说服力不够,而确定性太多,可能性太少,则态度太坚决,不够委婉,不容许不同意见,给人以言过其实的感觉,有失严谨性。如表3所示,在中国学生的议论文中,可能性副词人际元话语相对于确定性副词人际元话语的比例为1∶3.175,而LOCNESS和TIME中的比例分别仅为1∶2.424和1∶2.133。在这一点上,中国学习者的书面语不仅显现出了口语化倾向,超量的确定性表达也会显得过于武断。因此,教师在教授学生使用确定性副词人际元话语时,应提醒学生这些词的语体特征,避免过度使用,因为元话语的使用只是改善文章质量的一个方面,不是越多越好,至关重要的是文章的整体逻辑性和思想性。

在中国学生的口语中,可能性副词人际元话语相对于确定性副词人际元话语的比例为1∶0.974,COCA中却高达1∶4.161。中国学生口语中maybe等可能性副词人际元话语使用过多,确定性副词人际元话语相对不足,则会显得不自信,陈述力度不够,语言平铺直叙,缺乏生动性。教师在口语教学中也应注重元话语使用训练,关注学生用词的贴切性和丰富性,在提高流利度的同时提高语言输出质量。

表3 两类副词元话语相对比率

5. 结语

中国学生英语书面语中可能性副词人际元话语总使用量与本族语学生的使用无显著差异,但显著多于常见本族语者书面语中的使用,口语中也显著多于常见本族语者书面语中的使用。与英语本族语者相比,中国学生可能性副词人际元话语使用面窄,多数词使用量不足,但存在超用口语词maybe的现象。口语和书面语中对这些元话语的使用侧重基本一致,书面语体现了较强的口语化倾向。

与英语本族语者相比,中国学生确定性副词人际元话语存在书面语中超用,而口语中少用的现象,书面语明显口语化,书面语与口语各自语体特征不能明显体现。书面语中超用的原因可能是多方面的,如:课堂教学中教师的引导,语内迁移和语际迁移,语言能力有限但渴望交流或给阅卷老师留下深刻印象,因而多用确定性副词元话语加强表达而造成用词冗余等。口语中的少用恰恰可能说明,学生虽能在书面语中有意识地使用这些词,但不够自如,在口语表达没时间斟酌的情况下不能随时调用。

从可能性副词人际元话语和确定性副词人际元话语的相对比率看,与英语本族语者相比,中国英语学习者在书面语中表现了更多的确定性,有些言过其实,这与Hyland和Milton(1997)的研究结论类似。但是,在口语中中国学生表现了更多的可能性,有可能造成立场表述不明确。

从上述分析可见,中国学生书面语中可能性副词人际元话语和确定性副词人际元话语的使用上都体现了口语化倾向。这虽然符合中介语发展规律,但在教学中教师如能进行引导,仍可减少这种倾向。英语教学中,教师需关注学生书面语和口语中元话语的使用,讲解这些词的语体特点以及语义接近的元话语间的细微差异和使用语境。

Crismore, A. & R. Farnsworth. 1989. Mr. Darwin and his reader: Exploring interpersonal metadiscourse as a dimension of ethos [J].RhetoricReview8(1): 91-112.

Crismore, A., R. Markkanen & M. Steffensen. 1993. Metadiscourse in persuasive writing: A study of texts written by American and Finnish university students [J].WrittenCommunication10(1): 39-71.

Ellis,R. 1994.TheStudyofSecondLanguageAcquisition[M]. Oxford: Oxford University Press.

Epstein, M. & M. Pava. 1993.TheShareholders’UseofCorporateAnnualReports[M]. Greenwich, CT: Jai Press.

Hyland, K. & J. Milton. 1997. Hedging in Ll and L2 student [J].JournalofSecondLanguageWriting6(2): 183-206.

Hyland, K. 1998a. Persuasion and context: The pragmatics of academic metadiscourse [J].JournalofPragmatics30: 437-55.

Hyland, K. 1998b. Exploring corporate rhetoric: Metadiscourse in the CEO’s letter [J].JournalofBusinessCommunication35(2): 224-45.

Hyland, K. 2005.Metadiscourse:ExploringInteractioninWriting[M]. London: Continuum.

Ifantidou, E. 2005. The semantics and pragmatics of metadiscourse [J].JournalofPragmatics37(9): 1325-53.

Quirk, R. 1985.AComprehensiveGrammaroftheEnglishLanguage[M]. London: Longman.

Simon-Vandenbergen, A. & K. Aijmer. 2007.TheSemanticFieldofModalCertainty[M]. Berlin/New York: Mouton de Gruyter.

Vande Kopple, W. J. 1985. Some explanatory discourse on metadiscourse [J].CollegeCompositionandCommunication36: 82-93.

Vande Kopple, W. J. 1988. Metadiscourse and the recall of modality markers [J].VisibleLanguage22: 233-72.

Vande Kopple, W. J. 2002. Metadiscourse, discourse, and issues in composition and rhetoric [A]. In Barton, E. & G. Stygall (eds.).DiscourseStudiesinComposition[C]. Cresskill, N. J.: Hampton.

丁容容、何福胜.2006.中国学习者英语口语中强势语的用法研究[J].外语教学27(5):32-36.

齐建晓.2006.中国英语学习者强化词使用的语料库调查[J].西安外国语学院学报14(4):48-51.

文秋芳、丁言仁、王文宇.2003.中国大学生英语书面语中的口语化倾向——高水平英语学习者语料对比分析[J].外语教学与研究35(4):268-74.