论语言学与文化人类学的学科交叉研究

王宏军 安 俭

(华东师范大学,上海,200241)

1. 语言学与文化人类学的历史渊源

从语言学研究的历史来看,整个19世纪,历史语言学和比较语言学占了统治地位,出现了几位杰出的语言学家。他们收集了丰富的语言材料,进行了广泛深入的调查和比较,不仅提出了人类语言演变过程的假说,绘出世界语言的谱系,而且设计出比较科学的研究方法,为后来结构主义和描写语言学的产生和发展创造了有利条件。历史比较语言学时期出现了两位影响极大的语言学家,即德国学者洪堡特(Wilhelm von Humboldt)和施莱赫尔(August Schleicher)。

洪堡特致力于普通语言学理论框架的建构。他对世界上多种不同语系的语言进行了考察、对比和描写,并写成了《人类语言结构的多样性》一书。他指出,人脑天生有着创造语言的能力,因为语言是大脑的一种能力,讲话人能运用有限的语言手段创造出无限的语言行为。洪堡特的理论对语言研究的贡献涉及两个方面内容,一方面是对语言性质的认识,另一方面是对“语言—思维—世界”三者之间关系的认识。前者被称为“语言的创造性”思想,后者则被称为“语言世界观”。洪堡特认为,语言的不同,引起对客观世界的理解和解释的不同。也就是说,操不同语言的人具有不同的思维。他的这种观点,对美国语言学家萨丕尔(Edward Sapir)和沃尔夫(Benjamin Lee Whorf)产生了影响。他们发展了洪堡特的理论,创造了后来被称为萨丕尔—沃尔夫假说(Sapir-Whorf Hypothesis)的理论(Plog & Bates 1976)。

施莱赫尔是19世纪中期最主要的历史语言学家。在短暂的一生中,他留下了不少关于历史语言学和语言理论的著作。其贡献主要表现在三个方面:安俭,华东师范大学研究生院教授。主要研究方向为民俗学与文化人类学。电子邮箱:jan@admin.ecnu.edu.cn

第一,关于语言亲属关系的理论;第二,关于重建始源语的比较方法;第三,关于语言的分类。

尽管这些理论研究所依据的成果都具有文化人类学性质,但是,文化人类学的历史,作为一个完整的学术体系或者一个成熟的学科,应该是晚于近代语言学的(Foley 1997)。施莱赫尔创建了语言谱系分类理论,这是将达尔文的进化论应用于语言发生学研究的结果,从而也就为世界各民族的分类奠定了基础。泰勒(Tylor)、摩尔根(Morgan)和弗雷泽(Frazer)是文化人类学界公认的最早从事文化人类学研究的学者。泰勒关于文化人类学的专著《原始文化》被公认为是文化人类学的开端。而泰勒、摩尔根和弗雷泽被认为是古典进化主义学派,该学派经历了文化历史主义、进化主义以及功能主义、结构主义等几个阶段。直到20世纪中叶,认知和象征学派才成了主流学派。

2. 语言学与文化人类学的交叉领域

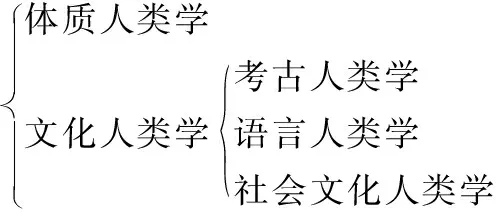

由于语言学与文化人类学这两门学科的亲缘性以及理论、方法上的渗透关系,虽然是两门独立的学科,但从一开始就产生了一些交叉领域。随着它们的自身发展,其交叉领域的研究日益加强。然而,语言学和文化人类学都有着自身最基本的一些本体论概念,如语言、文化、思维、社会、世界等等。这些本体概念为两个学科所共享,因此,两个学科的交叉领域正是基于这些共享概念而创建的。其内容包括:(1)体质人类学——从事由动物进化为人类的研究和以解剖学和生理学的特征来区别人类种族的研究;(2)民族志——从事田野工作的考察并加以描述的研究;(3)民族学——根据第一手的民族志资料作综合的研究。现今,人类学逐渐衍生出了两大分支:体质人类学和文化人类学,而文化人类学又包含了考古人类学、语言人类学和社会文化人类学三个学科。它们之间的关系如下图所示(田兆元、安俭2005):

图1人类学各分支学科关系示意图

我们可以看出,对人类文化的研究在人类学中占有相当重要的地位。在今天,“人类学”一词,如不加说明,一般指的都是人类文化方面的研究,即文化人类学。文化人类学领域中曾产生过古典文化进化论、文化传播主义、功能主义、新进化主义、文化历史主义、文化结构主义等形形色色的理论流派。各个流派对文化的探讨有不同的侧重面,但综合起来看,整体论、相对论和跨文化比较方法是它们共有的三大特点。整体论要求人们在研究某种社会的文化元素及行为时,必须考虑到社会文化和人类行为的其他方面和层次,把社会或文化当作一个整体来研究。相对论是文化人类学的研究态度和文化评价观,它要求研究者必须在“道德中立”的立场上采用文化主位的研究方法。跨文化比较法是文化人类学的独特之处,它要求研究者不但要了解一个文化,而且要对不同文化进行广泛的比较研究(赵蓉晖、刘辉1995)。

纵观文化人类学理论的发展历程,语言研究的作用与影响显而易见。语言学与文化人类学理论交叉界面是语言学家和文化人类学家在理论和方法上互相趋同的结果,而两个领域中核心学者的两栖行为则成为这种交叉的原动力(韩晓玲、吴晓燕2006)。我们看到,文化人类学家对语言学成果的运用首先是功能主义的,即把语言研究作为研究人类文化的一种工具与手段。文化人类学家对语言学研究成果的汲取还体现在方法论的引入方面。在语言学的影响下,文化人类学领域产生了一些重要的理论流派。

进化主义(Evolutionism)。达尔文的理论对人类学的发生具有重要意义。进化论是从生物进化学说中衍生出来的,由于生物进化直接关系到人类的体质,文化的进化受到生物进化的影响是毫无疑义的。他的理论对整个人文社会科学都产生了重大的影响。但其学说只是和人类学相关,本意是生物学研究。英国学者泰勒是人类学的鼻祖。他的学说的最闪光之处是关于原始宗教的论述以及对人类学方法的探讨与实践。他对“文化”的界定,对宗教的定义,对“万物有灵”的论述,使他在人类学的历史上占有不朽的地位。摩尔根是19世纪后期美国人类学的创始人,在进化论学派中影响深远。在方法论上,他首先采用了问卷调查方法,并深入易洛魁部落进行资料搜集。他研究古代社会的两个基本视角是制度与技术的进化,这为人类学研究人类社会开辟了新的途径。马克思和恩格斯对其《古代社会》进行过高度评价,恩格斯还据此写成了《家庭、私有制和国家的起源》。弗雷泽是英国的人类学家,代表作是《金枝》。出于进化论的观点,弗雷泽认为,巫术、宗教和科学是人类进化的三个阶段,其中他对巫术的论述成为人类学、民俗学研究巫术的经典论述,其分类标准长期被民俗学、人类学研究者所采用。

19世纪中后期,进化论受到诸多批评,但在沉寂数十年后,它再度兴起,形成新进化论(Neoevolutionism)。新进化论是在美国兴起的,其代表人物是Leslie A. White(怀特)。他努力建立起一个新的学科——文化学。他对从泰勒以来的文化观进行了探讨,力证文化学的可行性。技术决定论和能量决定论是怀特进化论的鲜明特点。

传播论(Diffusionism)。文化传播论于19世纪末20世纪初兴起,主要由德国、奥地利和英国学者创立。传播论学派基本上可分为两部分:德、奥历史传播学派和英国极端传播学派。德、奥传播学派的理论先驱是德国人类地理学的创立者拉策尔(F. Ratel),其追随者主要有德国的弗罗贝纽斯(Leo Frobenius)、格雷布纳尔(Fritz Graebner)和奥地利的施密特(Wilhelm Schmidt)。文化传播理论的要点是:传播是文化发展的主要因素,文化变迁过程就是传播过程。该理论认为文化借鉴多于发明,不同文化间的相同性是许多文化圈相交的结果。因此,文化彼此相同的方面愈多,发展过程历史关联的机会就愈多。英国极端传播学派亦称作“泛埃及主义”或“埃及中心论”,即只承认一个将文化传播给世界的中心,这就是埃及。极端传播论的代表人物是英国的史密斯(Elliot Smith)和佩里(William James Perry)。

文化历史主义(Historical Particularism)。19世纪末20世纪初,继古典进化论学派和传播论学派后,西方文化人类学界又出现了一个新学派——文化历史学派。历史学派人类学的中心任务首先是了解各民族文化的具体现象与发展,而不是提出一个普遍规律。该学派的创始人是美国人类学家博厄斯(Boss)。该学派成员众多,人才济济,在20世纪前五十年的美国人类学界,该学派可谓一统天下。

博厄斯出生于德国,19世纪八十年代移居美国。当时,史密逊学院(Smithsonian Institution)资助博厄斯组织考察团,对墨西哥以北的美洲印第安土著语进行调查。经过近二十年的考察,他于1911年编辑出版了《美洲印第安语言手册》。虽没有留下高深的理论,但博厄斯的思想影响了整整一代美国文化人类学家,现代几乎所有著名的美国人类学家都是博厄斯的学生。他的基本观点和考察、描写语言的方法造就并影响了几代语言学家,奠定了美国描写主义语言学的基础。萨丕尔深受博厄斯的影响,是博厄斯的学生中研究语言现象最出色的人类学家,是文化语言学的奠基人。萨丕尔曾一度专心致力于印地安人语言和文化的研究,并亲自学习研读了十几种不同的语言。通过研究印第安土著语与文化,他得出结论:语言不是单纯的形式,而是思维的表达符号(刘润清1995)。语言和思维习惯交织在一起,对思维有强烈的影响。对于同一个事物,使用不同语言的观察者会描述出不尽相同的内容。萨丕尔倡导,文化人类学应采用语言相对主义观点来研究不同的文化形态及其接触交往(Irvine 1999)。萨丕尔的学生沃尔夫进一步论证萨丕尔的观点。他主要研究了亚利桑那州的霍皮语(Hopi)。他发现,由于霍皮语的语法与印欧语不同,霍皮人对世界的分析也不同于欧洲人的观点。美国语言学家卡罗尔(Carroll)第一次把他们的观点称为“萨丕尔—沃尔夫假说”。该假说认为语言结构制约着思维模式,并由此决定人们对外部世界的认知方式。它一直成为西方现代人类语言学的重要理论依据。

结构主义(Structuralism)。第二次世界大战后,特别是20世纪六、七十年代,以法国学者列维-斯特劳斯(Claude Gustave Levi-Strauss)为代表的结构主义学派对西方人类学产生了重大影响。它不仅震动了人类学界,引起了哲学、社会学、心理学、文学、艺术、生物等领域的瞩目,而且影响到社会生活领域。许多学科纷纷运用结构主义方法,使其不仅在法国的思想界占绝对优势,甚至取代存在主义,成为风行一时的哲学思潮。列维-斯特劳斯被世人尊称为“结构主义之父”。结构主义方法认为,一切关系最终可以还原为两项对立的关系,每个关系中的每个元素都可以根据自己在对立关系中的位置,被赋予社会价值。结构主义方法最显著的特点是它对整体和总体的强调,认为只有通过存在于部分之间的关系,才能解释整体的部分。

功能主义(Functionalism)。人类学发展到20世纪二十年代,产生了以英国人类学家为代表的功能主义人类学派,马林诺夫斯基(Bronislaw Kaspar Malinowski)和拉德克利夫-布朗(A. R. Radcliffe-Brown)是其代表人物。马林诺夫斯基两度在南太平洋的特罗布里恩群岛进行实地调查。他认为迫切需要一种人类文化语言学理论,来指导人们在当地人中实施语言调查。为此,他努力学习调查对象的语言,熟练掌握多种当地人的语言。在实地调查中,他提出了诸如“语境”等概念,对描写主义语言学的发展起了较大的推动作用。几乎所有的人类学者都承认功能学派在田野工作的理论与方法上对文化人类学做出了伟大的开拓性贡献。

英国功能主义学派在当时使人类学焕然一新,成为一门系统的学科。旗下追随者众多,基本上都是马林诺夫斯基和布朗两人的学生。因此,功能主义理论在英国虽然已历经半个多世纪的风雨,至今在人类学界仍有较大的影响力。

3. 文化人类学研究中的语言学方法

国际上一些著名的人类学家几乎都受过正规的语言学训练,而且至少通两门外语。在进行语言文化调查之前,还要尽量掌握当地语言的一些日常用语,这样在进行语言调查时,就可以边调查民俗文化边学习口语。这种方法与“参与观察”的思想是一致的。只有这样才能发现许多前人书面未载或我们意料不到的宝贵的人类学材料。因此,在理论上讲,人类学家的田野工作离不开语言。

每一门学科的理论和实践关键是其方法论,也就是说,系统的研究方法是一个学科成熟的标志之一。我们根据方法论不同的性质、功能和应用范围,把科学方法分为三种:认识方法、哲学方法和学科方法。这里,我们强调适用于文化人类学的语言学方法。把语言学的材料和方法运用到人类学的研究中,涉及两方面的内容,其一,是关注相关的语言学材料的利用,如社会制度、亲属称谓等方面的名词术语;其二,是自己亲自动手搜集第一手语言学材料作为人类学研究材料。因此,掌握语言学的研究方法,尤其是掌握通过语言材料来研究人类学的方法显得更加重要(富晓星2002)。除此之外,人类学研究中经常使用的语言学方法还包括:

(1) 音位记音法。这是人类学研究的一种重要方法,也是语言学方法中的基本功。这一方法要求学会国际音标,能用国际音标进行音位记音的技能。当然,人类学并不要求对一种语言的音位系统进行全面的归纳和描写,而只要求对语言材料作准确的语音记录。

(2) 语义辨析法。它是语义学和词典学经常使用的方法。在人类学的研究中,对涉及人类学问题的关键词语进行语义辨析,能起到直接证明事物属性的作用。例如,恩格斯就使用这种方法分析了母权制崩溃之后所建立的父权家长制家庭的特征。

(3) 词汇统计法(又被称为语言年代学方法)。该方法是美国人类学家、语言学家斯瓦迪什在20世纪50年代初创立的,依据核心词汇在发展中遗留下来的百分比,来计算语言发展的年代和亲属关系。该方法也可用以测定同源民族分离的年代和关系的亲疏。

(4) 词汇密度考察法。该方法是通过对词汇分布密度的考察,来发现不同民族的需要和环境,因为生活需要和生存环境决定着不同民族语言中某类词汇密度的高低。最先使用这一方法的是摩尔根。

(5) 结构分析法。这是一种演绎的方法,它是把社会作为一个无意识的、封闭式的结构,通过精密的数学公式和数理逻辑进行分析的方法。列维-斯特劳斯创立了民族学结构学派,把语言学中音位分析的方法应用到亲属制度以及神话的研究中。

(6) 语言谱系分类法。该方法由施莱赫尔创立,是民族分类的主要方法,对民族的亲缘分类产生了重大影响。至今这一方法仍是民族分类中最有影响和应用价值的方法。

(7) 隐喻解码法。该方法是通过隐喻来探究不同民族的文化特征和心理。这是因为语言中的隐喻是不同的民族根据自身认知水平和心理状态,对所指对象进行客观评价的结果。民族心理学和象征人类学的部分内容就是建立在对隐喻的解码上。

(8) 历史遗留考证法。该方法指的是运用历史比较语言学原理纵向考证民族历史和史前史所采用的方法,是考证民族历史最重要的语言学方法。欧洲的语言古生物学(19世纪)创立了从语言考证民族历史的方法,又称语言古生物学方法。这一方法还包括词源学分析法、语言底层考证法、古文字考据法等。

(9) 共时背景分析法。该方法通过对语言的共时或横向对比,揭示语言之间的共性或差异性,发现不同民族现象的功能和特点。这一方法主要起补充、印证或提供线索之作用。另外,该方法还包括了语言禁忌分析法、合成词词素分解法等等。

(10) 借词观照法。本方法主要用于研究民族间的接触交流。运用的具体途径可参阅罗常培的《语言与文化》第四章。

(11) 谱牒追踪法。这种方法使用了亲属称谓和父子连名两类语言资料,其目的是追踪研究古代家族制度和渊源。例如,摩尔根最初使用了亲属称谓,来研究人类家族制度以及婚姻制度的发展变化。这是民族学界常用的研究方法之一(“民族语言学论纲”2010)。

4. 讨论

20世纪后半叶出现了一些新的交叉性的语言学分支学科——与其他社会科学交叉的社会语言学和文化语言学等;与一些理科交叉的心理语言学和计算语言学等。我们可以看到,19世纪的语言学重视语言的纵向研究,20世纪的语言学重视语言的横向研究,21世纪的语言学势必要对语言进行纵横结合的立体研究。文化语言学的大综合性质正好使它具备这种立体研究的视角,其中的双语和多语现象、阶级方言和阶级语言、社会语言学中的借词现象、禁忌和委婉语词以及两性的语言风格也是当今人类学所要研究的重要课题。

我们在语言学和文化人类学相关界面的研究中要注意这两个学科的相互影响。语言学研究立足于人类学,它用人类学的原则来研究语言的本质和结构,注重对语言的描写,例如博厄斯的研究侧重语言本身的交际功能,马林诺夫斯基强调语言的使用场合,列维-斯特劳斯关注的是语言的结构。

长期以来,语言学和人类学这两门学科之间的关系不仅一直无法分开,而且还得到了进一步的加强。从历史语言学观点出发,我们可以看出,20世纪前五十年,语言学的研究重点是语言的自主性,是对语言学进行结构的描写;20世纪后五十年,语言学的研究重点是社会文化环境中语言的整合,是对语言学进行功能的分析。在未来的发展中,语言学、人类学、社会语言学等学科之间会发生更多的学科交叉,而且研究的目的和内容也会发生更多的交叉,还会出现更多的、新的结合点和新的分工。

5. 结语

从以上论述中我们可以看到,在文化人类学的研究中使用语言学的方法论,可扩展语言研究的广度,可促进语言学与文化人类学之间的联系,可推进人类学研究的深度,繁荣我们的学术研究。语言学界与人类学界应加强更多的合作,为这两个交叉学科的发展而共同努力。

Foley, W. 1997.AnthropologicalLinguistics:Anintroduction[M]. Oxford: Blackwell.

Irvine, J. 1999. Edward Sapir [A]. In R. Wilson & F. Keil (eds.).TheMITEncyclopediaoftheCognitiveSciences[C]. Cambridge: MIT Press. 726-27.

Plog, F. & D. Bates. 1976.CulturalAnthropology[M]. NY: Alfred A. Knopf.

富晓星.2002.人类学视野下的语言与文化[J].学术论坛(6):112-15.

韩晓玲、吴晓燕.2006.语言学与文化人类学的交叉途径与动力[J].烟台大学学报(1):105-09.

刘润清.1995.西方语言学流派[M].北京:外语教学与研究出版社.

民族语言学论纲[OL].[2010-01-29].http:∥www.jiaokedu.com/discourse/hyywx/271337.html

田兆元、安俭.2005.文化人类学教程[M].上海:华东师范大学出版社.

赵蓉晖、刘辉.1995.文化人类学理论与语言学问题初探——文化人类学阅读札记[J].解放军外国语学院学报(4):1-7.