“我不在那儿”

——《纽约三部曲》的身份诗学解读

张 虎

(南开大学,天津,300071)

我有种感觉:我试图去某个地方,似乎我知道我想说什么,但我走的越远,就越来越肯定,把我带向目标的那条路并不存在。我必须一步步地创造这条路,而这意味着我将永远不能肯定我在哪儿。有种转圈的感觉,有种总在回头的感觉,有种同时期朝许多方向而去的感觉。即使我真的能够有所进展,我也不能完全相信这将带我去我要去的地方。仅仅因为你在荒漠中游荡,并不意味着有一个应许之地。

——保罗·奥斯特(2009:34)

保罗·奥斯特(Paul Auster,1947~),当代美国诗人、小说家、导演,著有《发现:诗歌》(Unearth:Poems)、《孤独之造物》(TheInventionofSolitude)、《月宫》(MoonPalace)、《命运之音》(TheChanceofMusic)和《幻影书》(TheBookofIllusion)等作品,获莫顿·扎布尔奖、阿斯图里亚斯王子文学奖、约翰·克林顿文学杰出贡献奖。在众多的作品中,由《玻璃城》(CityofGlass)、《幽灵》(Ghosts)、《锁闭的房间》(TheLockedRoom)构成的《纽约三部曲》(TheNewYorkTrilogy,2007)①最为著名。梅里维尔和苏珊(1999)曾将其与《玫瑰之名》(TheNameofRose)、《拍卖第49号》(TheCryingofLot49)等一起视作最典型的“玄学侦探小说”(Metaphysical Detective Story),因为这些作品在“侦探小说”的模式中置入了一层“玄学”的色彩,即对生命之本质的认知与思考。那么,《纽约三部曲》到底“玄”在哪里?梅里维尔和苏珊并未给出解答。

本文认为,《纽约三部曲》之“玄”就在于奥斯特对身份(或自我)这一命题的独特理解,即“我不在那儿”。“我”,即个体的人;“那儿”,“我”所渴望、追寻的栖息地,人的本真缘在之处;“不在”,人与其本真缘在永远隔绝的一种标识。这句话就是《纽约三部曲》这部作品的身份诗学内涵。在文本中,这一诗学内涵就表现在“相似”(人物、名字、甚至表义结构差异的消隐)、“偶然”(事件和话语的必然性消隐)、“延异”(语言裂变及身份失却)、“追寻悖谬”(追寻自我即迷失自我)等四个叙事特征上。在这一意义上,我们说,每一个人都是不断追寻、始终返归的西绪福斯。这就是奥斯特对人类生存于世界之中的常态与本质的哲思和理解。

1. 相似:“我们是谁变得模糊不清了”

大家都是丹尼尔。(110)

——《玻璃城》

海德格尔曾说过,“我”总是生存于“人们”之中,因此,在日常生活层面上,人与人不经意间便走向了相似②。人与人之间的相似是奥斯特之身份诗学的第一层内涵,它的结果是“我们是谁变得模糊不清了”(256)。在文本中,它表现为小说角色的相似、命名的游戏与三部小说的平行结构。如此一来,笛卡尔之“自我”得以确立的根基,即独一性,便动摇了。

首先是角色之间的相似。在《纽约三部曲》中,一个人常拥有多种角色身份,或两三个人共用一个名字,呈现出一种后现代主义意味的“人影”特征。《玻璃城》中有两个斯蒂尔曼、四个彼得、两个丹尼尔。主角奎恩(Quinn意为“五胞胎之一”)则具有5重身份——丹尼尔·奎恩、威廉姆·威尔逊、马克思·沃克、侦探保罗·奥斯特和美国作家保罗·奥斯特。这些人以相同或不同的身份分别闪现在不同的文本中。如在《锁闭的房间》中,奎恩再次成为一名私人侦探,彼得·斯蒂尔曼则摇身一变为一名年轻的嫖客。在小说《幽灵》中,角色成了某种颜色的指代符号:布莱克(Black)、布鲁(Blue)、怀特(White)、布朗(Brown)、侍者瑞德(Red)、格林(Green)、妓女范雷特(Violet)等。试问,依这种逻辑延伸下去,人的自我独一性于哪里立足?

其次是命名的游戏。每个人都有一个属于自己的名字,名字是个体独一性的标志,是自我与他者的外在疆界。但是,在奥斯特的笔下,名字却成为一个“乌有”之物。这一叙事特征最典型地体现在小彼得·斯蒂尔曼的身上。在《玻璃城》中,当奎恩第一次见到这个神志不清的小孩时,他(小孩)说:“我的名字是彼得·斯蒂尔曼。这不是我的真实姓名”(18)。那么,他的名字到底是什么呢?小斯蒂尔曼整整将这句话重复了8遍,唯恐别人不解他的语意。接着,他又说道:“我的真实姓名是彼得·拉比特(Rabbit)。在冬天,我是怀特先生,到了夏天,我是格林先生”(19)。表面看来,这似乎是一种疯狂病症的表现,但是在疯言疯语的表层之下,蕴藏着的是一种哈姆莱特式的睿智。他最后一次将自己称作“乌有(Nothing)先生”:“我的真实名字是彼得·乌有先生”(22)。何为“乌有”?人不过是一件虚无又无用的“套子”(伏尔泰)。在本源上,人什么都不是。最终,小斯蒂尔曼也否认了奥斯特与弗吉妮亚的名字。为什么?因为在他的视野中,人是没有什么独一性可言的。

平行的文本结构亦是人之独一性瓦解的一个标志。《纽约三部曲》的三部分发表于不同的时间:《玻璃城》于1985年,《幽灵》于1986年,《锁闭的房间》于1987年,但在1990年,奥斯特将其合集为《纽约三部曲》。为什么?因为“这三个故事说到底是一回事儿”(305),皆是人与人之相似性的一种文字性象征:

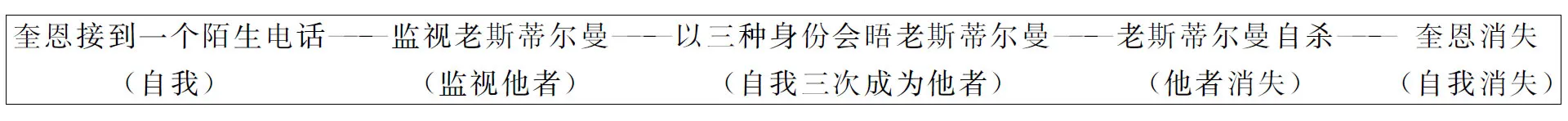

《玻璃城》——奎恩接到一个陌生的电话,要找侦探保罗·奥斯特。奎恩一时兴起,便冒充了这个保罗·奥斯特。雇主小斯蒂尔曼要求他监视自己的父亲老斯蒂尔曼。于是,奎恩就此成为了一个私人侦探。之后,奎恩假扮成三人与被监视者会面以了解对方。最后,老斯蒂尔曼突然跳河自杀,小斯蒂尔曼瞬间消失。奎恩也不知了去向。

图1 《玻璃城》文字性象征图

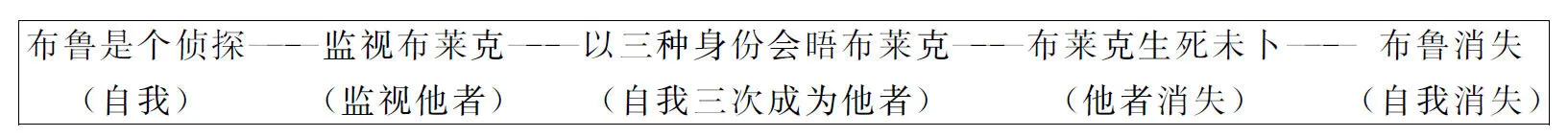

《幽灵》——怀特来到布鲁的办公室,希望布鲁为他监视一个人:布莱克,并告知了布莱克的住址。布鲁接下侦查任务。但布鲁发现布莱克只是一个普通作家,没什么特别之处。于是,他假扮成三个人与布莱克接触。慢慢地,他发现怀特与布莱克实为一人。一天晚上,布鲁来到了布莱克的住所证实了自己的想法。他把布莱克痛打了一顿。布莱克生死未卜。布鲁神秘消失。

图2 《幽灵》文字性象征图

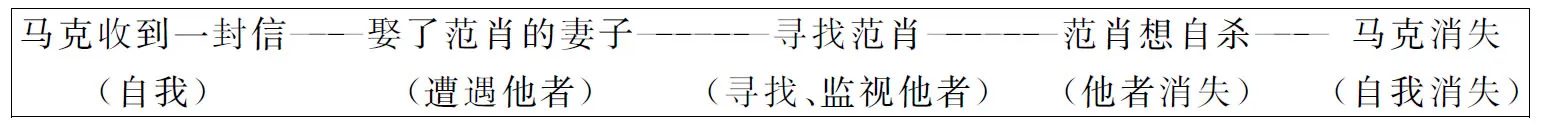

《锁闭的房间》——马克接到一封陌生女人的来信。信上说,范肖失踪了,希望他能来处理一些事情。马克见到好友的妻子苏菲,与苏菲坠入爱河,结婚,并出版了范肖的遗稿。不久后,马克收到了另一封信。此时的马克才知道,范肖并没有死。于是,他开始寻找范肖。最终,在一个封闭的房间里,马克见到了范肖。范肖声称要自杀。马克神秘消失。

图3 《锁闭的房间》文字性象征图

如上所述,这三个故事“说到底是一回事儿”。可以说,在《纽约三部曲》中,不仅人与人是相似的,小说的结构与结构也是相似的。它们所共同表征的是一个丧失了独一性的世界。需要指出的是,三部小说的结构不仅是相似的,而且皆是围绕自我与他者之关系展开的:自我——监视他者——成为他者——他者消失——自我消失,这一结构意味着什么?它有何深层的蕴义?下文将详细论述。但是,单单从表面就可以看出,在这种原型结构中,“我”与他人的界限被消弭了。所以,我们说,这是一种更深层次的独一性之瓦解。在这个没有独一性的世界里,“我”是不具有立锥之地的。可是,相似只是对身份(或自我)存在的第一次否认。

2. 偶然:“任何情形皆有可能”

一个人活着,然后他死了,其间的经历没有什么道理可讲。(260)

——《锁闭的房间》

偶然是奥斯特一以贯之的写作主题,也是对身份存在的第二次否认。在奥斯特看来,“一切都是不真实的,除了偶然性”(3)。所以,在《纽约三部曲》中,不仅小说的开始、高潮、结尾渗透着偶然的因子,小说人物所说的每一句话、甚至是每一个被嵌套于文本中的故事也是被偶然所浸泡过的。这一切共同揭示了人类生存的偶在感:从出生、成长到死亡,我们的话语、身份、实践都充满了偶然性。这最终导致了“我”飞蓬般的一世流离。

奥斯特的每一部小说的开头都是偶然的。这为全文定下了一种偶然的基调。《玻璃城》从一个拨错了的电话开始,《幽灵》因一次偶然的造访而起,《锁闭的房间》始于一封陌生人的来信。接下来,主人公遭遇了一连串应接不暇的偶然事件,偶遇友人,意外死亡,似有寓意的巧合,或是生命的偶尔脱轨。在第一部小说《玻璃城》中,当奎恩接受了重任,来到火车站,寻找他的猎物时,一下子出现了两个一模一样的斯蒂尔曼。到底哪一个才是他要寻找的斯蒂尔曼?他应该追踪哪一个老人?

奎恩惊呆了。面对这种情形——显然不是什么阴差阳错,他一下子有点束手无策。不管他做什么选择——他总得做出个选择——都可能是武断的,是一种无可奈何的将就之策……不知怎想的,他向左边追去,去追踪第二个斯蒂尔曼。走了十来步,他停住了。好像有什么声音在提醒他说,他对自己的这一决定会后悔的……他去跟随第一个斯蒂尔曼,放慢脚步合上老人的步子,跟着他进了地铁。(61)

可以看到,奎恩的选择是一种偶然。黑格尔说,意识遭受着心灵法则与现存秩序的双重遥控(转引自毕尔格2004:90)。那么,什么才是让奎恩追踪第一个斯蒂尔曼的第一法则呢?臆猜——“好像有什么声音……”。其实,这个声音源自奎恩自己的想象。所以,在小说的结尾,奎恩想知道的是:“如果他当时跟踪第二个斯蒂尔曼,而不是跟第一个走的话,结果会怎样”(136)。俗话说,人生之路多歧路,歧路路口路几多?人生的第一个本质恐怕就是偶然。这一思想用《玻璃城》、《幽灵》、《锁闭的房间》三部小说的结尾进行诠释是最恰当的。在故事的最后,所有的主人公都消失了,包括奎恩、小斯蒂尔曼,包括范肖、马克,亦包括布鲁与布莱克。他们都到哪里去了?不知道。这是一种富于后现代意味的开放结局。但是,在奥斯特的笔下,它所象征的是人生的不确定与偶然。

既然人生是一场偶然,“任何情形皆有可能”(204)。那么,一个稳定、完整的自我就是一种荒谬。在奥斯特的《纽约三部曲》中,主人公们就秉持着这样的人生观,传达着奥斯特对人生与偶然的独特理解。如布鲁认为:“这个世界的运行方式就是这样:一次走一步,说一句话,然后是下一步”(144)。马克的叙述则更为形象化:“一个人朝着一个方向行进,中途转向,突然熄火,再滑移开去,又重新发动。没有什么能预先知悉的事情,懵然间我们所到之处竟与初衷大相径庭”(261)。除此之外,文本中所嵌套的众多故事亦是人生之偶然的一种隐喻。在这个小小的故事中,充斥着太多的偶然:意外的雪崩、不朽之尸体、一样的脸孔、跨时空的爱好、相遇,等等。最终,身份的在场也衍变为一种偶然。

由此看来,奥斯特笔下的偶然已经不再是一种意外或巧合,它早已超越了生活本身,成为一种生命的偶在感:“偶然性是世界统领一切的方式。突发事件、事故或不确定性,这些都是现实生活的组成部分,非常复杂,但你也可以认为这就是命运。你也可以很有计划、有目标、有理想地做出决定,这些也是生活的一部分,但偶然是生活的另一部分。很多写小说的人很容易就忘了这点,但这却是我最关注的”(奥斯特2008:C04)。简言之,对于奥斯特来说,偶然并非一种命运的捉弄,而是一种存在的本质与必然。然而,身份是否就此被完全瓦解了呢?

3. 延异:“我不能说我明天会是谁”

我们并非身处我们所在的地方。(176)

——《幽灵》

延异是对身份(或自我)的第三次否定。让·保罗·萨特说:“人是逃往未来的生物”(转引自毕尔格2004:157)。在《纽约三部曲》这部“玄”学之书中,一个个人物宛若浮动的幽魂一样,穿梭在权力秩序的身份长廊中,一会儿是他,一会儿是你,一会儿又是我,不停地变换着自己的角色、身份,直到时间的尽头。这就是身份的延异。它们所喻指的是人的虚无本质:人无本质,只有历史,他/她永远不能存在于当下的一时或一瞬,只能“不是其所是且是其所不是”(萨特1987:565)。

语言的分化是身份延异的一个生动隐喻。在《玻璃城》中,奥斯特以词与物的分离为喻,生动地表征了人之能指与所指的混乱与悖立。老斯蒂尔曼是一个优秀的神学家。在他看来,在人类的伊甸园中,词与物是一一对应的。但之后,人类堕落了,与此相伴的就是语言的堕落。什么是语言的堕落?老斯蒂尔曼描述道:“我们的语言已经不再对应这个世界了”(81),“我们每次想道出我们眼中之物,一出口就走样了,我们用语言表述的每一样事物都是被扭曲的”(81)。在与奎恩第一次会面时,他以奎恩的名字为喻体微妙、生动地图解了德里达的“延异”(differance)概念:

是的,奎恩。Q-U-I-N-N……和TWIN(双子座)押韵……也和SIN(罪恶)押韵……还有IN,是一个N,INN,是两个N……QUICK(快)。还有QUILL(羽茎),还有QUIRK(怪癖)。唔。还和GRIN(露齿而笑)押韵。更别提KIN(亲属)了,唔。非常有意思。还有WIN(赢得),还有FIN(鳍),还有DIN(喧嚣),还有PIN(大头针),还有TIN(罐),还有BIN(箱柜)。唔,甚至还跟DJINN(神灵)押韵。是的,非常有意思。我非常喜欢你的名字,奎恩先生。它一不留神同时拐向好几个不同的方向。(79)

在这段话中,字母Q-U-I-N-N是一个能指,而与它所对应、相关的所指则是众多的:TWIN、SIN、BIN、GRIN,等等。“它一不留神同时拐向好几个不同的方向”更是一语道破了词语之间相互游戏、指认的混乱景象。唯一缺失的就是一个实在、稳固的所指。疯狂的老斯蒂尔曼试图弥合这条裂缝。为此,他竟然把自己的亲子禁闭达9年之久。这种实验被他称作“伟大的事情”(83),将成为“人类历史上最重要的事件”(83),然而,最终的结局可以预料到,他无力把言语“限制在物质层面”(81),“把那些碎片拼凑到一起”(80)。老斯蒂尔曼失败的一生告诉我们:“这个世界裂成了一块块碎片”(80),这才是一个不得不承认的事实。

语言的裂变只是一个喻体,它的本体是身份的失却。在奥斯特的三部曲中,每一位主人公都寻觅着本真的自我。为此,他们荒废一生,抛妻弃子。但最终的结局是:自我在无尽的延异中遁入黑暗。奎恩就是这样一个人。他固执地认为人生在世“最重要的是:记住自己是谁”(45),渴望“不再为任何人而存在,除了他自己”(4)。但当他在威廉姆·威尔逊、马克思·沃克、侦探保罗·奥斯特、亨利·达克、彼得·斯蒂尔曼的角色与面具下生存时,他才明白他依然“找不到他自己”(3-4),生命的本质即是“换一个新的身份,以完全不同的名字继续生活”(98)。《幽灵》与《锁闭的房间》这两部小说也一样。布莱克成了怀特,怀特成了布莱克。布鲁成了乞丐杰米·罗斯、“吹牛大王”(188)斯诺、福勒刷具公司的推销员。范肖的身份延异则更为夸张:小时候,他是众人眼中的“明星”——学业上的佼佼者、出色的棒球手、赛跑冠军、小说家……之后,他又成为一个“体验生活”(224)者,他逃学,嫖娼,与人打架,流浪,当过水手、家庭教师、勤杂工、翻译者和墓地看守人。之后,他娶妻生子,拥有了自己的家庭。之后,他又抛下妻子、孩子,神秘消失,远走高飞。在这种身份的延异中,“我”是没有任何实指意义的,它不过是一个变动不居的幻影。不管是对范肖、奎恩来说,还是在马克、布鲁身上,“我”都不指向一种恒久与坚固,它所代表的是一张面具、一种角色、一个社会位置或权力关系。在这一点上,疯癫的小斯蒂尔曼的识见是较为精深的:“我不能说我明天会是谁”(24)。

此外,身份的延异不仅发生在时间的纵向上,同时也发生在空间的横向上。当主人公们走在大街上时,或于一个锁闭的房间冥思时,或在与妻子、敌人交谈时,他们是完全不同的人,因为“我们在不同的地点和时间里有什么样的主体,是什么样的人,取决于一个文化的法则、话语和思想”(丹纳赫等2002:142)。“在我不在的地方我才是我自己”(118)。但是,在他所在的任何地方,他都是别人——无数的他者和角色。所以,奎恩在每一次出去散步之时,总觉得“把自己撇在身后了”(4),“一边走一边把自己丢在了大街上”(4)。可见,纵横之间,“我”都无地可容。于是,本真的缘在只能被彻底瓦解了。

问题在于,为什么自我本是“乌有”之物,而主人公们却是如此执着地寻找它呢?

4. 追寻悖谬:“我不在那儿”

毁灭他的手段正是他赖以求生之途。(264)

——《锁闭的房间》

巴塔耶(Bataille)说:“主体的世界是黑夜”(转引自毕尔格2004:135)。每一个存在个体都在逃离“虚无”的地狱,穷其一生追寻“本真”的自我。然而,自我的追寻,反而导致自我的迷失。自我的迷失,又将导向自我的追寻。这就是“我不在那儿”之身份诗学的最深层意蕴。一言以蔽之,自我即虚无,身份即角色。在这一层面上,我们说,每一个人都是一个不断漂泊、始终返归的西绪福斯。

在《纽约三部曲》中,“意识主体以逃避的形式在场”(同上:157)。何哉?每一个“侦探”都是一个象征性的“自我”,一个普世意义的存在者。他们寻找“罪犯”的过程也是追寻自己、“元我”(meta-self)的过程。可是,在追寻“自我”的道路上,他们都不约而同地成为了“他者”,不断地成为他者,并最终导致了自我的迷失:追寻自我——成为他者——迷失自我。

那么,为什么“自我”的追寻会导致“自我”的迷失呢?因为“角色身份”(role identity)与“自我”是一对辩证矛盾的统一体。首先,二者相互依存,自我是角色身份的集合之处,角色身份是自我的内容与意义。没有了角色身份,自我就是一个被掏空的躯壳。同时,二者又是相互对立、消解的。接受一种角色身份,就意味着扮演一种角色,而这是以牺牲一个人的“个体性”(personality)为代价的。所以说,角色身份的完满意味着自我的残缺。问题在于,人为什么离不开“角色身份”这一存在物?首先,它源于“自我”的本质——“虚无”。在身体上,自我是一面破碎之镜。蒙田说:“它们(我们身体的各个部分)各自都有自己的激情,这使它们时而苏醒,时而沉睡,而无需我们的授意。”(同上:25-26)在时间上,过去、现在、未来是一片数不清的瞬间与片刻,不构成“我”的栖息之地:过去——已逝之意,在那里,有许多不同的人,被误称为一个“我”,现在——对“我”来说,它是一张未被识破的、充满欺诈的图景,未来——一匹不断向前奔逃的野马。因此,马伊纳·德·比兰(Maine de Biran)说:“我是个反复无常、变化多端、没有常性的人”(同上:100)。但更重要的是,人类根本无法忍受自己的“虚无”本质。“没有任何事情比让一个人什么也不干更难受的了,他会没有激情,没有正事,没有娱乐,没有研究。他会感觉到自己的虚无,他们的被遗弃,他们的不足……”(57)。对“他们”来说,这简直就是一座地狱。为了逃离“虚无”之地狱,人们走入一台“生物权力”(Bio-power)所架构的庞大机器中——社会。斯卓克和伯克(Sheldon & Burke 2000:285)说:“社会就是一张相对持久、华丽的马赛克,由交互行为与关系组成,复杂而有序,纵向轴上是社群、组织、共同体和机构,与之相交的是阶级、种族、年龄、性别、宗教以及其它变体。”在这里,每一个人都处在一个社会位置之上,一种社会关系之中,需要扮演一种或几种角色,由此完成他/她的身份与自我(杨波2010:43)。这何尝不是一种“规训与惩罚”?这就是“角色身份”的本质。在每一种角色身份的背后,都隐藏着一定的禁令与条款,一定的责任、伦理与期待(如教师的“教书育人”、医生的“救死扶伤”)。这是一种“原型”(prototype)。个体为了适应“原型”而“剔除”了自己的个性,对自己的身心进行了“自我范畴化”(self-categorization)。但从本质上讲,这是一种“非人化”(de-personalization)。然而,“自我的感觉”(sense of self)就产生于这种“非人化”之中。

符号学将“自我”这一概念命名为“自我的感觉”,这一做法是深有意味的——不论是自我,还是他者,本质上都是角色身份勾起的幻觉。人们每接受一种角色,自我之“虚无”就少一点。众多的角色便造就了自我的“非虚无”之感。其实,这个貌似不空虚的“自我”不过是众多“原型”构成的一种混杂之物。正是因为它不够澄明、清晰,所以,人们总觉得远离“真正的自己”。正是因为它又有些内容,所以,人们又能感觉到些许自我的存在。最终,人们不断地追寻自我,不断地迷失自我,将自己的一生交给了想象中的、似有似无的“真我”:

……迷失自我——追寻自我——

成为他者——迷失自我……

在这一身份公式中,“自我”是什么?“理想”是什么?“缘在”(海德格尔)?存在主义?这些问题或许已一目了然了:人们总是不满于自有的存在、当下的“自我”。无论如何,未来的那个“自我”才是“真正的自我”。过去的“自我”充其量不过是个临时的慰藉品。殊不知,另一个“真正的自我”永远等待在另一个未来的路口。在这一过程中,“我不在那儿”的意识便产生了。

5. 结语

在《纽约三部曲》中,主人公们说:“他在那儿,你却不可能看见他”(16),“就算他人在那儿,其实他也并非真的在那儿”(184),“他看着坐在对面的他,但同时又觉得他不在那儿”(16)。这又何尝不是我们每一个人在日常生活中体验到的东西呢?总之,在追寻与迷失之间,人们不断地祈求、忙碌、徘徊,直到生命的最后的一秒。这是一出既令人发笑、又让人伤感的“人间喜剧”。在这一悲剧中,每一个人都成为了一个在追寻与迷失之间轮回的西绪福斯。“纽约”之“三部曲”的题名之义也正在于此:“玻璃城”——像玻璃一样破碎的身份,“幽灵”——主体哲学的发源之地:神学,“锁闭的房间”——自我的避居之处:笛卡尔、写作与死亡。保罗·奥斯特之“我不在那儿”身份诗学告诉我们,“那儿”是一个变动不居的场所。“我”向哪里前进,它就从哪里逃离,“我”的双脚永远赶不上它的一路飘逝。最终,“不在”成为了“我”生命的常态——我在的地方不属于我,属于我的地方我没在。这就是我们存在的本质。

附注:

① 下引此作仅注页码。

② 海德格尔(1962:126-127)说:“人们怎样玩乐,我们就怎样玩乐;人们怎样阅读、判断文学艺术,我们就怎样阅读、判断文学艺术,人们怎样抽离于‘大众’,我们就怎样抽离于‘大众’;人们对什么东西愤怒,我们就对什么东西愤怒。”

Heidegger. 1962.BeingandTime(Macquarrie, John & Edward Robinson trans.) [M]. New York:Harper & Row.

Merivale, P. & E. S. Susan (eds.). 1999.DetectingTexts:TheMetaphysicalDetectiveStoryFromPoetoPostmodernism[M]. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.

Stryker, S. & P. J. Burke 2000. The past, present, and future of an identity theory [J].SocialPsychologyQuarterly(4): 284-97.

保罗·奥斯特.2007.纽约三部曲(文敏译)[M].杭州:浙江文艺出版社.

保罗·奥斯特.2008.我是被选中进行写作的[N].新京报(08-30):C04.

保罗·奥斯特.2009.孤独及其所创造的(btr译)[M].杭州:浙江文艺出版社.

彼得·毕尔格.2004.主体的退隐(陈良梅、夏清译)[M].南京:南京大学出版社.

丹纳赫等.2002.理解福柯(刘瑾译)[M].天津:百花文艺出版社.

帕斯卡尔.2004.思想录(李斯译)[M].北京:北京出版社.

萨特.1987.存在与虚无(陈宣良等译)[M].北京:生活·读书·新知三联书店.

杨波.2010.阿凡达之身心谁做主?——身份建构的文化和认知视角[J].当代外语研究(11):41-47.