权变的论证*——以《春秋》祭仲废立事件为研究案例

黎汉基

一

历来儒者皆重常道,在人性论和认识论上,承认真理人人可知可行,并非权贵阶层或高尚智者的专利,而且相信合理的行动存在某种普遍化(universalizability)的标准。但与任何从道德普遍主义立论的学说一样,儒家的伦理学说也无法回避普遍性和特殊性的问题。理由很简单,任何行动(无论是道德行动抑或政治行动)都必须在经验世界中实践,而经验世界则时常呈现行动条件的复杂性和变异性,挑战着能动者本以为毫无问题的格律(maxims)。除非愿意接受普遍性和特殊性之间存在无可连接的鸿沟,或者预定任何行动的格律对充满反复性和不可预测性的真实人生缺乏任何实际影响,否则我们就必须思考例外情形(exceptions)在行动中的理论意义。

用中国传统哲学的术语来说,这就是关于“经”与“权”的问题。究竟经与权之间是什么关系?在什么条件下才可以行权?反过来说,行权如何不致影响经的普遍性?这些问题,过去已有一定的学术积累,例如金景芳、吕绍纲所描述的时中哲学,赵纪彬计划而又未能完稿的《中国权说史略》,已深刻地展示中国哲人在权变问题上的实践智慧①参见金景芳、吕绍纲:《周易全解(修订本)》,上海:上海古籍出版社,2005年;金景芳、吕绍纲、吕文郁:《孔子新传》,长沙:湖南出版社,1991年。另,赵纪彬《中国权说史略》只完成《释权》《〈论语〉“权”字义疏》《高拱权说辨证》三文,皆收入氏著:《困知二录》,北京:中华书局,1991年。。近年有关权变的研究,有两篇特别值得一提:一是林维杰的《知行与经权》,该文从“如何理解与应用经典”的问题出发,解析知行、经权对经典诠释的模式意义,显示了朱熹在知行和经权概念中所说之“行以证知”及“权以证经”的实践强度,并未完全在诠释—存有学上越过“表现”作用而显示出某种更为彻底的“代表”特质;二是杨海文的《激进权智与温和权慧》,该文分析《孟子》一书在传统经权思想史上彰显出的独特理论价值,指出孟子经权观由背反于经的“激进权智”和返归于经的“温和权慧”两部分构成,令读者更深刻地理解权变的复杂内涵①参见林维杰:《知行与经权:作为诠释学模式的先行分析》,载《朱熹与经典诠释》,台北:国立台湾大学出版中心,2008年,第207—261页;杨海文:《激进权智与温和权慧:孟子经权观新论》,《中山大学学报》社会科学版2011年第4期,第114—137页。。

本文讨论的祭仲废立事件,是《春秋》的著名公案。它的性质属于杨海文所讲的“激进权智”,但跟《孟子》和其他经典所提及的权变案例不同的是,在祭仲废立一事上,许多人却不同意《公羊传》以废君为行权的意见,多所攻诘。比如说,南宋王应麟《困学纪闻》卷7云:“若祭仲者,董卓、司马师、孙綝、桓温之徒也,其可褒乎!”②[南宋]王应麟撰、[清]翁元圻等注、栾保群等校点:《困学纪闻(全校本)》中册,上海:上海古籍出版社,2008年,第902页。明人魏时应《春秋质疑》卷2对祭仲的操守也同样质疑:“今始则不为国家远虑,既不能保身以卫君,中之又怵于势,不能致身以报君,终则遂徇其意而擅为废置,仲之罪于是乎不容诛矣。”③[明]魏时应:《春秋质疑》,《四库未收书辑刊》第1辑第6册,北京:北京出版社,2000年,第61页。显然,他们都认为祭仲不但不是行权的忠臣,反而是野心勃勃的乱臣贼子,《公羊传》肯定祭仲的做法有妨名教,不合于道。

该如何理解《公羊传》在祭仲废立事件中的意见呢?是什么原因导致这么多儒生反对《公羊传》的说法呢?鉴于这个案例的高度争议性,实有必要仔细探究传文的论证结构;在这方面,我尝试援引康德伦理学及图尔明推理模式的某些洞见,以协助解释传文的义理内涵。初步研究发现,问题不在于该传的伦理原则,而是它在推理和叙述上的严重漏洞。

二

先看《春秋》经传原文。桓公十一年经云:“九月,宋人执郑祭仲。”《公羊传》云:“祭仲者何?郑相也。何以不名?贤也。何贤乎祭仲?以为知权也。其为知权奈何?古者郑国处于留,先郑伯有善于郐公者,通乎夫人,以取其国而迁郑焉,而野留。庄公死已葬,祭仲将往省于留,涂出于宋,宋人执之。谓之曰:‘为我出忽而立突。’祭仲不从其言,则君必死,国必亡。从其言,则君可以生易死,国可以存易亡,少辽缓之。则突可故出,而忽可故反,是不可得则病,然后有郑国。古人之有权者,祭仲之权是也。权者何?权者反于经,然后有善者也。权之所设,舍死亡无所设。行权有道:自贬损以行权,不害人以行权。杀人以自生,亡人以自存,君子不为也。”④[唐]徐彦疏、李学勤主编:《春秋公羊传注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第96—98页。

暂且撇开《左传》《穀梁》及其他记载不论,仅就上文而言,可以得出七点认识:(一)“祭仲”的“仲”是字,不是名,《公羊传》认为《春秋》称字是赞颂祭仲之“贤”的笔法。(二)留本属郑国领土,因迁新郑(即郐)才把留当作都鄙。祭仲作为郑相,在郑庄公去世和安葬后,要到留去视察,其做法并无不妥。(三)“宋人”即宋庄公,祭仲路经宋国时,宋庄公捉拿了他,要求他驱逐世子忽,而立庶子突(其母为宋国女子)为国君。(四)祭仲答应宋庄公的要求,理由是:不听从他们的话,将会君死国亡;按他们的话做,以此为缓兵之计,自己虽获逐君之罪,却有可能保全郑国。(五)祭仲“行权”虽违背常道(即经),却有“善”的结果。(六)权变并非时时刻刻皆可为之,其前提是除了面临生死关头,不能施设。(七)权是有准则的,可能需要贬损自己和不损害他人,不能为了个人利益而违反这一格律。

就是因为祭仲废忽立突被界定为“知权”和“行权”,后来郑国纵有政治动荡,也没因而引起《公羊传》的责难。《春秋》桓公十一年有“突归于郑”和“郑忽出奔卫”两条经文,《公羊传》先后解释说:“突何以名?挈乎祭仲也。其言归何?顺祭仲也。”“忽何以名?《春秋》伯子男一也,辞无所贬。”言下之意,就是认为突归忽出,皆是按照祭仲“行权”的安排,没有不当之处。桓公十五年经文还有“郑伯突出奔蔡”、“郑世子忽复归于郑”和“郑伯突入于栎”三条。前两条《公羊传》分别记以“夺正也”和“复正也”。这就是说,经过四年的时间,郑国王位恢复原状,“夺正”的突被逐,而原该登位的世子忽“复正”——这个发展似乎就是《公羊传》笔下的祭仲权变所想要的结果:透过缓兵之计,终于保全了郑国和忽的王位。至于最后一条,是说突最终回郑复位(栎是郑邑),经文没有提及忽出奔他国,《公羊传》解释说:“言忽为君之微也。祭仲存则存矣,祭仲亡则亡矣。”①[唐]徐彦疏、李学勤主编:《春秋公羊传注疏》,第98—99、105—106页。意思是说,世子忽没有保卫自己的力量,全靠祭仲;祭仲死了,忽也无法自存;而这个失败的结局是无可奈何的,不能据此质疑当初祭仲“行权”的正当性。

然则,该如何理解祭仲的选择呢?进一步说,该如何理解“权”的意义呢?从训诂上言,“权”字不始于《春秋》。清人凌曙考证说:“《易》‘巽以行权’,荀爽《九家易解》:‘巽,象号令,又为近利,人君改教进退,释利而为权也。’《春秋传》曰:‘权者反于经,然后有善者也。’”②[清]凌曙:《春秋公羊问答》卷上,《续修四库全书》第129册,上海:上海古籍出版社,1995年,第443页。文中的“利”和“善”,可以理解为行动所带来的功效。这一解释,跟战国诸子的流行说法略有不同。《孟子·梁惠王》云:“权,然后知轻重。”赵注:“权,铨衡也,可以称轻重。”③[宋]孙奭疏、李学勤主编:《孟子注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第21页。《荀子·正名》云:“故人无动而不可以不与权俱。”杨注:“权者,称之权,所以知轻重者也。”④[清]王先谦撰,沈啸寰、王星贤点校:《荀子集解》下册,北京:中华书局,1988年,第430页。《吕览·仲秋纪》云:“平权衡。”高注:“权秤衡也。”⑤许维遹撰、梁运华整理:《吕氏春秋集释》上册,北京:中华书局,2009年,第177页。总括来说,都是强调权即衡量的意思。

当然,上述两种诠释进路并不矛盾,或者应该说,它们存在一定的互补性。对功效的讲究,本来就会涉及价值的掂量。但我们必须小心,不应仅凭文字训诂把权衡或称秤的意象过分夸大,以致抹煞了“应然”(should)的观念与“道德地应然”(morally ought)的观念之间的区别。

这正是许多英美伦理学家的惯常做法。威廉斯(Bernard Williams)就是一例,尽管他承认人们在思考过程中,会从某些特殊类型的考虑来追问我们该做什么。例如,从道德的观点,我应该做什么?从自利的观点,我应该做什么?从家庭的观点,我应该做什么?威廉斯把这些问题称为“次级慎思”(subdelibration)的问题;相反之下,他更倾向认为“应然”是我们思考中最核心的元素,并不需要区分道德意义的“应然”与非道德意义的“应然”⑥Bernard Williams,Ethics and the Limits of Philosophy,Cambridge:Harvard University Press,1985,p.5.。根据这一思路,人们为了判断是否应该做某一行动,不妨拿一张纸出来,在纸的中间部分划一条线,一边写“支持”,另一边写“反对”,然后罗列相关的想法,最后把“支持”的理由和“反对”的理由加起来,看哪一边更强⑦Christine M.Korsgaard,Self-constitution:Agency,Identity,and Integrity,Oxford and New York:Oxford University Press,2009,p.51.。

按照威廉斯的想法,基本上任何类型的理由,不论道德的抑或非道德的,皆可铨衡轻重。但这个做法的前提是,必须预设一个共同标准(metric),使任何可能的理由或想法得以互相通约。在上述《公羊传》的引文中,似乎找不到任何暗示这种共同标准的证据,而祭仲也不见得混淆“应然”与“道德地应然”之间的差别,因为传文强调“行权有道”,这个“道”就含有“道德地应然”的意思。

因此,不该把“权”局限于权衡或称秤的意象;仅用事有缓急、理有重轻之类的理由,也不足以充分解说祭仲权变的要意。在这里,不妨想想康德的行动原则:“定言令式只有一项,即是:仅依据你能同时意愿它成为一个普遍法则的那项格律而行动!”⑧[德国]康德撰、李明辉译:《道德底形上学之基础》,台北:联经出版事业公司,1990年,第43页。康德口中的格律,不同于实现自然物理变化的力量(像水溶解盐)。它既是行动的方式,也是行动主体必须正视的规范性理由。这种对实践理性的形式构想,使道德理由的思考显得有些不同。借用科西嘉(Christine M.Korsgaard)的说法,康德向我们提供了“测试模型”(testing model)而非“权衡模型”(weighing model)⑨Christine M.Korsgaard,Self-constitution:Agency,Identity,and Integrity,pp.49—52.。所谓“测试模型”,就是一种慎思(deliber-ation)的方式,意即制定一个格律,表明整套想法是支持某一行动的实现。当然,人们仍可以掂量各个行动的理由,但关键不再是使之相互通约,而是当格律制定以后,将包含人们所预期的理由。于是,为了观察这些理由是否真的可当作是一个理由,人们将以定言令式来测试它,看它是否可被意愿成为一个普遍的法则。所以,普遍化乃是这一理由的一个形式条件,如果某个想法不符合这一条件,那么它就不仅是在重要性或分量上比不上其他想法,而是根本就不能算作一个理由①当然,测试模型的可行性仰赖康德学说是否真实。在这里,我们只想指出,康德主张的形式原则可以清除一些想法,将之视作非理性,并要求其他想法是无条件的理由。参阅Christine M.Korsgaard,“Kant’s Formula of Universal Law,”Creating the Kingdom of Ends,Cambridge:Cambridge University Press,1996,pp.77—105.。

当然,以上所描述的“慎思的应然”(deliberative should)是否就等同于“道德地应然”(morally ought),其中还有不少理论问题需要清理,但就本文的分析而论,我们不妨暂且将之等量齐观,以此反思祭仲的选择。根据《公羊》笔下的描述,祭仲是一个慎思的典型:他在决定是否废忽立突之际,想过“君死国亡”的可怕结果,也想过是否存在“以生易死”和“以存易亡”的可能性。逐君是大罪,存国是大功,以大功抵大罪,就是祭仲的选择结果。根据《公羊》的诠释,这个选择要经得起普遍化标准的测试,至少“君子”皆能接受。传云“自贬损以行权,不害人以行权”及“杀人以自生,亡人以自存”,就是从正反两面印证了某种普遍化的形式格律,——它没有限定多少实质的内容,但“自贬损”和“不害人”都是君子之道,是除了祭仲以外可以意愿到其他人身上的道德诉求。就是因为了解这一点,何休《解诂》才把祭仲与伊尹相提并举:“汤孙大甲骄蹇乱德,诸侯有叛志,伊尹放之桐宫,令自思过,三年而复成汤之道。前虽有逐君之负,后有安天下之功,犹祭仲逐君存郑之权是也。”②[唐]徐彦疏、李学勤主编:《春秋公羊传注疏》,第98页。

上面的讨论说明,《公羊传》认为权变的意义在于经过慎思而确认的道德意义,并不在于其人是否敢于牺牲自己。这可透过以下一例加以对比。据《公羊传》成公二年记载,齐顷公在被俘时逃掉了,事缘当时郄克领导的晋军把齐顷公包围,原在顷公交车右的逢丑父,面貌、衣服与顷公相似,遂替代顷公,易位于左而居中。他差遣齐顷公去取水,顷公因此逃逸而不返,但逢丑父却给郄克捉拿,以欺瞒三军的罪名予以处决。以自己性命换取主子的安全,这种牺牲不下于祭仲(甚至尤有过之),但《公羊传》学者并不认为这是权变的合理行动,因为逢丑父所保护的不过是一个贪生怕死的主子,在道德意义上不能跟祭仲所保护的国与君相比,所以《春秋繁露·竹林》有段评论:“夫去位而避兄弟者,君子之所甚贵;获虏逃遁者,君子之所甚贱。祭仲措其君于人所甚贵以生其君,故《春秋》以为知权而贤之。丑父措其君于人所甚贱以生其君,《春秋》以为不知权而简之。其俱枉正以存君,相似也;其使君荣之与使君辱,不同理。故凡人之有为也,前枉而后义者,谓之中权,虽不能成,《春秋》善之,鲁隐公、郑祭仲是也。”③[清]苏舆撰、钟哲点校:《春秋繁露义证》,北京:中华书局,1992年,第59—61页。鲁隐公以让国之心而饮誉于世,可惜最后反被其弟桓公所弒,董仲舒将之与祭仲比拟,都是从存心善良上立论,认为最后结果虽然不好,也无伤于他们行动的道德价值。

或许有人会问:假如行动的格律需要体现普遍化的原则,那么普遍性的格律与特殊性的情景,两者之间应当如何调适?在祭仲行权的案例中,侍君如一,本是不容改动的普遍化原则,但祭仲在特殊情况下废立君主,偏偏又得到认可,这是否意味着《公羊传》放弃了普遍主义的原则,改而奉行脉络化的行动标准?

答案是否定的。像祭仲的行权,不意味他的选择和决定没有普遍的规范意义。康德早已指出:“我们实际上承认定言令式底有效性,而且只容许我们(带着对这项令式的极大敬畏)有若干例外,而这些例外在我们看来似乎无关紧要,并且是不得已的。”④[德国]康德撰、李明辉译:《道德底形上学之基础》,第47—48页。“行权有道”的“道”,不仅是一种实践理性,使能动者可以凭借某种自我意识,而拥有指引自己行动(也包括信念在内)的力量;同时也是一个好理由,甚至是一种公共理由,使人们必须意识到行动(或信念)的规范性。就这一点,科西嘉已有细致的说明:“当我现在决定做某些事情,我知道在我的动机状态中有一系列的假言差别(hypothetical differences),有些差别将构成不这么做的好理由,有些却不是。此外,如果我的动机状态中任何可能的变化,将算作某些这样做以外的好理由,所以我不是在下一个决定,仅是观察在我身上的驱动力量的运作。因此,即使我在此时此地所作的一个决定,必然具有普遍的规范力量。”①Christine M.Korsgaard,Self-constitution:Agency,Identity,and Integrity,p.79.根据这一说法,支持《公羊传》的人不妨说,祭仲并未违反他所意愿的忠君信念,他很想(或者一直想)侍君如一,这个决定甚至已被他设定为可以普遍地意愿的格律,只是因为受胁于宋国,个人和国家都面对生死关头,于是出现了一个好理由(或公共理由)而不得不废君存国。换言之,废君存国,不是纯粹体现特殊性和脉络性的行动,它是另一种格律,内含一定程度的普遍有效性(universal validity),得以让祭仲在特殊情形下变换自己的行动。

三

虽然澄清了权变的涵义,也知道格律的普遍性与情境的特殊性并非扞格不入的关系,但这不代表有关祭仲行权的疑问就此消失。《公羊传》的潜在漏洞,在于“祭仲不从其言,则君必死,国必亡”作为“普遍性前提”(universal premises)的内在限制。

什么是“普遍性前提”呢?这要从亚里士多德的传统三段论说起。试回顾以下一个经典范例:

苏格拉底是一个人,

所有人都会死,

所以苏格拉底会死。

略知逻辑学ABC的人都能清楚这种“小前提、大前提,然后结论”的论证方式,大概也知道小前提是特指某一对象的单称句式,而大前提则是指某一范畴的全称句式。但问题是像“所有人都会死”之类的大前提,实际上包含着两个不同的元素:一是由资料(data,D)过渡结论(conclusion,C)的依据(warrant,W),另一是支持这个依据的佐证(backing,B)。

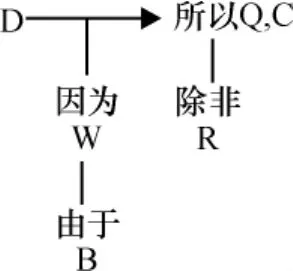

根据图尔明(Stephen Toulmin)的说法,依据往往是一种“普遍性前提”,但它不是事实的(factual)、范畴的(categorical),而是假设的(hypothetical)、许可的(permissive);真正赋予依据以经验的力量,是陈述着某种事实的佐证②Stephen E.Toulmin,The Uses of Argument,Cambridge:Cambridge University Press,2003,p.106,97,103.。这个佐证陈述的事实,跟资料和模态限定语(modal qualifier,Q)下的反证(refuttal,R)的经验彼此印证,方可达致正确的结论。为此,图尔明扬弃了亚里士多德三段论的传统排列方式,改用右方图式来说明论证的操作③Stephen E.Toulmin,The Uses of Argument,Cambridge:Cambridge University P,2003p.16971:

为了说明这个图式比传统三段论更能展示论证的复杂性,图尔明举了“Petersen是一个瑞典人”而推断“Petersen不是天主教徒”的论证过程④Stephen E.Toulmin,The Uses of Argument,Cambridge:Cambridge University Press,2003,p.106,97,103.:

根据上图,可以发现“瑞典人大概不是天主教徒”跟“所有人都会死”一样,都是假设性的“普遍性前提”,而人们之所以相信依据的可靠性,是因为它的背后有一种在统计学上可靠的资料(“属于天主教徒的瑞典人少于2%”)作为佐证。可以想像,没有佐证(B)的话,一个不熟悉瑞典国内宗教人口的人,就未必愿意相信“瑞典人大概不是天主教徒”的依据(W)。同样的道理,世人之所以赞成“苏格拉底会死”,是因为经验知识尚未找到长生不死的人,否然的话,“所有人都会死”的可靠性也可能被大大削弱。

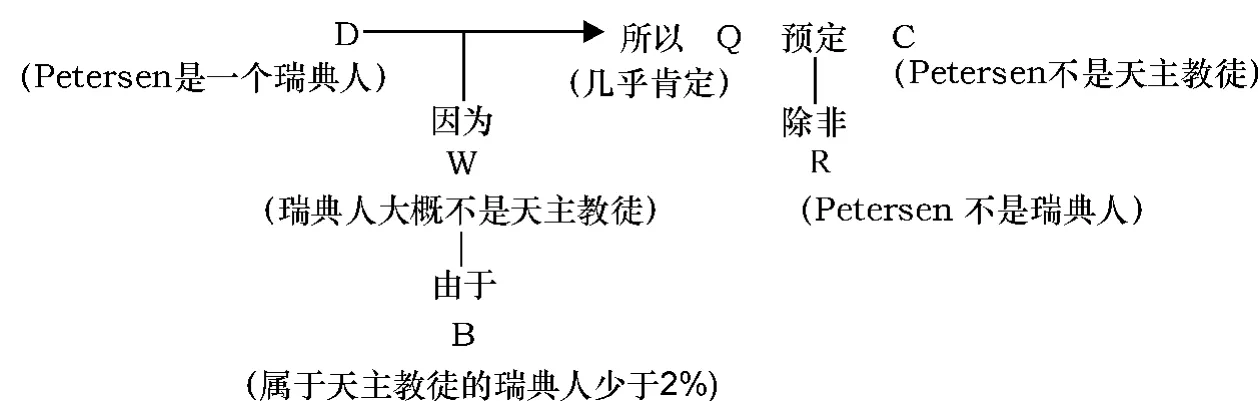

参照图尔明的推理范式,我们不妨把《公羊传》祭仲行权的思路推衍如下:

从图尔明的视角反思祭仲的选择,所谓“行权避免君死国亡的灾难”跟“所有人都会死”一样,同是一项“普遍性前提”;没有它,祭仲也就没有理由行权。但问题是,这一依据背后有多少佐证呢?没有。我们不清楚过去《公羊传》经师对这一故事的叙述细节(也许大多由于注疏的失传),今传十三经版本的《公羊注疏》并未提及有关祭仲行权的过程细节。读者仅凭传文只知道祭仲受到威胁,根本不知道所谓“君必死,国必亡”是怎么样的一个危亡处境。比如说,《公羊传》明确告诉读者,宋军如何兵临边境,郑国的国力如何逊于宋国,郑室内部又是如何纷乱不堪等等,以致惟有行权才能摆脱困境,也许君死国亡的论断可以蕴含更充实的佐证。可是,《公羊传》根本没有任何确切的交代。换言之,“君必死,国必亡”是一个缺乏佐证的普遍性前提。

因此,《公羊传》在伦理原则上纵使不存在什么破绽,但既然没有佐证,其论述的可靠性惟有祈求没有反证的出现。不幸的是,《左传》提出了一套比《公羊传》内容更充实、情节更动人的叙述。以下,引录五段相关的引文:

桓公十一年传:“夏,郑庄公卒。初,祭封人仲足有宠于庄公,庄公使为卿。为公娶邓曼,生昭公,故祭仲立之。宋雍氏女于郑庄公,曰雍姞,生厉公。雍氏宗有宠于宋庄公,故诱祭仲而执之,曰:‘不立突,将死!’亦执厉公而求赂焉。祭仲与宋人盟,以厉公归而立之。”

桓公十五年传:“祭仲专。郑伯患之,使其婿雍纠杀之。将享诸郊,雍姬知之,谓其母曰:‘父与夫孰亲?’其母曰:‘人尽夫也,父一而已,胡可比也?’遂告祭仲曰:‘雍氏舍其室而将享子于郊。吾惑之,以告。’祭仲杀雍纠,尸诸周氏之汪。公载以出,曰:‘谋及妇人,宜其死也。’夏,厉公出奔蔡。六月,乙亥,昭公入。”

桓公十七年传:“初,郑伯将以高渠弥为卿。昭公恶之,固谏,不听。昭公立,惧其杀己也。辛卯,弑昭公而立公子亹。”

桓公十八年传:“秋,齐侯师于首止。子亹会之,高渠弥相。七月戊戌,齐人杀子亹而轘高渠弥,祭仲逆郑子于陈而立之。是行也,祭仲知之,故称疾不往。人曰:‘祭仲以知免。’仲曰:‘信也。’”

庄公十四年传:“郑厉公自栎侵郑,及大陵,获傅瑕。傅瑕曰:‘苟舍我,吾请纳君。’与之盟而赦之。六月,甲子,傅瑕杀郑子及其二子,而纳厉公。”①[唐]孔颖达疏、李学勤主编:《春秋左传正义》上册,北京:北京大学出版社,1999年,第196、206、211、213—214、251页。

第一段有关祭仲被宋人威胁和结盟,其情事与《公羊传》大体相同;但《左传》并不将之视为权变的表现,反而在此之前介绍郑昭公忽登位的背景,其中特别指出昭公忽之母邓曼,是经过祭仲的安排,庄公才迎娶了她,从而显示昭公忽与祭仲的亲近关系,也解释为什么祭仲当初立忽的原因。这跟《公羊传》的叙述截然相反。《公羊传》在说明祭仲废忽立突的前前后后,纯粹是大公无私、切合君臣之道的忠诚表现,从未说明他和两位储君有何私交。

第二段发生时间是祭仲废立后的第四年。当时在位的郑厉公突,因为不满祭仲专政,暗中指派祭仲的女婿雍纠去杀死他。其妻雍姬知道这项宫廷阴谋,与母亲商量应该帮助谁,结果雍姬被母亲说服,把阴谋告知祭仲,于是祭仲杀了雍纠。厉公突因此逃亡,而四年前被废位的昭公忽回到郑国即位。透过这一宗事败未成的宫廷阴谋,祭仲呈现在读者面前的形象,不再是忍辱图存的忠义大臣,而是一个专横霸道、视君主如无物的权臣。因为他的专擅国政,厉公突无法忍受亟欲杀之;也因为他的肆无忌惮,突、忽二人再度易位。

第三段回顾即位后的昭公忽与高渠弥有宿怨,高渠弥害怕昭公忽会杀掉自己,先发制人杀了昭公忽而立公子亶。事件中没有提及祭仲,但照《公羊》所载,昭公忽本是祭仲要“存”的“君”,如今他死了,也没有看见祭仲有何异议或反抗。

第四段讲述公子亶和高渠弥在首丘被齐人杀死,祭仲先前已预料到这个结果,所以假称患病没有同去,事后他到陈国迎接昭公弟公子仪,立他为国君。明知国君赴险而不奏告,祭仲显然借刀杀人,难言忠勇。

第五段是发生在公子仪任内,祭仲死后两年,流亡在外的厉公突勾结郑大夫傅瑕,杀死公子仪,回国复位。《公羊传》隐然告诉读者,厉公突回到郑国,夺取的是昭公的君位;而《左传》关于他的时间、地点、对象和手段也有明显不同的记述。这是郑国内乱的最后结局,经过一连串的内斗,原来在春秋初期独强的郑国就此中衰,东方的霸权落入齐国手里①童书业:《春秋史》,北京:中华书局,2006年,第150—151页。。

由于《左传》在叙述中加入了背景和过程细节(尤其是厉公突的阴谋和公子亶二人被杀的经过),修辞上也不乏精采生动的对话(像雍姬母亲“人尽夫也”的对白,早已成了流行语),所以整个故事的铺陈显得有血有肉,祭仲翻手为云、覆手为雨的权奸形象跃然纸上。它的叙述形成鲜明的反证,彻底否定《公羊传》君死国亡的普遍性前提,同时也就间接驳斥了祭仲行权的理由。不少人都相信《左传》记载比《公羊传》更符合历史实际,例如司马迁《史记·郑世家》有关祭仲废立的经过,基本上沿袭《左传》的内容和笔法②[西汉]司马迁:《史记》第5册,北京:中华书局,1959年,第1761—1764页。司马迁撰写《史记》,在取材和笔法上借鉴《左传》甚多。参阅逯耀东:《抑郁与超越:司马迁与汉武帝时代》,北京:三联书店,2008年,第265—293页。。此外,《左传》的记载也得到《穀梁传》的和应。同样都是今文学的经典,《穀梁》没有像《公羊传》那样认为祭仲废立是行权的表现,反而在桓公十一年“突归于郑”条下如此评说:“祭仲易其事,权在祭仲也。死君难,臣道也。今立恶而黜正,恶祭仲也。”③[唐]杨士勋疏、李学勤主编:《春秋穀梁传注疏》,北京:北京大学出版社,1999年,第49页。这就是说,祭仲要尽臣道,应该自我牺牲(“死君难”);废忽立突,是“立恶而黜正”,从根本上做错了。所以《穀梁》和《左传》一样,认定《春秋》的笔录是要贬抑而非褒扬祭仲。

四

一个文本是否为人采信,不能只看它的“语法学成素”,也得注意“心理学成素”④这是施莱尔马赫的区分,参阅林维杰:《朱熹与经典诠释》,第124页。。假如诠释者没有相对应的心境和想法,那么《左传》纵使具有比较详密的情节,也未必可以压倒《公羊传》的叙述。至少对于汉人来说,像祭仲那般废立君主,就不见得全是坏事。王莽以前的成功例子,就有周勃、陈平铲除吕氏势力,迎立刘邦之子刘恒入京为帝(即文帝);霍光在昭帝死后废黜昌邑王,继立戾太子孙刘病已为帝(即宣帝)⑤有关这两次废立事件的研究,参阅林剑鸣:《秦汉史》上册,上海:上海人民出版社,1989年,第293页;张小峰:《西汉中后期政局演变探微》,天津:天津古籍出版社,2007年,第51—71页。。文帝和宣帝皆为英主,汉人对主导废立的周勃、陈平和霍光,肯定多于否定,甚至视为拨乱反正的合理举措。明末清初的遗老吴伟业对此感触良多,他认为董仲舒《春秋繁露》对权变的肯定,正是建立在周勃、陈平起事的成功之上:“仲舒亲见高后之世,平、勃以知免,如《公羊》所言‘少辽缓之’,则少帝可故废而代王可故立。夫平、勃亦幸成功耳。”①[清]吴伟业:《祭仲论》,载《梅村集》卷40,《文渊阁四库全书》第1312册,第411页。因此,在汉人心目中,像祭仲的非常做法是可以接受的。吴楚七国乱后,齐人公孙玃就援引祭仲“许宋人立公子突以活其君”的故事,以此为可能连坐入罪的济北王开脱②[东汉]班固:《汉书》第8册,北京:中华书局,1962年,第2356—2357页。。在盐铁会议上,御史大夫桑弘羊也以祭仲的故事来辩护盐铁专卖等措施,说是“祭仲自贬损以行权,时也;故小枉大直,君子为之”③王利器校注:《盐铁论校注(定本)》,北京:中华书局,1992年,第150页。,而事事跟他针锋相对的“文学”对这个典故并无异议。

汉儒这种肯定祭仲的态度,跟宋儒对祭仲的痛恨和斥责,恰恰形成鲜明的对比。今人谈论宋学,往往凸显宋儒的政治主体意识,以为许多士大夫都有与君主共治天下的理想,仿佛他们都有以“治道”克制“政道”的信念④余英时:《朱熹的历史世界》上册,北京:三联书店,2004年,第210—230页。。其实,这只是当时政治文化的一面,若过分将之夸大,也许令人忽略了宋儒也是君权至尊的捍卫者。唐中后期藩镇跋扈,终致唐室衰亡,再到五代十国的祸乱,清晰地告诉宋人君臣失序的乱局是多么的可怕:废君如草芥,篡弒如儿戏,君臣之伦一再遭到践踏,龌龊卑劣的权臣和血腥恐怖的政变总有各种各样“正当”理由自我合理化。于是,尊王室,抑权贵,恢复君尊臣卑的名教伦常,几乎成为所有宋儒的共同心声⑤政治背景与两宋《春秋》学的关系,参阅牟润孙:《两宋〈春秋〉学之主流》,载《注史斋丛稿》,北京:中华书局,1987年,第141—149页。。凡是可能导致君臣易位的思想及其文本,皆被视为异端而不被获得流传的空间⑥现在粗略知道谶纬历史的人,大概只记得隋朝大规模焚烧纬书的故事,但往往忘记了宋儒也在消灭纬书上立了大功。欧阳修鉴于《周易正义》上保存《易纬》,便提出取九经之疏,全删谶纬之文,迄至魏了翁作《九经正义》,这项削除工作终于完成。参阅周予同:《纬书与经今古文学》,载《周予同经学史论著选集(增订版)》,上海:上海人民出版社,1996年,第49页。。在这种政治氛围下,《公羊传》以祭仲废君为行权的见解,自然不可能得到肯定。

此外,宋人解经的风格也有助于否定祭仲行权的说法。现在有人以为宋学绍承中唐啖助、赵匡、陆淳的余风,治《春秋》专就本经研求,不问三传⑦徐洪兴:《思想的转型:理学发生过程研究》,上海:上海人民出版社,1996年,第71—92页。。这种说法其实带有一定的片面性。《春秋》在语言上过于简质,如果真的不依靠三传,仅凭不过一万六千多字的经文,许多内容根本就无法解读。因此,宋儒对三传的态度绝非摒除不理,而是放弃家法,根据自己的阅读心得而发挥见解,甚至以此匡时论政。这对于强调家法的《公羊传》和《穀梁传》二家来说,正是致命的打击,但对于《左传》来说,倒是影响较小。因为《左传》除了家法以外,其历史故事仍是解经者不得不凭借的根据。因此宋明以降,《左传》的叙述基本上主宰了对祭仲的评价。

孙复《春秋尊王发微》堪称宋明儒弃绝祭仲的典例。他虽然找不到《春秋》本经有任何否定祭仲的明证,但却认定祭仲罪状具在,不容抵赖:“无恶文者,恶在祭仲,为郑大臣,不能死难,听宋偪胁,逐忽立突,恶之大者。况是时忽位既定,以郑之众,宋虽无道,亦未能毕制命于郑,仲能竭其忠力以距于宋,则忽安有见逐失国之事哉?故《扬之水》闵忽之无忠臣良士终以死亡者,谓此也。”⑧[北宋]孙复:《春秋尊王发微》卷2,《文渊阁四库全书》第147册,第20—21页。孙复虽不明说,但他结合《诗经》篇章内容,批判祭仲不能死难,以及认定宋国不能灭亡郑国的见解,显然深受《左传》和《穀梁》的影响。

孙复立言风格武断,常遭质疑,但他对祭仲的负面评价却没有遭到挑战。解经比他平实的刘敞,其《春秋权衡》涉及祭仲的评价,也是一片责骂之声:“《公羊》以谓知权,非也。若祭仲知权者,宜效死勿听,使宋人知虽杀祭仲,犹不得郑国乃可矣。且祭仲谓宋诚能以力杀郑忽而灭郑国乎?则必不待执祭仲而劫之矣。如力不能而夸为大言,何故听之?且祭仲死焉足矣,又不能是则若强许焉,还至其国而背之,执突而杀之可矣,何故黜正而立不正以为行权?乱臣贼子,孰不能为此者乎?”⑨[北宋]刘敞:《春秋权衡》卷9,《文渊阁四库全书》第147册,第271页。刘氏所言,是从行动的能动性着眼,认为祭仲是有选择可言的,但却偏偏选择错误,以此判断祭仲黜正的罪责。这一思路,基本上也是宋明以降《春秋》诠释的主要论调。

宋儒这种强调大义名分的政治信念,到了金人南侵,变得更加牢固。南宋诸儒皆认定,投降金人的叛臣如张邦昌之流,其所以敢于僭位接受伪号,理据不外乎是遭逢巨变,权宜从事,忍死为生民赎命①[南宋]朱熹:《伊洛渊源录》卷12《马殿院》,朱杰人、严佐之、刘永翔主编:《朱子全书(修订本)》第12册,上海:上海古籍出版社、合肥:安徽教育出版社,2010年,第1081—1082页。。为此,高宗朝专以《春秋》进讲的胡安国,誓死反对《公羊传》的说法:“公羊氏以祭仲废君为行权,先儒力排其说,盖权宜废置,非所施于君父,《春秋》大法,尤谨于此。”②[南宋]朱熹:《伊洛渊源录》卷13《胡文定公》,载《朱子全书(修订本)》第12册,第1098页。李心传《建炎以来系年要录》卷57和胡寅《斐然集》卷25《先公行状》亦有类似的记载,两者分别载《文渊阁四库全书》第325册第759页、第1137册第672页。胡安国在其《春秋传》中全盘否定《公羊传》权变的主张,批判祭仲“见执于宋,使出其君而立不正,罪较然矣”③[南宋]胡安国撰、钱伟强点校:《春秋胡氏传》,杭州:浙江古籍出版社,2010年,第69页。。跟胡安国同时代的叶梦得,在《春秋考》中甚至因为祭仲的缘故,连“权”也不想主张:“孔子方将以空言拨其乱而反其正,举其所谓常而不可改者,揭而示之天下,使昭然如日月之不可掩其明,屹然如山岳之不可易其位,几何而不正乎?若是而通其权,是以乱济乱也,故曰《春秋》无权道。”④[南宋]叶梦得:《春秋考》卷1,《文渊阁四库全书》第149册,第256页。权变之道,本是强调行动因时制宜,把握分寸,但因为恐惧祭仲这类奸臣作恶的可能性,而废权不讲,这实际上阉割了孔子时中哲学的精髓,其代价不可谓不大。

祭仲是权臣,其废君并非行权,自宋明以降已是人人共许的“常识”。有关这一故事的经典诠释,始终也离不开《左传》叙事的支配。凡是涉及祭仲的文本,基本上都是按照权臣专权的形象来诠释。有时候,文本证据不足,诠释者或以想像济考据之穷,企图藉此勾勒更完整的故事细节。经历了宋室沦亡、见证过各种离散变故的家铉翁,其《春秋集传详说》便如此拟想当时祭仲的“阴谋”:“愚三复当时事,窃以为仲与庄内外合谋而为此,本非执也。仲为郑卿,柄其国者也,岂得一旦轻行为宋所执,又与突俱归而遂立之?当是时立弗立,其权在仲。彼迫胁而为之盟,又何足以要我?而仲也,出君纳君,若是之易耶?盖忽者,郑庄公嫡子,尝有功于齐,刚傲自大,祭仲忌之,故与宋庄合谋,更立弱君,为固位之计。突既簒兄,复不假仲以权,仲又出之,而复以忽归。若仲者,郑之大盗。周若有王,诛死而不以赦者也。”⑤[南宋]家铉翁:《春秋集传详说》卷4,《文渊阁四库全书》第158册,第94页。

确切地说,家铉翁认定祭仲和宋庄公内外合谋之说,《春秋》三传也找不到任何明确的证据可资佐证,但也许由于他的想像符合祭仲流行的负面形象,他的推理却没有遭受任何质疑,也没有因此有人批判他解经过于大胆。从这一点,也间接反映了《左传》叙述力量之巨大。

五

祭仲既成了万人唾弃的无耻之尤,那么《公羊传》的解释是否完全站不住脚呢?如果祭仲真的是这么卑劣的人,那么《春秋》经中“祭仲”的称呼该作如何理解呢?中国素有不名贤者的传统。《白虎通·王者不臣篇》云:“盛德之士不名,尊贤也。”又云:“不名盛德之士者,不可屈以爵禄也。”《礼记·月令》“聘名士”,疏引蔡注云:“名士者,谓其德行贞纯,道术通明,王者不得臣,而隐居不在位者也。”⑥[清]陈立撰、吴则虞点校:《白虎通疏证》上册,北京:中华书局,1994年,第326页;[唐]孔颖达疏、李学勤主编:《礼记正义》上册,第484页。这都是说,有德的贤者是必须予以尊重的,统治者不能以权势使之屈从,也不该直接称呼其名。《春秋》谨守不称名以尊贤的做法,书中称字者多属善辞;如僖十六年“公子季友卒”和宣十七年“公弟叔肸卒”,皆以称字而扬其人之善。据《公羊传》的主张,“祭仲”的“仲”是字,不是名;孔子称之以字,就是肯定祭仲的笔法。这一点,正是许多想批判《公羊传》的儒者感到困惑和棘手的难题。

想一劳永逸地解决这一麻烦者,首推晋人杜预。他在注解《左传》“郑伯使祭足劳王”一句时,说道:“祭足即祭仲之字,盖名仲,字仲足也。”①[唐]孔颖达疏、李学勤主编:《春秋左传正义》上册,第167页。换言之,“祭仲”的“仲”是名,不是字。对此,杜预还在《春秋释例》解释说:“伯、仲、叔、季,固人字之常。然古今亦有以为名者,而《公羊》守株,专谓祭氏以仲为字,既谓之字,无辞可以善之,因托以行权,人臣而善其行权逐君,是乱人伦、坏大教也。”②[西晋]杜预:《春秋释例》卷4,《文渊阁四库全书》第146册,第69页。言下之意,孔子称之为“仲”,并不带有任何褒扬之意。

杜预强把“足”解为字、“仲”解为名的做法,虽是釜底抽薪,但在许多儒者看来并非十分可靠,毕竟伯、仲、叔、季是中国人常用的字号。隋代经学家刘炫就对杜说提出非议,认为“祭仲是字”③对此,孔颖达领衔的《正义》加以反驳:“就如刘言,既云罪其逐君,何以嘉而称字?”参阅[唐]孔颖达疏、李学勤主编:《春秋左传正义》上册,第194页。。由此可见,杜说并无一锤定音的效力,疑问依然存在;然而,难不成孔子肯定卑鄙的祭仲吗?为了化解这一疑难,唐人陆淳提出了另一解释。过去,何休在《解诂》桓四年注中曾说过:“上大夫不名,祭伯是也。”④[唐]徐彦疏、李学勤主编:《春秋公羊传注疏》,第98页。陆淳比他更进一步,在《春秋集传纂例》中提出一个颇为大胆的主张:“诸国大夫,王赐之畿内邑,为号令归国者,皆书族书字,同于王大夫,敬之也。”此外,他针对祭仲书字的例子,批判《公羊》“不知天王赐之邑号,故见书字,乃云贤也”⑤[唐]陆淳:《春秋集传纂例》卷8,《文渊阁四库全书》第146册,第499页。。这就是说,祭仲是天子钦命的大夫,称之为字,不过是当时的说辞,仅是为了基本的尊敬,不代表孔子认可了祭仲废君乱郑的行为。虽然陆淳这一解释夹杂了不少猜想的成分,但由于符合人心所需,普遍得到两宋经师的接受⑥不接受陆说而信从杜说者,寥寥无几,据笔者粗略考索,宋代大概只有苏辙一人而已。参阅[北宋]苏辙:《苏氏春秋集解》卷2,《文渊阁四库全书》第148册,第14页。相反,接受陆说的多不胜数。例如[北宋]孙复:《春秋尊王发微》卷2;[北宋]孙觉:《孙氏春秋经解》卷2;[北宋]崔子方:《崔氏春秋经解》卷2;[南宋]高闶:《春秋集注》卷6;[南宋]陈傅良:《春秋后传》卷11;[南宋]家铉翁:《春秋集传详说》卷4。以上文献,分别载《文渊阁四库全书》第147册,第20、574页;第148册,第197页;第151册,第300页;第151册,第612页;第158册,第94页。另有[南宋]胡安国撰、钱伟强点校:《春秋胡氏传》,第69页。。

由于胡传被视为具有羽翼程朱的大功,其价值不下于蔡沈《书集传》,而元明以来更成为官方钦定御用的教科书,与《公》《穀》《左》三书并称为“四传”,所以胡安国的意见特别值得一提。他的做法主要是深化陆淳的解释,一方面认为祭仲称字,为的是因字而见贬,称贵卿以大其罪:“何以不名?命大夫也。命大夫而称字,非贤之也,乃尊王命贵正卿,大祭仲之罪以深责之也。其意若曰:以天子命大夫为诸侯相,而执其政柄,事权重矣,固将下庇其身,而上使其君保安富尊荣之位也。今乃至于见执,废绌其君,而立其非所立者,不亦甚乎?任之重者责之深,祭仲无所逃其罪矣。”另一方面,胡安国还针对《春秋》经把忽、突二君命名的笔法,说:“今此则名其君于下而字其臣于上,何以异乎?曰:《春秋》者,轻重之权衡也。变而不失其正之谓权,常而不过于中之谓正。宋殇、孔父道其常,祭仲、昭公语其变,惟可与权者其知之矣。”⑦[南宋]胡安国撰、钱伟强点校,《春秋胡氏传》,第69页。

胡氏这一意见,到了明代成为许多儒者聚讼不休的源头⑧朱维铮认为清代经今文学的复兴的一个原因,是因为满清君主不满胡安国传,儒生趁机群起抨击胡传而解放了解经的思想。参阅朱维铮:《晚清的经今文学》,氏著:《中国经学史十讲》,上海:复旦大学出版社,2002年,第164—166页。无疑,像毛奇龄等人确实不满胡传,但对胡传不满和批判者,早在宋明以来所在皆有,绝非迄至清季才有的现象。。湛若水《春秋正传》云:“愚谓据此则宋公以诸侯之尊为诡贼以胁人,祭仲以国相为弑逐以从贼,其罪自不可掩矣,不在乎泥一字以为贬罪也。”姜宝《春秋事义全考》云:“《春秋》未尝屑屑焉于书名书字上见褒贬,今但比事以观,宋执祭仲,突归而忽奔,则仲之罪自见矣。胡氏书字以深责仲,与名君字臣诸说,皆似牵强难从。”①[明]湛若水:《春秋正传》卷6;[明]姜宝:《春秋事义全考》卷2。以上文献,分别载《文渊阁四库全书》第167册,第103页;第169册,第125页。湛、姜二人,同样都是反对胡传务在深文的解经风格;的确,仅凭祭仲称字这一单薄的证据,很难推衍出胡安国所想像的各种意思。

为了超越胡传,也为了杜绝任何肯定祭仲的可能性,有些人选择回到杜预的旧说。熊过《春秋明志录》云:“《春秋》大夫以仲名者多矣,此以祭仲为名是也。”毛奇龄《春秋毛氏传》云:“至祭仲之称,则祭氏仲名,杜有明注。此与孔父仇牧君臣连称并同,未有名君于后而字臣于前者。”徐廷垣《春秋管窥》云:“列国之命大夫,未有书字,如齐国高为天子之二守,而国归父高傒俱不字,何独于郑祭仲为命大夫而字之耶?杜氏谓祭仲名仲,字仲足,其说为是。”②[明]熊过:《春秋明志录》卷2;[清]毛奇龄:《春秋毛氏传》卷8;[清]徐廷垣:《春秋管窥》卷2。以上文献,分别载《文渊阁四库全书》第168册,第36页;第176册,第78、710页。以上三人,同样对杜说深信不疑,但是杜说真的可靠吗?就文本的证据来说,杜说并不见得比陆淳和胡安国之说更有说服力,至少在精通考据的汉学家眼中,杜说疑点重重。惠栋在补注《左传》时批判杜预“专欲违旧法,以就其曲说”,“《世本》载姓氏,皆先字后名,此与孔父嘉一例,则仲字足名,确然无疑”。惠栋还对《公羊》行权予以一定的同情,认为杜预《释例》“斥其挟伪,以篡其君,过矣”③[清]惠栋:《惠氏春秋左传补注》卷1,《文渊阁四库全书》第181册,第127页。。

惠栋的意见或多或少见证了梁启超所谓“以复古为解放”的清学史历程:因为考据的需要,清儒把视野扩展至过去已被忽略的经典,而《公羊》家法也因此重新得到认识和尊敬④梁启超撰、朱维铮导读:《清代学术概论》,上海:上海古籍出版社,1998年,第3—7页。。不过,这不代表祭仲行权的说法就此得到十足的正当性。等到清代今文经复兴以后,治《公羊》的学者也未必敢为祭仲这个充满争议性的人物全面平反。孔广森《公羊通义》云:“后世有藉权之名,济其变诈者,俗儒欲以此传执其咎,可乎?夫君子之行权,虽若反经,然要其后,必有善存焉。若仲者,未能善其后也。《诗》曰:‘采葑采菲,无以下体?’《春秋》之于祭仲,取其诡辞,从宋以生忽而存郑,为近于知权耳。仲后逡巡畏难,不终其志,经于忽之弒,子亶、子仪之立,一切没而不书,所以醇顺其文,成仲之权,使可为后法,故假祭仲以见行权之道,犹齐襄公未必非利纪也,而假以立复雠之准,所谓《春秋》非记事之书,明义之书也。苟明其义,其事可略也。”⑤[清]孔广森:《公羊春秋经传通义》,《续修四库全书》第129册,第30页。上述引文表明,孔广森也知道《左传》有关昭公忽被弒,子亶、子仪继立等叙述,他所提出的“醇顺其文,成仲之权”的理由,实际上等于承认历史现实的祭仲并非行权,所以他才会强调《春秋》是“明义之书”,因为他已深知事实叙述与义理发明之间存在无可弥补的鸿沟。

后来,皮锡瑞也采取相同的观点,他撰写过《左传浅说》,当然知道《左传》各种不利于祭仲的记载⑥皮锡瑞对郑国历史异常熟稔,曾经考证《左传》“庄公之子,犹有八人”一句的涵义,认为这八人“不当并数厉公与忽、突、仪”;参阅[清]皮锡瑞:《左传浅说》卷上,《四库未收书辑刊》第8辑第2册,第9页。附带一提,这一引文内的“突”字乃皮氏笔误,突是厉公之名,该改作“亶”才是。,但尊奉今文经的立场又令他不想放弃废君行权之说,于是他惟有这样说:“二传不同,未知孰是。即如《左氏》之说,《春秋》取人亦惟取其一节,借此以明知权之义而已。权然后知轻重。身死而君死国亡,其祸重;身不死而君出国存,其祸轻;避重就轻,此之谓权。《公羊》以反经合道为权,谓与常经相反而与大道相合。祭仲未必真知此义,而其事有近合乎权者,故《春秋》借以为法。”⑦[清]皮锡瑞:《师伏堂春秋讲义》,《续修四库全书》第148册,第465页。总言之,行权归行权,祭仲归祭仲,二者不必扯在一起;这个说法,无形中还是胁于《左传》叙述的冲击力。

同样犯难的是王闿运。他笺注《公羊》,主要因袭何休《解诂》旧说,而在桓公十五年“祭仲亡则亡矣”一句下,特别解释说:“……于此终祭仲之事,并忽而隐之,明《春秋》不为忽出例,亦以示他奔入不书者众也。忽立而不能君,仲义又当废忽而他立,许之则无以示法,不许则无以定国。若录忽出奔,则仲不能尊王之罪见矣。必使贤臣扶立亡国之君以事之而为之死,岂《春秋》之意乎?故并隐忽不复再见也。”①[清]王闿运撰、黄巽斋点校:《论语训·春秋公羊传笺》,长沙:岳麓书社,2009年,第204页。王闿运不肯为国君死义,固然反映了清末政治文化造作虚矫的一面②有关这个问题,不妨参阅朱维铮:《尸谏》,氏著:《音调未定的传统》,沈阳:辽宁教育出版社,1995年,第211—223页。。更值得注意的是,他煞有介事地解释隐忽不复书,又提及废忽他立等问题,显然是因为知道《左传》祭仲各种计算权谋的记载,但为了维护《公羊》学说的一贯性,索性轻描淡写一笔带过。毕竟要在文献上找到全盘否定《左传》的证据,再高明的考据学家也无法做到,何况是文辞长于考据的王闿运。

六

以上有关祭仲废立的讨论,解释了行权者在行动上所依据的原则,《公羊传》在这方面的意见,包含着普遍主义的行动原则,可以借着康德伦理学而得到一定程度的阐明。从祭仲被指责和被唾弃的结果,也反映了一项行动能否得到社会群体的认可,往往是涉及叙述的问题。当判断某项行动是否值得或是否正确时,许多人为了确定其行动者的意图如何,往往要求有一套比较完整的叙述来设定行动。换言之,当人们在道德上判断、赞誉或怪责时,并非在某一普遍事物之下讲述某事某物。相反的,我们是在隐含的叙述脉络中(也就是在故事之中)设定行动。这一视角,已经非常接近维特根斯坦所谓“面向观看”(aspect seeing)③C.Fred Alford,Narrative,Nature,and the Natural Law:From Aquinas to International Human Rights,New York:Palgrave Macmillan,2010,p.99.。谁的故事讲得更动听,谁就能够得到更大的言说力量,乃至在道德上的发言权。在祭仲废立一事上,《左传》无疑比《公羊》显得更加强势、更有说服力;后世儒者大多倾向贬斥祭仲,实非毫无理由可言。

《春秋》经传的内容,当然不止于祭仲废立一事而已,它还包含了相当丰富的思想资源可供开拓,甚愿本文不成熟的讨论,对这方面的经典诠释略有裨益。

——基于SZH的案例研究