16世纪太湖流域的水利与政区*

谢 湜

引 言

16世纪以太湖流域为中心的江南地区社会经济的繁盛局面,及其在社会经济史上的重要地位,已得到学界的普遍认可。若着眼于流域地理面貌的演变历程,又可发现,16世纪太湖流域的水利总体环境和基层政区格局趋向某种平衡局面,并在此后很长一段时期内得到延续。分析这种平衡局面出现的基础,以及水利变化与政区调整之间的内在联系,对于理解明清国家在太湖流域治理体制的发展颇为重要。

此处先简要回顾16世纪以前太湖流域水利与政区格局的演变状况。唐代以后,太湖以东地区农业开发加快,交通拓展,水环境也迅速变化。官府为方便漕运,增筑吴江长堤,导致泥沙阻滞;豪民势力在上游的围垦,造成许多水面淤成农田,使得聚落拓展,田赋渐增。当时吴江县的土地开发很大程度上阻碍了上游向中下游泄水之势,导致中游积潦,下游淤河,于是,太湖的泄水问题便与吴江县的存废问题开始捆绑在一起。在这样的情势下,北宋官府接受了水利学家治田为先的建议,却将泄水之论旁置,结果吴江县的围垦开发有增无减。北宋后期,官府对太湖以东地区的治水,由通盘整治转向局部开江,并进行圩田开发,这一治水策略在南宋到元代继续被沿用,水利经营实质上成为官府与富户之间利益妥协的结果。到了13世纪,官府为整顿昆山地区的税收秩序和治安秩序,减轻昆山的财政、治安负担,作出了较强硬的区划调整决策——设置嘉定县,而在其实施过程中,官府与地方乡豪势力进行了妥协。元代的政区增设则鲜明地体现了漕粮海运体制的主导作用:华亭升府、上海立县、昆山移治太仓,从东南沿海到东北沿海,从上海镇到刘家港,整个区划格局的变动,直接服务于海上漕运的布局。与此同时,宋末公田重税转为元初巨额漕粮,宋末豪民转为元初漕户。明初的开发战略,重在增加太湖以东的田赋,“东坝”工程为此而设,它有裨于区域整体利益,却在太湖以东和以西造成了截然相反的后果,总体上有利于苏州、松江二府,而有损于高淳等县。改筑东坝之后,太湖向东泄水减少,淤塞的吴淞江得不到充足来水,造成了吴淞江、浏河并淤,黄浦坐大,形成15世纪太湖以东南泄水为主导的新局面。这一新的水系格局改变了太湖流域圩田开发的水环境基础,进而催化了苏州、松江两府田赋和水利徭役制度的改革进程①以上问题的讨论,参谢湜:《11世纪太湖地区农田水利格局的形成》,《中山大学学报》(社会科学版)2010年第5期;《宋元时期太湖以东地域开发与政区沿革》,《史林》2010年第5期;《太湖以东的水利、水学与社会(12—14世纪)》,《中国历史地理论丛》2011年第1期;《明前期江南水利格局的整体转变及相关问题》,《史学集刊》2011年第4期。。

赵珍在近作中提出了中国古代政区体系与资源调控之间关系的问题,较宏观地分析了历代统治者在划分政区时,如何根据资源占有和分置状况,用移民、迁都、屯垦、实施水利工程以及非均衡的赋役政策等来改造区域之间的资源配置,从而弥补依照行政建置形成的区域资源差异,实现稳固的统治。文中提到,国家对水资源的重视和调控,一方面是大一统政权合法性的体现,另一方面也是大一统能力的象征,其中,有效的水利工程和管理要求跨越县、省行政划分,尤其是大的水利设施属于跨越行政划分的政治调控工程,不同朝代国家体制中中央权力的强弱,决定了这种政治调控的有效性②赵珍:《中国古代政区体系与资源调控》,《中国人民大学学报》2009年第6期。。若我们回到区域性的个案考察,则可以丰富对这一问题的理解。从上述15世纪以前太湖流域的政区变动与治水事业的发展中,我们可以看到,在具体流域的水道治理与州县行政中,前者之理想状况在于综合筹划、统一治理;后者的实际运作则在于封疆置吏、划土而治,并服务于不同时期的国家大政。两者之间的不合拍,常常使得水道的整体统筹受到多方掣肘。水利是地方水道治理的实质要旨,政区是地方行政权限的空间表达。水利归结于“利”,蓄水、排水、交通、税收各有其利;政区起始于“政”,政事、党社、层级、官阶常有所涉。在宋以后的流域开发中,水利与政区的关系常常变得更为复杂,因为越到后期的政区设置,其面对的既有政区网络也越是密集。新政区的设立,旨在消灭经济开发和社会治理的内部边界,却同时在政区网络中生成更多的县界和权限,这使得流域政治地理格局愈发复杂。

在政治地理格局复杂化的同时,15世纪以后太湖流域经济地理格局也发生了较大的改变,地方财政的货币化也给州县行政带来一些新的方式。在这些条件下,州县水利的协作有无新的可能?苏州府、松江府在16世纪进行的赋役改革,如何应对各自地域内不同的水利和田赋问题,对政区调整与积荒田地开发造成什么影响,从而促成16世纪两府政区的基本定局?这些问题都有待分析。

一、赋役折银与州县水利协同机制

首先考察16世纪太湖以东的太仓、昆山、常熟、嘉定等州县在水利统筹上遇到的困难和协调过程。太仓在元初海上漕运时代成为重镇,明初因镇设卫,卫所兼理卫事及周遭民政。明中叶,太仓卫出现了军强民弱、兵丁入寇贩盐等弊端,在赋役改革艰难、沿海防卫吃紧的情势下,太仓由卫建州。此后,昆山县与太仓州在财政上的矛盾逐渐显露,在正德、嘉靖海氛不平的形势下,太仓州之兴废问题应运而生。在州、卫、县的利益博弈以及官员对决过程中,朝廷的态度由暧昧渐趋明朗,结果保存州制,复建兵备道。太仓存州复道之风波背后的深刻症结,其实是嘉靖年间“均粮”改革后政区间在财政上的紧张关系③谢湜:《明代太仓州的设置》,《历史研究》2012年第3期。。清初太仓进士黄与坚曾追述这一过程:

太仓自明弘治时割昆山、常熟、嘉定为州,田皆滨海,不任耕,而规则纷更,易为奸利。嘉靖时划而归一,寝寻。至今赋益增加,而其害不可胜语。请备言之,宋元赋额,昆、常、嘉三邑止三升,递加至明时已四倍。太仓以堈身斥卤,与腹里平平田一体输将,此太仓之苦倍于苏州也。昆山所割一已区,惟七区称沃壤,余皆浮沙瘠土,而粮与七区同。常熟海滨之区,科银一斗九升,今三十八都尚循此额,三十九都改隶太仓,为二十六、二十七、三十八都,则增科至二十八升。嘉定土高仰,不种稻。万历时奉议减折,独乐智、信义二乡等一堈身而割太仓,则起运如故,此太仓之苦倍于昆常嘉也。太仓之偏苦如此,而昔时尚可因沿者,以土产木棉之利可以支捂。今则齐豫皆捆载,而南货多用寡,日贱其直,只恃闽广之贸易,少资织作,而又百无一至,尽畎亩之获,朝夕且不支,其不能清理赋役之事也审矣。①乾隆《沙头里志》卷1《附属隶始末》,《中国地方志集成·乡镇志专辑》第8册,南京:江苏古籍出版社,1992年,第541页上。

黄与坚站在太仓的立场上,阐述“太仓之苦倍于昆常嘉”,这显然是带有感情色彩的。嘉靖均田均役的开展,带有平衡高低乡土地开发利益的目的。在钱粮政策相对统一、合法开发土地成本逐渐接近的条件下,昆山、常熟、嘉定和太仓间农田水利的协调治理,理论上虽然可行,但是“上有政策、下有对策”的情况时常发生。吊诡的情况出现了:由于嘉靖均田改革增加了高乡原本低税的地方的钱粮负担,反倒刺激了占佃陞科等垦殖牟利活动,造成高乡支河淤塞,而大部分州县又各扫门前雪,自谋对策,导致水利的统筹难上加难。

嘉靖二十五年(1545),太仓州曾在巡抚都御史欧阳铎的支持下,协同昆山、常熟两县,将太仓与昆山、常熟交界处的七浦河上的一道水利屏障——斜堰——改筑置闸。遇潦则闭闸,使昆山、常熟之民免于水;遇旱则放闸,使太仓之民免于旱。解决了斜堰之害以后,太仓州进而疏浚了七浦河②金江:《新建七浦斜堰闸记》,载嘉靖《太仓州志》卷10《遗文》,《天一阁藏明代方志选刊续编》第20册,上海:上海书店,1990年,第775—779页。。斜堰由坝改闸,本是一次成功的县(州)际水利协作,然而16世纪高乡水利的变化趋势却不利于这种协作治水的继续推广。一方面,违法占佃陞科,使得高乡支河全面萎缩;另一方面,由于木棉的普遍种植,既适应了高乡河道淤塞、灌溉不足的水利形势,又可以在折征机制下满足赋役征收,对于官民都有裨益。由于高乡棉业大盛,与棉业运营有关的商业和交通也显得格外重要③万历《嘉定县志》卷7《田赋考下·漕折始末》《万历二十一年本县民本》,《中国方志丛书》,台北:成文出版社,1983年,华中地方第421号,第498页;崇祯《太仓州志》《凡例·太仓州志纪事》,明崇祯十五年刻清康熙十七年补刻本。。于是,在万历初年诸如太仓把总陈王道等官员,主张在东北港浦衰弱以及棉作普及的情势下,弃支河,保干河,即“强干堰支”,用公帑专浚干河,借助市镇的财力维护市镇通渠、民运要道,对水利统筹无甚兴趣。因此,州县之间互不协同,竞相申请上级下拨官帑,以专浚干河④陈王道:《上水院太仓州境水利揭》,载崇祯《太仓州志》卷14《艺文志·文征》,第51a—51b页。。

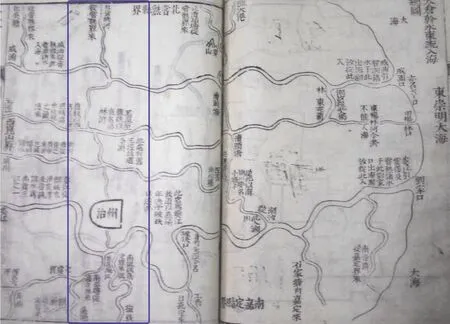

附图1出自崇祯《太仓州志》卷首,显示了明后期太仓境内的干河情况,东向入海干河包括杨林河、刘家河和七浦(或作戚浦)河共三条,南北向仅有一条干河——盐铁塘,它连接了这三条东向入海的干河。盐铁塘形成年代较早,在北宋郏侨的水利书中,就曾提到吴淞江北岸的盐铁塘⑤范成大:《吴郡志》卷19《水利》,南京:江苏古籍出版社,1999年,第284页。。在早期高乡的冈门—横沥水网里,盐铁塘都是一条重要的横塘。12世纪以后,高乡的“冈门—横沥”灌溉组合走向消亡,盐铁塘尽管渐趋浅狭,但一直延续下来。洪武《苏州府志》称:“盐铁塘亦名内河,始自黄窑,缭绕数百里,南接昆山,西连江阴。”⑥洪武《苏州府志》卷3《川·塘》,《中国方志丛书》,台北:成文出版社,1983年,华中地方第432号,第189页。到了16世纪,嘉靖《太仓州志》也记载了州境内盐铁塘“经州城中,南十二里入嘉定界,出吴淞江,北四十里入常熟界白茆塘,至江阴,出扬(原书误作‘榜’)子江”,不过在州城中的盐铁塘已不复贯通,因此撰志者称“盐铁塘之水横亘南北,而中有间隔,不得分方位,故并列于首云”⑦嘉靖《太仓州志》卷1《山(冈墩堤附)》,《天一阁藏明代方志选刊续编》第20册,第106—107页。。

在高低水利分离的情况下,高乡越来越多地依赖潮汐灌溉,诸如盐铁塘这种南北向的河道可以起到一定程度的蓄水功能,但也容易因浑潮停滞而淤塞。在16世纪高乡支河普遍淤塞的情势下,维持盐铁塘和东西向干河之间的干河网络的畅通,显得尤为重要。嘉靖初年,在常熟县疏浚白茆(或作白茅)河的同时,太仓州围绕盐铁塘水利曾有过一则轶事:

嘉靖改元,白茅之役,一治水政郎道经双凤,以双凤在位诸公漫不出迎,乃听敝民言,坝盐铁以通杨林,且曰:“断此流,使双凤诸公闲坐几年也。”未几,海乡困于转输,镇以北田将荒,民蓄怨,聚众决坝。州太守怒,下令曰:“民不奉法,罪及一二世家,罚筑坝如故。”王黄门聘者,山东利津人,以言事谪判。州民喜曰,吾曹得所主矣。以其事控,黄问曰:“利害前人更当有说。”民曰:“杨林以坝盐铁求通,令盐铁成陆,设他日通盐铁,则又将坝杨林。况今杨林沙塞如故,不当咎盐铁。”黄门亟令决坝盐铁,河复通。①崇祯《太仓州志》卷15《琐缀志·逸事》,该册为补抄本,不分页。

这一则颇具戏剧性的故事,反映了嘉靖初年官方水利工程在地方上的实施情况。由于双凤镇的官家权豪得罪了治水官员,官方浚河时有意惩罚该镇。双凤镇处于盐铁塘以西,杨林河以北。双凤镇一带转输漕粮的路线,主要是沿盐铁塘北上然后进入白茆河。此外双凤镇以北的田地,也有赖于盐铁塘的灌溉。因此,官方在盐铁塘筑坝,名为保证杨林河得到充足水量以畅通,实则阻断了双凤的交通与灌溉,而且“坝盐铁”后来也没有达到“通杨林”的效果,杨林河依然被浑潮所淤塞。幸好新的州判到任,决盐铁塘之坝,恢复其通流。

盐铁塘与白茆河的水网,在明后期对太仓地区的航运极为重要。崇祯《太仓州志》记载了嘉靖元年(1522)工部尚书李充嗣疏浚白茆河之役,撰者特别对此条加上按语:

按:白茅非我地,书者,役及州,且我西北入海道也。②崇祯《太仓州志》卷7《水利志·开浚》,第13b页。

根据以上两段记载,还难以弄清楚“双凤在位诸公漫不出迎”和浚白茆时“役及州”这两件事孰先孰后。不过可以肯定的是,正由于太仓有赖于白茆塘的运道,所以在常熟疏浚白茆塘时,太仓才须派役助浚。这说明,在嘉靖初年的水利疏浚中,常熟县和太仓州之间,就盐铁塘与白茆河交界地区的水利派浚,有了一定的约定规则。

嘉靖年间官方疏浚干河的效果未能持久,隆庆元年到二年(1567—1568),巡盐御史蔚元康等,重浚太仓七浦、杨林塘、盐铁塘。太仓王世贞(1526—1590)记载了此次浚河经过,他说李充嗣主持的水利疏浚大兴工事,耗费巨大,但许多干河“不二十余年而塞”,其后的诸多工程,也是事倍功半,只能解一时之困③王世贞:《太仓州重浚七浦、杨林、盐铁三塘记》(隆庆元年),收入张国维:《吴中水利全书》卷25《记》,《景印文渊阁四库全书》,台北:台湾商务印书馆,1986年,史部地理类,第578册,第944页上。。可以看到,隆庆到万历年间高乡的浚河,虽然有大员督制,官帑保障,调动有力,然而在具体实施过程中,还需要官员采用正确的工程策划,并保证施政廉洁,不为一己之私利或小人之谗言所动,才能使水利工程获得更大的效果。王世贞对隆庆初年的这次浚河总结如下:

计之今,未有能用大兴者也。然使县官不爱食,民不爱力,而司役者不爱耳目,则固未有不办治者也。夫计之力,取民近利者,田二十而夫一,远者三十而夫一;计之工,夫三而丈一,难者四而丈一;计之食,夫一而缗半;计之耳目,则丞等请以不肖躯任三公,曰:善其申议。议四郡则先苏;议苏先常熟、太仓,次嘉定;议太仓先七浦,次杨林、盐铁。则为议七浦,曰:夫七浦绾毂常熟之口,贯太仓而东注海者也,利最先。于是即以今皇帝之元年春,金君任治七浦,其役夫合诸七浦之傍田者,而佐以杨林盐铁之民。凡十八日而竣……复为议杨林、盐铁,曰:夫杨林者,横州之北,其右多阜,易涸;而盐铁,故漕河也,是二河者,太仓干也,丈各八千有奇。青鱼泾至吴塘、顾浦,嘉定干也。丈各三千有奇。出七浦坝而外者,海沙所沮洳,不浚之即扬尘也。为丈三千八百五十,计之工四万五千食,若金者五千四百有奇,俱报可……其规摹大抵视七浦,其役夫合诸河之傍田者,而佐以七浦之民,凡三十日而竣。①王世贞:《太仓州重浚七浦、杨林、盐铁三塘记》,第944页上—945页上。

隆庆年间,太仓州采用统筹干河水网、循序开浚,并按照水利获益分级征发民夫的方式,完成了七浦、杨林、盐铁三条干河的疏浚。然而,此次开浚干河后,由于潮沙灌淤的情况无法得到缓解,到了万历初年,诸干河又趋向淤塞。

在上述三条干河中,盐铁塘是一条连接常熟、太仓、嘉定三县东西河流的干河。如前所述,嘉靖年间常熟县、太仓州已经协调了两县关于白茆与盐铁之派浚问题,而太仓州与嘉定县有关盐铁塘之疏浚则尚未达成共识。万历初年,州县对此展开了二十多年的争论,才最终达成协议,万历三十二年(1604)一则苏州府府帖,对州县之争总结如下:

苏州府为济运通商以备旱潦事……盐铁一河,联跨太仓、嘉定二境,沿流二三十里,为国家之运道,及上司巡历往来,民间转输贸易、灌溉车戽,悉藉于此,所必当开浚,明矣。但二属各以钱粮畏难,彼此推诿,而积淤之河,几为平陆。嘉定县以属地多,毅然独任其在州境之河,勘该一千五百二十六丈,估计夫工银一千七百二十八两一钱九分五厘,议同太仓各半出银,以竣厥工,可谓平矣。而该州初执止助银四百两,宜该县之不肯从也。今驳行该州,查果工费浩繁,同心协力,申报愿出一半,银八百六十四两九分七厘五毫,解县协济。与该县原议相同,事属可从……②万历《嘉定县志》卷14《水利》,第915—916页。

该帖叙述了两县从争论到协定的基本过程:一开始州县互相推诿,不愿浚河,嘉定首先开浚,将处于太仓州境内的盐铁塘河段一并疏浚,然后要求太仓州分担这一段盐铁塘浚费的一半,即八百多两。但太仓坚持只出四百两,嘉定不从,在苏州府的干预下,太仓才愿意按嘉定的估价出银。此次争论浚费分摊问题,其实已经是州县间的第二次较量。前一次发生在万历二十四年(1596)。从府帖之述,还看不出双方的核心争论,然而仅看帖文已可发现不少“疑点”,譬如:为何嘉定主动先疏浚太仓州境内的盐铁塘,而只要求太仓出银,不必出力?为何太仓在出银不出力的情况下,还坚持不出一半的浚费?针对这些问题,可参照地图,并根据嘉定县和太仓州各自的论辩进行考察。

如附图2所示,嘉定县境内,盐铁塘分南盐铁和北盐铁,南盐铁接吴淞江,北盐铁入太仓州境,注入浏河。再参看附图1,太仓州境内,盐铁塘亦分为南北两段,北段接常熟县白茆河,而南段连接嘉定县的北盐铁出嘉定县境后注入浏河的一段。前面提到,太仓州境内漕运和商贸的船只,基本是沿太仓的北盐铁入白茆。嘉定县的漕运和商航船只,则主要通过嘉定的北盐铁北上,循太仓的南盐铁进入浏河及其他河流。因此,太仓的盐铁河南段对于嘉定的航运比太仓的航运更为重要,于是,嘉定迫切需要疏浚南盐铁,乃至主动出夫疏浚。太仓则由此认为,嘉定既然受利更多,理应由其出大部分浚费,太仓不出力,即使出银相助也不必出浚费的一半,这就是州县争论的核心问题。

万历二十四年(1596),嘉定重浚这一段盐铁塘,事后要求太仓出一半浚费,经过苏州府的协调,太仓同意了嘉定的要求,万历二十九年(1601)立碑为据,此碑收入崇祯《太仓州志》,碑文如下:

据本州十七、十八都粮里呈称,盐铁一河,干在嘉定县太仓州间,在嘉定为往来装运要道,在太仓并无所藉。先年开浚,并未及州。迩来因循派州北段,用繁疲之力应得已之役。故一遇开浚,怨言濒兴,民间甚苦。荷蒙鉴此情苦,据县议,河工银五百五十七两,本州认其十分之五,赍银助县,我州出银不出力,具申院道详允,牒县遵依,永为遵守。则是于县实被相助之利,于州实沾解悬之仁……前河既为嘉定往来必繇,则其切于嘉定明矣。河之岸属太仓,不知田中水利取之河内否,如有水利,太仓帮凑工料,共成其事,可也。若云独令太仓出银,嘉定出力,窃恐银之所在,即力之所在也,似非通论……察得盐铁一河,介在太仓嘉定间,在嘉定则往来必繇,嘉定以其利害切身,故连年议浚,太仓以其事不切己,故视为缓图。兼之水旱相仍,钱粮有限,苟非大不得已之役,未敢劳民。但寸土属王,难分秦越,邻封休戚,谊切同舟,本州敢不如本府水利厅所议?彼此各浚其半,顾民情难与虑始,而本州水利当浚之急者甚多,舍其所急,而驱以从事所缓,在百姓不无繁言。据该县原估银五百十七两,若各浚其半,彼此各该银二百七十八两五钱,本州愿以此银径解该县募夫挑浚,夫用该县之民力,以浚该县之河工,功可速集。捐本州之钱粮,而不役本州之民力,事可曲全。已经备申本厅,并移文知会该县遵行外,蒙本道宪牌仰州吊解前银,遵将万历二十三、四年分导河夫银共二百七十八两五钱解县,径自募夫开浚……依行立石,竖交界处所,永为定盟。①崇祯《太仓州志》卷7《水利志·开浚》,第15b—16b,14b—15b页。

碑文表述得较为清楚,嘉定出自运输之利而浚盐铁,太仓无运利,但有灌溉之利,出银助浚而不出力。由于开浚都是由嘉定发起,在此之前,太仓未曾出力,从“本州敢不如本府水利厅所议”等语,可看出太仓对此次出银一事颇显涩意。

上述协议的达成,总体上对太仓还是有利的,因为太仓出银不出力,可以均沾盐铁塘的航运和灌溉的利益,也正因为这一点,嘉定并不满足于万历二十四年(1596)的协议。在万历三十二年(1604),嘉定再次疏浚盐铁塘,按嘉定的核算,太仓照样出一半,须出八百两,也就是比万历二十四年多出五百多两。太仓则坚持只出四百两,这就是前引万历三十二年府帖所描述的州县浚费纷争之缘起。此次纷争的结果即是太仓只能同意出银八百两。一年后万历《嘉定县志》修成,撰志者认为太仓出银理所当然,而且八百两其实只占总费用的五分之一,其言如下:

境内之水,以西南为源,而顾浦、吴塘、盐铁塘则皆南通吴淞江,北通刘家河,界太仓嘉定之间。方太仓未为州时,刘家河之南岸,皆邑之北境。自割建州治,而其地犬牙相错,葛隆镇以北大抵属于州矣。往顾浦之湮也。夏尚书原吉尝浚之。下流与吴塘合,浊潮由刘家河而入,积久不疏,仅存一线。永乐中,罢海运,而邑之转输改出练祁,自东徂西凡十三里,而北入盐铁塘,往复数十折以达于刘河。潮汐再至,淀淤日积,开浚之役,费大工繁。往时为州者,用奸民之言,谓为嘉定咽喉之地,我虽不浚,嘉定之人不得不代之浚也。故每一役兴,辄至聚讼。夫夹盐铁而田者数十里,固以此塘之通塞为利病,嘉定之人不与也,独谓往来之途不得不出于此,而欲以长策困之。藉令此说可用乎,则处处当效尤矣……挽输之道绝,商贾之事废矣,此岂为通论乎?今岁太仓助工银八百两,盖舌敝唇焦而后得之,然实不当所费五分之一,况欲缩之哉。②万历《嘉定县志》卷14《水利》,第917—920页。

嘉定县显然把水利之纠纷归于太仓立州所造成的犬牙相错政区格局,并提出了关于商运水道权责界定的问题。除此之外,由于嘉定县当时曾开凿县境北部的公塘(参附图2,北盐铁东侧河道即为公塘),嘉定称其航运要道已经转为取道公塘。也就是说,太仓一直所把持的盐铁专利嘉定转输的理由,已经不能成立。对此,太仓则坚决予以反驳:

盐铁塘,繇太仓张泾东南入嘉定,约四十余里,为嘉定水道门户,从来属嘉定开浚。是年,嘉定始以陆家桥北十里委太仓,其辞谓夹塘而田者,水利攸赖,又谓嘉定已新通公塘一河,粮艘商艨无藉盐铁。且设喻至和塘在昆山东界者,有时或淤,则昆山亦问诸太仓。不知河分支干,嘉定无盐铁,则凡四十里余,盍从引流。我两岸沟渠可济,岂肯为他邑干河役力。若云有公塘别路,此第欺台司,迄何尝一艘艨繇公塘而北也?至和塘设喻甚辨,昔周文襄公开吴淞江,合江以南四郡敛夫,倘专责之旁江业户,岂有通理。今宪议州助工价,自是年,及三十二年、四十七年、崇祯十三年,凡四给。③崇祯《太仓州志》卷7《水利志·开浚》,第15b—16b,14b—15b页。

太仓针锋相对地指出了嘉定县论辩中捏造事实,旨在强调盐铁塘依旧是嘉定水道的门户。此外,笔者推测太仓也可能因质疑嘉定核算的浚费过高,而反对在万历二十四年(1596)基础上增助银两。

州县相争的结果,再次以太仓助费一半而告终。虽然每次开浚两境总是各执一词,然而在万历四十七年(1619)、崇祯十三年(1640)的盐铁塘疏浚工程中,太仓都是出钱助浚。回顾16世纪末17世纪初盐铁塘疏浚的论争和妥协过程,可以看到以下几个突出的变化:

首先,嘉定迫切地主导盐铁塘这条运输主干道的疏浚。当时盐铁塘上运输的货物,除了米粮,其实就是棉花。明中后期高乡棉作的发展,带动了市镇商贸的兴起。在高乡支河淤塞的普遍情况下,常熟、太仓、嘉定等州县普遍放弃支河,专浚干河,除了因为干河疏浚常常可以请得官帑,还因为干河是各种物资转输的“高速公路”。在转输路线上,除了东西向的干河,南北向最重要的运道就是盐铁塘。太仓和嘉定的船只都是借盐铁塘水道朝北向运输,共同维护这条高乡南北向大航道的畅通,其实对高乡州县都有裨益。因此,尽管太仓对嘉定的助浚要求常常提出反对意见,然而最后都是以协作疏浚而告终。

其次,高乡浚河时的协作,基本都采取了州县内出银募夫浚河,以及州县之间出银不出夫的办法,这与当时赋役货币化的趋势是相一致的。明末太仓水利学者王在晋在其《水利说》中曾提出,州县浚河可采用照田派役解决水利钱粮问题①王在晋:《水利说》,载崇祯《太仓州志》卷14《艺文志·文征》,第89b—90b页。。崇祯《太仓州志》收入这篇文章,撰者在篇末则添加按语提出商榷意见:

此谈水利甚悉,但所称水利钱粮,则太仓淘河夫银已久裁充正解,非减编也,然履亩派浚,诚不如公糈雇役,无已宁量工费,计亩加编,则意同派浚,而力齐,且便逸,正恐胥吏为奸,复开多弊,凡事不在治法,固乎其人尔。②王在晋:《水利说》按语,第90b页。

也就是说,在一条鞭法改革以及赋役折银化之后,统一计亩加编水利浚费,行政上更加容易运作,而且可以克服履亩派浚不均的弊端。既然州县内是计亩加编,再统一出银募夫施工,那么邻县助役的形式,自然就是以出银为便了。嘉定和太仓间的水利协作,就是运用了这种货币化的机制。

16世纪的赋役折银改革,有助于州县水利协同方式的改善,也给跨州县辖境的大型水利工程的实施提供了新的机制。总体上看,赋役改革不仅给州县间的具体治理事务带来有利的条件,还给州县区划的调整带来了新的契机,松江均粮改革与青浦县的设立,反映了这一趋势,以下试做分析。

二、均田均役改革与区划调整契机

明代太湖以东苏松二府最后一次政区变动,是松江府青浦县的设立。从元末到明代中期,松江府的田赋和区划呈现基本稳定的态势。这种平衡态势的改变,发生在明代中期。如前所述,明初以后蓄泄格局整体变迁,三江格局尽失,黄浦坐大,成为太湖泄水干道。在吴淞江中下游淤塞、大黄浦泄水的格局下,淀山湖南面和东南面的华亭县境的低乡排水较为便捷,而淀山湖东面和东北面,特别是青龙镇一带,泄水问题却较为棘手。到了15至16世纪,东北港浦湮塞,使得吴淞江流域的低乡泄水更加受阻。与此同时,人们持续利用淤塞的河道围垦造田,又导致积水聚入较低之地。诸如昆成湖一带则因“诸浦渐湮,邑之田始受病,至连岁不登……而卑下者皆湖也”③嘉靖《常熟县志》卷1《水志》,《北京图书馆古籍珍本丛刊》,北京:书目文献出版社,1997年,史部地理类,第27册,第968页。。16世纪的低乡围垦,进一步改变了原本已经紊乱的低乡水环境,出现小河道多成围田、卑下之地积水成湖的新地貌。青浦县境未析出之前,属于松江府华亭和上海两县的低乡地区,正是位于上述淀山湖东面和东北面的积潦区。这部分地区,与昆山常熟的低乡地区一样,都经历了成化以后的水患频仍时期,田产蒙受损失,赋税逋负日增。青浦县的建立,旨在解决正德以后的水利和钱粮问题,但建县过程颇有周折。

青浦县博物馆保存了万历五年(1577)所立《青浦建城碑》,碑记简述了从嘉靖中期到万历初年青浦县的设立过程,其中提到:

松江古称望郡……赋税百万,逋欠岁滋。嘉靖壬寅,议郡北青龙镇置青浦邑,鼎峙焉,三分治之。未数载,以治功不兴,邑废。又数载,隆庆壬申秋,言官论之,复焉。繇是设官署吏,粤有常员。时抚院张崌崃公议桐城令石侯继芳调更新邑。侯下车,砥砺靖恭,缔鸿规之初,构坛垣,久之是图。□辔□于桑田,循行遍乎区域。以旧城官廨后即界嘉定,西北五里许界昆山,僻在北偏,改择境内古聚唐行镇立城。镇居西土中央,昔周文襄公抚治江南,创唐行水次仓在镇,以道里适均,兑运便利也,遂定议成城……万历甲戌二月载阳,合众志以经营,乘龙见而始事……①《青浦建城碑记》,载青浦县博物馆编:《青浦碑刻》,青浦县博物馆,1999年,第80—83页。

该碑记提到了青浦建县的两个阶段,第一阶段是嘉靖二十一年(1542)到隆庆六年(1572)以前,官方于青龙镇设立青浦县,然而不久之后“治功不兴”,县治废止。第二个阶段是隆庆六年(1572)重新恢复青浦县建制,任官置吏,并勘定在唐行镇设立新县治,万历二年(1574)新县城建成。从嘉靖二十一年到隆庆六年,间隔三十年,为何青浦县始建而寻废?值得探究。

青龙镇处于青龙江和大盈浦之间,据康熙《青浦县志》所述,正德年间这一带农田水利荒废,松江知府已提出立县整饬的主张:

(上海)西境青龙、大盈之间,田多荒芜,税多逋额。明正德中,内江喻公来知府事,乃议分设镇治,不果行。至嘉靖二十一年,巡按御史舒汀奏割华亭西北二乡、上海西三乡立青浦县,治青龙镇,盖喻公遗意也。未几以科臣议废。②康熙《青浦县志》卷1《沿革》,康熙八年刻本,第1b—2a页。

嘉靖二十一年(1542)松江府于青龙镇立青浦(清浦),实际上是沿用了二十几年前的设镇策划。然而当年青浦县设立以后,却没有达到预期的效果。松江人何良俊(1506—1573)亲历了青浦县初立到废止的过程,他在《四友斋丛说》中记载了废县前后的见闻:

初立清(青)浦县时,余偶至南京,即往拜东桥③按:顾磷,号东桥,苏州人,官至尚书,寓居上元,以诗名,与同里陈沂、王韦号金陵三俊。,东桥问我:“贵府如何又新创一县?”余对以青龙地方近太仓州,离府城甚远,因水利不通,故荒田甚多。有人建议,以为若立一县,则居民渐密,水利必通,而荒田渐可成熟矣。故有此举。东桥即应声言曰:“如此,则当先开河,不当先立县,”毕竟立县后,水利元不通,而荒田如故,县亦寻废。乃知前辈论事皆有定识,不肯草率轻有举动也。④何良俊:《四友斋丛说》卷14《史十》,《元明史料笔记丛刊》,北京:中华书局,1997年,第120,120—121页。

后事证明,嘉靖二十一年松江府没有整饬水利作为立县之基础,又选择了错误的治所,因为青龙镇虽有古名,但已在元代以前因水系变化而过早衰废,若要整治青龙镇这一带的水利,举步维艰。果然,县治设立不久就因“沙涨水湮,遂为斥卤”⑤佚名著:《松事丛说》,见于崇祯《松江府志》卷2《沿革》,《日本藏中国罕见地方志丛刊》,北京:书目文献出版社,1991年,第48页下。。对此何良俊认为,既然在青龙镇设县治不成,就必须在青龙镇复立水利通判衙门,委任专司责管水利,方保农事⑥何 良俊:《 四友 斋丛 说》 卷14《 史十 》, 《元 明史 料笔 记丛 刊》, 北京:中 华书 局,1997年, 第120,120—121页。。

显然,何良俊关注青浦设县问题,与其对农田水利积弊的思考和主张有关。在《四友斋丛说》中,何良俊叙述了其家世,从他的祖父开始,“世代为粮长近五十年,后见时事渐不佳,遂告脱此役”⑦何良俊:《四友斋丛说》卷13《史九》,《元明史料笔记丛刊》,第109—110页。。何良俊所述年代处于永充粮长制发生变质的时期。何良俊生于正德元年(1506),据他回忆,在他儿提时,其父任粮长,在乡间威望甚高,百姓有事都不入城市,直接责成粮长调停。每年八月,粮长完成赋税征收,到十月份,又开始筹办第二年的钱粮事。由于粮长制的有效实施,“百姓十一在官,十九在家”。然而,在正德十年(1515)之后,松江府的钱粮运转却逐渐失序,何良俊说道:

正德十年以前,松江钱粮分毫无拖欠者。自正德十年以后,渐有逋负之端矣。忆得是欧石冈变论田加耗之时也。先府君即曰:“我当粮长时,亦曾有一年照田加耗。此年钱粮遂不清。第二年即复论粮加耗,而钱粮清纳如旧。”夫下乡粮只五升,其极轻有三升者,正额五升,若加六则正耗总八升。今每亩加耗一斗,则是纳一斗五升,已增一半矣。夫耗米反多于正额,其理已自不通。若上乡,譬如正额三斗加六,则每亩该纳米四斗八升。今论亩加一斗,则是止纳四斗,已减八升。若是正额,四斗已减一斗四升矣。夫下乡增重,钱粮不清,亦自有说。若上乡减去已多,而亦每年不清,此不知何故也。盖周文襄巡抚一十八年,常操一小舟,沿村逐巷,随处询访,遇一村朴老农,则携之与俱,卧于榻下,待其相狎,则咨以地方之事,民情土俗,无不周知。故定为论粮加耗之制,而以金花银粗细布轻赍等项,裨补重额之田。斟酌损益,尽善尽美。顾文僖作文襄年谱,所谓循之则治,紊之则乱,盖不虚也。今以欧石冈一变论田加耗之法,遂亏损国课,遗祸无穷,有地方之责者,可无加之意哉。①何良俊:《四友斋丛说》卷13《史九》,《元明史料笔记丛刊》,第110—111页。

何良俊的这段叙述,其实道出了正德到嘉靖年间松江府赋役改革中一个困扰多年、争论不休的话题,即如何运作均粮改革的问题。具体来说,就是论田加耗,还是论粮加耗的问题。显然,何良俊对嘉靖十七年(1538)欧阳铎(石冈)的“论田加耗”的均粮改革是非常不赞同的。为何论田加耗在松江府会导致如此大的反应呢?

苏州地区在宣德以后的加耗改革过程颇为曲折。成化年间,王恕的论田加耗简化了田赋征收则例,改善了官府的财政运作状况,虽然保护了富户的利益,但总体上有利于钱粮的运转。后来嘉靖十七年欧阳铎的改革顺应这一趋势,整体上起到赋役统一化的效果,但也导致了田地抛荒、积荒等负面效果。

对松江府影响较大的均粮改革,则是弘治八年(1495)巡抚朱瑄所推行“分乡论田加耗”则例。当时华亭县的加耗规则是:东乡沿海地区每亩加一斗,东乡不沿海地区加一斗一升,中乡每亩加一斗四升,西乡加一斗五升,其中,东乡又区分沿海和不沿海两种情况;上海县的加耗规则是:东乡沿海地区每亩加一斗,不沿海地区每亩加一斗一升,中乡每亩加一斗三升,西乡每亩加一斗六升②崇祯《松江府志》卷8《田赋一》,第197页上,198页上,198页上、下。。正德二年(1507),巡抚艾璞仍然沿用了这种分乡加耗体系,定华亭东乡每亩加七升,中乡加一斗,西乡加一斗三升。上海东乡每亩加七升,中乡加一斗一升,西乡加一斗四升。正德四年(1509),由于水灾,华亭西乡熟田每亩加至三斗六升,此年三乡并亩加一斗九升四合③崇祯《松江府志》卷8《田赋一》,第197页上,198页上,198页上、下。。

在苏州府的改革经验里,按田加耗对于占田多者是不利的,理论上是利于田少的贫户的。但松江府大部分士绅和民户却都反对按田加耗,要求按成化二十二年(1486)知府樊莹所行论粮加耗法。这种反对声音到了正德六年(1511)尤甚。

松江府地方上反对论田加耗,原因比较复杂。首先,由于松江府境内高低乡之间,以及高乡和低乡内部田粮收成的差异情况,比苏州府有过之而无不及。在松江境内,存在着东、中、西乡,或者上、中、下乡,以及沿海、不沿海等等比高低乡分类更为复杂的税则划分体系,假如一体论田加耗,势必会造成不均。其次,分乡加耗固然合理,然而在实际操作中难以把握标准,分级常常过细,再加上胥吏和粮长及书手舞弊,实际上,权豪大户还是经常躲避加耗的负担,将其转嫁到小户头上。在正德六年(1511),巡抚张凤力求改革松江田赋之弊,当时华亭耆民严泰等人就汇报道:

弘治年间,始于田上加耗,分作三乡,又分沿海不沿海,等第不一,粮书乘机紊乱作弊,以致民遭其殃,官受其累。连年灾伤,疫疠饥馑相仍,死亡者众,存在者寡。④崇祯《松江府志》卷8《田赋一》,第197页上,198页上,198页上、下。上海县耆民朱禋则呈报:

闻之父老,各处田粮多在田上加耗,惟吾松江则不可行。有上中下三乡,有肥薄瘦三等,有升斗斛三科……弘治七年,本县董知县因与巡抚同乡,更变粮法,却于田上加耗。虽分三等,东乡终是不平,何也?西乡虽是粮重,每亩岁收米或三石余者有之;中乡虽是粮轻,每亩岁收或一石五斗不足者有之。若滨海下田,不过可种棉花五六十斤,绿豆五六斗。法既不平,日复多变,或亩加八升九升,或一斗,或一斗七升四合,频年以来,率无定例。且如正德四年,何等灾伤,朝廷准荒六分三厘,官司不与主张,听从粮长卖派,以致民心不服,输纳不齐,粮长又复瞒官,私收入己,所以因循,至今拖欠……若曰轻粮多在小户,不知大户亦有重额之田,未见其害也。只是以王道待天下,自然平正。若存大小户轻重田之心,则前人立法之意全无,而物之不齐之说亦徒然也。田上加耗不可行也,明矣!①崇祯《松江府志》卷8《田赋一》,第198页下,199页上,200页下—201页上。

张凤经过调查,终于明白了为何论田加耗名为铲强扶弱,实际上却不利于小民的原因,他说:

松江一府大户多轻则之田,小户多重则之赋。论田加耗,若便小民,然斗则数多,书手作弊,虽精于算者亦被欺瞒,况小民乎?②崇祯《松江府志》卷8《田赋一》,第198页下,199页上,200页下—201页上。

何良俊出身粮长世家,对于田赋之积弊显然是洞悉无疑,因此他也力主松江府论田加耗不可行,点出了论田均粮舍小不均而成大不均的本质:

夫均粮,本因其不均而欲均之也。然各处皆已均过,而松江独未者,盖各处之田,虽有肥瘠不同,然未有如松江之高下悬绝者……夫既以均粮为名,盖欲其均也。然未均之前,其为不均也小;既均之后,其为不均也大。是欲去小不均,遂成大不均矣。③何良俊:《四友斋丛说》卷14《史十》,《元明史料笔记丛刊》,第115页。

正德六年(1511)张凤的改革改变了论田加耗之弊,但此后松江府始终没有如苏州府那样相对彻底地统一高低乡税则、取消官田,因此田赋税则原本不一、加耗标准多变等积弊,还是无法消除。嘉靖年间围绕松江府税粮改革还是有诸多争论。地方钱粮运作,以及农田水利的关系仍难理顺。嘉靖二十一年(1542)青浦设县之后,仍处于积弊丛生的财政体系下,亦势必难改田赋逋负、水利荒废的局面。当时苏松两地同时出现了积荒田地的问题,不过成因不同:苏州府是因为高低乡税则扒平,论田加耗所致;松江府则是在税则仍然千差万别的基础上,实施论粮加耗所致。何良俊评及苏州府均粮的弊端时就说:

苏州太守王肃斋仪,牵粮颇称为公。然昆山县高乡之田粮额加重,田皆抛荒,而甪直一带熟区与包粮。华亭县清浦荒田,亦是熟区包粮。今下乡之粮加重,则田必至抛荒,若要包粮,又未免为上乡之累矣。④何良俊:《四友斋丛说》卷14《史十》,《元明史料笔记丛刊》,第115页。

据此可见,青浦设县后,荒田仍然较多,废县后由熟区包粮,但绝非长久之计。青浦废县一带积荒问题仍亟待解决。另外,一些官绅权势由于田产利益所系,也对论粮加耗等财政改革有所阻挠。日本前辈学者宫崎市定就曾将这种现象概括为“松江的风格”。他指出,明代成弘以后,苏松地方士大夫与民众的关系呈现不同的面貌,松江是当地出身的大官僚回乡逞威风的地方,他列举了不少例子,包括嘉靖年间徐阶在松江置产敛财的事例⑤[日]宫崎市定著,栾成显、南炳文译:《明代苏松地方的士大夫》,收入《日本学者研究中国史论著选译》第6卷《明清》,北京:中华书局,1993年,第229—265页。。

徐阶入相正好是在青浦第一次设县后不久,据乾隆《青浦县志》引旧志书所载,青浦县是在嘉靖三十一年(1552)废置的,当时废县之举亦与徐阶有关:

未几,以科臣朱某议废。(陈志:徐阶入相,有称不便者,三十一年议废。)⑥乾隆《青浦县志》卷1《沿革》,乾隆五十三年刻本,第4a页。对于此次废县之细节,还有待进一步发掘史料。无论如何,治水无功,其实仅仅是嘉靖中叶青浦建县失败的一个表面因素,赋役体制的积弊才是实质的原因。隆庆二年(1568)开始,松江府的均粮改革终于有了实质性转机,据崇祯《松江府志》载:

隆庆二年戊辰,巡抚右佥都御史林润奏言,江南诸郡久已均粮,民颇称便,惟松郡未均,贫民受累,势不能堪,请乞暂设专官丈田均粮,以重国赋,以苏民困。吏部题以原任本府同知转员外郎郑元韶升湖广按察司佥事,领敕专管华、上二县,沿丘履亩,逐一丈量,均章斗则。三年己巳,佥事郑元韶尽数清丈,悉去官民召佃之名分,作上、中、下三乡定额田。有字圩号数册,有鱼鳞归户,至今田赋以是为准。⑦崇祯《松江府志》卷8《田赋一》,第198页下,199页上,200页下—201页上。

经过这场清丈和定则,松江府属县整饬水利赋役才有了实施的基础。青浦复县的申请就是在这样的基础上提出的。此外,隆庆初年徐阶在朝廷失势,隆庆三年(1569)后海瑞出任应天巡抚,强势打压徐阶等松江豪富权势①可参[日]宫崎市定著,栾成显、南炳文译:《明代苏松地方的士大夫》,第246—247页。,对青浦复县并整顿农田水利,也是一个利好的局面。万历元年(1573),兵科给事中蔡汝贤、巡抚都御史张佳胤奏复青浦县,获准,朝廷委任石继芳出任知县。考虑到青龙镇积荒之地,不适合充当县治,而近淀山湖东岸的唐行镇,当时颇为繁荣,于是石继芳将县治从青龙镇移至唐行镇。万历六年(1578)唐行镇建县城,这就是《青浦建城碑记》的由来。后来,青浦知县屠隆“割华亭集贤乡、上海新江乡之未尽者以益之,编户二百四十六里”②乾隆《青浦县志》卷1《沿革》,第4a—b页。。屠隆益县之举,无疑反映了青浦县政区正式确定,并开始在实质上发挥行政职能。

结 语

明清时期的江南作为全国财赋重地,其地域内政区的变动与各种政治、经济的因素有着复杂的联系。清雍正二年苏州、松江、常州三府的十三个州县大规模析县,数量翻倍,这是明清江南县级政区最大规模而且较为同步化的一次政区调整。这次大规模分县缘起于明代以来江南不断增加的地方负担,分县主要是为了分摊赋税负担,康熙中后期到雍正初年是减免江南浮粮以及改革赋役制度的运动时期,分县决策的提出显得颇合时宜③谢湜:《清代江南苏松常三府的分县和并县研究》,《历史地理》第22辑,上海:上海人民出版社,2007年,第111—139页。。对于清初分县的由来,范金民进一步从赋税征收和官员考成两个角度继续深入考察。他指出,由于清初苏、松、常赋税征收的难度超出了官员考成的合理程度,所以分县的根本出发点在于摆脱官员的考成困境,使得赋税轻重、事务繁简,实现官员考成与政区幅员相互陪衬④范金民:《政繁赋重,划界分疆:清代雍正年间江苏升州析县之考察》,《社会科学》2010年第5期。。对此观点,笔者亦十分赞同,因为行政区划的设置和调整本来就是官方行为,是在官方决策体系和各级行政体系里运作的,而不是地域开发直接促成的,清初分县如此,民国并县亦然。此外,由于区划结构与官员及其品级结构是对应的,在特定时期,出于政治利益的考量,一些官员和地方精英会以治理需要为由,提出区划变更的建议,为民请命,既求得名声,也谋得私利。再者,由于政区设置与地方钱粮政策相关联,地方权势出于财富诉求,会在很大程度上影响官方决策。这些都是研究政区变动时需要特别留意的。雍正分县旨在分繁,而在此后二百年中,州县实际负担依然繁重,行政耗费和积弊祸根不除,沉渣泛起,官民又开始怀念“明代古县”之旧制,奉为“救弊本原之一法”。历经晚清漕运改革、清末地方自治,地方行政体制大大改变,民国初年并县成为必然的现实。并县后的县级政区格局,恰恰就是回到16世纪的模样。这种政治地理格局的“回归”,既反映了17世纪江南分县的权宜色彩,又体现了16世纪江南州县政区的某种稳定格局。而对于这一稳定格局的成因,通过本文的讨论,我们又有了进一步的认识。

在16世纪下半叶的水利运作中,高乡的政区间关系以及低乡的政区调整,各自呈现出新的面貌。这些新面貌的出现,既与高低乡水环境的整体变化有关,也和赋役改革进程以及地方经济发展有关。在水环境变化和商业发展的新趋势下,高乡州县既需要整合官方财力和民间劳力,统一治理各自辖境内的农田水利,又需要疏通商业交通所依赖的跨境水道。从嘉靖初年到万历中期,常熟县、太仓县和嘉定县在解决盐铁塘疏浚问题上,从纷争最终走向和解,协调了跨境干河的水利工程协作问题。在万历年间赋役体制货币化的趋势下,太仓和嘉定间采取了贴银助浚的方式,灵活地解决了跨境水利协作难题。

16世纪中期,太湖以东各府由于府境地貌状况、土地所有状况各不相同,在均田均役的改革中经历了不同的制度调整过程。以苏、松两府为例,苏州府在嘉靖中期以“论田加耗”为原则,取消官田制,缩小高低乡田则差异,改革后制度较为统一。虽然苏州府均粮后也曾出现土地兼并、投献等现象,以及出现局部地区田地积荒等弊端,但总体上还是有利于官方钱粮制度的有效运转和后续改革。与苏州府相比,松江府从正德到嘉靖年间在加耗和均粮的改革方案上摇摆不定。由于府境内田则等级过多的情况长期没有改变,再加上官豪权势利益掣肘,苏州府“论田加耗”的模式在松江府一直行不通,直到隆庆年间,松江府才较为彻底地进行了“论田加耗”、取消官田、简化等则的均粮改革。青浦县从议立到设立,从废置到复设,前后相隔半个世纪,集中折射出16世纪松江府赋役改革的曲折历程。随着青浦县的设立,由于明以后黄浦一江泄水而产生的松江府西北境积潦低地,开始得到垦发。16世纪中期,太仓州和青浦县区划地位的正式确立,标志着高、低乡政区格局已经稳定。与此同时,随着赋役制度的巩固和土地开发的有效开展,16世纪末叶官方财政维持在一个相当高的规模,并保持了比较有效的运作水平,成为17世纪区域市场进一步整合的重要基础①谢湜:《十五、十六世纪江南赋役改革与荒地问题》,《中央研究院历史语言研究所集刊》第83本第2分,2012年6月。。

总体上看,流域历史中的政治地理,关联着国家体制及地方行政方式的嬗变。明中后期,国家治理形式发生了变化,政区密集化与水利赋役化程度加深,水利网络与政区网络、工程理性与行政效率的矛盾常常凸显出来,在清代前期的国家治水体制中,政区调整又更多地与赋役、考成联系在一起。水利的统筹与区域的整合,是一个长期的复杂的过程,即使如同16世纪太湖以东的政区格局那样达致某种平衡状态,也难言尽善尽美。“区域整合”是时下一个经常被省市政府倡导的理念。这种理念的实施,也可适当地参考历史上的区域治理经验。在历史时期的区域发展中,政区间经济制度和行政体制的不断改善和有效磨合,对于区域结构的转变是十分关键的。在今天,长三角经济区域依然归属于不同的省市。在省市行政体制下,要整合区域经济,必须实现相关政区之间财政、行政体制的兼容性,以协商方式找到符合市场机制、可以达致共赢的行政配合机制,为区域经济的进一步整合带来更多裨益。

附图1 明中后期太仓州境内的盐铁塘

附图2 明中后期嘉定县境内的盐铁塘

——嘉定竹刻