中医治疗荨麻疹临床分析

邓宜华 李菊红

(华容县城关卫生院 湖南岳阳 414200)

本研究随机选取2008年9月至2010年7月于我院治疗的荨麻疹患者116例,给予中医治疗的方法,观察患者治疗效果,旨在探讨中医治疗荨麻疹临床疗效。现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

随机选取116例于我院治疗的荨麻疹患者116例,年龄21~64岁,平均年龄(39±9.7)岁,男性患者54例(46.55%),女性患者62例(53.45%)。所有入组患者均诊断为荨麻疹,并排除肝、肾功能不全、妊娠期或哺乳期妇女及患有脏器衰竭的患者。根据中医辩证依据,禀赋不耐18例(15.52%),卫气失固23例(19.83%),风寒风热外袭29例(25%),胃肠湿热23例(19.83%),气血亏虚23例(19.83%)。

1.2 诊断标准

依据《皮肤性病学》“荨麻疹诊断标准”:(1)突发瘙痒;(2)不规则风团呈鲜红色或苍白色或伴有红斑,反复发作,并可排除其它皮肤疾病;(3)血常规示嗜酸性白细胞增加;其中(1)、(2)为必备条件。

1.3 疗效评价标准

依据《中医病症诊疗标准与方剂选用》[1]将治疗效果分为痊愈、好转、未愈3级。(1)痊愈:风团消退,症状消失,随访半年未发作。(2)好转:风团消退30%或消退后复发时间间隔延长,临床症状减轻。(3)未愈:风团及瘙痒等症状无明显改善,或消退不足30%。

1.4 方法

根据患者临床症状,进行中医辨证治疗,禀赋不耐:补禀赋以固表。卫气失固:固表御风;风寒风热外袭:清热疏风,祛风散寒,调和营卫;胃肠湿热:疏风解表,通腑泄热;气血亏虚:补气养血,祛风止痒。遵循,虚则补之,实则泄之,急则治其标,缓则治其本的治疗原则。

1.5 统计学分析

采用回顾性分析法,对116例患者于我院治疗期间的临床资料及治疗疗效进行统计分析。

2 结果

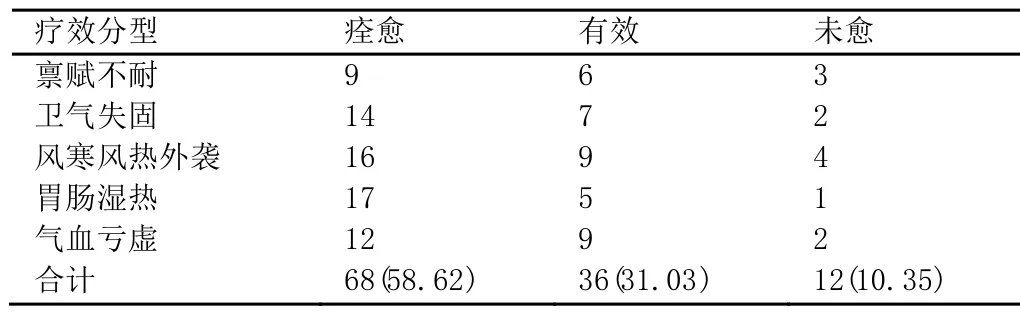

由表1可见,经治疗,116例荨麻疹患者痊愈68例(58.62%),好转36例(31.03%),无效例12例(10.35%)。中医治疗荨麻疹有效率达89.65%,临床疗效显著。

表1 116例患者临床疗效对比[例(%)]

3 讨论

在中医范畴,荨麻疹属于“瘾疹”、“风疹”病症,清·《医宗金鉴》:“初起皮肤作痒,形如豆瓣,堆累面片”,描述其临床多表现为全身或局部出现大小不等的风团,骤然起病,瘙痒难耐,消退迅速,反复发作,消退后无任何痕迹。除以上症状外还可伴有恶心、腹泻、胸闷、心悸、面色苍白、四肢发凉甚至过敏性休克等症状,其病因多与风邪有关,为外因,本病病程较长,反复发作,而致气血亏虚,血虚而生风化燥,从而影响营血,两者相互作用,从而增加治疗难度,不易治愈。气血虚弱,卫表不固是本病的内因,属本虚标实,易活血养血,祛邪清热。根据荨麻疹的中医病因特点,对症治疗,禀赋不耐:补禀赋以固表;卫气失固:固表御风;风寒风热外袭:清热疏风,祛风散寒,调和营卫;胃肠湿热:疏风解表,通腑泄热;气血亏虚:补气养血,祛风止痒。治疗中应注意本虚标实,虚则补之,实则泄之,急则治其标,缓则治其本。本研究发现,中医治疗荨麻疹临床疗效显著,有效率达89.65%。但是在临床治疗中发现,并非慢性荨麻疹都为虚证,其中不乏实证,治疗时要特别注意,辨其病因,酌因论治,甚至可以数法同时应用,对某一病症不单单局限于一种治疗。只有做到针对不同病因选择不同治疗方法,数法结合,才能提高患者临床疗效,从而达到治愈的目的。药物治疗过程中,要做好应对紧急情况措施,对于严重病例,若出现胸闷、心悸、咽喉发堵,甚至过敏性休克的患者,应针对其标证及时采用西医治疗,使患者脱离生命危险,再对其进行中医治疗,保护患者的生命安全,更好的做到急则治其标,缓则治其本治疗法则。药物治疗的同时应注意对荨麻疹患者的护理,注意天气变化,加强体育锻炼,增强抵抗力,抵抗外邪侵袭;尽可能寻找并祛除发病诱因,避免各种诱因诱发本病;注意饮食禁忌,如辛辣等刺激性食物,鱼腥等动风之物。

[1]戴慎,薛建国,岳沛平.中医病症诊疗标准与方剂选用[M].北京:人民卫生出版社,2001:859.

[2]邓海清,潘朝霞.脱敏组方治疗慢性荨麻疹的近、远期疗效观察[J].湖北中医杂志,2004,26(5):14~15.

[3]马一平.慢性荨麻疹患者生活质量评价及影响因素分析[J].中国麻风皮肤病杂志,2010,26(7):488.