格莱斯《逻辑与会话》的语用逻辑思考

汪承平

(皖西学院 外国语学院,安徽 六安237012)

一、引言

从20世纪20~30年代起,根据对自然语言的不同态度,西方哲学家分为两派:逻辑经验主义学派和日常语言学派[1]。逻辑经验主义学派认为哲学的主要任务是对知识进行逻辑分析,尤其是对语言进行逻辑分析;逻辑经验主义强调一切综合命题都以经验为基础,提出“可证实性原则”,认为自然语言有缺陷,为了更好地认识世界,需要建立人工语言。该学派的代表人物有数理逻辑学家弗雷格、罗素和早期的维根斯坦等,他们被称为人工语言学派或者形式语言学派。早期的维根斯坦认为从日常用语直接得出语言逻辑是不可能的,要求建立一种逻辑上完善的思想语言。他还认为,意义的标准是语句的可证实性。

而日常语言学派认为日常语言本身是完善的,哲学混乱产生的原因是哲学家们背离了日常语言的实际使用,通过研究日常语言在具体语言环境中的应用,就能消除哲学中的混乱,该学派认为没有必要建立人工语言系统;他们强调对日常语言进行语义分析,主张研究日常语言本身及用法。其代表人物有维斯顿、赖尔、后期的维根斯坦、斯特劳森、奥斯汀等。

二、逻辑经验主义的语义真值研究

从19世纪末到20世纪80年代,在逻辑语义学中流行的“意义等价于真值条件”的静态语义观。这种观点的研究者们大多是数理逻辑学家,他们一般使用经典数理逻辑(主要是命题逻辑与谓词逻辑)和集合论的方法去分析自然语言的意义,研究面向的是自然语言,但不是自然语言的全部,只是研究其中的陈述句。该学派认为那些可使一个语句为真的条件就是该语句的意义,理解句子的意义就在于获取它的真值条件。即

S is true iff p.

S代表某个句子,p代表句子的真值条件,iff(if and only if)是充分必要条件。例如:“Snow is white”is true iff snow is white

在这里,当我们说snow is white时,我们是对语言外的世界作出陈述,谓词“white”描述的是世界的性质;而当我们说“‘Snow is white'is true if and only if snow is white”时,我们是对“snow is white”这个句子做出陈述。谓词“true”是对该语句的描述,因此是个语义概念。因此虽然“S is true iff p”作为真理定义在内容上是恰当的,但这种表述形式却是一种悖论[2](P129)。

此外,真值条件逻辑语义学,只是孤立地分析一个句子,没有语境的支持,有时候是不会得出语句的真正含义的。这种语义观将语言表征与世界之间关联的意义看作是静态的关系。这一观点持续了近一个世纪,不过,逻辑语义学的开创者们如弗雷格和维特根斯坦等,对那些他们无法处理的问题,还是坚持一种开放的视野。

三、从日常语言学派的语境观到格莱斯的会话逻辑

日常语言哲学家揭示了当时形式逻辑的局限,反对用表达力不强的逻辑系统来描写自然语言运用中的丰富内容,但并非否定逻辑研究的重要性。

维根斯坦后期提出了“语言游戏论”,把语言看作是一种活动。一个词的意义就是它在语言中的用法。英国日常语言哲学派继承和发展了维根斯坦的后期思想,认为不需要构造理想的人工语言,而要去研究日常语言的各种实际用法。如该学派的斯特劳森(P·F·Strawson)提出了“预设”与“蕴含”的区别,他还特别强调了分析语言必须考虑语境。

作为日常语言哲学家,格莱斯对人工语言哲学理论和方法的局限性和矛盾性有着深刻的认识。1975年,格莱斯发表了《逻辑与会话 》,提出了“合作原则”和“会话含义”理论。在该文中他首先指出自然语言和形式主义的逻辑语言之间存在巨大的差异。在格莱斯看来,逻辑模式可分为形式主义和非形式主义两大类型,前者就是人工语言符号。他认为通过形式手段建立人工语言,用逻辑真值条件来根除日常语言中的模糊与歧义现象,从哲学的角度看是不适当的;日常语言中大量的言外之意以及联想意义、情感意义等引申意义也是形式手段所无法解释的。形式主义者的错误在于没有考虑到语言使用的语境因素,孤立地研究语言的意义。

格莱斯所关注并试图揭示的就是体现在自然语言本身的逻辑,即会话中的逻辑,也称为会话逻辑。尽管格莱斯的理论后来更多地被作为一种语用学理论来研究,但就其产生的理论背景来说,原本是作为一种哲学分析活动的逻辑模式而发展起来,应该是语用逻辑的一部分。

语用逻辑学在本质上是现代自然语言逻辑学,它的研究对象是各种语用因素尤其是语境、语感、预设和言语行为等与逻辑思维的联系。如语用主体如何通过语言有效交际与认知;语境是如何影响语言的表达和理解的;语言的表达和理解是如何逻辑地关联起来的;特定话语结构和内容在语境中是如何必然生成的[3](P61-63)。格莱斯隐涵理论改变了以往真值条件和逻辑符号在语言意义研究中的垄断地位,将语义研究置于实际交际的语言环境中,很显然这是意义研究的一大进步,因此会话隐涵的推理过程具有逻辑属性。

四、隐涵理论

格莱斯认为日常会话中的话语所传达的意义可分为两个部分:一是言说内容或语义蕴涵即话语的字面意义;二是话语隐涵或语用含义即话语的言外之意。对于话语的言说内容,格莱斯没有做出严格的说明。我们从

(1a)Rob is riding on a horse.可以推导出

(1b)Rob is riding on an animal.

(1c)Rob is riding on something.

(1d)Rob is doing something.

(1b)、(1c)、(1d)都是从语句(1a)自身推导出来的,它们都是语义蕴涵命题。

再看下面例子:

(2a)不会是美国。

(2b)古巴队将获得冠军。

(2a)并不蕴涵(2b),也就是说,我们不能从(2a)自身推导出(2b),但在特定的语境中,是可以从(2a)推导出(2b)的,这样(2b)就是(2a)的语用含义即隐涵内容。

假定有两个排球迷在讨论世界杯女子排球赛,当时形势已经明朗,冠军不是美国队就是古巴队,而古巴队的精湛球技给人的印象更为深刻。在这一特定语境中,甲说了(2a),已说了(2b),这实际上有一个语言推理过程,即

或者美国队将获得冠军,或者古巴队将获得冠军。

不是美国队获冠军;所以,古巴队将获冠军。

这一推理的逻辑形式是:

(p∨q)∧﹁p→q

(2a)和(2b)似乎是两句毫不相干的话,由于语境的作用,使它们具有了推导关系。他们不是语义蕴涵,而是话语隐涵。可以看出语义蕴涵不依赖于语境,而话语隐涵依赖语境。

从以上可以看出,说话人和听话人之间必须有以下3个方面的共有知识,才能实现正常交际:

(一)语言知识,或者说一种语法知识。在甲、乙两人观看排球赛时的对话中,乙必须懂得甲所说的“不是美国”是个省略句。首先“美国”是代理省略,省略了“女子排球队”;其次是省略了谓语“将获冠军”。如果不熟悉这种语法,(2a)就是一句莫名其妙的话。

(二)非语言知识和信息,或者说一系列百科知识。两位观众如果只有共同的语言知识,仍不能实现准确交流,他们还得有排球比赛和本次比赛情况的共同知识,甚至还要有其他知识。

(三)推理规则,或者说一种逻辑。就上例来说,那个选言推理否定肯定式,则应是交际双方所共有的。

根据这些共有因素,一个语句所传达的信息就可以分为两种情况,一种可以用纯粹的语言规则推出的一组命题,即语义蕴涵;另一种情况是从所说的语句以及交际双方共有的非语言知识和推理规则才可以推出的一组命题,即话语隐涵。格莱斯将话语的隐涵(即隐涵内容)作了分类。他首先区别约定隐涵(conventional implicature)和非约定隐涵(unconventional implicature)。大致说来,话语的言说内容就是通常所说的真值条件内容[4](P438)。话语的约定含义,就是根据话语中的词语和句子的约定意义得出的隐涵。

让我们再看《逻辑与会话》中的一个例子:

(3a)他是英国人,因此它是勇敢的。

根据语词和语句的约定规则,(3a)这句话的意义是:

(3b)他是英国人∧他是勇敢的。

(3c)他是勇敢的这一情况是他是英国人这一情况的后果。

在格莱斯看来,(3b)是(3a)这句话的语义蕴涵即言说内容,而(3c)则是(3a)隐涵内容。

上面(3a)这一句话有隐涵(3c),而(3c)是根据(3a)中词语“因此”的约定意义得出的隐涵,因而是(3a)的约定隐涵。

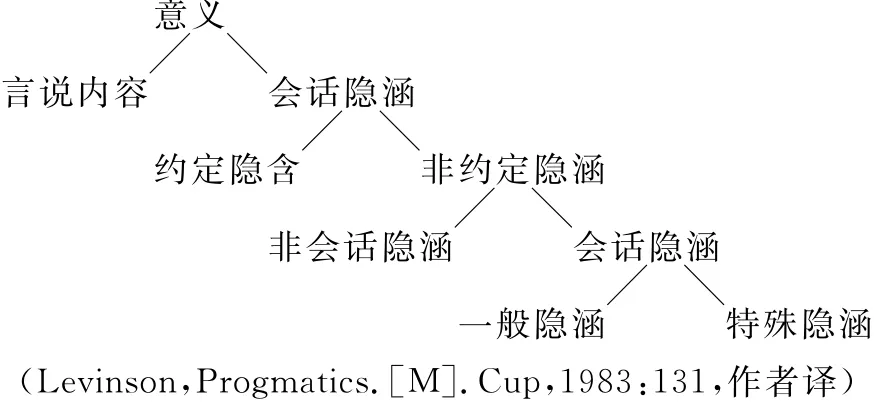

话语的言说内容和约定隐涵都被看做是话语的约定意义。但言说内容是话语的约定意义中的真值条件的内容,而约定隐涵则不是。话语的非约定隐涵,就是话语的约定隐涵之外的隐涵,是由于词语或句子的约定意义而得出的隐涵即言外之意。格莱斯把非约定隐涵区分为会话隐涵和非会话隐涵,他对意义的区分可以用下图表示:

格莱斯的隐涵理论,主要讨论非约定隐涵中的会话隐涵。

根据格莱斯提出的会话逻辑,会话隐含意义不能仅根据经典形式逻辑蕴涵关系推导获得,还需参照合作原则和会话准则才能推出。格莱斯认为在通常情况下人们的谈话在一定程度上会沿着至少一个彼此都接受的目的或方向发展。这种目的或方向可能一开始就很明确,也可能不明确,但可能随着交谈的进行而逐渐变得明朗。为了使交际顺利进行,交际双方首先须共同遵循一些基本原则,使话语朝着交际双方意会的方向发展。这就是格莱斯提出的“合作原则”。他还将合作原则划分为四个准则“量的准则”、“质的准则”、“关系准则”和“方式准则”,每个准则由若干个次准则组成。在交际过程中,说话者会有故意违反这些准则的情况。说话者这样做是为了传递会话隐涵。会话隐涵指的是因说话人遵守或违反合作原则中的某项准则而由听话人结合语境或背景知识所推导出来的超出言说内容本身意义的意义。格莱斯的语用推理和逻辑、语义推理不同是会话隐涵有它自己的五大特征。这就是:可撤销性(cancellability)、不可分离性(nondetachability)、可推导性(calculability)、非规约性(non-conventionality)以及不确定性(indeterminacy)[4](p301)。

五、语用逻辑的推导模式

格莱斯的会话隐涵的推导过程是以合作原则为基础,隐涵意义的产生与是否遵守或违反其中的某项准则有关。在《逻辑与会话》一文中,格莱斯对他的隐涵意义推理过程从会话准则的遵守与违反的角度进行了描述:“一个说话者S说出话语p(话语p隐涵了话语q)隐涵话语为q,当且仅当

(Ⅰ)S被假设是遵守合作准则的或至少是遵守合作原则的,

(Ⅱ)要是S说话语p不和(Ⅰ)矛盾,就要求假定S为q,

(Ⅲ)S认为(并且S料想听话者 H认为S认为):听话者H有能力推导出或直观地了解(Ⅱ)。”

例:

A和B谈论他们在银行工作的朋友C

A:How is C getting on in his job?(C最近工作情况怎样?)

B:Oh,quite well,I think.He likes his colleagues,and hasn't been to prison.(哦,我看很不错,他喜欢他的同事,也还没有进监狱呢。)

在B的回答中的后一句话与A的问题无关联性。格莱斯对上面对话的逻辑推导过程是:(Ⅰ)B的回答中“他还没有进监狱”明显违反了关联准则。但是我们没有理由认为B不是遵守合作原则;(Ⅱ)在这种情况下,当且仅当听话人假定B认为“C人品不好”时,听话人可视这种无关联为表面现象;(Ⅲ)B知道听话人有能力推断出(Ⅱ),因此B的回答具有“C人品不好”的会话隐涵。

有人认为合作原则往往是违反逻辑规则的。这种看法并不正确。这种看法是由于他们只考虑话语命题内容的字面意义的真假性,并且将真假性与逻辑性相混淆,而不考虑这种话语作为语旨用意及透过字面意义所表达的话语意义以及说话者在一定的语境中所要传达给听话者的真正意思。

像隐喻“你是我咖啡中的奶油”(You are the cream in my coffee)这样的例子,典型地包含着假命题,违反了质的准则。首先,格莱斯理论强调命题内容与语旨用意的区别,用F(p)形式中的F与p的区别(自然,也要考虑二者的有机联系),从这句话的语旨用以与命题内容的总体即F(p)来看,它遵守了同一律、矛盾律、排中律等等,因此并无违反逻辑之处。

因此,我们可以这样认为,语用逻辑推理过程,也就是对真实隐涵的理解过程,必须考虑语境因素,其中包括说话者S、听话者H、时间环节t、说话者所处的地点以及其他诸多因素[5](P439)。说话者S往往不将说话者的真实意思直接说出,要听者在此运用推理的方法从话语的字面意义推出他的隐涵意义。隐喻如此,夸张、反语及其他违反合作原则的会话也是如此,对他们的检验不能只看命题内容的字面意义的一部分,还要看作为语言行为的整体,这是关键所在。

六、隐涵理论意义及存在的问题

格莱斯会话隐涵理论旨在说明言语交际中说话人如何能够传递比其言说内容更加丰富的意思。试图从逻辑的角度讨论推理在言语交际中的作用,结合语境运用逻辑推理的方法去分析日常语言中意义的产生、运用和理解。这一理论的提出打破了长期以来哲学中意义的研究就是语义真值推理研究这一观念,形成了自己的“使用”意义理论,促成了现代语用学走向成熟,奠定了语用逻辑研究理论,但他同时也有自身的不足和不完善。

格莱斯对话语的言说内容和约定隐涵的区别,没有做出严格的说明。即使把言说内容解释为真值条件的内容,但真值条件的内容也可有不同的理解。格莱斯从“他是英国人,因而他是勇敢的”推导出“英国人是勇敢”这样一个约定隐涵,但同时这个约定隐涵也是这句话的言说内容,因而也是这句话的真值条件内容[5](P441)。

格莱斯所讲的合作准则,都是关于陈述句话语的合作准则,没有考虑关于疑问话语和命令话语的合作准则以及他们的会话隐涵,因而适用范围较窄;格莱斯并没有将交际双方共有的语境和交际背景知识列入产生会话隐涵的必要条件中。如果没有交际双方动态互明语境和交际背景知识作为必要条件之一,就会使得一些会话隐涵没有被听话人理解或推导出来,只能停留在潜在会话隐涵阶段,从而可能产生语用失误并导致交际失败。

七、结语

格莱斯把哲学逻辑的方法以最普通的方式融入了对会话一般前提的探讨。他在此基础上提出的会话隐涵理论、合作原则及其准则,给我们展示了逻辑推理在会话研究中的应用、可行性和前景。借助这种语用逻辑方法,许多比较模糊的交际现象的描述就可以不同程度地具体化、条理化乃至形式化。同时,运用当代逻辑学知识探讨会话隐涵,也将为会话隐涵的多维研究提供更多途径。

[1]许汉成.格赖斯会话隐含理论:背景、成就与问题[J].外语研究,2001,(2):41-43.

[2]束定芳.现代语义学[M].上海:上海外语教育出版社,2000.

[3]张春泉.基于语用逻辑的术语标准化问题[J].浙江社会科学,2008,(6):61-63.

[4](美)马蒂尼奇.语言哲学[M].牟博,杨音莱,韩林合,等,译.北京:商务印书馆,2004.

[5]周礼全.逻辑—正确思维和有效交际的理论[M].北京:人民出版社,1994.