基于语块的二语听力理解认知模式探析

曾庆敏

(重庆交通大学 外国语学院,重庆 400074)

1.引言

听力理解能力的高低是评判二语习得效果的重要指标之一。然而,二语学习者的听力水平无论是在词汇、句子还是语篇方面都存在着不同程度的问题。虽然广大教学工作者对此话题也在进行着孜孜不倦的探索,但以前的研究主要停留在对听力理解困难的描述和听力策略的应用(孙莉、李景泉,2008;蔡薇、吴一安,2007;方岚,2008等)。随着心理语言学与认知语言学的兴起,认知在二语听力理解中的作用引起了国内研究者的注意(王立非、张大凤,2006;党争胜,2009等)。相关研究逐渐由对听力过程的外部描述转向对其内在认知机制的探索。在这一导向下,很多研究者将语块①对语块现象的系统研究至少可追溯到Jespersen于1924年使用的“程式语”一词。之后的几十年,学者们从自身的研究目的出发,提出了不同的名称,如:“词汇化的句干”、“多次语块”、“多词项”、“(预制)语块”。根据Wray(2002:9)的统计,学术界对语块的叫法不只50种,至今也没有一个公认的名称。本文不讨论这些不同名称之间的具体差异,只专注于语块这一现象本身。②根据Goldberg(1995),构式——由符号结构组成的联合体(形义配对)——才是语言的基本单位。苏丹洁和陆俭明(2010:557-567)进一步指出,由于每个构式都由语块构成,语块是构式的构成单位。且不论“语块”是否一定比“构式”更为基本,此处用“语块”一词或许更具有涵盖力。作为听力理解的基本单元对此问题从不同角度和不同层面展开讨论。然而,现存的相关研究大多都存在如下问题:对语块之于听力理解的作用范围界定不明确;对语块在听力理解过程中的作用方式的论述过于局域和零散。由此,笔者认为有必要更系统地从理论上论证语块对二语听力的意义,挖掘其认知机制,为研究者全面探讨使用语块策略进行二语听力教学提供参照框架。

2.听力理解的认知模式分析

2.1 听力理解认知模式研究概述

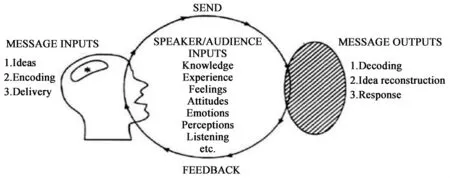

加深听力理解过程的了解对教学有着重要启示意义(Vandergrift,2007)。要探索语块在听力理解过程中的认知模式,首先得了解听力理解的认知过程。认知心理学家Anderson(1985)将听力理解过程划分为三个相互联系而又循环往复的过程:感知(声音被变成语言表征)、分析(语言表征被转化成意义表征)和运用(理解者将信息的意义加以运用)。可见,听力理解并不是一个单纯的信息输入过程,而是一个输入和输出同时作用的过程。并且,在输入和输出之间,大脑所进行的活动涉及到注意、记忆、思维、分析、迁移和语际语 (interlanguage)的形成等多个认知步骤(翟丽霞、陈艳,2005)。Ross(1989:213)提出的听力交际模式较能体现这种认知复杂性(图1):

图1

该模式清晰地展示了听者与材料在整个听力理解的输入与输出过程中的交互。此外,该模式还说明听者在听力理解的认知心理过程中既要有语言知识也要有语言外知识:语言知识使听者有可能进行解码,了解所听材料的显意 (explicature);而语言外知识则可帮助听者理解显意之外的寓意(implicature)和命题态度 (propositional attitude)等信息(蒋严,2001)。

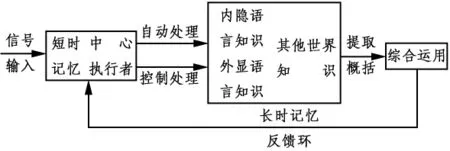

再结合Atkinson&Shiffrin(1968)的记忆信息三级加工模式,朱正才和范开泰(2001)将听力过程中的“记忆”这一重要因素加以考虑,提出如下信息处理模式:

图2

针对该模式,朱和范(2001)作了如下说明:首先,外部语言信息进入“短时记忆系统”,对信息的处理主要由“中心执行者”完成,中心执行者位于短时记忆系统之中。同时这些输入信息与长时记忆中的过去经验发生“连接”作用,经过“提取”和“概括”形成一个对输入信息的“综合”的理解。整个过程是一个闭环系统,有关处理中的成功或错误的信息“反馈”到控制中心,如有必要,由控制中心进行再处理。

2.2 听力理解的认知模式新解

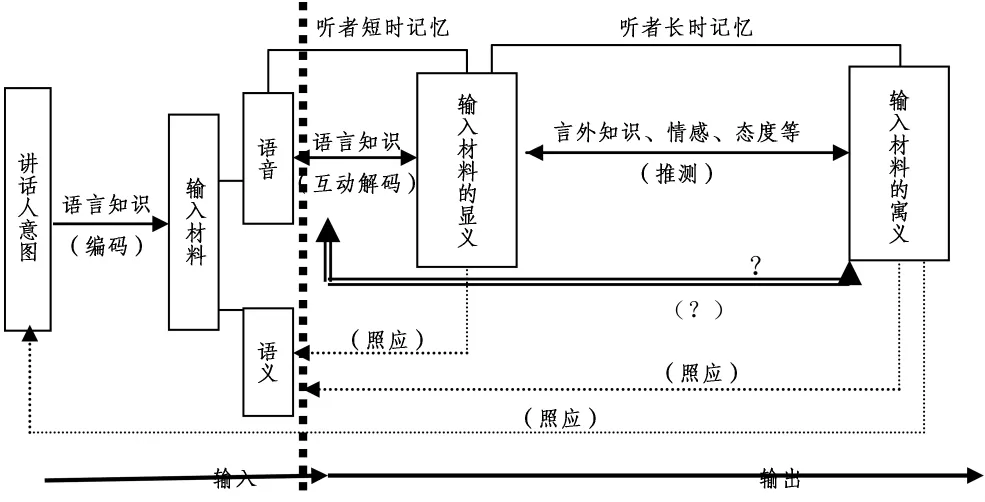

从上述介绍可看出,前人对二语听力认知模式的研究成果至少包含如下两方面内容:其一,记忆与听话人知识在听力理解中起着重要作用;其二,听力理解是听话人与输入材料互动的结果。对于第一点,笔者认为它是对听力理解过程的真实反映。而对于第二点,笔者认为尚不全面:如果听力理解仅仅是听话人与输入材料互动的结果,那么由于听话人在语言知识、语用能力、思维能力、背景知识、情感态度等方面都存在着不同程度的差异,不同听者即使面对相同的听力材料也不可能达成共识性理解,因而听力理解的结果一定是弥散的;即便排除听者间的个体差异,由于听话人本身的情感态度等因素总是随着时间、地点、情景的变化而变化,所以对输入材料的理解也是变化的,那么这种单纯互动听力理解的结果自然也是不确定的。如此看来,单方面强调听话人的识解(construal)在听力理解中的作用,容易偏离输入材料本身,从而误解讲话人意图。而这既与听力理解的目的论相悖,也与现实中听力理解的成功范例相矛盾。因此,要能成功进行听力理解,一方面要以听话人与输入材料之间的互动为手段,而另一方面也要注意以把握输入材料本身的意义为导向,以理解讲话人的意图为旨归。图3①此图为笔者结合朱正才和范开泰(2001:41-46)提出的记忆信息处理模式与本小节分析所作。中的双向实箭头体现了这种互动,而单向虚箭头则体现了听话人的识解对输入材料意义乃至讲话人意图的回归:

图3

此图较为系统地展示了听力理解的认知过程。首先,讲话人将自己所要表达的意图通过语言知识编码为“音义一体”的语言材料,以语音的形式传给听话人。此时,听话人要理解说话人的意图(或输入材料的寓义)至少有两条路线可供选择:路线一(间接路线,如单线双箭头所示)——通过自己所掌握的语言知识与语音信息的互动来对输入材料进行解码得到“输入材料的显义”,然后再在自身的言外知识、情感和态度等因素与“输入材料的显义”互动的基础上得到“输入材料的寓义”;路线二(直接路线,如双线双箭头所示)——通过自己与语音信息进行互动,直接获得“输入材料的寓义”。在整个听力理解过程中,听话人的理解应照应输入材料本身,向讲话人的意图无限逼近。

3.语块与二语听力

3.1 语块在二语听力理解中的重要地位

图3展示了听力理解过程中两条可能的认知路线。我们的疑惑是:路线二(直接方式)是否成立?如果成立,这一路线又是依靠听话人的哪方面知识,通过什么操作完成的,也就是说路线二中的两个问号分别代表什么?这两条认知路线有什么区别与联系?它们对我们进一步探索听力理解的认知模式有什么启示?

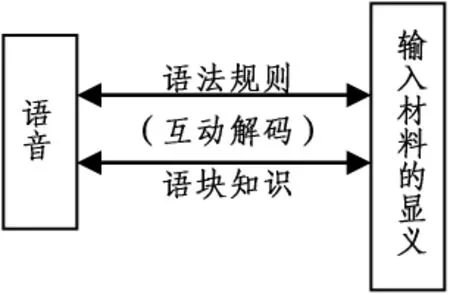

笔者尝试着从路线一入手来逐步解开以上疑惑。在路线一的第一步中,听话人对输入材料进行解码用到了语言知识。那么,什么是“语言知识”?对语言知识的本质、内容、来源的研究取得的共识较少(刘小涛,2009):在生成语法②Lakoff和Johnson在《体验哲学——基于身体的心智及对西方思想的挑战》一书中将认知科学分为第一代认知科学(基于英美分析哲学和先验哲学)和第二代认知科学(基于体验哲学)。两代认知科学对“语言知识”有着不同理解。中,语言知识被刻画为一个能给语言表达式赋予结构描写的规则和原则系统,也就是大脑初始状态下的UG和稳定状态下获得的特定语法 Ss③根据Chomsky(2002),UG是天赋观念 (innate ideas),Ss则刻画了知道一门语言的说话者所具有的语言知识。;而根据 Goldberg(1995),构式——由符号结构组成的联合体(形义配对)——才是语言的基本单位。由于每个构式都由语块构成,语块是构式的构成单位(苏丹洁、陆俭明,2010),所以二语习得在很大程度上就是构块④有二语习得研究也证实,二语习得从习惯用语开始,遵循“惯用语→低域模式→构块”这样一个发展路径(Doughty&Long,2003)。的习得。简而言之,两代认知语言学的语言知识观分别强调“语法规则”和“语块知识”。也就是说路线一的第一步是听话人通过“语法规则”或/和“语块知识”对语音信息进行解码。

图4

这两种解码方式谁优谁劣?图3展示了听话人的“短时记忆”在这一阶段发挥的作用,因此,听话人通过两种不同方式所能处理的信息量①Miller(1996:297-308)通过实验指出:人脑的短时记忆容量是“7±2”个单位,每个单位容纳的信息量取决于输入信息本身的特征和人们对信息的熟悉程度。可作为其重要的比较标准。由于使用“语块知识”进行听力理解时是以语块为记忆单位的,而语块是一串预制的连贯或不连贯的词或其它意义单位(Wray 2002:9),所以,以词为记忆单位的基于“语法规则”的听力理解在相同时间处理的信息量自然相对较小。如此看来,语块在听力理解中有其重要的作用。

由于语块具有较为固定的语法结构限制、稳定的搭配意义和特定的语用环境,融合了语法、语义和语境的优势(段士平,2008),以语块为单位把握输入材料就完全有可能跳过语义环节直接进入语用推测环节。那么,使用语块策略进行听力理解时就有可能跳过路线一中“输入材料的显义”这一环节,从而得到路线二。这样,路线二中的“?”其实就是“语块知识”,而“(?)”则应是“推测”。

试比较这两条线路,不难看出路线二在听力理解过程中有着明显优势。实质上,这种优势反映的是基于语块知识的听力理解和基于语法规则的听力理解这两者之间的差别。换言之,较之于语法规则,语块知识在听力理解的具体过程中更显优势。

3.2 基于语块的二语听力认知模式

语块在听力理解中的地位到底有多重要?就路线一而言,能否用语块知识完全取代语法规则来进行听力理解,从而将路线一的两种可能性合二为一?如果可行,再加之部分语块只是语音与语用义的结合体,那么能否省去路线一中的“输入材料的显义”这一环节,从而将路线一归入路线二?要解答上述问题,首先就得弄清楚语块在听力理解中起作用的具体方式,也就是要弄清楚语块在听力理解中的认知模式。

3.2.1听力理解中语块的基本特征

语块有多种称谓,其原因之一就在于它有多种特征。那么,这些特征中最基本的是什么?听力理解过程中语块的基本特征又是什么?为了找到答案,笔者对国外学者的相关研究作了梳理。Pawley&Synder(1983)等主要研究其形式特征,同时也考虑其包含的社会文化成分;Nattinger&DeCarrico(1992)等主要关注语块的形式特征,同时兼顾其语用功能;Moon(1997)等对语块的研究既包含其形式特征也包含其语篇功能特征;Wray(2002)等的研究主要考虑语块的形式特征和语块使用者加工语块信息的心理特征;王立非和张大凤(2006)等从语料库数据驱动的角度出发,主要研究语块的形式特征;段士平(2008)提出可以从语块的三个重要特征对其加以界定和区分:语块共现的频率性、语块储存和提取的整体性、语块可记忆的韵律性。

在综合前人研究的基础上,徐泉(2010)认为从外语教学的角度来考察语块研究,需考虑以下方面:(1)结构形式特征(多词组合的词汇语法结合体);(2)意义特征(作为一个整体表达意义);(3)功能特征(构成句子的基本单位或表达特定的交际功能);(4)语言使用时的心理特征(作为整体存储和提取)。其分析既能展现前人在此领域的主要研究成果,又能抓住语块本身最基本的特征。以之为基础,再考虑到听力理解的具体情况,笔者将语块的基本特征归纳如下:整体语音单位;整体意义单位;整体表达特定的语用功能;整体心理现实性。

3.2.2语块在听力理解中的认知模式

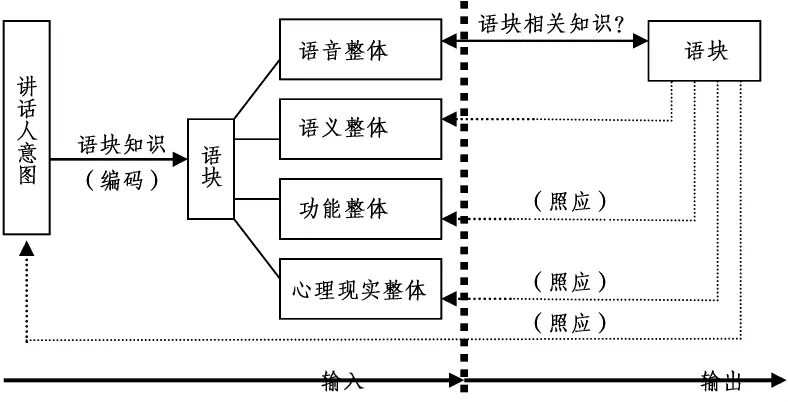

以上文对听力理解过程中语块的基本特征所作的概括为基础,再结合图3与图4对听力理解认知过程的分析,可得图5以展示语块在听力理解过程中的认知模式。

讲话人将其表达意图编码为语块,以语音整体的形式传给听话人,听话人与所接收到的语音信息互动,完成听力理解:语音信息激活听话人的“语块相关知识”,调动心理词库中的语块,实现对语音信息的重新编码。为了准确理解说话人、听话人在此过程中所重新建构的语块必须尽量照应输入语块,力争还原输入语块所具有的“语义特征”、“功能特征”和“心理现实性”,向讲话人所要表达的意图无限逼近。

图5

由于语块本身就是词汇和语法的结合体,而且语块中可能既包含语义成分也包含语用成分,所以基于语块的听力理解可以减少心理处理的步骤,减少心理处理的负担,使听力理解更加容易,也更加快速。问题是,听话人在力图重现输入语块这一过程中所用到的“语块相关知识”是什么?首要的当然是语块辨音知识①根据郭瑞芝(2003:56-58)等,听的能力在很大程度上是一种辨音的能力。。此外,如果要达到最佳解码效果,最好是听话人具有所有输入材料中所含语块的一切相关知识,但这明显超出了人类的认知能力。那么,听话人到底需要具有什么样的“语块相关知识”来处理人类有限的认知能力与语块无限的数量之间的矛盾?不妨尝试性地采用如下方案进行解决。

方案一,高频语块。要掌握大量语块,首要的选择自然是学习尽可能多的语块。根据Ellis(2002:143-188),学习语言就是在语言表征之间建立联系,而联系的加强靠的是输入类型频率(type frequency)和练习频率(law of practice)。所以,听话人既然不可能学习无穷尽的语块,那么所能做的就是学习高频语块,并反复练习。所以,对听力理解而言,听话人要通过大量高频语块的反复刺激来提高听力理解能力。频率在语言输入中的作用是显而易见的,但它也有不能解决的问题,比如很多内容只出现一次的问题(Bley-Vroman,2002:209-213)。而且,输入频率只是输入所需具备的诸多特征之一,其它因素如输入强度、凸显度、时间分布、新颖度等等也决定着输入效果(文秋芳,2003)。因此,高频语块只是“相关知识”组成成分之一。

方案二,相联语块的承继关系知识。高频语块并不能代替低频语块或是只出现一次的语块,所以有必要通过已知的语块来把握未知的语块,而这就得探讨语块之间的关系。语块间的关系归根结底还是构式间的关系。Goldberg(1995)将这种关系阐述为语义上和句法上相联的构式之间存在着的承继联接:构式A是构式B存在的理据,当且仅当B承继A的特征。进而,她分析了四种主要类型的承继联接:多义(polysemy)联接、隐喻扩展(metaphorical extension)联接、子部分(subpart)联接和实例(instance)联接。因此,在听力过程中,如果听话人既能掌握部分高频语块,又能掌握语块之间的承继关系,其涵盖的语言内容必然大幅度增加,从而达到对输入材料更好的理解。

方案三,语法规则。通过方案二对方案一的补充,听话人能掌握的语块量可以大幅度增加。然而,方案二本身的不足之处也是显而易见的:能由已知语块推测的未知语块仅限于在语义上或句法上②大多数认知语言学家认为句法是受语义驱动的,因而此处所讲的语块间的句法联系实质上是语义联系的副产品。与其相联的语块,所以仍然不能彻底解决Bley-Vroman(2002)提到的很多内容只出现一次的问题。要扩大对语言内容的涵盖量,要更好地应对千差万别的输入材料,听话人还得求助某种更具有生产性的知识——这恰恰就为语法规则留下了一定的空间。事实上,一些认知语言学家,如石毓智(2004:21-33),就曾指出认知语言学忽略了语法系统对认知的作用。

方案四,语块的相关文化知识。通过方案三对语法规则重要性的强调,听话人能掌握的语块量再次增加,也再次提高了对输入材料的理解能力。然而,仍有两个问题需要解决:不常出现,而且不符合语法规则,但又真实存在的语块如何理解;语块的丰富内涵如何理解。此时,相关的文化知识就显示出了它的独特功效。美国著名语言学家Sapir(1985)曾指出:“语言不能脱离文化而存在,不能脱离社会继承下来的各种做法和信念。”陈吉棠(1999:6-10)也谈道,不同的文化往往导致词的感情色彩和联想意义不同,而语言句子的组成以至语篇的结构都是人的思维的逻辑组合和思想特征的反映。

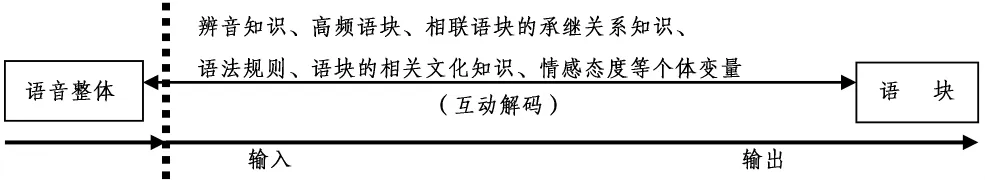

通过上述分析,基于语块的听力理解所需的“语块相关知识”至少应该包括:语块的辨音知识、高频语块、相联语块间的承继关系、语法规则和语块的相关文化知识。此外,如图3所示,属于个体变量的听话人情感、态度等因素也可能对听力理解的过程与效果产生影响。因此,图5中从“语音整体”到“语块”这一过程可详化如下(图6):

图6

4.结语

本文立足于认知研究的大背景,对语块在二语听力理解中的地位予以界定,发现:基于语块的二语听力理解有其自身的认知规律;基于语块的听力理解较之于其它(特别是基于语法规则的)听力理解策略而言有明显优势;在使用语块策略进行听力理解时,不能忽视其它策略的作用,否则容易造成理解上的偏差甚至失败。当然,语块策略下的听力理解所涉及的相关因素实质上可能远远超出本文所提及的内容,而且每一因素本身也可看作一种变量。所以,要对此话题有更深层次的理解,研究者还任重道远。

[1]Anderson,J.R.Cognitive Psychology and Its Implications[M].New York:W.H.Freeman,1985.

[2]Atkinson,R.C.& R.M.Shiffrin.Human Memory:A Proposed System and Its Control Processes[M].New York:Academic Press,1968.

[3]Bley-Vronman,R.Frequecy in Production,Comprehension,and Acquisition[J].SSLA,2002(24):209 -213.

[4]Chomsky N.Knowledge of Language:Its Nature,Origin,and Use[M].北京:外语教学与研究出版社,2002.

[5]Doughty,C.& M.Long.The handbook of Second Language Acquisition[M].Blackwell,2003.

[6]Ellis,N.C.Frequency Effects in Language Processing:A Review with Implications for Theories of Implicit and Explicit Language Acquisition[J].SSLA,2002(24):143 -188.

[7] Goldberg,A.E.Construction:A Construction Grammar Approach to Argument Structure[M].Chicago:University of Chicago Press,1995.

[8]Lakoff,G.& M.Johnson.Philosophy in the Flesh—The Embodied Mind and Its Challenges to Western Thought[M].New York:Basic Books,1999.

[9]Miller,G.A.The Magical Number Seven,Plus or Minus two:Some Limits on Our Capacity for Processing Information[J].Psychology Review,1996(16):297-308.

[10]Moon,R.Vocabulary Connections:Multiword Items in English[C]//Schimitt,N.& M.McCarthy.Vocabulary:Description,Acquisition,& Pedagogy.Cambridge,UK:Cambridge University Press,1997.

[11]Nattinger,J.& J.DeCarrico.Lexical Phrases and Language Teaching[M].Oxford University Press,1992.

[12]Pawley,A.& F.Synder.Two Puzzles for Linguistic Theory:Native-likeSelectionsand Native-like Fluency[C]//Richards,J.& R.Schmidt.Language and Communication.London:Longman,1983.

[13] Ross,R.Speech Communication [M].New Jersey.Prentice Hall,NC,1989.

[14]Sapir,E.语言论——言语研究导论(中译本)[M].北京:商务印书馆,1985.

[15]Vandergrift,L.Recent Developments in Second and Foreign Language Listening Comprehension Research [J].Language Teaching,2007(40):191 -210.

[16]Wray,A.Fomulaic Language and the Lexicon[M].Cambridge:Cambridge University Press,2002.

[17]蔡薇,吴一安.第二语言听力理解中的词义推断研究[J].外语与外语教学,2007(7):1-5.

[18]陈吉棠.文化因素与英语听力[J].外语电化教学,1999(2):6-10.

[19]党争胜.认知心理视角下的听力教学策略[J].外语学刊,2009(5):179-182.

[20]段士平.国内二语语块教学研究述评[J].中国外语,2008(4):63-74.

[21]方岚.建立外语听力困难的诊断指标体系——一项基于中国英语学习者的实证研究[J].外语电化教学,2008(5):51-56.

[22]郭瑞芝.语言学:语音与听力玄机透视[J].外语与外语教学,2003(3):56-58.

[23]蒋严.语言水平测试中理解型试题的语用考察[J].现代外语,2001(1):44-53.

[24]刘小涛.作为语言知识的语法规则系统[J].自然辩证法研究,2009(11):40-45.

[25]石毓智.认知语言学的“功”与“过”[J].外国语,2004(2):21-33.

[26]苏丹洁,陆俭明.“构式—语块”句法分析和教学法[J].世界汉语教学,2010(4):557-567.

[27]孙莉,李景泉.大学英语学习者中介语中的听力理解策略使用模型[J].解放军外国语学院学报,2008(6):49-53.

[28]王立非,张大凤.国外二语预制语块习得研究的方法进展与启示[J].外语与外语教学,2006(5):17-21.

[29]文秋芳.频率作用与二语习得[J].外语教学与研究,2003(2):151-154.

[30]徐泉.外语教学研究视角下的语块:发展与问题[J].中国外语,2010(2):75 -109.

[31]翟丽霞,陈艳.认知心理学框架下的二语习得过程分析[J].外语学刊,2005(1):101-105.

[32]朱正才,范开泰.语言听力理解能力的认知结构与测试[J].语言教学与研究,2001(3):41-46.