民国时期的中师合并与分离

陈学军

(南京师范大学教育科学学院,江苏南京 210097)

民国时期的中师合并与分离

陈学军

(南京师范大学教育科学学院,江苏南京 210097)

基于“利用”、“自由”和“效率”等理念,在壬戌学制改革和大学区制试验的推动下,1920年代前后出现了中学与师范合并设置的情况。但中师合并不仅未解决中学普通教育不良的问题,还制约了师范教育的发展,并造成了学校行政方面的压力。因此,自1920年代后期始,主张师范独立的声势日益强大,并最终于1930年代初促成了中师分离。中师合并与分离的过程,有助于我们思考制度良莠与努力程度、模仿国外与立足本土、下行改革与上行改革、教育问题与管理问题的关系。

民国;中师合并;中师分离

中师合并与分离,是指中学普通教育和师范教育合并设置与独立设置的情况。从最初实行中学与师范分别设置,到1920年代前后推动中学与师范合并,再到1930年代前后主张中学与师范独立设置,中师合并与分离成了民国时期中学教育发展的一个重要线索与特征。就此问题,教育学界尚无相对系统、翔实的梳理。本文的写作,一是为了弥补这方面的缺憾,二是希望从教育管理学的角度,思考民国时期中师合并与分离的几点启示。

一、中师合并的过程

中学与师范合并设置虽至民国时方才出现,但这样的想法却早在我国现代中学出现之初时就已经有了。1902年的《钦定中学堂章程》中便规定:“中学堂内应附设师范学堂,以造成小学堂教习之人。”只是后来颁布并实施的《奏定中学堂章程》,改变了《钦定中学堂章程》同时采用分校制和分科制的设想,而是完全采用分校制。1917年,教育部颁布的《酌定中学增设第二部办法》,第一次为中学与师范的合并设置提供了空间。该“办法”是采纳1916年全国教育会联合会议决的《中学教育改良办法案》的基础上出台的,其从救济不能升学中学生的角度提出,中学自第三年起可以设第二部,实施农业、工业或商业教育,以便中学毕业后志愿从事职业者选择学习。依此“办法”,中学第二部也是可以实施师范教育的。但就实际情形看,当时增设第二部的南高师附中、南菁中学、直隶省立第一中学、南开中学等学校,大多设置的是农、工、商等科。

实质性地推动民国时期中师合并的事件有两个:一是1920年代初期的新学制改革;二是1920年代后期的大学区制试验。就新学制改革看,1921年的第七届全国教育会联合会通过《学制系统草案》后,不少地方开始积极试验新学制,且大多倾向于在中学实施分科制,于普通科之外设置职业、师范等科,从而促进了最初的中师合并。譬如,中华大学附中改制试验的基本办法便是:在四年制的中学体制中,头两年注重基础知识和基本能力的培训;第三年实行文、实分科,分编为甲、乙组,侧重于专业知识和技能的培训;第四年复合甲、乙两组,再依据学业成绩或职业意向分编为普通、农、工、商、师范等若干组,为升学或就业进行定向培养。南京高师附中亦于1921年春讨论决定,为预备升学专门起见,设文理农工商业升学预备组,为毕业后服务社会起见,设职业教育及师范组。广东执信学校也将中学分为初、高级各三年。其中,高级先办普通、家政、师范三科。时任江苏省立一中校长的陆殿扬的统计表明,1922年新学制颁布之前,各省实施分科制的中学不断增加,且在他统计的49所实施分科制的学校中,有10所学校设置了教育科。[1]

1922年的壬戌学制明确提出:“初级中学施行普通教育,但得视地方需要,兼设各种职业科”,“高级中学分普通、农、工、商、师范、家事等科。”在此之后,更多的省区在施行新学制的过程中,拟采取改办、归并、新建等方式组建分科中学,由此出现了更多的中师合设的情况。譬如,浙江省计划将当时的第二至第十一省立中学、师范中学对应合并,改组为第二至第十一区高级中学,各设初级中学、高等师范科及普通科。安徽省决定“在安庆设立规模较大之试验式高级中学一所”,并要求该校“应分预备升学与职业两种课程,职业科内暂分师范与商业二种”。吉林省也提出,中学“高级分文、理、工、商、师范等科,单设一科或设数科”。[2]据统计,1922年时,全国有师范学校385所,到1925年时,则减少至301所。[3]师范学校数量减少的重要原因,即是因为不少师范学校改组或归并为中学师范科了。

南京国民政府成立后,决定在教育管理体制上采用大学院和大学区制,并于江、浙等省试行。大学区制的实施,涉及到学校的改组、归并等问题,顺此形势,并藉以“节省经费,集中学校行政”[4]的理由,江浙两省推行了“中师合并”制度。此后,又有他地群相仿行,从而使得壬戌学制出台后出现的中师并设情况进一步扩大。譬如,1927年时,福建省将第一师范学校、省立福州女子师范学校、省立女子职业学校、省立一中、省立二中、甲种商业学校等合并建立省立高级中学。同年,江西省亦将省立第一师范、第一女师和省立一中、二中、女中五所学校合并为省立南昌中学。至1930年时,全国各省市省市立中学有完全中师合并者,有中师合并复另设独立师范者,亦有完全中师分设者。(见表1)除了宁夏、青海、新疆、热河、西康、威海卫等省市外,全国中学师范科学生数为11575人,占中学生总人数的6.46%。[5]考虑到当时中学中,普通科学生数通常要超过师范科学生数的情况,可以推定,当年实行中师合并的中学的比例要远远高于6.46%。与此相应,1928年时,全国师范学校又从1925的301所,进一步减少到236所。[6]

综合地看,1920年代前后中师合并潮流的出现,主要是基于这样几种理念:其一是“利用”的理念。即强调中学教育应改变专为升学准备的立场,积极发挥“厚生利用”的功能。用当时流行的主张来说,中学能升学者,或不及十分之一,然而为学生升学的中学很多,为学生谋生的中学却很少,供求不相剂。[7]如此,就有必要改“普通中学”为“综合中学”,增设师范、职业等科。其二是“自由”的理念。可以发现,1917年“中学增设第二部”时,主要强调的是中学不升学者居多数的事实。而1919年之后,人们讨论中学分科问题时,更突出的是“适应学生个性”的价值。壬戌学制所确立的“分科选科”与“纵横活动”主义,正是为了增加中学教育的多样性与灵活性,以满足学生需要、便于学生选择。其三是“效率”的理念。1920年代后期,江浙等地试行中师合并制度的重要出发点即是,“节省经费,集中学校行政”。当时的一部分人相信,中师合并设置可实现资源共享,避免人、财、物等方面的双重投入。同时,教育行政也因为集中管理而增加效率。

表1 1930年全国各地中师分合情况

二、师范独立的要求

在每一个推进中师合并设置的阶段,都存在着质疑与反对的声音。中学增设第二部方案出台不久,京师中学会便基于“普通教育与职业教育有别”、“增设第二部难以推进职业教育且会适得其反”和“大多数中学不具备增设第二部条件”的理由,提出了反对意见。[8]壬戌学制出台之际,同样有人对中师合并表示质疑。余家菊便强调,综合中学改革会使单一中学所具有的“规模较小,办理者易于关注”,“性质单一,校风易于纯正”,“各校分立,个性易于发展”等利处丧失。[9]汪懋祖也基于“师范教育与普通教育体同而用异”等理由,主张“专设之师范学校,为师资训练永久之正宗机构;中学内附设之师范科,为暂时之代行机构;同地方有师范学校,中学内则不得再设师范科。”[10]与汪懋祖的观点相似,罗廷光认为,师范设立,绝对以“分布”为原则——能多设大规模的学校固好,否则亦宁愿校数增多,而不愿强事合并。[11]

不过,1920年代中期以前,反对中师合并的声音并不集中。中师合并成为中学教育争议的焦点,是从1926年开始的。庄泽宣等人的研究表明,民国前二十年师范教育研究主要集中在“政策与方针、乡村化问题、独立与合并、学制课程、参观实习、待遇服务、训练与进修”等主题上。其中,正是自1926年始,“独立与合并”成为最受关注的主题之一。[12]而问题讨论越激烈,往往越表明此前的中师合并主张的合法性遭到质疑。1927年,国民政府进一步推动中师合并制度时,一部分教育者更是将反对的言论转化为实际的抵制行动。罗廷光便曾回忆到:“1927年南京国民党政府荒谬地宣布撤销师范学校 (包括乡村师范),把它归并到中学,成为高中师范科”后,“激起了江苏省高中师范科主任及教育界的抗议。”[13]为了反对中师合并,江苏省高中师范科联合会还专门组织成立了师范教育独立运动委员会。[14]

更为集中的声讨中师合并的行动,发生于1928年5月的第一次全国教育会议上。本次会议的八个建议改革师范教育制度的提案中,有六个提案主张师范学校独立。其中,国立中山大学、广西教育厅与广东教育厅的联合提案指出,师范教育的任务决定了, “非注重全力建设独立之师范学校,绝不能达其目的。”黄琬的提案基于“师范科招收初中毕业生,三年毕业,师范修养不足”以及“师范学校应有特别优良设备”等原因,强调“师范教育以独立设校为原则”。李相勖的提案以“保存师范教育之尊严、适合师范生之需要、三年师范教育年限过短、师范生待遇不同”为理由,主张师范教育独立。程时煃与孟宪承的提案也基于正反两方面的理由,竭力主张师范学校单独设立。江苏省师范科联合会的提案则强调,“除各种师范学校得合设外,师范学校以不与他种合设为宜。”南京特别市教育局亦以“学校性质不同”、“办学人才困难”为依据,提议师范学校独立开办。[15]

1928年的会议虽没有对各个提案的主张给予全部支持,却提出“为促成义务教育起见,应于高中师范外,由各省多设师范学校或师范讲习科,特别训练小学师资”[16]。次年4月公布的《中华民国教育宗旨及其实施方针》又稍进一步地强调,师范教育“于可能范围内,使其独立,并尽量发展乡村师范教育。”[17]到1930年的第二次全国教育会议时,有如卢绍稷所言,“表面上虽未表明师范教育与普通高中分设,然师范独立之空气已视前浓厚。”[18]

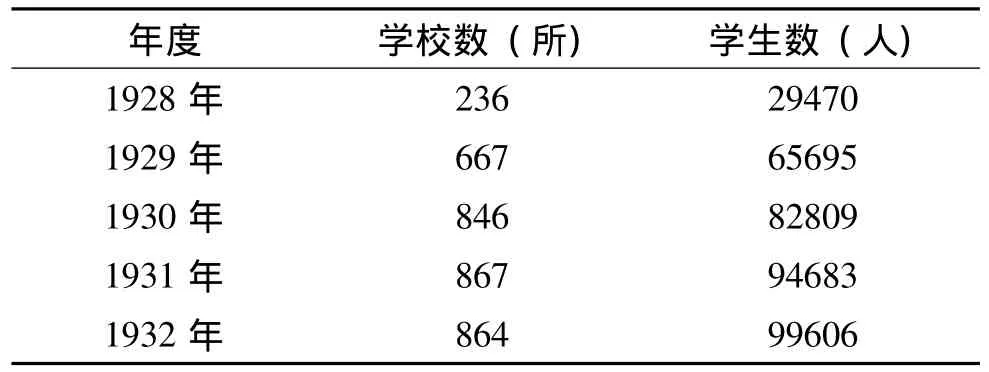

也正是在国民政府既不鼓励,也不禁止的“两可”态度下,一些地方开始将中学与师范分校设置。1931年4月,浙江省订定《整理浙江省师范教育方案》,其主要精神即为恢复师范独立。是年6月,该省决定创设省立杭州师范学校,省立高级中学亦自当年秋季起停招师范生。同年,福建省改省立福州中学为省立福州师范学校,决定该校的普通科、商科停止招生,专办师范科。江苏省于1931年时,计划用三年的时间实现师范独立。江西省则在1932年春,令原有中学高中部停止招收师范生,并设立省立师范学校。于是,我们发现,虽然1930年时仍有不少中师合设的学校,但从1928年至1932年间,独立设置的师范学校数量增加了近四倍,学生数也增加了三倍多 (见表2),这样的增长与中师分离运动是紧密关联的。而随着1932年12月国民政府颁定《中学法》与《师范学校法》后,中学又正式回归到以前的分校制模式,形成了中师分离为原则,中师合并为例外的局面。

表2 1928-1932年师范学校数与学生数

概括起来,1930年前后师范独立要求的提出,主要是因为三种情况:首先是中学普通教育办理不良。中师合并非但未能扭转中学偏于升学的局面,还因“选科太多、分科太专,科目太深,致生滥选学分 (贪易读好新奇),分化太早与食而不化之弊”[19],影响了普通教育的质量。其次是师范教育的不力。一方面,中师合并后师范学校总体规模的缩减,学校数与学生数分别从1922年的385所与43846人降至1928年的236所与29470人。[20]另一方面,因为教学不便、设施不敷、师资不足等的原因,中学师范科的教育质量又不容乐观。此外,一些地方藉由中师合并,而废止师范生的公费供给等优惠制度,也减弱了师范教育的吸引力,降低了师范生的生源质量。再次是教育行政的不济。中师合并原希望“谋教育行政统一”,但“因各种学科,范围甚大,仍不能并设一处,每处各有负责主任主持校务,名虽合校,实与分校无异”。中师合并原希望“节省经费”,但在省去多数校长薪资的同时, “行政组织亦即因之扩充,经费仍难节省”。不仅如此,中师合并还带了新的问题。譬如,因“学校址距离或远或近”,而“有鞭长莫及顾虑不到之虞”;因“合校则范围甚大,一部分发生事端,最易牵动全体,又难于收拾补救”等。[21]

三、中师分合的启示

民国时期中师分合过程的启示是多方面的。站在教育管理学的角度,笔者认为,它可以促使我们思考以下四个问题。

第一,制度不良还是努力不够?一般的观点认为,中师合并的失败,是因为这种制度本身不合理。但倪因尘的观点却提醒我们从另一个角度思考问题。他说:“所以使中等教育陷于空泛之原因,并非制度本身之不能适应,而在运用此制度之失当。”[22]我们看到,中师合并的本意是通过多种方式发展师范教育,而不是要弱化、取消师范学校,但很多地方却变“增量改革”为“替代改革”。中师合并也没有说要取消师范生的相关待遇,但不少省份或强调与其他科类一视同仁,或藉口财政困难,不给师范生特殊待遇。再者,中师合并之后,在校舍建设、课程设置、教学训练、教师配备等方面,很多中学没有作出相应变更与完善。这些情况表明,中师合并制度并没有得到良好的实施。

如若问题是努力不够而非制度不良,问题的解决之道就不是废除中师合并制度,而是要加强它的建设。当然,道理反过来也一样。当初师范教育发展不佳,原因可能也不在于中师分离,而是没有在师范学校的建设上下足工夫。事实上,1930年代前后人们以中师合并不利于师范教育的名义,要求回到原来中师分离的状态,便是对师范独立设置的肯定。因此,失败并不可怕,可怕的是没有努力的失败;改革未必有益,有益的是全力以赴的改革。制度非常重要,同样重要的还有我们的努力。

第二,模仿国外还是立足本土?众所周知,中师合并想法最初的提出,很多程度上是受了美国综合中学教育模式的影响。然而,就在人们热情澎湃地学校外国教育模式时,教育界中基于本位立场对外国教育束缚展开的批评也从未停息。譬如,陶行知深信,“一个国家的教育,无论在制度上、内容上、方法上不应常靠着稗贩和因袭,而应该照准那国家的需要和精神,去谋适合,谋创造。”[23]舒新城也批评,新教育在思想上一直没有“中心”,“一切常为囫囵吞枣地模仿,而不合中国社会的需要。”[24]庄泽宣更是鲜明地指出,从西洋日本贩来的新教育,有不合于中国的国情与需要的地方,要努力使其中国化。[25]在巴斯蒂 (Marianne Bastid)看来,1920年代时,“批评不再局限于简单地归咎某种外国模式无法接受,而是归结到采用任何外国模式所涉及的原则本身。” “外国的模式已不再象过去那样具有解放者的作用”,“反有一种欲除之而后快的愿望。”[26]我们也能够发现,中师合分的过程与教育界不同阶段对于学习外国的主流态度是彼此呼应的。1920年代初期的中师合并要求,体现的是对于美国教育制度的接受与模仿。1920年代后期的中师分离要求,则是因为人们在观念上对美国教育制度,甚至是向美国学习这种方式本身,产生了怀疑。人们似乎越来越相信,美国的衣服虽然漂亮,但中国人穿在身上不一定好看。

第三,下行改革还是上行改革?中师合分的过程有着明显的“上行改革”的特点。一如巴斯蒂所言, “1922年的改革,与其说是由政治家进行的,倒不如说是由教育家进行的。”[27]有意思的是,当1927年政府主动提出中师合并制度后,对该制度加以批评、抵制并最终促使中师逐步分离的还是教育群体。从大的方面看,上行改革能够成功,与两个因素息息相关。一是与当时的教育治理结构密切关联。中师合并制度最初确立之时,正值中央政府统制能力微弱时期,这使得地方和非官方的教育界领导人有相对的自由,得以推行良好教育的专业准则。[28]而1920年代后期又是教育行政学术化观念与体制兴盛之时,这也为教育群体实质性地介入改革提供了制度空间。二是因为教育群体“想”推动中师合并或分离。所谓“想”不只是指想法、愿望或思考,更是指基于社会使命与专业精神、为实现想法与愿望而全心投入才智、精力与热情的劲头与努力。上行改革之所以可能,在于教育群体中的大多数人不是坐而论道者,而是身体力行者。当然,也要看到,上行改革与下行改革必须呼应起来。从正面看,教育群体提出合并或分离的主张后,最终还要依赖于政府层面的制度认可。从反面看,由于未得到政府在经费、人员、设施等方面所给予的实质性投入与支持,1920年代中师合并的效果并不理想,以致被否定、取消。

第四,教育问题还是管理问题?中师合分过程中所体现出来的教育与管理关系的问题,可以从目的和后果两个方面加以分析。就目的看,可以发现,同样是主张中师合并,但1920年代初期与1920年代后期所强调的理由是有差异的。前一时期,侧重考虑的是教育问题,其是希望增强中学教育“厚生利用”的功能,增加中学教育的灵活性、多样性与选择性。后一时期,侧重考虑的则是管理问题,其希望借助学校的改组与归并,达到节省教育经费、集中学校管理的目的。问题是,这两个目的又存在矛盾:要真正实现教育的承诺,经费与管理上的压力只会更大而不是更小。或许,这种目的上的歧异使得中师合并注定要归为失败。这提醒我们,任何一项教育改革,虽然不能采取唯教育的立场,但教育问题的关切必须始终摆在第一位。就后果看,又需要确立另外一种观点:教育改革虽不能为了管理,但必须关注教育改革的管理后果。有如前述,中师合并带来的不只是学校性质、课程设置、教学方法等方面的变化,它还重构了学校的组织结构与管理方式。而且,学校组织结构与管理方式调整的及时性与合理性,很大程度上又会影响教育改革的成效。因此,我们首先要明确,管理问题是教育问题;同时也要明白,教育问题也是管理问题。

[1]陆殿扬.民国十一年之中学教育 [J].新教育,1923,6(2).

[2][28]璩鑫圭,唐良炎.中国近代教育史资料汇编 (学制演变)[C].上海:上海教育出版社,1991.995-999.1009.1033-1034.1080-1081.

[3][6][20]教育部统计室.二十二年度全国中等教育统计 [Z].北京:商务印书馆,1936.30-31.30-31.30-31.

[4]郑西谷.中师分合与师范教育 [A].邰爽秋等.中学教育之理论与实际 [C].教育编译馆,1935.1.

[5]教育部普通教育司.中华民国十九年度全国中等教育统计[Z].南京:南京京华印书馆,1933.75-77.

[7]黄炎培.职业教育实施之希望 [J].教育杂志,1917,9(1).

[8]朱有瓛.中国近代学制史料 (第三辑上册) [C].上海:华东师范大学出版社,1990.387-388.

[9]余家菊.进一步讨论学制 [J].教育杂志,1922,(学制课程研究号).

[10]汪懋祖.师范教育三大问题 [J].新教育,1924,9(12).

[11]罗廷光.国家主义与师范教育问题 [J].中华教育界,1925,(1).

[12]庄泽宣.二十年来关于师范教育言论之分析 [J].东方杂志,1933,(20).

[13]晋阳学刊编辑部.中国现代社会科学家传略 (第四辑)[C].太原:山西人民出版社,1983.224.

[14]曹刍,王文新.三年来之中国师范教育 [A].黄季陆.抗战前教育概况与检讨 [C].中央文物供应社,1971.198-208.

[15] [16] [21]中华民国大学院.全国教育会议报告[R].商务印书馆,1928.乙编141-147.乙编139.乙编165-166.

[17]教育部.教育法令汇编 (第一辑)[Z].1936.20.

[18]卢绍稷.中国现代教育 [M].商务印书馆,1933.103.

[19]张文昌.中学教育 [M].中华书局,1938.29.

[22]倪因尘.中等教育制度评议 [J].教育杂志,1934,(2).

[23]陶行知.陶行知全集 (第二卷)[C].长沙:湖南教育出版社,1985.94.

[24]舒新城.近代中国教育思想史 [M].中华书局,1928.6-7.

[25]庄泽宣.如何使新教育中国化 [M].民智书局,1929.23-24.

[26][27](法)巴斯蒂.是奴役还是解放——记1840年以来外国教育实践及制度引入中国的进程 [A].(加)许美德,巴斯蒂等.中外比较教育史 [C].上海:上海人民出版社,1990.17.12.

(本文责任编辑:田小杭)

Combination and Separation of High School and Normal School in the Republican Period

CHEN Xue-jun

(School of Educational Science,Nanjing Normal University,Nanjing,Jiangsu,210097,China)

Based on the idea of practicability,freedom and efficiency,it appeared the combination of high school and normal school driven by the reform of 1922 school system and university district in the late 1910s and early 1920s.However,the combination of high school and normal school did not solve the problem of general education,but impeded the development of normal school,and put new pressure on the administration of high school.So,the voice that objected to the combination of high school and normal school had increased in the late 1920s,and it eventually facilitated the separation of high school and normal school in the early 1930s.This process of combination and separation cause us to think several couples of relationships as follows:institution quality and effort level,imitating foreign models and thinking local situation,bottom -up reform and top-down reform,and education and administration.

the Republic of China;the combination of high school and normal school;the separation of high school and normal school

G40-92.6

A

1672-5905(2012)04-0063-06

2012-01-10

江苏省社科基金一般项目 (09JYB008)成果之一

陈学军 (1978-),江苏兴化人,南京师范大学副教授,教育学博士,主要研究方向为教育领导与管理。