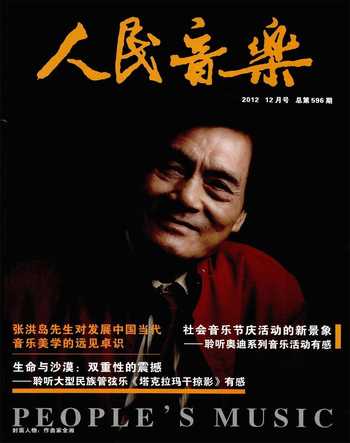

张洪岛先生对发展中国当代音乐美学的远见卓识

洪岛先生是我国音乐学界的著名学者,是我国音乐学的教学和研究基地——中央音乐学院音乐学系的主要创建者,对我国音乐学的教学研究和人才培养做出了重要贡献,同时,也对中国当代音乐美学学科的建设和发展,给予过具体的帮助和指导。

我是在1959年秋季经过考试进入中央音乐学院音乐学系干部进修班学习的,算起来是音乐学系建系以来的第二期学生。当时,音乐学系正式的本科生学习年限是五年,我们干部进修班是三年。进修班的音乐史、民族音乐和作曲理论等大课都是和本科生一起上的。张先生是我们的系主任,他平时和学生们的接触不是很多,少言寡语,但是我们大家都很敬重他。张先生精通英、法、俄语,并且都有大部头的译著出版,我们当时能读到的一些音乐学方面的书籍,像卡尔-聂夫的《西洋音乐史》、科贝的《西洋歌剧故事全集》、列维克的《外国音乐名作》(第三册)等都是张先生翻译的。此外,张先生还可以顺畅地阅读德、意、西(班牙)文的音乐文献。

张先生给我们上的课是欧洲音乐史,大家都很爱听。张先生不是那种夸夸其谈,口若悬河的老师,他讲课吸引人的地方在于他语言的精炼、思维的清晰和严谨。他在课堂上讲的每句话都经过他的认真思考,从没有多余和重复的话。记得欧洲音乐史课的修毕考试是让我们每人写一篇学习心得,题目自选,我费了些力气把心得写出来,很想知道自己写的怎么样。过了些日子,有一次在大礼堂开会出来的路上和张先生走在一起,我向先生讨教,斗胆地问了一句:张先生,我们欧洲音乐史的学习心得写的怎么样?张先生看了看我,边走边回答说:“学的东西还没有很好消化,感觉上是一疙瘩一块的。”张先生的话虽然不多,却一针见血地点出了我学习上的问题,对我的震动很大,所以至今还清楚地记得当时说话的情形。张先生对学生不敷衍,不讲客气话,直截了当地指明问题,使我很受教育。张先生的话也使我意识到,音乐学的学习和写作不能囫囵吞枣,更不能东拼西凑,而是要把学过的、读过的东西真正消化,融汇于心,化成自己的东西,只有这样才能把问题清楚明白地说出来,写出来。张先生就是我们学习的榜样,他说的话,写的东西都是经过认真反复地思考和揣摩,都是他自己的思想和认识,因此张先生的文章和著作是经得起检验的,时间过去了几十年,依然保持着它们的学术水准和价值。

“文革”结束后,我成为张先生领导下的一名音乐学系的中年教师,在何乾三的带动下,我们几个人从1975年开始,用了两三年的时间,到北京大学和社科院文学研究所学习和进修美学和文艺理论,回校后开始酝酿在音乐学院开设一门新的音乐学学科——音乐美学,当时我们已经意识到在西方、苏联和其他东欧国家早就建立起的音乐美学这门学科,是音乐学必不可少的一门基础理论学科,在我们这里一直处于空白状态是极不正常的,我们应该及早地把这门学科建立起来,补上这一课。但是究竟应该怎么搞,怎么起步建立这门学科却心中无数,甚至有些茫然。于是我们一边查找相关的文献资料,一边开始向音乐学界的前辈请教。我们首先去找的就是张先生。记得是1978年深秋的一个下午,何乾三和我敲开了张先生的房门,那时张先生的家还住在2号筒子楼的一个里外间里。在我们讲明了来意并提出怎样搞音乐美学的问题之后,张先生首先肯定了我们的想法,他接下去循循善诱地侃侃而谈,使我们感觉到在张先生那里这已经不是一个新问题,可能在他的脑子里已经思考了很久,并且已经有了一个比较明确的思路。

张先生说:音乐美学首先是一门音乐科学。音乐作为一门艺术,把声音作为物质材料,因此音乐音响学的知识是需要的。从古希腊就是这样,研究弦长比例,音程关系,较近的有赫尔姆霍尔茨的研究。至于后来的电子音乐等和音乐音响学的关系就更密切。

张先生接着说:另一方面是生理心理,是人和音乐的关系。各种说法不一,有些是唯心主义的。这需要实验,什么声音产生什么效果。作为基础课要研究这方面的问题,书上有些这方面的材料。有些问题光从美学上讲不清楚,因为涉及的是心理学上的问题,如感觉、知觉、情绪等,要结合音乐来解释,要从客观材料和人的感受两方面来研究。

张先生的话锋一转,开始深入到音乐美学更为本质的问题,他说,上面讲的和音乐创作的过程有关,乐曲是怎么创作出来的,过去讲灵感,有些神秘。我们讲生活里产生艺术,那么音乐怎么产生于生活的,和其他艺术有什么不同,特殊性是什么?怎样运用声音的特殊形式,如旋律、节奏等。要研究音乐形式和内容的关系,避免单从技法上讲,要讲手段的目的。作曲理论属于音乐学范畴,音乐到底是怎样反映生活,怎样构成动机、主题、典型结构的?音乐作为特殊的表现形式,它的特点是什么,一般都没有研究的很透。苏联讲旋律的很少,讲节奏的没有,这是指从美学的角度讲。和表现生活的关系,一般浅显地讲讲还可以,但还需要进一步去钻研。比如和声,近代的改变是进步的,还是颓废的?不要知其然不知其所以然,要搞清楚它是要做什么,过去比较盲目。概括地讲,是内容和形式的关系。音乐的内容是什么?光说情绪不行,太具体也不行,问题在于音乐反映现实生活有它特殊的东西,要研究这个问题。

音乐史解释作品,同一作品有完全不同的解释,不要糊涂,有的正确,有的歪曲,有的是任意加进去的,美学上没有解决。内容和表现的思想是否是一件事情,苏联有争论,有人说艺术有它自己的内容,并不是指思想。万斯洛夫、芬克斯坦都谈到过,零零碎碎,没有系统解决。过去翻译过的东西,要好好看,辨别其中哪些可用,哪些提供了线索可以进一步去探索。

音乐演奏,是音乐艺术特殊的东西。对于再创造,怎样科学地解释这个过程,技巧和表现的关系是怎样的。通过演奏来解释乐曲,伸缩性很大,有的说要恢复原作本来面目,有的说要演奏者自己发挥,要古为今用,要在现实中发挥作用。所用乐器也不一样,虽然是演奏古代的乐曲,但加进了新的东西。对于再创造,用什么标准来鉴别哪些是正确的,哪些是不正确的?要研究演奏的风格和流派是怎样形成的,有些演奏者和教师是经验主义的,只传授技术,处于盲目状态。不能只停留在感性上,要提高到理性认识,这需要理论家帮助他们总结。搞科学研究,要从事物的发展过程找出规律性,提高到理论上去解释。要访问他们,从大量的经验中提炼出规律性的东西。在天津时,周总理来学校和大家见面,要求我们从理论上把洋唱法和土唱法搞清楚,否则不让进北京。这要科学地去解释,在实际生活中已经把问题提出来了,但是我们不善于抓住它,探索它。

现代化的问题过去说不清楚,我们要说清楚它。音乐上这种事情很多。吕骥贺绿汀之争,形而上学搞不清楚,打到阿拉伯夫那里,人家可以讲得很生动,是现实里发生的,归根结底是科研的问题。用辩证唯物主义和历史唯物主义可以清楚地加以解释,目的是为了改变现状。这样可以学得快些,解决得快些。

另外,对音乐在社会上起什么作用,鲜花毒草的评论标准是什么?这是音乐批评、评论的问题,也是美学的问题。讲美感,阶级性是有的,过去忽略不对,但它不是唯一的。

张先生还殷切地谈到,音乐学系的学生应该在入学之初打好理论的基础。低年级学音乐概论,高年级学音乐美学。

中国的也要研究。解放后的音乐作品可以搜一搜,从生活中去找例子。光看文章,思路会很干。1958年研究过克列姆辽夫,但没有什么反响。真正用理论作为武器,解决研究的对象。解决一两个问题就很不错。要广泛地接触中国史、外国史,音乐演奏等。先从读书开始,精读一两本,选几个重点分头去搞,文字的,活的材料,带着问题去搞。

张先生讲的这番话,不仅给我们指明了音乐美学要研究的基本问题,科学的研究方法,而且也具体地告诉我们应该怎么起步开始去做。正是在张先生和其他领导和老师的关心与指导下,我们音乐美学小组的几个人,从1978年末正式开始音乐美学的学习和研究。经过在实践中的摸索和多次计议,我们不仅在专业研究方向上,而且也在外语语种上做了分工,同时采取边学习、边研究、边教学的方法,经过两年多的研究和备课,从1981年开始,为音乐学系高年级的学生开起音乐美学课。开始的两轮课采取的是专题讲座的方式,把每个人的专题研究成果拿出来讲给学生。我们的讲题分别是:于润洋:汉斯立克音乐美论评析;何乾三:黑格尔的音乐美学思想;张前:音乐欣赏心理分析;蔡仲德:《乐记》音乐美学思想研究。特别使我们不能忘怀的是,在音乐美学课开课的时候,张先生作为系主任亲自来到课堂并首先致辞,肯定了在音乐学院开设音乐美学课的重要意义,对我们的努力给予热情的鼓励。他说:“这是中国第一次开设音乐美学课,这件事,在我国近现代音乐史上应该写上一笔!”张先生的话使在座的师生很受感动。这次专题讲座的的讲题,大体上预示了我们每个人后来的研究方向和开课目标。又经过几年的努力,在讲座课的基础上,我们比较系统地开设起《音乐美学基础》、《中国音乐美学思想史》、《西方音乐美学思想史》等课程,同时开始招收音乐美学专业的本科生和硕士研究生,后来又在1999年开始招收音乐美学的博士研究生。音乐美学终于成为音乐学院的一门比较完善和系统的课程体系,并被国家教育部批准为音乐学的一个专业方向,于1993年获得教育部颁发的普通高等学校优秀教学成果奖国家级一等奖。

张先生1978年深秋与我们的谈话,已经过去三十多年了,在我们此后走过的创业道路上,张先生的谈话时时在引领着我们,并成为鼓舞我们不断前行的精神力量。我国当代音乐美学的发展,同时也证明了张先生的高瞻远瞩和远见卓识。在喜迎张先生百岁诞辰的大喜时刻,谨以此文向张先生表示衷心地祝贺,遥祝敬爱的张先生福如东海,寿比南山!

张前 中央音乐学院音乐学系教授

(责任编辑 荣英涛)

——评乌兰杰的《蒙古族音乐史》