以书为乐?以学为志

[编者按]

《中国近现代书法家作品集》是继在美术界赢得极高声誉的《中国近现代名家画集》之后,人民美术出版社重磅推出的又一个“大红袍”系列。该系列丛书首次出版有赵朴初先生卷和蒋维崧先生卷。

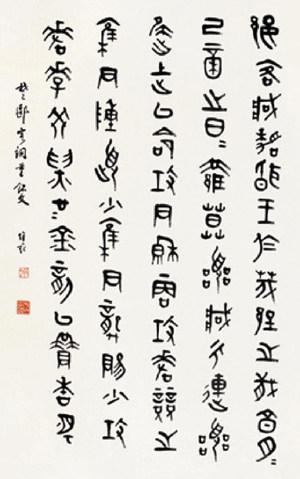

蒋维崧先生在汉语言文字学方面学养深厚,早年即治古文字学,终其大半生欲将甲骨文、金文、战国文字及秦汉篆隶等古文字形的探讨同书法艺术作完美结合。《中国近现代书法家作品集·蒋维崧》卷精选蒋氏各个时期的书法篆刻作品百余件,以编年为主,挑选部分各体书法的代表作开卷。该书对于研究蒋氏的书法艺术发展演变有重要的史料价值和学习价值。

本文为该书责任编辑张啸东所作的评论文章。

21世纪的岁月业已过去十余载,那些随着这个刚刚展开的世纪逝去的老一代学者型书法家们留下了怎样的足迹呢?

相较以观之那些叱咤风云的同辈学者、书家,蒋维崧教授留下的身影略显淡薄;而比之其他著作等身、有鸿篇巨制传世者,他的著述明显过于零散。撇去当时文化传统中尚存的儒学所谓“述而不作”的至高境界而言,他似乎很缺少自成体系的大部头论著。在书籍大有淹没灵性之危的当今世界,充溢着文化内涵的“数行好字”,流淌着澄澈心性的若干“石上刻痕”,可有一席之地?

我们先来看蒋维崧先生平淡却充实的一生。

蒋维崧(1915-2006),字峻斋,室名费白日、归网室,江苏武进(今常州市)人,可谓“家于吴,苕之畔,胥台之下,白石、梦窗之所行吟往还也”。1938年毕业于南京中央大学中文系;历任:中央大学助教,广西大学讲师,山东大学中文系副教授、教授。曾任:山东大学中文系副主任,文史哲研究所副所长,山东省文史馆馆员,西泠印社顾问,中国训诂学研究会学术委员,《汉语大词典》副主编山东省语言学会副会长,山东省书法家协会主席。2001年任山东大学特聘教授,成为文学与新闻传播学院汉语言学专业文字学(含书法)博士生导师。蒋先生以文字学研究而闻名于世,同时又精于书法、篆刻,从教60余年,曾主持《汉语大词典》山东编写组工作长达10年之久。著有《汉字浅学》及语言文字学专著、论文多篇。近几年先后出版了《蒋维崧印存》(1992年)、《蒋维崧临商周金文》(1998年)、《蒋维崧书迹》(2001年)、《蒋维崧书法集》(2005年)等作品集。

揆之简历,蒋先生在中国文化史上留下的身影也许够不上伟岸,但于此学术与艺术圈中念“经残圣远,至理于摧伤剥落,立意标新;八法、金石、书画,已多为谬窃虚誉、尚异射利之徒充塞”之际,一边是“六艺所品之目,记已不能悉;众名所立之义,论尤不能详”(均参张啸东:《陈文明君书法篆刻艺术弁言》);一边却是大喊所谓形式与内涵的创新。“形诸笺传,于其淆乱异同,弹驳而考之,难于归一”,当代学术与艺术的两难,惊人的相似。而选得的过于匆忙,毕竟不是什么好事,也许只有等待;当然是在思索中的等待。

海德格尔对于哲学与文化的纷扰,有一种主张,即:多思、少说,保护语言和文字。蒋氏的一生似与此说不谋而合。纵观先生一生,他的言论与文字不多,相对而言涉及社会活动亦少,独有留下“好书数行”之志。而书虽小道,但于传统文化之中,却能寓道德性命之理,该天地星辰之妙,非止一艺之末而已矣。其为艺也,则与行文字迥异,岿然独拔于环宇美术之林。蒋维崧教授弃世已逾五载,藐予小子于先生在世之时,虽有两次于公共场所得见其挥毫濡墨,却无缘趋前问道。因之,每每得立于先生作品前,那或夏云暑雨、冬月祁寒之际,或荧荧子夜、青灯欲蕊之间,凝神沉思、染于翰墨的情景,犹历历在目。近年以来,置身于当代书法史之爬梳,先生的风尘身影更有机会时时倾近于吾辈。

其一,有关书法文化之传承与创新,每得展读先生会心之论,尤令人时生“书谶”之慨。

众所周知,书法作为国粹,乃民族艺苑之中不可或缺之一隅。如何进行当代书法学科建设,如何进行艺术之创新,正确导引时代书法创作风气,特别于当下而言,显得尤具深义。于山东大学招收文字学(含书法)研究方向的博士生之时,蒋先生即坚持将书法专业置于文学院,并适时地指出:“书法人才在汉语言文字学(或史学)专业培养比较合适。一开始写字还看不出来,以后越来越觉得不读书,没有传统国学修养,就上不去了,这是经过历史证明了的。现实中的例子很多很多。”此数句深入浅出且意味深长的话,表明了先生理性的学术观点和颇具文化意义的艺术见地。关于书法的继承和创新,蒋氏更是一再倡导:“艺术总是要创新的,这一点我们同‘创新派没有矛盾,问题是怎么创新。许多人把创作的调子唱得太高,以为创新就得来个面目全非,把一切旧的推倒重来,有人实在无计可施,就搞丑、怪、狂、野,这是自毁传统,自毁艺术。”他还说:“艺术的出新,并不是要把一切旧的东西推倒重来,而是要我们根据现在的眼光,找出可以改善前人和超越前人的地方为突破口进行探索,以此推动艺术的进步。”又说:“中国诗文里有用典故的习惯。用典故可以使人产生许多历史的联想。我们刻印也要在旧面目上增加一些新东西,让人对古代艺术形式产生联想,从而赋予旧有艺术新的内容,丰富它的内涵。”(以上均征引自山东省书法家协会编,《独上高楼:蒋维崧教授纪念文集》,齐鲁出版社,2008年1月1日)

正如蒋先生所言,在传统文化中,许多人会把书法视为小道;而它确是中国文化体系中举足轻重的一种艺术形式,古贤认为它“功均造化,迹出窈冥”。书论在中国目录学顶尖级著作之一的《汉书·艺文志》中,被归类在“小学”,而“小学”则是古代圣贤解读中国文化最高形式—《经学》之工具。其为艺也,犹可藉以寻六艺之纲目,仓、史之幽邈,怎么可以无视它的深邃的文化背景,以一种单纯意义上的所谓形式或线条艺术来轻视它?20世纪初,潘天寿提出美术学院中国画系教学应以书法为基础,并率先在浙江美术学院中开设书法专业。度其目的,近者,大约是欲以书法的神妙线条,改造中国画因西方素描的切入而萎靡不振的状况;更深远者,似欲藉此革除传统文化中“重视文字,轻视图画”的观念。然而足以令人顿足的是:此一良苦用心,却因缘了特殊的时代背景,导致书写迅速疏离了文化,而转入一种所谓纯形式的探讨。宛如突然请一个中国人做西餐,新奇也许够多,但也许是越新奇,离西餐原有的味道越远了……而今,重温蒋先生所持的观点,翻检一下《中国近现代书法家作品集·蒋维崧》卷一书所收法书,怎不令我们这些晚学顿生敬畏之心?!

其二,古人说:“读其书,不知其人,可乎?”正是因为《中国近现代书法家作品集·蒋维崧》卷一书的编辑事务,使笔者对蒋先生从艺之路才有了更多了解。据生前曾亲炙过先生者讲:蒋氏性韵温厚,才思清妙。“诞育于清德雅望之家,受业于名宿大师之门”—早在20世纪30年代,在中央大学求学期间,蒋先生曾得到胡小石、乔大壮、沈尹默等著名学者文人的亲教,三四十年代即以书法、篆刻蜚声艺林,并受到了章士钊、徐悲鸿等先生的称赞。其时,思多暇,摹绘景物,才情妍妙,故其辞窈然以舒,此后便走上了以学养艺、以艺显学、执著于书法篆刻艺术的探索和创作道路。蒋氏之篆刻多师承于乔大壮,书丹刊石,率皆以篆籀、古文为主,兼熔“黔山派”篆刻创始人黄士陵凌厉的薄刃冲刀法与乔氏精妙的章法布局于一炉。而每有合作,则戛戛乎出古人之外,肃肃然合于法度之内,心闲手妙,婉转关生,是皆哲匠眇思。而其笔意质朴洗练,既有殷周铭文之质朴、圆润、雄浑及厚重的金石气,精整中寓古横之气,劲健中含秀逸之韵。庄重规整的结体和雍容迂徐的笔意,巧妙地体现了商周金文的神韵——秀逸而又凝重。

蒋先生曾说:“北碑是个好东西,但好东西对你也许无益。”“书法作为一种艺术,它使用的工具和材料都是柔性的,书法就要适应和发扬这种柔性性能;作为一种书体,行书又最讲究流利。所以,融北碑入行书是难以和谐的。这就象诗歌讲究情调、意境一样,你用北碑风格去写王维的诗就很别扭。”他又说:“写行书讲究抑扬顿挫。怎么讲究呢?打个比方说:一个人朗诵诗,听他朗诵的语气和节奏,就可以知道他对这首诗理解不理解了。这就是说,写行书不仅要有适合写行书的文辞,还要有适合写行书的运笔方式和节奏,而且,这种节奏还要与书写的具体内容相一致。”因之,其行草书,师法晋唐,根植二王,而又转益多师。衄挫锋杪之时,凛之以雄浑,温之以妍润,鼓之以枯劲,和之以闲雅,故书其文可达其性情,诵其句可感其哀乐。而筋骨老健,自具风神。蒋氏平日深居简出、襟怀坦荡、作风严谨,故形成了他内涵深邃、文雅的书法风格。

蒋先生早年即治古文字学,终其大半生欲将甲骨文、金文、战国文字及秦汉篆隶等古文字形的探讨同书法艺术作完美地结合,灵襟绮思,秉笔六法,每每使流寓墨客,类经品赏,视之心折。将千余年前充满金石气息的青铜器铭文,信手写成富时代气息与书卷气息的书法作品,其境若砚水新蒲,清风拂栏,漫饰丹采。风力方滋,幽芳自散。

古贤讲所谓书学备于八法。然而笔分方圆,锋有偏正,势具疾涩,墨辨枯浓,此世人所共知。而当代很多自诩为书之大家的人,著书立说,却斤斤于执笔、指法、腕法,以为书道成败取决于执笔之所谓笔法,并奉为至宝;而不知书艺精神,于法之外尚需有学问作奠基。宋儒黄山谷云:余谓东坡书,学问文章之气,郁郁芊芊,发于笔墨之间,此所以他人终莫及尔。清人包安吴(世臣)所谓:书道妙在性情,能在形质。 此正合古贤所谓:法可人人而传,精神兴会,人所自至。无精神者,书虽可观,不能耐久玩索;无兴会者,写体虽佳,仅称字匠耳。陈斋亦曾提出:古人有真学理,乃有至文,书艺亦然。上者造极,次者有法,学者当用心于书艺,别伪于拓墨,以传文字之真。其理与力,则用心于古文字,多见而识之。可以自喻,不能以口舌争也。以此可知秉文君子,会观其通而垂意焉,此与蒋维崧先生的书艺,殆亦深有合者。

时人评述蒋先生的书法篆刻之成就,说他得益于其学术成就和对中国传统文化的深刻理解,其作品系其人学养折射,可谓中的之论。

2012年2月13日于北总布胡同

(张啸东/艺术史文献学博士、人民美术出版社编辑)