疯人呓语

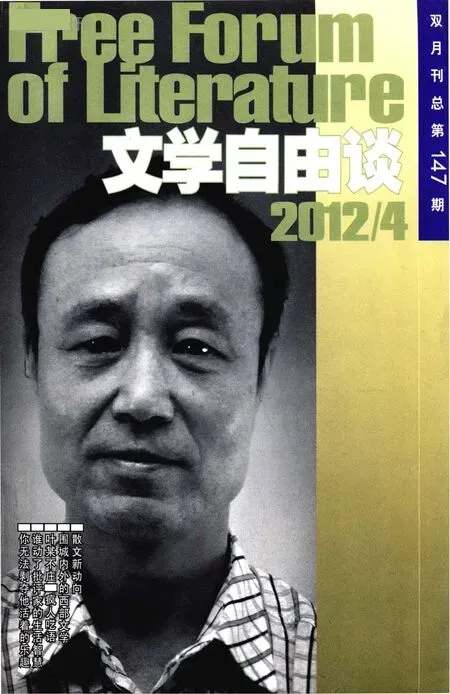

●文 陈歆耕

李佩甫的“瓶颈”

很多年前读过河南作家李佩甫的长篇小说《羊的门》,觉得非常好。至今仍认为这是上世纪八十年代以来新时期文学最优秀的作品之一。同时还认为李佩甫先生如果以《羊的门》作为起点,而不是“顶点”,是完全有实力进入大家之列的。遗憾的是后来看了他写商战的《等等灵魂》,虽觉尚可,但比起《羊的门》来就差了很多。

要求一位作家不断地爬升,超越自我,可能有点苛求。但如果一位作家的作品一蟹不如一蟹,却自以为在前进,那就有点问题。最近李佩甫推出新作《生命册》,未看作品,先读到《中华读书报》对他的一篇访谈,我明白了制约他走出《羊的门》的“瓶颈”在哪里了。

在与记者对话中,李佩甫认为“中国文学在亚洲并不落后,比如印度(裔)的奈保尔、土耳其的帕慕克、日本的大江健三郎,中国一线作家的作品跟这些作家相差无几,但是跟世界上最好的作品相比还是有差距,瓶颈就是文本建设”。我无意与佩甫先生讨论中国文学在亚洲的地位,此问题还是留给高等学府里从事比较文学研究的学究们去解决吧!引我思索的是中国作家的“瓶颈”在哪里?我发现,李佩甫先生的“瓶颈”恰恰是找错了“瓶颈”。

中国作家的“瓶颈”是“文本建设”吗?“文本建设”固然重要,诸如你写古典诗词,总不该把格律弄错。但“文本”从来就不是写出好作品的首要问题,就如巴金说过的,写作的最高境界是无技巧。那么首要的问题是什么?是你的文字是否浸透了生命的汁液,是否来自灵魂深处的颤动,是否充满了对现实和人类命运的忧思,是否充满嫉恶如仇的血性,是否能像苏珊·桑塔格那样穿行在萨拉热窝的炮火之间、对暴力满腔“恐惧与愤慨”……

李佩甫的“瓶颈”,其实也就是中国作家的“瓶颈”。

李佩甫先生称他的《生命册》是写“植物与土壤的关系”,这问题还是留给植物学家去解决吧!我不太相信,对这一问题,作家李佩甫会比农学院的学生有更独到的建树?读了对他的访谈,我已经没有兴趣再读《生命册》了。

“今天天气,哈哈哈”

参加过多次文学研讨会,我把研讨会分成三种类型:一种是务实型的;一种是务虚型的;还有一种归类困难一点,我把它姑且称之为“今天天气哈哈哈”型。

务实的特征是围绕某部作品进行研讨,主办方的目的大多是达到营销包装推广的目的。在市场经济的大环境下,“酒”好要“吆喝”;“酒”不好更要“吆喝”。但奇怪的是,当下图书市场,畅销的作品,不研讨也畅销;不畅销的作品,研讨了也仍旧不畅销,成为小圈子里的卡拉OK。有些作品,你把它鼓吹成“空前绝后”的旷世佳作,或奉为“稀世珍品”,读者不买账,你一点办法也没有。可见文人“卖拐”,远未达到赵本山小品的水准。

第二种务虚型的研讨会,往往是就某些新的问题展开“头脑风暴”,如果议题新鲜,参加者的专业水平也很高,会给人带来一些启迪。比较无聊一点的是第三种,既不务实,也不务虚,议题陈旧,对现实的文学创作不解决任何问题。不说白不说,说了也白说。此类研讨会惟一的好处是,可以创造一个作家、评论家聚会的机会,有人比喻为是“文人派对”。有人提供经费,大家碰在一起喝酒聊天,也不失为一件雅事。

惟一使人头疼的是第三种研讨会,虽无聊,但也得要装得煞有介事,也得一本正经地说几句有点专业水准的话来,如果仅仅用“今天天气哈哈哈”来混饭吃混酒喝,心里总会过意不去。为了文友聚会,要付出如此“头疼”的代价似不太值得。有时也觉得时间耗费不起。因此我最害怕的是参加第三种研讨会,能躲则躲之。

文坛“整体平庸、个体优秀”?

从不久前召开的一个青年作家、评论家研讨会上,传递出一个信息:当下文坛“整体平庸,个体则很优秀”。对于这样一个评判,与会的评论家和作家自己也感到逻辑上的荒谬。但就如面对“第二十二条军规”无所适从似的,他们对为什么会得出这个荒诞的结论,也找不到原因。其实,原因是不难找到的,只是有些作家和评论家没有勇气面对罢了。

比如,我读了一些评论家的文章,发现一个共同的特点:当他们就某些文学或文坛的宏观问题阐述见解时,往往充满激情和忧患意识,表现出超常的洞察力、睿智和警醒。但具体到某位作家和某部作品时,则完全换了一副笔墨,那种如虹的气势没有了,那种锐利的批评话语也不见了,通篇都是该作家作品如何优秀,如何厚重,如何具备了史诗品格等等。这样的“捣浆糊”做派,在面对一些“一线代表作家”时表现尤甚。因为这些作家名气和影响已经足够大,再加上在各种文学活动中又难免不碰在一起交杯换盏,得罪了他们以后在文坛还“混”不“混”?因此,有的名家尽管在有了一定的声名后,写出的新作“一蟹不如一蟹”,收获到的也必定是一片赞扬。就是挖地三尺,也会有人为他找出种种“突破性”的文本贡献来。

说“个体很优秀”,永远不会得罪人,而且会得到种种实惠;说“文坛整体很平庸”,则同样也永远不会得罪人,因为不用担心会有作家来对号入座,同时还能表现出作为评论家的敏锐和深刻。这样一个“悖论式”的结论,虽在逻辑上是荒谬的,但从利益、情感上理解则又是合理的。

其结果是大家都如同喝了足量的白酒,闹不清是人在动,还是墙在动?

“汉奸”如何成为“英雄”?

近日为撰一小文而查阅有关钱牧斋与柳如是的史料,发现为失节文人钱牧斋翻案者还大有人在。翻案者认为,钱牧斋在清兵将破城时与一干大臣俯首降清,避免了南京城数十万老百姓生灵遭涂炭。如此说来,钱牧斋就不是失节文人,反倒成了护佑百姓的“英雄”了。对这一历史的真相究竟如何,需要做出详细的历史考证。这里且不论。

但我们也有足够的理由反问:钱某人在明灭后,不顾柳如是的反复劝说,坚持要赴京在清廷谋个一官半职,结果到京后只获得一个礼部右侍郎的闲差,大失所望。便在半年后郁郁寡欢地托病回归故里。如此缺钙、有奶便是娘的文人,难道其目的也是为了护佑天下苍生吗?

近年来热衷于为汉奸、奸臣翻案者还不少。我真佩服他们有勇气,居然能够把“汉奸”说成“英雄”,如果他们生活在日军侵华年代,保不准会理直气壮地到汪的小朝廷去“曲线救国”、“和平救国”。其表现大概要比胡兰成、周作人出色多了。汪精卫如果能从棺材里爬出来,一定会给他们颁一枚“汉奸有理”之类的勋章。

在此类人眼中,抗金民族英雄辛弃疾大概也要归于不识时务者之列了。这让我想起一些电影中常常用到的侵略者劝被捕者投降的一句台词:“识时务者为俊杰。”现在终于有人为识时务的“俊杰”们翻案了。

并非所有的历史结论后人都不可质疑或推翻,只是任何新的结论的产生都要有充分的历史依据作佐证。有些连引车卖浆者流都明白的历史常识,却被有些号称专家的人耸人听闻地“颠覆”,可见当下历史价值观的混乱到了何种程度?

学者与媒体:“结婚”还是“离婚”?

有人提出:学者应“远离媒体”,因为学者的观点常常被媒体为我所用地阉割、扭曲。它们需要的不是学者的思想而是招牌,以便“愚乐”大众。

也有人提出:学者应借助大众传媒发出自己的声音,一切学术研究都应立足当下,有助于推动社会思想进步。如果学者埋首于研究与当下毫无关联的课题,诸如杨贵妃的“三围”尺寸是多少?武则天拥有多少“面首”?这样的学术研究于社会何补?

学者与媒体:究竟是该“结婚”还是“离婚”?这确实是个问题!而且是用“非此即彼”无法简单回答清楚的问题。首先媒体自身应该反思:它对社会应当承担什么样的责任?应该拥有什么样的道德良知?在这样的前提下,它就会清楚该为什么样的专家提供平台,该发出什么样的声音?如果学者面对的是为了博取眼球、获取利益罔顾一切的媒体,最好还是躲得远一点为好。对于学者来说应该反思:你频频在媒体露脸,是为了把自己装扮成大众“情人”,好获取更多的个人利益;或者是为了传播有价值的学术理念,引导大众求真、向善、爱美?把这些问题厘清了,才能决定两者该“结婚”还是“离婚”?

近日看到报道,有“伪专家”在电台天花乱坠地“忽悠”听众,推销一种保健品,使得一些消费者喝了保健品,非但没有更健康,反倒两眼发黑、大脑梗塞。电台靠广告才能生存,而广告代理公司要依靠“伪专家”才能让推销产品的广告产生效应,其结果是作为终端的消费者深受其害。一部分人的生存建筑在另一部分人的毁灭之上。这是媒体与所谓“专家”联手作恶的最典型的案例。

爱查辞典的顾彬先生

德国汉学家顾彬先生每有大作在国内媒体刊出,我是必看的。其原因不仅因为顾先生在中国文学界名气很大,最主要的是他区别于国内学人的另类视角,常常给人以耳目一新之感。尽管他的很多观点在我看来不那么严谨,经不起推敲。但他一篇文章即使有99%的观点你不赞同,有1%能促你思考,为了那个1%也值得你认真拜读。相比较国内有的学人的文章100%皆陈词滥调,能有1%的“真料”也属难能可贵了。

前不久《中华读书报》刊有顾彬先生整版长文《什么是好的中国文学》,这题目够刺激,我很想看到顾彬先生所给出的专业而又准确的答案。因这问题也常困扰着我。但读完全文我仍云里雾里,他除了重复他过去反复陈述过的观点,连1%的“新料”也没有了。看来他在中国文坛浸润太久,也成了中国学人陈词滥调“病毒”的携带者。

文中有一处读了也还甚觉有趣:他谈到中国80、90后青年作家的写作,认为“他们的语言非常简单,我看他们的作品不用查辞典”。他意在强调语言的重要性。但读一部作品是否需要查辞典,不应该成为衡量该作品品质高下的标尺。用简单文字写出的未必不是好作品,多用生僻、冷僻的文字写出的未必是好作品。鲁迅《藤野先生》第一句“东京也无非是这样”,一个“也”字意味十足。这是一个最简单不过的常用字。所以,作家的语言不在于用语的复杂或简单,而在是否用恰当的字词准确地表达了你的情感和描绘的事物。

我读小说时,常常不会在兴头上为一个冷僻的字去查辞典,那样会阻断阅读的情绪。不过想起来,顾彬先生常常要翻译作品,辞典是案头必备的工具,他那样说有他个人习惯的因素,也就可以理解了。

“质疑”的时代

有哲人说:人人脖子上长着一个脑袋,但用它来思考问题的不多!

笔者欣喜地看到,“质疑”一词近来频频在各种媒体亮相。虽然“质疑”一词没有被评为网络热词,它已然成为一种普遍性的公众思维方式。“质疑”所能产生的土壤应该是:国民素质的提高,公民意识的增强,新媒体技术的迅猛发展,公众的思维能力增强了,同时又有了即时发表意见的平台。

我们看到,不仅仅是一个文学奖的评选,很多的公共事务因为有公众的质疑,才形成一股监督的力量。也正是有了这种监督,对某些人的权力,构成一种制衡,使得一些涉及公众利益的事件的处理趋向于更加透明、公平、公正。也正是有了这种由“质疑”而带来的监督力量,使得手中握有大权的人,如果想为所欲为,想“黑箱操作”,想瞒天过海,想一手遮天,想指鹿为马,想以权谋私,想黑白颠倒,都得掂量掂量!因为这是来自公众的“质疑”。请记住中国那些古老的经典格言:“众人拾柴火焰高”、“墙倒众人推”、“水能载舟,亦能覆舟”……

谁要是藐视、漠视这样的“质疑”,可能结果就如螳臂挡车。一个被“质疑”者,最理性、智慧的方式是勇敢地直面“质疑”,用事实将“?”拉直为“!”;最愚蠢的方式是撅着屁股,把头埋在沙子里;最恶劣的方式是用一个谎言,掩盖另一个谎言……

在一个社会监督机制还不完善的情况下,特别需要倡导这样一种“质疑”的精神和思维方式。让“质疑”成为我们这个时代的关键词!让“质疑”成为文学繁荣的推手!

让我们对“质疑”怀抱一种敬畏之心吧!

作家与知识分子

小时候听村里老人说,“好好读书,上了大学你就是知识分子了”。于是便憧憬着早日上大学。但在那个年代,上大学几乎成了一个画不圆的纸上“馅儿饼”。因为所有大学都关门了,只能在“广阔天地”里干着类乎“刀耕火种”的勾当。后来就去当兵,客观上“保家卫国”,内心却存着寻找更好出路的念头。快到而立之年时终于有机会迈进了大学之门。

再后来,我知道了一个现代意义上的知识分子,远远不是童年听老人说的那么简单。它无关乎学历的高低、知识的多寡、才气的大小。当然,掌握一定的知识是前提。有的人可称学者、作家、艺术家,但你要把他归类到“现代意义”的知识分子中去,就有些困难。有人曾呼唤过“学者型”的作家,我更期待出现“知识分子型”的作家。像苏珊·桑塔格那样、像萨那马戈那样、像索尔仁尼琴那样……那样的作家,他们代表着一个民族的灵魂和精神坐标。我们不乏优秀的小说家、散文家、诗人,但稀缺知识分子型的作家。

我知道我的期待有些苛刻,因为成为一个现代意义上的知识分子型作家,就不能仅仅满足于营造自己的“象牙塔”。他应该密切关注着现实大众的疾苦,他要为改变人类的厄运发出自己的声音,他致力于运用一切方式和形式揭示事件的真相,他敢于为真理和建构理想的世界而“只问是非,不管一切”,牺牲物质利益乃至于献出自己的生命……

也正因其难、稀缺,也就更为珍贵,更值得期待!

“疯狂推荐”难“疯狂”

笔者曾撰文批评过图书腰封上的不实广告语,腰封上还有另一道“风景”,常去书店的读者应该注意到:那就是拉一堆名人或专家来“联袂推荐”,以吸引购书者眼球。我曾因某名人推荐买回一本书,仔细一读,发现完全不是名人推荐的那么好,从此买书对腰封上的名人推荐,总是保持着似信非信的警觉。甭管是谁推荐,先看看是不是我所需要的。

真是愁坏了出版商,为了能把书卖掉费尽了心机。昨日到上海大学“学人书店”,专门对腰封上有名人推荐的若干图书做了一个小调查,发现此种促销手段效果几乎微乎其微。一部马尔克斯的传记,腰封上有大陆、港台六位著名作家“郑重推荐”,书店进了六本,只卖掉一本,还是我买的。有一本名为《声音乐团》的小说,推荐者有麦家、阿来等七位作家和评论家,一问,进了十本,一本也没卖掉。另一本名为《好的生活没那么贵》的励志书,腰封列出四十一个名人和非名人“疯狂推荐!!!”,名字黑压压一大片,如同天安门广场的阅兵方阵。结果书店进了三十本,也只卖掉两三本。一本书能否畅销,有其多种复杂因素,看来靠名人“疯狂推荐”也未必能使其“疯狂”。

近日我自己的一本书也遇到是否要请名人推荐的问题。责编来电跟我商量,能否请几位名家“联袂推荐”一下?我脑子里搜索了半天,实在想不出当下中国文坛中,有谁能振臂一呼,读者云集?只得建议责编:算了吧!感兴趣的读者不用拉名家推荐自会掏腰包,不感兴趣的读者请出奥巴马、麦当娜来也未必管用。还是让它自己到市场的海水里去游吧,能游多远就看它有多少体力。于是作罢。

林书豪传记的“授权问题”

杨振宁教授曾痛斥“在中国看不到好的传记”,中国没有好的传记,当然是因为没有好的传记作家。似乎一流的作家是不屑于为别人作传的,与其为别人作传,不如写自己的自传。自传也常常写不好,胡编家族史、自吹自擂,写“自传”反比写“他传”更容易暴露作者本人的人格缺陷。

书店里传记书籍并不少,但大多写得很糟糕。历史人物的传记,不是堆砌史料,就是学术文章的汇编,豪无质感和新意,无趣而又无聊。像林语堂先生那样怀着挚爱和激情写的《苏东坡传》是极少的,像唐德刚先生那样甘做无名英雄,为胡适整理口述实录和为李宗仁整理回忆录的大学者更极为罕见。初读《李宗仁回忆录》为其深深吸引,误以为李宗仁像邱吉尔那样,不仅是“政客”,且具文学才华呢!谁知是唐先生“代写”出来的。

近日又看到书店里冒出不少《林书豪传记》,据称有的传记是用一周时间赶出来的,出版人以为趁着明星效应会赚个盆满钵满,我看大概这想法要打水漂。这是一个信息爆炸的时代,信息即时传播的速度也是空前的。将二手材料剪刀加糨糊地拼凑起来,不知谁会看这“劳什子”?要想从林书豪传奇经历中获得励志力量的年轻人,只须用百度一点击,便可搜索到铺天盖地的报道材料,谁会傻到花钱买这滥造的传记?

看到林书豪委托律师发表声明:从未授权任何个人或出版社撰写出版自己的传记。也曾看到有律师称,写作名人传记并不需要本人授权。类似传记在版权上是否存在问题且不论。我对一些传记上常常打出“XX唯一授权”字样,以显示其权威性颇不以为然。传主的“授权”并不是传记品质的保证。如果传主是一个不喜欢将真实面貌示人的“家伙”,这样的“授权”反倒让我怀疑传记的真实性以及作者是否坚持了独立书写的立场。

这个“圈”与那个“圈”

我一直对我相对较熟悉的“文学圈”存有种种不满,但近期看了“娱乐圈”(或称“演艺圈”)的诸多报道后,发现跟“娱乐圈”的乌烟瘴气比,“文学圈”堪称“净土”了。并非因为“文学圈”内人个个“性本善”,也不仅因为相对来说“文学圈”内人的人文素质要高一些,做“坏事”也得遮遮掩掩,不至于太离谱。但更重要的是,“文学圈”存在的利益诱惑要比“娱乐圈”小得多。

想想看,一个作家,即使非常优秀的作家耗费数年写一部长篇小说能获几多版税收入?更多的写作者依靠低得可怜的稿酬,恐怕吃盒饭也不够。“娱乐圈”的情况则完全不同,某些有点名气或大牌演员的片酬动辄数百万、上千万乃至过亿。因此。他(她)们雇得起保镖、随从、厨师,出行队伍如总统出访般浩浩荡荡。缺的就是警车开道,如果警察用钱也可雇用的话,他(她)们跟总统享受的待遇就几乎没有区别了。没见过世界上哪位作家生活,像演艺明星如此奢华的。

无论你如何奢华,花的是自己的钱,当然无可厚非。问题是你住的豪华总统套房,日耗万金,又都是要制片方额外承担的,再加上惊人的片酬,这当然大大提高了影视制作的成本。我现在终于明白了,为何有些影片投资额巨大,拍出来的却是一部部烂片。我同时明白了,在有些演艺人员心目中,所谓艺术追求是不存在的,一切都在围着那个“孔方兄”转,所谓的“绯闻”也好、“丑闻”也好,背后往往都可看到“孔方兄”的魔力和无形之手,它才是无时不在、法力无边的“大导演”。

我相信,利益诱惑越大的地方,也就越容易滋生腐败,事实真相也越容易被层层黑幕所遮蔽。我们的媒体热衷于此类人群的“八卦”,镜头只对漂亮脸蛋、珠光宝气感兴趣,却鲜有对这个行业的舆论监督之声,以及对这个行业如何规范、自律的思考。诸如演艺公司的财务是如何运作的、演艺人员个人所得税是如何缴纳的?等等。

“啊派诗人”的遗传基因

友人送来一份邀请函,说是要开一个政治抒情诗的研讨会。

说句实在话,不知为什么,一听到“政治抒情诗”几个字,我的生理就有一种本能的不适。这或有我自身的特殊原因。记得“文革”刚结束不久,我被调到北京一家媒体工作。一天,该报副刊发表了某著名诗人的新作。在下班回家路上,一位老编辑告诉我,这位诗人曾在本报副刊任编辑,后调出搞专业创作,大家背地里称他为“啊派诗人”,因为他写的诗频繁地使用“啊”来抒情。

这称号当然含有调侃、揶揄的味道。其实,只要翻开“文革”期间报纸副刊刊登的诗歌,你就会发现“啊派诗人”何其多?但迄今尚未发现有人对此作专题研究,也未见有人将“啊派诗”当作诗坛现象留存下来,不能不说是一件憾事。

不用说,“啊派诗人”最大的特征是擅长和高频率地使用“啊——”,就如同南派三叔在《盗墓笔记》中频繁使用“倒吸一口凉气”一样。当写到登高望远、情绪激昂处,“啊”便喷涌而出;当感到词穷字窘时,“啊”便成了连接上下诗句的链条;当诗人感到情未尽、意无穷时,一个“啊”便涵盖了一切……读这类政治抒情诗,你会感受到热情燃烧后的苍白、华丽掩盖下的贫乏、雄浑表象下的虚弱……我知道,因不喜欢“啊派诗人”进而否定政治抒情诗显然有失偏颇。问题不在于是什么诗,而是“诗性”不能脱离“理性”的支撑,诗人如果缺少了对现实的忧思、缺少了与人类命运休戚与共的搏大情怀、缺少了对假恶丑的鞭挞和批判,诗人除了“啊”以外,笔下还能流出什么呢?

杜牧的“商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花”,杜甫的“国破山河在,城春草木深”算不算政治抒情诗?这里充溢着的是一种什么样的家国情怀?

当你喝着含三聚氰胺的牛奶、嚼着用瘦肉精喂出的猪肉、吃着用地沟油烹煮的菜肴,却在那儿“啊、啊”地陶醉着抒情着:假如陶渊明在世,也会续写桃花源新记……

“啊、啊”,这样的“政治抒情诗”你读着会不会浑身起鸡皮疙瘩?