数字化变电站中电能计量及校验技术研究

邵国庆,张 豪,王崇林,冯 岩,孔华东,刘振亚

(1.中国矿业大学 信息与电气工程学院,江苏 徐州 221116;

2.萧县供电公司,安徽 萧县 235200;3.临泉县供电公司,安徽 临泉 236400)

1 传统变电站的电能计量系统

传统变电站中的电能计量系统,首先是由电磁式互感器输出模拟电压电流信号,该模拟信号通过二次电缆传输至机械式电能表,机械式电能表通过电磁感应原理驱动机械计量系统进行计量。由于经过了长期的发展,传统的电磁式互感器技术已经相当的成熟,但随着量测和保护要求的提高,其不足之处也日益凸显出来,例如:一次、二次设备之间传输信息的环节较多,容易降低其准确度;受到材料的影响,频率响应范围和测量的动态范围不易提高;剩磁和滞磁的存在对测量精确度造成影响等。同样机械式电能表也因为其自身损耗大和精确度差等缺点,已被逐步淘汰。

随着光电技术的日益成熟,电子式互感器和智能电能表已逐步应用于数字化变电站中。文献[1]对IEC61850标准下的计量技术发展做了介绍。同样,传统校验技术也无法对电子式互感器和智能电能表进行精确校验,这对电子互感器和智能电能表的校验技术提出了新的技术要求,同时也制约了数字化电能计量技术的发展。

本文介绍了数字化变电站中计量系统的现状,阐述了电子互感器和智能电能表的技术原理和特性,并根据文献[2]中提出的各种校验技术,提出了电子互感器和智能电能表通用的校验原理。

2 数字化变电站中的计量装置

数字化变电站中的电能计量系统主要由电子互感器、智能电能表和合并单元组成,其计量方式与传统变电站中的计量方式不同[3]。电子式互感器将高压侧的电压电流信号进行数字化,然后由光纤将该数字信号传输至合并单元,合并单元按照IEC61850-9-1标准将电压电流信息进行合并处理,并输出规范的数字信号帧至智能电能表,从而对电能进行计量。

2.1 电子式互感器

电子式互感器采用了新型传感器原理,它利用光电子和光通信技术传输光数字信号,从而对电力系统中的电压、电流进行测量[4]。与传统的电磁式互感器相比,电子互感器的绝缘结构简单,频率响应范围宽,无磁饱和,暂态特性好,能够以数字信号进行输出,传输介质采用光缆,从根本上解决了互感器在电流、电压信号传输过程中所产生的附加误差,并且有利于变电站实现数据共享,能够满足更高程度自动化的需求等,这也是电子式互感器所特有的优点。

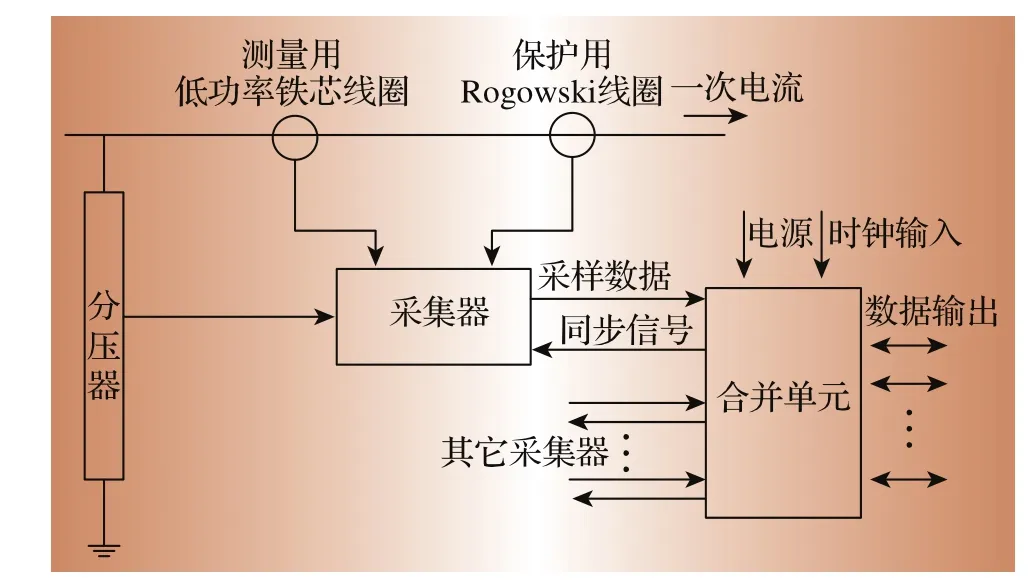

电子式互感器的传感头部件包括罗氏线圈、感应分压器和采集器等,如图1所示。电流互感器的传感头部件采用测量绕组用的小功率铁心线圈和保护绕组用的罗氏线圈;电压互感器的传感头部件包括电容或电阻感应分压器和采集器等。

图1 电子式互感器结构原理图

为实现变电站的数字化、智能化,电子互感器可直接输出数字化信号,也可为了实现设备的网络化,直接接入过程总线。电子互感器输出的数字信号也可以通过光纤网络进行传输,以解决高压设备的绝缘问题和电磁干扰。电子互感器和传统的互感器相比的优缺点如表1所示。

表1 电子互感器与传统互感器性能比较

2.2 智能电能表

智能电能表支持IEC61850-9-1或者IEC61850-9-2的通信标准,并能根据运行方式的不同而自动改变计算方法进行电能计量。由于采用光纤进行通信,在传输数字化的电压电流信号至二次设备的过程中不会产生附加误差,进而提高了计量的精度[5]。智能电能表的功能齐全,它能够计量正、反向有功电能、最大需量、四象限无功电能,并具有分时计费、失压记录、失流记录、远方通信、数据存储等功能。

智能电能表的电量输入采用了数字输入接口模式,直接由光纤以太网进行信号传输,代替了传统的二次电缆接入,而且传统电能表中的电流、电压转换器和A/D转换模块也已被摒弃。智能电能表的工作原理如图2所示,它进行计量的硬件系统可以分为信号获取部分、信号整理部分和数据处理部分。

图2 智能电能表工作原理图

在国家电网公司的2009年9月发布的《智能电能表系列标准》中,对智能电能表计的通信、需量、费率和时段、事件记录、负荷记录和计量等功能做出了明确的技术要求,对于其显示、材料、外观结构、安装尺寸和绝缘性能等也进行了详细的规范。虽然这只是一个采购性的文件,但是它有利于今后计量表计管理的规范化和AMI(高级量测体系)技术的发展。图3为某生产厂家按照《智能电能表系列标准》等相关标准下制造的智能电能表。

图3 智能电能表

2.3 合并单元

合并单元可以认为是一个独立的单元或者是传感模块的一个部分,它对三相电气量进行合并和同步处理,并将处理后的数字信号按特定的格式传输给保护设备和计量设备使用,合并单元的稳定运行将决定系统的安全性与可靠性。

在IEC61850-9-1和IEC60044-7/8标准中都对合并单元进行了详细的描述和定义。合并单元和二次设备之间的通信有2种方法:一种方法是IEC60044-8中提到的通信技术,该技术是利用同步法或内插法从几个合并单元或二次设备中采样,获得时间相关的FT3标准格式的电流、电压信号;另一种方法是IEC61850-9-1中定义的以太网光纤通信技术,该技术通过同步法或ISO/IEC802.3中定义的TCP/IP协议传输封装数据帧的形式,获得连续的电流、电压信号[6]。获得电流电压的数字信号后传输至智能电能表和其他二次设备,从而对电能进行计量、监测和保护控制。上述2种方法都适用于点对点和点对多的传输标准,且2种方法间易于相互转换。

3 数字式计量装置的校验

由于电压电流信号采用了IEC61850协议设计,电子式互感器和智能电能表的接口方式也发生了根本性的改变,传统的校验装置已无法满足对这2种数字化设备的校验,这也对电子式互感器和智能电能表的校验技术提出了更高的要求。

3.1 电子式互感器的校验

目前电子式互感器的检定方法中,较为成熟是基于绝对值比较的误差校验法。这种方法采用传统的标准电流电压互感器作为标准器具,标准互感器的二次输出经过A/D转换,构成标准通道,然后与合并单元发出的数字信号进行比较,即测出电子式互感器的比值误差和相对误差。图4为电子式互感器误差校验的原理图。

图4 电子式互感器的误差校验原理图

在进行现场测试的时候,标准互感器输出的标准信号接入校验仪,同时被测电子式互感器的信号经过合并单元,在经过合并单元的同步处理后,通过光纤接口接至校验仪。经过校验仪的分析处理,得出被测试电子式互感器的比较误差和相位误差。

3.2 智能电能表的校验

数字化变电站中,电子式互感器和智能电能表之间的接口在物理层和链路层上采用IEC61850中提出的光纤以太网进行数据传输,可认为电子式互感器和智能电能表之间为一种数据的通信方式[7]。因此,智能电能表在计量的过程中理论上不会产生误差。从本质上讲,对智能电能表的校验,也就成为对通信误码率和电能表软件算法的检验定级。

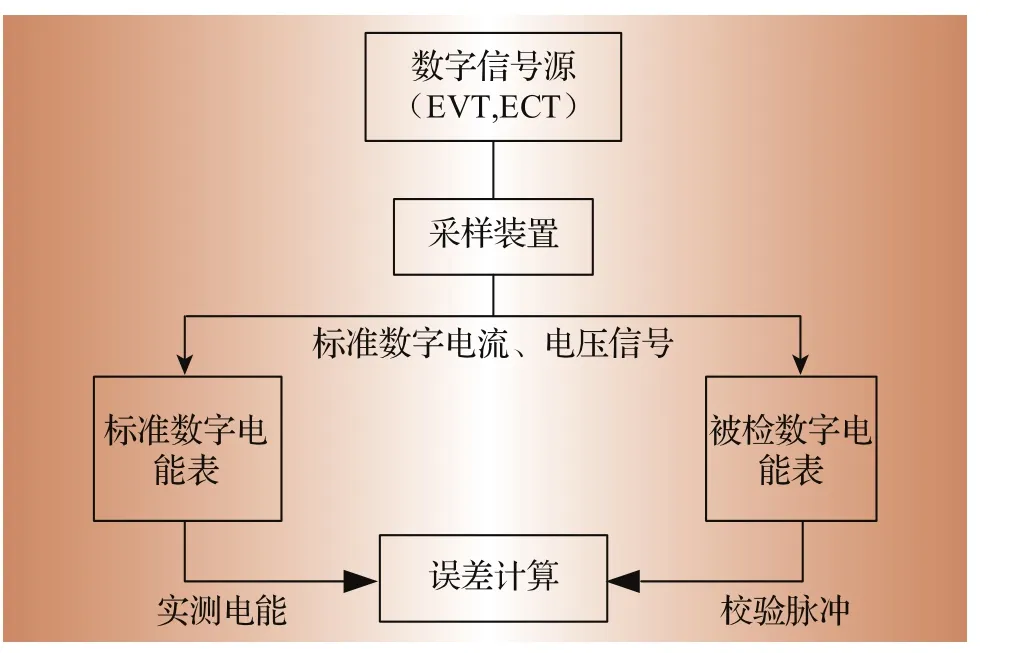

图5为智能电能表校验装置的原理框图。

图5 智能电能表校验装置原理图

数字化电能表校验装置需要输出满足IEC61850-9-1标准的数字电流、电压信号,通过采样装置由光纤分别传输给被检智能电能表和标准电能表,分别进行电能计量后,被检智能电能表输出的校验脉冲与标准电能表输出的实测电能进行比较,得出被检电能表的误差。

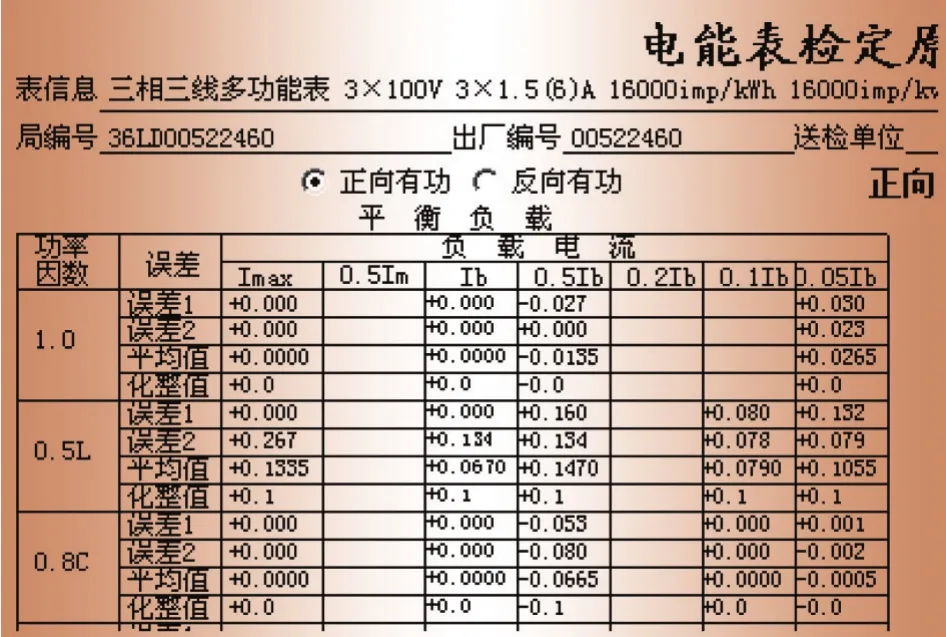

图6为某供电公司计量中心实验室检定的某三相三线多功能智能电能表的部分原始数据。该实验中心是通过省级计量协会认证的机构,出具的检定结果具有法律效力。该电能表的检定过程就是通过与多功能检定台体中的标准电能表进行比较,得到该电能表在各个检测点的数据误差,从而得出检定结论。

图6 智能电能表检定数据

[1] EPRI.The Green Grid:Energy Savings and Carbon Emissions Reductions Enabled by a Smart Grid[R].USA:Palo Alto and CA,2008.

[2] 陈树勇,宋书芳,李兰欣,等.智能电网技术综述[J].电网技术,2009,33(8):1-7.

[3] 余贻鑫,栾文鹏.智能电网[J].电网与清洁能源,2009,25(1):7-11.

[4] 刘宝华,王冬容,赵学顺.电力市场建设的几个本质问题探讨[J].电力系统自动化,2009,33(1):1-5.

[5]D G Hart.Using AMI to Realize the Smart Grid[J].Transactions on Power Delivery,IEEE,2008,13(2):48-53.

[6] DeBlasio R,Tom C.Standards for the Smart Grid[C]Energy 2030 Conference,Atlanta,2008:1-7.

[7]Federal Energy Regulatory Commission.Assessment of demand response and advanced metering:2007 staff-report[R/OL].[2008-09-13].http://www.ferc.Gov/legal/staff-report s/09-07-demand-response.pdf.

[8] 余贻鑫.新形式下的智能配电网[J].电网与清洁能源,2009,25(7):1-3.

[9] 肖世杰.构建中国智能电网技术思考[J].电力系统自动化,2009,33(9):1-4.

[10] 武建东.智能电网与中国互动电网创新发展[J].电网与清洁能源,2009,25(4):5-8.

[11] 李扬,王蓓蓓,宋宏坤.需求响应及其应用[J].电力需求侧管理,2005,6(5):13-18.

[12] 张钦,王锡凡,王建学,等.电力市场下需求响应研究综述[J].电力系统自动化,2008,32(3):97-106.

[13] VASCONCELOS J.Survey of Regulatory and Technical Development Concerning Smart Metering in the European Union Electricity Market[R].Florence,Italian:European University Institute,2008.